আজ থেকে প্রায় ১৪৭ বছর আগের কথা। আলেকজান্ডার কানিংহাম (১৮১৪-৯৩), যাকে ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্বের জনক বলা হয়, তিনি তার প্রত্নতাত্ত্বিক দল নিয়ে এক নতুন অনুসন্ধানে বের হন, এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হিসেবে নির্বাচন করেন ভারতবর্ষের এক ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের নাম ভারহুত। তবে তাদের দেখে চারপাশের গ্রামবাসী ভাবে- এই সাদা মানুষগুলো হয়তো সোনা, হীরা, মানিক, জহরত অনুসন্ধানে এসেছে। কারণ, ইউরোপীয়দের কাছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহল ছিল ব্যাপক। তারা ভারতবর্ষকে সবসময় ম্যাজিক্যল ল্যান্ড, এবং প্রকৃতিক সম্পদে ভরপুর দেশ হিসাবে গণ্য করেছে। আর তাদের এই চিন্তাভাবনা ততদিনে তাদের মস্তিষ্কের গণ্ডি পেরিয়ে ভারতবর্ষের স্বদেশীয় মানুষজনের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই ভারতবর্ষের মানুষজন কোনো ভিনদেশী সাদা চামড়ার মানুষ দেখলে উৎসাহী হয়ে উঠত।

আলেকজান্ডার কানিংহাম ও তার প্রত্নতাত্ত্বিক দল খুঁজে পায় পাথরের গায়ে শিল্পকর্ম খোদাইকৃত একটি প্রাচীন বৌদ্ধধর্মীয় স্থাপত্য, স্তূপ। গুরুত্বের বিচারে এটি ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল রত্ন, যা উন্মোচিত করেছিল বিগত প্রায় ২,৩০০ বছর পূর্বের ইতিহাস।

ভারহুত স্তূপ

ভারহুত, ভারতের মধ্য প্রদেশের সাতনা শহরের পাশে অবস্থিত এই গ্রামটি মূলত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রাচীন স্থাপত্য, স্তূপের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৩ সালে ভারহুত ভ্রমণ করেন। এখানেই ১৮৭৪ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মীয় স্থাপত্য স্তূপ আবিষ্কার হয়। স্তূপটির প্রধান কাঠামো ও ভিত্তিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিল। তবে চারপাশের রেলিং ও পূর্বপাশের প্রবেশদ্বার শক্ত লাল বেলে পাথরের হওয়ায় বেশ ভালো অবস্থাতেই ছিল। পরবর্তীতে কানিংহাম ভারহুত স্তূপের (সম্ভাব্য ৩০০-২০১ খ্রিস্টপূর্ব) শিল্পকর্মের গুরুত্ব অনুধাবনে করে এর রেলিং ও প্রবেশদ্বার কলকাতা জাদুঘরে নিয়ে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন।

গঠন

মৌর্য সম্রাট অশোকের (সম্ভাব্য ২৬৮-২৩২ খ্রিস্টপূর্ব) বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ এবং এর প্রসারে স্তূপ নির্মাণ শুরু হওয়ার পর থেকে বৌদ্ধ ধর্মে পাঁচ ধরনের স্তূপ নির্মাণের ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। তবে ভারহুত স্তূপের গঠন থেকে ধারণা করা যায়— এটি একটি রিলিক স্তূপ (relic stupa)। অর্থাৎ, গৌতম বুদ্ধের স্মরণে, এবং হয়তো গৌতম বুদ্ধের দেহভস্মের কিছু অংশ এখানে সংরক্ষিত ছিল, যেহেতু মৌর্য সম্রাট অশোক গৌতম বুদ্ধের (সম্ভাব্য ৫৬৩/৪৮০-৪৮৩/৪০০ খ্রিস্টপূর্ব) মৃত্যুর পর তার দেহভস্ম সংরক্ষণ করে নির্মিত ৮টি জনপদে যে ৮টি স্তূপ ছিল তা উন্মোচন করার নির্দেশ দেন, এবং তার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৮,৪০০টি স্তূপ নির্মাণের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

ভারহুত স্তূপ, মূলত অর্ধগোলাকার এক বিশেষ ধরনের স্থাপত্য। এতে চারটি প্রবেশপথ রয়েছে, যাকে তোরণ প্রবেশদ্বারও বলা হয়ে থাকে। চারপাশে রেলিং ও মাঝখানে স্তূপ ছিল বলে ধারণা করা হয়, এবং এর ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্যটি দেখে স্থাপত্যগত সাদৃশ্যের দিক থেকে সাচির স্তূপের (সম্ভাব্য ৩০০-২০০ খ্রিস্টপূর্ব) সাথে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

নির্মাণকাজ ও পৃষ্ঠপোষকতা

বেশিরভাগ পণ্ডিত ও গবেষক মনে করেন যে, ভারহুত স্তূপের নির্মাণও মূলত মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় শুরু হয়। আর পরবর্তীতে সুঙ্গ সাম্রাজ্যের (সম্ভাব্য ১৮৪-৭৫ খ্রিস্টপূর্ব) সময় ও তার পরেও বিভিন্ন পর্যায়কালে এর নির্মাণ ও সংস্কার কাজ চলতে থাকে। ভারহুত স্তূপের চারটি প্রবেশদ্বারের মধ্যে যে একটি প্রবেশদ্বার উদ্ধার করা হয়েছে, তাতে ভারতবর্ষের উত্তরের বৌদ্ধ রাজা ধন্যাভূতির (সম্ভাব্য ১৫০-৭৫ খ্রিস্টপূর্ব) নাম খোদাইকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কথিত আছে- রাজা ধন্যাভূতি তার রাজকোষ উজাড় করে দিয়েছিলেন ভারহুত স্তূপ ও এর শিল্পকর্ম নির্মাণের জন্য। এছাড়াও ভারহুত স্তূপ নির্মাণকাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিজাত বৌদ্ধ ও রাজারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, যা ভারহুত স্তূপে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিল্পকর্ম ও তার পাশে খোদাইকৃত শিলালিপি থেকে জানা যায়।

শিল্পকর্ম

ভারহুত স্তূপ বৌদ্ধ ধর্মকে কেন্দ্র করে নির্মিত স্থাপত্যভিত্তিক শিল্পকর্মের মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষে তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপত্য স্তূপের মধ্যে রয়েছে সাচী, অমরাভতি এবং ভারহুত। এর মধ্যে শিল্প নির্মাণের ঐতিহ্যগত দিক থেকে ভারহুত স্তূপের শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্বদেশীয় ধারাটির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

ভারহুত স্তূপের রেলিংয়ে যে শিল্পকর্ম খোদাই করা হয়েছে, তাতে লক্ষ্য করা যায় গৌতম বুদ্ধের জন্মের পূর্বের বিভিন্ন দৃশ্য বা ‘জাতকের গল্প’সমূহ খোদাই করা হয়েছে। এখানে গৌতম বুদ্ধকে সরাসরি উপস্থাপন করা হয়নি। তাকে বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন: চক্র, স্তূপ, পদচিহ্ন, ফাঁকা সিংহাসন ইত্যাদি। অর্থাৎ, ধারণা করা যেতে পারে যে, হীনযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছিল শিল্পকর্ম নির্মাণের ক্ষেত্রে।

ভারহুতে মূলত শিল্পকর্ম নির্মিত হয়েছিল স্তূপের চারপাশে রেলিং এবং এর প্রবেশদ্বারকে কেন্দ্র করে। যদিও প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে যখন ভারহুত স্তূপটি আবিষ্কার হয়, তখন এর বেশিরভাগই ধ্বংস হয়ে গেছে। এতে ভারহুত স্তূপ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া বেশ কষ্টকর। কিন্তু তারপরও ভারহুত স্তূপের ধ্বংসাবশেষ থেকে অল্প কিছু যেসব শিল্পকর্ম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিদ্যমান।

ভারহুত স্তূপের রেলিং

ভারহুত স্তূপের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত রেলিংগুলো লাল বেলেপাথরে তৈরি।

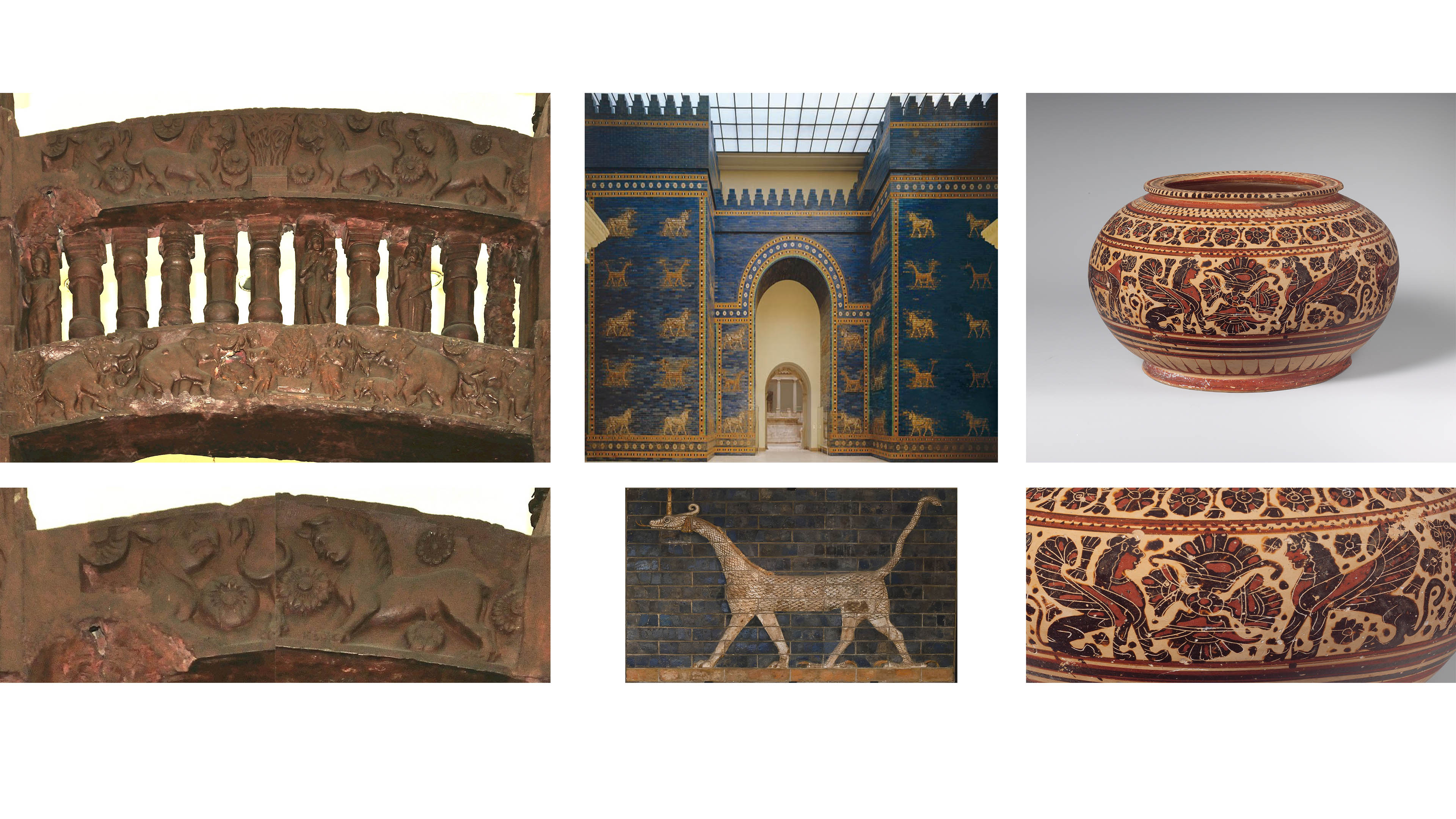

এর রেলিংগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এখানে পাথরের উল্লম্ব স্তম্ভগুলোর সাথে আনুভূমিকভাবে এর পাথরের বীমগুলো সংযুক্ত। উলম্ব স্তম্ভগুলোতে উপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে উপরে এবং আনুভূমিক বীমগুলোতে বাম থেকে ডানে বা ডান থেকে বামের দিকে মোহর সদৃশ বা বৃত্তাকার মোহরের মতো করে রিলিফ ভাস্কর্য (যে ভাস্কর্য কোনো তল থেকে সামান্য পরিমাণ খোদাই করে বের করা হয়) করা হয়েছে। এই বৃত্তাকার মোহরগুলোতে বাম থেকে ডানে বা উপর থেকে নিচে এভাবে শিল্পকর্মের মাধ্যমে কোনো গল্প বর্ণিত হয়নি, যেমনটা লক্ষ্য করা যায় প্রাচীন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের কিছু শিল্পকর্মে। বরং, এই একেকটি বৃত্তাকার মোহর যেগুলো নিজেই একেকটি গল্প বা জাতকের গল্প। খোদাইকৃত জাতকের গল্পগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের মায়ের স্বপ্ন সম্পর্ককৃত গল্পটি।

এছাড়াও মোহরগুলোতে খোদাই করে যে রিলিফ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে, তার মধ্যে দেখা যায় ময়ূর, পদ্ম ফুল, বিভিন্ন ফুল লতাপাতার নকশা। শিল্পীর মধ্যে সম্পূর্ণ রেলিংটি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করার একধরনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

ধারণা করা হয়, ভারহুত স্তূপের পাথরের রেলিংয়ে যে খোদাইকৃত রিলিফ শিল্পকর্ম ভারতবর্ষের পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ, বৈদিক ও মহাকাব্যিক সময়কালে (সম্ভাব্য ১৫০০-৫০০ খ্রিস্টপূর্ব) কাঠ দিয়ে এই ধরনের খোদাইকৃত শিল্পকর্মের প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় থেকে পাথর দিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণ শুরু হয়, এবং যা ছিল দীর্ঘস্থায়ী।

পূর্বপাশের প্রবেশদ্বার

ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থাপত্যগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এর প্রবেশদ্বারগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্পকর্ম করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভাজা চৈত্য বিহার, কারলে চৈত্য বিহার, এবং ভারহুত স্তূপও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারহুত স্তূপের পূর্বপাশের যে প্রবেশদ্বারটি পাওয়া যায় তাতে লক্ষ্য করা যায় দক্ষ হাতে করা রিলিফ ভাস্কর্য।

লাল বেলে পাথরে নির্মিত এই প্রবেশদ্বারটি বর্তমানে কলকাতা জাদুঘর, ভারতে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

প্রবেশদ্বারের উপরের অংশে তিন সারি আনুভূমিক বীম লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে প্রথম দুই সারি বীমে করা হয়েছে রিলিফ ভাস্কর্য, এবং একটি থেকে অন্য একটি সারি আলাদা করা হয়েছে ১১টি ছোট ছোট স্তম্ভ দ্বারা। এই ছোট স্তম্ভগুলোতেও খোদাই করা হয়েছে রিলিফ ভাস্কর্য।

এর প্রবেশদ্বারের সম্মুখপাশের উপরের দুটি বীম অথবা পেছনে একটি বীম, যেখানে রিলিফ ভাস্কর্য করা হয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ করলে তিন ধরনের বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। প্রথমত একটি গল্প, দ্বিতীয়ত উপস্থাপিত বিষয়বস্তু যার প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে, এবং তৃতীয়ত নির্মাণশৈলী।

রিলিফ ভাস্কর্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে- দুই পাশে দুটি দুটি করে মোট চারটি এশীয় হাতি। মা হাতির সাথে তার বাচ্চা হাতিকেও লক্ষ্য করা যায় এবং মাঝখানে বুদ্ধের ফাঁকা সিংহাসন, যা দ্বারা মূলত গৌতম বুদ্ধকেই বোঝানো হয়েছে, ও তার দুই পাশে ভারতীয় পোশাকে দুজন মানুষের প্রতিমূর্তি লক্ষ্য করা যায়, যারা ভক্তি প্রদর্শন করছে গৌতম বুদ্ধের প্রতি।

ভারহুত স্তূপে শিল্প নির্মাণশৈলীর ঐতিহ্যগত দিক থেকে পূর্ববর্তী মৌর্য সাম্রাজ্যের শিল্পকর্ম থেকে সিন্ধু সভ্যতার শিল্পকর্মের সাথে অধিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত শিল্পকর্মে লক্ষ্য করা যায় সহজ-সুন্দর-সাবলীল ড্রইং। অতিরঞ্জিত বা চাকচিক্য করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না, এবং মেদবহুল কোমল এশীয় মানুষের ফিগার, ঠিক এমনটি ভারহুত স্তূপের শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। শিল্পী চেষ্টা করেছেন তার নিজের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে সহজ সুন্দরভাবে বিভিন্ন প্রাণী ও মনুষ্য ফিগার উপস্থাপন করতে যা সমসাময়িক গ্রিক দেশে চর্চা হওয়া শিল্পকর্মের থেকে অনেকটাই ভিন্ন ধরনের।

প্রাচীন ভারহুত: প্রাচ্যের প্রভাব এবং কিছু পর্যবেক্ষণ

প্রাচীন ভারহুত স্তূপ, যেখানে লক্ষ্য করা যায়, ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে শিল্পনির্মাণের স্বদেশীয় ধারাটি এবং সহজ সুন্দর সাবলীল ড্রইং। প্রাচীন মৌর্য সাম্রাজ্যের সময় নির্মিত শিল্পকর্ম পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, একধরনের চাকচিক্য, স্টিফনেস, এবং অতিরঞ্জিত করার প্রয়াস। সেই সময় প্রাচীন পারস্য এর আকামেনিদ সাম্রাজ্যের (সম্ভাব্য ৫৫০-৩৩০ খ্রিস্টপূর্ব) পতনের পর পারস্যের রাজদরবারের শিল্পীরা মৌর্য সাম্রাজ্যের দরবারে চলে এসেছিল (যেহেতু মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়রেখা পারস্যের আকামেনিড সাম্রাজ্যের পতনের অল্প কিছুকাল পরেই)। ভাস্কর্য নির্মাণে অতিরঞ্জন, অর্থাৎ, পশুপ্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে, পশুর পাগুলো বেশ অ্যানাটমিক্যাল করে নির্মাণ করা এবং পশুর ভাস্কর্যের মধ্যে একধরনের হিংস্রতা দান করা। প্রাচীন সম্রাটদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি বোঝাতে এভাবে শিল্প নির্মাণ করা হতো বলে ধারণা করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি সুপ্রাচীন নব্য অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য (সম্ভাব্য ১০৫৫-৬২৭ খ্রিস্টপূর্ব) হয়ে পারস্যের আকামেনিদ সাম্রাজ্য হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। কারণ, নব্য অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের ভাস্কর্যে লক্ষ্য করা যায় পশু ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের প্রয়াস। এক্ষেত্রে, একটি ভাস্কর্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে— ‘লামাসু’, যেখানে রাজার মাথার সাথে একটি ষাড়ের দেহ এবং ষাড়ের পাগুলো বেশ অ্যানাটমিক্যাল। অর্থাৎ, মৌর্য সাম্রাজ্যের শিল্পকর্ম প্রাচীন পারস্য দ্বারা বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রভাবিত ছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষের শিল্প নির্মাণের একটি স্বদেশীয় ধারা ছিল, যা প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা (সম্ভাব্য ২৬০০-১৭০০ খ্রিস্টপূর্ব) থেকে প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে ভারতবর্ষে সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত যে শিল্পকর্মগুলো পাওয়া যায়, ভারহুতের ক্ষেত্রে শিল্প নির্মাণের সেই ধারাটির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রাচ্য ও গ্রিক দেশের প্রভাব যে ছিল না তা নয়!

প্রাচীন ভারহুতে পূর্বপাশের তোরণ প্রবেশদ্বারে রিলিফ ভাস্কর্যের পাশাপাশি খরেষ্টি লিপি খোদাইকৃত পাওয়া যায়। অর্থাৎ হতে পারে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের শিল্পীরাও ভারহুত এসেছিলেন শিল্প নির্মাণের জন্য (যেহেতু খরেষ্টি লিপি মূলত ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চল, অর্থাৎ বর্তমানে যেখানে পূর্ব আফগানিস্থান সেই অঞ্চলে ব্যবহৃত একটি লিপি ছিল)। উত্তরাঞ্চলের এই শিল্পীদের পক্ষে প্রাচ্যে ও গ্রিক দেশের শিল্প দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অধিকতর সহজ ছিল, যেহেতু ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ যেখানে প্রাচীন গান্ধার অঞ্চল, এবং এই গান্ধার অঞ্চলেই পারস্যের আকামেনিদ সাম্রাজ্য, পরবর্তীতে মৌর্য সাম্রাজ্য ও ইন্দো গ্রিক, সক, কুসান রাজারা শাসন করতেন। ফলস্বরূপ, এই গান্ধার অঞ্চলে একাধিক অঞ্চলের মানুষের আবাসন ও তাদের সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান ও সমন্বয় ঘটে।

এছাড়াও আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের উত্তরের এই গান্ধার অঞ্চল প্রাচীন বাণিজ্য পথ সিল্ক রোডের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। সুতরাং, সেই অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য এর পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পীদের সমাবেশ ঘটেছিল এবং তাদের মধ্যে চিন্তাভাবনার আদান প্রদানও হয়তো ঘটেছিল।

ফলস্বরূপ লক্ষ্য করা যায়, প্রাচীন ভারহুত স্তূপের প্রবেশদ্বার এক বিশেষ ধরনের কাল্পনিক প্রাণী খোদাই করা হয়েছে— ‘মেনটিকোর’, যার প্রাচীন উৎপত্তি প্রাচ্যে এবং ‘গ্রিফিন’, যার প্রাচীন উৎপত্তি গ্রিসে। এই ধরনের কাল্পনিক প্রাণীচিত্রণ গ্রিক ওরিয়েন্টাল (সম্ভাব্য ৭০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্ব) সময়ের মৃৎপাত্রেও লক্ষ্য করা যায়। এমনকি প্রাচীন ব্যবিলনের ইস্টার গেটে (সম্ভাব্য ৫৭৫ খ্রিস্টপূর্ব) লক্ষ্য করা যায় কাল্পনিক প্রাণীর উপস্থাপন যা বর্তমানে জার্মানির বার্লিনে Vorderasiatisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইরাক থেকে ইস্টার গেটেরর ইটগুলো জাহাজে করে চোরাচালানের মাধ্যমে জার্মানিতে নিয়ে গিয়ে জাদুঘরে আবার নতুনভাবে স্থাপন করা হয়েছে।

ভারহুত স্তূপের পূর্বপাশের এই তোরণ প্রবেশদ্বারটির আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, প্রবেশদ্বারে যে রিলিফ ভাস্কর্য তাতে বিভিন্ন পশু, মানুষ যারা বুদ্ধের দিকে ভক্তিরত অবস্থায় অগ্রসরমান দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যটি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের, সুমেরিয়ান সভ্যতার (সম্ভাব্য ৪১০০-১৭৫০ খ্রিস্টপূর্ব) একটি শিল্পকর্মের কথা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়- ‘অফারিংস টু ইনানা’ (সম্ভাব্য ৩২০০-৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব), যে শিল্পকর্মে লক্ষ্য করা যায় ইনানা দেবীর (ভালোবাসা, সৌন্দর্য, প্রজনন ও যুদ্ধের দেবী) দিকে বিভিন্ন পশু, মানুষ ভক্তিরত অবস্থায় অগ্রসরমান।

উপসংহার

আমাদের উপমহাদেশে শিল্পকর্ম নির্মাণের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৩০ হাজার বছর পূর্বে ভিমবেটকার গুহা চিত্রণের নিদর্শন পাওয়া যায় যেখানে প্রাচীন মানুষরা চিত্রাঙ্কনে তাদের সৃজনশীলতার পরিচয় রেখেছে। আবার ভারহুত স্তূপ পর্যবেক্ষণ করলেও দেখা যায়, সেখানে গল্প বলার এক বিশেষ প্রবণতা। প্রাচীন মানুষদের ভাষা ছিল জটিল। কিন্তু, তারা যে শিল্প নির্মাণ করে গিয়েছিল তার ভাষা ছিল সার্বজনীন। ফলস্বরূপ তাদের সম্পর্কে যদিও কোনো লিখিত গ্রন্থের কোনো খোঁজ পাওয়া না গেলেও, তাদের শিল্পকর্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে অনেক কিছুই জানা সম্ভব হচ্ছে। প্রাচীন শিল্পকর্মগুলো তাদের সম্পর্কে জানার জন্য চিত্রিত নথি বা খোদাইকৃত নথি হিসাবে কাজ করছে, যা সত্যিই চমৎকার একটি বিষয়।