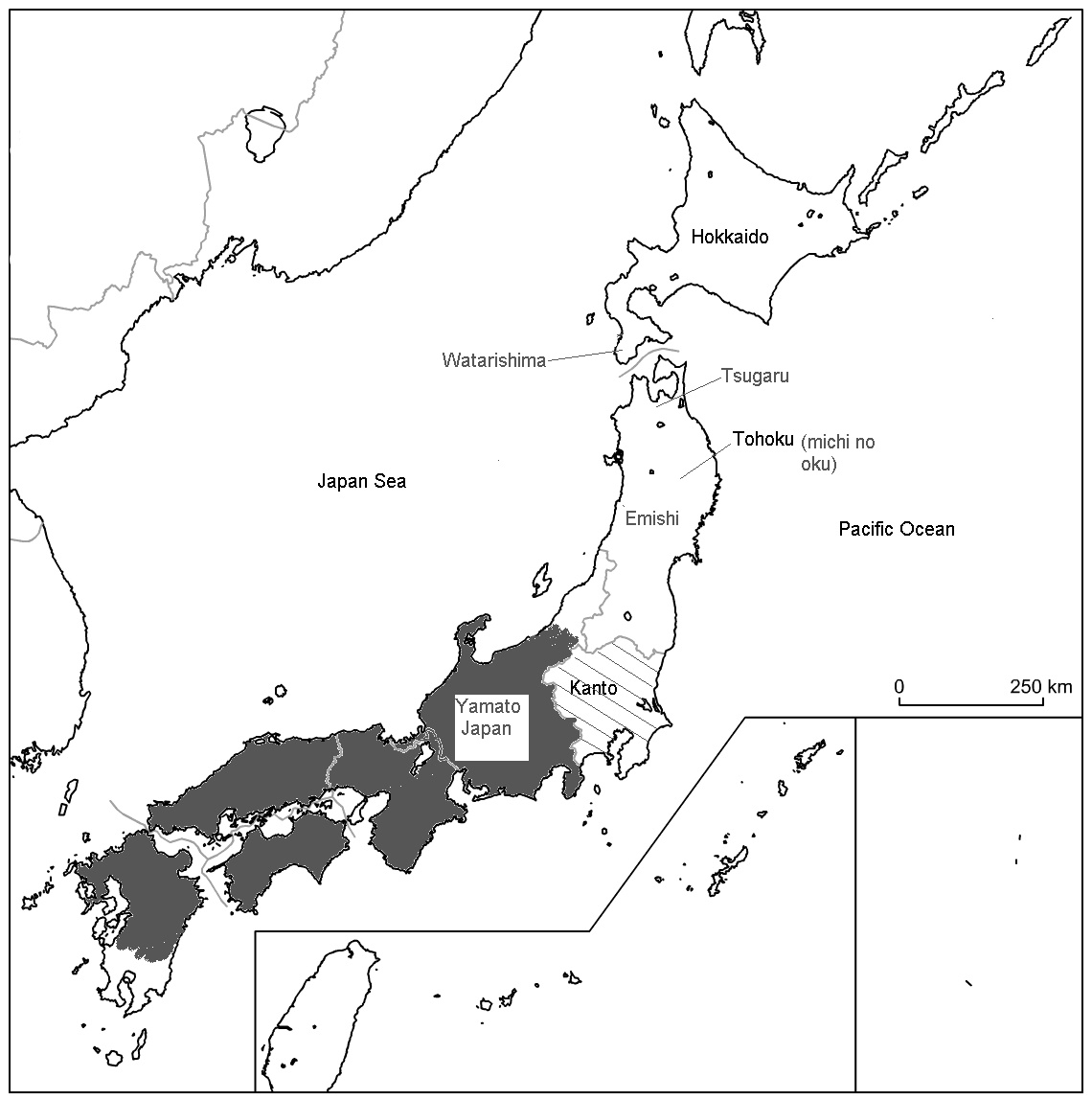

চীন এবং জাপানের মধ্যেকার যোগাযোগ সেই প্রাচীনকাল থেকেই। এদের মধ্যে চীন তুলনামূলকভাবে পুরনো সভ্যতা হওয়ায় জাপানকে সভ্যতা ও সংস্কৃতিগতভাবে অনেকটাই ঋণী করে তুলেছে তারা। খাদ্য থেকে শুরু করে সাহিত্য, ধর্ম, সরকার ব্যবস্থা, স্থাপত্য, শিল্প, সংগীত ইত্যাদি অনেকক্ষেত্রেই চীন থেকে প্রভাবিত হয়েছে জাপান।

প্রায় ৪০০ খ্রিস্টপূর্বের দিকে চীনের সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির কারণে ঐ অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হয়। তখন পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে অনেকে দেশান্তর হয়ে জাপানে আশ্রয় নেয়। এই দেশান্তরী জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ ছিল কোরিয়ান উপদ্বীপ ও দক্ষিণ চীনের অন্তর্গত। এই জনগোষ্ঠী মৃৎশিল্প, ব্রোঞ্জ, লোহা এবং অন্যান্য ধাতুর উন্নত ব্যবহার ও তা থেকে বিভিন্ন পণ্য নির্মাণ সম্পর্কে অবগত ছিল। এদের মাধ্যমে জাপানে চীনের এই বিদ্যাগুলো প্রবেশ করে।

রাজনৈতিকভাবে জাপানের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ইয়ায়োই যুগের শেষেরদিকে। ৮২ খ্রিস্টাব্দে রচিত বই ‘হ্যান শু’তে (হ্যানের ইতিহাস) তৎকালীন জাপানের কিছু ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। তখনকার জাপান পরিচিত ছিল ‘ওয়া’ নামে। এটা বর্তমান জাপানের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের কিছু প্রদেশ নিয়ে গঠিত একটি কনফেডারেশন ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল ইয়ামাতো। হ্যান শুতে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, তখনকার ওয়া বা জাপান থেকে কোরিয়ার উত্তরাঞ্চলের প্রশাসন জুনে উপঢৌকন এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধি পাঠানো হত। জাপানের ব্যাপারে চীনের কোনো বইয়ে এটিই সবচেয়ে পুরনো লিখিত রেফারেন্স। চীনের আরেকটি নথি ‘উই চিহ’তে ৫৭-১০৭ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে চীন এবং জাপানের উপঢৌকন বিনিময়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৯-২৪৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে রাণী হিমিকো চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজের প্রতিনিধি পাঠাতেন। এই প্রথাটি কোফুন যুগেও চলমান ছিল।

কোরিয়ার সাথে তুলনা করে বলা যায়, জাপানিদের চীন থেকে প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা বেশ নিয়ন্ত্রিত ছিল। এই ব্যাপারটিকে ‘কালচারাল বরোয়িং’ বা সংস্কৃতি ধার করাও বলা যায় যার সম্প্রসারিত অর্থ করলে দাঁড়ায়: রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রেখেও চীনের সাংস্কৃতিক অগ্রগণ্যতাকে স্বীকার করে নেওয়া। সংস্কৃতি ধার করার ব্যাপারে জাপান আবার বেশ বাছাই করত তারা চীনের কোন ধারণা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রহণ করবে। তবুও চীনকে অস্বীকার করে জাপানি সংস্কৃতি সম্পর্কে আলচনা করা সম্ভব না।

ডাওইজম

ডাওইজম এবং কনফুসিয়াজম চীনের সবচেয়ে বড় দুটি ধর্মীয় ও দার্শনিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাগুলোর কিছু আচার অনুষ্ঠান আছে, জীবন যাপনের কিছু প্রথা রয়েছে। ডাওইজমের উৎপত্তি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে। চীনা দার্শনিকদের সৃষ্ট এই ধারণাটি পরে জাপানে প্রবেশ করে। তবে জাপানের সংস্কৃতির সাথে মিশে ডাওইজমের অনেক পরিবর্তন ঘটে। চীনা ডাওইজম ছিল জটিল ধরনের এবং বহুমুখী যেখানে প্রতিনয়ত নতুন এবং পুরনো ধারণার মিশেল ঘটত। জাপানের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করার পরে এটা ‘রিসুরইয়ো’র অংশ হিসেবে নতুন রুপ নিল। রিসুরইয়ো হচ্ছে কনফুসিয়াজম এবং চীনা দার্শনিক সিমা তানের ‘ফাহিয়া’ ধারণার উপরে ভিত্তি করে তৈরি করা জাপানের ঐতিহাসিক আইন ব্যবস্থা। এভাবে জাপানের মূলধারা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়ে ডাওইজম ধীরে ধীরে তাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে যায়।

বৌদ্ধধর্ম

ইতিহাসের বড় সময় জুড়ে বৌদ্ধধর্মের প্রধানত তিন ধরনের ধারণার বিকাশ ঘটেছে। এর মধ্যে জাপানে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে মহায়না ধারণাটি। আসুকা যুগের ৫৩৮ থেকে ৫৫২ খ্রিস্টাব্দের দিকে একটা কূটনৈতিক মিশনের অংশ হিসেবে কোরিয়া থেকে জাপানে কিছু উপহার পাঠানো হয় যেখানে শাক্ষ্যমুনি বুদ্ধের ছবি এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত অনেকগুলো বই ছিল। ইতিমধ্যে কোরিয়ার নিজস্ব সংস্কৃতিতে ধর্মটি একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। সপ্তম শতকের মধ্যে জাপানে ধর্মটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ততদিনে অনেক মন্দির, বিভিন্ন শ্রেণীর পুরোহিত এবং শিল্পী ও কারিগরের উদ্ভব হয়েছিল যারা ধর্মীয় স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও ভাবনার চর্চা করত।

৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের পরে হিয়ান সময়কালে জাপান বৌদ্ধধর্মের ভজরয়ানা ধারণা এবং এর আচার-অনুষ্ঠানের সাথে পরিচিত হয়। এর পেছনে অবদান রাখে জাপানের কিছু পুরোহিত যারা চীনে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পড়ালেখা করে এসে জাপানে বেশ প্রভাবশালী কিছু আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর মধ্যে তেন্দাই ও শিংগন জাপানের বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। এসময়েই ‘ফুদো মিয়ু’র মতো ক্রোধপূর্ণ দেবতার মূর্তির সাথে জাপানিরা পরিচিত হয়েছিল।

পরবর্তীতে কামাকুরা যুগে (১১৮৫-১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ) বৌদ্ধধর্মই সর্বস্তরের সব মানুষের বিশ্বাস হয়ে উঠেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল ভ্রমণকারী কিছু ধর্মপ্রচারকের জন্যে যারা মহায়না বৌদ্ধধর্মকে সর্বসাধারণের সামনে উপনীত করতে পেরেছিল।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে নেওয়ার পেছনে জাপানের উদ্দেশ্য ছিল চীনের উন্নত সংস্কৃতি গ্রহণ করে পূর্ব এশিয়ার একটি উদীয়মান সভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত হওয়া। এই একই কারণে কোর্ট এটিকেট, আনুষ্ঠানিক সম্ভাষণ ও পদবী, চা ও অন্যান্য খাদ্যাভ্যাসের অনুষ্ঠান পালনের রীতিগুলোও অনুকরণ করা হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার পরে শিক্ষক, সন্ন্যাসী ও ছাত্রদেরকে নিয়মিত চীনে পাঠানো হত বৌদ্ধধর্মকে আরো গভীরভাবে বোঝার জন্যে। তারা জাপানের উন্নতির জন্যে সেই জ্ঞান ও ধর্মসংক্রান্ত শিল্পকলা, মাঝেমধ্যে এমনকি পুরাতন ধ্বংসাবশেষের সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্নও নিয়ে আসত।

ভাষা

চীনা লিপি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো লিখিত ভাষাগুলোর মধ্যে একটি এবং একমাত্র প্রাচীন ভাষা যা এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। যখন জাপান এবং চীনা সভ্যতা প্রথমবারের মতো একত্রিত হলো তখন জাপানের কোনো লিখিত ভাষা ছিল না। জাপানিরা তাই চীনা লিপিকে গ্রহণ করেছিল। এই প্রক্রিয়া দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের বেশ সুবিধা করে দিল। যদিও কয়েক শতাব্দী জুড়ে উভয় সংস্কৃতিই নিজেদের লেখার স্বতন্ত্র স্টাইল গড়ে তুলেছিল, তারপরেও দুটি লিপির মধ্যে এত বেশি সাদৃশ্য রয়েছে যা জাপানের উপর চীনের ভাষাসংক্রান্ত প্রভাবকেই নির্দেশ করে। উদাহরণ হিসেবে আধুনিক চীনা ও জাপানি লিখিত ভাষা হানজি ও কানজির কথা বলা যায়। জাপানে কানজির উৎপত্তি পাওয়া যায় কোফুন যুগে ৩০০-৭১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। জাপানে হিরাগানা ও কাতাকানা নামের দুটি আধুনিক লিখিত ভাষাও প্রচলিত রয়েছে।

চীনা লিপি জাপানে প্রথম এসেছিল অফিসের সীলমোহর, চিঠি এবং চীন থেকে আমদানিকৃত তলোয়ার, মুদ্রাসহ বিভিন্ন আলংকারিক পণ্যের মাধ্যমে। সবচেয়ে পুরনো এরকম নিদর্শন পাওয়া যায় ৫৭ খ্রিস্টাব্দে হ্যান রাজবংশের সম্রাট গুয়াংউর ইয়ামাতো প্রদেশের এক প্রতিনিধিকে দেওয়া একটি স্বর্ণের সীলমোহরে। এছাড়াও প্রথম শতাব্দীর আরো কিছু চীনা মুদ্রা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ইয়ায়োই যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটে। তবে চীনা কোনো প্রতিনিধি যদি এই লিপি সম্পর্কে কিছু না জানাত তাহলে জাপানিরা তা নিয়ে কোনো ধারণাই পেত না। জাপানের পনেরোতম সম্রাট ওজিনের শাসনামলে ওয়ানি নামের একজন কিংবদন্তী পন্ডিত জাপানে প্রেরিত হয়েছিল যিনি চীনা লিপি এবং কনফুসিয়াজম সম্পর্কে জাপানিদের জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন।

সপ্তম শতকের মধ্যে জাপানি অভিজাত শিক্ষিত সমাজ পড়া ও লেখার মাধ্যমে চীনা শেখা শুরু করেছিল। এর পেছনে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য। চীনা লিপির গ্রহণ জাপানি সমাজে বেশ কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু এর মাধ্যমেই জাপানে আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। এর মাধ্যমেই তৎকালীন জাপান কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও কৃষিজীবী সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পেরেছিল। তাছাড়া, জাপানে চীনা ভাষার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ফলে জাপানিরা বিজ্ঞান, ধর্ম, শিল্পকলা ও দর্শনের মতো বিষয়গুলোতে নিজেদের জ্ঞান আরো প্রশস্ত করার সুযোগ পেয়েছিল। চীনা লিপির সাথে পরিচয় জাপানি সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সন্ধিক্ষণ হিসেবে ধরা হয়।

স্থাপত্যশিল্প

সম্প্রসারিত মন্দির নির্মাণের ধারণাটি বৌদ্ধধর্মের সাথেই জাপানে প্রবেশ করে। এই ধারণার সাথে মিল রেখে অন্যান্য ভবনগুলোও আরো বৃহৎ কক্ষ ও ভেতরের চত্বরের জটিল নকশা গ্রহণ করা শুরু করেছিল। বাঁকানো ছাদের ধারণাটিও চীনা প্রভাবের ফলেই জাপানে এসেছিল যেটি আজকের দিনেও জাপানি স্থাপত্যে দেখা যায়।

প্রাচীন চীনা শহর পরিকল্পনায় শহুরে রাস্তাগুলোর মধ্যে আয়তক্ষেত্রাকার ব্যবহার দেখা যায় যা যোগাযোগ সহজ করে দিত। জাপানি শহর কিয়োটো এবং নারাতে এই ধারণাটির প্রয়োগ দেখা যায়। এমনকি ক্ষেত ও সেচ ব্যবস্থায়ও এই পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ শুরু হয়।

সংগীত

প্রথমদিকের জাপানি ক্ল্যাসিক্যাল গাগাকু সংগীত ছিল চীনা তোগাকু সংগীতের উত্তরসূরী। জাপানে এরকম অনেকগুলো সংগীতের নাম ও নৃত্য পরিবেশনা পাওয়া যায় যা চীনা ত্যাং সময়কার তালিকার সাথে মিলে যায়। চীনের মতো জাপান এই সংগীতগুলো হারিয়ে ফেলেনি। জাপানে সে সময়কার নৃত্যে ব্যবহৃত অনেক কস্টিউম ও মুখোশ সংরক্ষিত রয়েছে। পূর্ব এশিয়ার এরকম প্রাচীন ঐতিহ্যগুলোর সবচেয়ে বড় প্রাচুর্য সম্ভবত জাপানের শোসো রিপোজিটরিতেই পাওয়া যাবে। এই ভান্ডারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সম্রাট শোমুর মৃত্যুর পরে তার গৃহস্থালী সামগ্রী সঞ্চয় করে রাখার জন্যে। এখানে বিভিন্ন ধরনের পারকাসন, তার ও বায়ুচালিত সংগীতের উপকরণ সংরক্ষিত আছে যার কিছু চীন ও কোরিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছে এবং বাকিগুলো জাপানে তৈরিকৃত। ধনুকের মতো বাঁকানো হার্পের চীনা সংস্করণটিও এখানে দেখতে পাওয়া যাবে।

এই যন্ত্রগুলোর গায়ের নকশাগুলোও বেশ চমৎকার ধরনের ঐতিহাসিক নিদর্শন। যেমন: বিওয়া নামের একটি জাপানি লুটের কভারে একজন বাদকের ছবি পাওয়া যায় যে একটি উটের পিঠে চড়ে কোনো মরুদ্যানের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করছে। এরকম আরেকটি কভারে একদল ভিনদেশী সংগীতকারের ছবি পাওয়া যায় যারা হাতির পিঠে এক নৃত্যকারকে সঙ্গ দিচ্ছে।

সরকার ব্যবস্থা

চীন ও জাপান দুটি দেশেই প্রথমদিকে একটি ইমপেরিয়াল-কোর্ট সরকার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীতে জাপানি সম্রাট চীনা আমলাতন্ত্রের অনেকগুলো দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছিলেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিভিন্ন পদবীর নাম ও তাদের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমগুলো। তাদের প্রথম সংবিধানটি চীনের কেন্দ্রীভূত ও সংগঠিত সরকার ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

র্যামেন

১৯১০ সালের দিকে র্যামেন নামের ময়দা ও ডিমসহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে নির্মিত এক বিশেষ ধরনের নুডলস চীন থেকে জাপানে এসেছিল। এর কিছুকাল পরেই টোকিয়োর আসাকুসা এলাকায় সয়া সসের ফ্লেভারে তৈরি জাপানের প্রথম র্যামেন প্রচলিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্থানে আরো বিভিন্নভাবে র্যামেন তৈরি করা হয়। বর্তমানে চীন ও জাপানে এটি বেশ জনপ্রিয় খাবার।

পরিধেয়

জাপানের জাতীয় পোশাক কিমোনোও চীনা পরিধেয় থেকে অনুপ্রাণিত। চীনা হ্যান রাজবংশের সময়কালে জাপানের সাথে বাণিজ্যের ফলে চীনা পোশাক ও স্টাইল জাপানে প্রবেশ করে। ত্যাং ও সুই রাজবংশও জাপানকে এদিক থেকে বেশ প্রভাবিত করেছিল। চীনাদের মতোই জাপানিদের রোবগুলো বাম থেকে ডানে পরতে হয়। চীনারা ডান থেকে বামে পরাকে বর্বরসুলভ মনে করত।

হিয়ান যুগে শিল্প এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্যকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। তাই পোশাক-পরিচ্ছদও রুচিশীল হয়ে উঠতে থাকে। অবশ্য সময়ের সাথে রং, পোশাকের গঠন ও বিন্যাস পরিবর্তিত হতে থাকে এবং চীনা প্রভাব থেকে বের হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু জাপানি পোশাকে চীনা স্টাইলের ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যাবে না।

জাপান সম্পর্কে আরও জানতে আজই পড়ে নিন এই বইগুলো:

১) জাপান যাত্রী