ডিংকা; সুদানের অন্যতম বৃহৎ নৃগোষ্ঠী। হাজার বছর আগে মিশরীয়, পরবর্তীতে গ্রীক পরিব্রাজক এবং তারও পরে ভূগোলবিদদের মাধ্যমে ডিংকাদের পরিচিতি পেয়েছিল বিশ্ববাসী। তারা মূলত নাইলোটিক সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। যাদের সবাই-ই বর্তমানে দক্ষিণ সুদানে বসবাস করে। নাইলোটিক বলতে বোঝায় নীল নদ অঞ্চলের অধিবাসীদের।

ডিংকা শব্দটা মূলত বহিরাগতদের আবিষ্কার। তবে এই শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য নেই। তাদেরকে ডিংকা নামে ডাকা হলেও তারা নিজেদেরকে মুয়োঞ্জ্যাং বা জিয়েং নামে অভিহিত করে থাকে। গুটিকয়েক শিক্ষিত ডিংকাই জানে তাদেরকে এই নামে অভিহিত করা হয়।

একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক আদমশুমারিতে প্রায় ৪৫ লাখ ডিংকার সন্ধান পাওয়া যায়। তারা এক হাজার থেকে শুরু করে ত্রিশ হাজার অবধি ব্যক্তির সমন্বয়ে স্বতন্ত্র দল বা গোত্র গঠন করে। এই দল বা গোত্রগুলো আঞ্চলিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক গুচ্ছের ভিত্তিতে সংগঠিত; যেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হচ্ছে অ্যাগার, আলিয়াব, বোর, রেক, টুইক (টিউইক, টিউ) এবং ম্যালুয়াল।

প্রতিটি দল বা গোত্রই ছোট আকারে রাজনৈতিক শ্রেণিতে বিভক্ত। বিশাল অঞ্চল জুড়ে থাকা ডিংকাদের বিভিন্ন উপভাষা আর বিভিন্ন বৈচিত্র্যে স্বাতন্ত্র্য থাকলেও, শত্রুদের আগমনে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে সময় নেয় না।

ডিংকারা মূলত ট্রান্সহিউম্যান্ট পাস্টোলরিস্ট; বাংলায় বললে বলা যায় ঋতুভেদে দেশান্তরি। ঠিক দেশান্তরিও না অনেকটা যাযাবর ধরনের, তবে নির্দিষ্ট জায়গার ক্ষেত্রে। আরেকটু খুলে বলা যাক। শুকনো মৌসুমে (ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল) নিজেদের স্থায়ী আবাস ছেড়ে বা উঁচু ভূমি ছেড়ে নদী তীরবর্তী চারণভূমিতে নিয়ে যায় গবাদি পশুর পালকে। শুকনো মৌসুমের বলতে গেলে পুরোটা সময় সেখানেই কাটায় তারা, গবাদিপশুর পাল সমেত।

আবার অনেক ক্ষেত্রে যদি স্থায়ী আবাস নদী তীরবর্তী হয় তাহলে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে গবাদি পশুর পালকে নিয়ে। বর্ষা আসার পূর্বেই তারা পুনরায় ফিরে আসে নিজেদের স্থায়ী আবাসস্থলে, বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে বা উঁচুভূমিতে। ইতিমধ্যেই তাদের রোপণ করা প্রধান খাদ্যশস্য ভুট্টা খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছে। যেজন্য বর্ষার দিনে তাদেরকে খাদ্যের আশায় আর ঘুরে বেড়াতে হয় না।

ডিংকারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। দেবতা নিহালই মূলত জন্ম আর মৃত্যুসহ সকল কিছুর স্রষ্টা। তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, দেবতা নিহাল এবং তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে বেশ অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে আছে। আর তাদের জীবনে অনেকটাই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এমনকি তাদের কাছে মিথ্যা থেকে খুন, এসব পাপাচারও ঐশ্বরিক বলিসংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো বিয়ে, জন্ম, মৃত্যু এবং সংকটকালীন সময়েই পালন হয়ে থাকে। গান আর নৃত্য হচ্ছে ডিংকাদের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যুদ্ধের গান থেকে শুরু করে জন্ম, মৃত্যু এবং এমনকি ঈশ্বরকে স্মরণ করার গানও তাদের রয়েছে। ডিংকাদের একটি নিত্যদিনের গানকে অনুবাদ করে দেয়া হলো-

হে স্রষ্টা,

স্রষ্টা যিনি আমাকে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন

আমাকে খারাপ কিছুর সম্মুখীন করেননি

গবাদি পশুর স্থান দেখিয়েছেন আমায়

যাতে আমি আমার ফসল ফলাতে পারি

আর আমার পশুপালকে রক্ষণাবেক্ষণ করি।

ডিংকাদের বয়ঃসন্ধিকাল উত্তীর্ণের সময়কে অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখা হয়। আবার একইসঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এটা সংকেত হিসেবে দেখানো হয় যে তাদেরও সময় হয়ে আসছে। তাদের নিত্যদিনের জীবনে যে প্রাণীটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটি হচ্ছে তাদের গবাদি পশু। যখন কোনো বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে, তখন তাকে আর তার জন্মগত নামে ডাকা হয় না। বরং তাদের পছন্দসই এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গবাদি পশুর নামকরণ গ্রহণ করতে হয়। শুধু গবাদি পশুই না; বরং তার নিজের গুণ হিসেবেও নামকরণ করা হয়ে থাকে।

যেমন- থিসডেং, যার মানে হচ্ছে দেবতাদের ক্লাব; কিংবা আচিনবাই, যার অর্থ যে কখনো তার পশুর পালকে পেছনে ফেলে যায় না। আবার বাচ্চাদের নামকরণ হয় ওদের জন্মের মুহূর্তের উপর নির্ভর করে। যেমন- কোনো বাচ্চার নাম যদি হয় কিউরেক; এর মানে হচ্ছে বনের মধ্যে চলার পথে জন্ম নেয়া কেউ। কিংবা আমৌম নামে বুঝায় তাকেই যে কিনা তার মৃত ভাইদের মধ্যে বেঁচে গেছে। আবার আয়ুমপিও বলতে বোঝায় এমন একজন যে হৃদয়কে শীতল করে।

খাবারদাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণত তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই। তবে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে একমাত্র কঠোরতা হলো, একই বয়সের অবিবাহিত ছেলে আর মেয়ের যদি নিকটাত্মীয় সঙ্গে খেতে না বসে তাহলে তারা দুজনেরই কেউ তখন খাবার গ্রহণ করতে পারবে না। করলে এমনকি সমাজচ্যুত করা হতে পারে। ডিংকা পুরুষেরা বর্ষা এবং মাছ ধরার হুক তৈরি করে। এছাড়া গবাদি পশুর পালকে দেখাশোনা করাই মূলত পুরুষদের প্রধান কাজ ও ঐতিহ্য। আর ডিংকা নারীরা কাদামাটি দিয়ে গৃহস্থালি তৈজসপত্র তৈরি করে। এছাড়াও, ঘুমানোর জন্য মাদুর, ঝুড়ি এবং পানি বহনের জন্য বিশেষ একধরনের হাড়িও তৈরি করে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে দক্ষিণ সুদান যখন সুদানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন ডিংকারা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। খার্তুমভিত্তিক সরকারের আইন-আদেশের বলে অমুসলিম রাজ্য, বিশেষ করে দক্ষিণের পুরোটা জুড়ে ইসলামী আইন চাপানোর প্রচেষ্টার ফলে ডিংকাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রা ব্যহত হতে নিয়েছিল। সুদানে গৃহযুদ্ধের সূচনা হলে আরব মিলিশিয়ারা তাদের চির প্রচলিত, বিশেষত ডিংকাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

অবস্থা আরো বেগতিক হয়ে ওঠে যখন দক্ষিনের দুই জাতিগোষ্ঠী, ডিংকা এবং নিউয়ার- একে অপরের বিরুদ্ধে চলে যায়। তবে ১৯৯৯ সালে, অনলিট ডিংকা-নিউয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং দক্ষিণ সুদানের এই দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধবিরতি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়। গৃহযুদ্ধ চলাকালীন দশ হাজারেরও অধিক ডিংকা মারা যায় এবং অগণিত ডিংকা শরণার্থীতে পরিণত হয়। আবার অসংখ্য ডিংকা দক্ষিণ সুদান হতে উত্তর সুদানের রাজধানী খার্তুমে স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে।

শুধুমাত্র খার্তুম নয় বরং কেনিয়া, উগান্ডা, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও চলে যায়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং বিদ্রোহী পক্ষ সুদানের সরকারকে এই গণহত্যার চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ডিংকাদের সম্পর্কে অনেক জানা না হলেও মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেল। এবার তাহলে চলুন ছবিতে ছবিতে দেখি আসি কেমন তাদের জীবনযাত্রা।

বিছার কামড়ে মৃত এক গবাদিপশুকে সৎকারের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ডিংকা লোকজন।

ডিংকা তরুণ আর তরুণী গবাদিপশুর পাল দেখাশোনার দায়িত্ব বুঝে নেয় অতি অল্প বয়সেই।

গবাদিপশুর পাল ডিংকাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যগত একটি অংশ বলেই বিবেচিত হয়।

ছবির এই বালিকার নাম ডেন। গবাদিপশুর পালের দেখাশোনা, ক্যাম্পের রান্নাবান্না, পরিষ্কার এবং ভাইয়ের সেবা করে। ১৪ বছর বয়সী ডেন কখনোই স্কুলে যায়নি।

গরুর শিং দিয়ে বানান বাঁশি জাতীয় বিশেষ এক বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন এক ডিংকা।

গরুর মূত্র দিয়ে এভাবেই মাথা ধুয়ে থাকে ক্যাম্পের ডিংকারা।

ডিংকারা গরুর গোবর পুড়ানো সাদা ছাই পুরো শরীরে মাখে যেন মশার কামড় থেকে বাঁচা যায়। সাদা ছাই মাখা এক ডিংকা বালককেই দেখা যাচ্ছে ছবিতে।

এক ডিংকা বালিকা প্রত্যুষে গোবর পুড়িয়ে শরীর গরম করে নিচ্ছে।

শিশুদেরও ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় যেন অতি অল্প বয়স থেকেই নিজের দায়িত্ব আর সংস্কৃতি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পেয়ে যায়।

প্রতিদিন সকাল আর সন্ধ্যায় এভাবেই গোবর পুড়িয়ে নিজেদের শরীর গরম রাখে ডিংকারা।

মিংকামান ক্যাম্পের এই বালকের নাম নিহাল পান্ডিয়ার। ১২ বছর বয়সী নিহাল গরুর দুধ সংগ্রহ করছে।

এক ডিংকা বালক সাতসকালে এক গরুর পরিচর্যায় ব্যস্ত।

দিনের শুরুর প্রার্থণার জন্যে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ডিংকারা। এভাবেই প্রতিদিন প্রার্থনা গীত আর নৃত্যের মধ্য দিয়ে নতুন দিনের সূচনা হয় ডিংকা ক্যাম্পে।

বিস্তৃত চারণভূমি জুড়ে থাকা ডিংকাদের ক্যাম্পে এরকম ছোট ছোট দলে বিভক্ত পাহারাদার দেখা যায়।

এভাবেই প্রত্যুষে কম্বল মুড়ি দিয়ে গবাদিপশুর দেখভালে নিয়োজিত হয়ে যায় ডিংকারা।

আফ্রিকা মহাদেশে ডিংকারাই সবচেয়ে লম্বা আর দীর্ঘকায় মানব বলে বিবেচিত।

ডিংকাদের প্রধান খাদ্য হল বাজরা বা ভুট্টা, সঙ্গে গরুর দুধ। এছাড়া মাছ, মাংস এবং শাকসবজিও খেয়ে থাকে ডিংকারা।

একদম ছোট বয়স থেকেই ডিংকা বালকরা এভাবেই নিজেদের গবাদি পশুর সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে।

মশার কামড় থেকে বাঁচতে গোবর পোড়ান ছাই মুখে মাখছে এক ডিংকা বালক।

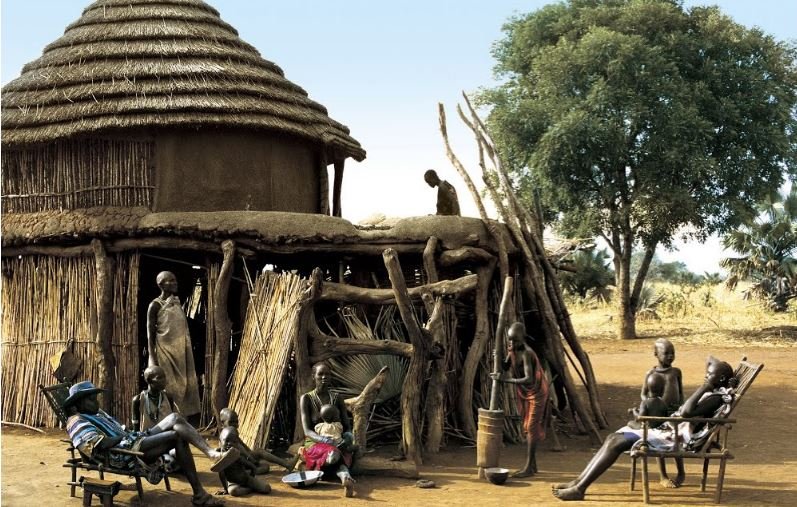

একটি ডিংকা পরিবার প্রাত্যহিক জীবনে নিজেদের বাড়ির সামনে।

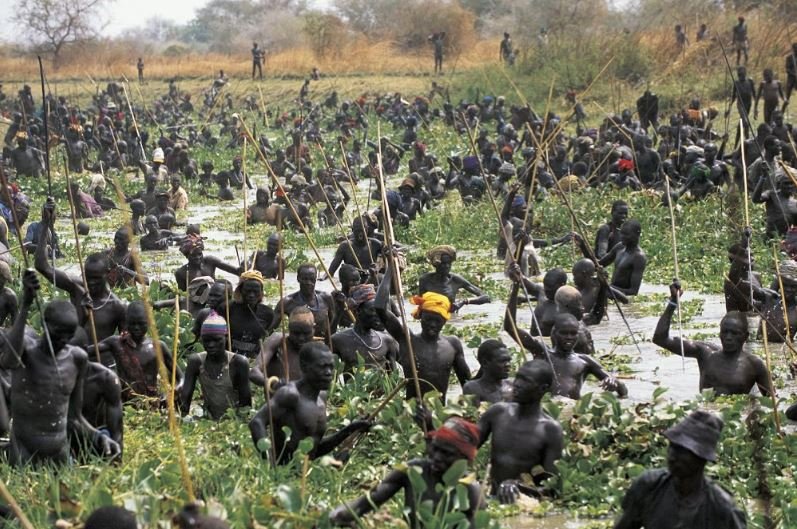

সম্মিলিতভাবে মাছ ধরার আয়োজন করে থাকে ডিংকারা প্রায়ই। যেন মাছ ধরার এক মহা উৎসব।

ডিংকাদের গবাদিপশুর ক্যাম্পের সূর্যাস্ত।

.jpeg?w=600)