আমি যখন শান্তিনিকেতনে কিছু ভাস্কর্য গড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম, তখন আমার মা মারা যান। মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়েও আমি দেখতে যেতে পারিনি। বড্ড খারাপ লেগেছিল। কিন্তু মায়ের মৃত্যু আমার শিল্পের ছায়াকে স্পর্শ করতে পারেনি। সবাই মারা গেছে, আমার দাদা-বোন-বাবা-মা— সবাই, সবাই।… মৃত্যু সম্পর্কে আমি সব সময়ই উদাসীন। একজন শিল্পী যতক্ষণ সৃষ্টির নেশায় মাতাল হয়ে থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু কোনোভাবেই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। – রামকিঙ্কর বেইজ

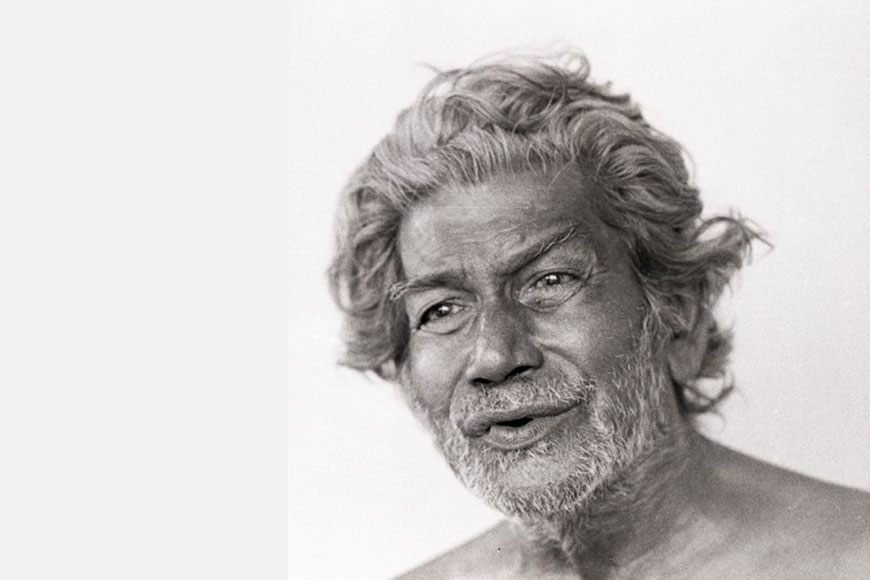

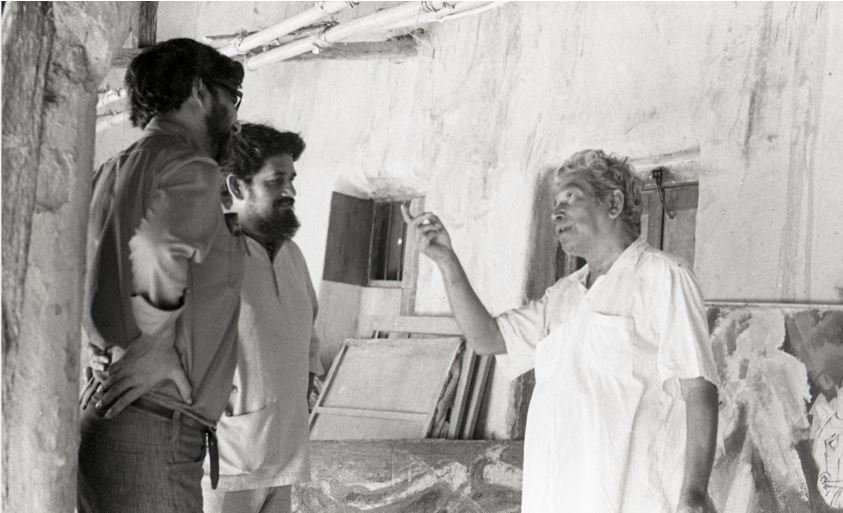

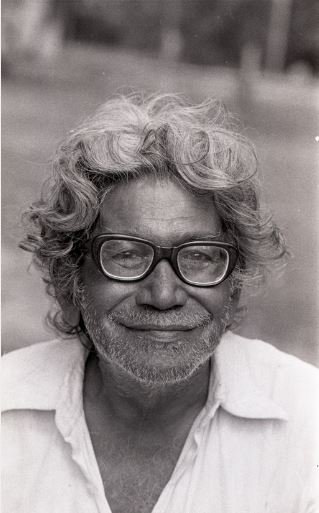

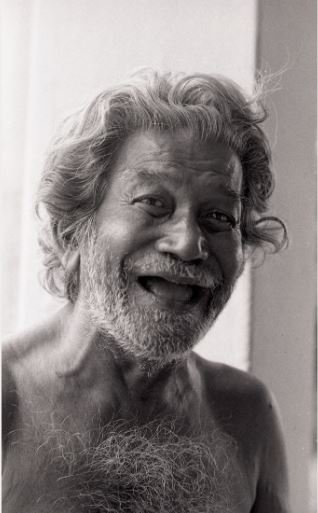

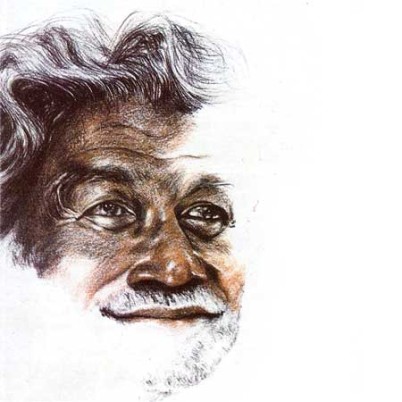

আদি কাপড়ের কুর্তার প্রান্তগুলো বেরিয়ে আছে, সাদা কোঁকড়া চুলের উপর ঠাঁই নিয়েছে কৃষকদের টুপি, আঙুলগুলো কার্টিজ পেপারের উপর চড়ে বেড়ানোর অপেক্ষায় যেন সর্বদা প্রস্তুত সেগুলো; বিখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটক যখন রামকিঙ্কর বেইজ-এর উপর প্রামাণ্যচিত্র বানাতে শান্তিনিকেতন যান, তখন এমনটাই বর্ণনা দিয়েছিলেন তার কিঙ্করদা’কে দেখে।

যুগান্তকারী এই ভাস্করের সৃষ্টিশীল কাজ ঋত্বিক ঘটককে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে, টানা চারদিন তাকে অনুসরণ করে গেছেন ক্যামেরা হাতে নিয়ে একটা সিনেমা বানানোর আশায়; সেই ১৯৭৫ সালের কথা। পরের বছর আচমকা ঋত্বিক ঘটকের অন্তর্ধান হলে সিনেমার কাজটা অসমাপ্তই রয়ে যায়। কিন্তু তাদের দু’জনের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার অবশিষ্টাংশ এখনো টিকে আছে অক্ষতভাবেই। ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে আলাপচারিতার এক রেকর্ডে রামকিঙ্কর বেইজ, যাকে কাছের পরিচিত সবাই কিঙ্করদা বলেই সম্ভোধন করত- শিল্পের অন্বেষণে বাড়ি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে আসার গল্প করেন, তিনি বলেন-

খুব কম সময়ই আমার উদরপূর্তি করা সম্ভব হতো। এই জীবনটা আসলে কেবল দু’বেলা উদরপূর্তির আশায় উপার্জনের জন্য নয়, বরং তার চাইতে আরো বেশি কিছু।

রামকিঙ্কর বেইজের জন্ম ১৯০৬ সালের ২৫ মে। তবে তার জন্মসাল আর জন্মতারিখ নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি আছে। অনেকে ২৫ এর বদলে ২৬ মে তার জন্মদিন দাবি করেন। আবার এ-ও শোনা যায়, একবার মদ্যপ হয়ে তিনি বলেছিলেন ১৯১০ সালে তার জন্ম। তবে শান্তিনিকেতনসহ অন্য পণ্ডিতরাও ২৫ মে-কেই আধুনিক ভাস্কর্য ধারার এই পথিকৃৎ শিল্পীর জন্মদিন বলে গণ্য করেন। ২৫ হোক আর ২৬, তা নিয়ে বিতর্ক আর গবেষণায় না গিয়ে বরং একটাকে ধরে নিয়ে তার বৃহৎ জীবনের গল্পটা শুনি, চলুন।

ব্রিটিশশাসিত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার যোগীপাড়া গ্রামে তার জন্ম। বাঁকুড়া ছিল প্রত্যন্ত গ্রাম। সেখানকার বেশিরভাগ মানুষই ছিল দিনমজুর পেশার। রামকিঙ্কর বেইজের পিতা চণ্ডীচরণ, আর মাতা সম্পূর্ণা। পিতা ছিলেন পেশায় একজন নাপিত। ক্ষৌরকর্ম ছিল তাদের পারিবারিক পেশা। চার ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে আর পাগলাটে স্বভাবের ছিলেন রামকিঙ্কর; বেইজ পদবী তিনি নিজে দিয়েছিলেন। পারিবারিক পদবী ছিল প্রামাণিক। শান্তিনিকেতনে তার এ নাম নিয়ে ব্যাপক ঠাট্টা-মশকরার প্রচলন ছিল। এমনকি কবি নিশিকান্ত তার নাম নিয়ে ছড়া কেটেছিলেন পর্যন্ত-

রামকিঙ্কর প্রামাণিক,

নামটা বড়ই হারমোনিক।

পরবর্তী সময়ে তিনি সংস্কৃত ‘বৈদ্য’ আর প্রাকৃত ‘বেজ্জ’-এর পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে বেইজ পদবী জুড়ে দেন নিজের নামের সঙ্গে। প্রামাণিক পদবী সরে গিয়ে তার পরিবার পায় বেইজ পদবী। রামকিঙ্করকে অনেকেই আদিবাসী বলে থাকেন এবং মনেও করেন তাই। আদতে তিনি তা নন। মূলত আদিবাসীদের নিয়ে ব্যাপক শিল্পচর্চার কারণে মানুষের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। জাতিগতভাবে তিনি একজন খাঁটি ভারতীয় বাঙালি ছিলেন।

শৈশবেই তার ভাস্কর্যের সঙ্গে প্রেম গড়ে উঠেছিল বাঁকুড়ার কুমোরদের কাজ দেখে। তাদের মূর্তি গড়ার কাজ তাকে বেশ আনন্দ দিত। সে আনন্দের বশেই বাল্যকালেই কুমোরদের দেখাদেখি কাদামাটি দিয়ে মূর্তি গড়েছেন তিনি। সেই বালখিল্যতাই যে তাকে আজীবন সৃষ্টির আনন্দ দেবে, তা কে-ইবা জানত? রামকিঙ্কর বেইজ সুশিক্ষিত নয়, ছিলেন স্বশিক্ষিত একজন শিল্পী।

লেখাপড়ার কপাল নিয়ে জন্মাননি, তা যেন একদম শৈশবেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন এই গুণী শিল্পী। যদিও জীবনের শেষ বয়সে এসে স্বীকার করেছেন যে, কেবল মার খাবার ভয়েই পড়ালেখাটা করতে হয়েছিল তার। বাড়ির পাশের অনন্ত কাকাই হয়ে উঠেছিলেন তার শিল্পগুরু। অনন্ত সূত্রধর প্রতিমা গড়ার কাজ করতেন। সে কাজে সাহায্য করতেন কিশোর রামকিঙ্কর। ভাস্কর্য গড়ার সহজপাঠ ছিল নিষিদ্ধ পল্লীর রমণীদের মূর্তি গড়ার মধ্যে দিয়ে; তাও দু’চার আনার বিনিময়ে করতেন সেসব কাজ।

কিশোর বয়সেই মূর্তি গড়ার পাশাপাশি প্রচুর ছবি এঁকেছেন রামকিঙ্কর। কিন্তু ছবি আঁকতে যে সরঞ্জামের প্রয়োজন পড়ে। ক্ষৌরকর্ম করে সংসার চালানো পিতার কাছে ছিল না ছেলেকে ছবি আঁকার সরঞ্জাম কিনে দেবার মতো অর্থ। কিন্তু তা বলে কি থেমে থাকবে শিল্পীর শিল্পক্ষুধা? সবুজ রঙের জন্য শিম গাছের পাতার রস, হলুদ রঙের বাটনা বাটা শিলের হলুদ, মেয়েদের পায়ের আলতা, মুড়ি ভাজার ভুষোকালি আর পুঁইশাক থেকে বেগুনি রঙ বের করে ছবি আঁকতেন তিনি। ছাগলের ঘাড়ের লোম কেটে বাঁশের কাঠির ডগায় বেঁধে নিয়ে চলত তুলির কাজ। এর সঙ্গে চলত মূর্তি গড়ার কাজ, যা তাকে ধীরে ধীরে ভাস্কর্যশিল্পের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

সে সময়েই জাতীয় কংগ্রেসের পোস্টার এঁকেছিলেন তেলরঙে, যা তাকে শিল্পের প্রতি আরো নিবিষ্ট করতে সাহায্য করেছিল। নিজের দেশে পরাধীন হয়ে থাকার যন্ত্রণা, বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ আর আত্মদান এবং নিজের ভেতরকার শিল্পীসত্ত্বার হাহাকার- এসবই তার নরম মনটাকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল বারংবার, তার অন্তরাত্মাকে করেছিল রক্তাক্ত, তাকে বাধ্য করেছিল নিজের ভাষায় প্রতিবাদ করতে; তাও সেই কিশোর বয়সেই। শিল্পীসত্ত্বা কি আর বয়সের ফারাক মানে? তার যখন আত্মপ্রকাশের ইচ্ছে, তখনই যেন দুনিয়া দেখতে বেরিয়ে পড়ে স্বেচ্ছায়। রামকিঙ্কর এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

প্রতিবাদ করার ঝোঁকটা তাই চেপে বসল সেই কিশোরের। হাতে তুলে নিলেন রং-তুলি। ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুললেন আন্দোলনের না-বলা আর অদেখা মুহূর্তগুলো, রং চাপিয়ে ক্যানভাসে দিলেন আন্দোলনের অভিব্যক্তি, প্রচুর বিপ্লবীদের পোর্ট্রেট করলেন। নিজের এই প্রতিবাদের ভাষাটা যে অন্যের কাছে রত্ন মনে হবে, তা জানা ছিল না তার। তবে এই রত্নকেই চোখে লেগে গেল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের। যুগীপাড়ার রাস্তা থেকে তুলে এনে ‘প্রবাসী’ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চ্যাটার্জি রামকিঙ্করকে দাঁড় করালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামনে।

১৯২৫ সাল। রামকিঙ্করের বয়স তখন সবে ১৯। প্রাপ্তবয়স্কের সীমানা পেরিয়ে সদ্য উত্তাল যৌবনে পা রাখা এক যুবক। শান্তিনিকেতনে পা রেখেই যেন বুঝতে পারলেন, এতদিন এই আলকেমির সন্ধানেই ছিল তার অন্তরাত্মা। রামানন্দের সহায়তায় ভর্তি হয়ে গেলেন বিশ্বভারতীর কলাভবনে। নন্দলাল বসু এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিক্ষক হিসেবে পেয়ে স্নেহধন্য হলেন।

পাঁচ বছরের অধ্যয়নপর্ব শেষ করে, ১৯৩০ সালে রামকিঙ্কর কলাভবনে যোগ দেন খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। তবে পেশাগত জীবনে পদার্পণ করেন ১৯৩৪ সালে। তখন কলাভবনের স্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান তিনি। পরবর্তী সময়ে তিনি ভাস্কর্য বিভাগের প্রধানও হয়েছিলেন। সেই চল্লিশ দশক, যখন ভারতবর্ষ উপনিবেশবাদে নিমজ্জিত। নিজের সংস্কৃতির অস্তিত্ব যখন চাবুকের আঘাতে আর ঘোড়সওয়ারের ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। তখন শান্তিনিকেতনকে শিল্প-সাহিত্য চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন ত্রয়ীখ্যাত রামকিঙ্কর বেইজ, নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখার্জী। তাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আর নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং শিল্পচর্চার ফল হচ্ছে- শান্তিনিকেতনকে ভারতের শিল্প-সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

অন্যে কী বলল, কী মতামত দিল, অর্থ, খ্যাতি এমনকি নারীসঙ্গ- জাগতিক কোনোকিছুর প্রতিই কেন যেন রামকিঙ্কর নামক এই মানুষটার কোনো আগ্রহই ছিল না। তার দুনিয়াতে কেবল দুটোই শব্দ ছিল। এক হচ্ছে শিল্প, আর দুই হচ্ছে শিল্পকর্ম। রামকিঙ্করের জীবনটাই ছিল এ দুটোর জন্য। এছাড়া জগতের অন্য কোনো বিষয়বস্তুতেই তার তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। আর থেকে থাকলেও তা শিল্পের নেশার কাছে নেহাত তুচ্ছই ছিল। শান্তিনিকেতনে যখন কাজ জুটে গেল, রামকিঙ্করের তখন তার বেতন ছিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা। গাঁয়ের লোকেরা তার বাবা-মাকে নারী, বিয়ে জড়িত এমন অদ্ভুত সব উড়ো খবর দিতে থাকে যে রামকিঙ্কর এতে বেজায় চটে যান এবং বিবাহপ্রসঙ্গের ইতি টানেন ওখানেই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন,

দেখো বিয়ে করব, সংসার করব- এমন ইচ্ছে আমার কোনোকালেই ছিল না। আমার কেবল একটাই লক্ষ্য ছিল, সকল ধরনের ঝক্কি-ঝামেলাকে দূরে ঠেলে দিয়ে কেবল আর্টওয়ার্কের মধ্যে ডুবে থাকব; ব্যস আর কিছু চাই না আমার। এই যে এতকাল ধরে যে মূর্তি আর ছবির কাজ করেছি- সংসারধর্ম গ্রহণ করলে কি তা পারতাম? আর্টওয়ার্ক এতটাও সোজা নয়, যতটা তোমরা ভাবো। বিয়ে করার সুখ বলতে যা বোঝাও তোমরা, সেটা আমি আমার আর্টওয়ার্কের মধ্যেই পাই। হ্যাঁ, জীবনে অবশ্যই নারীর প্রয়োজন আছে। প্রকৃতির আসল লীলাই তো পুরুষ আর নারীর লীলা। জীবনে অনেক নারীই এসেছে; কেউ এসেছে দেহ নিয়ে, কেউবা মানসিক শান্তি নিয়ে। সবই হজম করেছি। কিছুই ছাড়িনি। এসবের মানেটা তোমরা ঠিক বুঝবে না। তোমরা আধুনিক আর আমরা অর্বাচীন, এই-ই পার্থক্য।

শিল্পী হিসেবে রামকিঙ্কর বেইজ যতটাই প্রাণবন্ত হোন না কেন, ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা সাধারণ একজন মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বড়ই একলা আর নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন। চৈত্রের দুপুরে মাঠের খাঁ খাঁ শূন্যতা কিংবা নদীর প্রবাহের মতো নিঃসঙ্গতার সঙ্গে ছুটে চলা প্রতিনিয়ত অথবা উৎসবের আমেজে ফাঁকা হয়ে যাওয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমের একাকিত্ব ছিল তার নিত্যজীবনের সঙ্গী। দায়িত্বের বোঝা কাঁধে চেপে গিয়ে যদি শিল্পের সন্ধান বাধাগ্রস্ত হয়, এ ভয়েই কোনোদিন কোনো বাঁধনে জড়াননি তিনি। কাউকে নিজের করে চাননি কখনো, কিংবা আগলেও ধরে রাখেননি কখনো। তবে হ্যাঁ, যাদেরকে চেয়েছেন, তাদেরকে ঠিকই নিজের শিল্পকর্মে আগলে রেখেছেন যত্নে।

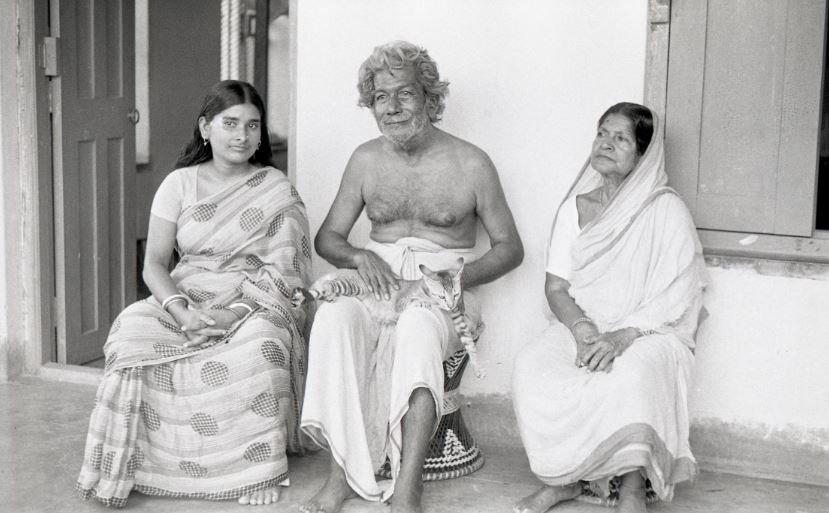

কিন্তু শিল্পী রামকিঙ্করের জীবনের সঙ্গে যে নারীর নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটি হচ্ছে রাধারাণী দেবী। রাধারাণীর বয়স যখন ন’বছর, তখন তার বিয়ে হয়ে যায়। সাংসারিক জঞ্জালে তার জীবন ক্রমশই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। না পারছিলেন বাবার কাছে ফিরতে, না পারছিলেন নিজের স্বামীর সঙ্গে শান্তিতে সংসার করতে। দু’দিকেই অভাব তাকে জাপটে ধরার অপেক্ষায়। এমতাবস্থায় তিনি রবীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে মীরাদেবীর বাসায় কাজ জুটিয়ে নেন। তবে প্রতিমাদেবী আর মীরাদেবী কেউই রাধারাণীকে কেবল কাজের লোক হিসেবে মেনে নেননি, পরিবারের একজনই ভাবতেন। সে বাড়িতেই একদিন দেখা হয়ে যায় রামকিঙ্করের সঙ্গে। ততদিনে রবিবাবু গত হয়েছেন। রামকিঙ্করের কথা চিন্তা করে রাধারাণীকে তার সঙ্গে যেতে দেন মীরাদেবী।

রাধারাণী এসেছিলেন রামকিঙ্করের সংসার সামলাতে; কিন্তু সে সংসার সামলানোর ফাঁকে কখন যে জড়িয়ে গেলেন তার শিল্পকর্মের সঙ্গে, তা তিনি বলতে পারবেন না। রামকিঙ্করের নিঃসঙ্গ আর একাকী জীবনের একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছিলেন রাধারাণী; বাপের এবং শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল অনেক আগেই। তাদের দু’জনকে নিয়ে এমনকি শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষেরও ব্যাপক আপত্তি ছিল। কিন্তু রামকিঙ্কর বেইজ অনড় ছিলেন নিজের সিদ্ধান্তে। রামকিঙ্করের জীবনের উত্থান-পতনের সাক্ষী ছিলেন রাধারাণীদেবী। তার ভাস্কর্য রচনার প্রেরণাও ছিলেন তিনি।

ভাস্কর্য নাহলে তৈলচিত্র; প্রতিকৃতি হোক আর ক্ষুদ্র প্রতিরূপ- একজন শিল্পী হিসেবে রামকিঙ্কর বেইজ অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে ফেলেছিলেন এসবই। নিজেই ছিলেন নিজের শিক্ষক। আর তাইতো হয়ে উঠেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম সেরা স্বশিক্ষিত একজন শিল্পী।

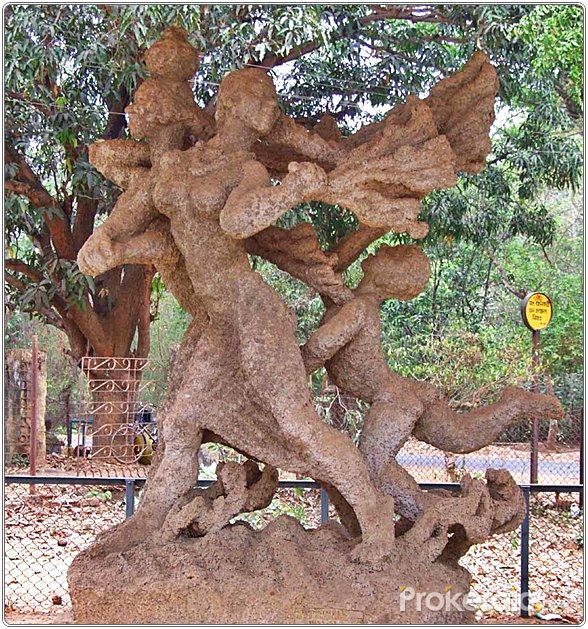

রামকিঙ্করের সবচাইতে বিখ্যাত এবং পূর্ণাঙ্গ দুটি শিল্পকর্মের নাম হচ্ছে ‘সাওতাল পরিবার’ (১৯৩৮) এবং ‘কলের বাঁশি’ (১৯৫৬)। শান্তিনিকতনের পাশেই ছিল পিয়ার্সন পল্লী। সেখানে ছিল সাঁওতালদের বাস। তারা প্রতিদিন সকালে কাজে বের হয়ে যেত আর ফিরে আসত সন্ধ্যায়। প্রতিদিনই তাদের দেখতে পেতেন শিল্পী। এভাবে তারাও হয়ে ওঠেন রামকিঙ্করের মডেল।

সাঁওতাল পরিবার ভাস্কর্যটিতে পুরুষ সাঁওতালের কাঁধটায় সামান্য বাঁক; এক বাঁকে মালপত্তর আর অন্য বাঁকে এক শিশু বসা। সাঁওতাল রমণী আছে পাশেই। সেও ছুটছে। তাদের সঙ্গে ছুটছে সড়কের এক কুকুরও। প্রাণবন্ত এই ভাস্কর্য বেশ দেখে মনে হয় যেন চলমান এক দৃশ্য। ভাস্কর্যে এটাই রামকিঙ্করের অনন্য বৈশিষ্ট্য। স্থবিরতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তার আরেকটি ভাস্কর্য ‘কলের বাঁশি’, যা শান্তিনিকেতনে কলাভবনের পাশেই বাগানে স্থাপিত। ভরা যৌবনের দুই সাঁওতাল মেয়ে। পুকুর থেকে স্নান সারামাত্রই মিলের কলের বাঁশি শুনে তাড়াহুড়ো করে ছুটছে। আর তাদের পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে ডানপিটে এক বাচ্চা ছেলে।

এই ভাস্কর্যটি দর্শককে পথের চলমান দৃশ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। নিজের চোখে দেখা একদম সাধারণ আর নিত্যদিনকার জীবনটাকেই পাশ্চাত্যের ধাঁচে মিশিয়ে ভাস্কর্য গড়ার ওস্তাদ ছিলেন এই গুণী শিল্পী। রামকিঙ্কর আলোর অভিলাষী এক ভাস্কর ছিলেন। তার সবগুলো ভাস্কর্যই খোলা আর উন্মুক্ত স্থানে। প্রকৃতির মতোই বর্ষায় ভিজে আর রোদে শুকিয়ে- যেন এক টুকরো প্রাণহীন, তবু জীবন্ত কিছু সেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে। রামকিঙ্করের ইচ্ছেটাও ছিল তেমনই। যেমন তিনি বলেন,

ছোটবেলা থেকেই বড় ইচ্ছে ছিল, যেখান দিয়ে যাব, রাস্তার ধারে ধারে মূর্তি রচনা করে চলব। সূর্যের আলো, চাঁদের আলো আর বর্ষাতুর আকাশের তলায় বড় মূর্তি দেখতে ভালো লাগে।

রামকিঙ্করের এই ছোটবেলার ইচ্ছেটাও যেন টের পেয়েছিলেন কবিগুরু। তাই শান্তিনিকেতনে ‘সুজাতা’ নির্মাণ করার পর তাকে ডেকে বলেছিলেন, সমস্ত শান্তিনিকেতনটা যেন ভাস্কর্য দিয়ে নতুন রূপে সেজে ওঠে। আর গুরুর আদেশ ধুলোয় লুণ্ঠিত হতে দেননি এই যোগ্য শিষ্য। এখনো বোলপুরের শান্তিনিকেতন জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ‘গৌতম বুদ্ধ’, ‘সুজাতা’, ‘রবীন্দ্রনাথ’, ‘সাঁওতাল পরিবার’সহ রামকিঙ্কর বেইজের অসংখ্য সৃষ্টিকর্ম।

শান্তিনিকেতনের বাইরে বর্তমানে দিল্লীর রিজার্ভ ব্যাংকের সামনে তার একটি ভাস্কর্য আছে ‘যক্ষ-যক্ষী’ নামে। পাথরে গড়া এ ভাস্কর্যের প্রতীকটা আসলে পৌরাণিকতার সঙ্গে ব্যাংকের একটা সাদৃশ্য স্থাপন করে। যক্ষের এক হাতে একটা পিনিয়ন- ইন্ডাস্ট্রির প্রতীক আর অন্যহাতে মানিব্যাগ, ব্যাংকের প্রতীক। যক্ষীর এক হাতে ফুল, আর অন্য হাতে ধানের শীষ- কৃষিপণ্য আর সাফল্যের প্রতীক।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ভারতীয় চিত্রকলার ব্যাপক বিকাশ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে অনুপাতে ভাস্কর্যশিল্পের কোনো অগ্রগতিই হয়নি। চিত্রকলার ক্ষেত্রে যেমন একটা নব্য-বঙ্গীয় ধারা গড়ে উঠেছিল, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা ছিল না। কেননা, ভারতবর্ষ শাসন করত ব্রিটিশ কোম্পানি। সে সময়টায় ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে।

তবে সেসব কেবল কারিগরী শিক্ষা আর প্রাথমিক জ্ঞানটাকে পরিপূর্ণ করা ব্যতীত আর কোনো জ্ঞান পুরোধা করত না। আর তাই ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক রীতিতেই গড়ে উঠত ভারতবর্ষের তৎকালীন ভাস্করদের বোধ আর শিক্ষা। তাও আবার এ রীতি কেবল মূর্তি গড়ার ক্ষেত্রেই ছিল। আধুনিক ভাস্কর্য বলতে কোনোকিছুর ছিটেফোঁটাও ছিল না সেসবে।

ভাস্কর্যে আধুনিকতার একটি মাত্রা বা প্রত্যয় আনতে ভারতবর্ষের অনেকটা সময় লেগে গিয়েছিল। তবে তাও খুব বেশি একটা দেরি হয়নি- কেবল তিন দশকের ব্যবধান। ত্রিশের দশক থেকেই ভাস্কর্যে আধুনিকতার মাত্রা কেমন হবে বা হওয়া উচিত, সে নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে সবার আগেই চলে আসে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর নাম। যদিও আধুনিকতার কোনো স্বতন্ত্র মাত্রা সংযোজনে তার নাম উল্লেখ করা হয় না, তবুও সমকালীন চিত্র ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তিনি একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তি। দীর্ঘকাল আর্ট কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে থেকে তিনি তৈরি করে গেছেন অসংখ্য ছাত্র; যাদের হাত ধরে ভারতবর্ষ আধুনিক ভাস্কর্যের যুগে প্রবেশ করেছিল।

তবে ভাস্কর্যে আধুনিকতার মাত্রা নতুনভাবে সংযোজনে যিনি অবিস্মরণীয়, তিনি অবশ্যই রামকিঙ্কর বেইজ। স্বশিক্ষিত এই ভাস্কর যেভাবে আধুনিক ধাঁচকে বেছে নিয়েও নিজের সংস্কৃতিকেও আগলে রেখেছিলেন, তেমনটা আর কারো পক্ষে বলতে গেলে সম্ভবই হয়নি। সারাটা জীবন কেটেছে তার শান্তিনিকেতনে। তাই ঔপনিবেশকতার সে বাতাস তার গায়ে তেমন একটা লাগেনি। শান্তিনিকেতনে থেকে স্বশিক্ষায় ব্যক্তিগত প্রতিভা আর মননের জোরে ভারতীয় ভাস্করদের মধ্যে তিনিই প্রথম আধুনিকতার একটা মাত্রা সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আধুনিকতাকে বেছে নিলেও নিজস্ব কৃষ্টি আর সংস্কৃতিকে মোটেও ভুলে যাননি রামকিঙ্কর। বরং আধুনিকতার সঙ্গে আঞ্চলিক বা একদমই নিত্যকার ভারতীয় জীবনকে মিশিয়ে এমন এক শিল্পকর্ম তৈরি করেছিলেন তিনি, যা ভারতবর্ষের শিল্পের ইতিহাসে বিরল। তার মতো আধুনিকতার ছাঁচে ভারতীয় ঘ্রাণের এমন শিল্পকর্ম কেউই তৈরি করতে পারেননি। শান্তিনিকেতনে তার ‘ফাউন্টেন’ শিরোনামে ফোয়ারাসদৃশ একটি ভাস্কর্য আছে। এটি মূলত একটি পদ্মপুকুরে দুটো মহিষের সম্মিলিত রূপ। মহিষের লেজ দুটো এমনভাবে নড়ছে যেন জীবন্ত দুটি মাছ। একটি প্রাণীর ফর্মকে রামকিঙ্কর দুটি প্রাণীর সম্মিলিত রূপে সাজিয়েছেন। আবার একইসঙ্গে কাজটিতে একটি ঝর্ণাও শোভা পাচ্ছে। ঋত্বিক ঘটক তার প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণকালে এই ভাস্কর্য গড়ার পেছনের কারণটা জানতে চেয়েছিলেন। সে গল্পটা পরে আবার রামকিঙ্কর বেইজকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন পত্রিকার ফিচার-আর্টিকেল এবং গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে গল্পটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এক জায়গায় বলা হয়, একবার গ্রীষ্মের খরতাপে পুকুরে এক মহিষকে নিজের লেজ দিয়ে গায়ে জল ছিটানোর দৃশ্য চোখে পড়ে রামকিঙ্কর বেইজের। দেখেই মহিষের লেজটাকে মাছের মতো মনে হয় তার। মনে হয় যেন দুটি অসংলগ্ন বস্তু কী দারুণ প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্যে মিশে গিয়েছে। একটা মহিষ আর তার লেজ, এই পুরো বিষয়টাই দারুণভাবে দাগ কেটে যায় রামকিঙ্করের কাছে।

আবার অন্য এক জায়গায় এসেছে- গ্রীষ্মের দিনে এক মহিষের গাড়িতে করে কেউ একজন জল নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার খানাখন্দে পড়ে বেকায়দায় গাড়িটার পানি পড়ে জমে যায় রাস্তায়। মহিষ দুটো গরমের তাপ থেকে বাঁচতে নিজেদের লেজ দিয়ে নিজেদেরই গায়ে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছিল। লেজের বাড়িতে পানির ঝাপটা দেখে মনে হচ্ছিল পানিতে মাছ খেলা করছে। ব্যস, শিল্পী লেগে গেলেন নিজের কাজে। মহিষ আর মাছের প্রতীকী গঠন দিলেন আর সঙ্গে জুড়ে দিলেন এক ঝর্ণা। এভাবেই নিত্যদিনের জীবনকে ভাস্কর্যে রূপ দিয়ে অনন্য হয়ে উঠেছিলেন রামকিঙ্কর বেইজ।

ভারতবর্ষের শিল্পের ইতিহাসে ভাস্কর্যশিল্পের এক নতুন ধারার প্রচলন করার ক্ষেত্রে রামকিঙ্কর বেইজ এক ও অনন্য। জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে করেছেন নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তার সেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই নতুন শৈলী সৃষ্টিতে দারুণভাবে সাহায্য করেছিল। আর এর পেছনে পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নন্দলাল বসুরই প্রভাব ছিল।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, শান্তিনিকেতন এমন একটা প্রতিষ্ঠান হবে যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চাইতে স্বশিক্ষার উপর জোর দেয়া হবে। এমনকি নন্দলাল বসুকে পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েও কারো কাজে বাধা না দিয়ে বরং উৎসাহ দেয়ার উপরই জোর দিতে বলেছিলেনও রবীন্দ্রনাথ। আর নন্দলাল বসু নিজেও চেয়েছিলেন, শৌখিন রসবেত্তার এক শ্রেণির জন্য শিল্প না হয়ে বরং শিল্প হোক সবার জন্য উন্মুক্ত।

অপরদিকে শান্তিনিকেতন ছিল ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত। তাই এখানে শিল্পচর্চা বিকাশ লাভ করেছিল ভারতীয় কৃষ্টি আর সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে। আবার সেই সময়টায় ভাস্কর্য গড়ার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও এত সহজলভ্য ছিল না। উপরন্তু, ভাস্কর্য বিভাগ থেকেও বড় কাজ করার পেছনে অর্থ সহায়তা দেয়া হতো না; আসলে ভাস্কর্য বিভাগের তখনও সে সার্মথ্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া, নন্দলাল বসু চিত্রকলার প্রতিই বেশি অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু নাপিতের ঘরে জন্ম নিয়েও যেমন থেমে থাকেনি রামকিঙ্করের শিল্পক্ষুধা, তেমনি শত বাধা পেরিয়েও তিনি ভাস্কর্য নির্মাণ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিলেন।

ঠিক এই জায়গাটাতেই অদ্ভুত এক পরিবর্তন নিয়ে আসলেন রামকিঙ্কর বেইজ। সেই সময়টায় তারা আধুনিকতার ছোঁয়ায় নিজস্ব সংস্কৃতিকে যেন লোকে ভুলে না যায়, সেজন্য পোড়ামাটির কাজ দিয়ে ঘরবাড়ি থেকে শুরু সবকিছু সাজানোর উপদেশ দিতেন লোকজনকে। ঔপনিবেশকতা আর পাশ্চাত্যের চাপে পড়ে নিজস্বতা যাতে হারিয়ে না যায় এবং একইসঙ্গে শিল্পের পথে যে জড়ত্ব রয়েছে, তা যেন ভেঙে ফেলা যায়- মূলত এটাই ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গি। আধুনিক ধারার শিল্পকর্ম করলেন বটে রামকিঙ্কর বেইজ, কিন্তু সেটা পাশ্চাত্য ধাঁচে নয়, বরং নিজেদের চিরচেনা রূপ আর রঙে।

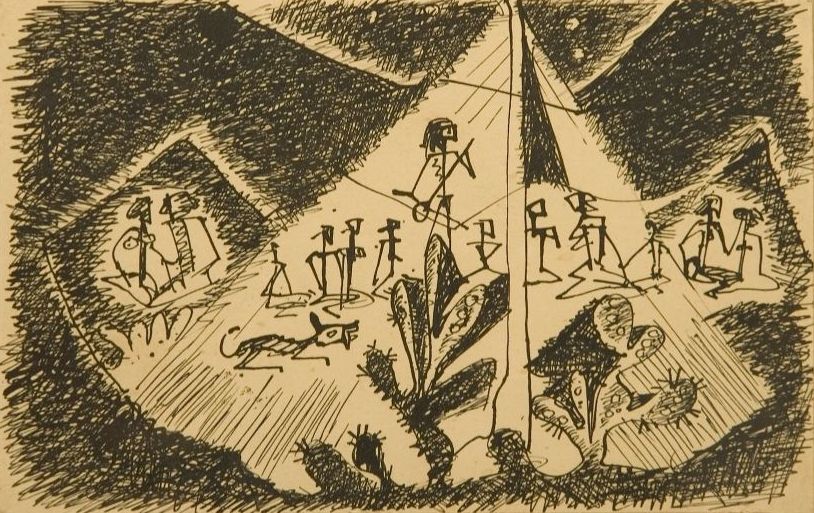

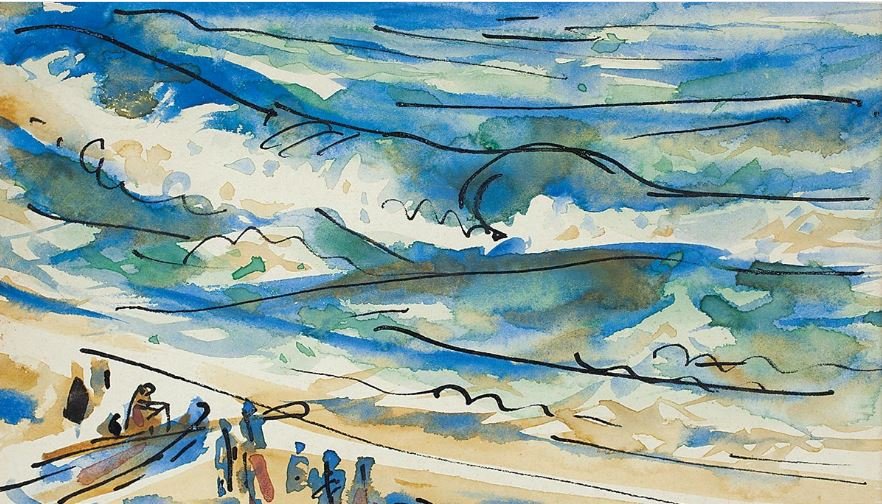

রামকিঙ্কর বেইজের কাজের ধরন একদমই স্বতন্ত্র এবং তাতে ঐতিহ্যের প্রতিফলন পাওয়া যেত। আর ব্যাপারটি ভারতের শিল্পে আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। এমন নয় যে তিনি তার ভাস্কর্যশৈলীর জন্যই বিখ্যাত শুধু, তার চিত্রকর্মগুলোও বেশ প্রাণবন্ত আর একদমই স্বতন্ত্র ধারার। স্বতঃস্ফূর্ত আর সাহসী চিত্রকর্মের জন্য তার চিত্রকর্মগুলো দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশ-বিভূঁইয়ে বেশ প্রসংশাও কুড়িয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে তিনিই প্রথম তেলরঙের চিত্রকর্মের কাজ শুরু করেছিলেন। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা আর বিতর্কেরও শেষ ছিল না। প্রথম প্রথম তো তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নন্দলাল বসুও আপত্তি করেছিলেন। পরে ছাত্রের কাজের ধরন দেখে তার আপত্তি ‘নেই’ হয়ে যায়। পিকাসো আর সেজানের চিত্রকর্মগুলো তাকে ব্যাপক আগ্রহ জাগাত। তার চিত্রকর্মে পিকাসোর কিউবিস্ট ধারার একটা ছাপ লক্ষ করা যায়, তবে সেটা একদমই আলাদা আর স্বতন্ত্র ধারার। প্রকৃতির অপার রহস্যের প্রতি যে তার মোহ ছিল, তা বোঝা যায় তার কথাবার্তাতেই-

প্রকৃতিতে আমরা দুটি আকৃতি পাই, পুরুষ আর নারী। তৃতীয়টি হচ্ছে তার প্রজনী- বাচ্চা। এই অদ্ভুত আর রহস্যমাখা থিমেই তো কত শত কাজ করা যায়। কত আনন্দ; কত সৌন্দর্যের খেলা এর মধ্যে নিহিত।

রামকিঙ্কর এমন একজন শিল্পী ছিলেন, যিনি শুধু কাজের সন্ধানে শিল্পের দর্শনেই নিজের পুরো জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন। সাফল্য, খ্যাতি এবং অর্থকড়ি- জাগতিক সবকিছুর প্রতিই ছিল তার অবাধ উদাসিনতা। শিল্পকে আপন করে নিতে সংসারধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন তিনি।

দেশ যখন উপনিবেশকতার চাপে জরাগ্রস্ত; নিজস্ব সংস্কৃতি যখন উচ্ছন্নে যাওয়ার পথে; পাশ্চাত্যের ধারা যখন দেশের শিল্পের নিজস্বতাকে গ্রাস করতে চলেছে, এমন একটা সময়ে শান্তিনিকেতনকে ভারতবর্ষের শিল্পের প্রধান প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন যে তিনজন, তাদের মধ্যে রামকিঙ্কর একজন। নন্দনাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখার্জীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রামকিঙ্করও ভারতবর্ষের শিল্পের জড়ত্বকে দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন এবং তারা সফলও হয়েছেন বটে।

শুধু যে ভাস্কর্য আর চিত্রশিল্পই জীবনভর রচনা করেছেন, এমনটাও নয়। বরং প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজের জীবনের চাইতেও বড় একটা জীবন জীবদ্দশায় অতিবাহিত করেছিলেন তিনি। আর তাই হয়তো তাকে ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ বলতেও দ্বিধা করেননি গুণীজনেরা এবং নিঃসন্দেহে তাকে ভারতের আধুনিক ধারার শিল্পকর্মের জনক বলা হয়। সঙ্গীতেও যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন রামকিঙ্কর। দরাজ গলায় গেয়ে ওঠা তার গানে প্রায় প্রতিদিনই শান্তিনিকেতনে সন্ধ্যার আসর জমত। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চস্থ নাটকে অভিনয়ও করেছেন তিনি। তার সম্পর্কে শান্তিনিকেতনে কেউ জানতে চাইলে সবার মুখে তার যে গুণগুলোর কথা উঠে আসে, তা হচ্ছে-

সর্বদাই হাসিখুশি আর আত্মভোলা, শিল্পসৃষ্টির উন্মাদনা আর কঠোর পরিশ্রমী, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, চোখের দৃষ্টিতে স্নিগ্ধতা আর প্রকৃতির প্রতি অবাধ ভালোবাসা, সকল শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে সপ্রেম মেলামেশা আর আন্তরিক সম্পর্ক, খ্যাতি-অর্থ-জাগতিক বস্তুতে ব্যাপক অনাগ্রহ, বন্ধুসুলভ মানুষ আবার একইসঙ্গে ছাত্রবাৎসল্য, পশুপাখির প্রতি সহজাত ভালোবাসা। মদ্যপায়ী, কিন্তু তার মাতালতা দেখার ‘সৌভাগ্য’ হয়নি কারো। সবকিছুর উর্ধ্বে একজন মাটির মানুষ যাকে কেবল শিল্পী উপাধি দিয়েই মহৎ ভাবা যায় না। বরং তিনি নিজের কাজ আর জীবনযাপনের জন্য হয়ে উঠেছিলেন মহান।

১৯৭০ সালে ভারত রাজ্য সরকার তাকে রাষ্ট্রীয় খেতাব পদ্মভূষণে ভূষিত করে। ১৯৭৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকাও তাকে সংবর্ধনা দেয়। আকাদেমির ফেলো হন পরের বছর, মানে ১৯৭৬ সালে। ১৯৭৭ সালে রবীন্দ্রভারতী তাকে দেয় দেশিকোত্তম সম্মাননা। আর ১৯৭৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে সম্মানজনক ডি.লিট সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই জীবনের শেষ দিনগুলোতেও শান্তিনিকেতনের সেই ঘরেই পড়ে ছিলেন তিনি। ছাদের চাল কিংবা শণ কেনার সামর্থ্য ছিল না আর, তাই নিজের বড় ক্যানভাসগুলোকে ছাদ বানাতেন। তা-ও কারো কাছে সাহায্য পর্যন্ত চাননি। ছাত্র-ছাত্রীরা আসত তার কাছে। তিনি বলতেন, আর সে মোতাবেক তারা আঁকত কিংবা গড়ত। অনেকেই শিল্পের বই নিয়ে আসত। তারা পড়ত আর তিনি চুপ করে শুয়ে শুনতেন। তারই অনেক ছাত্র-ছাত্রী আর বিখ্যাত শিল্পীদের কল্যাণে তার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়, তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার শেখ সুখলাল করনানি হাসপাতালে। এই গুণী শিল্পীর চিকিৎসার সকল দায়ভার নেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও যথাসাধ্য সাহায্য করে।

১৯৮০ সালের ২৩ মার্চ তাকে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। আর একই বছরে আগস্টের ২ তারিখ তিনি পরলোকগমন করেন। শোনা যায়, হাসপাতালের দিনগুলোতে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়িয়ে চিত্রকর্ম তৈরি করার চেষ্টা করতেন কিংবা মনশ্চক্ষুতে ভাস্কর্য রচনা করতেন চোখ বন্ধ করে। কে জানে, তিনি হয়তো মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্য গড়েই চলেছেন একের পর এক।

‘অজানা-অচেনা শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ’ নামের বইটি অনলাইনে কিনতে চাইলে ক্লিক করতে পারেন নিচের লিংকে-