ঢাকাই মসলিনের কিংবদন্তির কথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে ইউরোপ আর এশিয়ার নানান দেশে। ইতিহাসের অনেক খ্যাতিমান চরিত্রের গায়ে চড়েছে ঢাকাই মসলিন। নেপোলিয়নের স্ত্রী জোসেফাইন বোনাপার্ট থেকে শুরু করে বিখ্যাত উপন্যাস ‘প্রাইড এন্ড প্রিজুডিসে’র লেখিকা জেন অস্টেন, মসলিন দিয়েই করেছেন নিজেদের রূপসজ্জা।

তবে সময়ের সাথে ঢাকাই মসলিন ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়, বংশানুক্রমে কয়েকশত বছর ধরে চলে আসা মসলিনের তাঁতগুলো বন্ধ হয়ে যায়, হারিয়ে যায় পৃথিবীর অন্যতম সংবেদনশীল এক কাপড় বোনার প্রক্রিয়া। মেঘনা নদীর পলিসমৃদ্ধ মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা ‘ফুটি কার্পাস’ হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অরণ্যে। বাংলার গৌরব ‘ঢাকাই মসলিন’ থেকে যায় স্মৃতি হিসেবে জাদুঘরের কাঁচের শোকেসে। সম্প্রতি ঢাকাই মসলিনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু হয়েছে, বোনার চেষ্টা করা হয়েছে এই আশ্চর্য সূক্ষ্ম কাপড়কে আবার। মানুষের ইতিহাসে সূক্ষ্মতম এই কাপড় বোনার যাত্রার কিছুটা থাকবে আজকের লেখায়। তবে তার আগে এই মসলিনের ইতিহাসে খানিকটা চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

ইতিহাসে, অঙ্গসজ্জায় ঢাকাই মসলিন

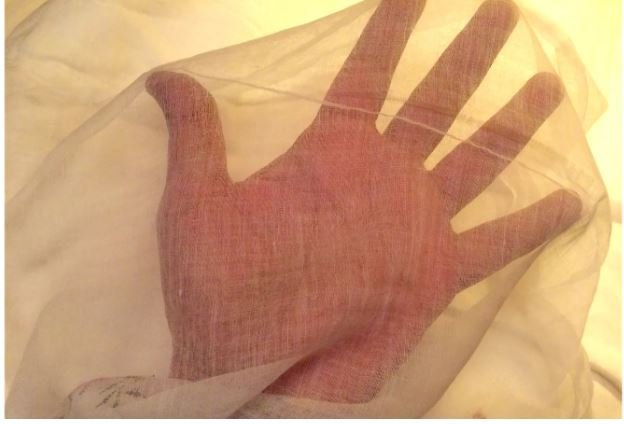

আঠারশো শতকে এই মসলিন ইউরোপের অভিজাত শ্রেণিতে এক হৈ চৈ ফেলে দেয়। পৃথিবীর অন্যতম সূক্ষ্ম বস্ত্র ‘ঢাকাই মসলিনে’ তৈরি কাপড়ের বিরুদ্ধে নগ্নতার অভিযোগ ওঠে। নারীর মসলিনকেন্দ্রিক ফ্যাশন আর পরিচ্ছদ নিয়ে ব্যঙ্গ করে লেখালেখি কম করেনি।

তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এগুলো কি শুধুই অত্যুক্তি? আমাদের মসলিন কতটা সূক্ষ্ম ছিল? সূক্ষ্মতার কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায় তৎকালীন ইউরোপীয় চিত্রকলায় আর কিছু পাওয়া যায় এর নামে। চিত্রকলা থেকে চোখে দেখে আর একেকটা মসলিনের নাম শুনে আন্দাজ করা যায় এর সূক্ষ্মতা। যেমন একটি সূক্ষ্মতম মসলিনের নাম ছিল ‘বাফত হাওয়া’ যার অর্থ দাঁড়ায় ‘হাতে বোনা বাতাস’, এছাড়াও আরেকটি উল্লেখযোগ্য মসলিনের নাম জানা যায় ‘আব-ই-রওয়ান’ যার অর্থ দাঁড়ায় ‘প্রবাহিত পানি’।

এছাড়াও ঢাকাই মসলিন নিয়ে ইউরোপীয় বণিক এবং উপমহাদেশের ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে ‘মলমল খাস’ নামে এক প্রকার ঢাকাই মসলিনের নাম পাওয়া যায়। এটি তাঁতিরা মুঘল রাজপরিবারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করতেন, এটি রপ্তানিতে দীর্ঘকাল বিধিনিষেধ ছিল। এই কাপড় তৈরিতে দক্ষ তাঁতগুলোকে আলাদা করে রাখা হতো, এবং মুঘল সুবাদারেরা প্রয়োজন অনুসারে ‘মলমল খাস’ মুঘল দরবারে সরবরাহ করতেন। এছাড়াও উন্নত জাতের মসলিনের একটি হলো ‘শবনম’ বা ‘ভোর বেলার শিশির’, এটিও তার সূক্ষ্মতার কারণে মসলিনের জগতে অনন্য ছিল। মসলিনের এই সূক্ষ্মতার বিবরণ দিয়ে ১৭৬০ সালের ডাচ পরিব্রাজক স্ট্যাভোরনিয়াসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, “বাংলার ঢাকাই মসলিন এত সূক্ষ্ম যে বিশ ইয়ার্ডের একেকটি মসলিন বস্ত্রকে পকেটে থাকা দেয়াশলাই বক্সে ভাঁজ করে রাখা যায়।”

মসলিনের ব্যাপারে কিংবদন্তি যত বেড়েছে, ইউরোপের অভিজাত সম্প্রদায়ের আগ্রহ তত জেগেছে। এমন সূক্ষ্ম কাপড় মানুষের পক্ষে বোনা সম্ভব কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ১৮৫১ সালে মসলিনের ব্যবসা যখন ব্রিটিশ বণিকদের হাতে কুক্ষিগত, তখন ব্রিটেনে রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্টের উদ্যোগে একটি ‘গ্রেট এক্সিবিশন’ এর আয়োজন করা হয়, যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় এক লাখ চমকপ্রদ জিনিস যোগাড় করে বিশাল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিশালতা এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির ব্যাপারে ইউরোপীয় অভিজাতদের ধারণা দেওয়া। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অনুষ্ঠানের আলো কেড়ে নেয় ভারতবর্ষের ‘ঢাকাই মসলিন’, ব্যাপক আলোচনা হয় এই কাপড়ের সূক্ষ্মতা নিয়ে। একে আলোয় নিয়ে আসার জন্য বাহবার অংশীদার হয় ব্রিটিশ অভিজাতেরা। তবে আলোর নীচেই তো অন্ধকার!

ব্রিটিশ বণিকেরা ভারতে আসার আগে থেকেই দীর্ঘদিন ঢাকাই মসলিনের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে মুঘলরা। বংশানুক্রমে তাঁতিরা মসলিন তৈরি করে গেছে, তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে মধ্য এশিয়া, আরব, ইউরোপীয় বণিকেরা বিপুল মুনাফায় বিক্রি করেছে। মুঘলরা আয় করেছে এই বাণিজ্যের শুল্ক থেকে। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের মসলিন বোনা হতো, গুজরাট থেকে শুরু করে বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল তালিকায়। এর মধ্যে কদর ছিল ঢাকাই মসলিনেরই বেশি।

তবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন এবং দিল্লীর কেন্দ্রে মুঘল শাসনের কঙ্কালসার দশার ফলে ফলে পুরো ব্যবসার চক্রটি বদলে যায়, ফুটি কার্পাস চাষি এবং মসলিন তাঁতিদের স্বার্থের চেয়ে লাভের ব্যাপারটি মুখ্য হয়ে উঠে, একেকটি মসলিনের সূক্ষ্ম কারুকার্য করতে দরকার ছিল এক বছরের কাছাকাছি সময়, কিন্তু সেই তুলনায় ছিল না পারিশ্রমিক কিংবা স্বীকৃতি। মসলিন গবেষকদের ধারণা, কঠিন এবং বিশেষায়িত এই শ্রমের যোগ্য মজুরি না পেয়ে এবং ঋণের বোঝায় পিষ্ট হয়ে কাজ ছেড়েছে মসলিন তাঁতিরা।

মসলিন তাঁতিদের কাছ থেকে মসলিন কিনে নেওয়ার ব্যবসাটিকে ব্রিটিশরা একমাত্র নিজেদের করে নেয়, অর্থাৎ দামের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় তাদের হাতে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সূক্ষ্ম কাজের পুরো সময়টায় তাঁতির হাত খালি, প্রয়োজন মেটাতে তার দরকার ঋণ, নিরক্ষর এই চাষিদের দাদন বা অগ্রীম ঋণ দিয়ে শোষণ করার ঘটনা শুধু মসলিনে নয় ভারতের সব স্থানীয় শিল্পেই ঘটেছে। এছাড়া ভারতবর্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল সরিয়ে নেওয়া, ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের ফলে মেশিনে বোনা সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজারে আসতে শুরু করে, আর বংশানুক্রমে আঁকড়ে ধরে থাকা মসলিন তাঁতিরা পেশা পরিবর্তন করে, কেউ ঋণের চাপে, কেউ মুনাফালোভী বণিকদের অত্যাচারে হারিয়ে যেতে থাকে বিস্মৃতির গভীরে।

ফিরে এসো ‘ঢাকার মসলিন’

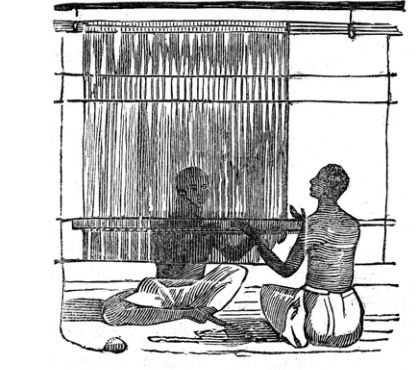

একেকটি ঢাকাই মসলিন বুনতে যেতে হয় ষোলটি ধাপের মাঝ দিয়ে, প্রতিটি ধাপে দরকার হয় দক্ষ লোকজন। সূতা বাছাই, বুনন করা, নকশার কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট উষ্ণতা, আর্দ্রতা, চোখের শক্তি এবং হাতের আঙ্গুলের সংবেদনশীলতা। কিন্তু সবার প্রথমে দরকার মসলিনের জন্য ফুটি কার্পাস গাছ, কোথায় পাওয়া যাবে এই ফুটি কার্পাস? কার কাছে আছে এই নমুনা?

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় চেষ্টা করা হয়েছে ঢাকাই মসলিনকে পুনরায় জীবিত করে তোলার, তবে নমুনা না পাওয়া, ফুটি কার্পাসের সন্ধান না পাওয়া একটি বড় বাধা। মসলিনকে জাগিয়ে তুলতে বাংলাদেশে ২০১৪-১৫ সালে দুইটি কাজ শুরু হয়। প্রথম কাজটি শুরু হয় বাংলাদেশি সংস্থা ‘দৃক’ এর হাত ধরে, তারা মসলিনকে ফিরিয়ে আনার জন্য হাতে নেয় ‘Bengal Muslin’ নামের একটি প্রজেক্ট। আরেকটি কাজ শুরু হয় বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে। লেখার এ পর্বে থাকছে দৃকের ‘বেঙ্গল মসলিন’ প্রজেক্টের আদ্যোপান্ত।

‘বেঙ্গল মসলিন’ প্রজেক্ট

সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে এই প্রজেক্টের সাথে যুক্ত দলটি ঢাকাই মসলিন নিয়ে কাজগুলো একত্র করতে থাকে, শুরুতে মসলিনের ছবি, ঐতিহাসিক দলিলপত্র ঘেঁটে তথ্য উপাত্ত যোগাড় শুরু হয়। প্রথমে এই তথ্য যোগাড় করে তারা ঢাকাই মসলিনের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র, বই ইত্যাদি বের করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাদের মনে হয় মসলিনকে চাইলেই তো ফিরিয়ে আনা সম্ভব! এভাবেই দৃকের সহায়তায় যাত্রা শুরু হয় বেঙ্গল মসলিন প্রজেক্টের।

প্রথমেই শুরু হয় ফুটি কার্পাসের খোঁজ। পুরোনো দলিলপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, বাংলার প্রাচীন ফুটি কার্পাসের বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium arboreum var. neglecta, যেটি সারা পৃথিবীতে ৯০ শতাংশ তুলার যোগান দিয়ে থাকা Gossypium hirsutum থেকে আলাদা। ফলে বাণিজ্যিকভাবে ফুটি কার্পাসকে আবার জাগিয়ে তোলার কাজটি বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল।

বাংলাদেশ তো বটেই দুর্লভ ফুটি কার্পাসের বীজের সংগ্রহ নেই কারো কাছেই, তবে ‘ব্রিটেনের রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেনস, কিউ’ এর কাছে ফুটি কার্পাসের সংরক্ষিত শুকনো পাতার খোঁজ পাওয়া যায়। সেখান থেকে সংগ্রহ করা হয় ফুটি কার্পাস গাছের ডিএনএ বা জীবনসূত্র।

ডিএনএর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেলো, এবার বাংলাদেশে মেঘনার অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খোঁজ চালানো শুরু হয়। মেঘনা নদী গত দুইশো বছরে তার গতিপথ বদলেছে অনেক, তাই স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ করে গতিপথের পাশে ১২ কিলোমিটারের বিস্তীর্ণ এলাকায় খোঁজ চালানো হয়। ফুটি কার্পাসের পাতা এবং গাছের ছবি নিয়ে সাম্ভাব্য সব গাছের সাথে মিল খোঁজা শুরু হয়। মিল খুঁজে পাওয়া মাত্রই তাদের জেনেটিক সিকোয়েন্সিং করে মূল ফুটি কার্পাসের সাথে মেলানো হয়, শেষপর্যন্ত একটি বন্য কার্পাস গাছের সাথে ৭০ শতাংশ মিল পাওয়া যায়। বীজ সংগ্রহ করে মেঘনার পলিসমৃদ্ধ এলাকা কাপাসিয়ায় এই কার্পাসের বীজ বুনে পরীক্ষা শুরু হয় ২০১৫ সালে।

কিন্তু প্রথম ফসল থেকে যথেষ্ট ফুটি কার্পাসের তুলা সংগ্রহ করা যায়নি, যেখান থেকে সম্পূর্ণ একটি মসলিন বোনা যাবে। তাই ভারতীয় কার্পাস চাষিদের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে একটি ‘হাইব্রীড’ মসলিনের সুতা তৈরি করা হয়। যেখানে আদিকালে ঢাকাই মসলিনের জন্য ফুটি কার্পাস থেকে সুতা সংগ্রহের জন্য বোয়াল মাছের চোয়ালের দাঁত ব্যবহার করা হতো, বোয়াল মাছের দাঁতের চিরুনি দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে এই সুতা সংগ্রহের কাহিনী এখন অনেকটা রূপকথা শোনালেও বাংলার মসলিন তাঁতিরা বংশানুক্রমে এই কাজে বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন।

থ্রেড কাউন্টের হিসেব

সুতা সংগ্রহের পরের ধাপ হলো মসলিনের বোনার কাজ শুরু করা, বাংলাদেশে এখন আর মসলিন বোনার তাঁতি না থাকলেও টিকে আছেন জামদানি তাঁতিরা। জামদানি মসলিনের চেয়ে অনেক পুরু। মসলিন-জামদানির মতো কাপড়ের পুরুত্ব কিংবা সূক্ষ্মতা হিসেব করা হয় এর ‘ফ্যাব্রিক থ্রেড কাউন্ট’ দিয়ে, এটি এমন এক সংখ্যা যা দিয়ে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে তাঁত বোনার সময় অনুভূমিক এবং উল্লম্ব দিক থেকে কী পরিমাণ সুতা ব্যবহার হয়েছে তার হিসেব করা যায়। সাধারণত এর হিসেব করা হয়ে থাকে এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সুতাকে ওজন করে যত গ্রাম হয়, সেই ওজনকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করে।

ঢাকাই মসলিনের সুতার কাউন্ট নিম্নে ৫০০ থেকে শুরু করে সূক্ষ্মতম পর্যায়ে ৮০০-১০০০, যা বর্তমানে পৃথিবীতে তুলা থেকে তৈরি সুতা দিয়ে যত কাপড় হয় তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি, এখনকার জামদানি এবং ভারতীয় বিভিন্ন এলাকায় যে মসলিন তৈরি হয় তার কাউন্ট গড়ে ৪০-৮০ মাত্র! অর্থাৎ বুঝাই যাচ্ছে, পুরো কাজটি হাতে করার অর্থ দাঁড়ায় মসলিন বোনার কাজটির সাথে জড়িত ছিল অমানুষিক শ্রম।

জামদানির তাঁতিদেরকে যখন বলা হলো, বেঙ্গল মসলিন প্রজেক্ট ন্যূনতম ৩০০ কাউন্টের শাড়ি বানাতে হবে, তারা কেউই রাজি হয়নি। ২৫ জনের সাথে যোগাযোগ করে একজন কারিগরকে পাওয়া গেল যিনি এই কাজ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন শেষপর্যন্ত। কিন্তু এই কাজ করতে দরকার উপযুক্ত উষ্ণতা আর আর্দ্রতা। আগেরকালের সূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিনের সুতা কাঁটা এবং বোনার প্রাথমিক কাজটি করা হতো পানিতে ভাসতে থাকা স্থির নৌকায়, যাতে পানি থেকে উৎসরিত উপযুক্ত আর্দ্রতা পাওয়া যায়, তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য ভোররাত থেকে কাজ চলতো সকাল পর্যন্ত এবং বিকেলের পর থেকে সন্ধ্যার আলো কমে আসার আগে পর্যন্ত। কিন্তু এখনের দিনে এমন করে কাজ করা ধরতে গেলে অসম্ভব।

পথে বাধা এসেছে যত

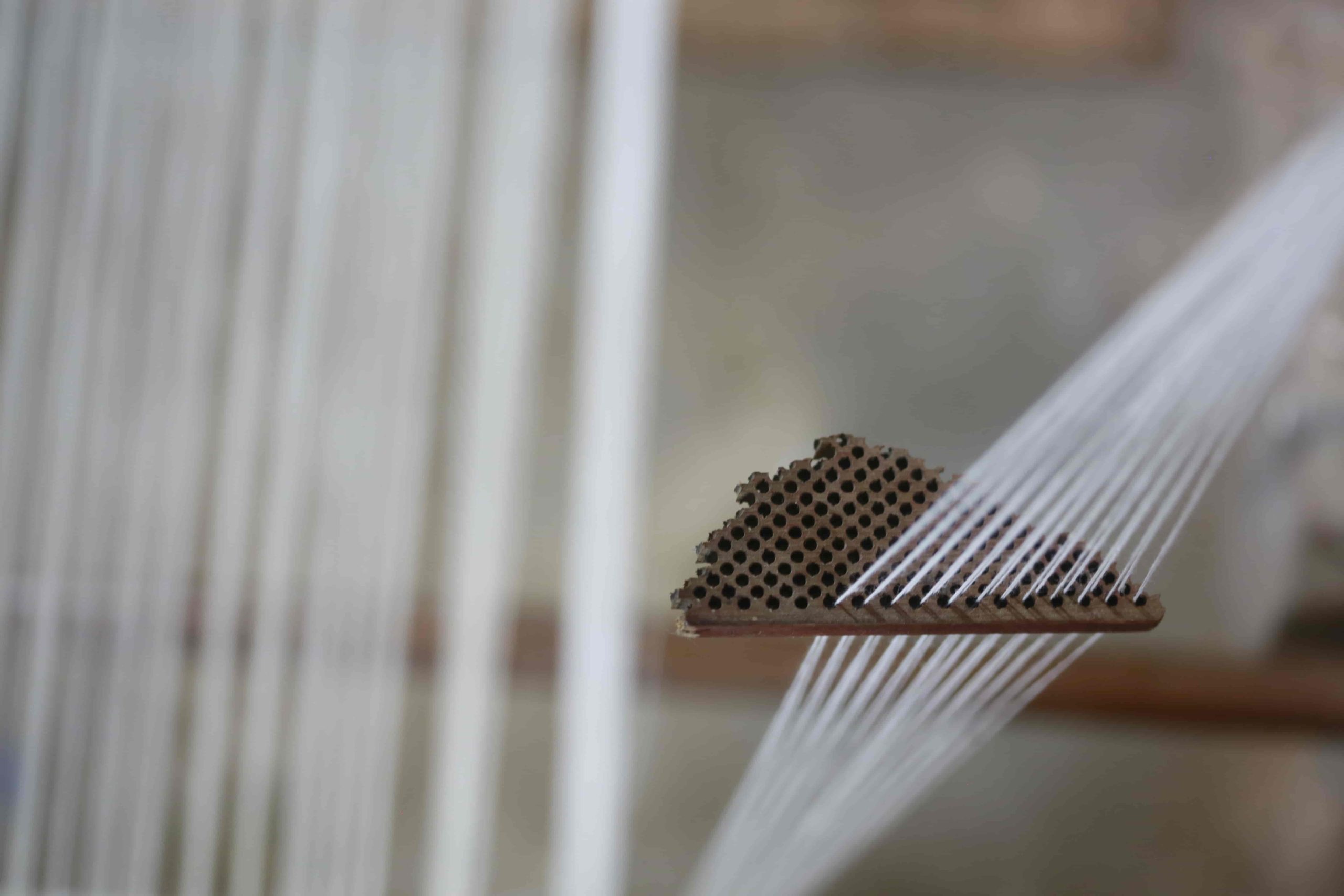

তাই বেঙ্গল মসলিন প্রজেক্টে তাঁতিদের জন্য নতুন করে ওয়ার্কশপ বানিয়ে সেখানে যুক্ত করা হয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক এবং হিউমিডিফায়ার যন্ত্র, যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজটি সারাদিন করা যায়। এছাড়াও আদি ঢাকাই মসলিনে ব্যবহার হতো ‘শন’ নামের একটি বাঁশের তৈরি দাঁতের মতো যন্ত্র।

যার হাজারখানেক দাঁত সূক্ষ্ম সুতাকে জড়িয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে আলাদা রাখবে এবং এর ফলে নিয়মিতভাবে সুতাকে তাঁতে প্রবেশ করানো যাবে। এটিও বংশানুক্রমে হারিয়ে গেছে, এটিকেও বানিয়ে নিতে হয়েছে। এমন ছোট কিন্তু শত শত সূক্ষ্ম বিষয় মাথায় নিয়ে বুনতে হয় একেকটি মসলিন শাড়ি। ২০২১ সাল পর্যন্ত এভাবে ছোট ছোট পা ফেলে পুরো টিম বেশ কয়েকটি ৩০০ থ্রেড কাউন্টের হাইব্রিড মসলিন শাড়ি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

এই উদ্যোগ সাড়া ফেলেছে বেশ। দেশে বিদেশে বেঙ্গল মসলিনের প্রদর্শনী হয়েছে অনেক। সব প্রদর্শনীতেই আবার আলো কাড়তে শুরু করেছে আমাদের ঢাকাই মসলিন। বেঙ্গল মসলিনের পুরো দলটি এবার স্বপ্ন দেখছে কীভাবে পুরোপুরি ফুটি কার্পাসের সুতা দিয়েই এই শাড়ি তৈরি করা যায় এবং এর কাউন্ট সংখ্যাকে বাড়িয়ে আদি ঢাকাই মসলিনের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়।

মসলিনের সোনালি দিন কি তবে ফিরছে?

ঢাকাই মসলিনের সুদিন আসছে, সেই সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হয়েছে বাংলাদেশের সরকারি উদ্যোগ শুরু হওয়ায়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা কেন্দ্র এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-শিক্ষকদের নিয়ে জাতীয়ভাবে গঠন করা হয়েছে ‘বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি এবং মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার’ প্রকল্প। তারা বেঙ্গল মসলিনকে ছাপিয়ে একধাপ সামনে এগিয়ে ৫০০ কাউন্টের মসলিন শাড়ি বানাতে সক্ষম হয়েছেন এবং এর স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ ‘ঢাকাই মসলিনের’ এর জন্য নিয়ে এসেছে ‘ভৌগলিক নির্দেশক (GI)’ নিবন্ধন, যার স্বীকৃতি হাতে পাওয়া গেছে ২০২০ সালের ২৮ ডিসেম্বর। সেই যাত্রাটিও রূপকথার চেয়ে কম কিছু নয়।

লেখার পরের পর্ব (ঢাকাই মসলিনকে ফিরিয়ে আনার রোমাঞ্চকর যাত্রা || পর্ব ২)-তে থাকছে সেই যাত্রার বিস্তারিত নিয়ে।