বর্তমান সময়ে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা জানি এবং দেখি, তা পাঁচ দশক আগেও এরকম ছিল না। ১৯৬০ এর দশকেও দেশটিতে বছরের প্রতিটি দিন কোনো না কোনো আন্দোলন কর্মসূচি পালিত হতো। তবে তখনকার থেকেও খারাপ অবস্থা বিরাজমান ছিল উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এরও আগে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে যখন ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে তখনও দেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন দেশটির স্থপতিগণ। মূলত রাজনৈতিক লক্ষ্য আদায়ে শ্বেতাঙ্গদের গুরুত্ব ছিল সমাজের উঁচু স্তরে। আর এই কারণেই কৃষ্ণাঙ্গ, আফ্রিকান-আমেরিকান, আদিবাসী আমেরিকানদের মতো নাগরিকেরা সমাজের নিচুস্তরের বিবেচিত হতেন। শ্বেতাঙ্গ ভূমির মালিকেরা নিচুস্তরের মানুষদের দাস হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় করতেন। এককথায় বলতে গেলে দাসপ্রথার তীর্থস্থান হিসেবে পরিণত হয়েছিল আমেরিকা তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

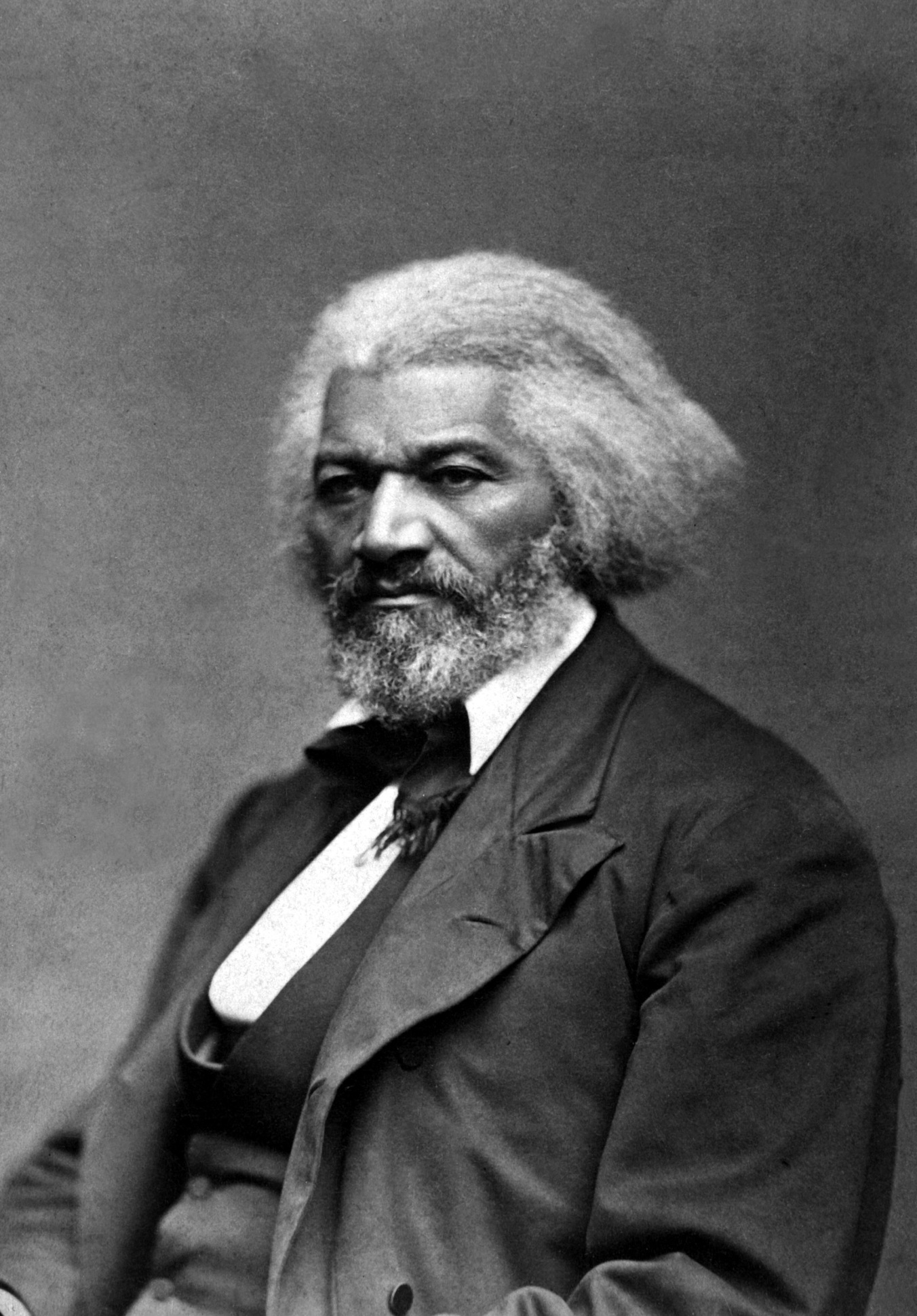

শ্বেতাঙ্গ নাগরিকেরা ভোটাধিকার, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সবরকম নাগরিক অধিকার অর্জন করলেও সবকিছু থেকে দূরে রাখা হতো কৃষ্ণাঙ্গ দাসেদের। কখনো কখনো দাস মালিকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইউরোপে পলায়ন করতেন অনেকে। কেউ বা বেছে নিতেন আত্মহত্যার পথ। ঠিক এমনই এক সমাজে দাস হিসেবে বেড়ে উঠে একজন মানুষ বদলে দিয়েছিলেন গোটা আমেরিকান সমাজের চিত্র। গোপনে শ্বেতাঙ্গ শিশুদের সাথে মিশে অক্ষরজ্ঞান অর্জন করে পরবর্তীতে নিজেই নিজের জীবনী লিখে ইউরোপ, আমেরিকায় হয়েছিলেন প্রসিদ্ধ। মাত্র ১২ বছর বয়সে গির্জায় গোপনে পড়াশোনার আসর জমাতেন যে কিশোর, তিনিই আরো ৪০ জন দাস শিশু-কিশোরকে দিয়েছিলেন অক্ষরজ্ঞান। কিশোর বয়সে দুবার পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সহ্য করেছিলেন অবর্ণনীয় নির্যাতন। তৃতীয়বার যখন তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তারপর অবশ্য তার পরিচয় গড়ে ওঠে বিশিষ্ট লেখক, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ এবং মানবাধিকার কর্মী হিসেবে।

দাসপ্রথা থেকে এই সমাজকে চিরতরে মুক্তি দিতে ছুটে গিয়েছিলেন সুদূর আয়ারল্যান্ডে। গোপনে ঘুরেছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। লন্ডনে বক্তৃতাকালে নিজেকে একজন পরাধীন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান পরিচয় দিয়ে কাঁদিয়েছেন হাজারো মানুষকে। অতঃপর নিজের মতবাদ প্রকাশ করেছেন একজন মুক্ত দাস হিসেবে। সমালোচনা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের। স্বাধীন ভূখণ্ডে দাসপ্রথার মতো কলুষিত প্রথার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে প্রকাশ করেন সর্বমোট ৫টি পত্রিকা। সাপ্তাহিক ও মাসিক এই পত্রিকাগুলো তিনি শুধুমাত্র আমেরিকাতেই প্রকাশ করেননি। জাহাজযোগে পাঠাতেন ইউরোপে কাজ করা মানবাধিকার কর্মীদের। পত্রিকা নিয়ে তার কৌতূহল তৈরি হয়েছিল কিশোর বয়সে। কুড়িয়ে পাওয়া পত্রিকা সংগ্রহ করে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে সেগুলো পড়তেন। জানতেন দেশের রাজনৈতিক এবং সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে। আর তখন থেকেই রাজনীতির প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় তার।

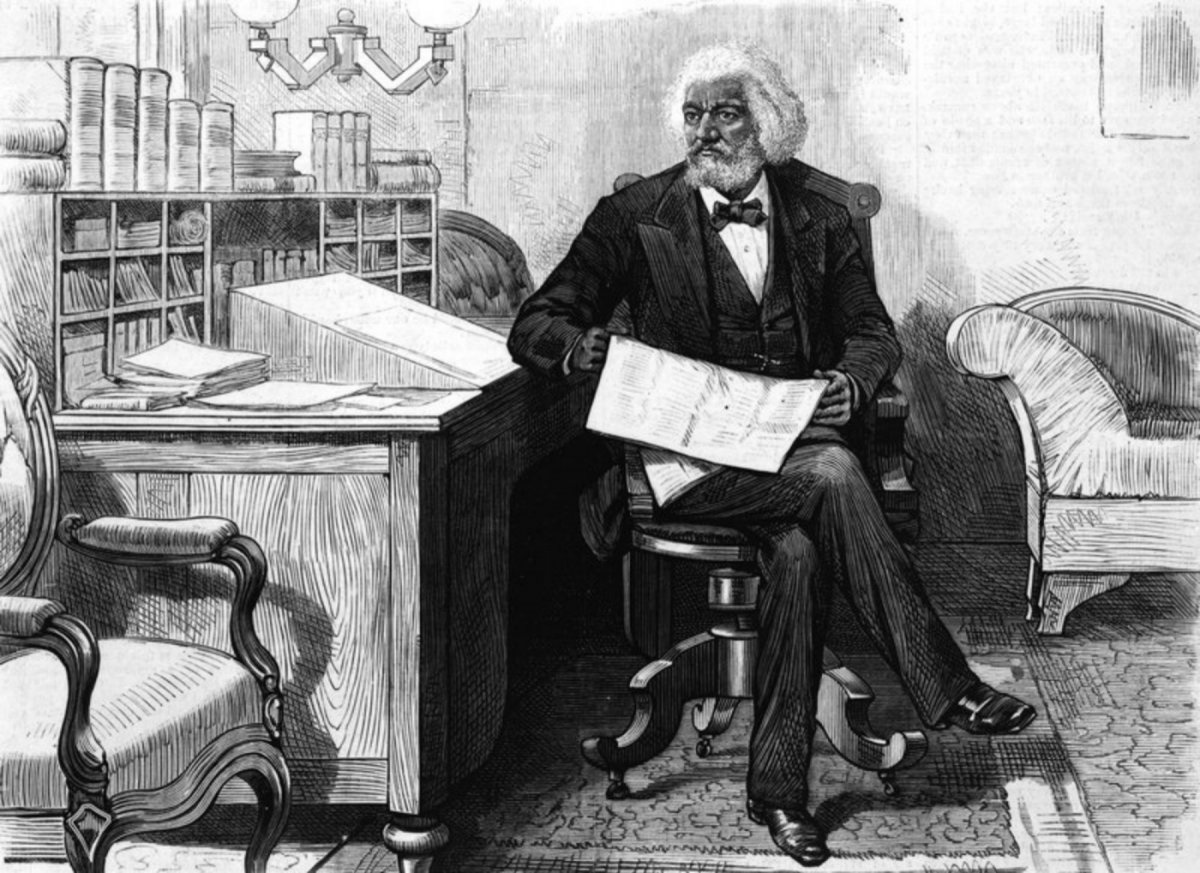

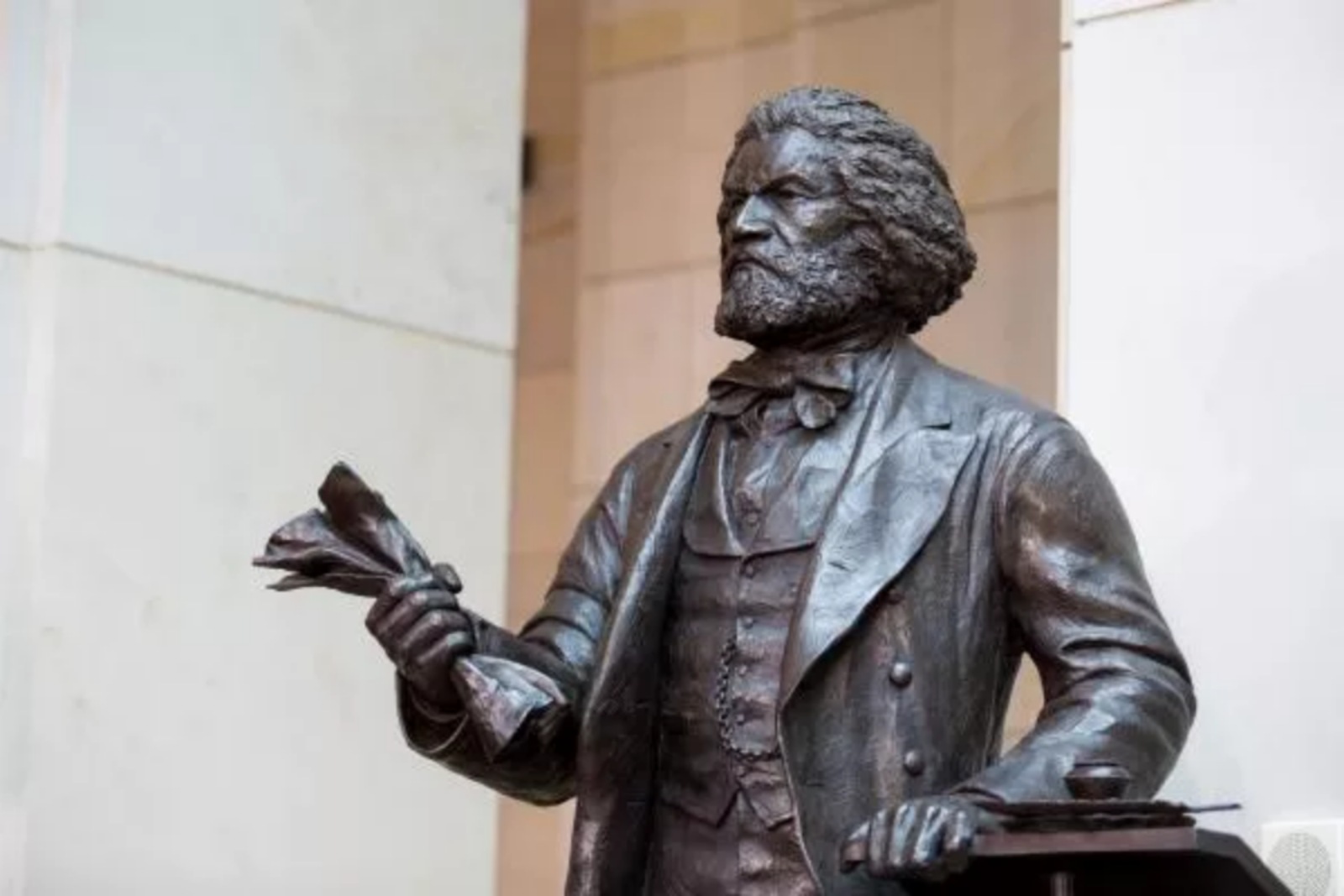

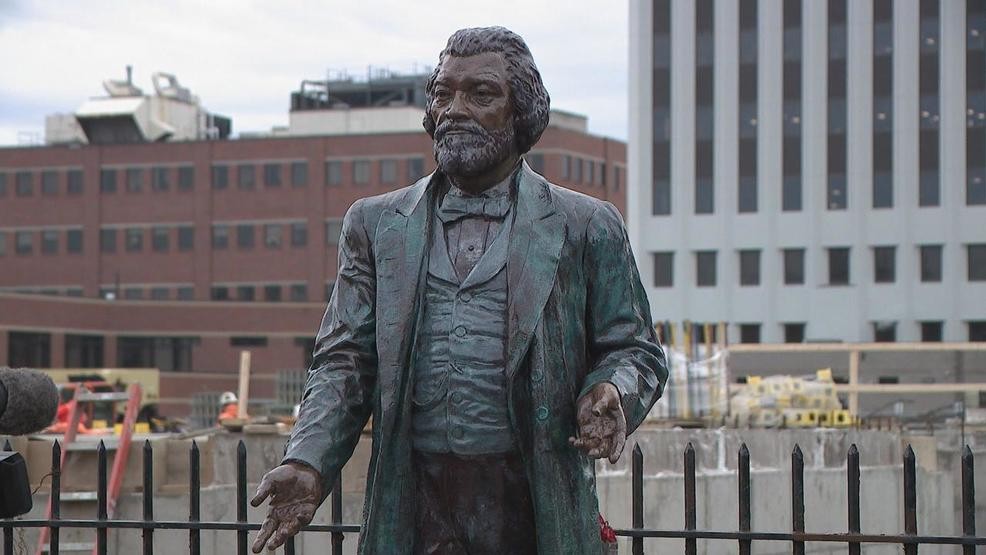

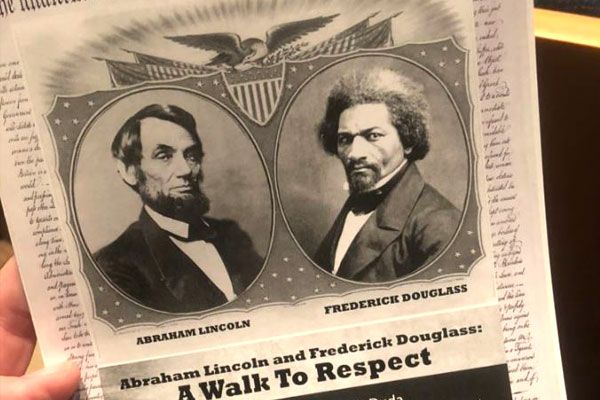

বলছিলাম ফ্রেডরিক ডগলাসের কথা। গৃহযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যিনি যুদ্ধাহত কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের সেবা করেছেন। শান্তির বাণী বয়ে বেড়িয়েছেন। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন দাসত্বমুক্ত আমেরিকা প্রতিষ্ঠায়। ১৮৬৩ সালের পহেলা জানুয়ারি তারিখে প্রেসিডেন্ট লিংকন যখন কনফেডারেট অঞ্চলসমূহে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন তখনও ফ্রেডরিক ডগলাস তার সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু যখনই লিংকন প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুক্ত দাসদের পুনর্বাসনের কোনো ঘোষণা কিংবা প্রতিশ্রুতি আসেনি তখনই তার সঙ্গ ত্যাগ করেন ডগলাস। অর্থ কিংবা ক্ষমতার মোহ তাকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

ইতিহাসের প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান বা কৃষ্ণাঙ্গ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও মনোনয়ন পেয়েছিলেন এই ফ্রেডরিক ডগলাস। কিন্তু মোটেও প্রচার প্রচারণা করেননি তিনি। কারণ ততদিনে তিনি তার কর্মজীবনে সফল। ১৯৬০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত নাগরিক অধিকার আন্দোলনে সক্রিয় নেতাকর্মীদের অনেকের মতাদর্শ ছিলেন তিনি। এমনকি কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং বিভিন্ন জনসভায় তার লেখা উক্তি শুনিয়ে অংশগ্রহণকারী সবাইকে উজ্জীবিত করতেন। দাসপ্রথা বিলুপ্তির পেছনে যার এত এত অবদান তার শৈশব, কৈশোর, কর্মজীবন, রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আজ আলোচনা করা হলো।

শৈশব এবং কৈশোর

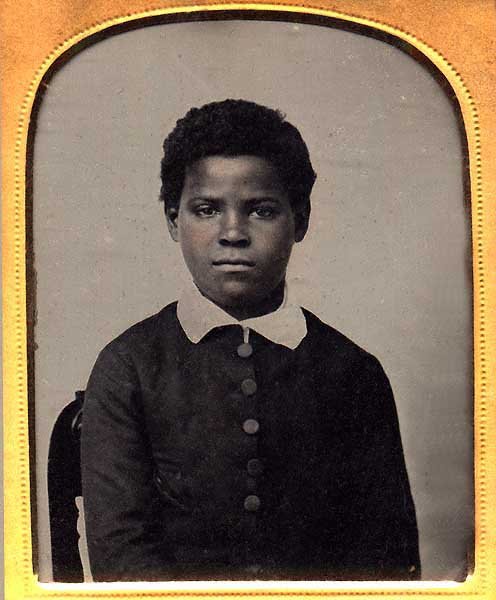

১৮১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেরিল্যান্ডের ট্যালবট কাউন্টিতে জন্মগ্রহণ করেন ফ্রেডরিক ডগলাস। তিনি কখনোই তার আসল জন্মতারিখ জানতে পারেননি। কর্মজীবনে প্রবেশের পর তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি জন্মদিন পালন শুরু করেন। তার মা ছিলেন আদিবাসী আমেরিকান, অন্যদিকে বাবা ছিলেন একজন আফ্রিকান-আমেরিকান। যদিও জীবদ্দশায় তিনি জানতে পারেননি কে তার আসল বাবা। ছেলেবেলায় তিনি ফ্রেডরিক আগস্তোস ওয়াশিংটন বেইলি নামে বন্ধুদের নিকট পরিচিত ছিলেন। যদিও পলায়নের পর তিনি ডগলাস নামে বেশি পরিচিতি পান।

জন্মের কয়েক বছরের মাথায় মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হন ফ্রেডরিক ডগলাস। এরপর কয়েকবছর তিনি বেড়ে ওঠেন দাদী বেটি বেইলির কাছে থেকে। কিন্তু ৬ বছর বয়সে সেখান থেকেও বিতাড়িত হন শিশু ফ্রেডরিক ডগলাস। শিশু শ্রমিক হিসেবে তাকে কাজে পাঠানো হয় মেরিল্যান্ডের বিখ্যাত ওয়াই হাউজে। সেখানে বাগানে কাজ করতে হয়েছিল তাকে। যদিও সেখানে বেশিদিন থাকতে হয়নি তার। ক্যাপ্টেন অ্যান্থনি, ডগলাসকে তার মেয়ে লুক্রেটিয়া আউল্ডের বাসায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মূলত ক্যাপ্টেন অ্যান্থনিকে ভাবা হয় তার আসল বাবা। যদিও ফ্রেডরিক ডগলাস এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু উল্লেখ করেননি বলে ইতিহাসবিদেরা এই বিষয়ে একমত নন। যা-ই হোক, লুক্রেটিয়ার স্বামী থমাস শিশু ফ্রেডরিককে বাল্টিমোরে পাঠান। সেখানে থমাসের ভাই হিউ আউল্ড কাজ করত।

বাল্টিমোরে হিউ আউল্ড জাহাজ নির্মাণের কাজ করতো। আর ডগলাসকে দিনভর শ্রমিক হিসেবে খাটাত। নিজের জীবনীতে ফ্রেডরিক ডগলাস তাকে লোভী দাস মালিক হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও হিউর স্ত্রী সোফিয়া আউল্ডকে তিনি তার জীবনীতে বিশেষভাবে স্মরণ করেছিলেন। মূলত তিনিই ডগলাসকে প্রথম বর্ণমালা সম্পর্কে ধারণা দেন। এরপর থেকে ফ্রেডরিক লেখা এবং পড়া উভয় কাজে মনোনিবেশ করেন। একই সময় তিনি উইলিয়াম ফ্রিল্যান্ড নামক একজন দাস মালিকের অধীনে নিয়োগ পান। ফ্রিল্যান্ড শিশুদের দিয়ে কাজ করানোর পাশাপাশি বাইবেল শেখাতেন। সৌভাগ্যক্রমে সেখানেই বাইবেল এবং বিভিন্ন রকম বই পড়ারর সুযোত পান ফ্রেডরিক ডগলাস। আর সেখানকার গির্জায় গোপনে অন্যান্য দাস শিশু শ্রমিকদের বর্ণমালা শেখাতেন তিনি।

যদিও বেশিদিন গোপন থাকেনি এই বিষয়টি। জানাজানি হওয়ার পর থমাস আউল্ড সেখান থেকে তাকে ফিরিয়ে আনেন এবং এডওয়ার্ড কোভে নামক একজন দাস মালিকের নিকট হস্তান্তর করেন। কৃষক এডওয়ার্ড তার অধীনস্থ দাসেদের সাথে নৃশংস আচরণের জন্য পরিচিত ছিলেন। আর সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে জীবনের অন্যতম এক দুর্বিষহ অধ্যায়ের সম্মুখীন হন ফ্রেডরিক ডগলাস। ১৬ বছর বয়স অবধি সেখানে নির্যাতিত হয়েছিলেন তিনি। যদিও এত এত নির্যাতনের মাঝেও জ্ঞানার্জনের নেশা কাটেনি তার। এডওয়ার্ডের ফার্ম থেকে দুবার পালানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন তিনি। তৃতীয়বার অবশ্য সফল হয়েছিলেন ফ্রেডরিক ডগলাস। ১৮৩৮ সালে হাভ্রে ডি গ্রেসের ট্রেন ধরে সরাসরি মেরিল্যান্ড শহরে পাড়ি জমান তিনি। সেখান থেকে আরেক দাস মালিক অধ্যুষিত শহর ডেলওয়ারে গমন করেন। সেখান থেকে নিউ ইয়র্কে যাওয়ার পূর্বে বিলোপবাদী ব্যক্তিত্ব ডেভিড রুগলসের নিকট আশ্রয় পেয়েছিলেন ২০ বছর বয়সী ফ্রেডরিক ডগলাস।

বিলোপবাদী হওয়ার পথে পদার্পণ

নিউ ইয়র্কে গিয়েই বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ান ফ্রেডরিক ডগলাস। অতঃপর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাসাচুসেটসের নিউ বেডফোর্ডে গমন করেন তিনি। সেখানে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন নাথান এবং মেরি জনসন দম্পতির সাথে। জনসন দম্পতি নিজেদের ‘বর্ণহীন মুক্ত মানুষ’ হিসেবে পরিচয় দিতেন। মূলত তাদের সান্নিধ্য লাভের পরেই তার নামের শেষে ডগলাস যুক্ত হয়েছিল। স্যার ওয়াল্টার স্কটের কবিতা ‘দ্য লেডি অব দ্য লেক‘ এর প্রধান চরিত্র ডগলাসের নামানুসারে ফ্রেডরিককে এই নাম দেন জনসন দম্পতি। এছাড়াও নিউ বেডফোর্ডে গিয়ে নতুন নতুন কাজে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

কাজের ফাঁকে বিলোপবাদীদের দৈনন্দিন সভায় যোগদান করতেন ফ্রেডরিক ডগলাস। আর সেখানেই তিনি বিলোপবাদী সাংবাদিক উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসনের দেখা পান। প্রতিনিয়ত যাতায়াতের কারণে গ্যারিসনের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছিলেন তিনি। ততদিনে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন ফ্রেডরিক ডগলাস। তিনি সভা চলাকালে খুব মনোযোগ দিয়ে গ্যারিসনের বক্তব্য শুনতেন। কোনো একদিনের সভায় ফ্রেডরিক ডগলাস নিজের দাসত্বের গল্প শুনিয়েছিলেন। সেই সাথে নির্যাতন এবং পলায়নের বর্ণনা করেন। তার নির্মম অতীত শোনার পর গ্যারিসন তাকে আরো কাছে থেকে অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন। ফ্রেডরিক ডগলাস নিজের জীবনীতে লিখেছেন, ‘গ্যারিসনই আমাকে বিলোপবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এবং একজন বক্তা হতে অনুপ্রাণিত করেন’।

১৮৪৩ সালে দাসপ্রথা বিরোধী ৬ মাসের পথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এটি ছিল আমেরিকান অ্যান্টি স্লেভারি সোসাইটির ‘হান্ড্রেড কনভেনশন’ প্রজেক্ট। ডগলাস এই পথযাত্রায় যোগদান করেন। অতিরিক্ত দাসপ্রথা প্রচলিত এমন রাজ্যসমূহে ভ্রমণ করেন আন্দোলনকারীরা। এতে হামলার শিকার হন অনেকেই। নিহত হয়েছিলেন কয়েকজন। ফ্রেডরিক ডগলাস কয়েক দফায় হামলার শিকার হয়ে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবুও তিনি পথযাত্রা ছাড়েননি। যদিও ইন্ডিয়ানার পেন্ডেলটনে ভয়াবহ হামলায় ডগলাসের একটি হাত ভেঙে যায়। জীবনের শেষদিন অবধি ঐ হাত পুরোপুরি সারিয়ে তুলতে পারেননি তিনি।

১৮৫৮ সালে নিউ ইয়র্কের রচেস্টারে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এক অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন ফ্রেডরিক ডগলাস। যদিও এই অভিযানের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন বিলোপবাদী নেতা জন ব্রাউন। তিনি ভার্জিনিয়া এবং মেরিল্যান্ডের পাহাড়ে মুক্ত দাসেদের শক্ত ঘাঁটি গড়তে চেয়েছিলেন। মার্কিন সেনাবাহিনী সেখানে বাধা প্রদান করায় হার্পার ফেরিতে অবস্থিত সেনাবাহিনীর অস্ত্রাগারে হামলা চালানোর চেষ্টা করেন তিনি এবং তার দলবল। যদিও জন ব্রাউনকে এই হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দেয়া হয়। আর মৃত্যুর আগে তিনি শেষ বক্তব্যে বলেছিলেন, “আমি জন ব্রাউন এখন পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছি যে এই কলুষিত ভূমির অপরাধগুলো কখনোই রক্ত ছাড়া ধৃত হবে না।”

নিজের জীবনী এবং বিদেশ ভ্রমণ

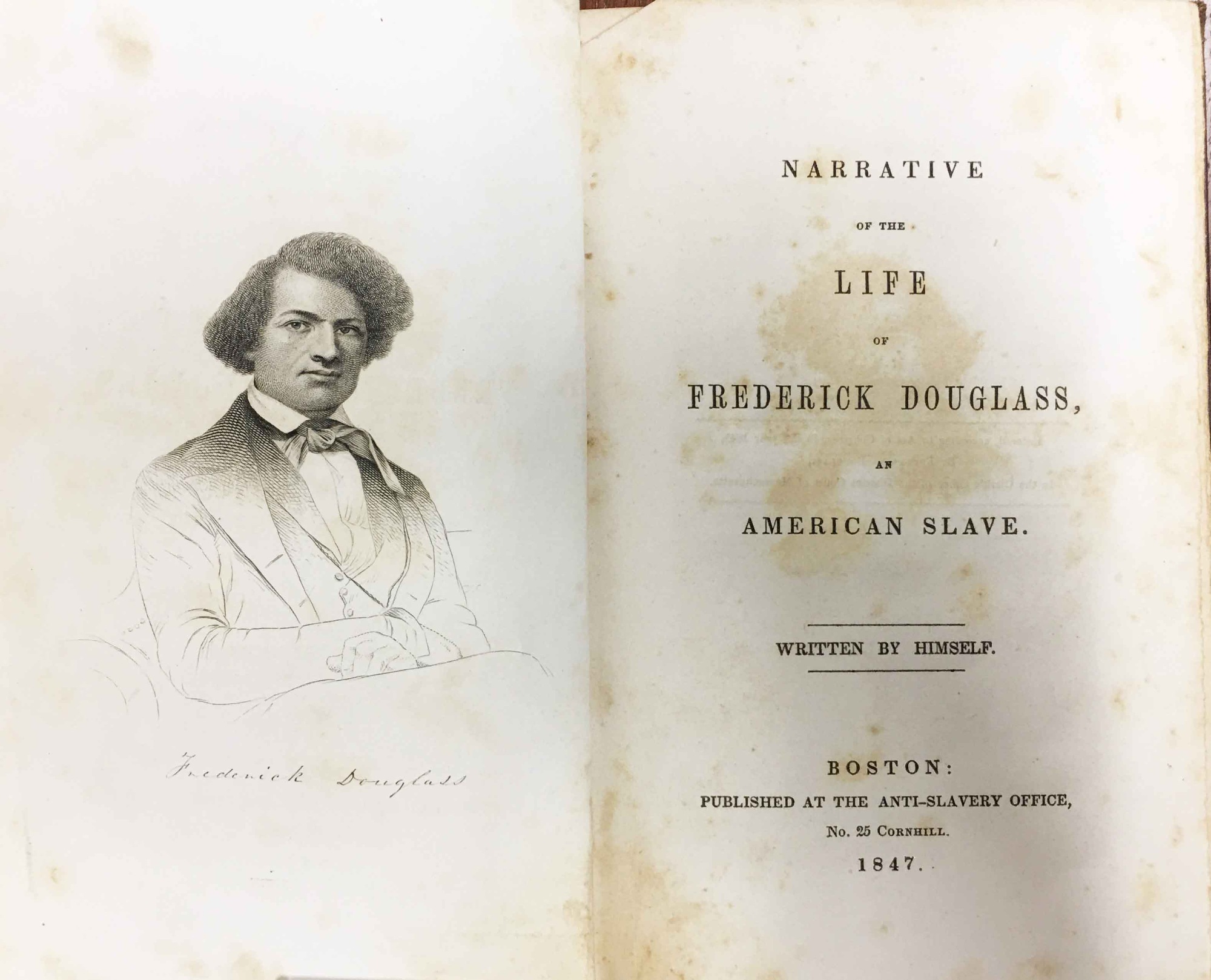

ফ্রেডরিক ডগলাস বিলোপবাদী হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদানের সাথে সাথে লেখালেখি চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮৪৫ সালের পহেলা মে নিজের জীবনী ‘ন্যারেটিভ অব দ্য লাইফ অব ফ্রেডরিক ডগলাস’ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন তিনি। যদিও পুরোপুরি প্রকাশ হতে সময় লেগেছিল ১৫ বছর। ১৮৬০ সাল অবধি বইটির প্রায় ৩০,০০০ কপি বিক্রি হয়েছিল। যা-ই হোক, এরই মধ্যে তার পিছু নেয় শ্বেতাঙ্গ দাস মালিকেরা। কারণ সাংবিধানিকভাবে তখনও দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এছাড়াও তার পূর্ববর্তী মনিব তার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নিতে সক্রিয় হন। এমতাবস্থায় ফ্রেডরিক ডগলাস বাধ্য হয়ে পাড়ি জমান লিভারপুলে। বোস্টন বন্দর থেকে জাহাজযোগে সরাসরি সেখানে পৌঁছান তিনি।

সেখান থেকে যাত্রা করেন আয়ারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। ২৭ বছর বয়সী ফ্রেডরিক ডগলাস ১৮৪৫ সালের ৩১ আগস্ট তারিখে রাজধানী ডাবলিনে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে তিনি জাতীয়তাবাদী নেতা ড্যানিয়েল ও’কোনেলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আইরিশ এই রাজনীতিবিদ ১৮২০ এর দশক থেকেই দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তী জীবনে ডগলাস তাকেই নিজের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তীতে লন্ডনে তিনি ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এটি ‘লন্ডন রিসেপশন স্পিচ’ নামেই ইতিহাসে স্মরণীয়। বক্তৃতাকালে ফ্রেডরিক ডগলাস বলেন,

কোনো জাতি তার স্বাধীনতা নিয়ে, মানবতা নিয়ে, খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে, ন্যায়বিচার এবং পবিত্র ভালোবাসা নিয়ে গর্ব করে, অথচ নিজেদের ভূমিতে ৩ মিলিয়ন মানুষকে আইন অনুযায়ী বিয়ের অধিকার প্রদানে অস্বীকার করে। এটা কি ভাবা যায়? আমি আপনাদেরকে নিজের অনেক অনেক অভিজ্ঞতা তুলে ধরার দরকার নেই। যারা দুটি ধারণা একসঙ্গে রাখতে চায়, তাদের অবশ্য এই জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

১৮৪৭ সালে দেশে ফেরেন ফ্রেডরিক ডগলাস। দেশে ফিরেই নিউজলেটার প্রকাশ শুরু করেন তিনি। দ্য নর্থ স্টার নামক পত্রিকায় তিনি নারী অধিকার নিয়ে লিখতে শুরু করেন। ১৮৫১ সালে এর নাম পরিবর্তন করে ‘ফ্রেডরিক ডগলাস পেপার’ নামকরণ করেন তিনি। গৃহযুদ্ধ শুরুর আগ অবধি এটি নিয়মিত প্রকাশিত হতো। ফ্রেডরিক ডগলাস একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত ‘সেনেকা ফলস কনভেনশনে’ যোগদান করেন। ১৮৪৮ সালে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে নারী অধিকার নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন ফ্রেডরিক ডগলাস। তিনি বলেন,

সরকার গঠনে নারীদের অংশগ্রহণ প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি শুধুমাত্র নারীর অবক্ষয় এবং বিরাট অন্যায়ের চিরস্থায়ী ক্ষতিই করে না। বরঞ্চ এটি বিশ্বব্যাপী মার্কিন সরকারের নৈতিক ও কৌশলী শক্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রেডরিক ডগলাস

তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতার শত বছর উদযাপন করেনি। সীমান্ত খোলা রেখে শত শত আফ্রিকান, ইউরোপিয়ান নাগরিককে প্রবেশাধিকার দিয়ে আবার তাদেরই দাস হিসেবে ব্যবহার করার যে লজ্জাজনক নজির সৃষ্টি হয়েছিল সেটি ১৮৬০ এর দশকেও থামাতে পারেননি দেশটির পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টগণ। আর এমন পরিস্থিতিতে দাসপ্রথাবিরোধী বক্তৃতা, আন্দোলন, অবরোধে সক্রিয় ছিলেন ফ্রেডরিক ডগলাস। এখানেই থেমে থাকেনি তার সংগ্রাম। সেসময় ভোটাধিকার নিয়েও কথা বলেছেন তিনি। বাদ দেননি নারী অধিকার এবং মানবাধিকারের বিষয়গুলো।

গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রেডরিক ডগলাস ৪৪ বছরের তাগড়া যুবক। মুক্তিকামী মানুষদের নিকট যুদ্ধ চলাকালে তিনি ছিলেন সবথেকে পরিচিত কৃষ্ণাঙ্গ নেতা। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ সেনাদের চিকিৎসা সেবা দিতে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ছুটে যেতেন। নিজের অর্থ খরচ করে চিকিৎসা সরঞ্জামাদি কিনে দিতেন। সেই সাথে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখতেন। তাকে বোঝাতেন কেন সাংবিধানিকভাবে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। সর্বোপরি আমেরিকান গৃহযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রেসিডেন্ট লিংকনকে সমর্থন দিতেন। ১৮৬৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে দাসপ্রথা বিলুপ্তি ঘোষণা করেন তিনি। মুক্ত সকল দাসেদের আমেরিকার নাগরিকত্ব দেয়ার পাশাপাশি সামরিক এবং বেসামরিক খাতে কাজের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

কিন্তু এতে খুশি হতে পারেননি ফ্রেডরিক ডগলাস। কারণ তাদেরকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও ভোটাধিকারের বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। এমনকি এই বিষয়টি গোপন করার অভিযোগ তোলেন প্রেসিডেন্ট লিংকনের বিরুদ্ধে। গৃহযুদ্ধের শুরুতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেও শুধুমাত্র এই একটি কারণে প্রেসিডেন্টকে সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকেন ফ্রেডরিক ডগলাস। তিনি বুঝতে পারেন ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। আর যেসকল রাজনীতিবিদ কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের ভোটাধিকারের বিষয়ে ভাবেন তাদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতেন তিনি।

১৮৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন খুন হওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন অ্যান্ড্রু জনসন। তার সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেও ভোটাধিকারের বিষয়ে কূলকিনারা করতে পারেননি ফ্রেডরিক ডগলাস। অতঃপর ১৮৬৮ সালের নির্বাচনে তিনি প্রাক্তন জেনারেল ইউলিসেস এস. গ্রান্টের হয়ে প্রচারণা চালান। গৃহযুদ্ধ শেষ হলেও দক্ষিণাঞ্চলের উগ্রবাদী শ্বেতাঙ্গরা বিদ্রোহ চালিয়ে আসছিল। আর তাদের দমন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জেনারেল গ্রান্ট। এছাড়াও দক্ষিণাঞ্চলীয় শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের উপর নৃশংস অত্যাচার করত। সবমিলিয়ে গ্রান্টের পক্ষে সমর্থন দেয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় ছিল না ডগলাসের নিকট। ১৮ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়ে প্রেসিডেন্ট গ্রান্ট ১৮৭১ সালে নাগরিক অধিকার আইন সংস্কার করেছিলেন যার মধ্য দিয়ে উগ্রবাদী শ্বেতাঙ্গদের বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল।

গৃহযুদ্ধ পরবর্তীকালে নিজের বক্তৃতা থামাননি তিনি। আমন্ত্রণ পেতেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। ১৮৭৬ সালে ওয়াশিংটন ডিসির লিংকন পার্কে অবস্থিত মুক্তি স্মারকে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ডগলাস। মূলত লিংকন পরিবারের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। ইতিহাসবিদদের মতে, মিসেস লিংকন বক্তৃতা শেষে প্রেসিডেন্ট লিংকনের হাঁটার লাঠিটি ডগলাসের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মূলত গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লিংকনের সঙ্গে থেকে কাজ করায় লিংকন পরিবারে বেশ সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হন ফ্রেডরিক ডগলাস।

এছাড়াও, প্রেসিডেন্ট গ্রান্ট ক্ষমতায় থাকাকালে ফ্রেডরিক ডগলাস বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে নিযুক্ত হন। যদিও গ্রান্টের সঙ্গে তার সখ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৭২ সালের নির্বাচনে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন ডগলাস। ইকুয়্যাল রাইটস পার্টির হয়ে মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি। মূলত ভিক্টোরিয়া উডহুলের রানিংমেট হিসেবে সেবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন ফ্রেডরিক ডগলাস। যদিও পুনরায় নির্বাচিত হন জেনারেল গ্রান্ট। তবে ১৮৮৯ সালে বেঞ্জামিন হ্যারিসন ক্ষমতায় এলে আবারও প্রশাসনিক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ফ্রেডরিক ডগলাস।

১৮৯০ সালে তিনি ডমিনিকান রিপাবলিকে মার্কিন অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। যদিও মার্কিন সরকারের নীতি তার পছন্দ না হওয়ায় ২ বছরের মাথায় নিজেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। মূলত সেসময় দেশে এবং বিদেশে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল তুঙ্গে। যদিও এর আগে ১৮৮৯ সালে ৪ মাস যাবত হাইতিতে মার্কিন কনসাল জেনারেল হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। এত এত দাপ্তরিক কাজের মধ্যেও নাগরিক অধিকার নিয়ে কথা বলতে বিন্দুমাত্র পিছপা হননি ফ্রেডরিক ডগলাস। আর এই কারণে নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারেননি তিনি। বরঞ্চ যখন যে সিদ্ধান্তকে অন্যায় মনে হয়েছিল সেখান থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিতেন।

ব্যক্তিগত জীবন

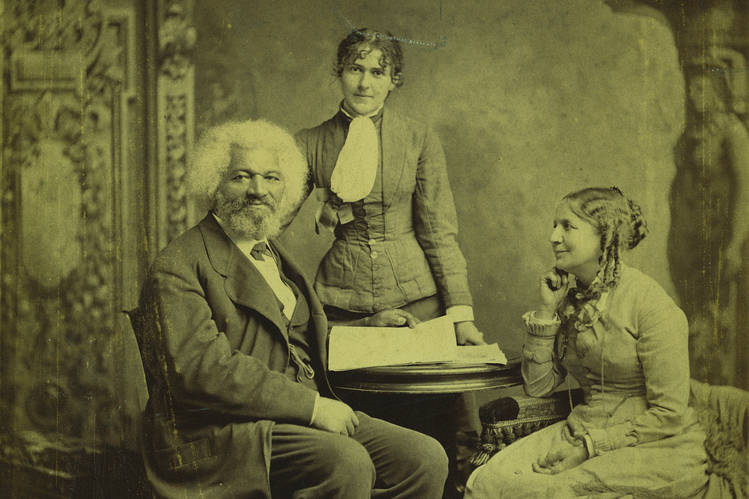

নিউ ইয়র্কে বসবাস শুরু করেই বাল্টিমোরে থাকাকালীন পরিচিত নারী আনা মারেকে সংবাদ পাঠান তিনি। মূলত বাল্টিমোরে কাজ করার সময় দুজনের পরিচয় ঘটে। কৃষ্ণাঙ্গ, মুক্ত দাসী আনা মারে তার ডাকে সাড়া দিয়ে নিউ ইয়র্কে পাড়ি জমান। অতঃপর ১৮৩৮ সালে দুজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর আনা মারে থেকে আনা ডগলাস নামেই বেশি পরিচিতি পান ডগলাসের স্ত্রী। এছাড়াও বয়সে ডগলাসের থেকেও ৫ বছরের বড় ছিলেন তিনি। ডগলাস দম্পতির ঘরে ৫ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এর মধ্যে অ্যানি ডগলাস মাত্র ১০ বছর বয়সেই মৃত্যুবরণ করেন। একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে আনা মারে সবসময় ফ্রেডরিকের পাশে ছিলেন। আন্দোলন, সংগ্রামে স্বামীকে সমর্থন দিতেন। নিজের জীবনীতে আনা মারেকে সবচেয়ে অনুগত নারী হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন ফ্রেডরিক ডগলাস।

১৮৮২ সালের ৪ আগস্ট ৬৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন আনা ডগলাস। তার মৃত্যুর পর বেশ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন ফ্রেডরিক ডগলাস। যদিও ১৮৮৪ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। সেসময় তার দ্বিতীয় স্ত্রী হ্যালেন পিটসের বয়স ছিল ৪৬। পেশায় শিক্ষিকা হলেও হ্যালেন ছিলেন পারিবারিকভাবে বিলোপবাদী এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় সদস্য। ১৮৯৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে মৃত্যুবরণ করেন ফ্রেডরিক ডগলাস। সেদিন ওয়াশিংটন ডি.সিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় নারী কাউন্সিলের অধিবেশন থেকে ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। আর মৃত্যুদিনেও কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত ছিলেন প্রখ্যাত এই আমেরিকান। নিউ ইয়র্কের রচেস্টারে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রী হ্যালেন ‘ফ্রেডরিক ডগলাস মেমোরিয়াল অ্যান্ড হিস্টোরিক অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা করেন।

.jpg?w=600)