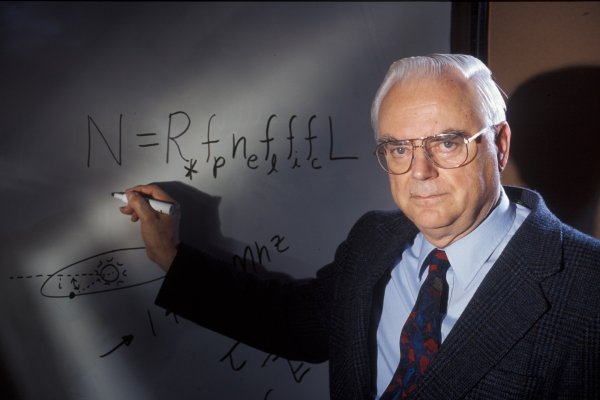

‘কন্ট্রিবিউশন টু দ্য নলেজ অব সায়ানোসেটিক এসিড অ্যান্ড ম্যালোনিক এসিড’ শিরোনামে নিজের চমৎকার ডক্টোরাল গবেষণা প্রবন্ধটি ১৮৭৪ সালের শেষভাগে এসে প্রকাশ করেন জ্যাকব ভ্যান্ট হফ। তবে এই গবেষণা প্রকাশের সপ্তাহখানেক আগে তিনি প্রকাশ করেন বহুল আলোচিত রসায়ন বিষয়ক ১২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা ‘দ্য কেমিস্ট্রি ইন স্পেস’। এই পুস্তিকায় তিনি কার্বনের চতুস্তলকীয় গঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। তার বর্ণনা অনুযায়ী, অণুগুলো প্রকৃতপক্ষেই ত্রিমাত্রিক গঠনের এবং একাধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। অথচ তখনো পর্যন্ত পরমাণুর ধারণাই পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারেনি! ২২ বছর বয়সী তরুণের এরকম প্রস্তাবনায় তখন সারা দেননি সময়ের অনেক নামীদামী বিজ্ঞানীই, যাদের জানা ছিল না যে এই তরুণই হতে চলেছেন ইতিহাসের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার জয়ী ইতিহাসের প্রথম রসায়নবিদ।

তবে ‘কেমিস্ট্রি ইন স্পেস’ বা স্টেরিওকেমিস্ট্রির ধারণা ভ্যান্ট হফ প্রথম দেননি। লুই পাস্তুর সহ অনেক বিজ্ঞানী এটি নিয়ে তার পূর্বেই আলোচনা করেছেন। কিন্তু জ্যাকবের পুস্তিকাটি ছিল বেশ সাবলীল যুক্তিতর্ক ও ডায়াগ্রাম সমৃদ্ধ যেখানে সঠিকভাবেই দাবি করা হয়েছে যে কার্বন একই সময়ে অপ্রতিসম ৪টি গ্রুপের সাথে যুক্ত হতে সক্ষম। এ ব্যাপারটার সাথে সামঞ্জস্যতা দেখাতে তিনি ইথিলিনের একটি প্ল্যানার গঠনও দেখান এবং এর আইসোমারিজম ব্যাখ্যা করেন। সমকালীন রসায়নবিদ উইসলিসেনাস ছিলেন ভ্যান্ট হফের এই পুস্তিকার প্রথম সারির একজন সমালোচক। কিন্তু হফের উপস্থাপিত যুক্তি ও প্রমাণ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে শীঘ্রই তিনি তার মত পরিবর্তন করেন। আইনস্টাইনের ব্রাউনীয় গতির উপর গবেষণা প্রকাশ হলে তো হফের গবেষণা ফলপ্রসু হবার পথে আরো একধাপ এগিয়ে যায়। তখন উইলিসেনাস একবার তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, “এতটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি, (জ্যাকবের) এ কাজ নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের নতুন যুগের সূচনা করলো!”

ভ্যান্ট হফের গবেষণা প্রকাশিত হবার পর থেকেই বিস্তার লাভ করে চলেছে স্টেরিওকেমিস্ট্রির জগত। রসায়ন আর জৈব রসায়নের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ফার্মাসিউটিক্যালস সহ বিজ্ঞানের অনেক শাখাতেই দিনকে দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে স্টেরিওকেমিস্ট্রি। অথচ তিনি তার নোবেল পুরস্কার এই গবেষণার জন্য জেতেননি! যুগান্তকারী হওয়া স্বত্বেও তার স্টেরিওকেমিস্ট্রি হেরে যায় ভৌত রসায়নে তারই কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কারের কাছে। যেসব আবিষ্কারের জন্য তাকে আধুনিক ভৌত রসায়নের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

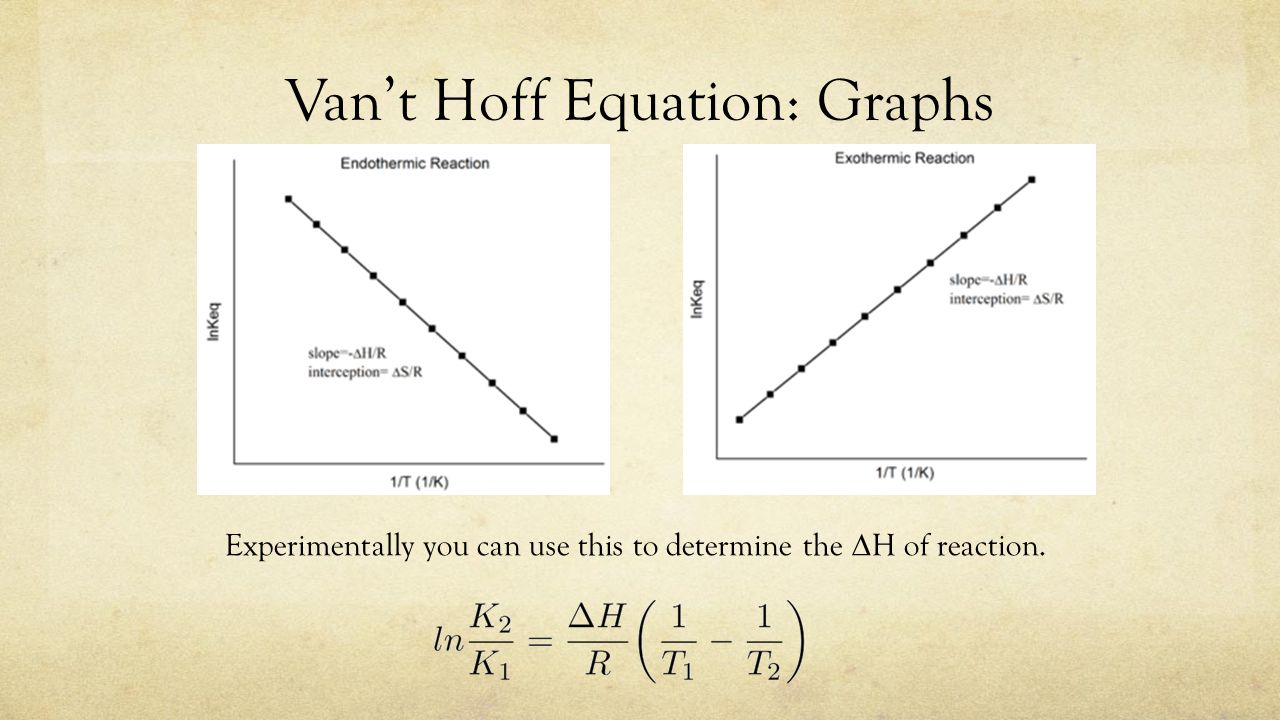

৮০’র দশকে ভ্যান্ট হফের আকর্ষণ আণবিক গঠন থেকে বিচ্যুত হয়ে আণবিক পরিবর্তন, সাম্যাবস্থা, কাইনেটিক্স আর তাপগতিবিদ্যার দিকে চলে যায়। বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার উপর তাপের প্রভাব নিয়ে মূলত তিনিই প্রথম কাজ করেছিলেন। পরবর্তীতে লা শাতেলিয়ে এর প্রায়োগিক দিক ব্যাখ্যা করেন। ‘ভ্যান্ট হফ’ সমীকরণের মাধ্যমে সাম্যাবস্থার ধ্রুবক আর বিক্রিয়ায় তাপের প্রভাবের সম্পর্ক স্থাপন করে রসায়নে বহুল পরিচিত আরহেনিয়াসের সমীকরণের ভিত্তিপ্রস্তর তিনি স্থাপন করেন। তার করা গবেষণার পরবর্তী ধাপই বলা চলে আরহেনিয়াসের সমীকরণকে। তাছাড়া বিক্রিয়ার গতি সংক্রান্ত গবেষণায় তিনি কাজ করেছেন অসওয়াল্ডের সাথেও।

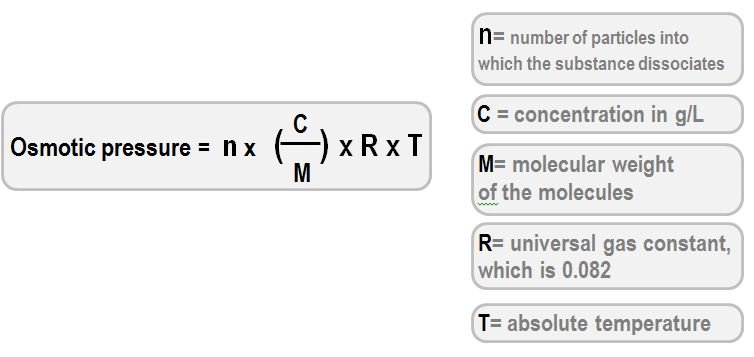

স্টেরিওকেমিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করার সময়েই ভ্যান্ট হফ অভিস্রবণ নিয়ে কাজ করবার অনুপ্রেরণা লাভ করেন উদ্ভিদবিদ ফেফারের কাজ থেকে। ফেফার কোনো দ্রবণের তাপমাত্রা ও ঘনত্বের উপর এর অসমোটিক চাপের নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যার সাথে কোনোভাবে গ্যাসের সূত্রের মিল খুঁজে তিনি আর শুরু করেন নতুন আরেক গবেষণা। দ্রুতই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, তাপগতিবিদ্যার যেসব সূত্র গ্যাসের জন্য প্রযোজ্য, সেগুলো সমানভাবে লঘু দ্রবণের জন্যও প্রযোজ্য। পাশাপাশি অভিস্রবণিক চাপ পরিমাপের জন্য একটি সমীকরণও তৈরি করেন তিনি। এবারো তার করা কাজ কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে ‘তড়িৎবিশ্লেষ্য পৃথকীকরণ’ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন আরহেনিয়াস। আরো একটি সফল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাতা হয়েই রইলেন জ্যাকব ভ্যান্ট হফ।

স্টেরিওকেমিস্ট্রি, তড়িৎবিশ্লেষ্য, কাইনেটিক্স আর অসমোসিস, এতগুলো বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ সব গবেষণা আর আবিষ্কার করতে ভ্যান্ট হফ সময় নিয়েছিলেন মাত্র ৫ বছর। এতে প্রমাণ মেলে তিনি কতটা প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তিনি মূলত একজন তাত্ত্বিক রসায়নবিদ ছিলেন যার একাডেমিক পড়াশোনাও ছিল একই বিষয়ে। অথচ গবেষণা আর পরীক্ষা নিরীক্ষাতেও কী বিস্ময়করভাবেই না সফল হলেন। তার অসামান্য মেধার পরিচয় তার পর্যবেক্ষণ ও যেকোনো সমস্যার মূল বুঝতে পারার মাঝেই পাওয়া যায়। তার গবেষণাগুলো কোনোটিই মৌলিক ছিল না। তথাপি, পূর্বসূরীদের সাফল্যের পরিমাণ ছিল সামান্যই। সেখানে পূর্বসূরীদের কাজে নিজের মেধার প্রয়োগ করে রীতিমতো বিপ্লবই ঘটিয়েছেন ভ্যান্ট হফ। উদাহরণস্বরূপ, তার নোবেলজয়ী অভিস্রবণের গবেষণার কথাই বলা যাক। এ বিষয়ে উইলিয়াম ফেফার অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন ঠিক, কিন্তু এর মাঝে অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এখানেই সফল হন ভ্যান্ট হফ। পরীক্ষা তার খুব একটা করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ফেফারের পরীক্ষারই তাত্ত্বিক নির্যাস তিনি খুঁজে বের করতে সক্ষম হন।

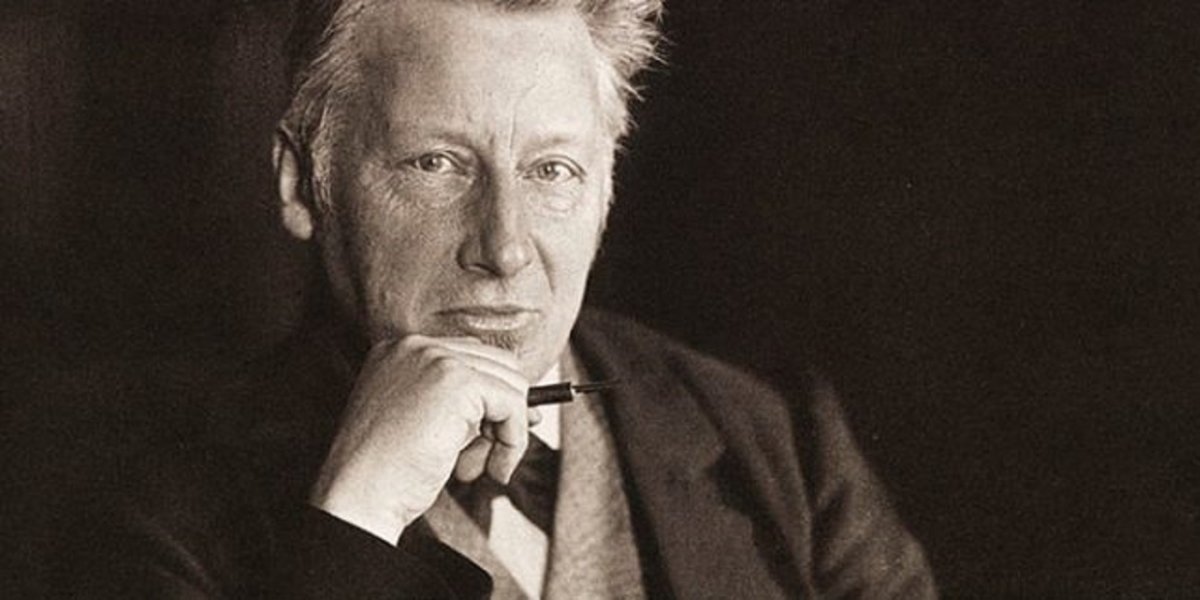

জ্যাকব হেনরিকাস ভ্যান্ট হফ তার পুরো নাম। রসায়নের আকাশে দীপ্তিময় এই নক্ষত্রের উদয় ১৯৫২ সালের ৩০ আগস্ট নেদারল্যান্ডের রোটারডামে। তার বাবা জ্যাকব হেনরিকাস এবং মা আলিডা কোলফ, উভয়েই ছেলের জন্মের সাথে সাথেই তার ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবে ডাক্তারি নির্ধারণ করেন। কারণ একটাই, এ পেশায় অর্থ উপার্জন যথেষ্টই বেশি। ছেলেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে জ্যাকব সিনিয়র (পেশায় ডাক্তার) প্রায়ই শিশু ভ্যান্ট হফকে তার চেম্বারে নিয়ে বসিয়ে রাখতেন। কিন্তু রসায়নের ভাগ্য ভালো যে জ্যাকব সিনিয়রের পরিকল্পনা উল্টো কাজ করেছিল। বাবার চেম্বারে গিয়ে ডাক্তারির প্রতি আগ্রহী হবার বদলে ভ্যান্ট হব আকর্ষণ খুঁজে পান ঔষুধের রাসায়নিক উৎপাদন, মিশ্রণ ইত্যাদিতে। মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। মাঝে কিছুকাল পলিটেকনিক পড়ার ঝোঁক সৃষ্টি হওয়ায় ভর্তি হয়েছিলেন ডেলফট পলিটেকনিক স্কুলে। পরে লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরখানেক রসায়ন ও গণিত অধ্যয়ন করেন।

দেশের সীমানার মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ জ্ঞানটুকু আহরণ করতে পারবেন না এটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আরো আগেই। কিন্তু তার রসায়ন পড়ার প্রতি নাখোশ ছিলেন তার বাবা-মা উভয়েই। তাই দেশের বাইরে যাবার মতো অর্থ তারা দিতে রাজি হননি। কিন্তু ভ্যান্ট হফ দমে যাননি। পরিবারের অসহযোগীতার মাঝে নিজের পড়ালেখার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ৬ মাস চাকরি করে জোগাড় করে তবেই বিদেশে পাড়ি জমান তিনি। জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রসায়নে উচ্চশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এখানেই ডক্টোরাল রিসার্চ করার পাশাপাশি নিজের স্বতন্ত্র গবেষণা চালিয়ে কার্বনের চতুস্তলকীয় গঠন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করেন। কার্বনের সাথে যুক্ত হওয়া চারটি গ্রুপ চতুস্তলকের চার কোণে যুক্ত হয় কি না সেটি নিয়ে গবেষণা করতে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে যান।

উটরেচট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট সম্পন্ন করে সেখানেই রসায়নের প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন ভ্যান্ট হফ। তবে এক বছরের মাথায় আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন, ভূতত্ত্ব আর খনিজবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন, যেখানে পরবর্তী ১৮ বছর অধ্যাপনা করেছেন। এখানে অধ্যাপনা করার সময় ১৯৭৮ সালে নিজের ডক্টরাল শিক্ষার্থী জোয়ান্না ফ্রান্সিনা মিসকে বিয়ে করেন ভ্যান্ট হফ। ৮০’র দশকটা ছিল তার বৈজ্ঞানিক জীবনের সবচেয়ে উর্বর সময়। এ সময়েই তিনি তার শ্রেষ্ঠ কাজগুলো করেন এবং খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ শুরু করেন।

১৯ শতকের শেষভাগে বিজ্ঞান বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের সাথে ভ্যান্ট হফের নাম উচ্চারিত হওয়া শুরু করে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অনারারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দেয়। তাছাড়া তাকে ‘রয়্যাল প্রুসিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স’ এর সম্মানজনক সদস্যপদও প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এই সদস্যপদ সেসময় সবচেয়ে মেধাবী বিজ্ঞানীরাই পেতেন। উভয় প্রস্তাবই তিনি খুশি মনে গ্রহণ করেন। তবে আমস্টারডাম তিনি ছেড়ে দেননি। বার্লিনে কেবল সপ্তাহে একদিন ঘন্টা দুয়েক বক্তৃতা দিতেন শিক্ষার্থীদের সামনে। আর এই বক্তৃতা তিনি দিয়ে গিয়েছেন মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত।

ভ্যান্ট হফের আরেকটি বিশেষ গুণের কথা তো বলাই হলো না। তিনি একজন চমৎকার লেখকও ছিলেন, যিনি কি না কৈশোর থেকে কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন। লেখালেখির প্রতি তার আগ্রহ এত বেশি ছিল যে তিনি তার প্রতিটি গবেষণা প্রবন্ধকে সহজ ভাষায় লিখে বই আকারে প্রকাশ করতে ভালোবাসতেন। ‘ভিউ অ্যাবাউট অর্গানিক কেমিস্ট্রি’, ‘স্টাডিজ ইন ডাইনামিক কেমিস্ট্রি’, ‘কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম’, ‘কেমিস্ট্রি ইন স্পেস’ সহ ১০ এর অধিক বই ও গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন তিনি, যেগুলো সেসময় নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এরকম সাফল্যমণ্ডিত বৈজ্ঞানিক এবং লেখালেখির ক্যারিয়ার তাকে এনে দিয়েছে অগণিত পুরস্কার আর সম্মাননা। নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স আর ব্রিটিশ রয়্যাল একাডেমির সদস্যপদ, হার্ভার্ড, ইয়েল, ভিক্টোরিয়া ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক ডক্টোরেট ডিগ্রি, ফ্রান্সের লিজিয়ন ডি অনার, ব্রিটিশ ডেভি মেডাল আর আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি মেডাল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আর রসায়নে ইতিহাসের প্রথম নোবেল পুরস্কার তো আছেই।

ভ্যান্ট হফের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু তার পরিবার পরিজন তো বটেই, বিজ্ঞান বিশ্বের জন্যই ছিল বড় ধাক্কা। হঠাৎ নিউমোনিয়ায় অসুস্থ হফকে হাসপাতালে ভর্তি করালে সকলে ভেবেছিল দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি। কিন্তু দেখা গেল তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত এবং তা দীর্ঘদিনের পুরনো। ১৯১১ সালের মার্চের ১ তারিখ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগের দিনও তিনি ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজ করেছেন। বিজ্ঞানকে তার দেয়ার ছিল আরো অনেক কিছুই।