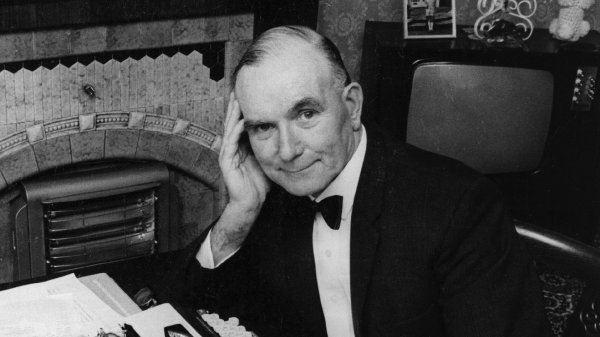

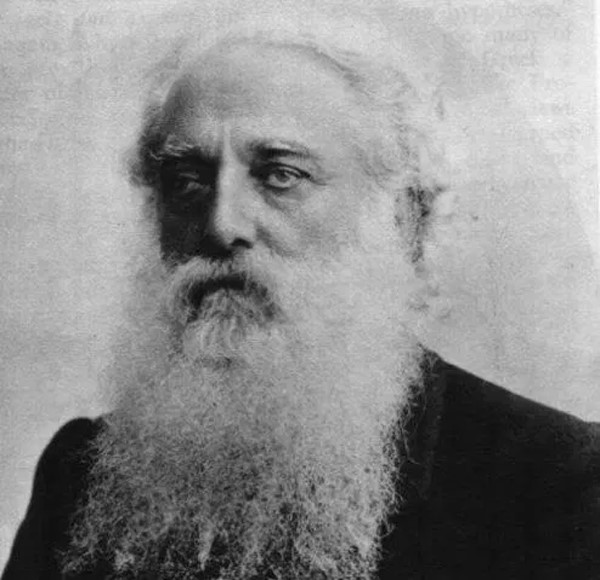

পৃথিবীর প্রাচীনতম বই ও পান্ডুলিপির এক দুর্লভ সংগ্রহ রয়েছে চেন্নাইয়ের আদ্যার নদীর তীরে অবস্থিত ১০৩ বছরের পুরনো আদ্যার গ্রন্থাগারে। এই অসমান্য গ্রন্থাগারের স্রষ্টা এক বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি হেনরি স্টিল ওলকট। ১৮৩২ সালের ২ আগস্ট আমেরিকার নিউ জার্সি প্রদেশের অন্তর্গত এক রক্ষণশীল পরিবারে ওলকট জন্মগ্রহণ করেন। হেনরি ওলকটের প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এটি জানা যায় যে, তিনি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, কৃষিবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছিলেন।

কৃষিতে বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রবর্তক

মাত্র তেইশ বছর বয়সে ওলকট কৃষিতে বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রবর্তন করেন। এ সময় গ্রিক সরকার এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে কৃষি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং নেয়ার্কের কাছে কৃষির এই নতুন মডেল নিয়ে কাজ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু ওলকট সেই পদ না নিয়ে নিউ ইয়র্কের ভার্নন মাউন্টের কাছে ‘ওয়েস্টচেস্টার ফার্ম স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা কৃষিশিক্ষার বর্তমান পদ্ধতির ধারক ও বাহক হিসেবে বিবেচিত।

ওলকট তার প্রথম রচিত বই ‘সোর্ঘো এবং ইম্পি’, চীনা ও আফ্রিকান আখ চাষ নিয়ে লেখেন, যার সাতটি সংস্করণ বের হয়। এই বইয়ের ব্যাপক কাটতি তাকে ওয়াশিংটনের কৃষি ব্যুরোর ডিরেক্টর পদে যোগ দেয়ার জন্য ব্যুরো থেকে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া দুটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ওলকটকে তাদের পরিচালনা পর্ষদে যোগ দেয়ার জন্য প্রস্তাব করলে তিনি সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন।

সাংবাদিক হিসেবে ওলকটের কর্মজীবন

ওলকট মূলত স্বাধীনভাবে কাজ করতেই উৎসাহবোধ করতেন। কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে বাঁধাধরা কর্মজীবন তার পছন্দ ছিল না। সারা ইউরোপ ও আমেরিকায় কৃষি সম্পর্কে তার নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৫৮ সালে ওলকট প্রথম ইউরোপ সফরে যান। তিনি সেখানে কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে খুব আগ্রহী ছিলেন। এ সময় তার একটি গবেষণা প্রতিবেদন অ্যাপলটনের আমেরিকান সাইক্লোপিডিয়া প্রকাশিত হয়। এ সময় কৃষি বিশেষজ্ঞ হিসেবে মার্ক লেন এক্সপ্রেস (লন্ডন) এ কাজ করার জন্য ওলকট চুক্তিবদ্ধ হন। এছাড়া কৃষি সম্পাদক হিসেবে বিখ্যাত নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনের পাতায় তার জ্ঞানগর্ভ লেখা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে তিনি কৃষি সম্পর্কিত আরো দুটি বই লেখেন। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত তিনি তার সাংবাদিকতা পেশা চালিয়ে যান।

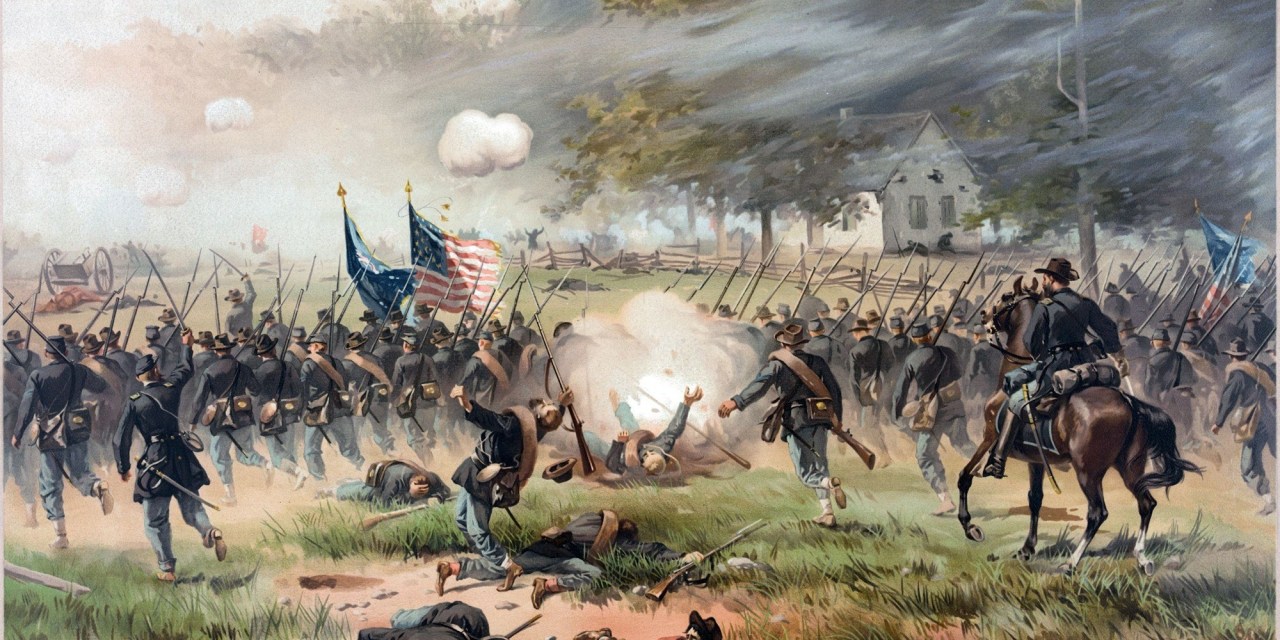

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় ওলকটের উত্তরাঞ্চল সেনাবাহিনীতে যোগদান

১৮৬১ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ওলকট উত্তরাঞ্চলের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে বিভিন্ন সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন। বেশ কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরকম এক সম্মুখযুদ্ধে তিনি গুরুতর আহত হন। সুস্থ হওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্রে আবার ফিরে আসেন।

পরবর্তীকালে নিউ ইয়র্কের যুদ্ধ বিভাগের বিশেষ কমিশনার হিসেবে তাকে নিযুক্ত করা হয়। যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য তাকে কর্নেল পদে উন্নীত করা হয় এবং ওয়াশিংটন ডিসির নৌ দপ্তরে বদলি করা হয়। ১৮৬৫ সালে আব্রাহাম লিঙ্কনের হত্যার পর এই হত্যার তদন্তের সহায়তাকারী হিসেবেও ওলকট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৬৮ সালে তিনি বীমা, রাজস্ব এবং জালিয়াতিমূলক অপরাধ দমনে বিশেষজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করেন।

থিওসোফিক্যাল সোসাইটির প্রথম নিবাচিত প্রেসিডেন্ট

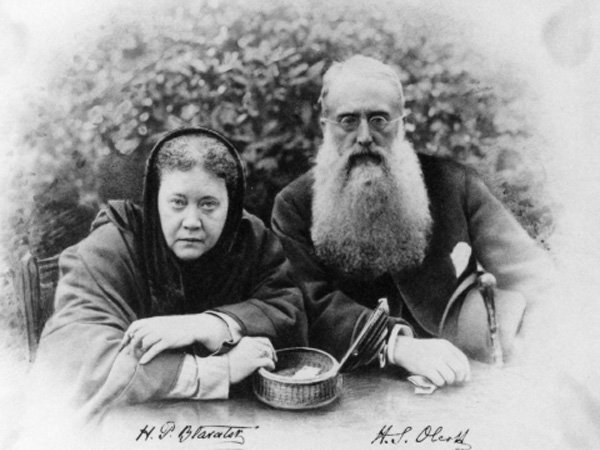

১৮৫০ এর শুরুর দিকেই ওলকট আধ্যাত্মিকতাবাদ ও ধর্মীয় দশনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। স্পিরিচ্যুয়াল টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ‘আমহার্স্ট’ ছদ্মনামে তার কয়েকটি আধ্যাত্মিকতাবাদ সম্পর্কিত চিঠি প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ সালের দিকে ওলকটের সাথে হেলেনা ব্লাভ্যাস্কি নামে এক নারীর পরিচয় ঘটে। আধ্যাত্মিকবাদ ও দর্শন বিষয়ে এ মহিয়সী নারীর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। ১৮৭৫ সালে হেলেনা ব্লাভ্যাস্কির সাথে যুক্ত হয়ে ওলকট গড়ে তোলেন থিওসোফিক্যাল সোসাইটি। ওলকট এ সোসাইটির প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

ওলকটের ভারতে আগমন

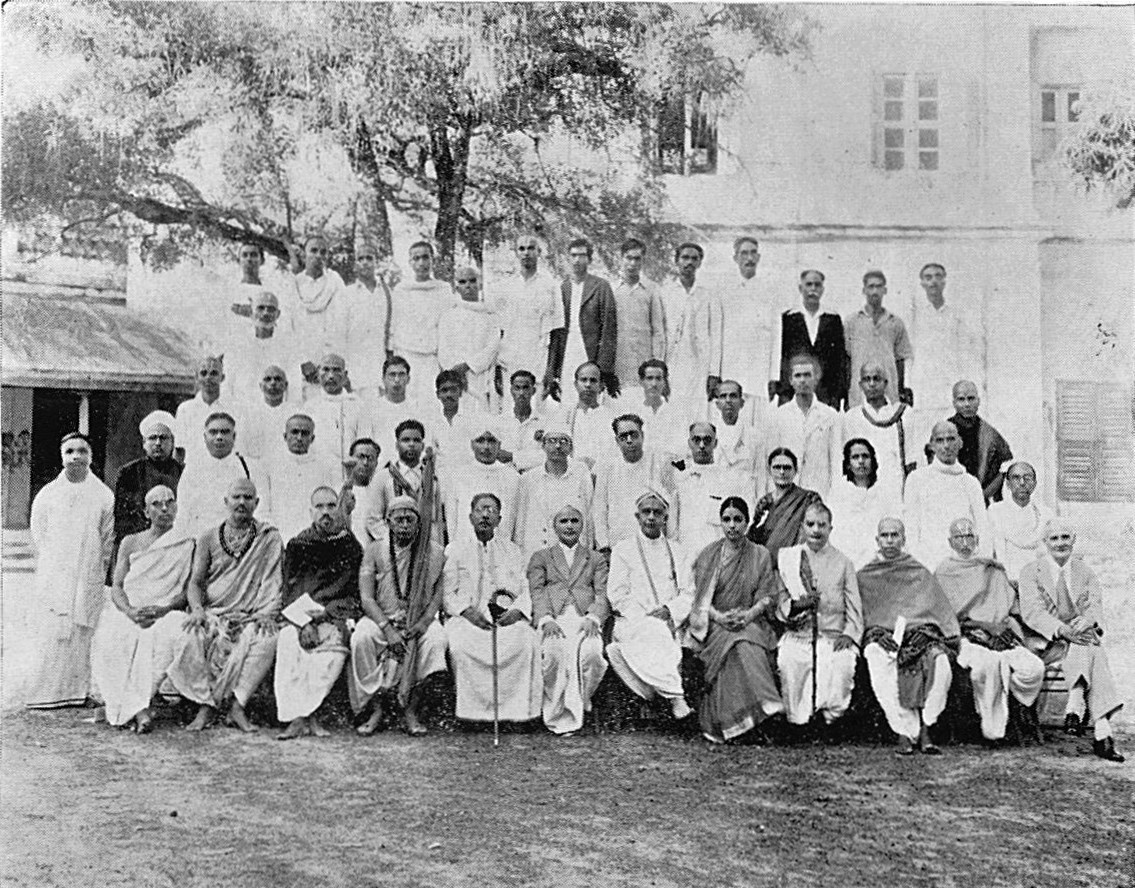

১৮৭৮ সালে ওলকট ভারতে আসেন। এখানে তিনি ভারতীয় পণ্যের একটি প্রদর্শনী দেখে খুব অনুপ্রাণিত হন। ভারতের থিওসোফিক্যাল সোসাইটির প্রথম সম্মেলনে, স্বদেশী আন্দোলনের কথা প্রথম ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে এক কনভেনশনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন করা হয়। ওলকট ভারতে থিওসোফিক্যাল সোসাইটির কাজ শুরুর উদ্যোগ নেন। কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ থিওসোফিক্যাল সোসাইটির এই কার্যক্রমকে সন্দেহের চোখে দেখতো। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ওলকটের কাছে পাঠানো বিভিন্ন চিঠি নজরদারি করা হতো।

এক বছর পর ওলকট সবকিছু থেকে ছুটি নিয়ে ভারত দর্শনে বের হন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এর ফলে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদে তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ সময় বৌদ্ধধর্মের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি তিনি হাতে পান। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম, দর্শন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে উদ্যোগী হন। প্রাচ্যের প্রাচীন শহরগুলো আবার নতুন করে আবিষ্কার করতে শুরু করেন। সংগ্রহ করতে থাকেন এসব অঞ্চলের প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রিত বই এবং অন্যান্য প্রকাশনা।

আদ্যার লাইব্রেরির জন্ম

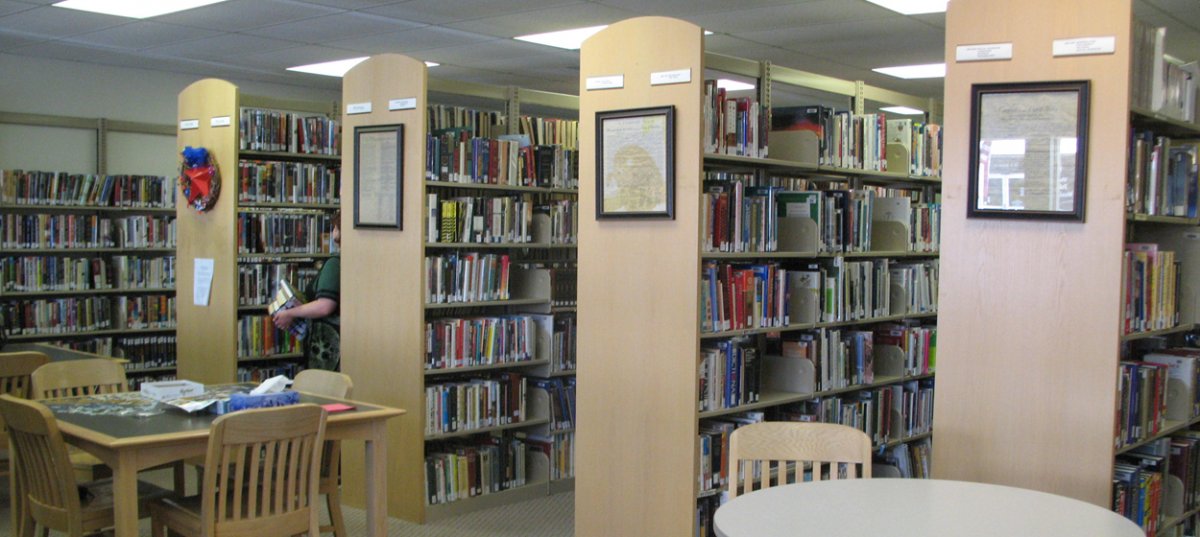

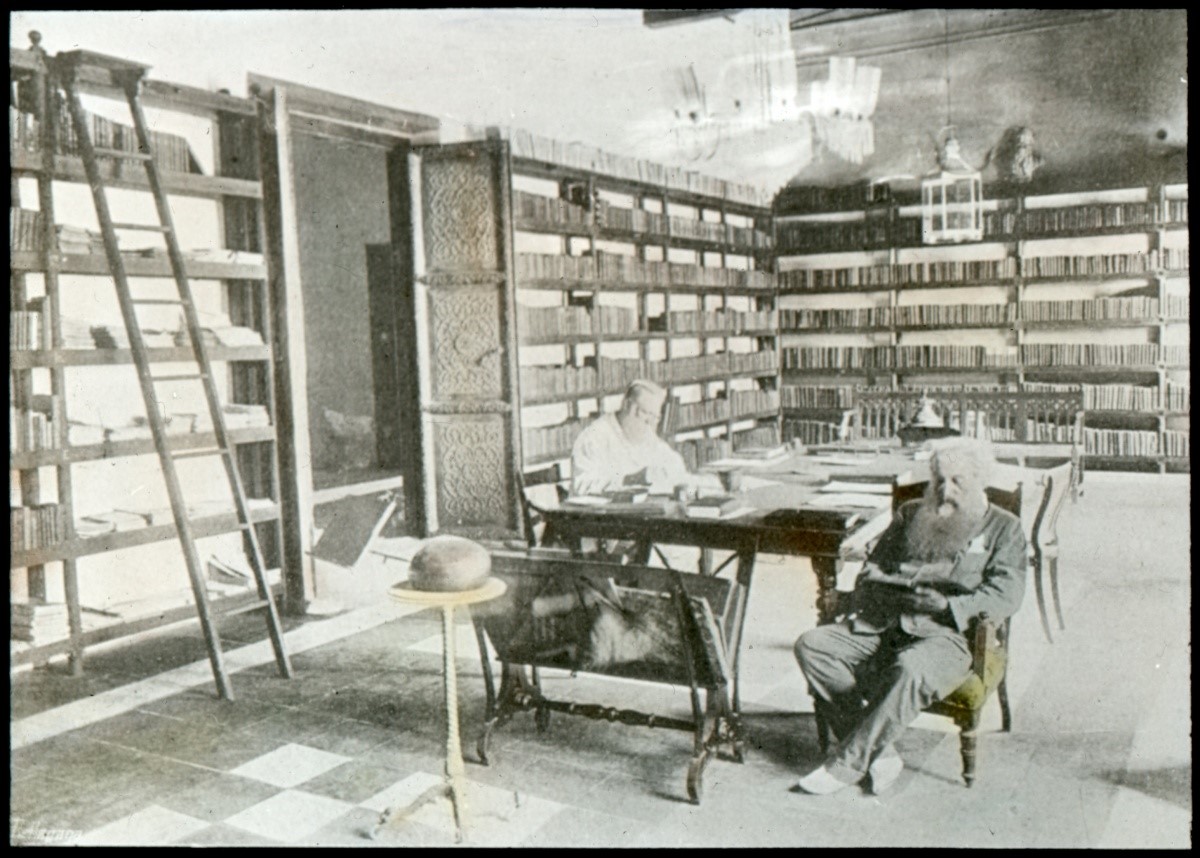

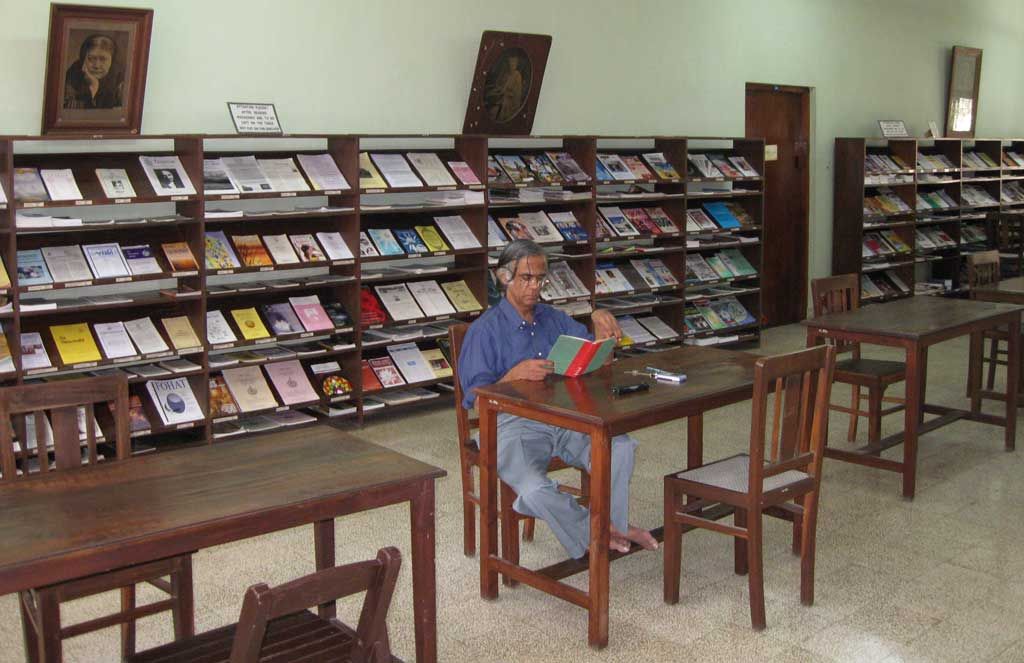

কৃষিবিদ্যা থেকে গোয়েন্দাগিরি- এই বিচিত্র বহুমুখী কর্মজীবনের শেষে দক্ষিণ ভারতের আদ্যার শহরে ১৮৮৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা করেন আদ্যার গ্রন্থাগার। ক্রমে প্রাচ্যের পুঁথি ও পান্ডুলিপির অমূল্য সংগ্রহশালা হিসেবে বিখ্যাত হয় এই গ্রন্থাগার।

ওলকট কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তোলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. পূর্ব ও পশ্চিমা দর্শন ও ধর্মের তুলনামূলক গবেষণা করা।

২. প্রাচ্যের সাহিত্যগুলোকে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করা।

৩. অভিজ্ঞ পন্ডিতদের কাজগুলো জনসম্মুখে তুলে ধরা।

৪. এশিয়ার তরুণদের মধ্যে উচ্চতর নৈতিক জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

৫. পূর্ব ও পশ্চিমের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত মজবুত করা।

ওলকট ও তার সহযোগীরা ২৪টি ভাষার অনেক বিরল পান্ডুলিপি দিয়ে লাইব্রেরিটি গড়ে তোলেন। কঠোর পরিশ্রম এবং বিপুল ধৈর্যে তিনি চীন থেকে সংগ্রহ করেন চীনা সাহিত্যের এক অমূল্য বিশ্বকোষ। এনেছিলেন ‘ত্রিপিটক’ এর চীনা সংস্করণ। তিব্বত থেকে পেয়েছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের তিব্বতি অনুবাদ। ১৪৯০ সালে ভেনিসে মুদ্রিত জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভূগোলের একটি গ্রন্থও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। তার গ্রন্থাগারের বিচিত্র মূল্যবান গ্রন্থটি তিনি পান মায়ানমারে। ‘কস্ম ভাকা’ নামে এই সুপ্রাচীন গ্রন্থটি আসলে বৌদ্ধধর্মের কিছু অনুশাসনের বর্মিজ সঙ্কলন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ গ্রন্থটি একের পর এক তেঁতুলবিচি সাজিয়ে লেখা।

ভাবলে অবাক লাগে, কত অধ্যাবসায়, শ্রম এবং শিল্পবোধ এই অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ রচনায় ক্রিয়াশীল ছিল। ১৮৯৬ সালের ২৭ অক্টোবর ওলকট ব্যাঙ্কক থেকে একটি ৩৯ খন্ডের সিয়ামিজ ভাষার ত্রিপিটক পান। সিয়ামের রাজা তার রাজত্বের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গ্রন্থটি পন্ডিতদের দিয়ে লিখিয়েছিলেন। ওলকটের সংগ্রহশালায় রাজা এই গ্রন্থটি দান করেন। সিংহলি এবং জাপানি ভাষার ত্রিপিটকের পর এই ত্রিপিটক গ্রন্থাগারের সংগ্রহে যোগ করলো এক নতুনতর মাত্রা।

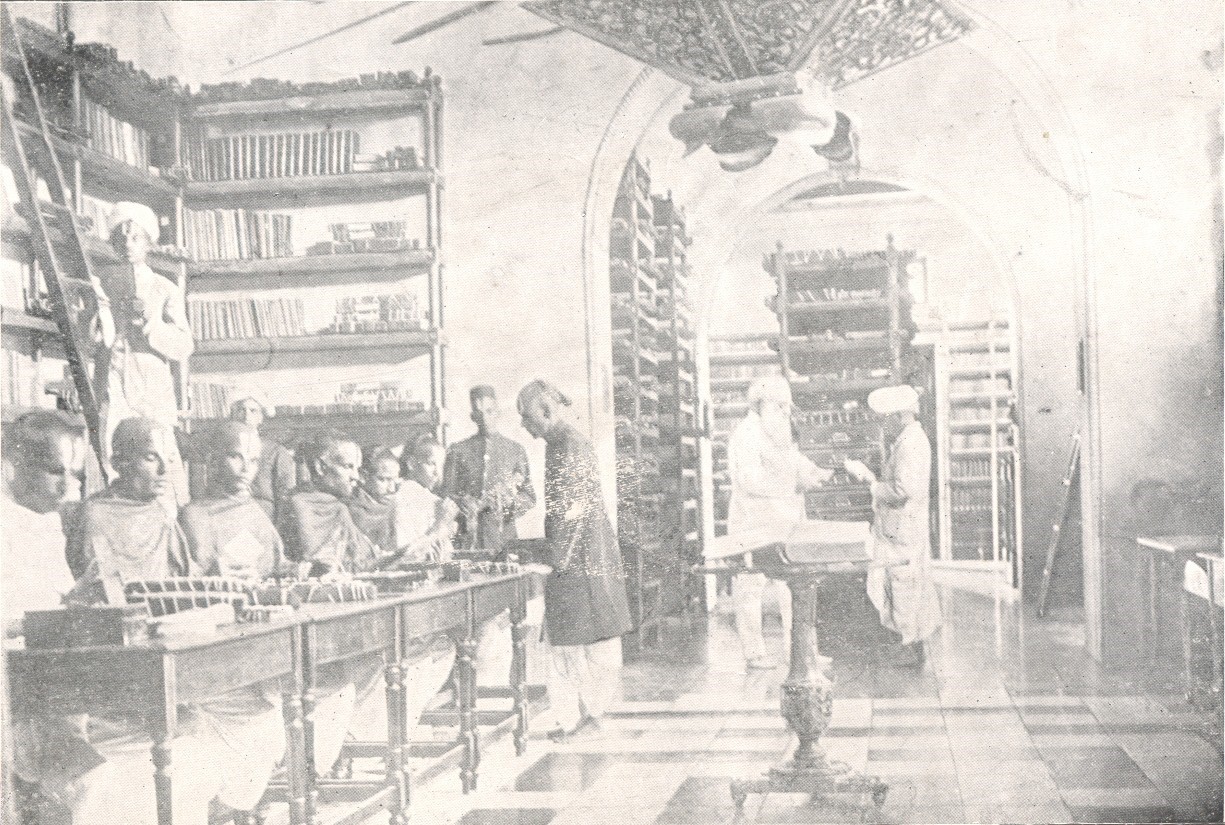

তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাহিনী পালি ত্রিপিটক সংগ্রহের। ১৮৮২ সালে কর্নেল ওলকট গিয়েছিলেন সিংহলে (শ্রীলঙ্কা)। একজন ধনী ধর্মপ্রাণ রমণী সিসিলিয়া ইলাগনাকুন ওলকটকে তালপাতায় লেখা ৪৭ খন্ডের ২৪,১৫৬ পৃষ্ঠার একটি ত্রিপিটকের পুঁথি উপহার দেন। ১২ জন অনুলেখক দুই বছরের অপরিসীম শ্রমে এই পুঁথিটির অনুলিখন সম্পন্ন করেছিলেন। পুঁথিটির প্রতি খন্ডের মলাটগুলো মহার্ঘ্য কাঠের ওপর সুন্দর নকশাশোভিত। সব মিলে শিল্প-সাহিত্যের এ এক আশ্চর্য সম্মিলন।

আদ্যার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ধর্মীয়, ফলিত এবং দার্শনিক চিন্তার প্রাচীন নিদর্শনগুলো সকলকে বিস্ময়াভিভূত করে। ১৮,০০০ তালপাতার পুঁথি এবং ১,৬০,০০০ মুদ্রিত গ্রন্থের এই মূল্যবান সংগ্রহাগারটি দেখতে দেখতে ওলকটের আত্মজীবনী ‘ওল্ড ডায়েরি লিভস’ এর উজ্জ্বল পঙক্তিগুলো মনে পড়া অনিবার্য:

এই গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য একটিই- প্রাচীন পন্ডিত, মুনি এবং ভিক্ষুদের আহরণ করা জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

১৯৩৭ সালে লাইব্রেরির প্রাচ্য বিভাগে প্রাচ্যের প্রায় ৭,০০০ পান্ডুলিপি এবং ১৪,০০০ মুদ্রিত বইয়ের সংগ্রহ গড়ে ওঠে। লাইব্রেরির পশ্চিমা অংশটিতে ছিল ৩৯,০০০ বইয়ের এক বিশাল সংগ্রহ। বর্তমানে লাইব্রেরিতে ২০,০০,০০০ এর বেশি মুদ্রিত বই এবং ১৮,৭০০ এর পান্ডুলিপির সংকলন সংরক্ষিত আছে। সব মিলিয়ে গ্রন্থাগারটি যে এক চিরন্তন পুণ্যতীর্থ, সে বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রন্থাগারটি তার নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। নতুন ভবনে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সংগ্রহগুলোকে দুটি আলাদা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ভাবে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। প্রাচীন পান্ডুলিপিগুলো সংরক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রাচীন পান্ডুলিপির দুটি ঘরকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা, পান্ডুলিপিগুলোকে মাইক্রা ফ্লিমিং ও রিপ্রোগ্রাফিক সুবিধার আওতায় আনা, লেমিনেশন, বাঁধাই এবং যান্ত্রিক পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। লাইব্রেরিতে রাখা বইগুলো সহজে খুঁজে নেয়ার জন্য বর্ণানুক্রমিক কার্ড সূচী সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। তবে এই গ্রন্থাগারে প্রবেশ করতে জুতো খুলে রাখতে হয়। হেনরি ওলকট এই নিয়মটি শুরু থেকেই চালু করেছিলেন, যা আজও মেনে চলা হচ্ছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম বই এবং পান্ডুলিপির মহার্ঘ্য আয়োজনে আদ্যার গ্রন্থাগারটি বইপ্রেমী মানুষের কাছে চিহ্নিত হয়েছে এক অনুপম পুণ্যক্ষেত্ররূপে। এই অসমান্য গ্রন্থশালার স্রষ্টা এবং প্রতিপালক হিসেবে হেনরি স্টিল ওলকট নামে এক জ্ঞানতাপস মানুষ অমর হয়ে আছেন।