আমায় যদি তুমি বলো ঈশ্বর,

আমি বলব, হ্যাঁ আমি তাই।

আমায় যদি বলো পাপী শয়তান,

আমি বলব, হ্যাঁ আমি তাই-ই।

-কারণ আমার মাঝে যাদের অস্তিত্ব

তার একজন ঈশ্বর; অপরজন শয়তান।

তাই যখন শয়তানের ছবিটি ভাসে

আমার মানব অবয়বে- তখন আমি পাপী।

আর যখন সত্যের পূর্ণতায় আমি-

মানবের কল্যাণে আমার কর্ম

ঠিক তখনই আমি ঈশ্বর; কারণ

সত্য, পুণ্য আর মানবতাই ঈশ্বর।

কবিতাটির নাম ‘আমি ঈশ্বর আমি শয়তান’। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর প্রথম কবিতা। কাঁচা হাতের লেখা। আবেগ আর উদ্দীপনায় ভরা, কিন্তু জীবনদর্শন ও চিন্তাধারার ধার সুস্পষ্ট। ১৯৭৩ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশ হয় কবিতাটি। কিন্তু রুদ্র এতে তার নাম ছাপেননি। নিজের কোনো বইয়ে একে স্থানও দেননি। অন্য প্রায় সকল কবির মতো তিনিও পরিণত পর্যায়ে এসে নিজের কাঁচা লেখাটিকে আড়ালে ঢেকে রাখতে চেয়েছেন নিশ্চিত। কিন্তু রুদ্রর প্রথম কবিতা হিসেবে কবিতাটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কবি তখন দশম শ্রেণির ছাত্র।

ব্যক্তি রুদ্র ও কবি রুদ্র উভয় সত্ত্বাই বাঙালি পাঠক সমাজের চেতনা ধারায় এক অনন্য সংযোজন। টালমাটাল সত্তরের দশকে সমাজ ও রাজনীতির উত্থান-পতনে ত্যাগ ও প্রাপ্তি, ধ্বংস আর নির্মাণ, প্রত্যাশা আর আশাভঙ্গের অনিবার্য অস্থিরতার সময়টিতে যারা কলম চালিয়েছিলেন, যারা সেই সময়টাকে আত্মোপলব্ধি ও সৃষ্টিশীল উন্মাদনার দ্বারা এক চিরন্তন প্রতীতি প্রদান করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম, কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। তার জীবনের অজানা কিছু কথা, কিংবা জানা কথাগুলোর অদেখা বাঁকগুলো জানবার ও জানাবার উদ্দেশ্যেই এই লেখার অবতারণা।

রুদ্রর পিতৃদত্ত নাম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। ছোটবেলায় এই নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। লেখালেখির জগতে এসে নামটি তিনি নিজেই বদলে দেন। নামের আগে যোগ করেন ‘রুদ্র’, ‘মোহাম্মদ’-কে করেন ‘মুহম্মদ’ আর ‘শহীদুল্লাহ’-কে ‘শহিদুল্লাহ’। নিজ প্রদত্ত এই নাম শুধু লেখক হিসেবেই নয়, পরীক্ষার সনদেও তিনি ব্যবহার করেছেন।

প্রথম জীবন

রুদ্রর জন্ম ১৯৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর বরিশাল রেডক্রস হাসপাতালে। তার মায়ের নাম শিরিয়া বেগম, বাবার নাম শেখ ওয়ালীউল্লাহ। তাদের স্থায়ী নিবাস ছিল বাগেরহাট জেলার মংলা থানার সাহেবের মেঠ গ্রামে। রুদ্রর নিজ বাড়ি সাহেবের মেঠ থেকে তার নানা বাড়ি মিঠেখালি খুব বেশি দূরে ছিল না। রুদ্রর লেখাপড়ায় হাতেখড়ি আর লেখালিখিতে আগ্রহ দুটোই তৈরি হয় এই নানাবাড়িতে। সে সময় ঢাকার বিখ্যাত ‘বেগম’ আর কলকাতার ‘শিশুভারতী’ পত্রিকা আসতো তার নানাবাড়িতে। সাথে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের বইপত্র তো ছিলই। রুদ্র মজে যান এসবের মধ্যে। নানাবাড়ির পাঠশালায় ৩য় শ্রেণী অবধি পড়েন রুদ্র, এরপর ১৯৬৬ সালে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন মংলা থানা সদরের সেইন্ট পলস স্কুলে। এই স্কুলেই রুদ্র একসময় ৯ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ’৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তার আর ৯ম শ্রেণিতে পড়া হয়নি। যুদ্ধ শেষে ৯ম শ্রেণী টপকিয়ে কবি ১০ম শ্রেণিতে ভর্তি হন ঢাকার ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলে। এখান থেকেই ১৯৭৩ সালে ৪টি বিষয়ে লেটার মার্কসহ বিজ্ঞান শাখায় ১ম বিভাগে রুদ্র এসএসসি পাস করেন। এরপরে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। পিতামাতার ইচ্ছা ছিল, রুদ্র ডাক্তার হোক। কিন্তু রুদ্র বিজ্ঞানের পথে আর না গিয়ে তার পছন্দের মানবিক শাখায় চলে এলেন।

ঢাকা কলেজে এসে রুদ্র পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেন; সহপাঠী হিসেবে পেলেন কামাল চৌধুরী, আলী রিয়াজ, জাফর ওয়াজেদ, ইসহাক খানসহ একঝাঁক তরুণ সাহিত্যকর্মীকে। ১৯৭৫ সালে রুদ্র উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন ২য় বিভাগে। দু’বছরে তিনি ক্লাস করেছিলেন মাত্র ১৮টি। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হন বাংলা বিভাগে।

১৯৭৮ সালে রুদ্র ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মনোনয়নে সাহিত্য সম্পাদক পদে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কামাল চৌধুরী (ছাত্রলীগ) ও আলী রিয়াজ (জাসদ ছাত্রলীগ)। সেবার সাহিত্য সম্পাদক হন আলী রিয়াজ। রুদ্র সরাসরি কখনো রাজনীতিতে না এলেও ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রকাশ করেন তার রাজনৈতিক বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস টিকে ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

রুদ্র ছিলেন ঢাবির সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র। কিন্তু তিনি বেশি থাকতেন ফজলুল হক হলে বন্ধু কামাল চৌধুরীর ৩০৯ নাম্বার কক্ষে অথবা রেজা সেলিমের ১১০ নাম্বার কক্ষে। ১৯৭৯ সালে রুদ্রর অনার্স পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্লাসে উপস্থিতির হার কম থাকায় বাংলা বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ডক্টর আহমদ শরীফ তাকে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেননি। পরের বছর, ১৯৮০ সালে তিনি অনার্স পাস করেন। এরপর নানা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় আবারও পিছিয়ে পড়েন রুদ্র। ১৯৮৩ সালে নেন এমএ ডিগ্রি।

ছাত্রজীবনেই রুদ্রর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ‘উপদ্রুত উপকূল’ আর ‘ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম’। প্রথম বইটির প্রকাশক ছিলেন আহমদ ছফা। দুটি বইয়ের জন্যেই রুদ্র যথাক্রমে ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে সংস্কৃতি সংসদ প্রবর্তিত মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। রুদ্র ছিলেন জাতীয় কবিতা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-যুগ্ম সম্পাদক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের প্রথম আহবায়ক কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশ সঙ্গীত পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রকাশনা সচিব।

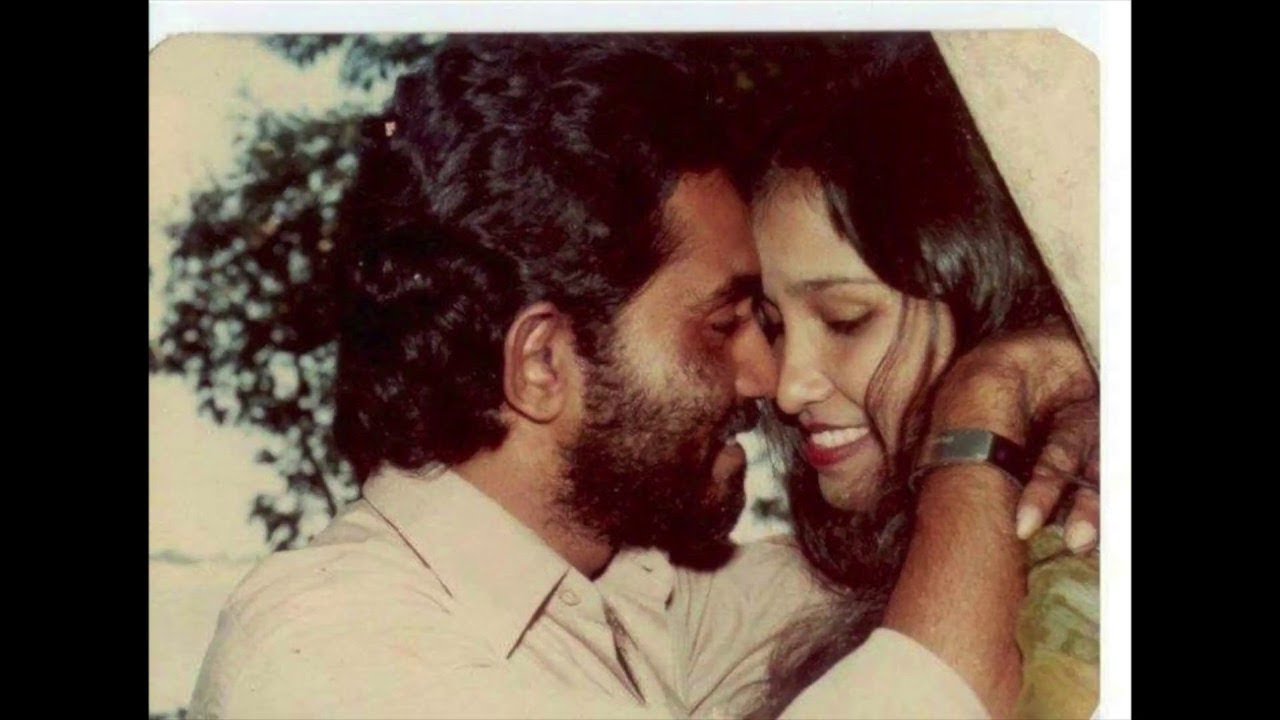

দাম্পত্য ও বিচ্ছেদ পরবর্তী জীবন

রুদ্র বিয়ে করেন ২৯ জানুয়ারি, ১৯৮১ সালে। স্ত্রীর নাম লীমা নাসরিন। পরবর্তীকালে তিনি তসলিমা নাসরিন নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন ও নিজের বিতর্কিত লেখালেখির জন্য আলোচিত হন। তসলিমা মূলত ছিলেন চিকিৎসক। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। রুদ্র ও তসলিমার পরিচয় লেখালেখির সূত্র ধরে। পরিচয় ক্রমে রূপ নেয় প্রণয়ে। এ সময় তাদের সঙ্গী ছিলেন কবি আলমগীর রেজা চৌধুরী। কবি হিসেবে রুদ্র তখন মোটামুটি পরিচিত। তসলিমাও তখন মেডিকেল ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চায় অগ্রণী; সম্পাদনা করেন ‘সেঁজুতি’ নামে একটি অনিয়মত সাহিত্যপত্র। রুদ্র বিয়ে করেছিলেন সামাজিক প্রথা ভেঙে, অভিভাবকের অমতে। রুদ্র-তসলিমার দাম্পত্য জীবন ভালোই কাটছিল। রুদ্রের উৎসাহ ও প্রেরণায় তসলিমাও পুরোপুরি জড়িয়ে যান লেখার জগতের সাথে। এই অবদানকে তসলিমা অস্বীকার করেননি। তার ভাষ্যে-

“রুদ্রকে আমি আমার সতেরো বছর বয়স থেকে চিনি। সেই সতেরো বছর বয়স থেকে রুদ্র আমার সমস্ত চেতনা জুড়ে ছিল। আমাকে যে মানুষ অল্প অল্প করে জীবন চিনিয়েছে, জগৎ চিনিয়েছে- সে রুদ্র। আমাকে যে মানুষ একটি একটি অক্ষর জড়ো করে কবিতা শিখিয়েছে- সে রুদ্র।”

কিন্তু রুদ্র-তসলিমার এই সুখের সংসার স্থায়ী হয়নি। ছয় বছর দাম্পত্য জীবন শেষে তারা আলাদা হয়ে যান। ১৯৮৬ সালে উভয়ের সম্মতিতে তালাক হয়। বিচ্ছেদের পর রুদ্রর বিরুদ্ধে তসলিমা নানারকম অভিযোগ তুলেছেন। এক পর্যায়ে গোটা পুরুষজাতির বিরুদ্ধেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে তার কলম। এ সময় ‘পূর্বাভাস’ পত্রিকায় রুদ্র একটি চিঠি লেখেন-

আর্ত আবেদন

আশির দশকের তরুণ লিখিয়েদের মধ্যে তসলিমা নাসরিন ইতিমধ্যে তরুণ কবি হিসেবে নিজেকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। অগভীর ছুঁইয়ে যাওয়া হলেও তার ভাষা মেদহীন এবং বেশ জোরালো। মোটেই মেয়েলি গন্ধ নেই।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন পত্রিকায় তার কলাম-বন্দী রচনাগুলোর ভেতর পুরুষ-বিকারগ্রস্ততা লক্ষ্য করছি। লেখাগুলো ঝগড়াটে মেজাজের।

অগ্রজ লেখক হিসেবে আমার, তার সম্ভাবনার প্রতি একধরনের দুর্বলতা রয়েছে। আমরা সবাই জানি তার দাম্পত্য জীবন সংঘাতময়। তার জন্য প্রথমত দায়ী রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহকে আমি মোটামুটি সকল পুরুষদের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রচন্ড ধিক্কার জানাচ্ছি।

আশা করছি, এরপর আপনার ক্ষুরধার লেখনি থেকে পুরুষেরা রেহাই পাবে। আপনি বরং সৃজনশীল লেখার ব্যাপারে সিরিয়াস হন।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

ঢাকা

পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিতে রুদ্র আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেননি কিংবা তসলিমার উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের জবাবও দেননি। বিচ্ছেদ তাকে কষ্ট দিয়েছে, সে কথা বিভিন্ন সময় নানাভাবে তিনি বলেছেন। রুদ্রের একটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সাংবাদিক শিহাব মাহমুদের করা একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়- রুদ্র ছিলেন বরাবরই উড়নচণ্ডী স্বভাবের ও যাবতীয় নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধ শিবিরবাসী। তিনি ভেবেছিলেন তসলিমাও তারই মতো। প্রচলিত নিয়ম-নীতির প্রতি একধরনের অবজ্ঞা তিনি তসলিমার মাঝেও দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি আবিষ্কার করেন, তসলিমার ভেতর, তার ভাষ্যমতে, এক গোঁড়া, সংকীর্ণ রমণীর বসবাস। তিনি নাকি তার মতো করে গড়ে নিতে চেয়েছিলেন রুদ্রকে। তাই সংঘাতটা অনিবার্যই ছিল।

বিচ্ছেদ ঘটার পরেও রুদ্র মেয়েদের ঢালাওভাবে দোষারোপ করতে চাননি, যদিও জীবন সম্পর্কে মেয়েদের ধারণা খুবই সংকীর্ণ বলে তার মনে হয়েছে। আসলে তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত দাম্পত্য সম্পর্কের বিপরীতে একধরনের মুক্ত দাম্পত্য সম্পর্ক পালন করতে। কিন্তু তসলিমা তা মেনে নিতে পারেননি। এই দাম্পত্য টিকিয়ে রাখতে অবশ্য দুজনেই চেষ্টা করেছিলেন। ভেবেছিলেন একটা সন্তান এলে হয়তো সংসারটা টিকে যাবে। কিন্তু সে আশাও পূরণ হয়নি। রুদ্র বলেন, “জানি না কার ত্রুটি। কারণ ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়নি।” নব্বইয়ের দশকে এসে অবশ্য রুদ্র ও তসলিমা আবারও ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। যতই ক্ষোভ আর অভিযোগ থাক, রুদ্রর মৃত্যুর পরে ‘রুদ্র ফিরে আসুক’ শীর্ষক লেখায় তসলিমা লিখেন-

“যৌথজীবন আমরা যাপন করতে পারিনি। কিন্তু যত দূরেই থাকি, আমরা পরস্পরের কল্যাণকামী ছিলাম। রুদ্রের সামান্য স্খলন আমি একদিনও মেনে নিইনি, রুদ্রের দু’চারটে অন্যায়ের সঙ্গে আমি আপোস করিনি- পরে সময়ের স্রোতে ভেসে আরো জীবন ছেনে, জীবন ঘেঁটে আমি দেখেছি, রুদ্র অনেকের চেয়ে অনেক বড় ছিল, বড় ছিল হৃদয়ে, বিশ্বাসে। রুদ্রের ঔদার্য, রুদ্রের প্রাণময়তা, রুদ্রের অকৃত্রিমতার সামনে যে কাউকে দাঁড় করানো যায় না।”

শেষ জীবন

রুদ্রর জীবন নিয়ন্ত্রিত ছিল না। শরীরের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করতেন। তুখোড় ধূমপান ও মদ্যপান, খাবারে অনিয়ম সব মিলিয়ে বাঁধিয়েছিলেন পাকস্থলীর আলসার। পায়ের আঙুলে হয়েছিল বার্জার্স ডিজিজ। গুরুত্ব তিনি কখনোই দেননি এসবকে। অসুস্থতা নিয়েও তিনি ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা পড়তে যেতেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি নিয়মিত আসতেন নীলক্ষেত-বাবুপুরায় কবি অসীম সাহার ‘ইত্যাদি’-তে। এ সময়টায় তিনি অনেক নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে তসলিমা নাসরিন বলেছেন-

“কেউ তাকে সামান্য আশ্রয় দেয়নি। কেবল অসীম সাহা দিয়েছিল, নীলক্ষেতে তার টেবিলের বাঁ-পাশে রুদ্রকে একটা চেয়ার দিয়েছিল বসবার জন্য। রুদ্র সকাল, দুপুর, বিকেল ঐ একটি চেয়ারে নিমগ্ন বসে জীবন পার করতো।”

বিকেলে অসীম সাহার প্রেসের আড্ডাটি জমে উঠতো। এখানে যোগ দিতেন কবি মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, সাহিত্যিক আহমদ ছফা, চিত্রকর সমর মজুমদার, সঙ্গীতশিল্পী কিরণচন্দ্র রায়, কবি কাজলেন্দু দে প্রমুখ। একদিন এই আড্ডাতে রুদ্রকে আর উপস্থিত পাওয়া যায়নি। অসীম সাহার কাছ থেকেই সবাই জানতে পারেন রুদ্র পেপটিক আলসার বাঁধিয়ে হাসপাতালে। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের ২৩১ নাম্বার কেবিনে অসুস্থ রুদ্রকে দেখতে যান অনেকেই। হাসপাতালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সাংবাদিক আবু মাসুম মাসিক নান্দনিক পত্রিকায় লিখেন-

“আমার হাতে রজনীগন্ধার ডাঁটি দেখে রুদ্রর চোখজোড়া ভীষণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দেখি, পাশে বসে আছেন আহমদ ছফা। রুদ্রর এক হাত জড়িয়ে রেখেছেন তার হাতে। কথা বলছিল অল্প অল্প, মৃদুস্বরে। আহমদ ছফা বেরুনোর সময় রুদ্রর মাথায় হাত রেখে বললেন- তুমি তো ভালো হয়ে গেছো। আমি আবার আসবো। যাওয়ার সময় আহমদ ছফা একটা ইনভেলাপ রেখে গেলেন রুদ্রর বালিশের নিচে।”

হাসপাতালে সপ্তাহখানেক থেকে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ২০ জুন রুদ্র বাসায় ফেরেন। পরের দিন ২১ জুন, ১৯৯১ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করতে কবি বেসিনে দাঁড়ান। হঠাৎ মুখ থুবড়ে বেসিনের উপরেই পড়ে যান। সিরামিকের বেসিন কবির ভার বইতে না পেরে গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। কবির ভাই ডক্টর মুহম্মদ সাইফুল্লাহ জানান, সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট।

রুদ্রর মৃত্যু সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মুষড়ে পড়েন দেশে ও দেশের বাইরে থাকা কবির বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা। পরদিন ২২ জুন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ চলে যান অন্তিমশয়ানে তার চিরচেনা, শৈশবের স্মৃতিধন্য, মংলার মিঠেখালিতে।

বাংলার আরও অনেক প্রতিভাময় কবি ও সাহিত্যিকের মতো আমাদের রুদ্রও চলে যান খুব কম বয়সে। এই স্বল্প সময়েই তিনি রেখে গেছেন তার ছাপ, করে গেছেন ঋণী, বেঁধে গেছেন অমোঘ মায়ার বন্ধনে। তাই তার সেই পঙক্তিগুলোই বারবার রোমন্থন করে বাঙালি-

“চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়- বিচ্ছেদ নয়

চলে যাওয়া মানে নয় বন্ধন ছিন্ন-করা আর্দ্র রজনী

চলে গেলে আমারও অধিক কিছু থেকে যাবে আমার না-থাকা জুড়ে।”