“হাম থে মরনে কো খাড়ে, পাস না আয়া না সহি,

আখির উস্ শোখকে তারকাশমে কোয়ি তীর ভি থা-?”-আমি তো মরবার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলাম; সে-ই তো কাছে এলো না। আচ্ছা, মারবার জন্য কোনো তীরই কি ছিল না আজ রূপময়ীর তূণে?

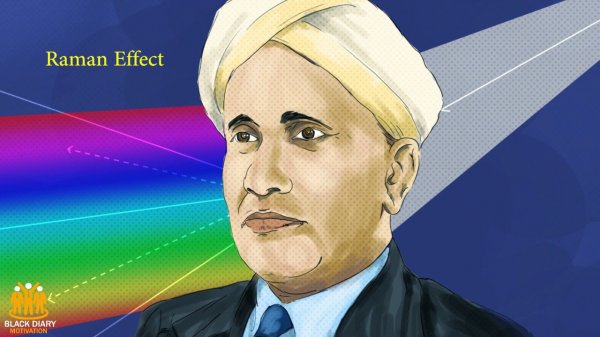

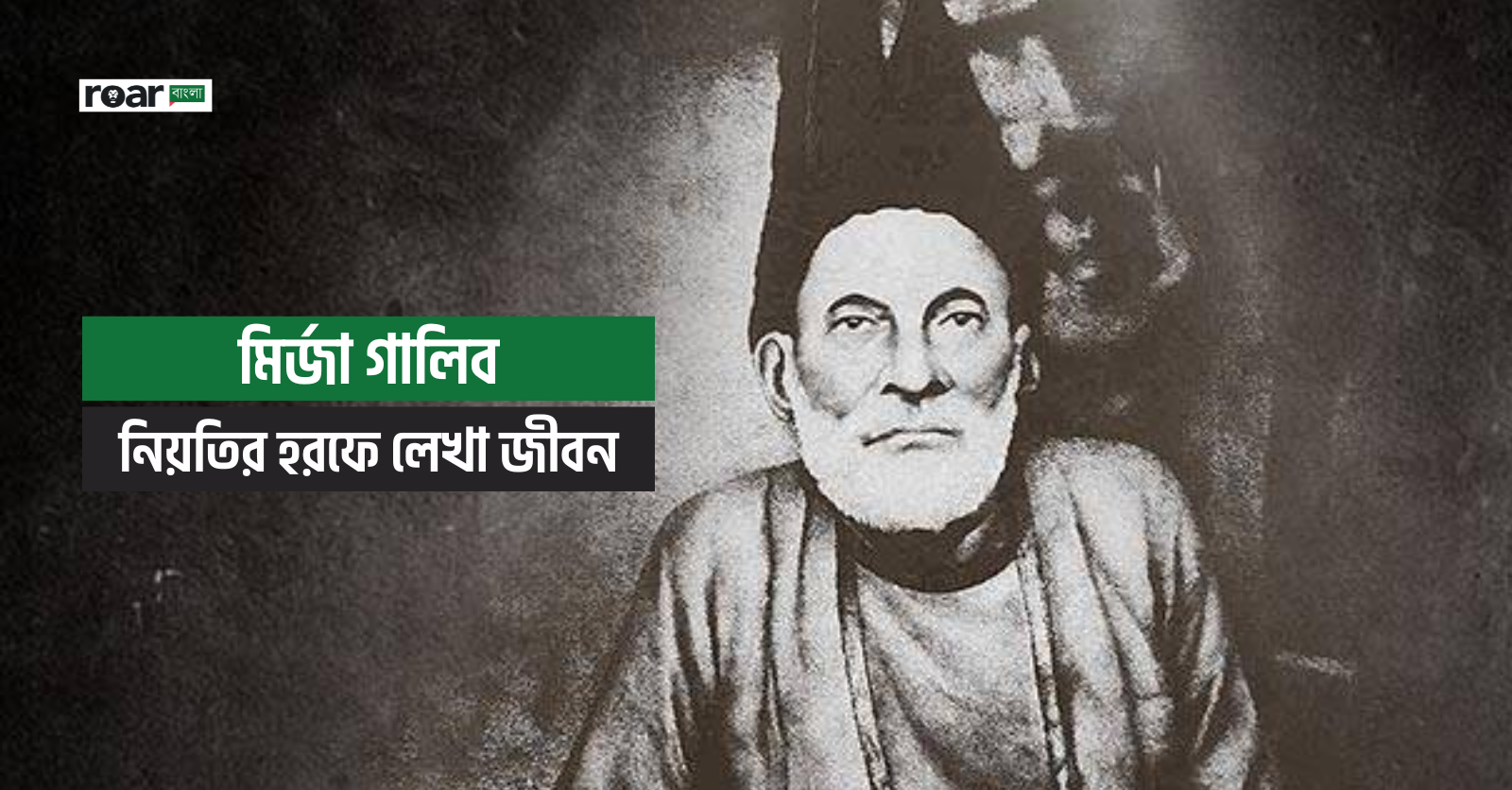

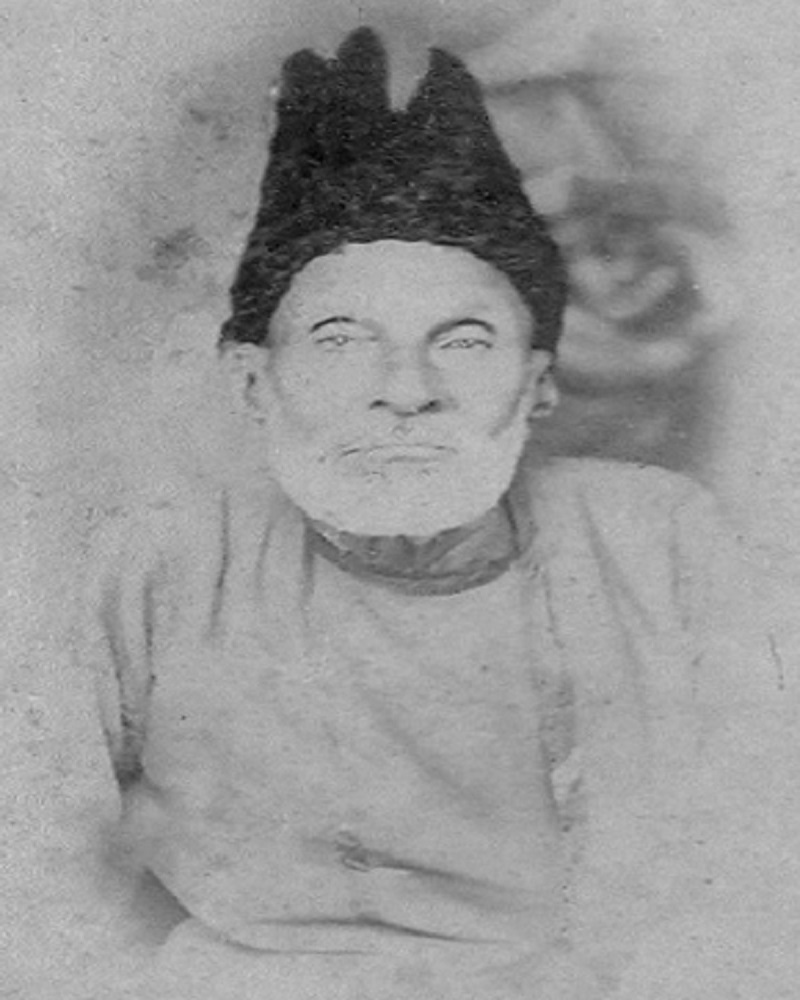

খুব সম্ভবত ভারতের ইতিহাসে মির্জা গালিবের মতো প্রভাবশালী কবি দ্বিতীয়টি নেই। তার লেখা অজস্র গজল, শায়েরি, রুবাইয়াতে বিহ্বল হয়েছে সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ থেকে পরিণত পণ্ডিত পর্যন্ত। উপমহাদেশে সঙ্গীতের পুরোধা জগজিৎ সিং, মেহদি হাসান, মোহাম্মদ রফি, গুলাম আলী, গুলজার কিংবা রাহাত ফতেহ আলী খানও ব্যবহার করেছেন তার পঙক্তি। বিভিন্ন আসরে গেয়েছেন সমৃদ্ধ সব গজল। তার চেয়ে বড় কথা, তিনি একটি যুগ সন্ধিক্ষণের সচেতন সাক্ষী। মোঘল সাম্রাজ্যের পতন, কোম্পানি শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে দেখেছেন খুব কাছে থেকে। নাটকীয় সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা গালিবের জীবন যেন তার লেখা কবিতার চেয়েও নাটকীয়।

“ইয়ে না থি হামারি কিসমাত্ কি বিসাল-এ ইয়ার হোতা,

আগার অওর জিতে রেহতে ইয়েহি ইনতেজার হোতা।”-প্রিয়ের সাথে মিলন হবে; আসলে এ আমার ভাগ্যেই ছিল না। যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতাম, অপেক্ষাটাই দীর্ঘতর হতো শুধু।

গল্পের আগের গল্প

জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন সময়ে বহু মানুষ ঠাঁই নিয়েছে ভারতের মাটিতে। আরব, আফগান, তুর্কি এবং মোঙ্গল- তাদের অনেকেই ফিরতে পারেনি নিজ দেশে। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে এমন এক ভাগ্যান্বেষী তুর্কি সৈনিক আগমন করলেন কুক্বান বেগ খান নামে। কিছুদিন লাহোরে বসবাস করে দিল্লিতে গিয়ে চাকুরি নেন সম্রাট শাহ আলমের দরবারে। সেখানেও মন না টিকলে চলে যান জয়পুরের মহারাজার অধীনে। স্থায়ীভাবে বসবাস করেন আগ্রায়। দুই ছেলের মধ্যে নাসরুল্লাহ বেগ খান চাকরি জুটিয়ে নেন মারাঠা শিবিরে। অন্য ছেলে আবদুল্লাহ বেগ খান অতটা ভাগ্যবান ছিলেন না। বহু দরবার ঘুরে ফিরে আলোয়ার মহারাও বক্তাওর সিং- এর সেনাধিনায়ক হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু সেখানেও থাকা হয়ে উঠেনি। ১৮০২ সালে মৃত্যু বরণ করলেন বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে।

ইতোমধ্যে দুই পুত্র এবং এক কন্যা রেখে যান আবদুল্লাহ বেগ। বড় ছেলের নাম আসাদুল্লাহ বেগ খান; পরবর্তী সময়ে যিনি মির্জা গালিব নামে বিখ্যাত হন। ১৭৯৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বরে জন্ম নেয়া গালিব বেড়ে উঠেছিলেন চাচা নাসরুল্লাহ খানের তত্ত্বাবধানে। হাতির পিঠ থেকে পড়ে ১৮০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন নাসরুল্লাহ। নবাবের প্রচেষ্টায় লর্ড লেক মৃতের পরিবারের জন্য ভাতা বরাদ্দ দেন। গালিবের ভাগ্যে জুটেছিল বাৎসরিক ৭৫০ টাকা। তাও পরের দিকে সে ভাতাও পারিবারিক টানাপোড়েনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ‘গালিবের মা’ যতদিন বেঁচেছিলেন; অর্থের কিছুটা পেতেন। জীবনের উপলব্ধি নিয়েই পরে তিনি লিখেছেন-

“বাজিচায়ে আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে,

হোতা হ্যায় সব রোজ তামাশা মেরে আগে।”-আমার সামনে পৃথিবীটা যেন বাচ্চাদের খেলার মাঠ, প্রতিটা রাত্রি আর দিনে কেবল তামাশাই ঘটে যাচ্ছে।

প্রাথমিক দিনগুলো

আগ্রায় এক মাদ্রাসার প্রসিদ্ধ শিক্ষক মুহম্মদ মুয়াজুমের ছাত্র ছিলেন গালিব। তৎকালীন মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় আরবি ভাষা ও ধর্মকে গুরুত্ব দেয়া হতো। সরকারি ভাষা হবার বদৌলতে পড়তে হতো ফার্সি। শীঘ্রই আবদুস সামাদ নামক জনৈক ব্যক্তির জ্ঞান এবং চিন্তা তাকে প্রভাবিত করে। ভদ্রলোক প্রথম জীবনে জরাথুস্ত্রবাদী থাকলেও পড়াশোনা করে ইসলামে দীক্ষা নেন। আরবি-ফারসি ভাষা এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান ছিল ঈর্ষণীয়। গালিব দুই বছর (১৮১০-১২) তাকে নিজের পরিবারে রেখে জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তী জীবনেও তার সাথে গালিবের পত্রালাপ হয়েছে।

“কয়েদ-এ-হায়াত ওয়া বন্দ-এ-গাম আসল্ মে দুনো এক হ্যায়,

মওতসে পেহলে আদমি গাম সে নাজাত পায়ে কিউ?”-জীবনের মেয়াদ আর বিষাদের বন্দিত্ব আসলে এক ও অভিন্ন, মৃত্যু আগেই মানুষ বিষাদ থেকে মুক্তি পাবে কেন?

এর মধ্যে ১৮১০ সালের আগস্ট মাসে ইলাহি বক্স খানের কন্যাকে বিয়ে করেন গালিব। ইলাহি বক্স ছিলেন ফিরোজপুরের ঝিরকা এবং লোহারুর নবাব আহমদ বক্স খানের ভাই। খুব সম্ভবত তাদের অনুরোধেই আগ্রা ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন।

কবি গালিব

আগ্রার মকতবে থাকতেই শায়েরি লেখায় হাত পাকে গালিবের। প্রথম দিকে ফার্সিতে লেখলেও দ্রুতই উর্দুকে বেছে নেন ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে। ততদিনে শিক্ষিত সমাজে উর্দুর ব্যবহার এবং মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত। আবদুস সামাদের মাধ্যমে পরিচিত হন ফারসি সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বেদিল, বুখারী, আসির, রুমি, জামিদের সাথে। গালিব প্রথমদিকে তাদের ব্যর্থ অনুকরণ করেন। লেখাগুলো তাই ঠিক কবিতা হয়ে ওঠেনি। হতাশ না হয়ে এগিয়ে গিয়েছেন।

নবাব হুসামুদ্দৌলা গালিবের কবিতার ভক্ত। একবার কিছু গজল সাথে নিয়ে সময়ের বিখ্যাত কবি মীরকে দেখান হুসাম। লক্ষ্ণৌতে বসে উদীয়মান কবির লেখা দেখে মীরের আক্ষেপ ছিল, একটা গুরু পেলে বালকটি বড় কবি হয়ে উঠার সম্ভাবনা আছে; আর না পেলে অসার কথামালা গেঁথেই প্রতিভা শেষ হয়ে যাবে। মীরের অবস্থান উর্দু কবিতায় সবথেকে উঁচুতে আর তার মৃত্যুর সময় গালিবের বয়স তেরো বছর। ঠিক সেই বয়সের লেখা কবিতা হুসামুদ্দৌলার মাধ্যমে মীরকে দেখানোর ঘটনাই ঈঙ্গিত দেয় গালিবের সম্ভাবনা। শেষ পর্যন্ত গালিব কোনো প্রকার কবির ছায়ায় না দাঁড়িয়েই স্মরণীয় হলেন।

গালিবের চিঠিতে ‘ডোমনি’ সম্বোধনে এক নারীকে দেখা যায়। শব্দটির অর্থ একাধারে গায়িকা ও নর্তকী হলেও তিনি ছিলেন উচ্চবংশীয়া। শোকগীতি দেখে সহজেই অনুমেয়, প্রেয়সী খুব অল্প বয়সেই মারা যান।

“ভালোবাসা লুকিয়ে রাখতে, কলঙ্ক থেকে বাঁচতে

হায়, তোমার ধুলার ঘোমটা পরার ব্যাপারটা বড়ই বাড়াবাড়ি নয় কি!”

খুব সম্ভবত গালিবের প্রণয়নী লোকনিন্দার ভয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন। তাই, পরবর্তী লেখাগুলোতে বিরহ এক প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে মদ-জুয়ার মতো কিছু কুস্বভাব থাকতো তখন; গালিবেরও ছিল। আগ্রা থেকে মা এবং দিল্লি থেকে আহমদ বক্স খান তাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতেন। কিন্তু আহমদ বক্স নবাবী থেকে ইস্তফা দিলে গালিবের অবস্থা হয়ে উঠলো শোচনীয়। হুহু করে বেড়ে উঠতে থাকলো ধার-দেনা।

কলকাতায় গালিব

নাসরুল্লাহ খানের মৃত্যুর পর সরকার থেকে দশ হাজার টাকা ভাতার ব্যবস্থা করা হলেও পরে তা সংশোধন করা হয়। নতুন সংশোধনে পাঁচ হাজার টাকা গালিবের পরিবার এবং পাঁচ হাজার টাকা খাজা হাজী নামে এক ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ হয়। দ্বিতীয় সংশোধনের বিষয়টি পরিবারকে জানানো হয়নি। তাই প্রাপ্য দশ হাজার টাকার জন্য আহমদ বক্সের মারফত অনুরোধ জানান গালিব। দিনের পর দিন চলে গেলেও কাজ হলো না। এবার গালিব নিজেই যাত্রা করলেন কলকাতায়। ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাতের জন্য। ১৮২৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মুর্শিদাবাদ হয়ে পৌঁছালেন কলকাতা। এপ্রিলে গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন পেশ করলেন। পক্ষে মজবুত যুক্তি থাকলেও হেরে যেতে হলো। বঞ্চিত হলেন পারিবারিক পেনশনের টাকা উদ্ধারে।

১৮২৯ সালে কলকাতা ত্যাগ করেন গালিব। তার আগে কবি-সমাজের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ফার্সি ভাষায় বিদগ্ধ কাতিল ছিলেন সেখানকার মুকুট। গালিব মোটা দাগে নিজের মন্তব্য জানালেন, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়া গেলেও প্রয়োগের ভালোমন্দ বিচার গড়ে উঠে না। পরোক্ষভাবে কাতিলের বিরুদ্ধে যাওয়ায় বেশ সমালোচিত হন। গালিব নিজে বেশ কিছু লেখা ফার্সিতে লেখলেও উর্দু্র প্রতি তার দরদ ছিল অনন্য।

“না সাতায়িশ কি তামান্না, না ছিলে কি পারওয়া,

গার নেহি হ্যায় মিরে আশার ম্যায় মানি না সাহি।”-প্রশংসা পাবার খায়েশ নেই; কোনো বিনিময়েরও প্রত্যাশা করি না। এমন যেন না হয় যে, আমার লেখার কোনো অর্থ নেই।

কলকাতার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা গালিবের সাহিত্যচিন্তার গতি পরিবর্তন করে দেয়। ফার্সিশাসিত উর্দু তখন অনেকটাই অপরিণত ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ মারফত বাংলা ভাষার রূপান্তরের ইতিহাস সবার জানা। এই কলেজই প্রবর্তন করে উর্দু ভাষার নতুন শৈলী; যা আগের অনেক সমস্যা থেকে মুক্ত। গালিব এ থেকে নিজস্ব শৈলীকে মজবুত করার প্রেরণা লাভ করেন।

দ্বিতীয় জীবন

মোঘল দরবারে গালিবের ঠাঁই হয়নি বেশ কিছু কারণে। তাই নিজে নিজেই পথ চলতে উদ্যমী হলেন। বন্ধুর পরামর্শে ১৮৪১ সালে ১১০০টি শায়ের নিয়ে প্রকাশ করেন প্রথম দিওয়ান। দিল্লি কলেজের ফার্সি ভাষাশিক্ষার চাকুরিও চলে এসেছিল তার হাতে প্রায়। দিল্লি কলেজের পরিদর্শক ছিলেন জেমস্ থমসন। ফার্সি ভাষায় গালিবের দক্ষতা শুনে তার কাছে প্রস্তাব পাঠানো হলো পড়ানোর জন্য। গালিবও প্রস্তাব মেনে থমসনের বাড়ি আসলেন। অপেক্ষা করলেন অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নেবার।

কেউ এলো না, গালিবও গেলেন না ভেতরে। কিছুক্ষণ পরে থমসন নিজে বেরিয়ে এসে জানতে চাইলেন, ভেতরে না যাবার কারণ। জানালেন, আগে প্রতিবারই তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে; এখন ব্যতিক্রম হবার কারণ কী? থমসন স্পষ্ট করে দিলেন বিষয়টি। আগে প্রতিবার গালিব ছিলেন দরবারের অতিথি, আর এখন একজন চাকুরে। শুনে সাথে সাথেই চাকুরি না নিয়ে ফিরে আসেন মির্জা গালিব। এই ঘটনাই নির্ধারণ করে দেয় কবির আত্মসম্মান।

“কাহো কিসসে ম্যাঁয় কি কিয়া হ্যায় শাবে গাম বুরি বালা হ্যায়,

মুজে কিয়া বুরা থা মারনা আগার এক বার হোতা?”-এই নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ন রাতের অভিযোগ আমি কার কাছে করব? প্রতি সন্ধ্যায় মরার চেয়ে একবারে মৃত্যুটাই কি শ্রেয় ছিল না?

অর্থকষ্টে গালিব তখন জর্জরিত। তাই যেন আরো বেশি করে জড়িয়ে গেলেন জুয়ার নেশায়। এই অপরাধেই গ্রেফতার হয়ে তিনমাসের জন্য ঢুকলেন জেলে। সেখানেও প্রচলিত আছে এক গল্প। জেলে থাকার সময় একদিন এক যুবককে কাঁদতে দেখেন গালিব। কারণ জানতে চাইলে যুবক উত্তর দেয়, তিনদিনের জেল হয়েছে। গালিব বিস্মিত হয়, মাত্র তিনদিনের জন্য কান্না! ফোঁপাতে ফোঁপাতে যুবক জানায়, তার বিয়ে হবার কথা ছিল; বিয়েটা ভেঙে গেলো। গালিবের উত্তর রসাত্মক- বাহ! মাত্র তিনদিনের জেলের বিনিময়ে সারাজীবনের জেল খাটা থেকে বেঁচে গেলে। তোমার তো বরং আনন্দ করার কথা।

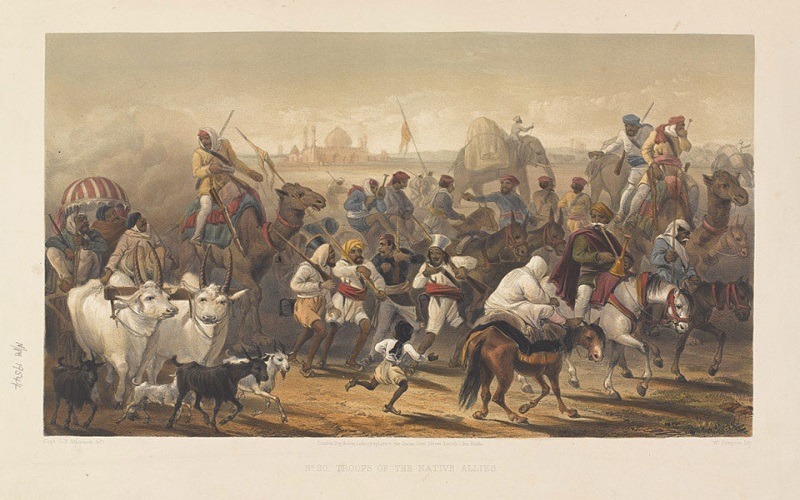

জেল থেকে বের হলে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন মৌলানা নাসিরুদ্দিন। সম্রাটের কাছে সুপারিশ করে দরবারী ইতিহাসকারের কাজ দেয়া হয়। বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সাথে তার সম্পর্ক বেশ ভালো হয়ে ওঠে। ১৮৫০ সালে বাদশাহ তাকে ফার্সি ভাষায় তৈমুর বংশের ইতিহাস রচনার ভার দিয়ে বছরে ছ’শো টাকা বরাদ্দ দেন। হঠাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে শুরু করে। মির্জা ফখরুদ্দীন এবং ওয়াজেদ আলি শাহ ভাতার ব্যবস্থা করলেন গালিবের জন্য। কিন্তু এই স্বাচ্ছন্দ্য স্থায়ী হয়নি। ১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন গোটা গল্প বদলে দিল। গালিব সরাসরি কোন পক্ষে সমর্থন না দিয়ে অপেক্ষা করলেন অনেক আশায়।

“হাজারো খাওয়ায়িশে অ্যাইসি কি হার খাওয়ায়িশ পে দাম নিকলে,

বহুত নিকলে মিরে আরমা লেকিন ফিরভি কাম নিকলে।-হাজার আকুল আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটাই পীড়িত করে সমান ভাবে। অনেকগুলোই পূরণ হয়ে গেছে, তারপরেও যেন পর্যাপ্ত হয়নি।

সিপাহি বিদ্রোহের পর

বিদ্রোহের পর গালিবের আশ্রয়স্থল হয় রামপুরের নবাব ইউসুফ আলি খানের কাছে। বরাদ্দ হয় মাসিক বৃত্তি। সিপাহি বিদ্রোহের অশান্ত সময়ে টুকে রাখা নোটগুলো গুছিয়ে নিয়ে প্রকাশ করেন দাস্তাম্বু। সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস চর্চার জন্য বইটি অনন্য দলিল।

ব্রিটিশদের কোপদৃষ্টিতে পড়ার ভয়েই হোক কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা পাবার জন্য, দাস্তাম্বু পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। ব্রিটিশ তোষামোদির এই চেষ্টা তাকে তার পূর্বতন সুযোগের অনেকটাই ফিরিয়ে দেয়। ১৮৬০ সালে পুনরায় চালু হয় পেনশন। ১৮৬৩ সাল থেকে যোগ দেন দরবারে। অবস্থা আরো ভালো হতে পারত। কিন্তু ব্রিটিশ তদন্তে সিদ্ধান্ত আসে, গালিব ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত না থাকলেও বিরোধীদের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল। আসলে এতে তার দোষ নেই; কারণ তিনি ভালোভাবেই টের পেয়েছিলেন-

“কিতনা খাওফ হোতা হ্যায় শাম কে আন্ধারো মে

পুছ উন পারিন্দোছে জিনকো ঘর নেহি হোতে।”-সন্ধ্যার অন্ধকার কতটা ভয়ঙ্কর, তা সেই পাখিকে জিজ্ঞাসা করো; যার কোনো ঘর নেই।

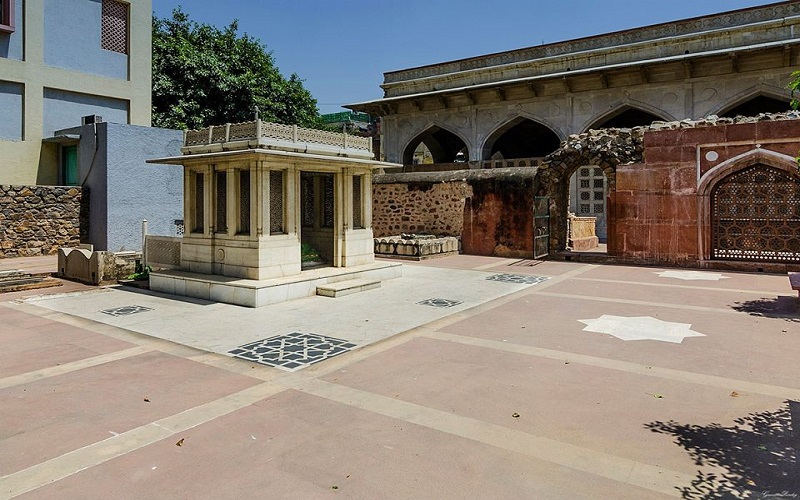

শরীর ভেঙে পড়তে থাকে ধীরে ধীরে। তারপরও রামপুর রাজ্যের সভাকবির ভূমিকা পালন করেন গালিব। ১৮৬৬ সালের দিকে আবার ফেরেন দিল্লি। ১৮৬৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে জ্ঞান হারান তিনি। আর ফেরানো যায়নি তাকে। পরদিন ১৫ই ফেব্রুয়ারি দুপুরের পরপরই মৃত্যুবরণ করেন মির্জা গালিব। দিল্লিতেই তাকে সমাহিত করা হয় বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সুফি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির কাছে।

গালিবের চিন্তাধারা

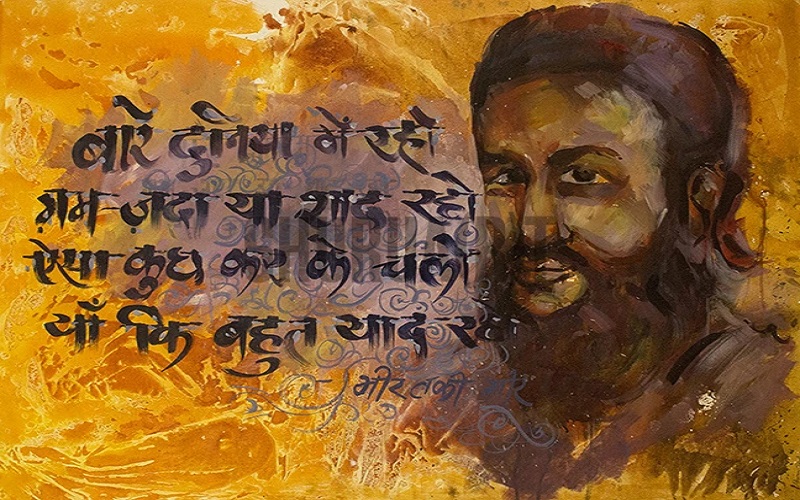

মির্জা গালিব ছিলেন ফার্সি সাহিত্যের ক্লাসিক কবি এবং উর্দু সাহিত্যের পথিকৃৎ। এতদিন কবিরা প্রায়ই জীবন ও বাস্তবতার বাইরে বসবাস করতেন। গালিবের কবিতায় ফুটে উঠলো জীবনের সুর, বাস্তবতার আঘাত, নিয়তি এবং চাওয়া পাওয়ার সমীকরণ। এজন্য জনপ্রিয়তা এতটাই উচ্চতায় পৌঁছালো যে, মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে চারবার পুনর্মুদ্রণ করতে হয় দিওয়ান।

আচারিক ধর্মের থেকে অন্তরের দিকে গালিবের মনোযোগ ছিল বেশি। এজন্য সমকালীন ধর্মতত্ত্ববিদদের অনেকেরই কোপানলে পড়তে হয়েছে তাকে। প্রতিষ্ঠিত ধর্মচর্চার প্রতি গালিবের কটাক্ষ ফুটে উঠেছে-

“কাবা কিস মুহসে যাওগে গালিব,

শরম তোমকো মাগার নেহি আতি।”-কোন দিক ঘুরে তুমি কাবায় যাবে গালিব; যখন তুমি লজ্জিত আর অনুতপ্ত নও?

আত্মশুদ্ধি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তার ধর্মচিন্তায়। স্মরণ করা যেতে পারে, গালিব পারস্য ও ভারতের সুফিবাদ এবং ক্লাসিক যুগের ফারসি কবিতার সাথে সুপরিচিত ছিলেন।

“উমর ভার গালিব ওহি গালতি করতা রাহা

ধুল চেহরে পর থি ওর আয়না সাফ করতা রাহা।”-জীবনটা ভরে গালিব একই ভুল করে গেছে। ধুলো ছিলো মুখে আর সে বারবার পরিষ্কার করেছে আয়না।

আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যকার সম্পর্ক গালিবের চোখে ধরা দিয়েছে অন্যভাবে।

“না থা কুচ তো খোদা থা, কুচ না হোতা তো খোদা হোতা

ডুবায় মুজকো হুনে নে, না হোতা ম্যায় তো কিয়া হোতা?”-যখন কিছুই ছিলো না, খোদা ছিলেন। যদি কিছু নাও হতো, খোদা থাকতেন; আমার অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে, আমি না থাকলে কি এমন হতো?

জীবন, পৃথিবী, প্রেম, ধর্ম এবং ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি বিষয়কে গালিব কবিতায় রূপান্তরিত করে গেছেন। অজস্র অনুভূতি তার ছন্দে বাহিত হচ্ছে প্রজন্মের পর প্রজন্মে। পথ দেখিয়েছেন পরবর্তী অনেক কবিকেই। গালিবকে কেন্দ্র করে হয়েছে গবেষণা; তৈরি হয়েছে উপন্যাস, সিনেমা এবং টিভি সিরিজ। উর্দুর গণ্ডি ছাপিয়ে দিওয়ান অনূদিত হয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ভাষায়। এইজন্যই হয়তো ‘মুহাসিনে কালামে গালিব’ গ্রন্থের প্রথম লাইনেই নাসিরি বলেছেন-

“হিন্দুস্তানে দু’টি আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে; একটি পবিত্র বেদ এবং অন্যটি দিওয়ানে গালিব”।

কাব্যবিশারদ জাভেদ ইকবাল বলতে পেরেছেন আরো এক ধাপ সামনে গিয়ে। “

কাব্য যদি হয় ইমান, তবে গালিবের অনুসারী না হওয়ার অর্থ হচ্ছে কাফের হওয়া”। (জান-এ- গালিব, পৃষ্ঠা- ১৫)

ইতিহাসের চমৎকার, জানা-অজানা সব বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কে: https://roar.media/contribute/

মির্জা গালিব সম্পর্কে আরও জানতে পড়তে পারেন এই বইগুলোঃ