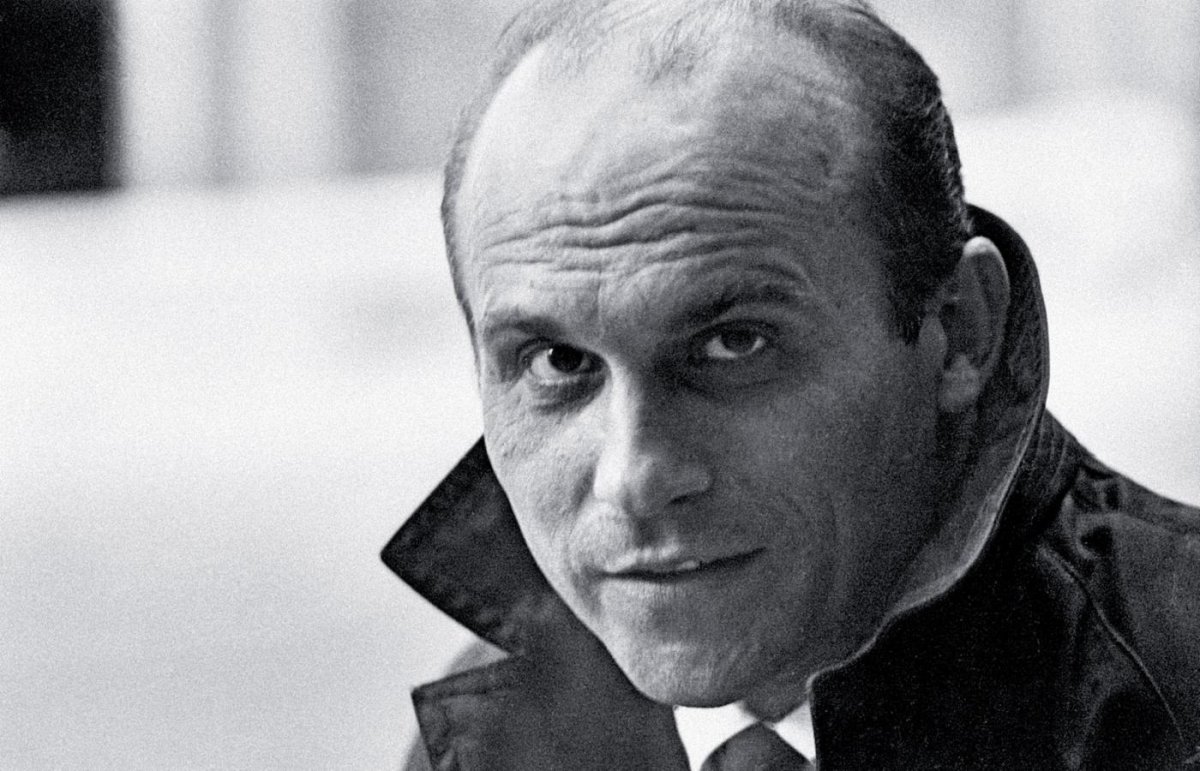

রিশজার্দ কাপুসচিনস্কি (Ryszard Kapuściński), ঘর ছেড়েছিলেন ক্যামেরা, ডায়েরি, কলম, পাসপোর্ট আর পকেটে সামান্য পয়সা নিয়ে। পোলিশ এই সাংবাদিক-সাহিত্যিক চুয়াত্তর বছর জীবনের বেশিটাই কাটিয়েছেন দুনিয়া চষে, চল্লিশ বছরের বেশি সময় সময়ের সাংবাদিকতায় তিনি চোখের সামনে দেখেছেন সাতাশটি বিপ্লব আর অভ্যুত্থান। চারবার মৃত্যুদন্ড, অসংখ্যবার কারাদন্ড, বন্দুকের মুখ থেকে বেঁচে আফ্রিকার পথে প্রান্তরে গৃহযুদ্ধের খবর সংগ্রহ করেছেন। জীবনে প্রথমবার যখন বিমানে করে ভারত আসেন এই তরুণ সাংবাদিক, ইংরেজি ভাষা বলতে জানেন না। ইংরেজি শিখতে পুরাতন বইয়ের দোকান থেকে কিনেছিলেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘For whom the Bell Tolls’।

সেই যাত্রা শুরু; এরপর ভারতবর্ষ, চীন, মধ্য এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, আফ্রিকা, কিউবা, ল্যাটিন আমেরিকার পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন ইতিহাস, নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন বই, সাংবাদিকতা আর সাহিত্যের মাঝের সূক্ষ্ম সীমারেখা করেছেন পরীক্ষানিরীক্ষা। ঈর্ষা করার মতোই এক আধুনিক যাযাবরের জীবন কাটিয়েছেন রিশজার্দ কাপুসচিনস্কি।

উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার পথে পরাশক্তির পুতুল হয়ে খণ্ড খণ্ড গৃহযুদ্ধে ধুঁকতে থাকা আফ্রিকায় মানুষের সাথে মিশে গিয়েছেন তিনি। অ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধ থেকে ইরানে রেজা শাহ পাহলভীর পতন, তাঞ্জানিয়া, নাইজেরিয়া কিংবা কিউবা কোথায় ছিলেন না। বন্ধুত্ব করেছেন গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ আর সালভাদর আলেন্দের সাথে, সাহচর্য পেয়েছেন চে গুয়েভারার।

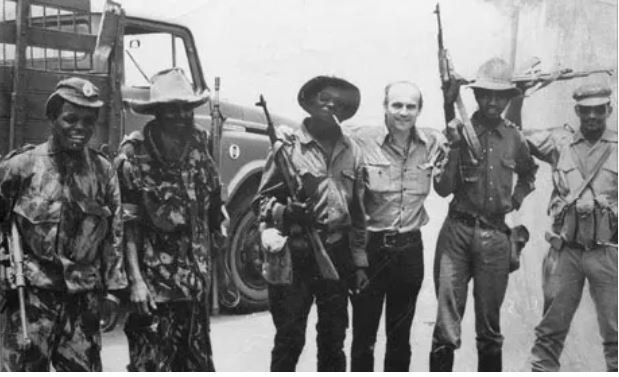

ভ্রমণের দিনলিপি নিয়ে ইতিহাস আর সাহিত্যের এক অনুপম মিশ্রণে বই লিখেছেন, যেখানে বাস্তবতার দিগন্তে এসে মিশেছে লেখকের সাংবাদিকতার প্রত্যক্ষ মর্মপীড়ার অনুভূতি। অ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধের সময় ১৯৭৫ সালে রিশজার্দ কাপুসচিনস্কি ছিলেন লুয়ান্ডা শহরে, পর্তুগিজ উপনিবেশ অ্যাঙ্গোলা থেকে তখন হাজারে হাজারে পর্তুগিজ পাড়ি দিচ্ছে ইউরোপের দিকে। দীর্ঘদিনের মূল্যবান জিনিস কাঠের বাক্সে চাপিয়ে সাগরে পাড়ি দেওয়া দেখে কাপুসচিনস্কি লিখেছিলেন, পুরো কাঠের শহরটিই যেন ভাসছে। গার্সিয়া মার্কেজ তাকে ডাকতেন ‘মায়েস্ত্রো কাপুসচিনস্কি’ নামে। সাহিত্য আর সাংবাদিকতার দিগন্তে দাঁড়িয়ে তার কাজকে মূল্যায়ন করতে কেউ একে ফেলেন ‘ম্যাজিক জার্নালিজম’ এর খাতায়।

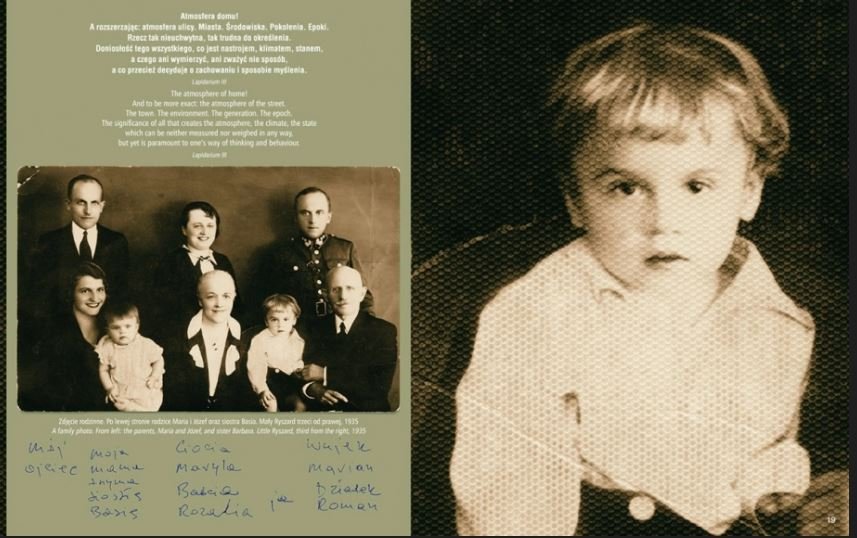

রিশজার্দ কাপুসচিনস্কির জন্ম ১৯৩২ সালে, অর্থনৈতিক মন্দ্রা আক্রান্ত শহর পিনস্ক তখন ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর নানা সমস্যায় ক্লান্ত। বর্তমান বেলারুশে অবস্থিত সেই শহরে তার ছোটবেলা খুব একটা সুখের ছিল না, এর মাঝে হানা দেয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের বর্বর বাস্তবতায় কেটেছে শৈশবের অনেকটা সময়। হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন দারিদ্র্যের কষ্ট। অনেক পরে কাপুসচিনস্কি যখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছেন, গৃহযুদ্ধে ভয়ার্ত শিশুর মুখের দিকে তাকিয়েছেন, মনে পড়েছে নিজের শৈশবের কথা। যুদ্ধের পর পোল্যান্ডের ওয়ারশো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসবিদ্যায় পড়াশোনা শুরু করেন কাপুসচিনস্কি। সেখানেই তার লেখালেখি, কবিতা আর সাহিত্যিক জীবনে হাতেখড়ি হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পোল্যান্ড এবং পূর্ব ইউরোপের প্রায় পুরোটাই সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতার বলয়ে চলে আসে। পোল্যান্ডের ক্ষমতায় আসে কমিউনিস্টরা, পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি (PZPR) হয়ে ওঠে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভেঙে পড়া কলকারখানা, অর্থনীতি, কৃষিকে নতুন করে গড়ে তুলতে মনোযোগ দেয় ওয়ার্কার্স পার্টি, এর সুবাদে সাধারণ মানুষের মাঝে পার্টি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণরা আসতে থাকে পার্টির যুব সংগঠনে। কাপুসচিনস্কিও পার্টির যুব শাখা ইউনিয়ন অফ পোলিশ ইয়ুথ (ZMP) তে যোগ দিয়েছিলেন।

পার্টির যুব শাখার পত্রিকা ‘Sztandar Mlodych (The banner of youth)’ এর সাহিত্য-সংস্কৃতি পাতায় তার লেখালেখির হাতেখড়ি। সেখানেই মেধাবী কবিদের সাথে পরিচয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতা পড়তে ভালোবাসতেন, পত্রিকায় কাজের সুবাদে মেধাবী কবি আর লেখকদের সাথে পরিচয় যত বেড়েছে ধীরে ধীরে সেই ভালোবাসা আরো গভীর হয়েছে। পোলিশ লেখক সাংবাদিকদের সাথে ধীরে ধীরে পরিচিত হতে শুরু করেন এখান থেকেই।

ধীরে ধীরে এই পত্রিকার জন্য রিপোর্টার হিসেবে কাজ শুরু করেন, পত্রিকাটি পোলিশ তরুণ মধ্যবয়স্কদের মাঝে বেশ জনপ্রিয় ছিল, তাই এই পত্রিকাকে সাধারণ সাংগঠনিক পত্রিকা থেকে আলাদা করতে রাজনৈতিক খবরাখবরও বেশ ছাপা শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত থাকলেও বেশ স্বাধীনভাবে এক-আধটু সমালোচনা করে যাচ্ছিল কয়েকজন রিপোর্টার। পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে গুরুত্ব না দিলেও সমালোচনা বাড়তে থাকার সাথে সাথে সেন্সরশিপ আরোপের জন্য সম্পাদকদের চাপ দিতে থাকে তারা। এভাবেই টানাপোড়েন চলতে থাকে দুই পক্ষের মাঝে।

এই টানাপোড়েনের সময়েই খবর আসে, কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে ‘Nowa Huta’ নামে এক পরিকল্পিত নগরী তৈরির কাজ চলছে, সেখানের শ্রমিকদের মানবেতর অবস্থায় কাজ করছেন। এই খবর সাংবাদিক পাড়ায় অনেকদিন ধরেই চাউড়, রিপোর্ট করতে সাহস পাচ্ছে না কেউ। কারণ প্রভাবশালী নেতারা সেই কাজের তত্ত্বাবধান করছেন, পত্রিকায় লেখালেখির ফলাফল শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে কারোই জানা নেই।

শেষ পর্যন্ত তরুণ কাপুসচিনস্কি সরেজমিন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট লেখেন। সম্পাদক এবং সহকর্মীদের অনেকেই ভয়ে ছিলেন কী প্রতিক্রিয়া ঘটে তা নিয়ে। এই রিপোর্টের পর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, নাকের ডগায় বসে পার্টির সমালোচনা করায় অনেকেই ভেবেছিলেন কাপুসচিনস্কির কঠিন সাজা হতে পারে, পাশাপাশি পত্রিকাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

তবে শেষ পর্যন্ত, রাজনৈতিকভাবে ক্ষতি এবং যুব সমাজের মাঝে পত্রিকার সমর্থনের কথা চিন্তা করে কাপুসচিনস্কির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারেনি পার্টি। শাস্তি না দিয়ে বরং এই ঘটনা তুলে আনার স্বীকৃতি হিসেবে ‘গোল্ড ক্রস অফ মেরিট’ এই পুরষ্কারে ভূষিত করা হয় কাপুসচিনস্কিকে।

বিদেশ যাত্রার শুরু

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষে কাপুসচিনস্কি পত্রিকার কাজে পুরো মনোযোগ দেন। ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মে তার জীবন একদম অন্যরকম ভাবে বদলে যায়। তার পত্রিকার সম্পাদক তাকে অফিসে ডেকে জানান, ভারত গিয়ে সেখানের রাজনীতি, অর্থনীতি আর মানুষের অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট করার একটি সুযোগ আছে, কাপুসচিনস্কিকে যেতে হবে। এর আগে তিনি পোল্যান্ডের বাইরে বলতে প্রাগ, বার্লিন আর মস্কো শহরে পা দিয়েছেন। যেখানে তার সাথে ছিল অনেক মানুষ, চিনিয়ে দিয়েছেন কোথায় থাকতে, কী করতে হবে। কিন্তু ভারত যেতে হবে একা, একের বেশি রিপোর্টার পাঠাবার খরচ পত্রিকা বহন করতে পারবে না।

এক বছর আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এসেছিলেন পোল্যান্ডে, সেই রিপোর্ট করেছিলেন কাপুসচিনস্কি, ভারত আর নেহেরু নিয়ে আগ্রহের কমতি ছিল না। পথে নেমেই পথ চেনা শুরু, এখানেই তার আন্তর্জাতিক যাত্রার শুরু। ভারতের বইয়ের দোকান থেকেই হেমিংওয়ের বই কিনে ইংরেজি শেখার শুরু। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া আর চীনের বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। আফগানিস্তানের কাবুল এয়ারপোর্টে ট্রানজিট ভিসা না থাকার কারণে বন্দি হয়েছেন প্রথমবার, যদিও সোভিয়েত দূতাবাসের সহায়তায় তিনি ট্রানজিট ভিসা জোগাড় করতে পেরেছিলেন শেষমেশ।

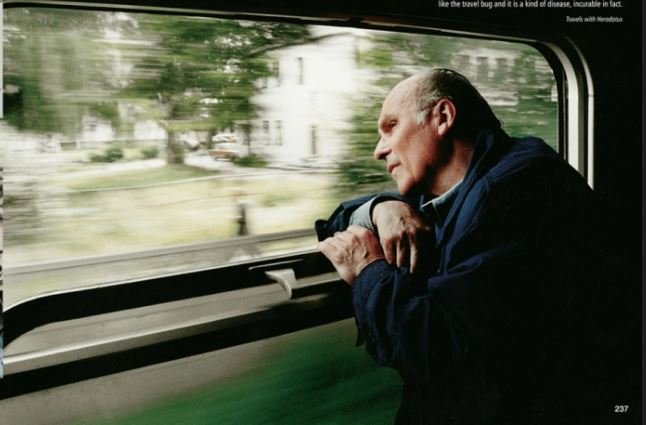

পোল্যান্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন টালমাটাল, চীনে থাকাকালে তার কাছে চিঠি এসে পৌঁছালো। তিনি যে পত্রিকায় কাজ করতেন, ‘Sztandar Mlodych’, সেই পত্রিকার সহকর্মীরা সবাই পদত্যাগ করেছেন, কারণ সরকার ‘Po Prostu’ নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। সহকর্মীরা জানালেন, দেশে এসে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনিও যাতে আন্দোলনে যোগ দেন। কাপুসচিনস্কি তাই দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন, তবে বিমানে করে নয়, ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে চড়ে যাবেন মস্কো পর্যন্ত, সেখান থেকে দেশ তো একদম কাছে।

পোলিশ প্রেস এজেন্সি এবং রিশজার্দ কাপুসচিনস্কি

এরপর যোগ দেন পোলিশ প্রেস এজেন্সিতে, জীবনের আরেক অধ্যায় শুরু এখানেই। ষাটের দশকে আফ্রিকায় পাড়ি জমান কাপুসচিনস্কি, পোলিশ প্রেস এজেন্সির আফ্রিকা বিষয়ক সব খবরের একমাত্র সূত্র ছিলেন তিনি। ষাটের দশকে আফ্রিকার অস্থিরতা তখন তুঙ্গে, দিকে দিকে গৃহযুদ্ধ, কোথাও উপনিবেশের খোলস ভেঙে বের হতে চাইছে আফ্রিকানরা। কাপুসচিনস্কিও তাই আফ্রিকার এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে ঘুরে সংবাদ পাঠানো শুরু করেন। একদম শুরুটা হয় ঘানায়, ঘানায় রাজনৈতিক খবর পোল্যান্ডের পাঠানোর পাশাপাশি এখানের মানুষের জীবনধারা নিয়ে ভীষণ আগ্রহ ছিলো তার। গোত্রে আবদ্ধ এই মানুষগুলো দেশ আর পৃথিবী নিয়ে কী ভাবে। ক্যামেরা হাতে তুলেছেন প্রচুর ছবি।

তাঞ্জানিয়ায় খবর সংগ্রহে গিয়ে আক্রান্ত হন সেরেব্রাল ম্যালেরিয়ায়, একই সাথে কিছুদিন পরে ধরা পড়ে যক্ষ্মা। সেখানেই চিকিৎসা নেন, কারণ তাঞ্জানিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন উত্তপ্ত, ‘নিউ আফ্রিকা হোটেল’ এ জিম্বাবুয়ের (তৎকালীন রোডেশিয়া) রবার্ট মুগাবে, মোজাম্বিকের এদুয়ার্দে মন্দালনে, জাম্বিয়ার ডেভিড কুয়ান্ডা, মালাওয়ির ইয়াতুতা চিশিজার মতো নেতারা আসছেন, বৈঠক করছেন। আফ্রিকার নতুন দিনের সূচনা হচ্ছে, শেকল ভাঙার লড়াই চলছে, কোথাও চলছে গৃহযুদ্ধ। এর পেছনে কোথাও মদদ দিচ্ছে পশ্চিমা শক্তি। কাপুসচিনস্কি এসব আন্দোলন সংগ্রামের বহু নেতার মুখোমুখি হয়েছেন। গেরিলা সংগঠন, সংগ্রামী নেতা, বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অনেক ঐতিহাসিক সংবাদ সম্মেলনেই উপস্থিত ছিলেন।

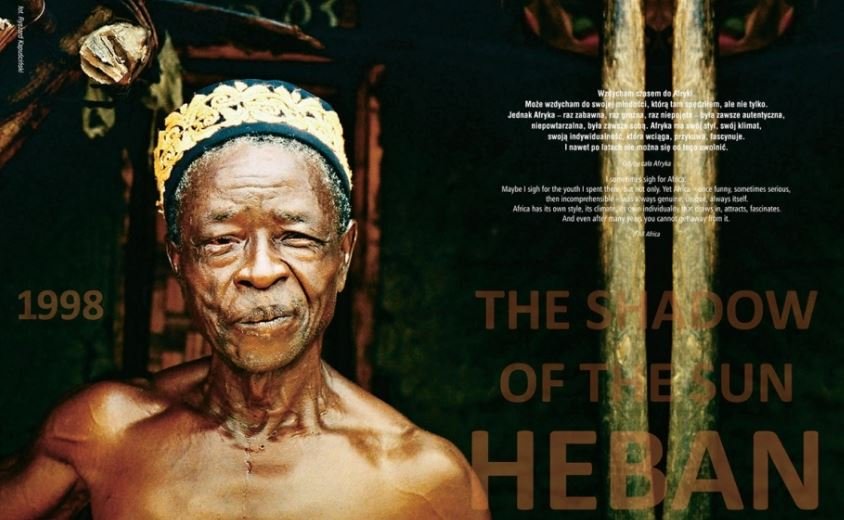

তবে তার পুরো ভ্রমণে দুটি আলাদা নোট নিয়েছেন সর্বদা। একটি খবর হিসেবে যাওয়ার জন্য, অন্যটি মানুষকে, সভ্যতাকে বোঝার জন্য। আফ্রিকাকে নিয়ে তার দেখা, ভাবনা আর ঘটনার সম্মিলনে যে লেখালেখি তা দিয়েই সারাবিশ্বে আজও সমাদৃত কাপুসচিনস্কি। আফ্রিকার উপনিবেশের শিকল ভেঙে বের হওয়ার দিনগুলো নিয়ে লিখেছেন ‘The Shadow of the sun’, ইথিওপিয়ার রাজা হেইলি সেলাসিই’র রাজকীয় দরবারের ঘটনা, তার সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে লিখেছেন ‘The Emperor’।

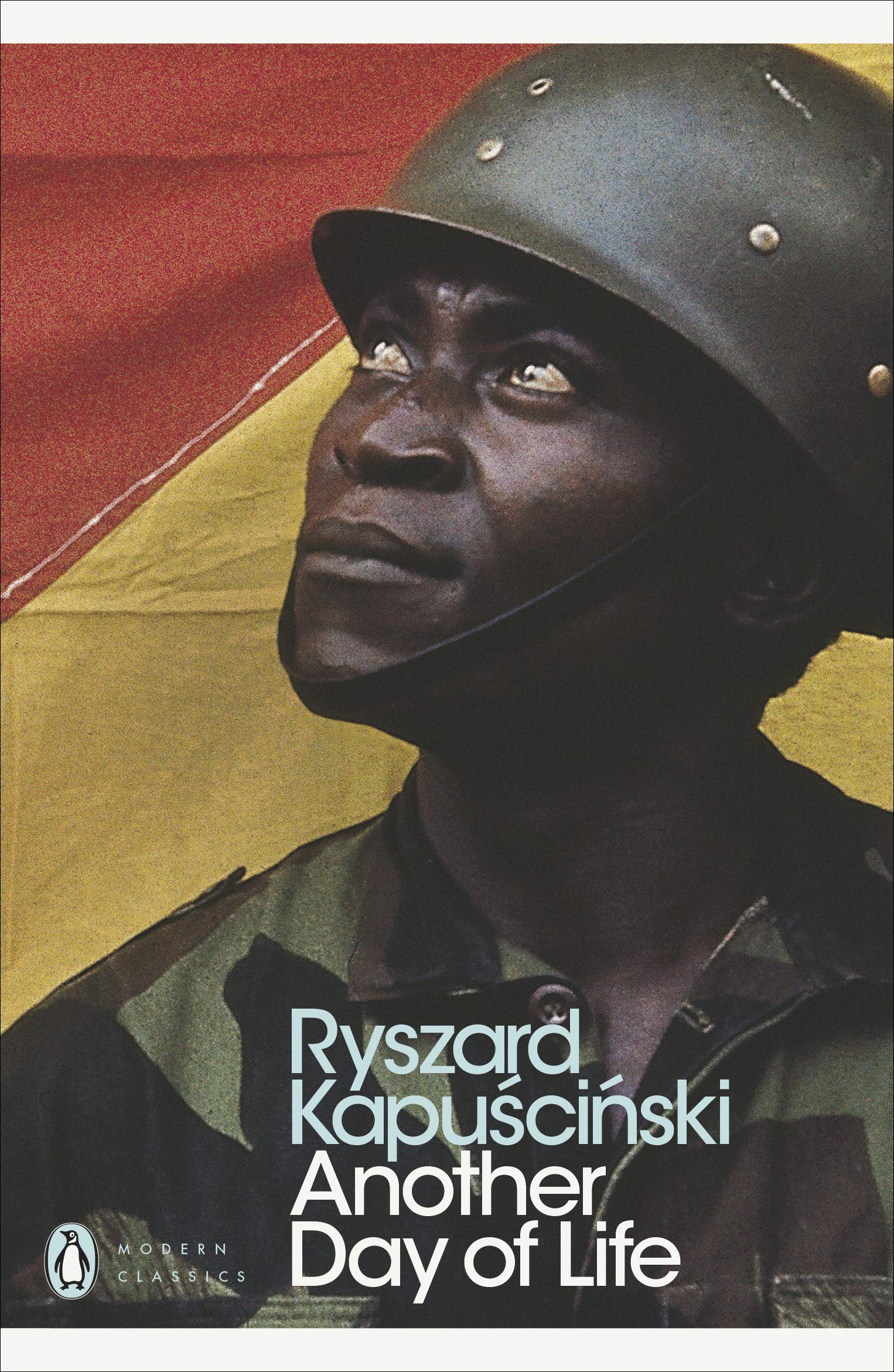

অ্যাঙ্গোলার পর্তুগিজ শাসন থেকে মুক্তি আর গৃহযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন ‘Another Day of life’, যেখানে বামপন্থী বিপ্লবী দল MPLA-র সাথে যোগাযোগের সুবাদে যুদ্ধে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অ্যাঙ্গোলাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে, দেশের একপাশ থেকে আরেকপাশে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি, যুদ্ধের মানে কী বোঝার চেষ্টা করেছেন যুদ্ধের ময়দানে বসে। যুদ্ধের সংবাদদাতা হয়েও যেন কোথায় রিশজার্দ কাপুসচিনস্কি তার লেখায় যুদ্ধবিরোধী কথা লিখে গেছেন।

১৯৬৯ সালে কাপুসচিনস্কি যান মেক্সিকো, সেখানে হন্ডুরাস আর এল সালভাদরের ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের সূচনা হয়, সেই যুদ্ধের সময়ে সংবাদকর্মী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে লেখেন ‘The Soccer War’ নামের বই। এর পাশাপাশি নাইজেরিয়া, কঙ্গোর দিনগুলো নিয়েও স্মৃতিচারণ করেছেন এই বইয়ে।

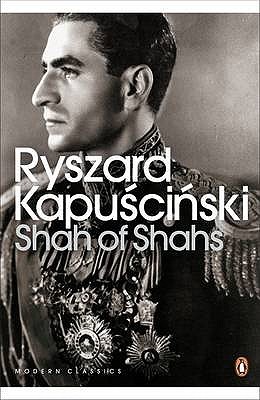

এরপর ১৯৭৯ সালে পাড়ি জমান তেহরানে, রেজা শাহ পাহলভীর পতনের সময়েও পোলিশ প্রেস এজেন্সির ভরসা রিশজার্দ কাপুসচিনস্কি। ইরানের বিপ্লবের দিনগুলোতে সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলেন পাহলভীকে নিয়ে। ইরানের হাতে থাকা তেল বিক্রির অর্থ, পশ্চিমা বন্ধুত্বের খাতিরে গড়ে ওঠা এই সাম্রাজ্যের পতনে দিনগুলোতে সংবাদ সংগ্রহ হয়ে ওঠে কঠিন। সেই অভিজ্ঞতা, সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে লিখেছেন ‘Shah of Shahs’।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের সময় ঘুরে বেড়িয়েছেন ইউরোপ আর এশিয়ার বিস্তীর্ণ জায়গা। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থেকে সোভিয়েত ভাঙনের ঘটনাবলি নিয়ে লিখেছেন ‘Imperium’।

তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের চিন্তা-ভাবনা, উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার দিনগুলো নিয়ে তার লেখা সারা পৃথিবীর মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। সাংবাদিকতা আর বইয়ের জন্য কাপুসচিনস্কি অসংখ্য পুরষ্কার লাভ করেছেন, সমসাময়িক অনেক লেখকই তাকে নোবেল পাওয়ার যোগ্য বলেও মনে করে থাকেন।

কাপুসচিনস্কির কাজের মূল্যায়ন

কাপুসচিনস্কি জীবদ্দশায় সাংবাদিক হিসেবে ছিলেন সফল, দেশের বাইরে চার দশকের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তার করা সংবাদ আর লেখা বইয়ের মুগ্ধ তার দেশবাসী। ধীরে ধীরে অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পেয়েছেন তিনি। নোবেলজয়ী সাহিত্যিক গার্সিয়া মার্কেজ তার দীর্ঘদিনের বন্ধু, তার কাছ থেকেও উদার প্রশংসা পেয়েছেন। তার লেখা ‘Another Day of Life’-কে সিনেমায় রূপান্তর করা হয়েছে। কাপুসচিনস্কির জীবন নিয়ে, তার সাংবাদিকতা আর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলি নিয়ে ‘A Poet on the frontline’ শিরোনামের প্রামাণ্যচিত্রটি সাড়া ফেলেছে দেশে-বিদেশে।

দুঃসাহসিক সাংবাদিকতা অভিযান, বিপ্লব অভ্যুত্থানে ঝাঁপিয়ে পড়া দেখে পশ্চিমা সাংবাদিক মহলে তাকে কেউ কেউ ডাকতেন ‘Indiana Jones with a notepad‘, তৃতীয় বিশ্বের সংবাদদাতা হিসেবে কেউ কেউ ডাকতেন ‘Third World Chronicler’ নামে।

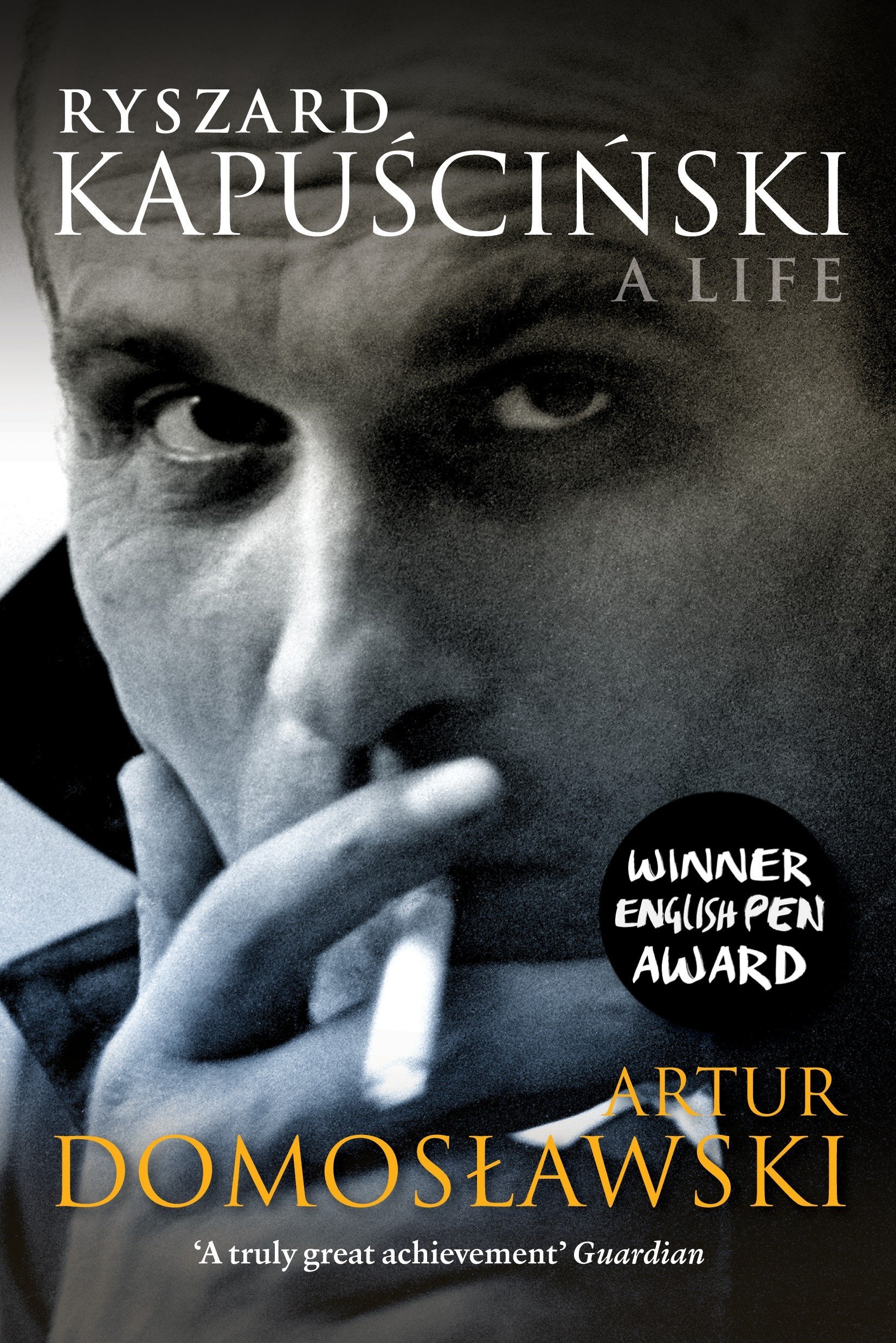

তবে অনেকেই দাবী করেন, কাপুসচিনস্কি সাংবাদিকতার সীমানা ভঙ্গ করেছেন সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে। তবে ২০১২ সালে কাপুসচিনস্কির মৃত্যুর বছরপাঁচেক পরে তার জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে একটি বই বের হয় ‘Ryszard Kapuscinski: A Life‘ নামে, সেখানে একটি অধ্যায়ে (উনচল্লিশতম অধ্যায়: ‘The File’) তার পোল্যান্ডের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যুক্ত থাকার ব্যাপারে তথ্য দেওয়া হয়েছে, যেখানে তার বন্ধু এবং সাংবাদিক আরনেস্ট স্কালস্কির সূত্র দিয়ে বলা হয়, পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টি এবং এর গোয়েন্দারা কাপুসচিনস্কির সাথে যোগাযোগ করেছেন নিয়মিত।

বইয়ের লেখক আরতুর দোমোসলস্কি যদিও কাপুসচিনস্কির দীর্ঘদিনের ছাত্র এবং সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি নিজেও বিশ্বব্যাপী কাপুসচিনস্কির অনেক সাংবাদিক এবং তার সমর্থক বন্ধুদের মতামত নিয়েছেন। জানতে চেষ্টা করেছেন ঠিক কীভাবে প্রবাদপ্রতিম এই সাংবাদিক সাহিত্যিক গোয়েন্দাদের সহায়তা করেছেন। ব্রিটিশ সাংবাদিক ইয়ান ট্রেনর, ইতালিয়ান সাংবাদিক পাওলো রুমিজের মতে, তৎকালীন পোল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থার কারণেই হয়তো কাপুসচিনস্কির হাতে বিকল্প কোনো উপায় ছিল না।

কাপুসচিনস্কি নিজেও একসময় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন, তবে পুরোসদস্তুর সাংবাদিকতার সময়ে তিনি পার্টিতে ইস্তফা দেন। তবে এখনও অনেক গবেষক মীমাংসা করার চেষ্টা করছেন, স্নায়ুযুদ্ধের দলিলপত্র ঘেঁটে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পোল্যান্ড এবং স্নায়ুযুদ্ধালীন অস্থিরতার রাজনীতিতে কাপুসচিনস্কির আদৌ ভূমিকা ছিল কি না, গোয়েন্দা কাজে সহায়তা করেছেন কি না, করলে তৃতীয় বিশ্বের দেশে কীভাবে ভূমিকা রেখেছেন সেই ব্যাপারটি এখনও যথেষ্ট গবেষণার ব্যাপার। এই পুরো ব্যাপারটি পাশে তুলে রাখলে কাপুসচিনস্কির মাঝে দেখা যাবে চমৎকার এক সাংবাদিককে, নিজের জীবনের তিলে তিলে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন অসাধারণ সব বই। এমনকি তার প্রতিযোগী সাংবাদিকরাও স্বীকার করে নিয়েছেন, সাংবাদিকতা আর সাহিত্যের অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়েছেন রিশজার্দ কাপুসচিনস্কি।