“১৯৪৩। সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ। আর আমাদের দেশে? এই বাংলাদেশে? দেশ তখনও ভাগ হয়নি। একটা গুলি চললো না, একটা বোমাও পড়লো না। কিন্তু একটি বছরে মরে গেল ৫০ লক্ষ মানুষ। স্রেফ না খেতে পেয়ে। দে জাস্ট স্টার্ভড অ্যান্ড ড্রপড ডেড।”

উপমহাদেশের এক লজ্জার ইতিহাস এটি। মূলত এখানে বসবাস করা মানুষদের জন্য মারাত্মক লজ্জার অবতারণা হয় এই ইতিহাসের কথা বলতে শুরু করলে। মানুষের কারণেই মারা যায় তারই স্বজাতি ৫০ লাখ মানুষ। আর অস্তিত্ব সংকটে পড়ে অনেকেই বেছে নেন তৎকালীন সমাজের চোখে নোংরা হিসেবে প্রতীয়মান হওয়া পথ।

আকাল। আকাল।

এই আকালের গল্পকেই সিনেমার ফ্রেমে আটকে রাখতে চান বিখ্যাত নির্মাতা মৃণাল সেন। সেই ‘৪৩ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের গল্প বলেছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তার ‘অশনি সঙ্কেত’ (১৯৭৩) সিনেমায়। মৃণাল সেনও তার ‘বাইশে শ্রাবণ’ (১৯৬০) সিনেমায় বলেছেন নিষ্ঠুর সেই সময়ের গল্প। এছাড়াও তার ‘কলকাতা ৭১’ (১৯৭১) সিনেমায় সেই সময়ের গল্পের একটি রূপ নিয়ে এসেছিলেন।

তবে এবার ভিন্নরূপে সেই গল্পের সাথে আশির দশকের সমাজকে তুলে ধরতে ক্যামেরাকে বেছে নেন মৃণাল সেন। সিনেমার নাম ‘আকালের সন্ধানে’। মুক্তি পায় ১৯৮০ সালে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে এটি পরিচালনা করেন মৃণাল সেন। সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে ছিলেন কে কে মহাজন। ডি কে ফিল্মসের পরিচালনায় সঙ্গীতে ছিলেন সলিল চৌধুরী।

সিনেমার শুরুতেই দেখা যায় চিরায়ত গ্রামের ছবি। সবুজ-শ্যামলে ছেয়ে থাকা গ্রাম হাতুই। সেই সবুজের ফাঁক চিড়ে এগিয়ে যেতে থাকে এক ট্রেন। চিরায়ত সবুজের ভাণ্ডার এই হাতুই গ্রামে আবির্ভাব ঘটে এক সিনেমা দলের। তারা এসেছেন ‘৪৩ এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে সিনেমা বানাতে।

তারা নির্মাণ করবেন ‘আকালের সন্ধানে’ নামের একটি সিনেমা। যেখানে তারা তুলে ধরবেন সেসময়ের মানুষদের চরম দুঃখ-দুর্দশার চিত্র। গ্রামে গ্রামে মানুষের স্বার্থপরতার গল্প। পরিবারে সৃষ্টি হওয়া অশান্তির গল্প। অর্থাৎ সিনেমার ভেতর সিনেমা বানানোর গল্প। পর্দায় ব্যতিক্রম কিছু উপহার দিতে বরাবরই সজাগ ছিলেন মৃণাল সেন। প্রায়শই ভাঙতে চেয়েছেন ফ্রেমের চিরায়ত ধারাকে।

গ্রামে তাদের প্রবেশের সাথে সাথেই আমরা শুনতে পাই গ্রামের এক বৃদ্ধের তিরস্কার-

বাবুরা এয়েছেন আকালের ছবি তুলতে! আকাল তো আমাদিগের সব্বাঙ্গে।

তার কঙ্কালসার দেহ বলছে, এই ১৯৮০ সালে এসেও টিকে আছে আকাল। এবং তা বহাল তবিয়তে টিকে আছে মানুষের জীবনে এবং মননে। পুরো সিনেমায় তারই গল্প বলবেন পরিচালক মৃণাল সেন। শুরুতেই তাই দর্শকদের মননে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এই বার্তা। দর্শকের ভাবনাকে সক্রিয় করতে তিনি এই তিরস্কারের সাথে রাখেন আরেকটি দৃশ্য।

এই লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন নারী। দেহের কাপড় দেখে বোঝাই যাচ্ছে অভাব-অনটনে রয়েছেন তিনি। কিন্তু আরেকটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে দর্শক দেখবেন, তার কোলে আছে এক শিশু। ভয়াবহ অপুষ্টির শিকার সে। অবয়ব দেখে দর্শকের চিন্তায় চলে আসবে দুর্ভিক্ষের কথা। শিশুর ছবিটি যেন সেই ‘৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সময় অপুষ্টিতে থাকা শিশুদের প্রতিনিধিত্ব করছে।

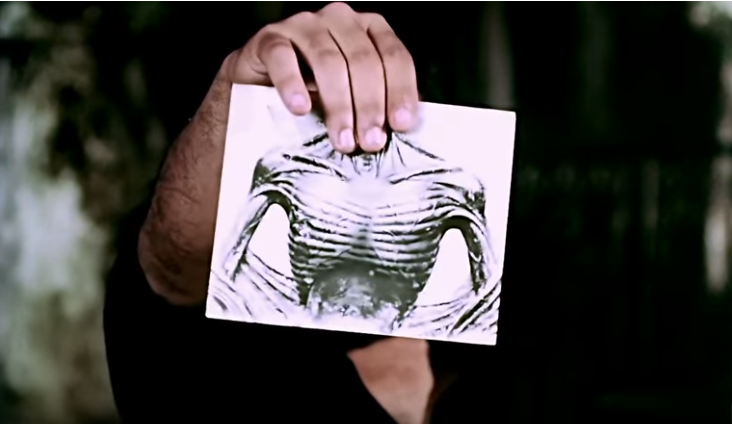

সিনেমার ভেতরেই সিনেমা। সেই সিনেমা নির্মাণ করতে চাওয়া পরিচালক ও তার সিনেমার কলাকুশলীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। তাদের পরিচালকের সংগ্রহে থাকা আকালের ছবি দেখতে থাকেন তারা। আর সেই ছবিগুলোকে মেলাতে থাকেন সময়ের সাথে। হুট করে পরিচালক আসল সিনেমার ক্যামেরার সামনে তুলে ধরেন একটি আকালের ছবি। এ যেন সিনেমার দর্শক অর্থাৎ আমাদেরকে আকালের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া।

তারা তখন একেকটা ছবি দেখেন আর ধরার চেষ্টা করেন সময়কে। আমরা খুঁজে পাই আরেকটি আকালের সময়কে। ১৯৫৯ সালের আকাল। যখন হয়েছিলো এক মিনি আকাল। বলা হয়, আমাদের বাংলাদেশে হয়ে যাওয়া ১৯৭১ সালের বঞ্চনার গল্পও। পরিচালক তখন তার কলাকুশলীদের জিজ্ঞাসা করেন তারা সেই ১৯৭১ সালের কথা ভুলে গেছেন কি না? মূলত মৃণাল সেন এই প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্ন করেছেন আমাদের।

সিনেমায় সিনেমার নির্মাতা গ্রামে ঘুরতে বের হন। পরিচিত হয়ে আসেন বিলীন হতে থাকা তাঁতশিল্পের সাথে। এটি আমাদের ঐতিহ্যের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে। কিন্তু যথাযথ পদক্ষেপের অভাবে এবং অবহেলা ও শত বাধার কারণে তা আজ ধ্বংস হতে চলেছে। মৃণাল সেন আকালের মাঝেও বলেন আরেক আকালের গল্প। আমাদের ঐতিহ্যে আসা আকালের চিত্র দেখান তিনি।

সেই পরিচালক গ্রামের একজন লোককে খুঁজে পান যার সিনেমা নিয়ে রয়েছে আগ্রহ। তার নাম হরেন। কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে জানতে পারেন, হরেন নাকি কলকাতা থেকে বই এনে সিনেমা করতে চেয়েছিলেন। কিছুটা আশ্চর্য হন পরিচালক। অজপাড়া গাঁয়ে এ ধরনের চিন্তা খুব কমই দেখা যায়। কী বই এনে করতে চেয়েছিলেন তা শুনে একদম পিলে চমকে যান তিনি। হরেন বইয়ের নাম বলেছে ‘কার্ল মার্ক্স’!

হরেন কার্ল মার্ক্সের নাম জানেন এটিই তার পিলে চমকানোর জন্য যথেষ্ট। আরও চমক বাকি ছিল তার জন্য। হরেন নাকি সেই বইয়ের নাম ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কারণ তার চেহারা নাকি রুশদের মতো। এবার পরিচালক ধরতে পারলেন, এখানে জ্ঞানের বাতাস এলেও সেখানে রয়ে গেছে অনেক ভুল তথ্য। সাথে সাথেই মাইকে ভেসে আসা এক সিনেমার শো’র ঘোষণা তাকে এই ধারণার যথার্থতা এনে দেয়। মাইকে বলা হয় দেখানো হবে The Guns of Navarone। সেখানে বলা হয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হচ্ছেন অ্যান্তোনি কুইন! আসলে কুইন একজন অভিনেতা। কিন্তু তাকে বলা হচ্ছে সুন্দরী!

শুরু হয় সিনেমার শ্যুটিং। আর শুরু হতে থাকে নতুন এক অধ্যায়ের। সিনেমায় সিনেমার পরিচালক ও অন্যরা পরিচিত হতে থাকেন নতুন অনেক কিছুর সাথে। গ্রামের এক হেডমাস্টার তাদের শ্যুটিং দেখতে আসেন। তিনি বলেন, আসলে সবচেয়ে জরুরি যে ব্যাপারটি আমাদের দরকার, সেটি হচ্ছে বিশ্বাস। পর্দায় বিশ্বাস ফুটিয়ে তুলতে না পারলে সেটি বাস্তব হয়ে ধরা দেবে না। এ যেন আমাদের তথাকথিত পরিচালকদের কাজের তীব্র সমালোচনা।

‘আকালের সন্ধানে’ সিনেমায় থাকে আকালের গল্প। কীভাবে দুর্ভিক্ষের সময় না খেতে পেয়েও চাষী তার জমি বিক্রি করেননি। কীভাবে অভাবের তাড়নায় ঘরের বধূ বেছে নেন ঘৃণার পথ। কলকাতা থেকে আসা কন্ট্রাক্টর বাবুদের ওখানে গিয়ে তাদের আনন্দ দিয়ে চালের বন্দোবস্ত করেন বধূ। তখন কীভাবে তৈরি হয় পারিবারিক দ্বন্দ্ব। এখানে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। পরিচালক যখন পারিবারিক কলহের চিত্র শ্যুট করছিলেন, তখন এক আশ্চর্য ঘটনার অবতারণ হয়।

তাদের সেটে পরিচারিকার কাজ করে দুর্গা। শ্যুটিংয়ে পারিবারিক কলহের সময় যখন স্বামী রাগে তার বাচ্চাটাকে আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলতে যায়, তখন সেই দুর্গা চিৎকার দিয়ে ওঠে। শ্যুটিং সেট পুরোটাই চুপ হয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে যান পরিচালক নিজেই। ধীরে ধীরে শ্যুটিং স্পট থেকে বের হয়ে যায় দুর্গা।

দুর্গা তো তেতাল্লিশের আকাল দেখেনি। তাহলে এই অবস্থা দেখে তার আঁতকে ওঠার কারণ কী হতে পারে? তার একটি বাচ্চা রয়েছে। ঘরে তার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। এ অবস্থায় তার এই প্রতিক্রিয়ার একটাই মানে হতে পারে। বর্তমানে টিকে আছে আকাল। তার মতো অনেকেই সেই আকালের ভুক্তভোগী। পরিবারকে চালাতে হয় কষ্ট করে। হয়তো ঘৃণার পথ বেছে নিতে পারেন না। কিন্তু অন্যের হয়ে গতর খেটে কাজ করে সেই আকালকে সামাল দিচ্ছেন তারা। তবে তাদের মনের ভেতরে টিকে আছে প্রচণ্ড দুঃখবোধ, যা প্রায়ই বেরিয়ে আসতে চায়।

সিনেমায় তাদের একজন নারী চরিত্রের দরকার পড়ে। হরেন তাদের আশ্বাস দেন, গ্রামেই পাওয়া যাবে এমন কাউকে। কিন্তু সেই নারী চরিত্রটি একজন পতিতার চরিত্র। সিনেমায় দেখানো হবে অভাবের তাড়নায় তিনি বেছে নিয়েছেন এই পথ। কিন্তু বিবরণ শোনার পর পিছপা হয় অনেকেই। আর যখন সবাই শুনতে পান যে এই সিনেমার গল্প হবে মানুষের নিজেদের স্বার্থে তৈরি করা আকালকে নিয়ে। তখন গ্রামের হর্তাকর্তারা সিনেমার শুটিং বন্ধ করতে উঠেপড়ে লেগে যান। কারণ তারাই তো সেই তেতাল্লিশের সময় দুর্ভিক্ষ হবার পেছনে অন্যতম দায়ী।

ফলে গ্রামের এই মানুষগুলো বিরোধিতা করতে থাকে এ সিনেমার। কিন্তু এ গল্প তো গ্রামের মানুষেরই গল্প। তাহলে সেই খেটে খাওয়া মানুষেরা কেনো গ্রামের মাতব্বরের দেখানো পথে চলবে? এখানেই পরিচালক মৃণাল সেন দেখিয়েছেন গ্রামের হর্তাকর্তাদের বেছে নেয়া শোষণ করার হাতিয়ারগুলোকে। এখানে দেখা যায়, মাতব্বররা বলছেন যে, খারাপ মেয়ে মানুষের গল্প বলা হচ্ছে এই সিনেমায়, যা তাদের সমাজের মানুষদের জন্য লজ্জাকর। এটি বলে আরা ক্ষেপিয়ে তোলেন পুরো গ্রামবাসীকে। এই ধারণা দিয়ে মৃণাল সেন ফুটিয়ে তুলেছেন রাজনৈতিক বক্তব্য।

গ্রামের মাতব্বররা মাস্টারমশাইয়ের কাছে গেলে তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দেন, তেতাল্লিশের সময় তাদের পূর্বেকার অপকর্মের কথা। তিনি বলেন, গ্রামে আসা এই দল সেই গল্প বলার জন্যই এসেছেন। কিন্তু এটি মাতব্বরদের স্বার্থে আঘাত করেছে বলেই তারা উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু মাস্টারমশাই একা এই ধারণার অধিকারী। গ্রামের আর সবাই তো মাতব্বরদের কথা মেনেই চলেন। ফলে প্রতিবাদ হয়নি হর্তাকর্তাদের এই স্বার্থের বিরুদ্ধে।

তবে প্রতিবাদের ভাষা আছে তাদের মনে। কাউকে খুঁজে না পেয়ে পরিচালক দুর্গাকে বলেন অভিনয় করতে আসার জন্য। কিন্তু তার স্বামী তাকে আসতে দেননি। তার স্বামী সমাজের দোহাই দিতে থাকেন। তখন দুর্গার বলা কথাগুলো আমাদের সমাজের সমাজপতিদের আঁতে ঘা দেয় যেন।

গাঁয়ের পাঁচজন তখনও ভাবেনি এখনও ভাবছে না। তবে আইজ কেন তারা নাক গলাতে আসে?

তাদের শ্যুটিং চলার সময় যখন নিরাপত্তা দেয়ার জন্য পুলিশ আসে, তখন হাস্যরসাত্মক দৃশ্যের মাধ্যমে করা হয় অনিয়মের বিরুদ্ধে সমালোচনা। একজন অভিনেতাকে পুলিশ জিজ্ঞাসা করেন কীসের শ্যুটিং হচ্ছে। সেই অভিনেতা বলেন যে পাচারের শ্যুটিং হচ্ছে। তখন পুলিশটি অবাক হয়ে বলেন, পুলিশের সামনেই পাচার হচ্ছে! তখন সেই অভিনেতা প্রশ্ন করেন-

কেন, হয় না বুঝি?

এতক্ষণ পরিচালক মৃণাল সেন সমালোচনা করেছেন সমাজের স্বার্থবাদী মানুষদের। এবার ভিন্নরূপ দেখার পালা। যেটি তিনি প্রায়ই তার সিনেমায় করে থাকেন। পরিচালকের জন্য ব্যতিক্রমী এক টার্ম ‘আত্মসমালোচনা’। পরবর্তিতে ‘খারিজ’ (১৯৮২) সিনেমায়ও আমরা দেখি নিজেকে সমালোচনা করার রূপ। ‘আকালের সন্ধানে’ আমরা দেখি নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি।

এজন্য তিনি বেছে নিয়েছেন কয়েকটি শট। দুর্গা একদিন তার বাচ্চার অসুস্থতার জন্য কাজ করতে পারেনি। কিন্তু তাকে তার একদিনের পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়া হয়। তবে দুর্গা এ টাকা ফেরত দিয়ে যায়। কারণ তার মতে, সে যেহেতু কাজ করেনি, তাই এ টাকা তার প্রাপ্য নয়। তখন এই টাকা হাতে নিয়ে সিনেমার শ্যুটিং করতে আসা একজন অভিনয়শিল্পী ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

এ কান্না কীসের কান্না? হেরে যাওয়ার কান্না। এত নামিদামি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব তারা। কিন্তু এহেন মানুষদের দুঃখই দূর করতে পারেননি তিনি। বলতে এসেছেন আকালের গল্প। কিন্তু এখনও টিকে থাকা আকাল দূর করতে পারছেন না।

মাস্টারমশাই যখন সেটে এসে তাদেরকে চলে যেতে বলেন, তখন তার কিছু বক্তব্য থেকে এখানে তুলে ধরা হলো। তিনি সেটের সবাইকে বলছেন-

দোষটা একতরফা নয়। এদের যেমন অশিক্ষা, সংস্কার, লোভ, স্বার্থপরতা আরও কিছু। আমি বলবো না। তবে আপনারাও ধুয়া তুলসি গঙ্গাজল নন। দোষ আপনাদেরও আছে। আপনাদের পদমর্যাদা দিয়ে, আপনাদের সামাজিক কৌলীন্য দিয়ে আপনাদের তো প্রিভিলেজড ক্লাসই বলতে পারি। পারি তো?

কথাগুলো বলার সময় সেখানে থাকা সিনেমার কলাকুশলীরা থমকে থাকেন। নির্বাক চেয়ে থাকেন পরিচালক। এ কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মাস্টারমশাই বলেন,

আপনারা এতকাল নিজেদের চাপিয়ে এসেছেন এদের ওপর। এরা কেন সহ্য করবে?

এই সংলাপ যেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। এখানে যেমন বোঝানো হয়েছে দুর্ভিক্ষের সময় শহরের বাবুরা মানে প্রিভিলেজড ক্লাস গ্রামে এসে সাহায্য না করে বাধিয়েছেন পারিবারিক অশান্তি। তেমনি আজও সমাজের গল্প বলতে গিয়ে বেছে নিতে চাচ্ছেন তাদেরকেই। তাদেরকে শোষণ করে সেই গল্প বলার জন্য বেছে নেয়া হচ্ছে তাদেরকেই।

এখানে আরেকটি বক্তব্য উল্লেখ করার মত। মাস্টারমশাই বলছেন-

একটা ফাঁক, ভুল বোঝাবুঝি। যেন দুটো পৃথিবী। আপনারা, আমরা।

শেষ দৃশ্যে যখন আমরা দেখি ফিরে যাচ্ছে পুরো শ্যুটিং পরিবার, তখন একটি বই হাতে এক কিশোর। থমকে দাঁড়িয়ে আছে সে। বলা হচ্ছে না আকালের গল্প। তার চোখে দেখানো হয়, গল্প বলা মানুষজন ক্ষান্ত দিয়ে চলে যাচ্ছেন দূরে। দূরত্ব না কমে বরং বাড়ছেই। এই দূরত্ব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার বিরাজমান দূরত্ব।

এ ছবির পরিচালক হিসেবে মৃণাল সেন ১৯৮১ সালে বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি বোর্ডের বিশেষ পুরস্কার পান। এ ছাড়া মৃণাল সেন এ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ‘স্বর্ণকমল’ এবং শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের জন্য ‘রজতকমল’ পুরস্কার লাভ করেন।

এতে পরিচালকের চরিত্রে অভিনয় করেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। অভিনয় করেছেন স্মিতা পাতিল, দীপংকর দে এবং শ্রীলা মজুমদারসহ আরও অনেকেই। অভিনয় করেছেন মৃণাল সেনের স্ত্রী গীতা সেনও।