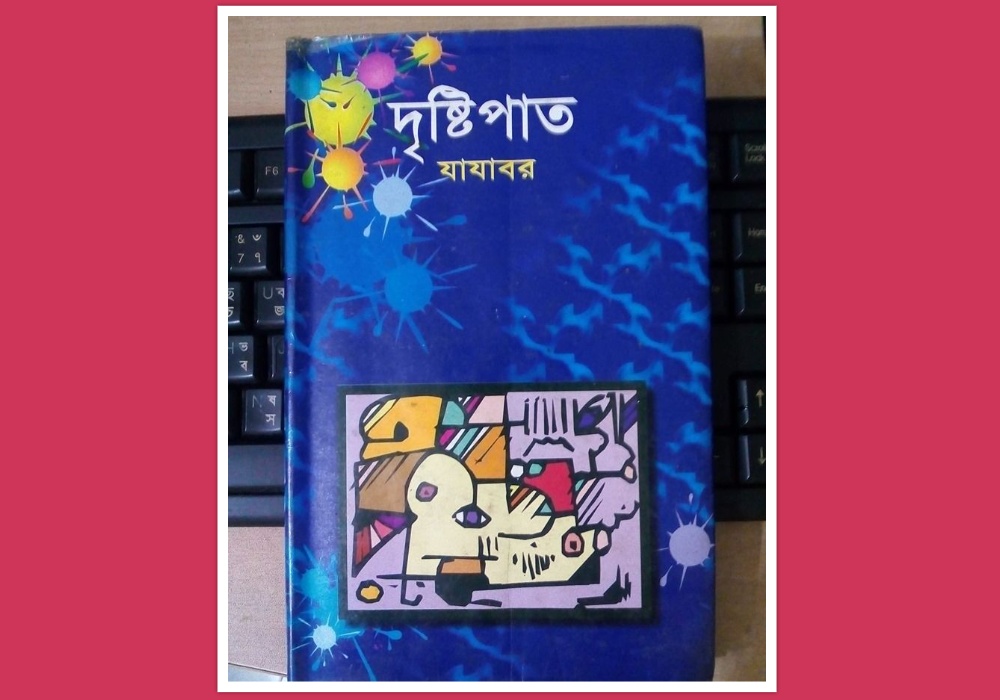

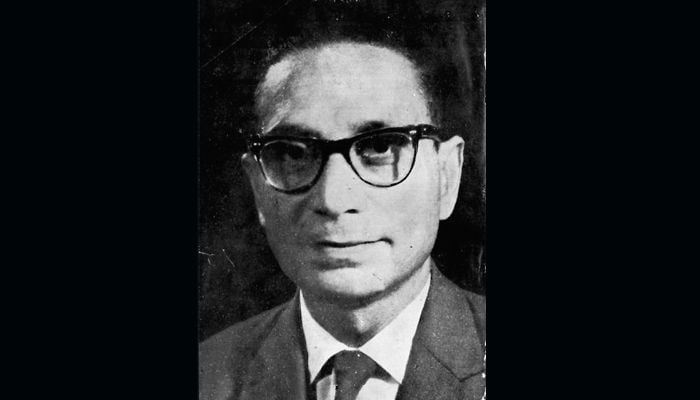

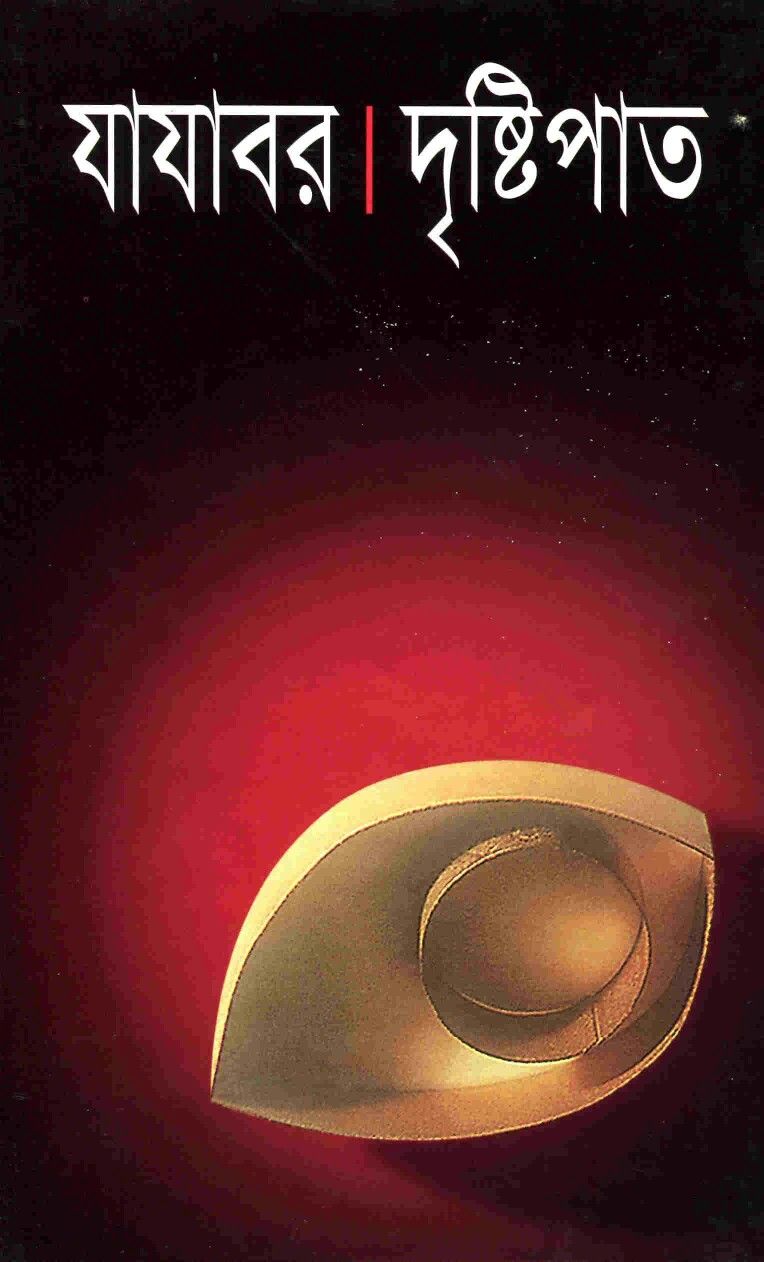

‘যাযাবর’ ছদ্মনামের আড়ালে থাকা মানুষটি বিনয় মুখোপাধ্যায়। তার লেখা ‘দৃষ্টিপাত’ কাহিনীর নায়ক দিল্লির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন, অনেক দর্শনীয় জায়গায় গিয়েছেন, অনেকের সাথে পরিচিত হয়েছেন। একে এক ব্যক্তিগত ভ্রমণকাহিনী বললে ভুল হবে না। তবে হ্যাঁ, এটা ভ্রমণকাহিনী ছাড়াও অনেক কিছু। নির্দিষ্ট কোনো ঘরানায় হয়তো ফেলতে পারবেন না পাঠকেরা। এর মাঝে একইসাথে আছে ভ্রমণ, ইতিহাস, সমসাময়িক রাজনীতি, আছে মানুষের কথা আর প্রেমের গল্প।

বিগত শতকের চল্লিশের দশকের দিল্লির পটভূমিকায় লেখা এক বই ‘দৃষ্টিপাত’। তখন একদিকে চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ভারতের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নের আলোচনায় বিলেত থেকে আইন সভার সদস্য ক্রিপস এলেন। তিনি নিয়ে এসেছেন প্রস্তাব। দিল্লিতে বসল আলোচনা। সাথে বসলেন গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহেরু, মাওলানা আজাদ, জিন্নাহ। প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রিপসের মনে অবিচল আস্থা।

গল্পের নায়ক, যার নাম আমরা জানতে পারি না; কখনো তিনি মিনি সাহেব বলে পরিচিত হন, আবার কখনো বাল্যকালে বন্ধুদের দেওয়া ‘পোটলা’ নামে। নায়ক বিলেতফেরত, ব্যারিস্টারি পড়ার ইচ্ছা। তবে সেই ইচ্ছায় আপাতত মুলতবি, দিল্লি গেছেন এক পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে। অনেক বন্ধু মানুষের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন। সেই নিমন্ত্রণে তিনি গেছেন নয়াদিল্লির অনেক স্থানে। এখানেই প্রবেশ ঘটে ইতিহাসের।

নায়ক হয়তো নিজামুদ্দিনের দরগায় গেছেন, সমাধির আশপাশে ও উপরে সুদৃশ্য ভবন ও অলিন্দ, বিভোর হয়ে দেখছেন কারুকাজ, সেইসাথে পাঠক পড়ে নিচ্ছেন নিজামুদ্দিন আর গিয়াসুদ্দিনের ইতিহাস। গিয়াসুদ্দিনের রাজধানী তুঘলকাবাদ আজ বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত। সেদিনের রাজধানী তার অভ্রভেদী অহংকার নিয়ে বহুদিন আগে মিশেছে ধুলায়; দীন সন্ন্যাসীর মহিমা পুরুষানুক্রমে ভক্তজনের সশ্রদ্ধ অন্তরের মধ্য দিয়ে রয়েছে অম্লান। তার আর্কষণ দূরকালে প্রসারিত। আর নিজামুদ্দিন মন্ত্রের মতো পাঠ করছেন, দিল্লি দূর অস্ত। দিল্লি অনেক দূর। মুহূর্তের মাঝে চোখের সামনে ভেসে ওঠে চিত্রগুলো। বইয়ের পাতা থেকে জন্ম নেয় কল্পনার জগত।

গল্পে হারিয়ে যাওয়া কিছু ইতিহাসও আছে,

“ইতিহাসে সম্রাট আলমগীর শাসন বিধর্মী নির্যাতনের দুরপনেয় কলঙ্কে মলিন; সে-তথ্য স্কুলপাঠ্য পুস্তকে আছে। কিন্তু এই হৃদয়হীন অথচ অমিত-বিক্রম যোদ্ধা নৃপতির জীবন যে দুটি বিশিষ্ট উপদ্রুতা বন্দিনীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত ছিল, সে-কথা যথোচিত বিদত নয় জগতে।”

মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মাঝে ফিরোজশাহের কথা আছে, আছেন আলাউদ্দিন খিলজি। এছাড়াও আছে মন্দির, পার্ক, রাজপথের কথা।

“মোগল বাদশাহ বাবরের চাইতে চিফ-কমিশনার বেলা সাহেবের গুরুত্ব এখানে অধিক। তাই নুরজাহান লেন অপেক্ষা বেয়ার্ড রোড অধিকতর অভিজাত। বোঝা গেলো, নয়াদিল্লির নগরপালদের আর যাই থাক, বিনয়ের অপবাদ নেই।”

বইটা পড়লে বোঝা যায়, তখনকার দিল্লি ছিল মানুষের ভারে ঠাসা। আমলাতান্ত্রিকতার প্রবল বিস্ফোরণ ঘটেছে সেখানে, আর মানুষেরাও সেটার পিছনে ছুটছে কল দেওয়া পুতুলের মতো। সরকারি অফিসারদের ধ্যানজ্ঞান থাকে প্রমোশন পাওয়া, টাকা কামাই আর কোয়াটার্সে ভালো বাসা পাওয়া। পুরো একশ্রেণির মানুষের একই চিন্তাভাবনা দেখা যায়, খুবই অপ্রীতিকর।

লেখকের ভাণ্ডারে রসিকতার উপাদান আছে বলতে হবে। প্রায়ই লেখক সেই হাস্যরসাত্মক বর্ণনা দিয়ে পাঠকদের মুখরিত করেছেন। একটা নমুনা এখানে দেওয়া যায়,

“হোটেল, বোর্ডিং-হাউস সর্বত্রই এক রব, ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট এ বাড়ি। প্রচুর দক্ষিণা কবুল করেও সাতদিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় একটা মাথা রাখবার স্থান সংগ্রহ করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- বহুদিন মনে ছিল আশা; রহিব আপন মনে, ধরণীর এক কোণে, ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা। অনুমান হয় কবি এককালে দিল্লিতে ছিলেন।”

লেখকের লেখার ধরন রবীন্দ্রনাথের লেখার কথা মনে করিয়ে দেয়। লেখকের লেখনী এতই প্রাঞ্জল এবং সরস, শব্দচয়ন এতই মনকাড়া, এক একটি লাইন বার দুয়েক না পড়লে মনে তৃপ্তি আসে না। লেখনীর শক্তি এমনই অধিক, সে শক্তি বলে প্রতিটি চরিত্রে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। লেখক সেই সাথে পাঠকদের সাথে ভাব বিনিময় করেছেন, নিখুঁত হাতে রচনা করেছেন গভীর জীবনবোধ সম্পন্ন একটি গল্প।

গল্পের শেষের দিকে রয়েছে এক প্রেমের আখ্যান। সেখানে জানা যায়, মারাঠি আধারকারের মতো সংযমী যোগী পুরুষেরাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন, হিসেবের গরমিল করেন জমাখরচের খাতায়। প্রথমে পরিচয়; প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এক তরুণী, সঙ্গে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। তারপর বন্ধুত্ব- অসাধ্য সাধন করলেন আধারকার। ছ’মাসে শিখলেন বাংলা, বৎসরকালে কণ্ঠস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য, দু’বছরে সাঙ্গ করলেন পঠনযোগ্য সমুদয় বাংলা সাহিত্য। অতঃপর প্রেম, তবে তা কি একপাক্ষিক নাকি দ্বিপাক্ষিক, আধারকারের মতো প্রশ্ন জাগে পাঠকদের মনেও।

তারপর কী হলো? এ অংশে এসে লেখক আরও গভীরভাবে মনে দাগ কেটে যেতে পেরেছেন। আধারকারের বিরহী প্রাণ থেকে নির্গত একটি বাণী এখানে না বললেই নয়,

“মিনি সাহেব, জগতে যুগে যুগে কিং এডওয়ার্ডরাই করেছে মিসেস সিম্পসনের জন্য রাজ্য বর্জন, প্রিন্সেস এলিজাবেথেরা করেনি কোনো জন, স্মিথ বা ম্যাকেঞ্জির জন্য সামান্যতম ত্যাগ। বিবাহিতা নারীকে ভালোবেসে সর্বদেশে সর্বকালে আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছে একাধিক পুরুষ; পরের স্বামীর প্রেমে পড়ে কোনোদিন কোনো নারী রয়নি চিরকুমারী।”

বইটির নতুন মুদ্রণ আসে চারুলিপি প্রকাশনী থেকে ১৯৯৫ সালে। প্রচ্ছদ করেছেন রফিকুল ইসলাম রফিক। তখনকার মূল্য ছিল ৬০ টাকা মাত্র। এই মুদ্রণের ৮০ পৃষ্ঠার বইটিতে আবিষ্কারের আনন্দ আছে, উৎকৃষ্ট জীবনবোধ আছে, বিরহের একটি জলজ্যান্ত পাণ্ডুলিপি আছে, সমাজ আছে, সংসার আছে, শ্লীল ও সাবলীল ঠাট্টা আছে; সর্বোপরি, বিনয় মুখার্জীর স্বনাম মহিমান্বিত বিনয় আছে বইয়ের প্রতিটি পাতায়।