পরিচালক হিসেবে স্টিভেন স্পিলবার্গের সুখ্যাতি জগৎজোড়া। সুতরাং তিনি যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে ফিল্ম বানান, তাহলে সেটা যে বাকি সব ফিল্মের চেয়ে আলাদা হবে তাতে আর সন্দেহ কী! স্পিলবার্গ তার নামের মর্যাদা রেখেছেন, রায়ানকে বাঁচানোর গল্প তিনি বলেছেন তার মতো করেই। ইতিহাস ও বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন, তার জন্য কিছু তেতো সত্য বলতেও দ্বিধা করেননি। ফলে সেভিং প্রাইভেট রায়ান স্বীকৃতি পেয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলোর একটি হিসেবে।

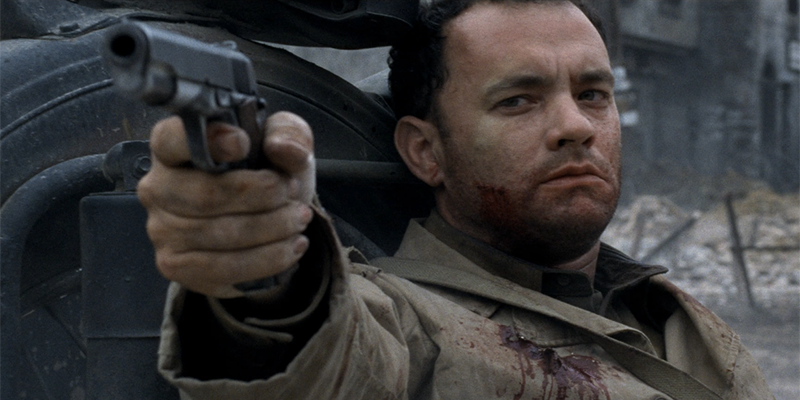

১৯৪৪ সালের ০৬ জুন থেকে ১৩ জুন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই আট দিনের ঘটনাকে পুরো সিনেমায় বর্ণনা করেছেন স্পিলবার্গ। সিনেমার শুরু বর্তমান সময়ে হলেও ফ্ল্যশব্যাক চলে যায় ১৯৪৪ সালের ০৬ জুন তারিখে, পশ্চিমা মিত্রশক্তি কর্তৃক ফ্রান্সের নরম্যান্ডি আক্রমণের দিন (ডি-ডে)। সেদিন মার্কিন বাহিনী সেকেন্ড রেঞ্জার ব্যাটালিয়নের ক্যাপ্টেন মিলারের (টম হ্যাঙ্কস) নেতৃত্বে ওমাহা বীচ আক্রমণ করে। জার্মান ডিফেন্সিভ লাইনের তুমুল আক্রমণের মুখে পড়ে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলেও অবশেষে বীচ দখল করতে সমর্থ হয় মার্কিন সৈন্যরা। এদিকে ওয়াশিংটনে মার্কিন ওয়ার ডিপার্টমেন্ট জানতে পারে, রায়ান বংশের তিন ভাই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকা বাকি একজন, জেমস ফ্রান্সিস রায়ান (ম্যাট ডেমন), নরম্যান্ডিতে যুদ্ধরত অবস্থায় আছে। বংশের একমাত্র প্রদীপ তখন রায়ান, তাই তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। স্বয়ং সেনাপ্রধান জেনারেল জর্জ মার্শাল আদেশ প্রদান করেন রায়ানকে যেকোনো মূল্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে এনে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার। আর এই গুরুদায়িত্বের ভার পড়ে ক্যাপ্টেন জন মিলারের হাতে। জার্মান দখলকৃত ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতো প্রাইভেট রায়ানকে খোঁজার মিশনে নামেন মিলার ও তার দল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চলচ্চিত্রগুলোয় একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে যুদ্ধ। ফিউরি বা হ্যাকস রীজ-এর মতো সিনেমাগুলো আগাগোড়া যুদ্ধনির্ভর। সেভিং প্রাইভেট রায়ান-এও স্পিলবার্গ অনেকগুলো বিস্তৃত ওয়ার সিন রেখেছেন। সিনেমার শুরুটাই হয়েছে ওমাহা বীচের ওপর মার্কিন-জার্মান সংঘর্ষ দিয়ে। বিশ্বযুদ্ধের সিনেমাগুলোতে যুদ্ধের নৃশংসতা ফুটিয়ে তুলতে পারাটা অনেক বড় সার্থকতা। কিন্তু, হলিউডের পরিচালকেরা তাদের সিনেমাগুলোতে যুদ্ধের নৃশংসতা, বাস্তবতা বা ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলার চেয়ে বরং যুদ্ধকে ‘মহৎ’ করে দেখানোর চেষ্টাতেই বেশি মত্ত ছিলেন। অধিকাংশ মার্কিন পরিচালকের ওয়ার্ল্ড-ওয়ার-টু-ফিল্ম মানেই মার্কিন বীরত্বের উপাখ্যান। ফিউরি থেকে শুরু করে হাল জমানার টপগান– সবক্ষেত্রেই যুদ্ধ বা সংঘর্ষকে গ্ল্যামারাইজড করা হয়েছে, দর্শককে বোঝানো হয়েছে যুদ্ধ মানেই শৌর্যবীর্যের প্রতীক। কিন্তু স্পিলবার্গ সেপ থে হাঁটেননি। তিনি চেয়েছিলেন তার দর্শকরা যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতাকে কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারে, তারা যেন এই যুদ্ধের শিকার মানুষগুলোর অসহায়ত্ব বুঝতে পারে। ফলে যখন দেখা যায়, ওমাহা বীচে নামার সময় সৈনিকদের চোখে-মুখে ভীতির ছাপ, কেউ কেউ সী-সিকনেসের কারণে বমি করছে অথবা আমাদের ক্যাপ্টেন মিলারের হাত ঠকঠক করে কাঁপছে- তখন দর্শকের মনে সেসব হতভাগা সৈনিকদের জন্য করুণারই উদ্রেক হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের অত্যাচার বিশ্বজুড়ে কুখ্যাত হয়ে আছে। স্বভাবতই সিনেমাগুলোর একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে নাৎসি সম্পর্কিত বিষয়াদি। সম্প্রতি ২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হলিউডের ওভারলর্ড সিনেমায় নাৎসিদের গোপন ল্যাবরেটরিতে সাধারন মানুষের ওপর করা বীভৎস গবেষণা দেখানো হয়েছে। সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত রোমান পোলানস্কির দ্য পিয়ানিস্ট সিনেমায় জার্মান অধিকৃত পোল্যান্ডে নাৎসিদের হাত থেকে লুকিয়ে এক ইহুদী পিয়ানোবাদকের বেঁচে থাকার গল্প বলা হয়েছে। ইনগ্লোরিয়াস বাস্টার্ডস বা ফিউরি-তে নাৎসিদের অত্যাচার ও তাদের প্রতি মিত্রবাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এই সিনেমাগুলোর প্রায় সবগুলোই পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি।

আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের আচরণ কেমন ছিল? তারা কি যুদ্ধের নিয়মনীতি, রুলস অভ অ্যাঙ্গেজমেন্ট পুরোপুরি মেনে চলেছিল? না, তার মানে এখানে নাৎসিদের অমানবিক অত্যাচারকে সমর্থন করার প্রয়াস করা হচ্ছে না। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই নীতিভঙ্গের দিক থেকে নাৎসিদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না মার্কিন সৈনিকরা। সেভিং প্রাইভেট রায়ান সিনেমায় দেখা যায়, ওমাহা বীচ মার্কিন সৈনিকরা প্রায় দখল করে ফেললে জার্মান সৈনিকরা আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু হাত তুলে দাঁড়ালেও অনেকক্ষেত্রে মার্কিন সৈন্যরা তাদের ওপর গুলি চালায়।

এখানে ওমাহা বীচে একটি দৃশ্যের কথা বলতেই হয়। ঐ দৃশ্যে দেখা যায় দুজন জার্মান সৈনিক হাত তুলে এগিয়ে এসে দুজন মার্কিন সৈনিকের উদ্দেশ্যে কিছু চেঁচিয়ে বলছেন। কিন্তু বিদেশি ভাষা না বোঝার অজুহাত দেখিয়ে ওই দুজন আত্মসমর্পণ উন্মুখ সৈনিককে গুলি করে মেরে ফেলে মার্কিন সৈনিকরা। মূলত ঐ দুজন সৈনিক জাতিগতভাবে জার্মান ছিল না এবং তারা সেটাই বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের কথাকে পাত্তা না দিয়ে তাদের মেরে ফেলে আবার সেই খুন নিয়ে হাসাহাসি করা- এতে বোঝা যায় যুদ্ধের সময় অনেক ক্ষেত্রে মার্কিন সৈনিকরাও নীতিনৈতিকতার ধার ধারেনি। দৃশ্যটি খুবই ছোট হলেও স্পিলবার্গ অনেক বড় একটি ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরেছেন, যেটা অন্য অনেক পরিচালকই করার সৎসাহস দেখাননি। এসব কারণেই সেভিং প্রাইভেট রায়ান ঐতিহাসিক সত্যতার দিক থেকে অন্যতম সেরা একটি চলচ্চিত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

স্পিলবার্গ কিন্তু প্রথমদিকে ভাবেননি, সেভিং প্রাইভেট রায়ান সফল কোনো চলচ্চিত্র হবে। তিনি মনে করেছিলেন, তার এই ফিল্ম দর্শক দেখবে না, কারণ প্রথমদিকে অনেকেই তাকে বলেছিলেন, সিনেমাটা বড্ড বেশি ‘জটিল’ হয়ে গেছে। কিন্তু সেসব ধারণাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ঠিকই দর্শকহৃদয় জয় করে নিয়েছে ক্যাপ্টেন মিলার আর প্রাইভেট রায়ান জুটি। কারণ হয়তো স্পিলবার্গ নিজেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে খুব কাছাকাছি জড়িত ছিলেন বলে তার পক্ষে যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুধাবন করে সেটাকে ফুটিয়ে তোলা সহজ হয়েছিল। অ্যাকশন দৃশ্যের এত গভীরতা ঐ সময়ের আর কোনো ফিল্মে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। হয়তো সেই কারণে স্পিলবার্গের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে ফিল্মটি জটিল বলে মনে হয়েছিল। স্পিলবার্গের বাবা ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন ভেটেরান। ফলে বলা যায়, তার সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি হার্দিক সম্পর্ক ছিল।

আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে সিনেমা বানাতে চেয়েছি, কারণ আমাদের পরিবারের সাথে এই যুদ্ধের স্মৃতি জড়িয়ে ছিল। আমার বাবা-মা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে কথা বলতেন, হলোকাস্ট নিয়ে কথা বলতেন। এসব ইতিহাসে পাঠ করেই আমি বড় হয়েছি। ফলে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আমার মধ্যে একধরনের প্রগাঢ় অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে।

সিনেমার একটি অন্যতম চরিত্র হলো আপহাম। কর্পোরাল আপহাম, একজন ভীতু প্রকৃতির মানুষ। ড্রাফটের চক্করে পড়ে তাকে মিলিটারিতে বাধ্য হয়ে যোগ দিতে হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণ বাদে আর কখনো তার বন্দুক চালানোর সুযোগ হয়নি। মিলিটারি টাইপিস্ট হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলো তার বেশ নির্ঝঞ্ঝাট কাটছিল। কিন্তু বিপত্তি বাঁধল যখন ক্যাপ্টেন মিলার তার সার্চ পার্টিতে আপহামকে নিয়ে নিলেন। আপহাম জার্মান ভাষা জানতো। তাই দোভাষীর কাজ চালানোর জন্য তাকে দলের সাথে নিয়ে নেন ক্যাপ মিলার। যুদ্ধবিমুখ আপহামের যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই ছিল না।

– তোমাকে আমার অধীনে যুক্ত করা হয়েছে। তল্পিতল্পা গুছিয়ে নাও। আমরা নিউভিলে যাচ্ছি।

…

– স্যার… নিউভিলে তো জার্মানরা আছে।

– সেটা আমি খুব ভালো করে জানি, কর্পোরাল।

– ইয়েস স্যার। কিন্তু… স্যার… জায়গাটা জার্মান সেনায় গিজগিজ করছে।

– তো তাতে কি তোমার কোনো সমস্যা আছে নাকি, কর্পোরাল?

– না, স্যার। কিন্তু স্যার, ব্যাপারটা হলো, আমি এর আগে কখনো যুদ্ধে যাইনি। আমি তো শুধু ম্যাপ বানাই আর অনুবাদ করি…

– আমার এমন কাউকে দরকার যে জার্মান ও ফরাসি ভাষা জানে।

– ইয়েস, স্যার। আসলে হয়েছে কী, আমি বেসিক ট্রেইনিংয়ের পর আর বন্দুক ছুঁয়েও দেখিনি।

ক্যাপ্টেন মিলারের সাথে আপহামের এই কথোপকথন প্রমাণ করে যুদ্ধে যেতে কতটা অনিচ্ছুক ছিল আপহাম। আপহাম যেন চিরায়ত মার্কিন সাহসী সৈনিকদের ঠিক বিপরীত চরিত্র। এখানেও আমরা দেখি মার্কিনী ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে স্পিলবার্গের প্রতিবাদী রূপ। আসলেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এমন অনেক সৈনিক ছিল যারা কখনোই যুদ্ধে যেতে চায়নি। যুদ্ধ তাদের কাছে মহাত্রাস ছিল। তার মানে তাদেরকে করুণ চোখে দেখার কোনো উপায় নেই। যুদ্ধ নিয়ে মানুষের এই ধরনের ভীতি মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেকারণেই আমরা দেখি আপহাম আর সব সৈনিকদের মতো স্মার্ট, সাহসী, কৌতুকরসপূর্ণ নয়। সে মৃত্যুকে ভয় পায়। ঠিকমতো নিজের অস্ত্রশস্ত্র সামলাতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে যেটা আছে, একজন সৈনিকের জন্য যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মানবতাবোধ।

আবারও ফিউরি সিনেমার তুলনা টেনে আনছি। ফিউরিতে আমরা দেখেছি ওয়ারড্যাডিকে। একজন দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসী যোদ্ধা, যার মনে ভয়ডর কিচ্ছু নেই। ট্যাংকের গোলা তার পাশ দিয়ে উড়ে গেলেও তার ভ্রুক্ষেপ হয় না, অন্য ট্যাংকের সতীর্থ ট্যাংকম্যান তার সামনে জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হলেও তার চোখের পাতাটি নড়ে না। শত্রুর জন্য তার মনে কোনো মায়াদয়া নেই। তরুণ ট্যাংকম্যান নরম্যানকে দিয়ে সে জোর করে জার্মান বন্দীকে গুলি করতে বাধ্য করে। ওয়ারড্যডি চিরায়ত মার্কিন বীরত্বের প্রতীক। মার্কিন শ্রেষ্ঠত্ব যেন তার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে।

কিন্তু স্পিলবার্গ সেই গতানুগতিকতা দেখাতে চাননি। তিনি ইচ্ছে করলেই আপহামকে বাকিসব যোদ্ধার মতোই সাহসী একটি চরিত্রে রূপদান করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি আপহামকে এঁকেছেন মানবিক বোধসম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে, যার সৈনিক মনের চেয়ে মানুষের মনটাই দর্শকের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, বেশি আবেদনময় হয়ে উঠেছে। সেজন্য আমরা দেখি রাডার স্টেশন দখল করে একজন জার্মান সৈনিককে ক্যাপ্টেন মিলারের দল বন্দী করে যখন মেরে ফেলতে উন্মুখ, তখন আপহাম সেটাকে মেনে নিতে পারছে না। সে বারবার মিলারকে বলছে, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়। আপহামের কাছে শত্রু বা জার্মান নয়, মানুষের সংজ্ঞাটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ক্যাপ্টেন মিলার সিনেমার প্রধান চরিত্র। তার নেতৃত্বেই এগিয়ে চলেছে সিনেমার গল্প। একজন প্রাক্তন স্কুলশিক্ষক মিলার মোটেও কোনো ওয়ারড্যাডিকে প্রতিনিধিত্ব করে না। মিলারকে তার অধীনস্থ সৈনিকরা ভালোবাসে। মিলার একজন ঠান্ডা মাথার নেতা, কিন্তু সবকিছুর উর্ধ্বে তিনিও মানুষ। ফলে ওমাহা বীচে যুদ্ধ শুরুর আগে তারও অস্বস্তি হয়, ভীতি আঁকড়ে ধরে, তার হাত কাঁপার রোগ বেড়ে যায়। বীচে তার সৈন্যরা জার্মানদের কাছে কচুকাটা হলে একসময় মিলারও হতভম্ব হয়ে যায়, তার চারপাশ থমকে যায়, সময় যেন থেমে যায়।

স্পিলবার্গ ইচ্ছে করলেই মিলারকে ‘ব্যাডঅ্যাস’ কোনো ক্যাপ্টেন রুপে পারতেন। কিন্তু সেভিং প্রাইভেট রায়ান তো বাকিসব ফিল্ম থেকে স্বতন্ত্র, তাই মিলারের চরিত্রটিও স্বতন্ত্র ও একইসাতে সৎ। সৎ এই অর্থে কারণ এখানে কোনো বাড়তি উন্মাদনা নেই, গ্ল্যমারাইজেশনের বালাই নেই। স্পিলবার্গের আগাগোড়া লক্ষ্য ছিল যুদ্ধের ভয়াবহতা দর্শককে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে। আর তা করার জন্য তিনি কোনো চরিত্রের মধ্যেই অপ্রয়োজনীয়, অসত্য ও অবিশ্বাস্য গুণের সমাবেশ ঘটাননি। তেমনি আবার সিনেমার টেকনিক্যাল দিক থেকেও স্পিলবার্গ ছিলেন অনমনীয়। ওমাহা বীচের মহাযুদ্ধ ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি গ্যালন গ্যালন নকল রক্ত ঢেলেছিলেন, বাস্তবের কাটা হাত ব্যবহার করেছিলেন, ক্যামেরা নিয়ে যুদ্ধরত সৈনিকদের পাশে শুয়েও পড়েছিলেন যেন দর্শকরাও তাদের সাথে যুদ্ধের ভেতর হারিয়ে যায়। আর এতেও সফল হয়েছিলেন স্পিলবার্গ।

ওমাহা বীচের দৃশ্যটি এতটাই বাস্তব হয়ে উঠেছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক ভেটেরান বীচের দৃশ্যটি দেখতে গিয়ে সিনেমা হল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারা নতুন করে ট্রমায় ভুগতে শুরু করলেন। পুরনো স্মৃতি আবারও তাদের সামনে জ্বলজ্বল করতে শুরু করেছিল। তাদের মানসিক অস্বস্তি এতটাই তীব্র হয়েছিল যে তাদের কাউন্সেলিং করানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আলাদা হটলাইন চালু করতে হয়েছিল।

ওয়ার ফিল্মের ইতিহাসে সেভিং প্রাইভেট রায়ান একটি প্রাতঃস্মরণীয় চলচ্চিত্র। পরবর্তী প্রজন্মের অনেক সিনেমাই এই ফিল্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। দর্শককে যুদ্ধের যতটা কাছে নিয়ে যাওয়া যায়-সেভিং প্রাইভেট রায়ান-এর এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করে পরে তৈরি হয়েছে ফ্ল্যাগস অভ আওয়ার ফাদারস, হ্যাকস রীজ বা ডানকার্ক-এর মতো ফিল্মগুলো। শুধু তা-ই নয়, বলা হচ্ছে অধুনা সুপারহিরো ফিল্মগুলোও অ্যাকশন দৃশ্যের শৈলীগত দিক থেকে সেভিং প্রাইভেট রায়ান-এর কাছে কিছুটা কৃতজ্ঞ।

সেভিং প্রাইভেট রায়ান-এর পর আরও অনেক বিশ্বযুদ্ধের ফিল্ম তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতেও অনেক চলচ্চিত্রই বানানো হবে। কিন্তু প্রাইভেট রায়ানকে বাঁচানোর মানবিক গল্পকে আর কোনো গল্পই হার মানাতে পারবে না। হ্যাটস অফ, প্রাইভেট স্পিলবার্গ।