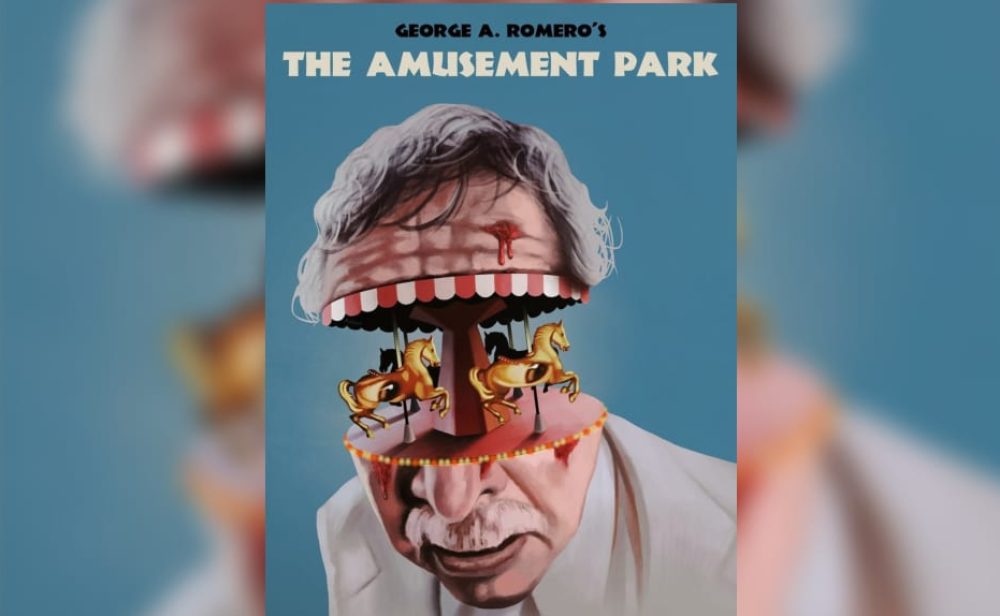

সিনেমার আলোচনায় যাবার আগে, এই সিনেমার ‘লস্ট স্ট্যাটাস’-এর ইতিহাস নিয়ে একটু বলা দরকার। ‘দ্য অ্যামিউজমেন্ট পার্ক’ নিউ ইয়র্কের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে রিলিজ হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। কিন্তু এরপরই প্রিন্ট একরকম হারিয়েই গিয়েছে ধারণা করা হয়। পুনরায় এর একটা ১৬ মি.মি. প্রিন্ট আবিষ্কার হয় ২০১৭ সালে। তারপরই রিস্টোরেশনের কাজ শুরু হয়। এবং 4K রিস্টোরেশনের পর ২০১৯ সালেই অবশেষে গ্রেট হরর সিনেমা পরিচালক জর্জ এ. রোমেরোর এই সিনেমা প্রিমিয়ার হয়। আর স্ট্রিমিং প্লাটফর্ম ‘শাডার’ এই সিনেমার সত্ত্ব কিনে নেয় ২০২১ সালে। এবং সেইদিক বিবেচনায় এই সিনেমাকে রোমেরোর শেষ সিনেমাও বলা যায়।

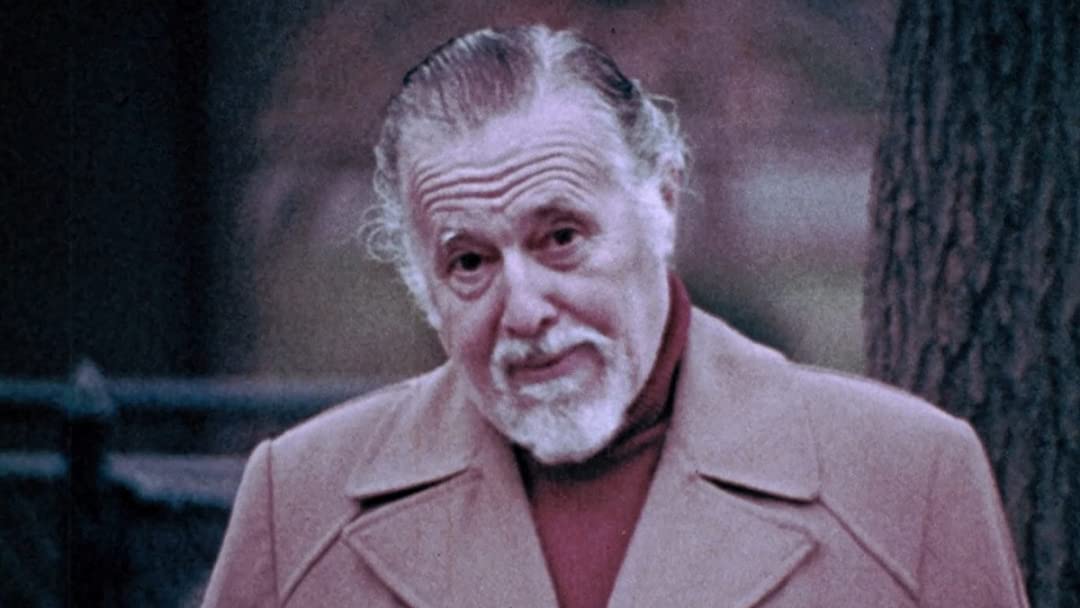

রোমেরো’কে নিয়েও বলা আবশ্যক। যারা নামটার সাথে পরিচিত, তাদের তো ধারণা আছেই। সর্বসাধারণের কথা মাথায় রেখে তাকে নিয়ে দুটো স্তুতিবাক্য আওড়াতে হয়। তার নানা পরিচয়। তাকে সম্বোধন করা হয় হরর জনরার অন্যতম প্রভাবশালী অগ্রদূত হিসেবে। আরো ডাকা হয় ফাদার অফ দ্য জম্বি ফিল্ম বলে। সারকথা, একজন আইকন তিনি। ১৯৬৮ সালে ‘নাইট অফ দ্য লিভিং ডেড’ সিনেমা দিয়েই আধুনিক জম্বি সিনেমার এক নতুন রূপরেখা প্রণয়ন করেন। কিছু নির্বোধ জম্বির ছোটাছুটি নয়, এই সিনেমায় তিনি উপস্থাপন করেছিলেন কোল্ড ওয়ারের বিভীষিকা, বর্ণবৈষম্য, তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রের নিগূঢ় অস্থিরতাকে। সামাজিক আর রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্যই তার কাজগুলো সমাদৃত, বিশেষ করে ‘নাইট অফ দ্য লিভিং ডেড’ সিনেমা সিরিজ।

সেই বক্তব্যগুলো আরো অমোঘ রূপ পেয়েছিল সিরিজের দ্বিতীয় সিনেমা ‘ডউন অফ দ্য ডেড’ (১৯৭৮) দিয়ে। এর বক্তব্য যেমন জ্বালা ধরায় চেতনাতে, তেমনি হৃদয় নিংড়ে দেয় এই সিনেমার মানবিক সুর। জম্বি আউটব্রেককে ব্যবহার করে মানুষের ভেতরকার হিংস্র, নৈরাজ্যবাদী সত্ত্বাটাকে সামনে এনেছেন। মানুষ তো সভ্যতার মুখোশ পড়েছে বলেই তার পশুত্বকে বস্তাবন্দী করে কুয়ায় ফেলেছে। কিন্তু ধ্বংসের মুখে ঐক্যের জায়গায় তার পশুত্বই জেগে উঠে। সেই চিত্রকেই সিনেমাটায় রূপ দিয়েছেন। হতাশাবাদী সুর যেমন আছে, তেমন আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন বক্তব্যে। তারপর সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রুপাত্মক বক্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে, ভ্যাম্পায়ার জনরার অনেক অলংকারকে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত করেছিলেন ‘মার্টিন’ (১৯৭৮) সিনেমাটা দিয়ে। ফিরে আসা যাক ‘দ্য অ্যামিউজমেন্ট পার্ক’-এ।

এই সিনেমা একদম শুরুর দৃশ্যেই বলে দেয়, সিনেমাটা রোমেরোর। কিন্তু প্রারম্ভিক দৃশ্যটা সিনেমার নয়। বরং একটি ভিন্ন ফুটেজ, যেটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই রোমেরো যুক্ত করেছিলেন। এবং শেষেও আছে এই ফুটেজের বাকি কিছু অংশ। এই ফুটেজটা পরিষ্কার করে দেয়, সিনেমার শিক্ষণীয় এবং বার্তাবহনকারী মূল্যটা। সাথে ডকুমেন্টারি ভাবের পাশাপাশি একটা হাইপার রিয়ালিস্টিক ভাবের তৈরি করে। এবং সেটা কেন, তা পরবর্তীতেই বুঝতে পারা যায়। সেই দৃশ্যের বয়স্ক লোকটাই সিনেমার প্রধান চরিত্র লিংকন মাজেল। প্রথমে নিজেকে পরিচিত করান তিনি। এরপর কথা বলতে শুরু করেন, সমাজে চলমান নানান সমস্যা নিয়ে, যা আজ আরো বেশি প্রাসঙ্গিক যেকোনো সময়ের তুলনায়। তিনি আনন্দঘন জীবনের কথা বলেন। আবার সেই আনন্দ অনুভব করতে না পারার পেছনে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, পরিবেশের ক্রমাগত দূষণ, বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করছিলেন। তবে তার কথাগুলো মূলত কেন্দ্র খুঁজে নিচ্ছিল ভিন্ন কিছুকে। সবকিছুকে ছাপিয়ে জীবনের আনন্দকে উপভোগ না করতে পারার বড় হতাশাজনক কারণ হলো, বার্ধক্য। তেমনটা তিনি বলেন।

“এই বয়সটায় এসে মানুষ শুধু তার অতীতের প্রজ্ঞা, উপার্জিত অর্থ আর অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আশাই দেখতে পারে। কিন্তু তারপরও নিজের প্রাপ্য স্থানটা সমাজে সেভাবে পায় না। সমাজ তাকে প্রোডাক্টিভ হিসেবে দেখে না। আর যদি তার ভারী অবস্থান না থাকে, টাকা না থাকে; তবে অবস্থাটা আরো শতগুণ খারাপ হয়।” মাজেল আরো বলেন, “বার্ধক্যের অনেক জটিলতার মধ্যে কয়েকটি হলো: একাকীত্ব, ভগ্নস্বাস্থ্য, অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা, থাকার ব্যবস্থা, অর্থ জটিলতা, অপুষ্টি এবং সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে যেটা দাঁড়ায়— সমাজের যুবকদের কাছ থেকে সহযোগিতা না পাওয়া।” যেসব অমোঘ সত্য। এবং প্রত্যেকটা সমাজেই।

মাজেল আফসোস করেন এই মহৎ উপাদানকে সমাজে ব্যবহার করতে না পারার বিষয়ে। তিনি এটিকে মনে করেন ‘ট্র্যাজেডি’ হিসেবে। এই বৃহত্তর সমস্যা কাটিয়ে উঠার সাপেক্ষে বলার পাশাপাশি সিনেমাটার বিষয়বস্তু নিয়েও কথা বলেন। উপরে বলছিলাম, শুরুর এই ফুটেজই বলে দেয় সিনেমাটা রোমেরোর। তার কারণ হলো, একটা সামাজিক সমস্যাকে স্পষ্টত চিহ্নিত করে, সেটা নিয়ে কথা বলা, সমবেদনাযুক্ত করা— এই ধারাতেই রোমেরো সিনেমার ভিতটাকে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান।

‘দ্য অ্যামিউজমেন্ট পার্ক’ বৃদ্ধ বয়সের নানান সমস্যাকেই মূলত চিত্রিত করে। মাজেলের বয়ানেও যেমনটা শুনতে পাওয়া যায়। সিনেমার নামটাতে একটা আয়রনিক ভাব তো আছেই। সাথে আক্ষরিক দিকটাকেও শেষে উল্লেখ করা হয়। প্রারম্ভিক দৃশ্যে দেখা যায়, পুরোপুরি সাদা রঙ করা একটা কামরার ভেতর আহত অবস্থায় বসে থাকা এক বৃদ্ধকে। গায়ে তার সাদা কোটপ্যান্ট। চুল এলোমেলো। ঠোঁট কেটে পড়ছে রক্ত। চেহারায় স্পষ্ট গ্লানি। রক্তের ছোপ ছোপ দাগ লেগে আছে কাপড়েও। দম নিতেই কষ্ট হচ্ছে তার। ডিসলভ ব্যবহার করে সেটাকে আরো স্পষ্ট ইমেজারিতে দেখানো হয়, দর্শকমনে অস্বস্তি জাগাতে। এমন সময় প্রবেশ করে একই ধরনের সাদা স্যুট পড়া আরেক ব্যক্তি। চুলগুলো পরিপাটি করে গোছানো। চোখেমুখে সপ্রতিভ ভাব। আহত বৃদ্ধকে সে প্রশ্ন করে কয়েকটি। ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠার মতো করে বৃদ্ধ প্রতি উত্তরে বলে, “না”। বাইরে যাবার কথা উঠতেই বৃদ্ধ বলে উঠে “বাইরে কিছুই নেই। তুমি কিছুই পছন্দ করবে না, যা কিছু আছে বাহিরে।”

অপর বৃদ্ধটি সেই কথা গ্রাহ্য না করে নিজেই সবকিছু দেখতে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলতেই পা রাখে এক অ্যামিউজমেন্ট পার্কে। দরজা বন্ধ হয়ে যায় আপনাতেই। ওদিকে পার্কে তরুণ, কিশোর, যুবক-যুবতীদের ছড়াছড়ি। হৈ হল্লা। তার মাঝে অনেক বৃদ্ধরাও হাঁটছে। খুঁড়িয়ে, ক্রাচে ভর দিয়ে, কেউবা হুইল চেয়ারে বসে। সিনেমার প্রধান চরিত্রটিও এগোচ্ছে ধীরেধীরে। চড়ে বসলো একটা সুপার রাইডে। কখনো প্রচণ্ড গতিতে ছোটে, কখনোবা ধীরে। কিন্তু এই সুপার রাইড যে বেশিক্ষণের না। এক একটা রাইড হয়ে উঠে এক একটা মেটাফোর বা রূপকের অংশ। সেই রূপকগুলো নির্দেশ করে কঠিন থেকে কঠিনতর বাস্তবের। প্রচণ্ড অস্বস্তি আর আফসোস নিয়ে দেখে যেতে হয়। জীবনটাই তো অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। আর সেই অ্যামিউজমেন্ট পার্ক কতটা অ্যামিউজমেন্টের, তা দেখানো হয় এই বৃদ্ধদের কিংবা নির্দিষ্টভাবে; এই বৃদ্ধের চোখ দিয়ে।

জর্জ এ. রোমেরোর ৫২ মিনিটের এই সিনেমা পুরোপুরিই নিরীক্ষাধর্মী। সমাজে বৃদ্ধদের কেমন কোণঠাসা করা হয়, অবহেলা আর অবমূল্যায়নের বেড়াজালে ছুঁড়ে ফেলা হয়; তা নিয়েই বক্তব্য প্রদানকারী এবং হৃদয় নিংড়ে দেবার মতো সিনেমা এটি। আর অবশ্যই মেটাফোরে ঠাসা। তাদের বয়সের সকল সমস্যাগুলোকে, তাদের প্রতি সমাজের ব্যবহারকে— এক একটা রাইডের কিংবা অ্যামিউজমেন্ট পার্কের নানান ঘটনার রূপকে উপস্থাপন করা হয়। যেমন: পার্কে যেসব ট্রেন রাইড থাকে, তেমনই একটা রাইডে দেখা যায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী সবাইকে উঠতে। পরিস্থিতিটাকে সৃষ্টি করা হয় এমনভাবে, যেন পার্কের ট্রেন রাইডে নয়; বাস্তবের ট্রেনে চেপে গন্তব্যে যাচ্ছে সবাই। সেই কথাটাকেই সত্যি হতে দেখা যায় পরের সিকুয়েন্সে। ট্রেন থামলে ছোট বাচ্চা কিংবা যুবক যারা আছে, তারা যেন বহুদূর হতে এসেছে এমন ভাবেই তাদের বাবা মা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে। পার্ক করা গাড়িতে উঠে বাড়ির পথ ধরে। অন্যদিকে বুড়োগুলো ঘুরছে উদ্দেশ্যহীন। কোথাও কেউ নেই অপেক্ষায়। কোয়েন ব্রাদার্সের ওই সিনেমার নামটা রেফারেন্সে টেনে একটু পালটে বলা যায়, ‘নো প্লেস লাইক হোম ফর ওল্ড মেন।’

তারপরের দৃশ্যেই আসে সুপার কার রাইড। বাস্তবের গাড়ি যেন সব। চালানোর আগে খতিয়ে দেখা হচ্ছে লাইসেন্স। তারপর বৃদ্ধবণিতা, যুবকেরা সারি ধরে চালাচ্ছে। শিশুপার্কে থাকা সেসব কার রাইডের মজাই থাকে একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষ বাঁধিয়ে। এখানেও দেখা যায়, এক বৃদ্ধ দম্পতি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই সংঘর্ষ বাঁধায় আরেকটা কারে, যেটার চালক যুবক। ওমনি নেমে সে হামলে পড়ে যেন বাস্তবের গাড়িতে সংঘর্ষ বাঁধিয়েছে। এই মেটাফোরকে আরো বাস্তবিক করে তুলতে, মাঝে আসে এক পুলিশ। লাইসেন্স চেক করে। কিন্তু বৃদ্ধ দম্পতির কপালেই চরম অবমাননা আর অপমান জোটে। অংশটা পড়ে শুরুতে হাস্যকর ঠেকলেও, নিমেষে উবে যাবে হাসিটা, দেখতে গেলে। সবচেয়ে হাস্যকর পন্থাতেই এই সিনেমা বুড়ো মানুষদের বাস্তবটাকে সবচেয়ে অমোঘ রূপে উপস্থাপন করে। এখানেই এই সিনেমার লেখনীর অভিনবত্ব এবং বুদ্ধিদীপ্ততা।

পার্কের কিছু মজার, শিশুতোষ রাইডের মধ্য দিয়ে একটা বয়সের গ্লানির, হাহাকারের চিত্রকে প্রতীকিভাবে রূপায়ন করার এই গোটা বিষয়টিই তো অভিনব। আর যেই সংসক্তি ও সংহতি বজায় রেখে লেখা হয়েছে, সাজানো হয়েছে তাতে বুদ্ধিদীপ্ততার প্রশংসা করতেই হয়। বড়লোক বৃদ্ধের গোটা টেবিল ভাড়া করে খাওয়া, আর একটা বিশাল সংখ্যক বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সেদিকে বুভুক্ষুর মতো তাকিয়ে থাকাটা সামাজিক বৈষম্যটাকেই প্রকাশ করে। একদম রোমেরোর নিজস্ব শৈলীতে। কোনো কোনো সমালোচক অবশ্য সিনেমার মেটাফোরের প্রকৃতি একদম সুস্পষ্ট রাখার বিষয়টিকে একটু বাঁকা নজরে দেখেছেন। কিন্তু আসলে, সেটা বিশেষ কোনো সমালোচনার জায়গা তৈরি করে না।

হ্যাঁ, মেটাফোর বা রূপক তো তার অর্থটা আরেকটা অর্থের ভেতরে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করে। দ্ব্যর্থবোধকতা রাখে। দ্বৈততা, তার প্রকৃতি। কিন্তু এই সিনেমার আসল উদ্দেশ্য আর ভাবটা লক্ষ্য করতে হবে। একটা স্পষ্ট ক্ষোভ এই সিনেমা প্রকাশ করে সমাজ আর যুবকদের প্রতি। সাথে করুণ আকুতি আছে। বার্ধক্যের গ্লানি যখন শ্বাসরোধ করছে ক্রমাগত, তখন কথার ভেতর কথা না লুকিয়ে, প্রাণপণে সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে বাঁচার জন্য চিৎকারই তো ছাড়বে। নাকি? সেকারণেই সিনেমার রূপকে ওমন স্পষ্টতা।

ওই স্পষ্টতাই ভয় জাগায়। আর এখানেই বার্ধক্যের এই গল্পকে হররের ভঙ্গিমায় প্রকাশ করাটা সম্পূর্ণ যৌক্তিকতা আর পূর্ণতা পেয়েছে। হ্যাঁ, ড্রামার ভঙ্গিতে হৃদয়ে অনুরণন জাগতো, আকুতি জাগতো। কিন্তু ভয়টা তো জাগতো না। বাস্তবটাই তো একটা জান্তব হরর। তাই হরর সবসময়ই প্রাসঙ্গিক। এই সিনেমা তার প্রভাবকে আরো জোরালো, আরো মর্মঘাতী করতেই হররের পথটা বেছে নিয়েছে। পরিবারের অবহেলার, সমাজের অদেখার সেই জীবনটাই তো একটা হরর। ভয়াবহ একাকীত্ব, নির্জীবতাই তো হরর। ওই জীবন কেউই চায় না, যা শেষ বয়সে অনেকেরই কপালে জোটে। দর্শককে সেই ধাক্কাটা দিতে, ওই অস্বস্তিদায়ক; দমবন্ধ অনুভূতি জাগাতেই একটা পরাবাস্তবিক দুঃস্বপ্ন বা সুরিয়াল নাইটম্যায়ারের অবতারণা করে ‘দ্য অ্যামিউজমেন্ট পার্ক।’

মাস্টার জর্জ এ. রোমেরো ১৬ মি.মি.তে শ্যূট করেছেন গোটা সিনেমাটা। এতে একদম লো-বাজেট আর নন-থিয়েট্রিক্যাল হবার বিষয়টা তো আছেই। তাছাড়া যেহেতু, একটা ‘শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য’ থেকে সিনেমাটা নির্মিত, তাই সেদিক থেকেও সিদ্ধান্তটা নেওয়া। আর এতে করে, এই সময়ে এসে ভিন্টেজ একটা গুণাগুণ পাওয়া যায় কাজটাতে। গ্রেইনি, হাইপার রিয়েলিস্টিক অনুভূতি দেয় ইমেজারিগুলো। রোমেরো রূপক আর পরাবাস্তবিক উপাদান দিয়েই গোটা ন্যারেটিভ সাজিয়েছেন। একটা অ্যাবসার্ড কোয়ালিটি বহন করা সিনেমা। তাঁর সবচেয়ে নিরীক্ষামূলক কাজ।

সর্বক্ষণ একটা ক্যাওটিক বা বিশৃঙ্খল অবস্থা রেখেছেন, চারপাশের বিশৃঙ্খলাকে ধরতে, তার মাঝে বয়স্কদের ঠোকর খাওয়ার বাস্তব চিত্রটাকে ক্যামেরায় ধরতে। তিন অংকের রীতিটাকে সূক্ষ্মভাবে অনেকটা বিপরীতমুখী স্রোতের মতো ব্যবহার করেছেন। সম্পাদনায় কুইক কাট, ওভারটোনাল মন্তাজ ব্যবহার করেই অস্বস্তিকর অনুভূতির মাত্রাটা আরো চড়িয়েছেন। আবহসঙ্গীতটাও ব্যবহার করেছেন আবহের সাথে সাযুজ্যতা রেখে, যাতে ভীতিটা সাক্ষাত জাগায়।

প্রধান চরিত্র লিংকন মাজেল ছাড়া, সিনেমার বাকি সকলেই কোনো অভিনেতা নন। বাস্তবের বুড়োবুড়ি, যারা বলেছেন; শ্যূটিংয়ের এই কয়টি দিন, তাদের বিগত অনেক বছরের মাঝে সবচেয়ে সুখের কয়টি দিন। আর যুবক যুবতী যারা অভিনয় করেছেন, তাদের বেশিরভাগই নানান প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবক।

‘দ্য অ্যামিউজমেন্ট পার্ক’-এর শেষটা শুরুতেই হয়। ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড টেকনিক ব্যবহার করা হয় প্রারম্ভিক দৃশ্যে। সমাপ্তিতে লিংকন মাজেল আরো একবার আসেন ক্যামেরায়। জীবন নামক অ্যামিউজমেন্ট পার্কের গভীর দর্শনটা জানাতে। অ্যামিউজ হবার মতো সব রাইডই এখানে আছে। তবে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সাথে স্বার্থান্ধ আর ভোগবাদী হলে শেষটা হবে বর্ণহীন। শেষ বয়সের অমন অসহায়ত্ব কারোরই কাম্য নয়।

Name- The Amusement Park

Genre- Psychological Horror, Thriller

Director- George A. Romero