ছোটবেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ছাত্র হলেও মনোযোগী ছাত্র ছিলাম না। বরাবরই ম্লান ছিলাম স্কুলের চারুকলায়। পঞ্চাশ নম্বরের ভেতর তের-চৌদ্দ পেয়ে প্লেস হারানোর দুঃখে কান্নাকাটি করার ইতিহাস আছে আমার। শিশু একাডেমির কল্যাণে একটা প্রবণতা পেয়ে বসে আমাকে, গ্রামের দৃশ্য আঁকার প্রবণতা। বহু লেখার খাতার পৃষ্ঠার সদ্ব্যয় করেছি একঘেয়ে গ্রামের দৃশ্য এঁকে এঁকে। সে দৃশ্যে কী থাকত? দুটো দোচালা ঘর, একটা নদী, নদীতে দুটো নৌকা; একটা চলছে অজানার পথে, অন্যটা তীরে বাঁধা। তীরে আরো বাঁধা থাকত গরু, তার পাশে গাছের ছায়ায় রাখাল বাজাত বাঁশের বাঁশি।

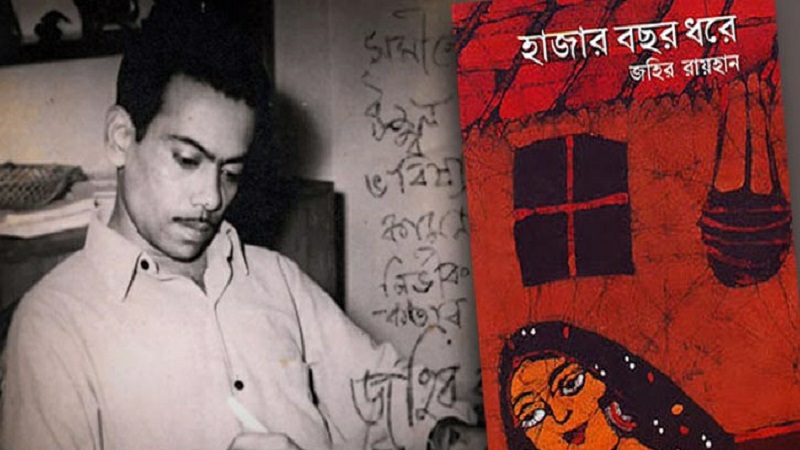

স্কুলজীবনের শেষ দু’বছরে পরিচয় এক কথাশিল্পীর সাথে- জহির রায়হান। পরে জেনেছি এবং জেনে চলেছি, জহির রায়হান শুধু ব্যক্তি নন, একজন প্রতিষ্ঠান। এক সরকারি প্রতিষ্ঠান আমাকে পাতি আঁকিয়ে করে তুলল গ্রামের দৃশ্য আঁকাতে আঁকাতে। আজ যে প্রতিষ্ঠানের কথা লিখতে বসলাম, তিনি দৃশ্য এঁকেছেন আরেক গ্রামের। সে দৃশ্য চলমান, আজন্ম-আমৃত্যু চলমান। চলমান ‘হাজার বছর ধরে’। শিরোনামের প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন স্কুলে পরীক্ষায় আসত, ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তার বর্ণনা দাও। বর্তমান লেখায় গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে একটু বিস্তৃতি ঘটাবো ভাবনার।

আমার আঁকা সেই গ্রামের দৃশ্যের কেন্দ্রে ছিল নদী, আর ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের গ্রামটার কেন্দ্র ‘পরীর দিঘি’ তথা কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামস্থ ‘জগন্নাথ দিঘি‘। ২০২০ সালে বসে থেকে এই দিঘির পারের জীবন বুঝতে হলে দিঘিটার দিকে ফিরে তাকাতে হবে ৫৬ বছর আগের বাস্তবতা মাথায় রেখে। আজকের গুগল ম্যাপ পরীর দিঘিকে জগন্নাথ দিঘি হিসেবেই চেনে। ১৩০০ সালের বন্যায় কাশেম শিকদার আর ছমিরন বিবির সব হারালেও টিকে ছিল ভালোবাসার শক্তি। তার জোরেই বেনোজলের উচ্চতার চোখে চোখ রেখে ভেলায় ভাসান দিয়ে চিনে নেন পরীর দিঘির পারের গ্রামটিকে। কলসি কাঁখে গাঁয়ের বধূ এঁকেই আমরা শহরের ছেলেমেয়েরা খালাস।

গ্রামে বেড়ে না উঠলে সেখানকার রীতিনীতি, জীবন-মরণ, দিনরাত না জানাই স্বাভাবিক। কাশেম শিকদার এবং তার উত্তরসূরীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন অর্থসংরক্ষণে যেমন কলসি ব্যবহার করেছে, তেমনি মানসিক দুর্যোগে কলসি গলায় প্রাণ বিসর্জনের অনর্থক চিন্তাও মাথায় এনেছে; বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে পরে এ বৃত্তান্ত বলা যাবে। কাশেম শিকদার এ গ্রামে বসত গেড়ে বসতেই তার স্ত্রীর পরামর্শে আবার বিয়ে করে। গল্পের শুরুতেই বহুবিবাহের মহাসড়ক খুলে দেয় শিকদার, অন্যদিকে আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায় ছমিরন বিবির কবর- পরীর দিঘির পারে! মূলত বহুবিবাহ এবং আত্মহত্যার এই দ্বিমুখী ধারাই পরে নির্ধারণ করেছে উপন্যাসের গতিপথ, মোটা দাগে যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী নির্যাতনের এক স্থায়ী চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে বলে মনে হয়।

বাংলাদেশের গ্রামের ঘর-গৃহস্থালির পরিস্থিতি শহর থেকে ভিন্নতর। গ্রামে অনেকগুলো ঘর নিয়ে একটি বাড়ি হয়। যার যার ঘর আলাদা। কিন্তু শহরাঞ্চলে কয়েকটি ঘরের একটি বাড়িতে একটিই পরিবার থাকে। ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের সমগ্র ঘটনাস্থলের কোথাও শহরের ছোঁয়া নেই। সম্পূর্ণ গ্রামীণ বাস্তবতায় নির্মিত কাহিনীর প্রাণ মকবুল বুড়োর তিন বউয়ের সংসার। ধারাবাহিক প্রভাবের উত্তরসূরী হয়ে আটঘর লোকের সাথে মকবুল শিকদারের বসত। সে ভিটার চারপাশে নারকেল কিংবা সুপুরিগাছ সবার ওপরে মাথা তুলে জানান দেয় গ্রামাঞ্চলের একটা কৃষিজীবী, সংসারী গৃহস্থালির অস্তিত্ব।

আমেনা, ফাতেমা আর টুনি- তিনজনকে কাজে খাটিয়ে যে আয় হয়, তা দিয়েই চলে এক কন্যার পিতা মকবুলের দিনকাল। সে অর্থে ব্যক্তিগত কোনো উপার্জন তার নেই। চাষের জমিতে কোদাল চালাতেও বউদেরই ডাক পড়ে। এতে মকবুলের কামলার খরচ বেঁচে যায়। তার মধ্যেই সে স্বপ্ন দেখে, রাতে বউদের দিয়ে চাষ করানোর। ওদের ওপর এসব অত্যাচারের পথে বাধা হয়ে মাঝে মধ্যে দাঁড়ায় ফকিরের মা; তবে মকবুল তা থোড়াই কেয়ার করে! অন্য পুরুষেরা অবশ্য নিজেরাই চাষাবাদে পারদর্শী।

মকবুলের ছোট বউ টুনি উপন্যাসে বোধকরি সবচে’ সক্রিয় নারীচরিত্র। তাকে ঘিরে উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয় বলা যায়। টুনি বয়সে কিশোরী। বয়সের সাথে মানানসই চপলচিত্ত তাকে মন্তুর সাথে গভীর রাতে শেখদের পুকুরে মাছ ধরতে কিংবা ধলপহরে পরীর দিঘিতে শাপলা তুলতে যেতে প্ররোচিত করে। প্ররোচিত করে নিজের বাপের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া মন্তুকে শেষ রাতে ঘুম থেকে তুলে কলসি নিয়ে খেজুরের রস চুরি করতে যাওয়ার সাহস দেখাতে। আত্মত্যাগে কলসির ব্যবহার প্রসঙ্গটা এখানেই আসে। টুনি মজার ছলে মন্তুকে একথা বললেও বুদ্ধিমান পাঠক এই মনস্তত্ত্বটা বুঝবেন বলেই মনে করি।

বঙ্কিম-সাহিত্যেও এ মনস্তত্ত্বের দেখা মেলে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন আমল থেকেই এই চর্চা ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পুরনো বাঙলা লোকগানেও এর প্রমাণ মেলে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক বাঙলা ভাষায় এ রূপকল্পের প্রয়োগ বেশি হয়।

“কাদা দিলি সাদা কাপড়ে…

কলসি-দড়ি গলায় বেঁধে মরব ডুবে কোন্ পুকুরে?!”

পরকীয়ার এমন উদাত্ত আহ্বানে মন্তুর পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি মকবুলের মৃত্যুর আগে। প্রসঙ্গত, মকবুলের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ টুনির পরকীয়া, এ দাবি ভুল নয়। এ পরকীয়ার রোষানলে মকবুলের সংসার ভাঙে। ফাতেমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার ভাই শিকদার বাড়ির ওপর ক্রোধ ঢেলে দিয়ে যায়। আমেনা চলে যায় একাই। যাওয়ার সময় ঢেলে দিয়ে যায় মাতৃত্বের হাহাকার-

“আমার হীরন যেন না হুনে, হুনলে মাইয়া আমার বুক ফাইটা মইরা যাইবো!”

কুটুমবাড়ি থেকে টুনিকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে শান্তির হাটে নৌকা থামায় মন্তু। সেখানকার বিশেষ আকর্ষণ সার্কাস। বাংলার গ্রামে গ্রামে হাটের দিনগুলোতে সার্কাস, যাত্রা- এসব চিত্তবিনোদনের মাধ্যম ছিল, এ সত্য উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাড়ি ফিরে পরীর দিঘির পারে হালিমার লাশ দেখে অবাক হয় দুজনই। যদিও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। হালিমা আবুলের তৃতীয় বউ। আবুলের অত্যাচারে মৃত্যু হয় তার। আবুল চরিত্রটি উপন্যাসে খুব ছোট হলেও প্রভাব বিচারে কালোত্তীর্ণ। এখনও নারী নির্যাতনকারীর প্রতীক হয়ে মানুষের মুখে মুখে ফেরে ‘চৌষট্টির আবুল’ কথাটি। উপন্যাসে দেখা যায়, বউ মারায় পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। তার তিন বউই তার মার খেয়ে মরে- আয়শা, জমিলা আর হালিমা। আয়শা মার খেয়ে যেত, কিছু বলত না মুখ ফুটে। সাত চড়ে রা না করা মেয়েটা তাই সমাজের চোখে খুব ভালো ছিল। আর হালিমা একবার আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলেও এবার আর নিস্তার মেলেনি। হালিমা মার খাবার সময় মাফ চাইত, আবুল মাফ করত না কখনোই। যত দোষ জমিলার- সে ছিল প্রতিবাদে মুখর। এ ধরনের মেয়ে চৌষট্টির বাস্তবতায় সমাজে কঠোর সমালোচনার শিকার।

আবুলের এই বউবিদ্বেষের সমালোচক আবার মকবুল, যে নিজেও বউদের মারে, তবে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে মারে। টুনির প্ররোচনায় পড়ে আম্বিয়াকে বিয়ে করতে চেয়ে ঘটনাক্রমে বড় দুই বউকে তালাকই দিয়ে ফেলে ‘বিবেচক’ মকবুল শিকদার। রাগের মাথায় তালাক দিলে যা হয়, মুমূর্ষু অবস্থায় শুয়ে শুয়ে আমেনা আর ফাতেমার নাম জপতে থাকে সে। মকবুলের মৃত্যুতে ভ্রম ভেঙে যায় টুনিরও। একসময় গনু মোল্লার কাছ থেকে মন্তুর জন্য যে টুনি তাবিজ করে নিয়ে আসে, তাকে অবস্থাদৃষ্টে মন্তু বিয়ে করতে চাইলে অস্বীকৃতি জানায় সেই টুনিই।

গনু মোল্লার প্রসঙ্গটা ফেলে দেয়ার মতো নয়। সজ্জন ধার্মিক ব্যক্তিটি যে কারো বিপদে অগ্রসর হয় ত্রাতা হয়ে। কাউকে ভূতে ধরলে ঝাড়ুবাজি করে সেই ভূত তাড়ায়, ওলাবিবির আক্রমণে বাড়ি বেঁধে দেয়, এমনকি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইজমা-কিয়াসের প্রয়োগেও সিদ্ধহস্ত। মকবুলের চতুর্থ বিয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবাদ করে বলে,

“চাইর বিয়া কইরা সুন্নাত- কথাডা কিন্তু ঠিক না!”

বঙ্কিমসাহিত্যের অনুসরণ এ উপন্যাসের আরো একটি জায়গায় রয়েছে- মন্তুর আম্বিয়াপ্রীতিতে। মাঝিবাড়ি গিয়ে যতবারই আম্বিয়ার সাথে দেখা হয় মন্তুর, তার যেন গতিরোধ হয়ে যায় আপনা থেকেই। সৌন্দর্যের টানে প্রেমে পড়া বুঝি এটাই। টুনি ফিরে এলে নিজের বিয়ের পাত্রী হিসেবে মকবুলের কাছে আম্বিয়ার কথাই বলানোর চিন্তা করেছিল মন্তু। সবশেষে মন্তু অবশ্য আম্বিয়ার সাথেই ঘর বাঁধে। ধারাবাহিক প্রভাবের লাগাম তার হাতেই ওঠে। সুরত আলীর ছেলের পুঁথিপাঠ শুনতে শুনতে হুঁকো-কল্কেতে মন দেয়। ততদিনে হীরন দ্বিতীয়বার তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ফিরে এসেছে পিতৃকূলের ভিটেমাটিতে।

শুরুতেই বলেছি, আমাদের চিন্তা-ভাবনা হবে ১৯৬৪ সালের বাস্তবতা বিবেচনায়।

সেই পাকিস্তানি বাস্তবতায় মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল আনা, পাই, পয়সার হিসেবে। যে শাপলা মন্তু-টুনি শখ করে তোলে, দস্যি ছেলের দল তা হাটে বেচে এক আঁটি চার পয়সায়। হীরনের বিয়ের মোহরানা আর ছাগল কেনার বেলায় টাকার হিসেব আসে। অথচ পাকিস্তানি মুদ্রার নাম টাকা ছিল না। প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে আমরা ‘টাকা’ শব্দটি কোথায় পেলাম? সুলতানি আমলের শব্দ টঙ্কা থেকে অপভ্রংশ হয়ে মুখে মুখে আমরা ‘টাকা’ করে ফেলেছি শব্দটাকে। আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস বহু প্রাচীন। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের দুঃশাসন আমাদের শব্দভাণ্ডারকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি।

উপন্যাসে অঙ্কিত গ্রামের মানুষগুলোর সকলের ধর্ম ইসলাম। সকলেই ধর্মকর্মে অতটা উৎসাহী না হলেও জীবনাচরণের দিক থেকে ধর্ম মেনে চলতেই তাদের দেখা যায়। তাবিজ-কবচ, জিন-ভূতে এন্তার বিশ্বাস তাদের। বিশ্বাস অবৈজ্ঞানিক ঝাড়ফুঁকেও। সকল ধর্মেই নারী-পুরুষে নিষিদ্ধতার বিষয়টা আছে। এটা এরা খুব মেনে চলে। ধর্মঘেঁষা কুসংস্কারও এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ওলাবিবি প্রসঙ্গে ভয়-সমীহের মিশেলের কুসংস্কার তো রয়েছেই।

গ্রামের বাইরে নিজেদের ধোপদুরস্তভাবে ফুটিয়ে তুলতেও এরা ব্রতী। হীরনের বিয়েতে হাট থেকে চিকন চাল কিনে আনা হয়। গ্রামাঞ্চলে মানুষের অভ্যাস মোটা চালের ভাত খাওয়া। মোটা চালে কোনো প্রকার কেমিক্যাল বা মেশিনের ছোঁয়া না থাকায় স্বাস্থ্যকর। কিন্তু বাইরের মানুষ মোটা চাল খেতে অভ্যস্ত নয়। এই বোধ মোটামুটি সব গ্রামবাসীরই আছে।

গ্রামের মানুষের হুঁকো টানার অভ্যাস। আজকাল এ বস্তু শৌখিনতার উপকরণ। আগে দাওয়ায় আসনের পাশে হুঁকো-কল্কে সাজানো থাকত গ্রামের ঘরে ঘরে। আবুল হালিমাকে মেরেধরে ক্লান্ত হয়ে এসে হুঁকোতে টান দিতে দিতে সালেহার সাথে আলাপ করে, মেরে হাড় ভাঙলে কাজের ক্ষতি হবে তার। অথচ চিকিৎসাহীন মার খেয়ে শরীরের ক্ষতি কী হচ্ছে, সেদিকে আবুলদের নজর থাকত না, এখনো অনেক আবুলেরই নেই।

উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ, ঘটনাস্থল, বিস্তার, ভাষাতত্ত্ব বিবেচনায় শুধু সামাজিক উপন্যাস বলে দেয়া যায় না। এখানে মোটাদাগে ত্রিভূজ প্রেম দেখানো হয়েছে। হীরনের বিয়ের জটলায় ঘটনার আকস্মিকতায় সামাজিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে ত্রিভুজ প্রেমের গল্পও বেরিয়ে আসে, যেখানে টুনি মন্তুকে পেতে চায়, আবার আম্বিয়া মন্তুর ঘরের দরজা দিয়ে মন্তুর প্রতি টানের অপ্রকাশ্য প্রকাশ ঘটায়। একটা ঠাট্টার প্রতিক্রিয়ায় টুনি মারতে আসে সালেহাকে। আবার মন্তুর নির্বিকার চরিত্রের মধ্যে রহস্য খুঁজতে গেলে এখানে মনস্তাত্ত্বিক গল্পের আভাস মেলে।