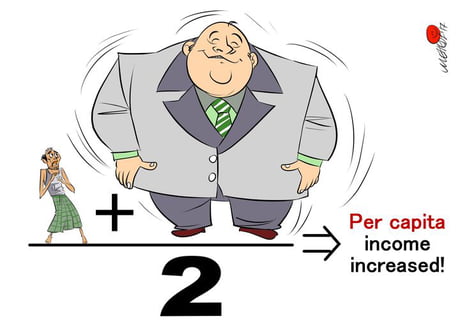

আধুনিক পৃথিবীর জীবনযাত্রার সাথে আয়ের বিষয়টি জড়িত পদে পদে। বেশি আয়ের সাথে অনুকূল সম্পর্ক রয়েছে জীবনযাত্রার মানেরও। সামগ্রিক জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এই ধারণা পেতে ব্যবহৃত ‘মাথাপিছু আয়’ মোটামুটি সর্বজনবিদিত। মূলত, মাথাপিছু আয় দ্বারা একটি দেশের একজন মানুষের বার্ষিক গড় আয়কে নির্দেশ করা হয়। ইংরেজিতে একে Per Capita Income বলে। মাথাপিছু আয় হিসাব করা হয় একটি দেশের মোট জাতীয় আয়কে ঐ দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে।

মাথাপিছু আয় হলো অর্থনীতির একটি সূচক। একে উন্নয়নের সূচক হিসেবেও ধরা হয়। তবে শুধু একচেটিয়াভাবে মাথাপিছু আয় দিয়ে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে- এমনটি ভাবা ভুল।

তাহলে চলুন, একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি আমরা। মনে করি, একটি কাল্পনিক দেশ ‘ফোরট্রি’। সেই দেশে মোট ১,০০০ জন মানুষ বাস করে (তাদের প্রত্যেকেই কাজ করেন, এবং সেখান থেকে তাদের আয় আসে)। তাদের মধ্যে ৭০০ জন হলো দরিদ্র শ্রেণীর, যাদের মধ্যে আবার ৩০০ জন হতদরিদ্র (অতি দরিদ্র)। ২৫০ জন মধ্যবিত্ত, যাদের মধ্যে ১০০ জন উচ্চ মধ্যবিত্ত। আর বাকি ৫০ জন উচ্চবিত্ত। একটি কাল্পনিক অর্থবছরে ঐ দেশের মোট জাতীয় আয় হলো ৫০,০০,০০০ ট্রি (এখানে এই দেশের মুদ্রামানে ‘ট্রি’ ব্যবহার করা হয়েছে)। তাহলে ঐ দেশের মাথাপিছু আয় হবে ৫,০০০ ট্রি (৫০,০০,০০০ ট্রি /১,০০০ জন)।

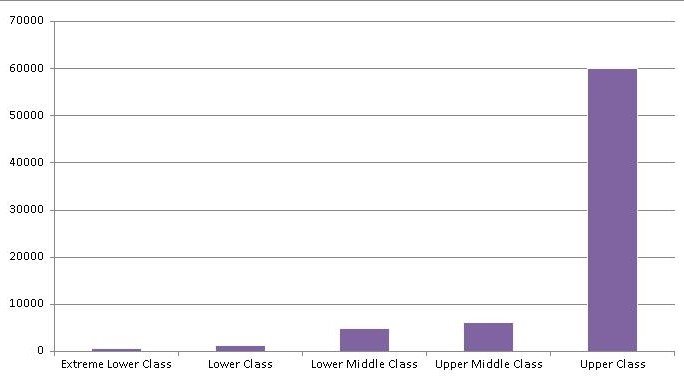

এখন আমরা ঐ দেশের জনগণের শ্রেণী অনুযায়ী মোট আয় হিসাব করে দেখব। ধরা যাক, অতি দরিদ্র ৩০০ জনের মোট আয় ১,৮০,০০০ ট্রি; দরিদ্র ৪০০ জনের মোট আয় ৪,৮০,০০০ ট্রি; নিম্ন মধ্যবিত্ত ১৫০ জনের মোট আয় ৭,২০,০০০ ট্রি; উচ্চ মধ্যবিত্ত ১০০ জনের মোট আয় ৬,২০,০০০ ট্রি; উচ্চবিত্ত ৫০ জনের মোট আয় ৩০,০০,০০০ ট্রি।

অতএব, অতি দরিদ্রদের মাথাপিছু আয় ৬০০ ট্রি (১,৮০,০০০ ট্রি/৩০০); দরিদ্রদের মাথাপিছু আয় ১,২০০ ট্রি (৪,৮০,০০০ ট্রি/৪০০); নিম্ন মধ্যবিত্তদের মাথাপিছু আয় ৪,৮০০ ট্রি (৭,২০,০০০ ট্রি/১৫০); উচ্চ মধ্যবিত্তদের মাথাপিছু আয় ৬,২০০ ট্রি (৬,২০,০০০ ট্রি/১০০); উচ্চবিত্তদের মাথাপিছু আয় ৬০,০০০ ট্রি (৩০,০০,০০০ ট্রি/৫০)।

গ্রাফ থেকে তফাৎটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পলকেই। আমরা সহজেই বুঝতে পারছি অসমতার সমস্যা কোথায়। কারো আয় অনেক কম, আবার কারো আয় অনেক বেশি। আয়ের এই অসম বণ্টন মাথাপিছু আয়ের হিসাবে গিয়ে গড় হয়ে যাওয়ায় সেটি মাঝামাঝি একটা আয়ে চলে আসে। কিন্তু সকলের আসল আয় তো এমন নয়।

তবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দ্বারা মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এরকম মনে করা ভুল। মাথাপিছু আয়ের গণনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারলে আমরা এই বিষয়টি বুঝতে পারব। মূলত জাতীয় আয় নির্ণয়ে তিনটি সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

১. উৎপাদন পদ্ধতি: এ পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে উৎপাদিত সব বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবাকর্মের মোট আর্থিক মূল্য হিসাব করা হয়।

২. আয়পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে উৎপাদনকাজে নিযুক্ত বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানগুলো এক বছরে যে অর্থ উপার্জন করে, তার সামষ্টিক পরিমাপ থেকে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। উৎপাদনের উপাদানগুলো হলো: ভূমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন। আর এগুলো থেকেই প্রাপ্ত মোট খাজনা, মোট মজুরি বা বেতন, মোট সুদ ও মোট মুনাফার যোগফলই হলো জাতীয় আয়ের পরিমাণ। এই পদ্ধতি বহুল প্রচলিত।

৩. ব্যয়পদ্ধতি: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের মানুষের সকল প্রকার ব্যয়ের যোগফলই হলো এই পদ্ধতিতে জাতীয় আয়। এখানে ব্যয় বলতে জনগণের ভোগ ব্যয়, সরকারি ব্যয় ও বিনিয়োগকে বোঝায়। তবে এই পদ্ধতির বাস্তব ব্যবহার নেই বললেই চলে।

তবে উপরোক্ত যে পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন, কিছু সমস্যা সেখানে রয়ে যায়। এর মধ্যে একটি হলো দ্বৈত গণনা সমস্যা। বিষয়টি এরকম: গাছ থেকে কাঠ এবং কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে যদি প্রাথমিক (গাছ) ও মাধ্যমিক (কাঠ) দ্রব্যের দাম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে। কারণ এগুলোর হিসাব ইতোমধ্যে আসবাবপত্রের মধ্যে ধরা হয়েছে। তাই শুধু চূড়ান্ত দ্রব্যের হিসাব জাতীয় আয়ে আনতে হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে অলিখিতভাবে বা হুন্ডির মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা-ও সমস্যার বিষয়। অবিক্রীত পণ্যদ্রব্যের মূল্য, ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়, মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন সমস্যাসহ অনেক জটিলতা দেখা দেয় জাতীয় আয়ে হিসাব নির্ণয়ে।

আরেকটি মুখ্য বিষয় হলো জনগণ। একটি পরিবারের সবাই যেমন অর্থ উপার্জনের সাথে জড়িত নয়, ঠিক তেমনি একটি দেশের সবাই অর্থ উপার্জন করে না। দেশের অধিকাংশ মানুষই বেকার, চাকরিহীন। আবার এদের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাটা অনেক বেশি। মাথাপিছু আয় যদি প্রত্যেকের বার্ষিক গড় আয় হয়, তাহলে বেকাররা কী প্রকারে এত আয় করে সেটি অবাক করার মতোই একটি বিষয়! মূলত যারা আর্থিক কাজের সাথে জড়িত নন, তাদেরকেও এই মাথাপিছু আয়ের মধ্যে নিয়ে আনা হয়েছে। এরূপ বহু সমস্যাজনিত একটি বিষয়কে মান উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে দেখানো মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়।

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির আরো একটি কারণ হলো বাজারে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি। সেক্ষেত্রে তা জাতীয় আয়ে বাড়তি অর্থ যোগ করে। ফলে জাতীয় আয় বেড়ে যায়। কিন্তু আদতে কোনো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়নি।

জাতীয় আয় বাড়লে মাথাপিছু আয়ও বাড়বে এটি সত্য। কিন্তু সরকার যদি কোনো নির্দিষ্ট খাতে আয় বাড়ায়, তাহলেও জাতীয় আয় বাড়বে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের আয় বাড়বে, সকলের না।

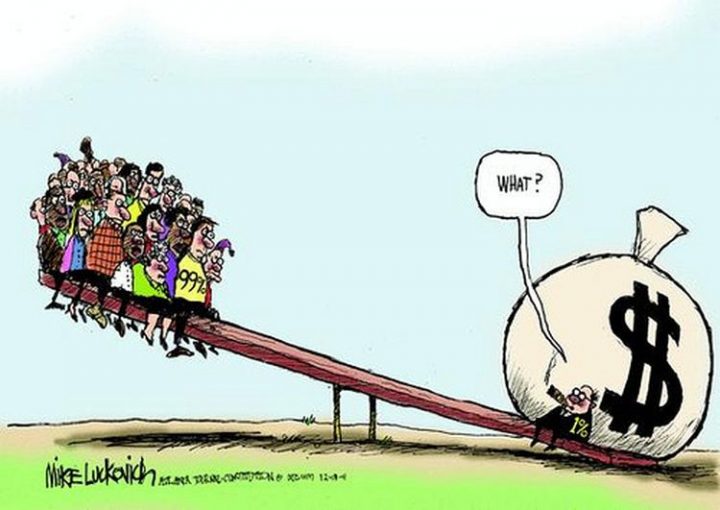

জাতীয় আয় বণ্টনের অসামঞ্জস্যতাও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির একটি কারণ। জাতীয় আয় বাড়ে, কিন্তু এর অসম বণ্টনের ফলে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে, আর গরীবেরা আরো গরীব হচ্ছে। উন্নয়নের সূচক হিসেবে মাথাপিছু আয়কে অনেকে নির্দেশক ধরে থাকেন। তবে জাতীয় আয় সমভাবে বণ্টিত না হলে মাথাপিছু আয়কে উন্নয়নের নির্দেশক হিসেবে বলাটা সন্তোষজনক হবে না।

অধিক পুঁজিনির্ভর আধুনিক প্রযুক্তির উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে শ্রমনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা কমে যাচ্ছে, যার ফলে গরীবরা কাজ হারাচ্ছে। আবার এই আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা একদিকে জাতীয় আয় বাড়িয়ে দিলেও তা মূলত পুঁজিবাদীদের পকেটেই যাচ্ছে।

বর্তমানে আমরা দেখছি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতেই জনগণ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। কাগজে-কলমে মাথাপিছু আয় বাড়লেও, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে তা উন্নয়নে কোনো অবদান রাখবে না।

মাথাপিছু আয় বেড়ে গেলেই বলা যাবে না জীবনযাত্রার মানও বেড়ে গেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে বাজারে যদি দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যায়, তাহলে বাড়তি আয় ঐ বাড়তি মূল্য পরিশোধে চলে যাবে। দ্রব্যের বাজারের এই মূল্যবৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। তাই মাথাপিছু আয় বাড়লেও যদি মুদ্রাস্ফীতি হয়, সেক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান কখনও বাড়বে না। তাই বাজার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ না করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক ফল আনবে না।

তাহলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য কোন বিষয়টি দেখতে হবে? মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য যেসব নিয়ামক দরকার তা হলো: দ্রব্য ও সেবার মূল্য, দারিদ্রতার হার, মুদ্রাস্ফীতির হার, শিক্ষার মান ও হার, বেকারত্বের হার, কর্মঘণ্টা, শ্রেণী বৈষম্য, আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যতা।

তাই শুধু আমাদের ঐসব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেসব কারণে আসলেই জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। আমাদের টেকসই জীবনমানের দিকে সামগ্রিকভাবেই খেয়াল রাখতে হবে।