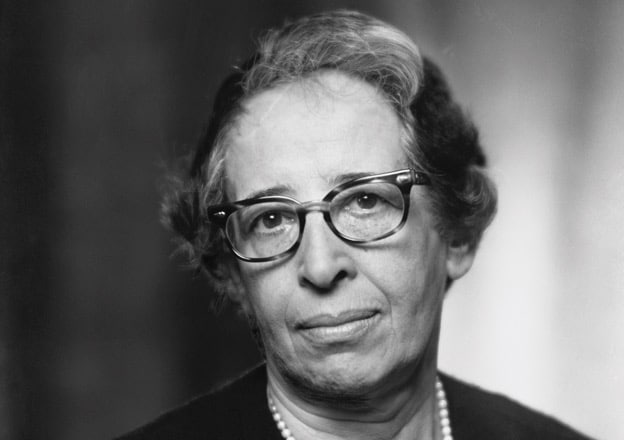

সাধারণত দার্শনিকেরা বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দেন তার অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা কিংবা যুক্তির আলোকে। কিংবা মতামত দেন প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়ে। জার্মান দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হ্যানা এরেন্ট এ দিক থেকে ভিন্ন। ‘প্রত্যেকটি জ্ঞাত ও প্রতিষ্ঠিত সত্যই অস্বীকার করা যায়’, এমনটিই বিশ্বাস করতেন তিনি। এ ব্যাপারটিই ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সকল ঘটনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে চিন্তার নতুন জগত উন্মোচন করেছে।

হ্যানা এরেন্ট বিশ্ব ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কার মানুষ ছিলেন। নাৎসি জার্মানির শাসনামল, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, প্যারিসের ছাত্র আন্দোলন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি এবং কিংবদন্তী আফ্রো আমেরিকান মানবাধিকার কর্মী মার্টিন লুথার কিং হত্যার মতো ঘটনাগুলো তার জীবদ্দশায় দেখে গেছেন। জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করা এই চিন্তাবিদ জীবনের প্রথমার্ধে জার্মানিতে ছিলেন, পরে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। এ কারণে উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলোর সরাসরি অভিজ্ঞতা ছিল তার।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

১৯০৬ সালে জার্মানির লিন্ডেনে এক সেক্যুলার ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ৭ বছর বয়সে বাবা পল এরেন্টকে হারান, মা মার্থা এরেন্টই তাকে বড় করে তোলেন। তার বাবা ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার ও মা ছিলেন সঙ্গীতবিদ।

পিতামহ ও মাতামহ সংস্কারপন্থী ইহুদী ছিলেন। রাজনীতি সচেতন পরিবারে বেড়ে ওঠার কারণে তিনি রাজনীতি সচেতন হয়েই বড় হন এবং এটি তার পরবর্তী জীবনে বেশ ভূমিকাও রাখে। তার পিতামহ ম্যাক্স এরেন্ট ছিলেন তৎকালীন জার্মান ইহুদিদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের নেতা। এটি ১৮৯৩ সালে জার্মান সাম্রাজ্যের ইহুদি বিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে গড়ে উঠা একটি সংগঠন ছিল। পারিবারিক পরিচয়ের সূত্র ধরে ‘ওয়ার্ল্ড জায়োনিস্ট অর্গানাইজেশনের নেতা ‘কার্ট ব্লুমেনফেল্ড’-এর তাদের বাড়িতে আসা যাওয়া ছিল।

হ্যানার পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন কাজে কার্ট ব্লুমেনফিল্ডের দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে হ্যানার মা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক গ্রুপ সংগঠন করেন। তিনি ছিলেন রোজা লুক্সেমবার্গের অনুসারী। পরবর্তীতে হ্যানার চিন্তাধারায় রোজা লুক্সেমবার্গের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।

কিন্ডারগার্টেনে থাকাকালীনই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধে তার পরিবার কোনিগসবার্গ থেকে বার্লিনে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। স্কুল জীবনেই তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাচীন গ্রীক ভাষায় দীক্ষা নেন। কবিতাও লিখতেন। ১৬ বছর বয়সেই প্রথম অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত সোরেন কিরের্কগার্দ, দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী কার্ল জ্যাস্পার্স ও দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের বই পড়া শুরু করেন। তখন থেকেই তার দর্শনবিদ্যায় বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে তিনি মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে অধ্যয়ন করেন। তার পিএইচ ডি সম্পন্ন করেন হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্রতিষ্ঠিত সত্যের দ্বন্দ্ব

তার ‘ট্রুথ এন্ড পলিটিক্স’ শীর্ষক রচনায় তার আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল, রাজনীতিকরণের মাধ্যমে কীভাবে কোনো ঘটনাকে বিকৃত করে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলা হয়। তিনি বলে গিয়েছিলেন, নির্দিষ্ট কোনো ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থেই এই কাজ করা হয়। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক স্বার্থে ইতিহাস বিকৃতি নতুন কোনো ঘটনা ছিল না তখনো।

কিন্তু হ্যানা এরেন্ট একটু নতুন ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন। তিনি খেয়াল করেন, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যাপার ছাড়াও, পরিকল্পনা মাফিক কোনো ঐতিহাসিক সত্যকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করা হয় এবং এর পরিবর্তে সেই ঘটনার অন্য একটি সংস্করণকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই ব্যাপারটিকে তিনি ‘অল্টারনেটিভ রিয়েলিটি’ বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন, এই ব্যাপারটি এখন শুধু একদলীয় শাসনব্যবস্থার মতো শোষক রাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ নয়, উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও ক্রমান্বয়ে এই ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে জনগণের কাছে ভুল বার্তা ছড়িয়ে দেয়, যুদ্ধের সময় তাদের কৃতকর্মের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তিনি আরও বলেন, এমনকি মুক্তচিন্তার দেশেও পূর্বের কিছু ‘অনাকাঙ্ক্ষিত সত্যকে’ ‘নিছক অভিমত’ বলে চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের যুদ্ধনীতি। এরূপ ইতিহাস ও সত্য বিকৃতির কিছু কারণ তিনি বলে গেছেন-

১) কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে;

২) গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটপূর্ণ সময়ে (নির্বাচন, যুদ্ধ) বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশিত সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে;

৩) নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি-গোষ্ঠীর স্বার্থে বা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দেবার লক্ষ্যে;

৪) তুলনামূলক সুবিধাজনক সময়ে সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে।

সমসাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ ও প্রচার করার সময়ও নির্দিষ্ট কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর স্বার্থে ঘটনার অনেক দিক পরিবর্তন করে প্রচার করা হয়, কিংবা কোনো ঘটনা ও সত্য সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এক্ষেত্রে কোনো ঘটনার পরিমার্জিত সংস্করণ প্রতিষ্ঠিত হয়, এছাড়াও এমন কিছু ঘটনা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যার আসল ঘটনার সাথে কোনো সম্পর্ক ও মিল নেই। নাৎসি বাহিনীর গণহত্যাকে তিনি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলেন।

তার সমসাময়িক সমর্থকেরা ২০০৩ সালের ইরাক আক্রমণকে এর উদাহরণ বলেন। এছাড়াও উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের কাজেও এই বিষয়টি দেখা যায়। তার প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের গোপন নথীগুলো বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হবার পর দেখা যায়, সরকারিভাবে সাধারণের জন্য প্রকাশিত তথ্যের চেয়ে তা সম্পূর্ণ আলাদা।

রাজনৈতিক মতবাদ ও উল্লেখযোগ্য বই

একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হলেও হ্যানা এরেন্ট কখনো নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক মতবাদ ধারণ করেননি। তার বিভিন্ন বই ও রচনায় নানা রাজনৈতিক ঘটনা ও রাজনীতির নানা শাখা নিয়ে আলোচনা করেছেন সমালোচনা করেছেন, কিন্তু কখনোই তার লেখার বিষয়বস্তুকে শ্রেণিকরণ করা যায়নি। নাগরিক স্বাধীনতা, স্বাধীনতার স্বরূপ, বিপ্লব, নাগরিক অংশগ্রহণ, বাক-স্বাধীনতা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেছেন।

তার উল্লেখযোগ্য কিছু বই হলো-

- দ্য অরিজিন অফ টোটালিটারিয়ানিজম (১৯৫১)

- রাহেল ভার্নহ্যাগেন (১৯৫৭)

- দ্য হিউম্যান কন্ডিশন (১৯৫৮)

- বিটুইন পাস্ট এন্ড ফিউচার (১৯৬১)

- এইখম্যান ইন জেউজালেম (১৯৬৩)

- অন রেভুল্যুশন (১৯৬৩)

- মেন ইন ডার্ক টাইমস (১৯৬৮)

- ক্রাইসিস অফ দ্য রিপাবলিক (১৯৭২)

- দ্য লাইফ অফ দ্য মাইন্ড (১৯৭৮) (অসম্পূর্ণ)

হ্যানা নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি সক্রেটিস, এরিস্টটল, সেন্ট অগাস্টিন, কান্ট, কার্ল মার্ক্স, হাইডেগার, কার্ল জ্যাসপার্স, ওয়াল্টার বেঞ্জামিন, রোজা লুক্সেমবার্গ প্রমুখ দার্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন।

১৯৩৩ সালে তিনি জায়োনিস্ট ফেডারেশন অফ জার্মানির তত্ত্বাবধানে ইহুদী বিরোধী প্রোপাগান্ডা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এ কারণে তিনি গেস্টাপোর হাতে গ্রেফতার হন। ছাড়া পেয়ে প্রথমে চেকোস্লোভাকিয়া ও সুইজারল্যান্ডে কিছুদিন থাকার পর ফ্রান্সে গিয়ে স্থায়ী হন। সেখানে তিনি ইহুদী শিশুদের পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করা সংগঠন ইয়ুথ আলিয়া-র হয়ে কাজ করেন। ১৯৪০ সালে জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণ করার পর তিনি ফ্রান্স সরকার কর্তৃক আটক হন। যদিও তার নিজেরই সে সময় জার্মান নাগরিকত্ব ছিল না। পালিয়ে গিয়ে ১৯৪১ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেন, এবং এখানেই বাকি জীবন কাটান। ১৯৭৫ সালে তার শেষ বই ‘দ্য লাইফ অফ দ্য মাইন্ড’ লেখাকালীন সময়েই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।