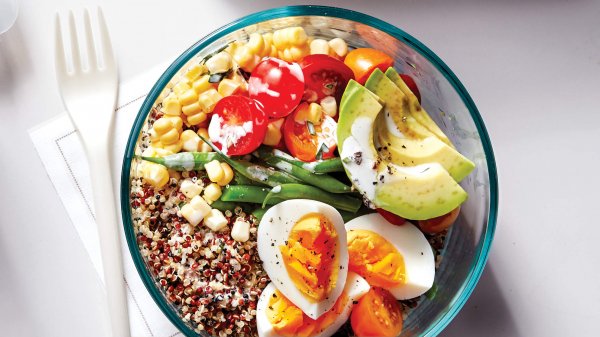

একটা সময় ছিল যখন বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করতো। রাত-দিন পরিশ্রম করে নিজেরা ফলাতো ফসল, নিজেদের পুকুরেই চাষ হতো মাছ। হয়তো পরিচিত কোনো গোয়ালার কাছ থেকে পাওয়া যেত গরুর দুধ। সেখানে একটু সন্দেহের অবকাশ ছিল, গোয়ালা দুধে বেশি পানি মেশায় না তো? এর তদন্ত করার সুযোগও ছিল হাতের কাছেই।

কিন্তু সময় বদলে গিয়েছে। শিল্পায়নের ফলে আমাদের খাদ্য উৎপাদনের ভার চলে গেছে অন্যদের হাতে। আমাদের জানার কোনো সুযোগ নেই কোথা থেকে, কীভাবে আসছে আমাদের খাবার। শুধু বিশ্বাস করে গ্রহণ করো। কিন্তু এ চরম মুনাফালোভী মানসিকতার যুগে সেই বিশ্বাসের সুযোগ কোথায়?

পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর হরেক রকম পদ্ধতি। নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে নিয়মিত তা করে যাচ্ছে এক শ্রেণির মানুষ। তাই প্রায় সব খাবার নিয়েই আমাদের উদ্বেগ চরমে- এতে কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নেই তো?

এ হতাশার সময়ে চলুন একটি আশার গল্প শোনাই। সত্যিকারের একজন নায়কের গল্প। আমেরিকার মানুষের জন্যে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে যিনি একাই লড়াই শুরু করেছিলেন। বিশালাকায় সব খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জনমানুষের পক্ষে।

গল্পের নায়ক হার্ভি ওয়াশিংটন ওয়াইলি। জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা রাজ্যের একটি খামারবাড়িতে। তার বাবা ছিলেন একজন কৃষক। ‘আন্ডারগ্রাউন্ড রেল রোড’-এর একজন কন্ডাক্টরও ছিলেন তার বাবা। পলাতক দাসদের নিরাপদ জায়গায় যেতে সাহায্য করতেন তিনি। তাই বলা যায় মানুষের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার শিক্ষা ও বিশুদ্ধ খাবারের প্রতি আগ্রহের দিকটা কৃষক বাবার কাছ থেকেই পেয়ছিলেন হার্ভি।

শৈশবে খুব বেশি পড়াশোনা করা হয়নি তার। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মন তাকে তাড়িয়ে বেড়াত সবসময়। তাই একুশ বছর বয়সে এসে নতুন করে পড়াশোনা শুরু করেন। প্রথমদিকে আগ্রহের বিষয় ছিল মেডিসিন। ইন্ডিয়ানা মেডিকেল কলেজ থেকে একটি ডিগ্রিও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলেন মানুষের অসুস্থতার বিষয়টা সইতে পারেন না তিনি। তাই মেডিকেল ছেড়ে নতুন করে রসায়নে দীক্ষা নিতে শুরু করলেন।

বিজ্ঞানের এ শাখাটি তখন সবে বিকশিত হতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন মৌল আলাদা করছেন। কয়েকটির সম্মিলন ঘটিয়ে আবার তৈরি করছেন নতুন কোনো পদার্থ, যার গুনাগুণ, ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। প্রায় নিয়মিতই নিত্য নতুন আশ্চর্যজনক বিষয়াদি ঘটে যাচ্ছিল রসায়নের দুনিয়ায়। বিষয়টিতে মজে যান হার্ভি। ১৮৭৪ সালে এসে প্রথম রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে তিনি যোগদান করেন পুর্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এদিকে শিল্পায়ন তখন পুরোদমে এগিয়ে চলছে আমেরিকায়। শহরায়ন হয়ে চলছে, নিজেদের খাবার তৈরি করাও আর সম্ভব হচ্ছে না মানুষের পক্ষে। সরাসরি খামার থেকে যেসব খাবার আসে শহরে, তার মূল্য অধিকাংশেরই নাগালের বাইরে। তাই সস্তায় খাদ্যের জন্য তাদের নির্ভর করতে হচ্ছে ফুড ইন্ডাস্ট্রির উপর।

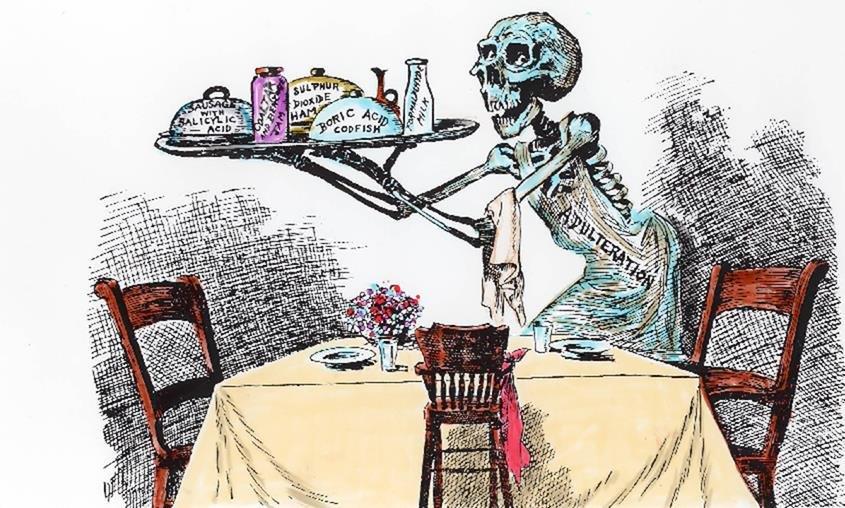

কিন্তু এ ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে তদারকি করার মতো কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে বাজারে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছিল নকল খাদ্য। জলপাই-তেলের নাম করে বাজারে ছাড়া হচ্ছিল তুলার বীজের তেল। বাচ্চাদের সিরাপে মেশানো হচ্ছিল মরফিন, মশলার সাথে মেশানো হচ্ছিল ধুলি-কণা ও নানা ধরনের বীজ ইত্যাদি।

খাদ্যে ভেজাল মেশানোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন হার্ভি। ইন্ডিয়ানা রাজ্য কর্তৃপক্ষ তাকে বাজারের মধুর বিষয়ে তদন্তের ভার দেয়। তিনি গবেষণা চালিয়ে দেখতে পান, বাজারে মধু বলে যা বিক্রি হচ্ছে তা বস্তুত গ্লুকোজ সিরাপের সাথে মোম জাতীয় পদার্থের মিশ্রণ। তার গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হলে বেশ শোরগোল হয় এ নিয়ে। এ ঘটনার পরে হার্ভির নাম-দামও ছড়িয়ে পড়েছিল কিছুটা।

এসময় তিনি একাডেমিয়া ছেড়ে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগে। এখানে আসার কয়েক বছরের মধ্যে নতুন একটি বিষয় উদ্বিগ্ন করে তোলে তাকে। সেটি তার প্রিয় রসায়ন বিজ্ঞানেরই এক আশীর্বাদ- প্রিজারভেটিভ বা খাদ্য সংরক্ষক। খামার থেকে শহরে নিয়ে আসতে গিয়ে কিংবা বিক্রি হতে দেরী হলে নষ্ট হয়ে যেত অনেক খাবারই। দুধ টকে যেত, পঁচে যেত মাংস। এসব খাবার খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে মানুষজন। মানুষের কল্যাণের জন্যই তাই খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা দরকার ছিল।

এমতাবস্থায় বিজ্ঞানীরা যখন প্রিজারভেটিভ নামক যাদুকরী ক্ষমতার কিছু ক্যামিকেল নিয়ে হাজির হলেন, অধিকাংশ ব্যবসায়ীই লুফে নেন সেগুলো। কয়েক দিন এমনকি কয়েক সপ্তাহও পেরিয়ে যাবে, কিন্তু খাবার নষ্ট হবে না আর। ফলস্বরূপ খাবারে ব্যবহৃত হতে শুরু করে বোর্যাক্স, ফরমালডিহাইড, স্যালিসিলিক এসিড ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য। প্রতি বেলা খাবারের সাথে আমেরিকানরা গ্রহণ করতে থাকে এসব। তারা জানতো না কী পরিমাণে ক্যামিকেল খাচ্ছে তারা। এসবের ফলে তাদের শরীরে কী প্রভাব পড়ছে তাও জানা ছিল না কারো।

হার্ভি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন প্রিজারভেটিভের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে। কয়েক বছর ধরে, বেশ কয়েকবার তিনি আবেদন করলেন খাদ্যে প্রিজারভেটিভ প্রয়োগের বিষয়টি সরকার কর্তৃক তদারকি করার জন্যে। কিন্তু ফুড ইন্ডাস্ট্রির লবিস্টদের তোপে টিকলো না তার আবেদন। বারবার ব্যর্থ হয়ে নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। ১৯০২ সালে স্বাস্থ্যের উপর খাদ্য সংরক্ষকগুলোর প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি পরীক্ষা শুরু করেন তিনি। একইসাথে ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পক্ষে জনমতও গড়ে তুলতে চাইছিলেন তিনি।

এ পরীক্ষার জন্যে তিনি বারোজন সরকারি কর্মচারীকে বাছাই করেন গিনিপিগ হিসেবে। তারা সবাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। এক বছরের জন্য তারা হার্ভির পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার শপথ নেন। জানানো হয় এর মধ্যে তারা স্রেফ হার্ভির দেওয়া খাবারই খেতে পারবেন। এর ফলে তাদের স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি, এমনকি মৃত্যু হলেও কোনো অভিযোগ করা যাবে না।

হার্ভি তাদের জন্যে বিশেষ একজন রাঁধুনি নিয়োগ দেন। অসাধারণ দক্ষতার সাথে তিনি সজীব সব খাবার রান্না করতেন। আর সবশেষে এ খাবারের সাথে বিভিন্ন পরিমানে মিশিয়ে দিতেন ‘বিষ’। শুরুটা হয়েছিল বোর্যাক্স দিয়ে। প্রথমদিকে মাখনের মধ্যে মেশানো হতো এ ক্যামিকেলটি। কিছুদিন পর দেখা গেল তারা মাখন ছাড়াই খাবার শেষ করে ফেলছে। এরপর এটি দুধে মেশানো হলো, দেখা গেল তারা দুধও খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। উপায়ন্তর না দেখে বোর্যাক্সের ক্যাপসুল তৈরি করা হলো। প্রতিবেলায় নিশ্চিত করা হতো যে তারা সে ক্যাপসুল খাচ্ছে। ধীরে ধীরে সেখানে বাড়ানো হতে থাকে ক্যামিকেলের পরিমাণ।

নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হতো এ বারোজনকে। প্রত্যেক বেলা খাবারের আগে তাদের ওজন, শরীরের তাপমাত্রা ও হৃৎস্পন্দন পরিমাপ করা হতো। প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা করা হতো তাদের মল-মূত্র, ঘাম ইত্যাদি। অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে এত ঝুঁকি কিংবা কষ্টের বিনিময়ে তাদের অধিকাংশই কোনো অর্থ কড়ি পেতেন না। তাদের পাওয়ার মধ্যে স্রেফ তিনবেলা ফ্রি খাবারই ছিল।

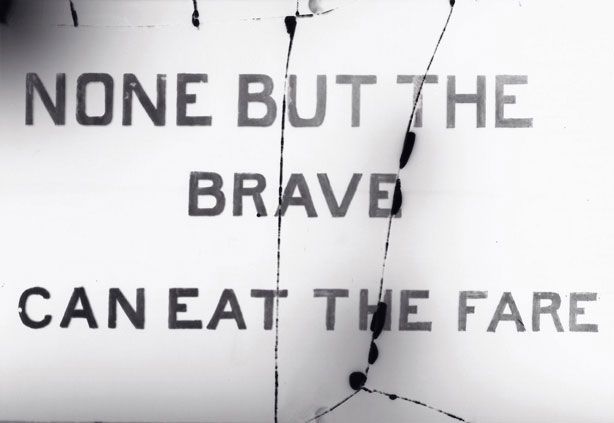

হার্ভির এ পরীক্ষা পত্র-পত্রিকায় বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিল। তিনি প্রথমে এর নাম দিয়েছিলেন, ‘হাইজেনিক টেবিল ট্রায়ালস।’ কিন্তু শেষতক ওয়াশিংটন পোস্টের একজন রিপোর্টারের দেওয়া ‘দ্য পয়জন স্কোয়াড’ নামেই পরিচিত হয় তার এ দলটি। মানুষজন আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকতো পয়জন স্কোয়াডের সর্বশেষ খবর জানতে। এতে করে প্রিজারভেটিভ নিয়েও জনসচেতনতা বাড়তে থাকে।

বোর্যাক্স নিয়ে পরীক্ষা চালানোর কিছুদিনের মধ্যেই তারা বুঝতে পারেন মাথা ব্যথা, পেটে ব্যথা সহ হজমের বিভিন্ন সমস্যার জন্যে দায়ী এ ক্যামিকেলটি। এটি নিশ্চিত হওয়ার পর তারা একে একে ফরম্যালডিহাইড, সল্টফিটার, সালফিউরিক এসিডসহ অন্যান্য প্রিজারভেটিভ নিয়েও পরীক্ষা চালাতে থাকেন।

তন্মধ্যে কপার সালফেট ব্যবহার করে পাওয়া ফলাফল বেশ ভয়ানক ছিল। মটরদানাকে উজ্জ্বল সবুজ করে তোলার জন্যে ব্যবহার করা হতো এটি। বমি-বমি ভাব, ডায়রিয়া, জন্ডিসের কারণ ছিল এটি। এছাড়া লিভার, কিডনি এবং মস্তিষ্কে এর ক্ষতিকর প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয়। বর্তমানে এটি কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু এ রাসায়নিক দ্রব্যগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব দেখিয়ে কিংবা জনসমর্থন আদায় করেও প্রফেসর ওয়াইলির কাজ শেষ হয়নি। তখনো ফুড-ইন্ডাস্ট্রির হোমরা-চোমরাদের সাথে তার লড়াই করা বাকি। এমনকি হার্ভির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্বয়ং পয়জন স্কোয়াডের কয়েকটি প্রতিবেদনকে ধামাচাপা দিয়েছিলেন।

তবে কিছু প্রতিবেদন আঁটকাতে পারলেও, পত্র-পত্রিকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি কারো পক্ষে। পয়জন স্কোয়াড নিয়ে বিরতিহীনভাবে রিপোর্ট করে যাচ্ছিল পত্রিকাগুলো। হার্ভি ভয় পাচ্ছিলেন, পত্র-পত্রিকায় এত আলোড়ন আবার না এর মূল লক্ষ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ফেলে। তাই তিনি পত্রিকায় কোনো খবর দেওয়ার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। কিন্তু থামানো গেল না সাংবাদিকদের। তারা তখন মনগড়া সব গুজব ছড়াতে শুরু করলেন দলটিকে নিয়ে। উপয়ান্তর না দেখে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন হার্ভি।

শুধু পত্রিকার প্রতিবেদনই নয়, পণ্যের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে কবিতা পর্যন্ত, সর্বত্র উঠে আসে পয়জন স্কোয়াডের কথা। কিন্তু এত আলোড়ন সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত সে আইন প্রণীত হতে অপেক্ষা করতে হয় আরো কয়েক বছর। অবশেষে ১৯০৬ সালে অর্জিত হয় সে লক্ষ্য। কংগ্রেসে পাশ হয় নিরাপদ খাদ্য ও ড্রাগ আইন। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, ‘ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন’ (এফ.ডি.এ)। হার্ভি ওয়াশিংটন ওয়াইলি পরিচিত হয়ে উঠেন এফ.ডি.এ-এর জনক হিসেবে। এর পরের বছর বন্ধ হয়ে যায় তার বিখ্যাত পয়জন স্কোয়াড।

কিন্তু এফ.ডি.এ প্রতিষ্ঠিত হলেও সকলের জন্যে নিরাপদ খাদ্যের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ওয়াইলি, সে স্বপ্ন কি বাস্তবায়িত হয়েছিল? আমেরিকার প্রেক্ষাপটে তা নিশ্চিত করে বলতে না পারলেও, আমাদের দেশের কথা বলা যায়। এখানে সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের সম্ভাবনা দিন দিন যেন ক্ষীণতর হয়ে উঠছে বরং।

তবে আশার আলো নিয়ে হাজির হয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের প্রফেসর ওয়াইলিরা। এইতো কিছুদিন আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক সামনে নিয়ে এসেছেন পাস্তুরিত দুধে ক্ষতিকর ভেজাল মেশানোর বিষয়টি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে তাকেও। তবু হাল ছাড়েননি তিনি। তারা ছিলেন এবং আছেন বলেই আমরা এখনো স্বপ্ন দেখতে পারি এক নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর সমাজের।

.jfif?w=600)