কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পর থেকে মোটামুটি ছ’মাস পার হতে চললো। তবুও করোনাভাইরাস সম্পর্কে এখনও জানার যেন শেষ নেই। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শ্বাসযন্ত্রের জটিলতাকেই মুখ্য হিসেবে ধরা হলেও বর্তমানে কিডনী, লিভার, হৃদযন্ত্র- এমনই দেহের আরো অনেক অংশে এর মারাত্মক প্রভাব গবেষক বা চিকিৎসকদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে না।

এখন পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় তিনশোরও বেশি গবেষোণায় করোনাভাইরাসের আক্রমণে মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক জটিলতাগুলো কেমন হতে পারে তা উঠে এসেছে। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে যেমন মস্তিষ্কের অসুস্থতা দেখে গেছে, তেমনইভাবে যারা সেরে উঠেছে বা উঠছে, তাদের ডাক্তারি নথিতেও মিলছে এর প্রমাণ। শ্বাসযন্ত্রের জটিলতা বেশি হলেই যে স্নায়বিক ক্ষতির আশঙ্কা বেশি, এমনটি কিন্তু নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, আক্রান্ত রোগী শুধুমাত্র স্নায়বিক অসুস্থতার লক্ষণগুলোই প্রকাশ করছে, হাঁচি-কাশি বা অন্য লক্ষণ তেমন প্রকট নয়।

এখন পর্যন্ত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতে করোনাভাইরাসের যে প্রভাবগুলো দেখা গেছে সেগুলোকে মোটামুটি ডিলেরিয়াম বা এনসেফালোপ্যাথি, মস্তিষ্কপ্রদাহ, রক্ত জমাট বাধা, স্নায়ুর ক্ষতি বা গুলাইন-ব্যারে সিন্ড্রোম (Guillain-Barré syndrome)- এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বিভিন্ন বিস্তারিত প্রতিবেদনে মোটামুটি একইরকম প্যাটার্ন বা নমুনা লক্ষ্য করা গেছে। চলুন এ সম্পর্কে অল্প-বিস্তর জেনে নেয়া যাক।

করোনার আক্রমণে মস্তিষ্কের ভেতরে আসলে কী হচ্ছে?

‘ডিলেরিয়াম’ হলো এমন একটি অবস্থা যখন মস্তিষ্কের হঠাৎ কোনো পরিবর্তনে আপনার মানসিক বিভ্রান্তি ঘটে। অ্যালকোহল-জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করলে, কিছু সার্জারির পর কিংবা যারা ডিমেনশিয়াতে আক্রান্ত হন তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এটি দেখা যায়। ‘এনসেফালোপ্যাথিও অনেকটা এমনই অবস্থা যখন আপনার শরীরের কোনো পরিবর্তনের কারণে মস্তিষ্কের কর্মপ্রণালীতে পরিবর্তন আসে, আর আপনি স্বাভাবিকের তুলনায় ভিন্ন আচরণ করতে শুরু করেন।

কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত অনেক রোগীর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা গেছে যে, তারা স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছু চিন্তা করতে পারছেন না, আগের মতো মনোযোগ ধরে রাখতে পারছেন না, কিংবা অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমন পরিবর্তন স্বল্পস্থায়ী হলেও সেরে ওঠার পর তা দীর্ঘমেয়াদি কোনো প্রভাব রাখছে কি না এ বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

এনসেফালাইটিস হলো মস্তিষ্কের তীব্র প্রদাহ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি কোনো ভাইরাসের আক্রমণে হয়ে থাকে, অথবা আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যদি ভুল করে মস্তিষ্কের টিস্যুকেই আক্রমণ করে বসে সেক্ষেত্রেও মস্তিষ্কে এই প্রদাহের সৃষ্টি হয়।

মস্তিষ্কের এই জটিলতাগুলোর জন্য গবেষকরা দুটি বিষয়কে দায়ী করে থাকেন। একটি হলো মস্তিষ্কে বা রক্তে অক্সিজেনের স্বল্পতা, অন্যটি সাইটকাইনের ঝড়। পুরো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আর অ্যান্টিবডি মিলে যখন ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে, তখন প্রদাহজনক যে প্রক্রিয়া চলে তাই মূলত এই সাইটোকাইনের ঝড়। এর ফলে কিংবা অন্য কোনো অজানা প্রক্রিয়াও মস্তিষ্কে প্রদাহ সৃষ্টির জন্য দায়ী হতে পারে।

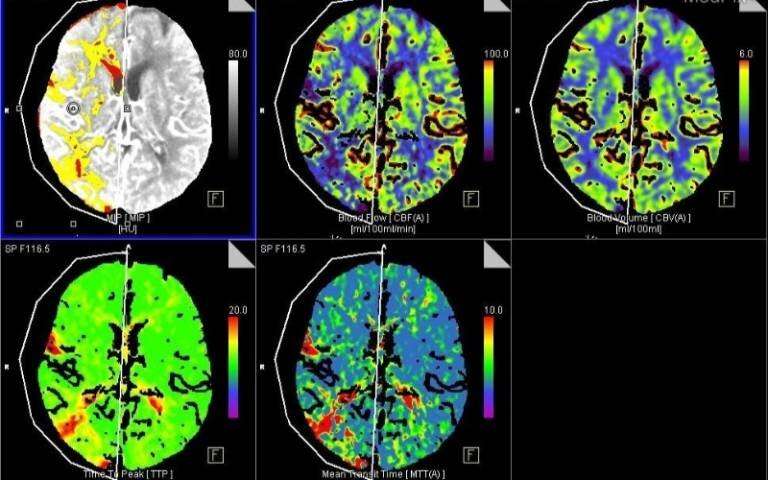

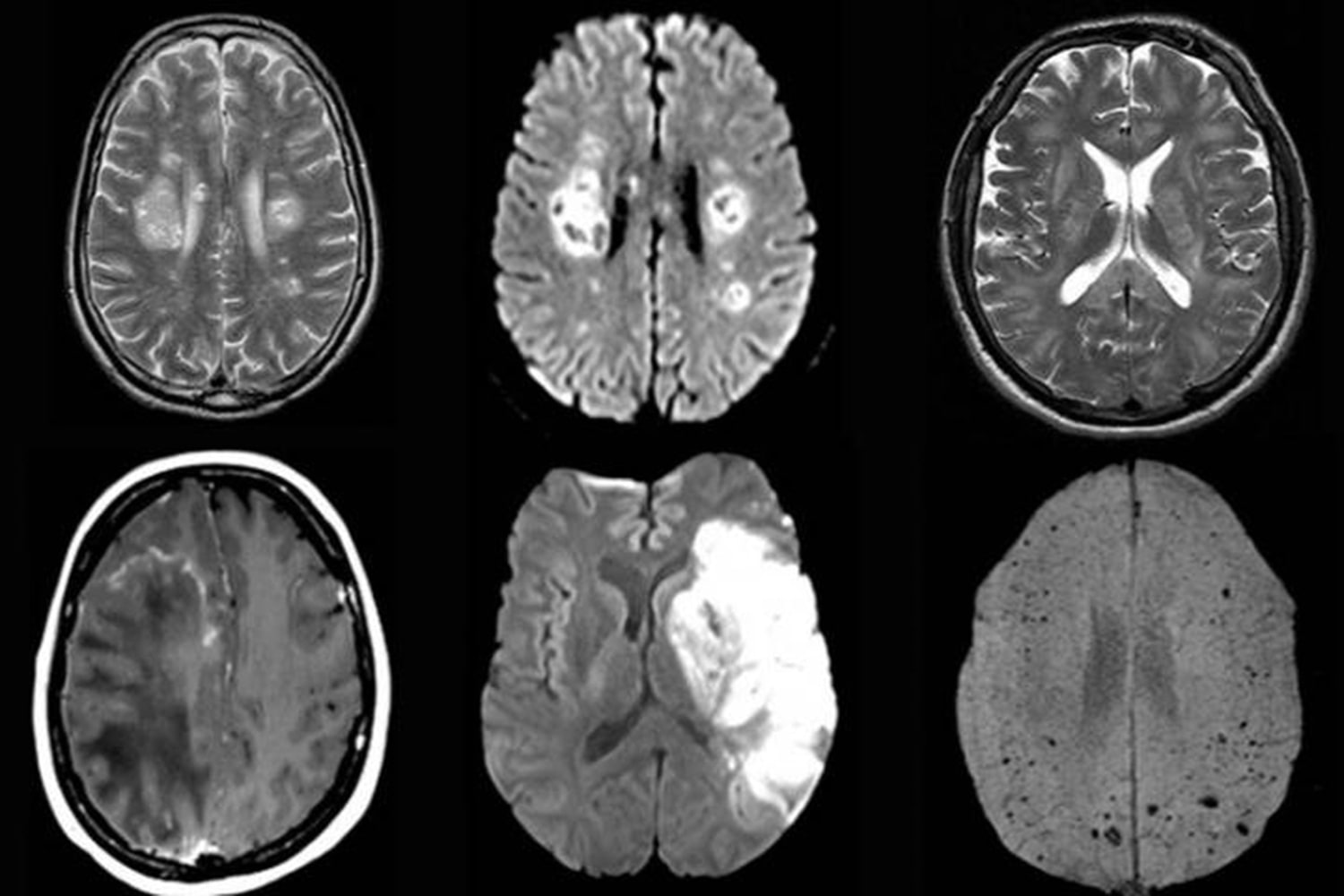

আমাদের মস্তিষ্কে রক্ত বহন করে নিয়ে যায় যে ধমনীগুলো, কোভিডে আক্রান্ত অনেক রোগীর ক্ষেত্রে সেই ধমনীগুলোতে রক্ত জমাট বেধে অক্সিজেনের চলাচল ব্যাহত হতে দেখা গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রদাহজনিত কারণে দুর্বল হয়ে যাওয়া রক্তনালীগুলো থেকে মস্তিষ্কের ভেতরে স্বল্প মাত্রায় রক্তক্ষরণের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে। এক গবেষণায় আক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্কের গভীরতম অংশে রক্তক্ষরণের এমন ছোট ছোট দাগ দেখা গেছে, যেমনটি দেখা যায় গভীর সমুদ্রে ডুবুরিদের ক্ষেত্রে বা উচ্চতাজনিত অসুস্থতায়। মস্তিষ্কের এই রক্তজমাট আপনাকে স্ট্রোকের দিকে ঠেলে দিতে পারে, যদিও স্ট্রোকের সাথে আরো অনেক রিস্ক ফ্যাক্টর, যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্থূলতা ইত্যাদি সম্পৃক্ত।

কোভিডে মস্তিষ্কে সংঘটিত হওয়া আরেকটি রহস্যের নাম ‘হ্যাপি হাইপোক্সিয়া’। আপনার রক্তে অক্সিজেনের স্যাচুরেশন লেভেল বা আংশিক চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে সেটিকে হাইপোক্সেমিয়া বলে। এতে প্রথমে শ্বাসকষ্ট বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলা এবং অব্যাহত থাকলে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট অঙ্গের ক্ষতিসাধন, অঙ্গ বিকল হওয়া, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের রক্তে অক্সিজেনের স্বাভাবিক স্যাচুরেশন লেভেল ৯৮ শতাংশ বা এর কাছাকাছি। কিন্তু অনেক কোভিড রোগীর ক্ষেত্রে এই লেভেল ৭০ শতাংশ, এমনকি ৬০ শতাংশে নেমে এলেও দেখা গেছে তাদের মস্তিষ্কে সেই বার্তা পৌঁছায়নি, অর্থাৎ তারা পুরোপুরি সচল এবং কগ্নিটিভলি ফাংশনাল বা চেতনায় ছিলেন।

এবার আসা যাক গুলাইন-ব্যারে সিন্ড্রোমে। একটু আগে বলা হয়েছে, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দিশেহারা হয়ে ভুল করে আক্রমণ করে বসতে পারে আমাদেরই দেহকোষকে। আর তা যদি আক্রমণ করে আমাদের সুস্থ নিউরাল নেটওয়ার্ক বা স্নায়ুতন্ত্রকে, তাহলে এর ফলে সৃষ্ট সমস্যাই হলো গুলাইন-ব্যারে সিন্ড্রোম। অল্প সংখ্যক কোভিড রোগী এই সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হয়েছেন, যেখানে তাদের মস্তিষ্কের মায়োলিন তন্তু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে করে দুর্বলতা, ব্যথার অনুভূতি হওয়া বা মারাত্মক ক্ষেত্রে ‘প্যারালাইসিস’ বা চলৎশক্তিহীনতার পর্যায়েও চলে যেতে পারে।

মস্তিষ্কের কৈশিক জালিকায় ‘ব্লাড-ব্রেইন ব্যারিয়ার’ নামক একটি বিশেষায়িত কোষের আবরণ রয়েছে, যা সাধারণত বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থেকে আমাদের মস্তিষ্ককে সুরক্ষিত রাখে। তবে অনেক রোগের ক্ষেত্রেই এই ধারণার ব্যত্যয় ঘটেছে। তাহলে করোনাভাইরাসও কি সেই ‘ব্যারিয়ার’কে ভেদ করে মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে? জন হপকিন্স মেডিসিন-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর রবার্ট স্টিভেন উত্তর দিয়েছেন,

কয়েক মাস আগেও আমাকে এই প্রশ্ন করা হলে আমি উত্তরে বলতাম, “না”। কিন্তু অনেক ডাক্তারি নথি এখন এর স্বপক্ষে প্রমাণ দিচ্ছে।

কয়েকটি নজির দেখে নিই চলুন। জাপানে এক চব্বিশ বছর বয়সী যুবক হাসপাতালে যাওয়ার আগমুহূর্তে খিঁচুনির মতো উঠে অচেতন হয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। পরে তার মস্তিষ্কের এমআরআই রিপোর্টে ভাইরাল মেনিনজাইটিসের মতো অংশ দেখা যায়। একইসাথে লাম্বার পাংচার প্রক্রিয়ায় তার মস্তিষ্কের সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে করোনাভাইরাসের প্রমাণ মেলে।

চীনেও ছাপান্ন বছর বয়সী এক পুরুষের ক্ষেত্রে একই প্রমাণ মেলে, যিনি কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর তীব্র এনসেফালাইটিসে ভুগছিলেন। ইতালিতে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করার পর এক রোগীর ময়নাতদন্তে তার মস্তিষ্কের রক্তনালীর এন্ডোথেলিয়াল কোষগুলোতে ভাইরাস-কণার দেখা পাওয়া যায়।

দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সম্ভাবনা কতখানি?

অনেক গবেষকই এখন ধারণা করছেন, করোনার আক্রমণে শ্বাসযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যুর পেছনে মস্তিষ্ক বা ব্রেইনস্টেমের ক্ষতিই হতে পারে মুখ্য কারণ। অনেকে আবার বলছেন, এই ভাইরাস ব্লাড-ব্রেইন ব্যারিয়ারকে যদি ভেদ করতে পারে তাহলে অনেক দিন সেখানে অবস্থান করে পুনরায় ফিরেও আসতে পারে। অবশ্যই এ বিষয়ে নিশ্চিত করে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না সেই বিষয়ে সঠিকভাবে জানতে হলে অবশ্যই আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন। কোভিড থেকে সেরে ওঠা ব্যক্তিদের পর্যায়ক্রমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্যে রেখে পর্যবেক্ষণ করলে এবং সঠিক পদ্ধতিতে নিরীক্ষণ চালালে মস্তিষ্কে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলো ধীরে ধীরে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চলুন, একটু পেছন ফিরে তাকাই। ১৯১৮ সালে মহামারির জন্য দায়ী যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, সেটি কিন্তু মস্তিষ্কের ডোপামিন নিউরনগুলোকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম ছিল। মহামারি-পরবর্তী সময়ে প্রায় ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ‘স্লিপি সিকনেস’ বা ‘এনসেফালাইটিস লিথারজিকা’ নামক এক স্নায়বিক জটিলতা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকহারে হতে দেখা যায়। অনেকে একে সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারির দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিরই একটি ফলাফল হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। অনেকে একে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত হিসেবে দেখেন, আবার অনেকের মতে এর উৎস এখনও অজানা। এই রোগে আক্রান্ত ব্যাক্তি প্রথমে তীব্র জ্বর, মাথাব্যথা, দৃষ্টির ত্রুটি ইত্যাদিতে ভুগলেও ধীরে ধীরে খিঁচুনি, কোনো কিছু অনুভব না করা, দেরিতে সায় জানানো, আচরণগত পরিবর্তন, এমনকি প্রকট অবস্থায় ‘কোমা’ বা ‘লকড-ইন’ অবস্থায় চলে যেত। ‘এল-ডোপা’ নামক একটি ড্রাগেই কেবলমাত্র তাদের চেতনা ফিরে আসত।

সবশেষে বলা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত কোনো পদ্ধতি, ঔষধ বা এমন আরো অনেক ‘ফ্যাক্টর’ আছে যা মস্তিষ্কের ক্ষতির জন্য দায়ী হতে পারে। ঠিক কোন বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে কোভিডে মস্তিষ্কের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি, কতদিন পর্যন্ত তা স্থায়ী হতে পারে, কেমন হবে এর চিকিৎসা পদ্ধতি- এমনই আরো অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর সময়ই হয়তো বলে দেবে।