সব মানুষই অন্যের কথায় কম-বেশি কষ্ট পায়, বেশিরভাগ সময়ই তা থাকে অপ্রকাশিত। কিন্তু কখনোই এই কষ্টের কারণে কারো জীবন থেমে থাকে না, তবে এই কষ্টগুলো জমা হতে হতে বিষণ্নতাসহ নানা রকমের মানসিক রোগের সূত্রপাত হয়। এ কারণে একটি প্রবাদ রয়েছে- ‘সবচেয়ে বিচক্ষণ মানুষ হলো সে যে নিজের দোষ-ত্রুটি দেখে।’ অর্থাৎ নিজের দোষ-ত্রুটি মেনে নিয়ে তা পরিবর্তনের চেষ্টাই মানুষের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান। তেমনই অন্যের কথায় সহজের মন খারাপ করা বা কষ্ট পাওয়া একধরনের চিন্তার ত্রুটির মধ্যেই পড়ে, তাই চিন্তার ধরন পরিবর্তন দৈনন্দিন জীবনকে অনেক আনন্দময় আর সহজ করে তুলতে পারে।

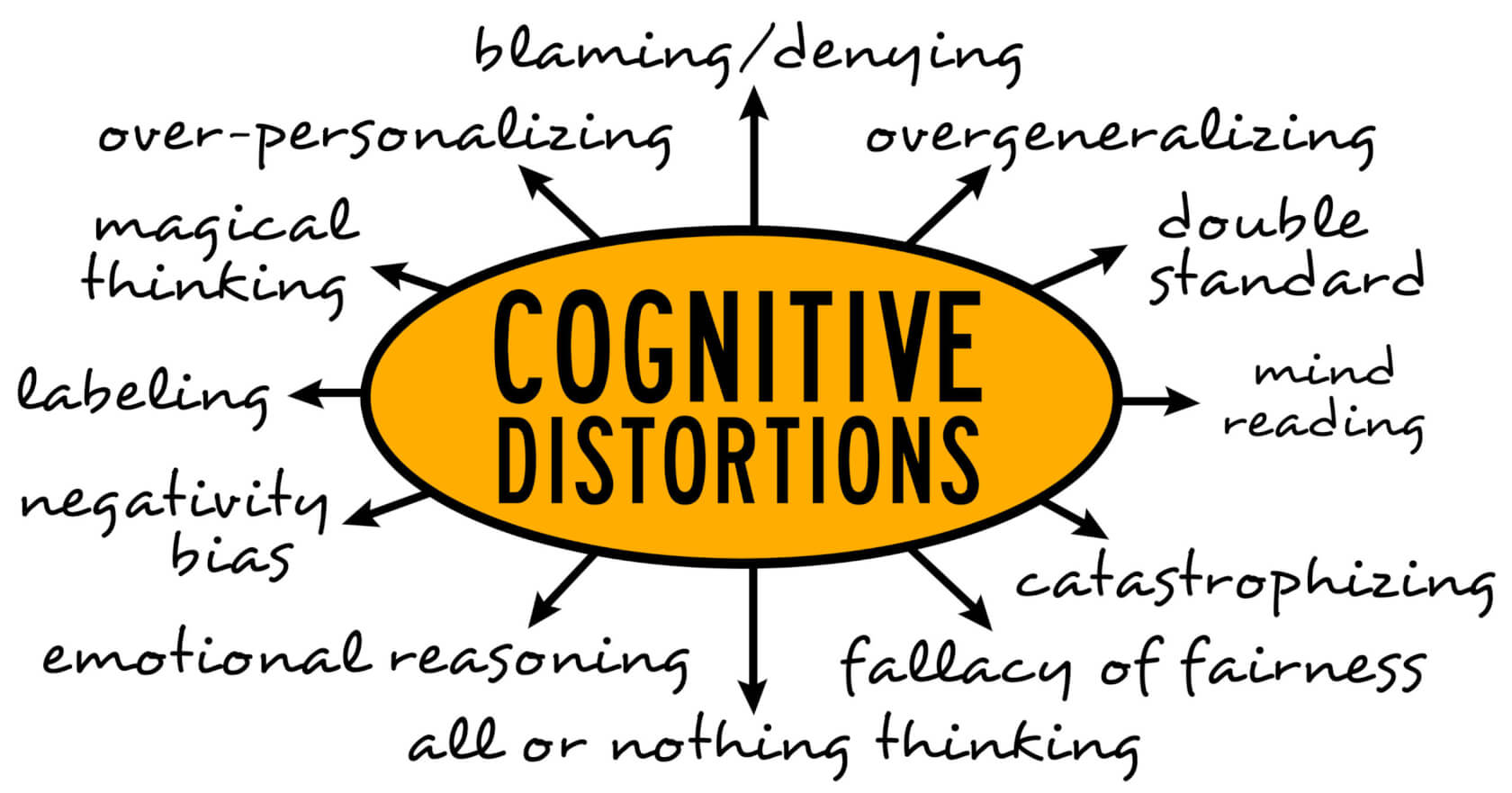

মানুষের নেতিবাচক চিন্তা, যা মূলত কষ্ট বা অন্যের প্রতি ক্ষোভের কারণ, এর পেছনে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ামক কাজ করে, যা প্রথমেই চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সেই নেতিবাচক চিন্তার উৎসগুলো নিয়েই আজকের লেখা।

১) ক্যাটাস্ট্রোফাইজিং: ছোট কোনো ঘটনাকে বড় করে দেখা। সামান্য কোনো কথার পেছনে বড় কারণ দর্শানো। যেমন: যদি আমি এই পরীক্ষায় পাস না করি, আমি বিশ্ববিদ্যালয় পাস করতে পারব না। যদি আমি এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে না আসতে পারি, তবে জীবনে কখনোই আর এগোতে পারব না। অর্থাৎ সামান্য ঘটনায় অনেক কষ্ট পাওয়া, বা অতিরিক্ত নেতিবাচকভাবে দেখা।

২) পোলারাইজড থিংকিং: একে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট থিংকিং অথবা অল অর নাথিং থিংকিং বলা হয়। এই ব্যক্তিত্বে মানুষের চিন্তা দুই পোলের মতো। এটা না হয় ওটা- এখানে মাঝামাঝি বলতে কিছু নেই। যেমন: একজন শিক্ষার্থী যে পরীক্ষায় ‘পাস’ করেছে সে নিজেকে অধম মনে করে; কারণ সে সবসময় পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে আসছে।

৩) ফরচুন টেলিং: ভবিষ্যত নিয়ে আগে থেকেই নেতিবাচক চিন্তা করা। কোনোকাজ করার পর তার ফলাফল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা রাখা, যার পেছনে কোনো প্রমাণ বা ভিত্তি নেই। যেমন: যদি সে বর্তমানের চাকরি ছেড়ে দেয়, সে আর কখনোই চাকরি পাবেন না।

৪) ওভারজেনারালাইজড: নেতিবাচক বা ব্যতিক্রমকে সাধারণ হিসেবে বিবেচনা করা। মানুষের জীবনে খুব কমই নেতিবাচক ঘটনা বা ব্যতিক্রম ঘটে, তবে মানুষ তা মনের মাঝে রেখে দেয়। যেমন- জীবনে একবার হয়তো মানুষের বিবাহবিচ্ছেদ হয়, কিন্তু মানুষ এই নেতিবাচক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর কারো উপর বিশ্বাস করতে চায় না। তেমনই কোনো আপত্তিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজের কমফোর্ট জোনের বাইরে না যাওয়া এবং কোনোভাবে সেই পরিস্থিতিতে পড়লে চাপ অনুভব করা।

৫) লেবেলিং: লেবেলিং হচ্ছে ওভারজেনারালাইজিংয়ের উচ্চমাত্রা। ওভারজেনারালাইজিংয়ে যেমন সব ঘটনাকে নেতিবাচক ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করে, তেমনই লেবেলিংয়েও প্রায় একইরকম ঘটনাই ঘটে। এই ব্যক্তিরা সবকিছুকেই নেতিবাচক লেবেলিং করেন। যেকোনো ঘটনায় সে অন্যের দোষ না দেখে নিজেকে দোষী ভাবেন। যেমন কারো সঙ্গী ছেড়ে গেলে, সে তার সঙ্গীর দোষ না দেখে ভাবেন যে তার ভেতর কী কম আছে যার জন্য তার সঙ্গী তাকে ছেড়ে গেল। সে সবসময় নিজেকে ছোট করে দেখে এবং সবকিছুতেই নিজের দোষ দেখেন।

৬) মেন্টাল ফিল্টার: ফিল্টারিং মানে ছেঁকে ফেলা, মেন্টাল ফিল্টারিং মানে ঘটনার একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ রেখে বাকিগুলোকে পাত্তা না দেয়া। এখানে ব্যক্তি যেকোনো ঘটনার ইতিবাচক দিকগুলোকে বাদ দিয়ে নেতিবাচক দিকগুলোকে গ্রহণ করে, এবং এই নেতিবাচক দিককে কেন্দ্র করেই সে বাঁচে। যেকোনো কাজেই বিরাট সফল দিকটি বাদ দিয়ে ক্ষুদ্র নেতিবাচক অংশ তারা গ্রহণ করে, এবং সেটিকে লক্ষ্য করেই অগ্রসর হয়।

৭) ম্যাগনিফিকেশন অর মিনিমাইজেশন: যেকোনো বিষয়কে দরকার থেকে বেশি বা কম গুরুত্ব দেয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নেতিবাচক বিষয়কে বড় করে দেখে, একে ম্যাগনিফিকেশন বলা হয়। আর কোনো ঘটনার ইতিবাচক ঘটনাকে ছোট করে দেখা, একে বলা হয় মিনিমাইজেশন। যেমন: কেউ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। সে প্রথম হয়নি এটাকে বড় করে দেখছে এবং কষ্ট পাচ্ছে। আর তার পেছনে যে তার স্থানটি অর্জনের চেষ্টা যে কত মানুষ করছে, একে সে ছোট করে দেখছে।

৮) পার্সোনালাইজেশন: সবকিছুকে ব্যক্তিগতভাবে নেয়া। বিশেষত নেতিবাচক ঘটনাগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে নেয়া। সব নেতিবাচক বিষয়ই নিজের গায়ে মাখে আর কষ্ট পায়। সে হয়তো রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। তার মনে হচ্ছে সকলেই তার দিকে তাকাচ্ছে, আর তাকে নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য করছে, যেখানে কেউ হয়তো তাকে লক্ষ্যই করছে না। অথবা দোষ সব নিজের গায়েই নেয়া। যেমন- কেউ হয়তো অন্যের জন্য কিছু বলছে, সে নিজের গায়ে মেখে নেয়, এবং নিজ মনে কষ্ট পেতে থাকে।

৯) ইমোশনাল রিজনিং: ইমোশনাল হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা। যেকোনো ঘটনার সময় সে যে আবেগ অনুভব করে, তা-ই তার মধ্যে গেঁথে যায়। এবং তার মধ্যে কোনো যুক্তিই কাজ করে না। তাই তার সেই মুহূর্তের আবেগকেই সে ধরে রাখে, এবং এর উপর ভর করেই সে সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন, হয়তো আপনি এখন একা, সাথে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় নেই। কিন্তু অন্যান্য বেশিরভাগ সময়ই আপনার আশেপাশে মানুষজনে পরিপূর্ণ থাকে। তবে সেই একমুহূর্তের খারাপ লাগার অনুভূতিকে কেন্দ্র করেই আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন- আপনাকে কেউ ভালোবাসে না।

১০) ডিসকাউন্টিং দ্য পজিটিভ: ইতিবাচক বিষয়গুলো না দেখা। যদি ইতিবাচক বিষয়গুলোর পরিমাণ বেশি হয়, তবুও তা বিবেচনার বাইরে রাখে। হয়তো ব্যবসায় খুব উন্নতি হচ্ছে, সবাই তার বুদ্ধি আর দক্ষতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবে কেউ একজন তার উন্নতিতে আনন্দিত না, এবং সে বাজে মন্তব্য করেছে। এত ভালো মন্তব্যের ভীড়ে এই একটা বাজে মন্তব্যই তাকে পিছু টেনে রাখে। বাকি ইতিবাচক মন্তব্যগুলো তাকে সাহস না দিলেও ওই একটা মন্তব্যই তাকে কষ্ট দেয়। এভাবেই সে পজিটিভিটিকে জীবন থেকে ডিস্কাউন্ট করে দেয়।

১১) ‘শ্যুড’ স্টেটমেন্ট: একটি স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। এদের মাঝে কিছুটা পারফেকশনিজম থাকে। তারা সব কাজ পারফেক্টলি শেষ করতে চায়, যা বাস্তবে খুব কমই হয়। আর তখনই তারা কষ্ট পায়। সব কিছু একেবারে আদর্শভাবে শেষ করার যে চেষ্টা, এবং তা আদর্শভাবে শেষ না হলে তা তাকে কষ্ট দেয়। এই কষ্টই জমে মানসিক চাপের সৃষ্টি করে।

১২) জাম্প টু কনক্লুশন: কোনো ঘটনার সামান্য অংশ দেখেই তা নিয়ে কোনো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। হয়তো বন্ধুর সাথে কোথাও ঘুরতে গেছেন, হঠাৎ কোনো জরুরি কাজে বন্ধু তার ফোনে ব্যস্ত। হয়তো কিছুক্ষণ আপনার দিকে তাকায়নি বা আপনার কোনো কথার জবাব দেয়নি। এর থেকেই আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন- আপনার বন্ধুর কাছে আপনার গুরুত্ব নেই। সে আপনাকে অপছন্দ করে অথবা ঘৃণা করে। অথচ সে হয়তো আপনার চরম সংকটের মুহূর্তে আপনার পাশে ছিল। হুট করে অল্প কিছু নেতিবাচক ঘটনাকে ভিত্তি করে যেকোনো ঘটনার শেষ বিবেচনা করাকেই বলে জাম্প টু কনক্লুশন।

১৩) ব্লেমিং: অর্থাৎ দোষারোপ করা। এমন ধরনের ব্যক্তি কোনো দায় নিজের ঘাড়ে নিতে চায় না। সবকিছুতেই দোষারোপ করতে পছন্দ করে, নিজের ব্যর্থতাকে তারা গ্রহণ করতে পারে না। নিজের ব্যর্থতাকে অন্যের ঘাড়ে দিতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যেমন: সে যদি পরীক্ষায় নিজের কারণে খারাপ করে, তবুও সে ‘প্রশ্ন কঠিন’, ‘কড়া গার্ড’ ইত্যাদিকে দোষারোপ করে।

১৪) অলওয়েজ বিং রাইট: সে সবসময়ই মনে করে- তার চিন্তা, মানসিকতা, সিদ্ধান্ত, কর্মকাণ্ডই সবসময় সঠিক। সে কখনো ভুল হতেই পারে না। কোনো কিছুর ভুল হলে তা শুধুমাত্র অন্যের দোষেই হবে। নিজেকে সবসময় ঠিক মনে করার কারণেই তা পূর্ণতা না পেলে সে কষ্ট পায় এবং অন্যকে দোষারোপ করতে থাকে।

মানুষের জীবনে কম-বেশি কষ্ট থাকেই। সুখ-দুঃখ সব মিলিয়েই মানুষের জীবন। তবে জীবনে যখন কষ্টের ভাগ বেশি হয়, তখন তা হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। এই কষ্টই ধীরে ধীরে মানসিক চাপের সৃষ্টি করে। মানসিক চাপের পূর্বে পাওয়া এই কষ্টের উৎস সাধারণত হয় চিন্তার ত্রুটি। উপরের ত্রুটিগুলোই সাধারণত মানুষের চিন্তায় হয় থাকে, এর বাইরেও নানা রকম চিন্তা মানুষ করতে পারে, যা থেকে তার মানসিক চাপের সৃষ্টি হতে পারে।