১৬ মে, ১৯৯৭। হোয়াইট হাউজ।

আলাবামা থেকে পাঁচজন বয়োবৃদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন হোয়াইট হাইজের ইস্ট রুমে। তাদের দিকে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নির্ধারিত পোডিয়ামে দাঁড়ালেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, উইলিয়াম জেফারসন ক্লিনটন। ওষুধ ব্যতীত সংঘটিত মানব ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘ চিকিৎসা গবেষণা বা নন-থেরাপিউটিক এক্সপেরিমেন্ট টাস্কেজি সিফিলিস স্টাডি’র জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন তিনি।

গবেষণায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বেঁচে থাকা আটজনের মধ্যে পাঁচজন উপস্থিত ছিলেন সশরীরে। ক্লিনটন তার বক্তব্যে বলেন,

“যা ঘটে গেছে, তা সম্পূর্ণই নীতি-নৈতিকতা বহির্ভূত ছিল, এবং এর দায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের। এ ঘটনা ফিরিয়ে নেয়ার কোনো উপায় নেই, কোনো উপায় নেই বছরের পর বছর ধরে কলঙ্কিত সেই গবেষণার রেশ টেনে যাওয়া স্বেচ্ছাসেবীদের পরিবারকে হারানো মানুষগুলোকে ফিরিয়ে দেবার। তবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মার্কিন নাগরিকদের পক্ষ থেকে আমি নতমস্তকে স্বীকার করে নিচ্ছি, যা হয়েছিল। তা লজ্জাজনক এবং কখনো হওয়া উচিত ছিল না”।

টাস্কেজি

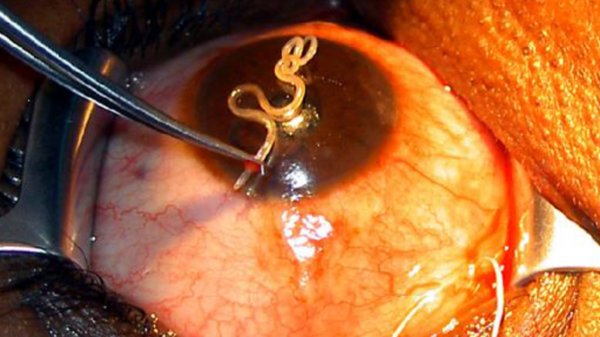

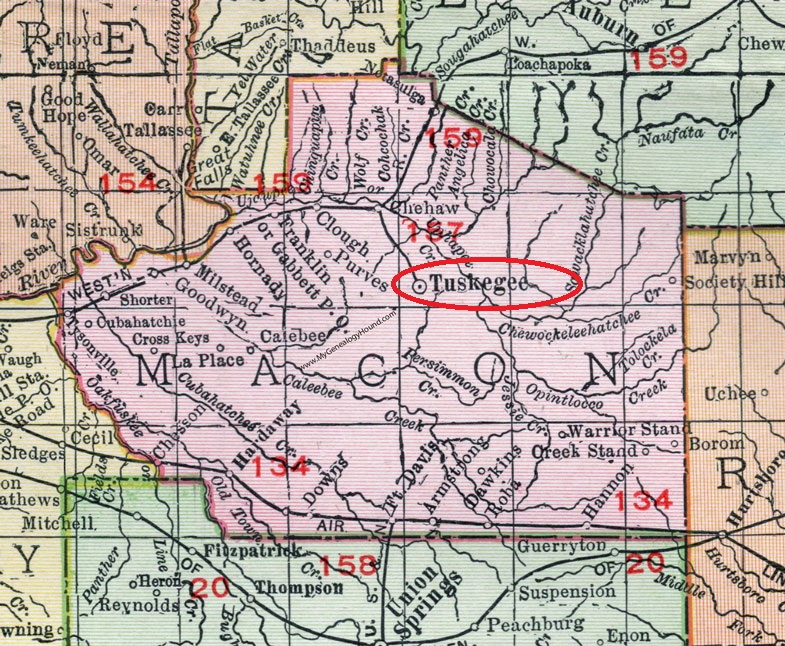

টাস্কেজি আলাবামার ম্যাকন কাউন্টির ছোট্ট এক শহর। ১৯৩২ সাল থেকে এখানে শুরু হয়েছিল একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুক্ত করা হয়েছিল সেইসব কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষকে, যারা সিফিলিস রোগে আক্রান্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানবদেহে কোনো ওষুধ ব্যতিরেকে সিফিলিস রোগের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা। আশা ছিল, এ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সিফিলিস রোগ সম্পর্কে যে তথ্য দেবে, তা ব্যবহার করে রোগ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার সম্ভব হবে।

বলে রাখা ভালো, পেনিসিলিন আবিষ্কার হলেও তখনও তা অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে বাজারে আসা থেকে কয়েক বছর দূরে। ফলে অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ আরম্ভ হয়নি। তাই সিফিলিসের তেমন কোনো চিকিৎসা সেই সময় ছিল না। কাজেই এই গবেষণা জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমে ছয় মাস চালানোর কথা থাকলেও এ পরীক্ষা গিয়ে ঠেকে চল্লিশ বছরে।

টাস্কেজির প্রেক্ষাপট

টাস্কেজি গবেষণায় শুধু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর কারণ ছিল, কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে সমাজে নানা ভ্রান্ত ধারণা। যদিও দাসপ্রথা উচ্ছেদ হয়েছে অনেক আগেই, তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন গায়ের রঙের ভিত্তিতে বিভাজন ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই স্রোতে গা ভাসিয়েছেন কেবল অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গরাই নন, অনেক উচ্চশিক্ষিত, ডাক্তার, প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিকসহ বাঘা বাঘা লোকেরাও।

অনেক বৈজ্ঞানিক সচেষ্ট ছিলেন, গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। তৎকালীন নামকরা বিজ্ঞানী চার্লস ড্যাভেনপোর্ট দাবি করেছিলেন, গায়ের রঙ যত কালো হয়ে আসতে থাকে, ততই চুরি-চামারি, ছিনতাই, অপহরণ, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধের প্রবণতা বেড়ে যায়।

এ ধারায় অনেকেই বলতেন, শ্বেতাঙ্গ এবং অশ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের মাঝে বিভিন্ন রোগের প্রকাশও হবে ভিন্ন। অনেক রোগের মাঝে সিফিলিস নিয়ে চিকিৎসকদের আলাদা আগ্রহ ছিল। তখন অবধি সিফিলিস রোগ নিয়ে চালানো বড় আকারের গবেষণা হয়েছিল কেবল শ্বেতাঙ্গদের উপরে, নরওয়ের অসলোতে। মার্কিন চিকিৎসকদের ইচ্ছা ছিল, কৃষ্ণাঙ্গদের উপর সিফিলিস কেমন প্রভাব বিস্তার করে, সেটি উদ্ঘাটন করা। এর পেছনে আবার মানবমস্তিষ্কের গঠনপ্রকৃতি নিয়ে তাদের ভুল ধারণাও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সিফিলিসের একটি পর্যায়- নিউরোসিফিলিস আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। মার্কিন চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের চিন্তা ছিল, কৃষ্ণাঙ্গদের মস্তিস্ক শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় অনেক কম বিকাশপ্রাপ্ত, তাই হয়তো নিউরোসিফিলিস তাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের তেমন কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম নয়।

সিফিলিস একটি যৌনবাহিত রোগ। মার্কিন চিকিৎসকেরা কোনো প্রমাণ ছাড়াই মনে করতেন, কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে জৈবিক ক্ষুধা বেশি হওয়ায় তাদের প্রায় সকলেই বহুগামী। ফলে তাদের মধ্যে যৌনবাহিত রোগ, বিশেষ করে সিফিলিসের প্রকোপও বেশি। বলা হতো, পঁচিশ বছরের উপরে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিই সিফিলিসে আক্রান্ত। তবে কোনো গবেষণা করে এ পরিসংখ্যান বের করা হয়নি। প্রচলিত এসব ধারণা থেকে সিফিলিস নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের উপর কাজ করতে মার্কিন চিকিৎসক সমাজ আগ্রহী ছিল। যার ফলস্বরূপ মার্কিন সরকারের জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়।

রোজেনওয়াল্ড গবেষণা

১৯২৯ সালে জুলিয়াস রোজেনওয়াল্ড ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে মার্কিন জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে সিফিলিস নিয়ে একটি গবেষণা চালাতে চাইল। তাদের লক্ষ্য ছিল, কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সিফিলিসের হার বের করা। ছয় কাউন্টিতে সমীক্ষা চালাবার পর আলাবামা অঙ্গরাজ্যের মেকন কাউন্টিতে তারা এ হার সবথেকে বেশি দেখতে পায়।

এই গবেষণা পরিচিত ছিল রোজেনওয়াল্ড স্টাডি নামে। এর অন্যতম একজন গবেষক ছিলেন জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ডক্টর টালিয়াফেরো ক্লার্ক। গবেষকদের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝে ব্যাপক আকারে সিফিলিসের প্রচলিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে উপকার হবে। এজন্য গবেষণার পরবর্তী ধাপও প্রস্তুত করার কথা ছিল। কিন্তু ১৯২৯ সালের মহামন্দা বা গ্রেট ডিপ্রেশন সবকিছু থামিয়ে দিল।

নতুন গবেষণার সূচনা

আলাবামা একটি কাউন্টি মেকন। এর অন্যতম শহর টাস্কেজি। তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম দরিদ্র শহর হিসেবেই এর পরিচিতি। শহরের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ আফ্রিকান-আমেরিকান। তাদের দৈনিক আয় মাথাপিছু এক ডলারের মতো। শিক্ষাদীক্ষাতেও তারা অনেক পিছিয়ে। ফলে ভুলভাল বুঝিয়ে অর্থ আর বৈষয়িক লোভ দেখিয়ে তাদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ আছে। মার্কিন সরকার এই সুযোগই নেয়।

১৯৩২ সালে ডক্টর ক্লার্ক ছিলেন জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌনবাহিত রোগ বিভাগের প্রধান। তিনি মনে করলেন, মেকন কাউন্টিতে কৃষ্ণাঙ্গদের উচ্চ সিফিলিসের হার তাদের মধ্যে এই রোগের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণের চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি জানতেন, আক্রান্তদের কেউই তাদের দারিদ্র্যের জন্য কোনোরকম চিকিৎসা নেবার সামর্থ্য রাখে না। ফলে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে অনিয়ন্ত্রিত সিফিলিস সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

ক্লার্কের কাছে মেকন কাউন্টি ছিল প্রাকৃতিক এক গবেষণাকেন্দ্র। এর সাথে কৃষ্ণাঙ্গদের কথিত নিম্নশ্রেণির বুদ্ধিমত্তা, তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং অবাধ যৌনাচারের ধুয়ো তুলে তিনি নতুন গবেষণার অনুমোদনও হাসিল করে নেন। যেকোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে প্রোটোকল বা লিখিত প্রস্তাবনা দেয়ার কথা থাকলেও টাস্কেজির জন্য এর কিছুই করা হয়নি। কেবল ক্লার্ক ও তার আরেক সহকর্মী কামিংসের মধ্যে চালাচালি করা কিছু চিঠিতে গবেষণার উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল।

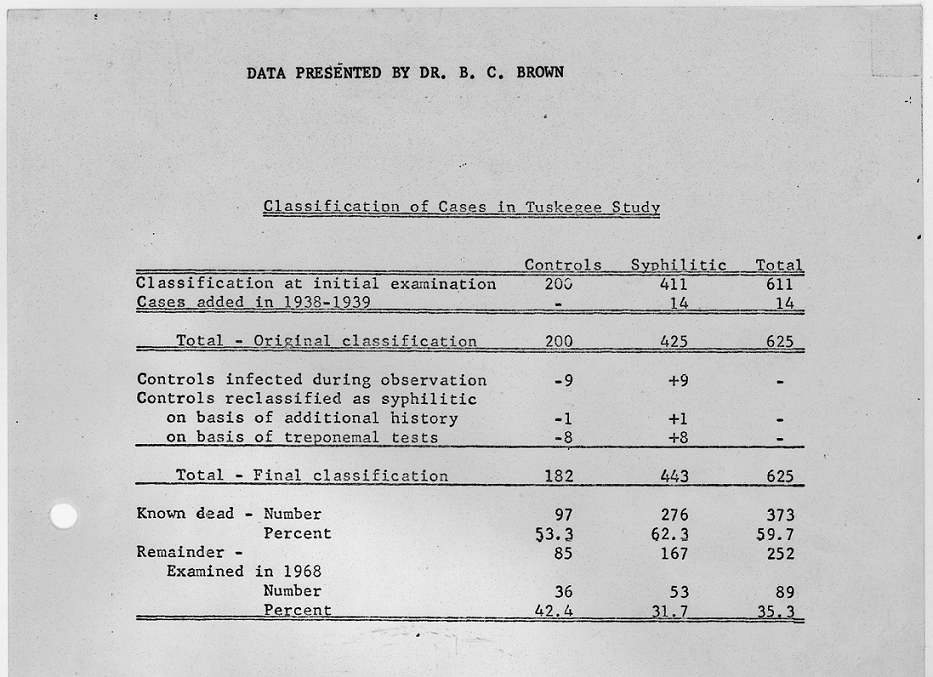

ক্লার্কের হিসেবমতে, পরীক্ষার জন্য ২৫-৬০ বছরের মধ্যে মোটমাট ৬০০ জন দরকার ছিল। এদের ৪০০ জন সিফিলিসের রোগী হতে হবে, আর ২০০ জন কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করবে। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী যোগাড় করতে ডক্টর রেমন্ড টাস্কেজি এসে পৌঁছুলেন।

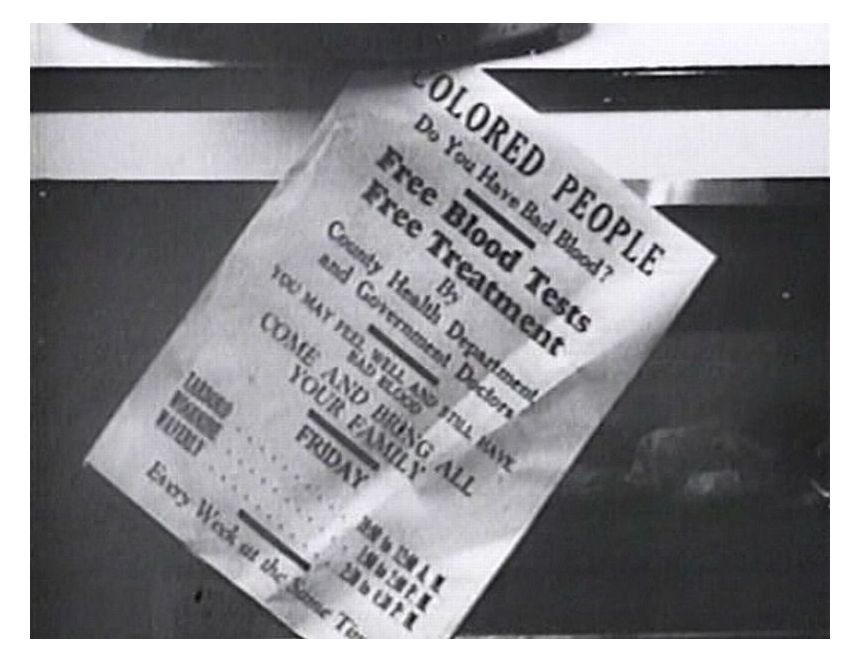

স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ

টাস্কেজি ইনস্টিটিউট এ প্রকল্পের সঙ্গী ছিল। এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল মুক্ত দাসদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যে। আফ্রিকান-আমেরিকানরাই মুলত এর পরিচালনায় যুক্ত ছিল। টাস্কেজি ইনস্টিটিউট ১৮৯১ সালে নিজেদের আলাদা হাসপাতাল এবং ১৯২১ সালে নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। তারা স্বেচ্ছাসেবীদের শারীরিক পরীক্ষা করা এবং মৃতদের ময়নাতদন্তের ভার নেয়। এজন্য তারা সরকারের তরফ থেকে প্রচুর অর্থের যোগান পায়। গবেষণার জন্যে তারা ইউনিস রিভার্স নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ সেবিকাকেও নিযুক্ত করে।

এত আটঘাট বাঁধা হলেও স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহে কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়। ডক্টর রেমন্ড গবেষণার জন্য লোক চেয়ে প্রচারণা করলেও অনেক কৃষ্ণাঙ্গের বিশ্বাস ছিল, তিনি আসলে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে তাদের সেনাবাহিনীতে পাঠাতে চাইছেন। তাই তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া মিলছিল না। এতে করে ড রেমন্ড বাধ্য হন, এমন অনেক মানুষকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করতে, যারা এর উপযুক্ত ছিল না।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের কিন্তু এই পরীক্ষার কথা বিস্তারিত কিছুই জানানো হয়নি। তাদেরকে বলা হতো, তারা অসুস্থ এবং গবেষণায় নাম লেখালে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে। মারা গেলে তাদের কবরস্থ করার খরচাপাতিও দেবেন তারা। হতদরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে এ ছিল আকাশের চাঁদ হাতে পাবার মতো। তবে স্বেচ্ছাসেবীদের কাছ থেকে তথ্য গোপন করা এবং এভাবে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের টেনে আনা বৈজ্ঞানিক গবেষণার নীতিবিরোধী। আজকের দিনে এজন্য জেল-জরিমানাও হতে পারে।

মূল গবেষণা

১৯৩৩ সালে ডক্টর রেমন্ডের জায়গা নেন ডক্টর হেলার। চিকিৎসার কথা বললেও তারা সিফিলিস আক্রান্তদের ইচ্ছে করে অনর্থক কিছু ওষুধ দিচ্ছিলেন। তাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই ছিল, ওষুধ ব্যতিরেকে রোগের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ। যদিও অংশগ্রহণকারীরা এ ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। অন্য কোনো জায়গা থেকে তারা যাতে চিকিৎসা না নিতে পারে, সেজন্যে গবেষকদল নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে।

১৯৩৪ সালে স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ চিকিৎসকদের সাথে জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা দেখা করেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের একটি তালিকা দিয়ে তাদেরকে সিফিলিসের কোনো চিকিৎসা দিতে বারণ করা হয়। ১৯৪০ সালে আলাবামার সরকার সিফিলিস রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে একটি মোবাইল ল্যাব চালু করেছিল। মার্কিন জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর সেখানেও বাগড়া দেয়, যাতে টাস্কেজি স্টাডির কেউই এ ল্যাবের সুবিধা নিতে না পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সেনাবাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। পরীক্ষায় অংশ নেয়া অনেকেই সেজন্য স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে গেলে সেনাবাহিনী তাদের সিফিলিসের চিকিৎসা নিতে বলে। তখন জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২৫৬ জনের একটি তালিকা সেনা বোর্ডে পাঠানো হয়। এই ২৫৬ জনকে সেনাদায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। চিকিৎসার অধিকার থেকেও সেনাবাহিনী তাদেরকে বঞ্চিত করে।

এক স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসা নিতে বার্মিংহাম শহর অবধি চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু টাস্কেজির গবেষকদের ফোন পেয়ে সেখানকার হাসপাতাল তাকে ফিরিয়ে দেয়। ১৯৪২ সালের পর পেনিসিলিন চিকিৎসাবিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে, সিফিলিস চিকিৎসায় এর কার্যকারিতাও প্রমাণিত হয়। কিন্তু টাস্কেজি গবেষণার স্বেচ্ছাসেবীদের এ বিষয়েও সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। পেনিসিলিন ব্যবহার করে তাদের অনেককেই বাঁচানো সম্ভব ছিল হয়তো। কিন্তু পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে ভেবে তাদের সে সুযোগও দেওয়া হয়নি।

টাস্কেজি স্টাডির তথ্যাদি ১৯৩৬ সাল থেকেই নিয়মিত বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হচ্ছিল। প্রথম কয়েকটি প্রবন্ধের পর নতুন কোনো তথ্য না এলেও পরীক্ষা চলছিলই। এর মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ন্যুরেমবার্গে আদালত বসে। নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দীদের উপর অমানবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বেশ কয়েকজনকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। এখান থেকে বিচারকরা চিকিৎসা গবেষণার কিছু মূলনীতি তথা ন্যুরেমবার্গ কোড উপস্থাপন করেন। টাস্কেজি স্টাডি প্রতিটি মূলনীতির পরিপন্থী হলেও মার্কিন সরকারের ভাবান্তর ছিল না ।

১৯৬৪ সালে ন্যুরেমবার্গ কোডকে সামনে রেখে ওয়ার্ল্ড মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ডিক্লারেশন অভ হেলসিঙ্কি প্রদান করে, যেখানে চিকিৎসা গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকারের উপর জোর দেয়া হয়। কিন্তু মার্কিন জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তাতে বয়েই গেছে! কৃষ্ণাঙ্গদের নিচু শ্রেণির মানুষ হিসেবে গণ্য করে শুরু করা গবেষণা একই অজুহাতে তারা চালিয়ে যাচ্ছিল। কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার নিয়ে চলমান মার্কিন সিভিল রাইটস মুভমেন্টেও তাদের কাজে ভাটা পড়েনি।

গবেষণার সমাপ্তি

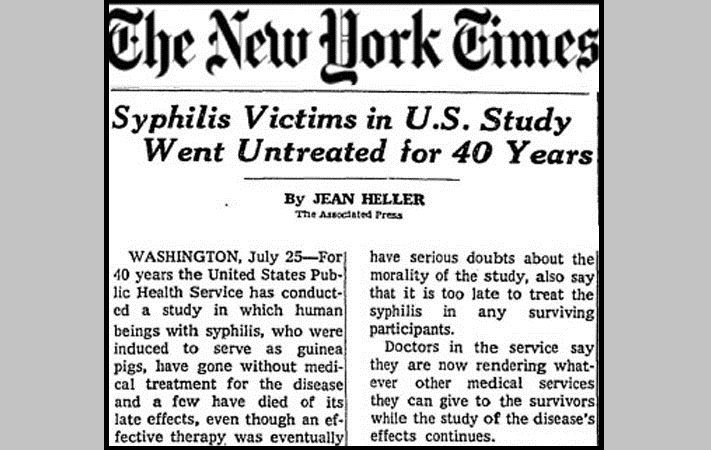

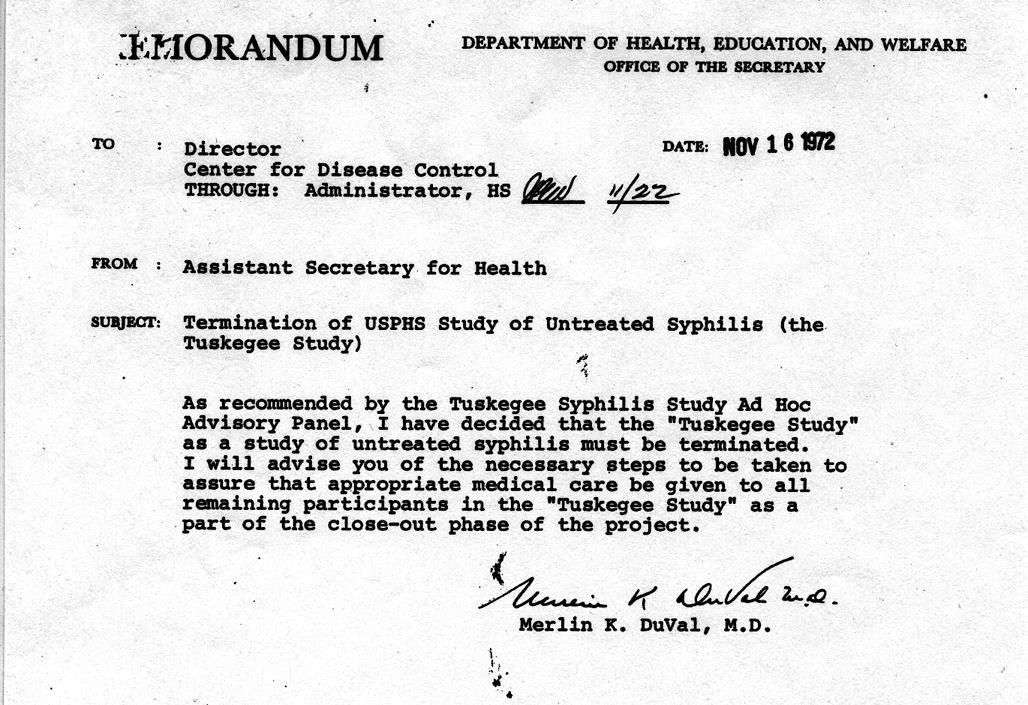

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে টাস্কেজিতে চলে আসা অনৈতিক এই গবেষণা মার্কিন জনসাধারণের চোখের আড়ালেই ছিল। গোমর ফাঁস হলো ১৯৭২ সালে। সিডিসিতে কর্মরত এক ব্যক্তি, পিটার বাক্সটন তার এক সাংবাদিক বন্ধুকে টাস্কেজির কথা বলে দেন। ২৬ জুলাই পত্রিকায় প্রকাশিত সে খবরে পুরো দেশে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়। ৪০ বছর ধরে কৃষ্ণাঙ্গ সিফিলিস রোগীদের গবেষণার নামে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত রাখা ও তাদের ভুলভাল বুঝিয়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে আরম্ভ হলো প্রচণ্ড সমালোচনা।

চাপে পড়ল মার্কিন জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর। তারা বাধ্য হলো পরীক্ষার ইতি টানতে। ততদিনে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেঁচে ছিলেন ৭০ জনের মতো।

তদন্ত এবং ক্ষতিপূরণ

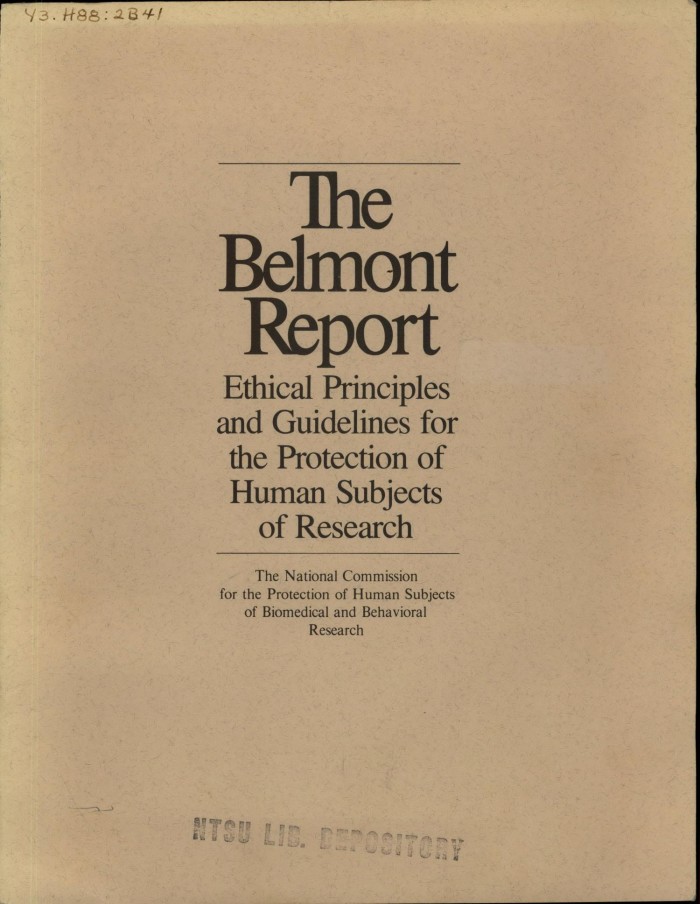

১৯৭৩ সালে ম্যাসাচুসেটসের তরুণ এক সিনেটর, এডওয়ার্ড কেনেডির নেতৃত্বে ইউ এস সিনেট টাস্কেজি গবেষণা পর্যালোচনা করে। সিনেট কমিটির সুপারিশে চিকিৎসা গবেষণার আইন-কানুন ঠিক করতে গঠিত হয় একটি কমিশন। ১৯৭৯ সালে এই কমিশনের রিপোর্ট ‘বেলমন্ট রিপোর্ট’ নামে পরিচিত। টাস্কেজি থেকে শিক্ষা নিয়ে এখানে চিকিৎসা গবেষণার কঠিন নিয়ম বেধে দেওয়া হয়, যেখানে স্বেচ্ছাসেবীদের নিরাপত্তা এবং চিকিৎসার অধিকার স্বীকৃত ছিল। এজন্য সমস্ত গবেষণার প্রস্তাব একটি নৈতিকতা কমিটি থেকে পাশ করিয়ে আনা বাধ্যতামূলক করা হয়।

১৯৭৪ সালে মামলার ভিত্তিতে বেঁচে থাকা ৭০ জনের প্রত্যেককে ৩৭,৫০০ মার্কিন ডলার প্রদান করা হয়। মৃতদের পরিবারের জন্য বরাদ্দ করা হয় ১৫,০০০ ডলার। ১৯৯৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন প্রকাশ্যে টাস্কেজির ব্যাপারে সরকারের দায় স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

শেষকথা

দীর্ঘ চল্লিশ বছর মার্কিন সরকারের একটি বিভাগ টাস্কেজির মতো একটি অনৈতিক গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিল কী করে, তা একটি বিস্ময়। কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের নিচু জাতের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে শুরু হওয়া এই গবেষণার গোড়াতেই ছিল গলদ। এরপর অংশগ্রহণকারীদের ভুল তথ্য দেওয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে চিকিৎসা থেকে দূরে রাখা এবং তাদের নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা প্রদর্শন ইত্যাদি গবেষণার প্রতিটি নীতিই ভঙ্গ করে। আজকের দিনের আইনে এ গবেষণা বড় ধরনের অপরাধের পর্যায়ে পড়বে। তবে টাস্কেজির ফলস্বরূপ চিকিৎসা গবেষণায় নৈতিকতা এবং স্বেচ্ছাসেবীদের অধিকারের বিষয়টি আরেকবার সামনে চলে আসে। বেলমন্ট রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা গবেষণার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে আন্তর্জাতিক গবেষণা নীতিমালা (ICH-GCP) মিলিয়ে বর্তমান সময়ে টাস্কেজির পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।