১৯৪০ সালের মে মাস। যুদ্ধের বয়স তখন আট মাস অতিক্রান্ত। জার্মানির দখলে এসেছে পশ্চিম পোল্যান্ড। মিত্রশক্তির প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও অপারেশন ওয়েসেরুবুংয়ে সদ্য কুক্ষিগত হয়েছে ডেনমার্ক ও নরওয়ে। ইউরোপ জুড়ে তখন ফ্যাসিবাদী শক্তির চরম আস্ফালন। জার্মানবাহিনীর প্যাঞ্জার বিভাগের টাইগার ট্যাংকের আওয়াজে ধ্বনিত হচ্ছে নাৎসি দর্প। সেই ধ্বনিতে সর্বনাশের সিঁদুরে মেঘ দেখছে দুঁদে দেশনেতা থেকে সাধারণ বিশ্ববাসী সকলেই। সেনাশক্তিতে দুর্বল দেশগুলি দখলের পর টাইগার ট্যাংকের মুখ এবার ঘুরল মিত্রপক্ষের অন্যতম শক্তি ফ্রান্সের দিকে।

১৯৪০ সালের ১০ই মে জার্মান আক্রমণ ঠেকাতে ফ্রান্স-জার্মানি সীমান্তে তৈরি করা দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন অতিক্রম করল জার্মানরা। ওদিকে পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা আর্দেন অঞ্চলটির দুর্গমতার কারণে সেটির দিকে তেমন নজর দেয়নি মিত্রপক্ষ। অথচ, সেই আর্দেনের উপত্যকা দিয়েই উত্তর ফ্রান্স ও পরে দক্ষিণ বেলজিয়ামে প্রবেশ করেছিল নাৎসি বাহিনী। ১৫ই মে-র মধ্যেই উত্তর ফ্রান্সের লায়োঁ শহরের কাছাকাছি এগিয়ে এল তারা। ৩রা জুন প্রথমবারের মতো আক্রান্ত হলো রাজধানী পারি। বোমারু বিমান হামলায় নিহত হলেন ২৫৪ জন।

অপ্রত্যাশিত পরাজয় তখন নিশ্চিত, এমন অবস্থায় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পল রেনোউ নিলেন কয়েকটি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত। সর্বময় সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিলেন মরিস গ্যামেলিনকে, সেই পদে আনলেন তিয়াত্তর বছর বয়সী ম্যাক্সিম উইগাঁকে। উপ-প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভেঁর্দুর যুদ্ধে বিজয়ী ফরাসী নায়ক অঁরি ফিলিপ পেতাঁকে, তার বয়স তখন চুরাশি। দুই প্রবীণ নেতাই যুদ্ধবিরতির পথ খুঁজতে লাগলেন।

৮ই জুন পারির অদূরেই শোনা গেল গুলিবর্ষণের আওয়াজ। পারি-অস্টারলিৎজ রেলস্টেশন থেকে অজানা গন্তব্যের পথে পাড়ি দিতে থাকলেন শহরবাসী। জয় অসম্ভব জেনে ১০ই মে ত্যুর শহরে স্থানান্তরিত হয় সরকারি ভবন। পরে তা চলে যায় বোর্দুতে। ১২ই জুন পারিকে মুক্ত শহর হিসেবে ঘোষণা করা হলো ফ্রান্সের পক্ষ থেকে। ১৪ই জুন ভোর সাড়ে পাঁচটায় পারিতে প্রবেশ করল জার্মানরা। পারির রাস্তায় শুরু হল বিজয়ী জার্মানদের কুচকাওয়াজ। ফ্যাসিবাদী শক্তির করালথাবায় পতন হল শিল্পকলার রাজধানীর। তার আগের রাতেই পারি রেডিওতে শেষ অনুষ্ঠানে শ্রুতিনাট্য হিসেবে প্রচারিত হয়েছিল রবিঠাকুরের ‘ডাকঘর’। রবীন্দ্র-নাটকটির ফরাসী অনুবাদ করেছিলেন নোবেলজয়ী ফরাসী সাহিত্যিক আন্দ্রে গিদে।

ফ্রান্স দখলের ফলে পশ্চিম ইউরোপে একমাত্র ব্রিটেন ছাড়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখলে আসে জার্মানির। ২২শে জুনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই ব্রিটেন আক্রমণ করে জার্মানি। তারিখটা ১০ই জুলাই। তবে এই ব্রিটেনের যুদ্ধে প্রথম হারের মুখ দেখে জার্মানি। ব্রিটেনের এই জয় মিত্রশক্তির আত্মবিশ্বাস অনেকটাই ফিরিয়ে আনে।

এর পরের কয়েকটা বছর ধরে সারা বিশ্বজুড়ে চলতে থাকে ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলা। জার্মানির অধীনে চার বছর থাকার পর অবশেষে ফ্রান্সকে অক্ষশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে সক্ষম হয় মিত্রবাহিনী। ১৯৪৪ সালের ৬ই জুন উত্তর ফ্রান্সের নরম্যান্ডি উপকূলের পাঁচটি সমুদ্রতট দিয়ে ফ্রান্সের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সেনাবাহিনী। শক্তিশালী জার্মান ঘাঁটিগুলিতে চরম আঘাত হানতে সক্ষম হয় তারা। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ততদিনে সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছে। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতের কাছে পর্যুদস্ত হচ্ছে জার্মান সেনা। নরম্যান্ডি আক্রমণের পর পশ্চিম দিক থেকেও এবার একে একে অধিকৃত জায়গাগুলি হারাতে থাকল জার্মানি।

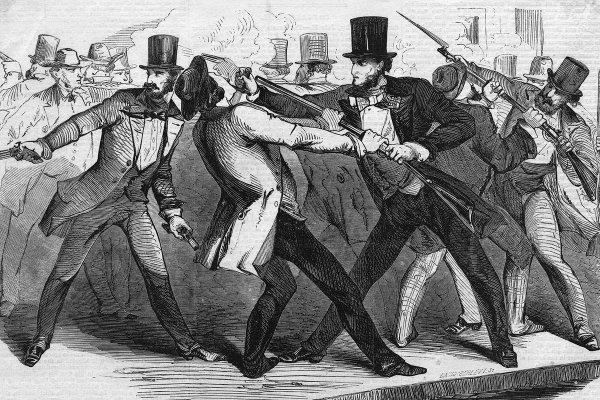

দুদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণে বিপর্যস্ত জার্মানি। ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই চলে গেছে মিত্রপক্ষের হাতে। পারির দিকে এগোচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন বিজয়বাহিনী। চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে জার্মানিকে বাঁচাতে ২০শে জুলাই হিটলারের দুর্ভেদ্য দুর্গেই তাকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন কয়েকজন প্রথম সারির নাৎসি নেতা। পোশাকি নাম অপারেশন ভ্যাল্কাইরি।

এই ঘটনার প্রভাবে যুদ্ধকালীন জার্মানির ভাগ্যাকাশে বয়ে আনল আরও ভয়াবহ দুর্যোগ। এমনিতেও নাৎসি প্রশাসনে পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল অত্যন্ত কম, এই ঘটনার ফলে তা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকে, ঘোর সঙ্কটকালে হিটলার আরো খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন। অপারেশন ভ্যাল্কাইরির কিছুদিন পরেই (৭ই আগস্ট) পারির সামরিক প্রধান নির্বাচিত হন ইনফ্যান্ট্রি জেনারেল দিয়েত্রিচ ভন শলতিৎজ।

পুরো নাম দিয়েত্রিচ হুগো হার্ম্যান ভন শলতিৎজ। এর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রয়্যাল স্যাক্সন আর্মিতে ফান রাইখ (অফিসার ক্যান্ডিডেট) হিসেবে যোগদান করেছিলেন। পরে লেফটেন্যান্ট ও অ্যাডজিউট্যান্ট পদে উন্নীত হন। প্রথম মার্নের যুদ্ধ, প্রথম ইপ্রিসের যুদ্ধ, সমের যুদ্ধ ও সান কোয়েন্তিনের যুদ্ধে অক্ষশক্তির পক্ষে লড়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের বছর জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে। সেই আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দিয়েত্রিচ। যোগদান করেছিলেন পোল্যান্ড আক্রমণেও। ততদিনে তিনি লেফটেন্যান্ট অবার্স্ট (লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদের জার্মান নাম)।

১৯৪০ সালের মে মাসে যখন ফ্রান্সের দিকে এগিয়ে চলেছে জার্মান বাহিনী, একইসময়ে তাদের বোমারু বিমান হামলা করছে নেদারল্যান্ডসেও। লুফতওয়াফা বাহিনীর (বোমারু বিমানবাহিনীর জার্মান নাম) হামলায় রটারড্যাম শহর প্রায় ধুলোয় মিশে যায়। শহরের প্রাণকেন্দ্র ঐতিহাসিক সিটি সেন্টার ভবন ও ব্লাক রেলওয়ে স্টেশন সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়।

বিমান-আক্রমণের দ্বারা রটারড্যামের বেশ কয়েকটি ব্রিজের নিয়ন্ত্রণ নেয় দিয়েত্রিচের নেতৃত্বাধীন বাহিনী। এমন ধ্বংসলীলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানের জন্য দিয়েত্রিচকে ‘নাইট’স ক্রস অফ দি আয়রন ক্রস’ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। রটারড্যাম দখলের সময় লেফটেন্যান্ট জেনারেল কার্ট স্টুডেন্ট গুলিবিদ্ধ হলে জার্মানরা বন্দি ওলন্দাজ সেনা-আধিকারিকদের হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। জনশ্রুতি, সেসময় দিয়েত্রিচ নিজে মধ্যস্থতা করে হত্যাকাণ্ডটি রুখে দেন।

সে বছরই অবার্স্ট (জার্মান বাহিনীর কর্নেল পদ) পদে উন্নীত হলেন দিয়েত্রিচ। পরের বছর শুরু হয় সোভিয়েত আক্রমণ বা অপারেশন বার্বারোসা। দিয়েত্রিচের রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল রোমানিয়ায়। অপারেশনের অংশ হিসাবে ক্রাইমিয়ান বন্দর-শহর সেভাস্তোপোল দখল করে তার রেজিমেন্ট। রটারড্যামের মতোই দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে সেভাস্তোপোলের আকাশেও। বিশেষত, সমুদ্রবন্দরটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন দু’খানা শহরের ধ্বংসলীলায় যুক্ত থাকার কারণে দিয়েত্রিচের নামই হয়ে গিয়েছিল ‘রেকার অফ সিটিজ’ বা ‘শহর বিনাশকারী’।

সেভাস্তোপোলের যুদ্ধে জার্মান সেনা বিজয়ী হলেও দিয়েত্রিচের রেজিমেন্টের বহু সেনা মারা যায়, আহত হন দিয়েত্রিচ নিজেও। কিছুদিনের মধ্যেই আবারও পদোন্নতি হলো তার। এবার মেজর জেনারেল। আর ১৯৪৩ সালে হলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কার্স্কের যুদ্ধ ও নরম্যান্ডি প্রতিরোধেও। ১৯৪৪ সালের ১লা আগস্ট, অর্থাৎ পারির শাসনভার পাওয়ার ঠিক আগেই ইনফ্যান্ট্রি জেনারেল হয়েছিলেন তিনি। জেনারেল ওয়ালথার হাম অসুস্থতার জন্য ছুটি নিলে পুরো বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয় দিয়েত্রিচকে।

পারির সামরিক প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পরদিন এক সভায় তাকে তার কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন স্বয়ং ফ্যুয়েরার। অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়েও তখনো অহংকার একবিন্দু টলেনি একনায়কের। নিজের ক্ষমতাবলে যে শহরকে পায়ের তলায় এনে ফেলেছিলেন তিনি, সেই শহরের নিয়ন্ত্রণ শত্রুর হাতে এমনিতে তুলে দিতে রাজি নন কোনোভাবেই। আর যদি একান্তই তুলে দিতে হয়, তবে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে তবেই শত্রুর হাতে সমর্পণ করবেন তিনি। যে জিনিসে তার অধিকার নেই, সেই জিনিস আর কেউ পাবে না, এই নীতিতে বরাবরের বিশ্বাসী অ্যাডলফ হিটলার। সেই মতোই ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিলেন দিয়েত্রিচকে, শত্রুর হাতে সমর্পণ করার আগে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিতে হবে পারিকে। নতর দাম গির্জা, ল্যুভর সংগ্রহশালা, আইফেল টাওয়ার-রাখা যাবে না কিছুই।

৯ই আগস্ট পারিতে এলেন নব-নির্বাচিত সামরিক কর্তা। অপারেশন ওভারলর্ড অর্থাৎ নরম্যান্ডি অবতরণের শেষ পর্যায়ের লড়াই তখনো অব্যাহত ফ্যালেইজা শহরের কাছে। মিত্রশক্তির সর্বোচ্চ নেতা ডুইট আইসেনহাওয়ার জানতেন, মিত্রশক্তি সামান্য আক্রমণের মাত্রা বাড়ালেই হিটলারের নির্দেশ আছে পারিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়ার। এদিকে দেশজুড়ে জার্মান-বিরোধী ফরাসী প্রতিরোধ মাথাচাড়া দিচ্ছে। কিছুদিন আগেই পোল্যান্ডের ওয়ারশতে গণ-অভ্যুত্থান দমন করতে নৃশংস পন্থা অবলম্বন করেছে নাৎসিরা। একই ঘটনা যাতে পারিতে না ঘটে, সে বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন মুক্ত ফ্রান্সের নেতা চার্লস দে গল।

ভস্মে ঘৃতাহুতি শুরু হলো কিছুদিন পর থেকেই। ১৫ই আগস্ট উত্তরপূর্ব পারির পান্তিঁ শহর থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৬৫৪ জন রাজনৈতিক বন্দিকে বুশেনওয়াল্ড ও র্যাভেন্সব্রুক ক্যাম্পে পাঠানো হলো। একই দিনে মেট্রো রেলওয়ে ও পুলিশ প্রশাসনে শুরু হলো জার্মান-রাজের বিরুদ্ধে ধর্মঘট। পরদিন হরতাল ঘোষণা করলেন ডাকবিভাগের কর্মীরা।

সেদিনই ফ্রেঞ্চ ফোর্সেস অফ দি ইন্টিরিয়রের (এফএফআই) ৩৫ জন যুবকর্মীকে গুলি করে মারল গেস্টাপোবাহিনী। একটি গোপন সভায় যোগ দিতে বোয়া দে বুলোনিয়া উদ্যানে গিয়েছিলেন ওই যুবকরা। কাপিতান সার্জ নামের জনৈক ডাবল এজেন্টের মারফত এই সভার খবর পেয়ে যায় গেস্টাপো। পরদিন অর্থাৎ ১৭ই আগস্ট পারিকে অক্ষত রাখার আর্জি নিয়ে দিয়েত্রিচের সঙ্গে দেখা করেন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পিয়ের-চার্লস তিতাঁজি ও সুইডিশ রাষ্ট্রদূত রাউল নর্ডলিং। দিয়েত্রিচ তাদের বলেন, তিনি মিত্রশক্তির অগ্রগতিকে যথাসম্ভব রোধ করার চেষ্টা করবেন।

১৯শে আগস্ট পারিতে এফএফআই অভ্যুত্থান হলো। শুধু এই বাহিনীর নিজস্ব সদস্যরাই নন, পারি পুলিশ, জাতীয় পুলিশবাহিনী, রিপাবলিক গার্ড এবং অস্ত্রচালনায় দক্ষ সাধারণ নাগরিক, সকলকেই এই লড়াইয়ে আহ্বান জানাল এফএফআই। তাদের সঙ্গে যোগ দিল ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পার্টি। টানা পাঁচদিন ধরে জার্মান বাহিনীর সঙ্গে অবিরত লড়াই চলল তাদের। ২০শে আগস্ট দিয়েত্রিচ একবার যুদ্ধবিরতির কথা বলেন। কিন্তু তাতেও বিদ্রোহীদের শান্ত করা সম্ভব হয়নি। ২৩শে আগস্ট তিনি ওপেন ফায়ারের নির্দেশ দেন। পাঁচদিনের এই সংঘর্ষে এফএফআইয়ের অন্তত ১০০০ যোদ্ধার মৃত্যু হয়।

তবে ক্রমশই জার্মানদের উপর চাপ বাড়ছিল। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে অস্ত্রের ভাণ্ডারে টান পড়েছে। মৃত্যুও হয়েছে বহু জার্মান সেনার। ওদিকে ততদিনে নরম্যান্ডির যুদ্ধে জয়ী হয়েছে মিত্রবাহিনী। মার্কিন সেনার দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনী ও ফরাসী সেনার চতুর্থ সাঁজোয়া বাহিনী এগিয়ে আসছে পারির দিকে। ফরাসী বাহিনীর নেতৃত্বে আছেন মুক্ত ফ্রান্সের জেনারেল ফিলিপ লেকলে।

অবশেষে ২৪শে আগস্ট রাত ন’টা বাইশে সাঁজোয়া বাহিনীর ক্যাপ্টেন রেমন্ড দ্রঁয়ের নেতৃত্বে নবম রেজিমেন্ট ‘লা নুয়েভে’ পারির অন্যতম প্রবেশদ্বার পোর্তে দি’ইতালি দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। টাউন হল স্কোয়ারে এসে পৌঁছায় তারা। শহরে প্রবেশের কিছুক্ষণের মধ্যেই রেমন্ড দিয়েত্রিচের সঙ্গে আলোচনায় বসেন আত্মসমর্পণের অনুরোধ জানাতে। পরদিন ভোরে একই গেট দিয়ে ঢুকে আসে মার্কিন বাহিনীও। সেইদিনই দুপুরে আরো একটি প্রবেশদ্বার পোর্তে দি’অরলিয়াঁসের দ্বারা পারিতে পা রাখে ব্রিটিশ থার্টি অ্যাসল্ট ইউনিট। জার্মান নৌসেনাপতি কার্ল ডনিৎজের পূর্বতন সদর দপ্তর শাটোউ দে লা মুলেত্তে প্রাসাদটি দখল করে তারা।

বিকেল সাড়ে তিনটের সময় মউরিস হোটেলে জার্মান গ্যারিসন কমান্ডার ও পারির সামরিক প্রধান হিসেবে আত্মসমর্পণ করলেন দিয়েত্রিচ। পারির পুলিশ দপ্তরে গিয়ে আত্মসমর্পণ পত্রে স্বাক্ষর করলেন তিনি। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো জেনারেল লেকলের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সামরিক দপ্তর গা মোঁপারনাসে। ‘পারিতে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ’ পত্রে আরেকটি স্বাক্ষর করলেন তিনি। জার্মান-দখলমুক্ত হলো শিল্পকলার রাজধানী। চার বছর, দু মাস, এগারো দিন পর। হিটলারের ‘পারিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার’ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রায় রাতারাতি ‘শহর বিনাশকারী’ থেকে ‘পারির পরিত্রাতা’ হয়ে ওঠেন দিয়েত্রিচ।

এ কথা সত্যিই যে, দিয়েত্রিচের পারি-আগমন ও ফরাসী-মার্কিন যৌথ বাহিনীর আগমনের মাঝে যেটুকু সময় ছিল, তার মধ্যেই বোমাবর্ষণের দ্বারা স্থাপত্যের শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা যেতে পারত। সেক্ষেত্রে দিয়েত্রিচ সেরকম কোনো পদক্ষেপ নেননি। টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ র্যান্ডাল হ্যান্সেন তার নিজের লেখা বইতে জানিয়েছেন, হিটলারের এই আদেশ যে দিয়েত্রিচ মানবেন না, এটা তার পরিকল্পনাতেই ছিল। ক্ষমতায় এসে প্রায় ৩০০০ ফরাসী রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিয়েছিলেন তিনি। ফরাসী আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে শহরের বিভিন্ন স্থানে পুঁতে রাখা বোমাগুলো সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন জার্মান ইঞ্জিনিয়ারদের।

লুফতওয়াফা কমান্ডার অটো ডেস্লচ বিমানহানার প্রস্তাব দিলে তাকে শুধুমাত্র দিনের বেলায় হামলার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি। তাতে সমস্যায় পড়ত জার্মান বাহিনীই। এই ডেস্লচ অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসেই হিটলারের ব্যক্তিগত নির্দেশে পারির বিভিন্ন স্থানে বোমাবর্ষণ করেন। ওয়ারশ অভ্যুত্থান ঠেকাতে যেরকম বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিল জার্মানরা, দিয়েত্রিচের নির্দেশে পারিতে তেমন নৃশংসতা দেখায়নি জার্মান বাহিনী। বিদ্রোহীদের বন্দুকে জার্মান সেনাদের মৃত্যু দেখেও ট্যাঙ্ক বা মর্টার ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন দিয়েত্রিচ। ফলে শহরের পরিকাঠামোয় এ ধরনের সংঘর্ষে তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি।

তবে দিয়েত্রিচের এমন রক্ষাকর্তা ভাবমূর্তিটি তিনি অনেকটা নিজেও তৈরি করেছিলেন। ১৯৫১ সালে নিজের স্মৃতিকথা ‘ব্রেন্ট পারি’তে দিয়েত্রিচ এমনও দাবি করেন যে, পারিতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই অধৈর্য হিটলার তাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন-‘ব্রেন্ট পারি?’ অর্থাৎ ‘পারি কি জ্বলছে?’ তারপরেও তিনি যে ফ্যুয়েরারের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন, তার কারণ হিসাবে বলেছেন, প্রথমত, পারি শহরের প্রতি তার আজন্ম ভালবাসা এবং দ্বিতীয়ত, শেষ পর্যায়ে হিটলারের চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনার আরেকটি উদাহরণ ছিল এই নির্দেশটি।

পরবর্তীকালে এই ‘পারি কি জ্বলছে?’ বা ‘ইজ প্যারিস বার্নিং?’, একটি জনপ্রিয় ক্যাচলাইনে পরিণত হয়। ১৯৬৫ সালে মার্কিন লেখক ল্যারি কলিন্স ও ফরাসী লেখক ডমিনিক ল্যাপিয়ের যৌথভাবে একটি বই লেখেন, নাম দেন ‘ইজ প্যারিস বার্নিং?’। পরের বছর এই বইটি থেকে একই নামে একটি চলচ্চিত্র তৈরি হয়, পরিচালনা করেন রেনে ক্লেমেন্ট।

পারি মুক্তির ষাট বছরে দ্য টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দিয়েত্রিচের পুত্র টিমো, যার জন্ম ওই মুক্তির বছরেই, বাবার কাজকে আরো মহান প্রমাণ করতে গিয়ে আরো চাঞ্চল্যকর কিছু দাবি করেন। টিমোর বক্তব্য ছিল, তার বাবা জার্মান বাহিনীতে থাকলেও মনেপ্রাণে নাৎসি ছিলেন না। আর হিটলারকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাই তিনি যা করেছেন, তাতে ফ্রান্সের প্রশাসন তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখলেও, শিক্ষিত ফরাসী নাগরিকগণ তার বাবাকে নায়কের চোখেই দেখে। এর সঙ্গে আরও একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেন টিমো- ‘বাবা যদি শুধু নতর দাম গির্জাটাই বাঁচাতেন, তাহলেও তার কাছে সমগ্র ফ্রান্সের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল।’

টিমোর বক্তব্যে জার্মান ঔদ্ধত্য ও জাত্যাভিমান রয়েছে ঠিকই। তবে এটাও সত্যি বহু ফরাসী নাগরিকই দিয়েত্রিচের স্মৃতিফলক খোদাই করার আর্জি জানিয়েছিল সরকারের কাছে। কিন্তু স্মৃতিকথায় নিজেকে যেভাবে নায়কোচিত রূপে দিয়েত্রিচ উপস্থাপন করেছেন, ফরাসী সংস্কৃতি জগতের মানুষজন আবার তা মানতে নারাজ। অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্যই দিয়েত্রিচের পূর্ব সামরিক ইতিহাস। উপরমহলের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে তার চেয়ে বাধ্য আর কেউ ছিলেন না। তার উপর রটারড্যাম, সেভাস্তোপোলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল যারা, তাদের অন্যতম নেতা ছিলেন দিয়েত্রিচ। সেজন্যেই আরও, পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও শুধুমাত্র পারিকে শেষ করে দিতে হিটলার তাকে সামরিক প্রধান নির্বাচিত করে এখানে পাঠিয়েছিলেন।

তাহলে এহেন দিয়েত্রিচ শেষমুহূর্তে নাৎসি সৈনিকের পেশাদারী নিষ্ঠুরতার চেয়ে মানবতাকে স্থান দিলেন কেন? ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থানকে শত্রুর গোলা থেকে বাঁচানোর পিছনে কোন নীতি কাজ করেছিল তার? শুধুই পারির প্রতি ভালবাসা নাকি বিবেকের তাড়না? স্মৃতিকথায় লিখেছেন, এই প্রথম তিনি কোনো আদেশ অমান্য করলেন। অনেকে বলেন, পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখেই আর বেশি ঝুঁকি নেননি ধুরন্ধর দিয়েত্রিচ। বস্তুত, হিটলারের নির্দেশ মেনে চললে মিত্রশক্তিদের বোমাতেই হয়তো লেখা থাকত তার নিয়তি, কিংবা পরে মানবতা-বিরোধী যুদ্ধাপরাধের শাস্তি হিসেবে হয়তো অপেক্ষা করত ফাঁসির দড়ি।

এই কারণ প্রসঙ্গে মিউজিয়াম অফ অর্ডার অফ দ্য লিবারেশন-এর ইতিহাসবিদ লিওনেল দার্দেনের মতটি হলো-

‘উনি নিজেকে পরিত্রাতা হিসেবে উত্থাপন করেছেন। ঘটনা হলো, এটা (পারি) ধ্বংস করার মতো ক্ষমতা তার আর ছিল না। কারণ, মিত্রশক্তি তখন রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে। (পারিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে) শলতিৎজের না ছিল পর্যাপ্ত লোকবল, না ছিল পর্যাপ্ত রসদ, না ছিল কোনো বিমানবাহিনী। আর যে মানুষ রটারড্যাম, সেভাস্তোপোল ধ্বংস করতে গিয়েছিল, তার মনে পারি নিয়ে আলাদা কোনো আবেগ কেন থাকবে? উনি আসলে নিজেই নিজেকে কিংবদন্তি বানিয়েছেন। মানুষ নিজের নাম ইতিহাসে তুলতে চায় দুই ভাবে। হয় কাউকে বাঁচিয়ে অথবা ধ্বংস করে। উনি বাঁচানোর গপ্পো ফেঁদেছেন।’

পারি দখলের পর দিয়েত্রিচ-সহ আরো কয়েকজন জার্মান অফিসারকে উত্তর লন্ডনের ট্রেন্ট পার্কের বন্দিনিবাসে পাঠানো হয়। এখানে ধৃত জার্মান সেনাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাখা হতো। যুদ্ধান্তে বিচার চলাকালীন দিয়েত্রিচের বিরুদ্ধে তেমন কোনো যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ট্রেন্ট পার্কে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স শত্রুপক্ষের যুদ্ধকৌশল জানতে যে গোপন ভয়েস রেকর্ডারে জার্মান অফিসারদের কথা রেকর্ড করত, সেরকমই একটি রেকর্ডে দিয়েত্রিচকে বলতে শোনা যায়- ‘আজ অবধি সবথেকে জঘন্য কাজ যা আমি করেছি, এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারেই করেছি, তা হল ইহুদি হত্যা।’

র্যান্ডাল হ্যান্সেনের মতে, দিয়েত্রিচের অধীনস্থ যেসব ইহুদি অঞ্চলগুলো ছিল, সেসব অঞ্চলে এ ধরনের অপরাধ করা খুবই স্বাভাবিক একজন নাৎসিপ্রধানের পক্ষে। যেহেতু তেমন উপযুক্ত প্রমাণ ছিল না, সেহেতু এই অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। তবে একথা অনেকেই মানেন, যে দিয়েত্রিচ নিজে হত্যা না করলেও হত্যার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিতভাবেই অবগত ছিলেন এবং গণহত্যায় প্রচ্ছন্ন মদদও ছিল তার।

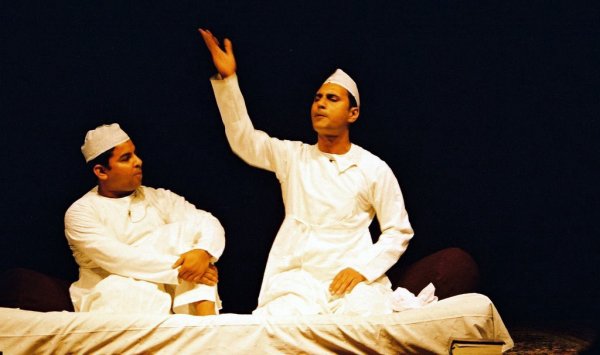

দিয়েত্রিচ কেন পারিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেননি, এই বিষয়ে আরো একটি মত রয়েছে। সেই মত অনুযায়ী বরং নায়ক ছিলেন পূর্বে উল্লিখিত সুইডিশ রাষ্ট্রদূত রাউল নর্ডলিং, যিনি ১৭ই আগস্ট দিয়েত্রিচের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। অস্কারজয়ী ছবি ‘দ্য টিন ড্রাম’-খ্যাত ভল্কার শ্লন্ডর্ফ পরিচালিত, ২০১৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘ডিপ্লোম্যাসি’-তে দেখানো হয়েছিল, দিয়েত্রিচ (নীলস আরস্ত্রুপ) একপ্রকার বদ্ধপরিকর ছিলেন পারিকে ধ্বংস করতে। কিন্তু তাকে বারবার বুঝিয়ে এই কাজ থেকে বিরত করতে সফল হন রাউল (আন্দ্রে দুসোলিয়ের)।

মনুষ্যত্ব, সভ্যতার মতো কিছু গম্ভীর, আবেগী অস্ত্রে দিয়েত্রিচকে জড়িয়েছিলেন রাউল। এমনকী, এই কাজ করলে ফ্রান্স-জার্মানির কূটনৈতিক সম্পর্কও যে ভবিষ্যতে খারাপ হবে, এই আশঙ্কার কথা বলে দিয়েত্রিচকে বিচলিত করে তোলেন তিনি। তাকে এই আশ্বাসও দেন যে, তিনি এই কাজ করলেও হিটলার তার পরিবারের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের সীমান্ত পার করিয়ে সুইজারল্যান্ডে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। লিওনেল অবশ্য এই মতটিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেছেন। তার মতে- ‘এটা সম্পূর্ণ ভুল। পুরো গল্পটাই বানানো। হ্যাঁ, নর্ডলিং শলতিৎজের সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন, ব্যস এইটুকুই।‘

১৯৪৭ সালে জেল থেকে ছাড়া পান দিয়েত্রিচ। ১৯৫৬ সালে তিনি মউরিস হোটেলে ফিরে গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। নিজের ঘরের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর পিয়ের তিতাঁজির সঙ্গে দেখা করতে যান। বডেন-বডেন শহরের হাসপাতালে ১৯৬৬ সালের ৫ই নভেম্বর যুদ্ধজনিত অসুখের কারণেই মারা যান তিনি। আর চারদিন পরে ছিল তার বাহাত্তর বছরের জন্মদিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির এই বডেন-বডেনেই প্রথম ফরাসী সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল। উচ্চপদস্থ ফরাসী প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে তাকে সমাহিত করা হয়। এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার, যতই দিয়েত্রিচকে অস্বীকার করুক ফরাসীদের একাংশ, ফ্রান্সের উপরমহল কিন্তু তাকে যথেষ্ট সমাদরই করেছে।

অপারেশন ভ্যাল্কাইরি বা দিয়েত্রিচের আত্মসমর্পণ নাৎসি শাসনের একটি গূঢ় সত্যকে সামনে নিয়ে আসে। সে বিষয়ে অতিবড় হিটলার-ভক্তও একমত হবেন। বিষয়টি হলো, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গিয়ে হিটলারের প্রতি আস্থা ও মর্যাদা হারিয়েছিল নাৎসিদের এক বিরাট অংশ। এতদিন ফ্যুয়েরারের বাণী, তা সে যতই ঘৃণ্য হোক না কেন, তাকে বেদবাক্য মনে করে এসেছে সমগ্র দল। কিন্তু যুদ্ধের ক্রমাগত দিক পরিবর্তনে হিটলারের প্রোপাগান্ডা নীতির প্রতি ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন প্রথম সারির বহু নেতা। পরবর্তীকালে একই পথে হাঁটলেন রাইখ কাউন্সিলের অস্ত্র ও সম্পদমন্ত্রী অ্যালবার্ট স্পিয়ারও। জার্মানির পতনের কিছুদিন আগে হিটলার-নির্দেশিত জার্মানির সমস্ত অস্ত্রাগার, কারখানা ধ্বংস করে দেওয়ার আদেশটি তিনি মানেননি।

নাৎসি ক্যাপ্টেন উইলহেল্ম হসেনফেল্ডের নাম উল্লেখ করা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। নাৎসি দলে থেকে তিনিই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি, যিনি প্রথম থেকেই পার্টির এই বৈষম্যমূলক আদর্শকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। যুদ্ধের শুরু থেকেই নিজের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে অগণিত ইহুদি ও পোল্যান্ডবাসীকে বাঁচিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, ন্যায়বিচার তিনি পাননি। সোভিয়েত অত্যাচারে জেলেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরে অবশ্য যথাযোগ্য সম্মান তিনি পেয়েছেন। দিয়েত্রিচ ভন শলতিৎজ বা ভ্যাল্কাইরির অন্যতম চক্রী ক্লাউস ভন স্তফেনবার্গ বা অ্যালবার্ট স্পিয়াররা হয়তো হসেনফেল্ড হতে পারেননি, তবে দেরিতে হলেও কিছু মনুষ্যত্ব তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে চরম নৃশংসতা প্রদর্শনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া একজন মানুষের হঠাৎই একটি গোটা শহরকে বাঁচাতে তৎপর হয়ে উঠার অদ্ভুত বৈপরীত্যে স্বাভাবিকভাবেই যুক্তি, পাল্টা-যুক্তির মারপ্যাঁচ থাকবে, কিন্তু এমন অদ্ভুত বৈপরীত্য বুঝি যুদ্ধের পটভূমিকাতেই সম্ভব।

.jpg?w=600)

copy.jpg?w=600)