লেখার শিরোনাম দেখে মনে হতে পারে- রঙ আবার কে আবিষ্কার করতে পারে? পৃথিবীর প্রথম থেকেই তো নানা রকম রঙ ছিলো। প্রকৃতপক্ষে, আবিষ্কার শব্দের আভিধানিক অর্থ দুটি। একটির অর্থ যা পৃথিবীতে আগে ছিলো না, কোনো উদ্ভাবক সেটা তৈরি করেছেন। একে আবিষ্কারের থেকে উদ্ভাবন (Invention) বলাটাই ভালো হবে। অন্য একটি অর্থ হলো ‘Discovery’, যা পৃথিবীতে আগে থেকেই ছিলো, কিন্তু ছিলো অজানা, কোনো এক আবিষ্কারক সেটা খুঁজে বের করেছেন। রঙ বা ডাই বা পিগমেন্ট যা-ই বলি না কেন, এদের আবিষ্কার মূলত এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। বাস্তবে আমরা রঙের অস্তিত্ব অনুভব করি তখনই যখন কোনো বস্তু সূর্যরশ্মির নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলিত করে।

ভৌতিক রঙ বা ডাই এর আবিষ্কার হচ্ছে মূলত সেসব বস্তুর আবিষ্কার, যেসব বস্তু নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্রতিফলনের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় ও প্রয়োজনীয় বর্ণের প্রদর্শন করে। এসব রং বা ডাইয়ের ব্যবহার আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য, যেমন শার্ট-প্যান্ট, শাড়ি, লিপস্টিক থেকে শুরু করে খাবারদাবার, মাথার হেয়ার ডাই পর্যন্ত অনেক কিছুর সাথেই জড়িত আছে।

এতটুকু পড়ার পরেই আমাদের মনে এখন প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে এই রঙ বা ডাই এর আবিষ্কার হলো কীভাবে? কে বা কারা এটা আবিষ্কার করলো? এখন আমরা সেসব নিয়েই জানবো।

রঙকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি; প্রথমত প্রাকৃতিক রঙ এবং দ্বিতীয়ত সিন্থেটিক রঙ। প্রাকৃতিক রঙ সাধারণত প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যায়। এসব উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা, ফুল, ফল, বাকল, শিকড়; বিভিন্ন ধরনের প্রাণী থেকে, যেমন- সামুদ্রিক ঝিনুক-শামুক; পোকামাকড় কিংবা খনিজ উৎস থেকে, যেমন- পাথর বা কোনো আকরিক প্রভৃতি। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে এ দেশে যে নীলের চাষ হতো, সেটি এই প্রাকৃতিক রঙের মধ্যে পড়ে।

অন্যদিকে সিন্থেটিক রঙ মূলত কোনো গবেষণাগারে রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা তৈরি করা হয়।

প্রাকৃতিক রঙের উৎপত্তি

রাসায়নিকভাবে রঙ বা ডাই তৈরির পূর্বে প্রাকৃতিক উৎসই ছিলো ডাই এর প্রধান উৎস। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এসব প্রাকৃতিক উৎস থেকে রঙ আহরণ ও প্রস্তুত করতো। ঠিক কোন সময়ে এই প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার শুরু হয়েছে তা নিয়ে সঠিক কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। কারো কারো মতে, ২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে প্রথম প্রাকৃতিক ডাই এর ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। আবার অন্যদিকে স্পেনের ‘এল কাস্টিলো’ (El Castillo) গুহার ভেতরে আবিষ্কৃত রঙিন গুহাচিত্র থেকে জানা যায় যে, প্রায় ৪০,০০০ বছর আগে এসব গুহাচিত্র চিত্রিত হয়েছিলো। জর্জিয়া অঞ্চলে ফ্লাক্স ফাইবারে ব্যবহার করা ডাই থেকে জানা যায় যে, এটি প্রায় ৩৪,০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রঙিন করা হয়েছিলো।

প্রাকৃতিক ডাই এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হচ্ছে একেক ভৌগোলিক অঞ্চলে ব্যবহৃত ডাই মূলত সেই অঞ্চলের গাছপালা কিংবা প্রাণী-পোকামাকড় থেকে তৈরি করা হয়। যেমন- ইন্ডিগো (Indigo) বা নীল নামক রঙের উৎস হচ্ছে নীলগাছ (Indigofera), যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ওক গাছের পোকা থেকে তৈরি করা হয় ক্রিমসন ডাই, ককিনিয়াল (Cochineal) নামক একপ্রকার পতঙ্গ থেকে পাওয়া যায় কারমিন (Carmine) নামক লাল পিগমেন্ট।

প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি ডাই এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

ইন্ডিগো বা নীল – যা নীলগাছ থেকে পাওয়া যায় এবং নীল বর্ণ ধারণ করে। একে সবচেয়ে প্রাচীন ও বহুল ব্যবহৃত রং হিসেবে ধরা হয়।

অ্যালিজারিন (Alizarin) – অ্যালিজারিন মূলত ম্যাডার (Madder) নামক লতাবিশেষ গাছ থেকে প্রস্তুত করা লাল ডাই। এই লাল ডাই আবার ক্রেমিস বা ককিনিয়াল নামক পতঙ্গ থেকে আহরণ করা হয়।

টিরিয়ান পার্পল (Tyrian Purple) – এই রঙের মূল উৎস বিশেষ প্রকার শামুকের গ্রন্থি।

হলুদ – হলুদই মনে হয় প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ডাই এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এর মূল উৎস বিভিন্ন ধরনের গাছের শিকড়, বাকল কিংবা ফুল।

যদিও এসব ডাই প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ও সহজলভ্য, কিন্তু এসব ডাই এর প্রস্তুতি খুবই সময়সাপেক্ষ এবং একইসাথে ব্যয়বহুল। যেমন- ধরা যাক টিরিয়ান পারপালের কথা। এটি সামুদ্রিক শামুকের গ্রন্থি থেকে তৈরি করা হয়। সামুদ্রিক শামুক অবশ্যই সহজলভ্য। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, প্রায় ১২,০০০ শামুক থেকে আহরণ করা ডাই এর পরিমাণ হবে মাত্র ১.৪ গ্রাম। এ কারণে এই ডাই খুবই দামী এবং সেসময়ের রাজপরিবারেই এই ডাই দিয়ে রঙ করা পোষাক ব্যবহার করা হত। অন্যদিকে ১,৫০,৫০০টি ককিনিয়াল পতঙ্গের শুষ্ক দেহ থেকে ১ কেজি কারমিন ডাই প্রস্তুত করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মান রসায়নবিদ জোহান জ্যাকব ডিজবাখ ককিনিয়াল থেকে প্রাপ্ত কারমিন ডাই নিয়ে গবেষণাগারে কাজ করছিলেন। তিনি একপর্যায়ে এই অনুসিদ্ধান্তে আসেন যে, তিনি এই লাল কারমিন ডাই এর সাথে অ্যালাম, আয়রন বা পটাশ মেশালে একপ্রকার বিবর্ণ লাল রঙ পাওয়া যাবে। অ্যালাম এবং আয়রন দিয়ে তিনি মোটামুটি সঠিক রঙ পেলেন। কিন্তু পটাশ মেশানোর পর তিনি দেখেন যে, আরো মূল্যবান সামুদ্রিক নীল (Ocean blue) বর্ণ তৈরি হয়েছে। পটাশ মিশ্রণের পরে এটি কারমিন ডাই এর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়েই নীল রঙ ধারণ করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে নীল রঙ খুবই দুষ্প্রাপ্য। সেখানে এই নীল রঙের আবির্ভাব সত্যিই চমকপ্রদ। ডিজবাখের আবিষ্কৃত এই ডাই প্রুশিয়ান ব্লু (Prussian Blue) নামেও পরিচিত।

এই ঘটনার (বা দুর্ঘটনার) পর থেকে আস্তে আস্তে আরো নানা রঙের আবিষ্কার হতে থাকে। তবে প্রাকৃতিক ডাই এর ঝামেলাপূর্ণ ও সময়সাপেক্ষ প্রস্তুত প্রণালীর কারণে এই ডাই এর দাম ও স্বল্পতা থেকেই যায়। প্রাকৃতিক ডাই এর আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এটি সাধারণভাবে ব্যবহার করতে গেলে আরেকটি মধ্যবর্তী যৌগের প্রয়োজন পড়ে, যাদের বলা হয় মর্ডান্ট। মর্ডান্ট ব্যবহার করার ফলে প্রাকৃতিক ডাই ব্যবহৃত বস্তুতে লেগে থাকতে পারে। কিন্তু এর ব্যবহারের ফলে অনেক সময় রঙের রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে অন্য রঙের আবির্ভাব ঘটতে পারে। আবার মর্ডান্ট ব্যবহার করা হলেও কিছুদিন পরেই প্রাকৃতিক ডাই বিবর্ণ হতে শুরু করে। ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন কোনো পদ্ধতি, যার সাহায্যে সহজে ডাই প্রস্তুত করা যায় এবং যার স্থায়িত্ব হবে আরো বেশি।

সিন্থেটিক রঙের উৎপত্তি

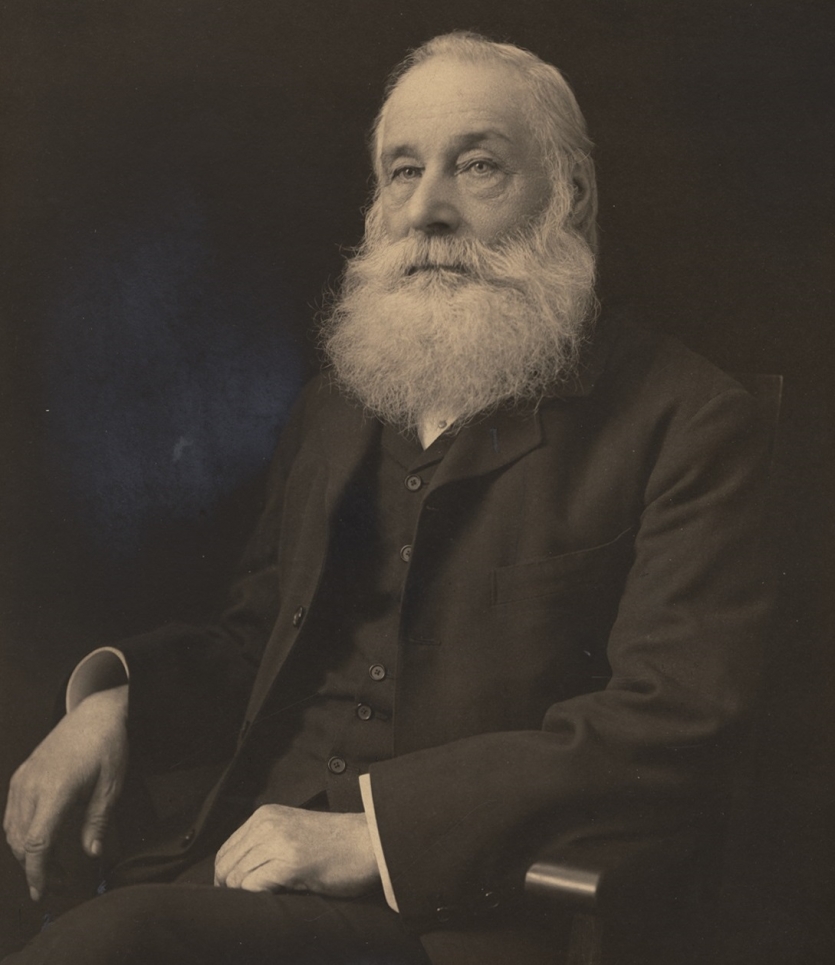

প্রাকৃতিক ডাই এর এসব নানা সমস্যার কারণে নতুন কোনো পদ্ধতিতে রঙ বা ডাই প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়ে পড়লেও সেটি নিয়ে তখনকার কোনো রসায়নবিদ ততটা মাথা ঘামাননি। সিন্থেটিক ডাই এরও উৎপত্তি হয়েছে বলা যায় একপ্রকার দুর্ঘটনার মাধ্যমেই। আর এই দুর্ঘটনা যিনি ঘটিয়েছিলেন তিনি স্যার ঊইলিয়াম হেনরি পার্কিন।

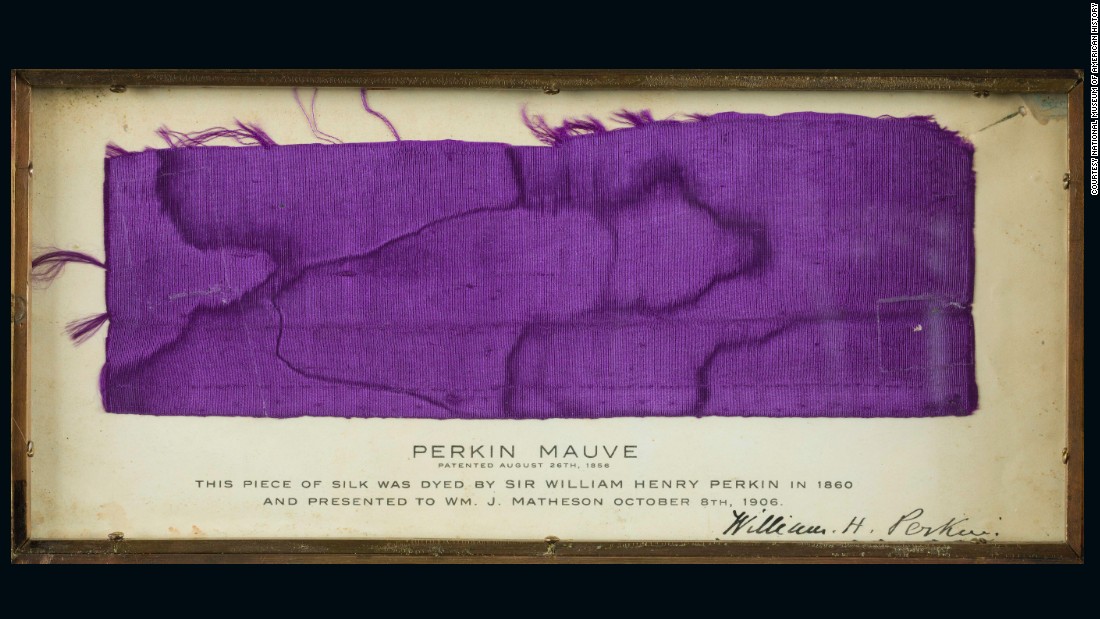

১৮৫৬ সালে ১৮ বছর বয়সী তরুণ পার্কিন নিজের ল্যাবে কাজ করছিলেন। তিনি মূলত ম্যালেরিয়া রোগের মহৌষধ কুইনাইন নিয়ে কাজ করছিলেন যে, কীভাবে রাসায়নিকভাবে কুইনাইন তৈরি করা যায়। কারণ তখন সিঙ্কোনা উদ্ভিদ থেকে কুইনাইন প্রস্তুত করা হতো। সিঙ্কোনার পরিমাণ অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ল্যাবে কুইনাইন তৈরি হওয়ার পরিবর্তে তার বীকারে জমা হয় থকথকে আঠালো ময়লা। তিনি যখন বীকার পরিষ্কারের জন্য এর মধ্যে অ্যালকোহল ঢেলে দেন, তখনই ঘটে সেই অবাক করা ঘটনা। তিনি দেখেন, বীকারের মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে উজ্জ্বল ফুকসিয়া-পারপাল (Fuchsia-purple) ডাই। এই দুর্ঘটনার মাধ্যমেই প্রথম সিন্থেটিক ডাই এর আবির্ভাব ঘটে। পার্কিন এই রঙের নাম দেন ‘মভেইন’ (Mauveine)। মভেইন পূর্বের প্রাকৃতিক ডাই এর থেকে অনেক বেশি স্থায়ী ছিলো।

অষ্টাদশবর্ষী পার্কিন তার এই আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে ব্যবসার চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেন। তিনি এই আবিষ্কারের পেটেন্ট করেন এবং লন্ডনে নিজের ডাই ওয়ার্কশপ খুলে ফেলেন। ১৮৬২ সালে রানী ভিক্টোরিয়াও মভেইন দিয়ে ডাই করা পোষাক পরিধান করেন।

স্যার পার্কিন মভেইন ছাড়াও পার্কিন’স গ্রীন নামক টার্কিস রঙ এবং ব্রিটানিয়া ভায়োলেট নামক অন্য একধরনের রঙ আবিষ্কার করেন। অ্যালিজারিন ক্রিমসন নামক পিগমেন্টের নতুন প্রস্তুত পদ্ধতি আবিষ্কারেও তিনি সহযোগিতা করেন।

মূলত স্যার পার্কিনের এই আবিষ্কারের পরে আস্তে আস্তে বিজ্ঞানীরা সিন্থেটিক ডাই তৈরির কাজ শুরু করেন। আর এখন শত-সহস্র সিন্থেটিক ডাই প্রস্তুত হচ্ছে যা খুবই স্থায়ী। কিন্তু এই ডাই এর আবিষ্কার হয়েছে দুর্ঘটনার মাধ্যমেই।

.jpg?w=600)