জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে ছোট ছোট কিছু পুতুলঘর সদৃশ থ্রিডি মডেল, মোট উনিশটি ১ ইঞ্চি সমান ১ ফুট মাপের মডেল। স্বাভাবিক দৃশ্য, একটা জাদুঘরে এরকম কতকিছুই তো প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়। কিন্তু মডেলগুলোর দিকে তাকালে একটু না, অনেকটাই অবাক হতে হবে। কেননা, প্রতিটি ঘরই যেন প্রতিনিধিত্ব করছে একেকটা ক্রাইম সিনের! প্রতিটি ঘরেই এক বা একাধিক মৃতদেহ; এখানে সেখানে রক্ত, কোথাও ওলটপালট হয়ে আছে ঘরের আসবাবপত্র। ঘরগুলোকে কেউ একজন এতটাই সুনিপুণভাবে সাজিয়েছে যে চোখের সামনে থাকা ছোট ছোট থ্রিডি মডেলগুলো দেখে মনে হবে যেন সত্যিকারের ক্রাইম সিনেই আপনি চলে এসেছেন!

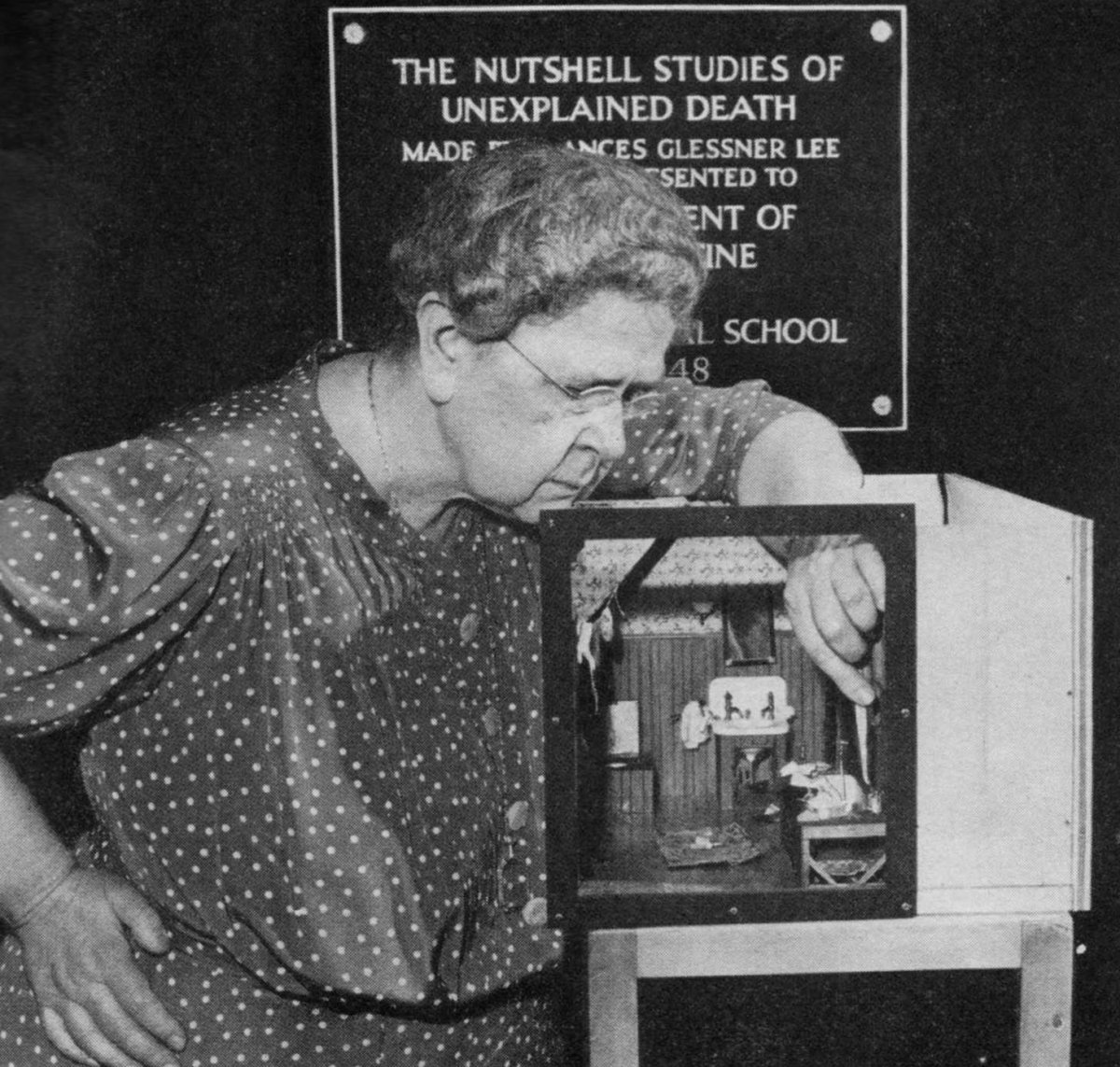

বলা হচ্ছে নাটশেল স্টাডিজ অফ আনএক্সপ্লেইনড ডেথ-এর কথা। এটা এমন কিছু ছোট আকারের পুতুলঘর সদৃশ মডেল, যেগুলোর প্রত্যেকটিই একেকটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু সেগুলো আসলে অপরাধ নাকি দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা তা নির্ধারণ করে না। সেটা খুঁজে বের করতে হবে আপনার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে। এটুকু শুনে রোমাঞ্চের আভাস পাচ্ছেন? আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরের রেনউইক গ্যালারিতে ২০১৭ সালের অক্টোবরে যখন প্রদর্শনীতে রাখা হয় এটা, আপনার মতোই বহু মানুষের মধ্যে রোমাঞ্চ উঁকি দিয়েছিল। তারা বিমোহিত হয় এই নাটশেল মডেলগুলো দেখে। আর হবেই না কেন? এত নিখুঁতভাবেও এরকম ঘটনাগুলো ফুটিয়ে তোলা সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। যদি একজন ফ্রান্সেস গ্লেসনার লি থাকেন।

ফ্রান্সেস গ্লেসনার লির (Frances Glessner Lee) জন্ম ১৮৭৮ সালে, আমেরিকার শিকাগোতে। তিনি বেশ সচ্ছল এক পরিবারেই বড় হন। বাবা জন জ্যাকব গ্লেসনার সেসময়কার বড় কোম্পানি ইন্টারন্যাশনাল হারভেস্টারের একজন প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যেসময় জন্ম নেন, সেসময় অপরাধ তদন্ত ও ফরেনসিক নিয়ে একটা মেয়ে মাথা খাটাবে, সেটা ছিল অসম্ভব। তার পরিবারও চাইত তিনি প্রথাগতভাবেই যেন থাকেন, এবং প্রথমদিকে তার জীবনও চলছিল সেভাবেই। হোম স্কুলিং থেকে শুরু করে বিয়ে, বাচ্চা আর অসুখী হবার রসদ বিবাহবিচ্ছেদ— লির জীবনের প্রথমভাগ এভাবেই কেটেছে। তবে এরকম জীবনের মাঝেও তার কতগুলো শখ ছিল। যেমন- সেলাই, পেইন্টিং, কীভাবে ছোট আকারের জিনিস বানাতে হয় বা গোয়েন্দা শার্লক হোমসের গল্প এবং মেডিকেলের বই।

তবে তিনি জীবনের দ্বিতীয়ভাগে যা করেছেন, সেটা ইতিহাসই সৃষ্টি করে ফেলে। আগে থেকেই তার যে শখের বিষয়গুলো ছিল, সেগুলো হয়তো অপরাধ তদন্ত ও ফরেনসিক নিয়ে একটা আগ্রহ তার মনে এনে দেয়। তবে আগ্রহের পারদ চড়তে শুরু করে তার ভাইয়ের বন্ধু জর্জ ম্যাগরাথের কল্যাণে, যিনি তখন ছিলেন মেডিকেলের একজন ছাত্র ও পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন সাফক কাউন্টির মেডিকেল এক্সামিনার এবং হার্ভাড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর। এটা ১৯৩০-এর দশকের প্রথমদিকের কথা। সেসময়ই তিনি ম্যাগরাথের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা শুনে ফরেনসিক ও অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে বিস্তারিত জ্ঞান আহরণ শুরু করেন।

১৯৪০-এর দশকটা হয়তো সবাই মনে রেখেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সব ঘটনাবলীর জন্য। তবে লি ঠিক এই দশকেই জন্ম দেন ইতিহাস। এর আগপর্যন্ত আমেরিকায় অপরাধকে বা কোনো অপরাধ সংঘটনের স্থানকে ঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা কম ছিল। একটা অপরাধ ঘটলে ক্রাইম সিন থেকে খুঁটিনাটি ব্যাপার খুঁজে সেগুলোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চল তখনও পুরোদমে শুরু হয়নি। হয় তদন্তকারীদের চোখ এড়িয়ে যেত অনেক কিছু, অথবা তদন্তকারীরা অনেক সময়েই বুঝতেই পারতেন না অপরাধ সংঘটনস্থলের ব্যবস্থাপনা কীভাবে করতে হবে। তারা হয়তো নিজেদের অজান্তেই হারিয়ে ফেলতেন অনেক ক্লু। তবে এই সময় এসে আস্তে আস্তে ধারণা বদলাতে শুরু করে। অনেক অনেক থিওরি আসতে থাকে অপরাধের বা অপরাধ সংঘটনের স্থানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও হতে পারে তার স্বপক্ষে। এগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই লির মাথায় চলে আসল নাটশেল স্টাডিজের মডেল বানানোর ধারণা।

নাটশেল স্টাডিজের মডেলগুলোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো- ঘরগুলো তৈরি করার সময় খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দেননি লি। ঘরগুলোর নকশা, সেখানকার আসবাব ও অন্যান্য অনুষঙ্গ বা মৃতদেহের কাপড়, সবকিছুই সঠিক মাপ এবং অনেকটা বাস্তবের মতো করেই বানিয়েছিলেন তিনি। রক্ত বোঝাতে লি ব্যবহার করেন নেল পলিশ, এবং এটা বেশ কাজেও দেয়। রক্তের দাগ বা জমাটবাধা রক্ত, সবই বাস্তবের মতোই দেখায় এতে। ঘরগুলোকে নিখুঁত করে তুলতে প্রয়োজন ছিল সঠিক আলোকসজ্জা। সেজন্য লি ব্যবহার করেন ১৭টি আলাদা আলাদা আলো।

তাছাড়াও আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয়, ঘরগুলোর সব অংশই বাস্তবের মতোই কার্যকরী, যেমন- সেখানে যে দরজা-জানালাগুলো আছে, সেগুলা খোলা কিংবা বন্ধ করা যায়, এমনকি যে ইঁদুর মারার ফাঁদটা আছে সেটাও বেশ ভালোভাবে কাজ করে। আর ঘটনাগুলো সাজাতে তিনি ঘেঁটেছেন অসংখ্য ময়নাতদন্ত রিপোর্ট, পুলিশের রেকর্ড কিংবা কথা বলেছেন সাক্ষীদের সাথে। এ সবকিছুই নির্দেশ করে পুরো ব্যাপারটা বাস্তবসম্মত করে তুলতে লি কতটা পরিশ্রম করেছেন। সেটা তিনি স্বীকারও করেন, “প্রত্যেকটা অংশকে নিখুঁত ও সম্পূর্ণ করে তুলতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি।“

এখানে আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার হলো, এই মডেলগুলো তৈরির সময়েই তিনি পুলিশ ক্যাপ্টেন হিসেবে নিয়োগ পান। আর এর মাধ্যমে আরো একটা ইতিহাস রচনা হয়ে যায়। কেননা, লিই ছিলেন আমেরিকার প্রথম নারী পুলিশ ক্যাপ্টেন। এর থেকেও বড় স্বীকৃতি হলো মানুষের সম্মান, যা তিনি অবিরাম পেয়ে গেছেন বেঁচে থাকতে এবং মৃত্যুর পরে।

লি মারা যান ১৯৬২ সালে। তার মৃত্যুর পর ২০টি নাটশেল মডেলের ১৮টি উদ্ধার করতে পারে বাল্টিমোরের মেডিকেল এক্সামিনার অফিস। পরবর্তীতে আরো একটি মডেল উদ্ধার হয়। আরেকটি মডেল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সব মিলিয়ে এই ১৯টি মডেল বাল্টিমোরেই আছে তখন থেকে। মাঝে শুধু একবার ২০১৭ সালে এগুলোকে নেওয়া হয় স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরে বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য।

লি সবগুলো মডেলেরই একটা করে নাম দিয়েছিলেন। যেমন, বার্নড কেবিন, অ্যাটিক, রেড বেডরুম, থ্রি রুম ডুয়েলিং, উডম্যানস শ্যাক, লগ কেবিন ইত্যাদি । এই নামগুলো একেকটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে উপস্থাপন করে। প্রতিটি ঘটনার সাথে রয়েছে সেই ঘটনার সাক্ষী অথবা প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য।

একটি মডেলের নাম ছিল কিচেন। পুতুলঘর সদৃশ ছোট্ট ওই কাঠামো একটি রান্নাঘরের প্রতিরূপ। রান্নাঘরে একটি কেক তৈরি হচ্ছে, বেসিনের ওপর পড়ে আছে কিছু খোসা ছাড়ানো আলু, রয়েছে একটি ইস্ত্রি করার বোর্ড এবং একটি লন্ড্রি বাস্কেট। এটুকু পড়ে আপনার মনে হতে পারে, সব ঠিকঠাক আছে, কেউ হয়তো সমানতালে কাজ করছে রান্নাঘরে। কিন্তু আপনার ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করবে মেঝেতে পড়ে থাকা এক নারীর নিথর দেহ। তার স্বামীর সাক্ষ্য অনুযায়ী, তিনি বিকেল চারটার দিকে বাইরে যান কেনাকাটা করতে। ফিরে এসে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ পেলে জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখতে পান দৃশ্যটি। সাথে সাথে তিনি পুলিশকে খবর দেযন। পুলিশ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে।

আবার আরেকটি মডেলের নাম পার্সোনেজ পার্লার। সাক্ষ্য অনুযায়ী, হাই স্কুলের ছাত্রী ডরোথি রাতের খাবারের জন্য হ্যামবার্গ স্টেক কিনতে বাইরে যায়। সময়মতো ফিরে না এলে তার মা চিন্তিত হয়ে পড়েন। প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি ডরোথিকে মার্কেটের দিকে যেতে দেখেছিলেন, তবে ফিরতে দেখেননি। দোকানদার বলেন, ওখানে ডরোথি এসেছিল, তবে ফেরার সময় বাসার দিকেই গেছে— সেই বিষয়ে নিশ্চিত না। আর কোনো উপায় না পেয়ে পুলিশকে জানান তিনি। পুলিশ তদন্ত করার একপর্যায়ে লাশ উদ্ধার করে দ্য পার্সোনেজ পার্লার থেকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই মৃত্যুগুলো কেন হলো? এগুলো কি হত্যাকাণ্ড নাকি আত্মহত্যা? নাকি নিছকই দুর্ঘটনা? স্রেফ এই সাক্ষ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে আর ঘরগুলোকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হবে— আসলে কী হয়েছিল। তবে এই মডেলগুলো তৈরির মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এই ঘটনাগুলোর সঠিক সমাধান বের করা না, বরং একজন মানুষ এখান থেকে কতটা বেশি খুঁটিনাটি ক্লু ও প্রমাণ বের করতে পারে তা দেখা, যেগুলো সমাধান খুঁজে বের করতে সহায়ক হবে। সেজন্যই এর সমাধান এখন পর্যন্ত গোপনীয়, কেউ তা জানে না। পাশাপাশি, এখন পর্যন্ত এই মডেল খুনের তদন্ত শেখার জন্য বেশ কার্যকর বিধায় এটা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে ব্যবহার হয়ে আসছে, সেটাও গোপনীয়তার একটা কারণ।

“Convict the guilty, clear the innocent and find the truth in a nutshell.”

অর্থাৎ একজন অপরাধ তদন্তকারীকে খুবই ছোট কিছু থেকে সত্য উদঘাটন করে দোষীকে খুঁজে বের করতে হবে এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হবে। অপরাধ তদন্তকারীর কাজ হলো কেন ও কীভাবে অপরাধ হলো এবং অপরাধীকে তা তদন্ত করে বের করা। এজন্য তার চাই তুখোড় পর্যবেক্ষণশক্তি, যাতে সে যত বেশি সম্ভব খুঁটিনাটি তথ্যপ্রমাণ খুঁজে বের করতে পারে ঘটনাস্থল থেকে। ফ্রান্সেস গ্লেসনার লি এটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তৈরি করেন নাটশেল স্টাডিজ অফ আনএক্সপ্লেইনড ডেথ, যা পারে যে কারো পর্যবেক্ষণ শক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা নিতে।