খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে মধ্যযুগের অন্ধত্ব কাটিয়ে ইউরোপে আলো ফুটতে শুরু করে। প্রাচীন ধ্রুপদী রচনাবলীর পুনরাবিষ্কার ও নতুন উদ্যমে সৃষ্টিশীলতাকে নতুন জীবন দেবার সাধনা নতুন যুগের আভাস দিচ্ছিলো, যাকে এখন ‘রেনেসাঁ’ নামে সম্বোধন করা হয়। রেনেসাঁ শুধু নবযুগই আনেনি, ভুলে যাওয়া সমৃদ্ধ অতীতের স্মৃতি ফিরিয়ে আনাও এর একমাত্র কৃতিত্ব নয়। এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিলো স্থবির বর্তমানকে একরকম প্রশ্নবিদ্ধ করে তার অনড় অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া।

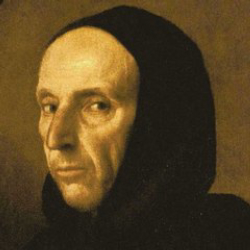

বিদ্যমান খ্রিস্টীয় ধর্মজগত সম্পর্কে এর অনুসারীদের নিবিড় কৌতূহল ও প্রশ্ন তৎকালীন ইউরোপে রেনেসাঁর এক অন্যতম প্রতিক্রিয়া ছিলো। ফলে প্রতিষ্ঠান হিসেবে রোমান ক্যাথলিক চার্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থানও প্রশ্নের বাইরে রইলো না। প্রাতিষ্ঠানিক কঠোর বিশ্বাসের বাইরে স্বাধীন ধর্মীয় মতামতের জন্ম নেয়। যথাযথ কারণেই তা চার্চের রোষানলে পড়ে এবং সহিংস বিরোধিতার কিছু নৃশংস ঘটনার জন্ম দেয়। জিরোলামো সাভানারোলা এমনই একজন প্রতিষ্ঠানবিরোধী ধর্মগুরু ছিলেন। সাধক, ভবিষ্যৎবক্তা, প্রচারক হিসেবে অনন্যতার পাশাপাশি বিতর্কিতও কম হননি। বলা যায়, এক হিসেবে তার নামটিই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার প্রতীক।

১৪৫২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জিরোলামো ইতালির ফেরারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ মিশেল সাভানারোলার তত্ত্বাবধানে তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিলো। ফেরারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিষয়ে অধ্যয়ন শেষ করে আনুষ্ঠানিক চিকিৎসা শিক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি রেনেসাঁর মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব ফ্রান্সিসকো পেত্রার্কের লেখা ও কবিতা ভালোবাসতেন। এছাড়া টমাস একুইনাসের ধ্রুপদী রচনাবলীও তাকে আকর্ষণ করতো। ১৪৭৫ সালে বলোগনা শহরে ডোমিনিকান ফ্রেয়ার নামক ধর্মীয় সংঘে যোগদান করেন। এখানে তিনি উচ্চতর ধর্মতত্ত্ব, চার্চের ইতিহাস ও ধ্রুপদী দর্শন পড়েছিলেন। ধারণা করা হয়, অল্প বয়স থেকেই প্রেম ও জাগতিকতা বিষয়ে তার বীতশ্রদ্ধা বেড়ে উঠছিলো।

১৪৮২ সালে তিনি রেনেসাঁর পূণ্যভূমি ফ্লোরেন্সে আগমন করেন। এ শহরে সান মার্কো কনভেন্টে প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব নেন। এখানে নীতিশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, রাজনীতি ও দর্শন পড়নোর পাশাপাশি স্থানীয় ধর্মীয় সমাবেশে বক্তৃতা দিতেন। কণ্ঠ ক্ষীণ হওয়ার কারণে একজন ভালো বক্তার সুনাম প্রথমত পাননি। পূর্বে যে জাগতিক নিঃস্পৃহতা থেকে ‘অন দ্য রুইন অব দ্য ওয়ার্ল্ড’ ও ‘অন দ্য রুইন অব দ্য চার্চ’ এর মতো কবিতা লিখেছিলেন, সেটাই তার ভবিষ্যৎবক্তা ও সাধক হবার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো। খ্রিস্টীয় ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত শাস্ত্র ও ব্যাখ্যা অধিক পাঠ করার কারণে এমন মনোকামনা আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

তৎকালীন রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতবাদগত বদ্ধতা ও যুক্তিহীন আগ্রাসী মনোভাব তিনি অপছন্দ করতেন। ১৪৯০ সালে সান মার্কো থেকে ধর্মীয় প্রচারকের দায়িত্ব পান। এসময় ফ্লোরেন্সে জিওভান্নি মিরান্দোলা নামক জনৈক মানবতাবাদী চেতনাসম্পন্ন ও সমমনা অভিজাত ব্যক্তির সাথে সাভানারোলা’র পরিচয় হয়। জিওভান্নিও বিভিন্ন কারণে ক্যাথলিক চার্চের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। সাভানারোলার অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা তাকে আকর্ষণ করেছিলো। নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি জিরোলামোকে ফ্লোরেন্সে একরকম প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

১৪৯১ সালে সাভানারোলা সান মার্কো ডমিনিকান হাউজের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। এর মধ্যে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজের ক্ষীণ কণ্ঠের উন্নতি ঘটাতেও সক্ষম হন। আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি, উপস্থিত দর্শককে উত্তেজিত করার ক্ষমতা ও ইন্দ্রজাল বিস্তার করার স্বাভাবিক অভ্যাস রাতারাতি তার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী করে দিয়েছিলো।

তার ধর্মীয় ভাষণে ফ্লোরেন্স ও তৎকালীন চার্চ কর্তৃপক্ষের অন্যায় দিকগুলো আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বর্ণনা করতেন। পাশাপাশি রেনেসাঁ আন্দোলনের সব দিকও তার সমান পছন্দ ছিলো না। বিশেষ করে এর মানবতাবাদী মর্মবাণী, খ্রিস্টান-পূর্ব পৌত্তলিক অতীতের সোনালী সময়ের উপাখ্যান ও কার্যত ধর্মনিরপেক্ষ ইহজাগতিক অবস্থান তার মন বিষিয়ে তুলেছিলো। পাশাপাশি ফ্লোরেন্সের ক্ষমতাবান ও ধনী ‘মেদিচি’ গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থবাদ নিয়েও তিনি ভাষণ দিতেন। ধীরে ধীরে তার বক্তব্য ভবিষ্যৎকথনের দিকে মোড় নিতে থাকে। তৎকালীন ফ্লোরেন্সের অবস্থায় তিনি বাইবেলে বর্ণিত শেষ যুগ ও ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের লক্ষণ সংক্রান্ত এপোকেলিপ্টিক বিষয়াবলী নিয়ে উত্তেজনাকর ও লোক ক্ষেপানো বক্তব্য দিতেন। রোম ও ইতালির উত্থান পতনের ইতিহাস তাকে মানসিকভাবে বেশ প্রভাবিত করেছিলো বলে মনে হয়।

তার তথাকথিত ভবিষ্যৎকথনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলো একজন সাংঘাতিক আক্রমণকারীর আগমন ও ধর্মীয় সংস্কার বিষয়ে। ১৪৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের রাজা অষ্টম চার্লস ইতালি আক্রমণ করেন। এখনকার প্রেক্ষিতে এই ব্যাপারটি কাকতালীয় মনে হলেও তখনকার ধর্মীয় ও সামাজিক অস্থির পরিবেশে তিনি এ ঘটনায় একরকম অসামান্য ভবিষ্যৎকথকের মর্যাদা পেয়ে যান। তৎকালীন মেদিচি গোষ্ঠী এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। সাভানারোলা ফ্রান্সের রাজাকে পারস্য সম্রাট সাইরাসের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তার মতে, ধর্মীয় সংস্কার ও জরাগ্রস্থ চার্চের অপসারণের মাধ্যমে ফ্লোরেন্স হয়ে উঠবে নতুন জেরুজালেম!

অনাকাঙ্ক্ষিত ফরাসি আক্রমণের মুখে ফ্লোরেন্সের অভিজাত ‘মেদিচি’ গোষ্ঠী একেবারে নিঃসাড় ও হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগ লুফে নেন জিরোলামো সাভানারোলা। পূর্বেই ধর্মীয় অবস্থান ও অলৌকিক ভবিষ্যৎবক্তা হিসেবে তিনি তার আকাঙ্ক্ষিত স্থান তৈরি করেছিলেন। এবার তার যথাযোগ্য ব্যবহারের উপযুক্ত সময় একেবারে হাতের মুঠোয় এসে গেলো। ফ্লোরেন্সের প্রতিনিধি হিসেবে ফ্রান্সের আক্রমণকারী রাজার সাথে দেখা করে শান্তিপূর্ণ মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করেন। এ মধ্যস্থতায় তার ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের আগ্রাসী মনোভাব প্রশমন করতে সফল হয়েছিলেন। এই ঘটনায় শুধু যে সফলতা এলো তা-ই নয়, রীতিমতো ফ্লোরেন্সের প্রশাসনিক ও আধ্যাত্মিক রক্ষকের অলিখিত পদও তিনি পেয়ে গেলেন। ১৪৯৪ থেকে ১৪৯৮ সাল পর্যন্ত সাভানারোলা কার্যত ফ্লোরেন্সের শাসক হিসেবে বহাল ছিলেন। এই অভাবিত ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। নিজের প্রথাবিরোধী ধর্মমতে নগরের বড় অংশকে দীক্ষিত করা ছাড়াও সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছিলেন।

তার উদ্দেশ্যের পূর্ণ বাস্তবায়ন তখনও বেশ সময়সাপেক্ষ ছিলো। তবে তিনি সময় ও ক্ষমতার অপচয় না করে একটু একটু করে এগোচ্ছিলেন। ফ্লোরেন্স শহরকে আরো বেশি জনমুখী করা, নতুন সংবিধান প্রণয়ন, অভিজাতদের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করা ছাড়াও আরো বড় উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। জুয়া, মদ্যপান, ব্যভিচার, ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আপন ভঙ্গিমায় ধর্মীয় প্রচারণা চালানো ছাড়াও বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মূলত পরবর্তীকালের পৃথিবী এজন্যই তাকে বেশি মনে রেখেছে। আর তা হলো, ধর্মনিরপেক্ষ ও নিতান্তই মানবিক শিল্পকলার বিরুদ্ধে কঠোর আগ্রাসী অবস্থান।

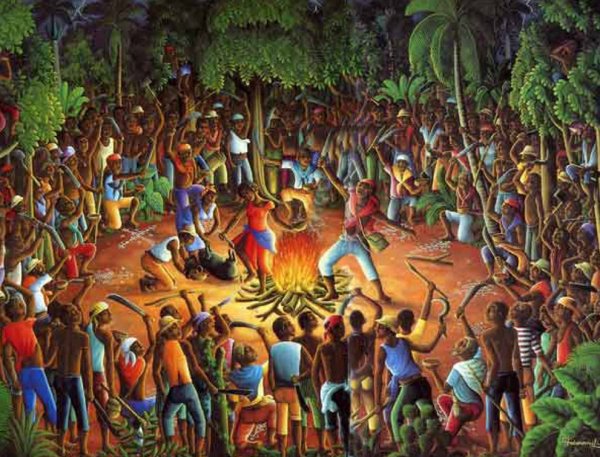

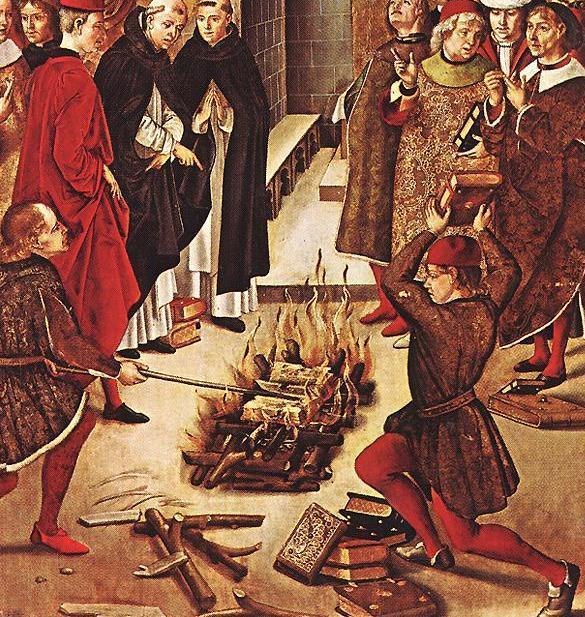

জিরোলামো সাভানারোলা মানবিক গুরুত্বসম্পন্ন শিল্পবস্তু সমবেতভাবে আগুনে পোড়ানোর যে আনুষ্ঠানিকতা চালু করেছিলেন, তা ‘বনফায়ার অব দ্য ভ্যানিটি’স’ নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। এখনকার অনেক ইতিহাসবিদ বলেন, এ কাজে তাকে যতটা খারাপ চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়, এতটা দোষ হয়তো তার প্রাপ্য নয়। তিনি শিল্প বা শিক্ষার বিরোধী কখনই ছিলেন না, তবে এসব শিল্পের পৌত্তলিক উৎস সম্পর্কে বেশ বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তারপরও এই কার্যকলাপ নতুন যুগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে নিঃসন্দেহে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ফ্লোরেন্সকে খাঁটি ঐশ্বরিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ক্যাথলিক চার্চ ও অভিজাত মেদিচি তার শক্তিমান প্রতিপক্ষ হওয়ায় ফ্রান্সকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাই পোপ ঘোষিত ফ্রান্স বিরোধী ‘হোলি লিগ’ এর সক্রিয় বিরোধিতা করেন।

ক্রমশ ধর্মীয় কট্টর অবস্থান ও অতিমাত্রায় নৈতিক শুদ্ধি অভিযানের কারণে সাভানারোলা তার আগের প্রভাব ধীরে ধীরে হারাতে শুরু করেন। এদিকে পোপ ষষ্ঠ আলেক্সান্ডারের নেতৃত্বে ‘পবিত্র’ ইতালিকে ফরাসি শক্তির কবল থেকে মুক্ত করতে ক্যাথলিক চার্চ শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। ১৪৯৫ সালে পোপ কৌশলে তাকে বশে আনার জন্য কার্ডিনাল পদের লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে কূটনৈতিক পত্র পাঠান। তার চাল বুঝতে পেরে সাভানারোলা অসম্ভব মানসিক দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমন অনড়তার কারণে ধীরে ধীরে তিনি অনুরাগী হারাতে শুরু করেন।

এর মধ্যে ফ্লোরেন্সে অভিজাত মেদিচি গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতার পালাবদল শুরু হয়েছিলো। নতুন প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিপক্ষের ধর্মীয় প্রচারণায় তিনি ধর্মদ্রোহী সাব্যস্ত হন। পরিস্থিতি অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিলো না। ১৪৯৮ সালের ২৩ মে জিরোলামো সাভানারোলা ও তার দুজন সহকারীকে ফ্লোরেন্সের ‘পিয়াজ্জা দেল্লা সিগনোরিয়া’ নামক স্থানে রীতিমতো অত্যাচার শেষে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে জনসমক্ষে পোড়ানো হয়।

রেনেসাঁর মানবিক শিল্পের বিরুদ্ধে যে ‘বনফায়ার অব দ্য ভ্যানিটি’র প্রচন্ড উত্তাপ তিনি ছড়িয়েছিলেন, সে উত্তাপ শেষ পর্যন্ত তাকেও রেহাই দেয়নি। জনশ্রুতি আছে, মৃত্যুর সময়ও জনতার দিকে তিনি আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে হাত তুলেছিলেন। তার স্বল্প সংখ্যক অনুরাগী তার মৃত্যুদন্ডকে ধর্মের জন্য আত্মবিসর্জন হিসেব প্রচার চালান। প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী খ্রিস্টানরা আজও তার মৃত্যুকে শহীদি আত্মত্যাগ হিসেবে মর্যাদা দেয়।