অক্টোবর ৬, ১৮৯৭।

হাভানা, কিউবা।

নারীদের জন্য তৈরি জেল ‘ক্যাসা ডি রিকোহিদাস’-এর দেয়ালের একেবারে গা ঘেঁষে তৈরি হওয়া হোটেলের জানালা থেকে আবারো পুরো পরিকল্পনা ভেবে নিলেন কার্ল ডেকার। সুদূর নিউ ইয়র্ক থেকে এই অপরিচ্ছন্ন হাভানায় তাকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য এই জেল থেকে এক রাজনৈতিক বন্দীকে বের করে আনা। সাংবাদিক হিসেবে ঘটনার সাথে জড়িয়ে যাওয়াটা অবশ্য তার জন্য নতুন নয়, নিউ ইয়র্ক জার্নালের মালিক উইলিয়াম র্যান্ডলফ হার্স্ট এ ধরনের সাংবাদিকতাকে একটি গালভরা নাম দিয়েছেন: ‘মডার্ন জার্নালিজম’। হার্স্টের মতে, সাংবাদিকদের কাজ শুধু ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করা বা তার ব্যাখ্যা দেওয়াই নয়, বরং ঘটনার সাথে জড়িয়ে গিয়ে তাকে প্রভাবিত করাও! অবশ্য এর সাফল্যও কম নয়, হার্স্টের আদেশে সাংবাদিক উইনিফ্রেড ব্ল্যাক হাসপাতালে রোগী সেজে হাসপাতালের দুর্নীতির নাড়ি-নক্ষত্র বের করে এনেছিলেন, তার পরদিনই হাসপাতালের নার্স-ডাক্তারসহ দুর্নীতির সাথে জড়িত সবার বাসায় বরখাস্তের নোটিশ পৌঁছে গিয়েছিল।

তবে হার্স্টের এবারের পরিকল্পনা বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। নিজের পত্রিকার কাটতি বাড়াতে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার পরিকল্পনা করছেন তিনি। হাভানার দায়িত্বে থাকা জার্নালের রিপোর্টার ব্রাইসনকে গত জুলাই মাসে নিউ ইয়র্কে ফেরত আসতে হয়েছিল এই বিশেষ রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্ত করার গুজব ছড়িয়ে পড়ার কারণে। কিউবার রাস্তাঘাটে চলা কানাঘুষায় স্প্যানিশ সরকারের টনক নড়ে ওঠায় ব্রাইসনকে পত্রপাঠ বিদায় হতে হয়েছিল, তবে তার তথ্য সংগ্রহের কাজ হার্স্টের মিশন চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। হার্স্ট এবার পাঠালেন ২৯ বছর বয়সী অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় সাংবাদিক কার্ল ডেকারকে, যিনি পাঠকদের কাছে পরিচিত চার্লস ডুভাল ছদ্মনামে।

ব্রাইসনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের সাথে ডেকার আবারো সবকিছু মিলিয়ে নিলেন। জেলখানার নকশা, জেলখানার রক্ষীদের নাম এবং তাদের গার্ড দেওয়ার শিডিউল, জেলখানায় বন্দীদের সংখ্যা, জেল থেকে বন্দরে যাওয়ার যাতায়াতব্যবস্থা আর কম পয়সায় পাসপোর্ট জাল করে এমন একজন বিশ্বস্ত লোকের ঠিকানা, সবকিছুই ঠিক আছে।

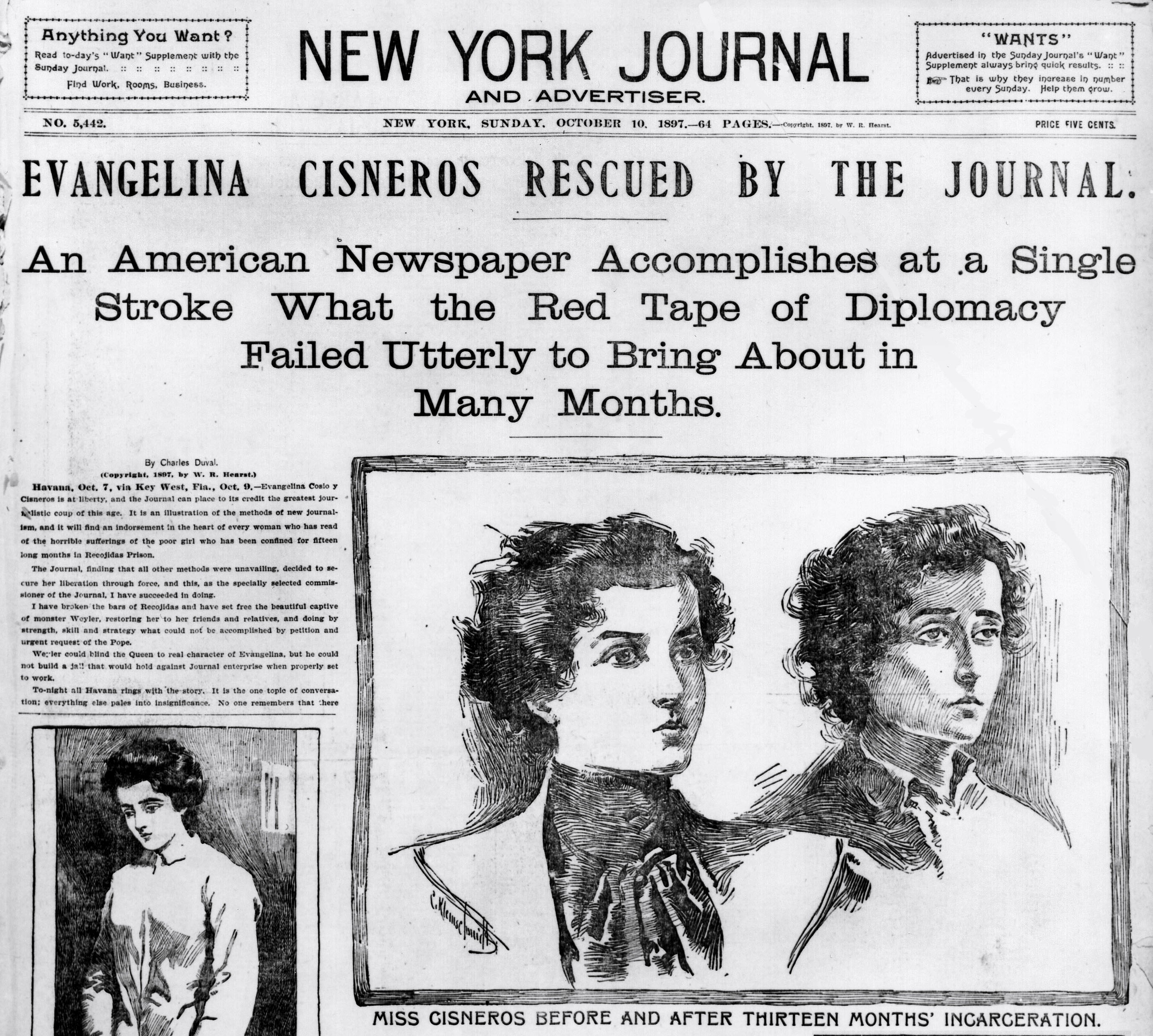

ইভাঞ্জেলিনা সিসনেরোস নামের এই রাজনৈতিক বন্দীকে নিয়ে কিউবায় খুব বেশি মাতামাতি না হলেও হার্স্টের সংবাদপত্রের কল্যাণে নিউ ইয়র্কের বাসিন্দাদের কাছে তিনি রাতারাতি তারকা বনে গিয়েছেন। জার্নালের ভাষায়, এই অনিন্দ্যসুন্দরী স্বাধীনতাকামী কিউবান নারীকে কোনোরকম অপরাধ ছাড়াই স্প্যানিশ সরকার তাদের জেলখানায় বন্দী করে রেখেছে। হার্স্ট শুধু সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বিশাল বিশাল শিরোনামে স্প্যানিশ সরকারের ছাল ছাড়িয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং এই বন্দীকে মুক্ত করার জন্য চাপ দেওয়ার অনুরোধ করে চিঠি পাঠিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ম্যাককিনলির মা থেকে শুরু করে পোপ ত্রয়োদশ লিও, এমনকি কিউবার দায়িত্বে থাকা জেনারেল ওয়াইলারের কাছেও। অন্যদিকে পুলিৎজার আর তার সংবাদপত্র ‘নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড’ উঠেপড়ে লেগেছে এই সিসনেরোসকে স্রেফ ‘প্রলুব্ধকারী’ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য। তাদের দাবি, হার্স্ট যা করছেন তার সবই ভুয়া। তবে নিউ ইয়র্কের জনসাধারণ সেদিকে কর্ণপাত করছে না, ‘অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলা, অত্যাচারী স্প্যানিশদের এক জেনারেলের অবৈধ প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় জেলে বন্দী রয়েছেন,’ এর চেয়ে মুখরোচক সংবাদ আর কী হতে পারে?

ডেকার অবশ্য নিউ ইয়র্কারদের মনে কী চলছে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন না। কিউবায় পা রাখার পরপরই স্থানীয় মার্কিন দূতাবাসের এক কর্মচারী ডন রকওয়েলের সাথে যোগাযোগ করেছেন, যিনি তাকে এ কাজে সহায়তা করতে পারবেন। এছাড়াও পরিচিত হয়েছেন আরেক বিপ্লবী কিউবানের সাথে, নাম কার্লোস কারবোনেল। এরপর তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মতো ফাঁক-ফোকর খুঁজছিলেন, আর সেটা পেয়েও গেলেন। জেলখানার দেয়াল ঘেঁষেই তৈরি হওয়া হোটেলের দুই তলার রুম ভাড়া নিলেন, দুই মাসের ভাড়া আগেই পরিশোধ করে দিলেন যাতে হোটেল মালিক বেশি নাক না গলায়। রুমের জানালা দিয়ে জেলখানার দেয়ালের ওপর একটা ছোট মই বাড়িয়ে দিলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে ইভাঞ্জেলিনার জানালার নিচে।

পরিকল্পনা মতো ঠিকঠাকভাবেই কাজ করছিলেন ডেকার, বাগড়া বাঁধালো জেলখানার জানালার মোটা শিক। শিক এত পুরু না হলে গতকালই ইভাঞ্জেলিনাকে নিয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। যা-ই হোক, গতরাতের মতো এবারও মই বেয়ে চলে গেলেন জেলখানার দেয়ালের ওপাশে, রেত দিয়ে আবারো কাটা শুরু করলেন শিক। ইভাঞ্জেলিনা জানালার ফাঁক দিয়ে তার সাদা রুমাল দিয়ে সংকেত দিচ্ছেন সব ঠিকঠাক, কারবোনেলের এক বন্ধুকে দিয়ে আগেই তার কাছে বাকি বন্দীদের ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য মাদক মেশানো ক্যান্ডি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ডেকার কিছুক্ষণ রেত দিয়ে ঘষতেই শিক কাটা হয়ে গেল। ডেকারের হাত ধরে ইভাঞ্জেলিনা বের হয়ে এলেন জেল থেকে। তাকে লুকিয়ে রাখা হলো কারবোনেলের বাসায়, ডেকারও ঘাপটি মেরে রইলেন অন্যত্র। ৩ দিন ধরে হাভানার বাড়ি বাড়ি সার্চ করেও ইভাঞ্জেলিনাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কারবোনেল আর ডেকার ততদিনে সেই পাসপোর্ট জাল করা ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে ইভাঞ্জেলিনার জন্য নকল পাসপোর্ট তৈরি করে নিয়েছেন। পাসপোর্ট অনুযায়ী তার নতুন নাম হুয়ান সোলা।

৩ দিন পর বিশাল সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে বন্দরে ভেড়া সেনেকা জাহজের দিকে এগোতে দেখা গেল ছদ্মবেশী ইভাঞ্জেলিনাকে। তার ৩০ ফুট পেছনেই হেঁটে আসছেন কার্ল ডেকার, কোটের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের লোড করা রিভলবার, কোনোরকম ঝামেলা দেখলেই গুলি করবেন। তবে জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে পালানো বন্দীকে খোঁজার জন্য দুই স্প্যানিশ অফিসারের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরতেই নিরাপদে জাহাজে উঠে গেলেন ইভাঞ্জেলিনা সিসনেরোস। কার্ল ডেকারও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিছুদিন পর আরেক স্প্যানিশ জাহাজে করে যখন নিউ ইয়র্কে পৌঁছালেন, তখন নিজেকে খুঁজে পেলেন ‘Jail-Breaking Journalism’ নামে সাংবাদিকতার নতুন অধ্যায়ের মধ্যে।

মার্কিন সাংবাদিকতার উত্থান

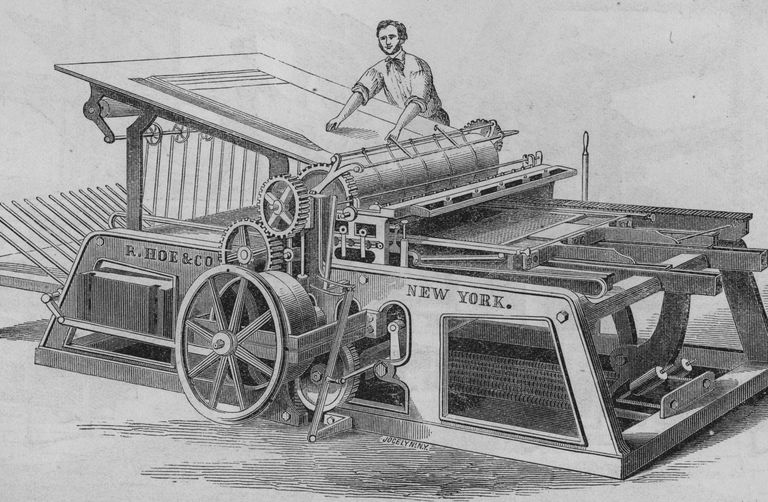

১৮৩০-এর দশক থেকেই আমেরিকাজুড়ে সংবাদপত্রের কদর বাড়তে থাকলো, এর অন্যতম প্রধান কারণ বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন প্রেসের উদ্ভাবন, সাথে খরচটাও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে। এর আগে সংবাদপত্র অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, পাঁচ সেন্ট দিয়ে যেখানে এক পিন্ট হুইস্কি পাওয়া যায়, সেখানে ছয় সেন্ট দিয়ে নিত্যদিনের সংবাদের কাগজ কিনবে কে, যেটি মানুষের মুখে মুখেই পাওয়া যায়?

কম খরচের সংবাদপত্র ছাড়াও ত্রিশের দশকে আমেরিকাজুড়ে পাবলিক স্কুল তৈরি করার কারণে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার হার বেড়েছিল, যারা সংবাদপত্র পড়ে তার অর্থ ধরতে পারতো। ঐ সময়ে সংবাদপত্র জনপ্রিয় হওয়ার আরো একটি কারণ ছিল। মার্কিন সমাজ তখন বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় পার করছিল। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতাদের মুখের ফাঁকা বুলির প্রভাব কমে যাচ্ছিল, সাধারণ জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার বুঝতে শিখেছিল, উত্থান হয়েছিল একটি শহুরে মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের। ফলে তাদের মুখপাত্র হিসেবে স্বাধীন গণমাধ্যম তৈরি হওয়া প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৮৩৩ সালে যখন বেঞ্জামিন ডে-এর হাত ধরে মাত্র ১ পেনির বিনিময়ে নিউ ইয়র্ক সান পত্রিকার যাত্রা শুরু হলো, স্থানীয়দের মধ্যে সংবাদপত্র নিয়ে বেশ হইচই পড়ে গেল। তবে ডে পত্রিকার রাজনৈতিক আলোচনা-সমালোচনা বাদ দিয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য স্থানীয় মুখরোচক সংবাদ, হত্যা-ধর্ষণসহ অন্যান্য অপরাধের ঘটনা কিংবা মানুষকে আকৃষ্ট করে এমন সংবাদ দিয়ে নিজের পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তার সাফল্যের দেখাদেখি অন্যান্য সংবাদপত্রও একইভাবে পাঠক টানার জন্য এ ধরনের সংবাদ দিয়ে পত্রিকার পাতা ভরিয়ে ফেলতে লাগল।

তবে পেনি প্রেসের এই বিশাল পাঠকসমাজ দেখে সংবাদপত্রকে নতুনভাবে ব্যবহার করার সুযোগ এসে গেল। বিজ্ঞাপনদাতারা বুঝতে পারল তারা সংবাদপত্রের মাধ্যমে খুব সহজেই নির্দিষ্ট পাঠকশ্রেণির কাছে তাদের বিজ্ঞাপন পৌঁছিয়ে দিতে পারবে। এর আগে সংবাদপত্রের লাভ শুধু পাঠকদের সাবস্ক্রিপশন ফি থেকেই আসতো, তবে পেনি প্রেস আসার পর থেকে বিজ্ঞাপনদাতাদের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে গেল। লাভের মাত্রাও ছাড়িয়ে গেল বহুগুণে।

পেনি প্রেসের কারণে সংবাদ হয়ে উঠল একপ্রকার পণ্য। সংবাদ পৌঁছানোর দ্রুততা সংবাদপত্রের কাটতি বাড়ানোর একটি মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ালো। ফলে সংবাদপত্রের বিট অর্থাৎ, রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলা, জাতীয়, আন্তর্জাতিকসহ বিভিন্ন ধরনের সংবাদের জন্য আলাদা আলাদা সাংবাদিক নিয়োগ দেওয়া শুরু হলো। সংবাদ পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হতে থাকল পায়রা, মেইল এক্সপ্রেস, স্টিম জাহাজসহ যাবতীয় দ্রুততম প্রযুক্তি।

মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময় সংবাদ পৌঁছানর জন্য সদ্যআবিষ্কৃত টেলিগ্রাফ ব্যবহার হওয়া শুরু করলো, ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলো যেন আগেই পৌঁছিয়ে যায়, সেজন্য উদ্ভাবন হলো সংবাদ লেখার নতুন পদ্ধতি ‘ইনভার্টেড পিরামিড’। গৃহযুদ্ধের পর মার্কিন শহরগুলো ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করল। গ্রাম থেকে মানুষ শহরমুখী হয়ে উঠলো, ৩০ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা হয়ে গেল দ্বিগুণ, শহরের জনসংখ্যা বাড়ল ৩ গুণ। আর সংবাদপত্রের কাটতি বাড়ল ৫ গুণ হারে! ফলে সংবাদ আর স্রেফ পণ্য হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠল অন্যতম প্রধান ব্যবসা। ১৮৯০-এর দশকে মার্কিন বড় সংবাদপত্রগুলো বছরে লাভ করত ১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি (মুদ্রাস্ফীতি অনুযায়ী বর্তমান সময়ে ২৮ মিলিয়ন ডলার বা ২৩৮ কোটি টাকা)।

এদিকে আমেরিকার শহরে টাকার গন্ধ ভাসার গল্প শুনে ভাগ্য ফেরাতে ইউরোপ থেকে নিউ ইয়র্কের বন্দরে ভিড়তে থাকল অভিবাসীরা। তাদের মধ্যেই চোখে পড়বে এক ১৭ বছর বয়সী তরুণকে। নাম? জোসেফ পুলিৎজার।

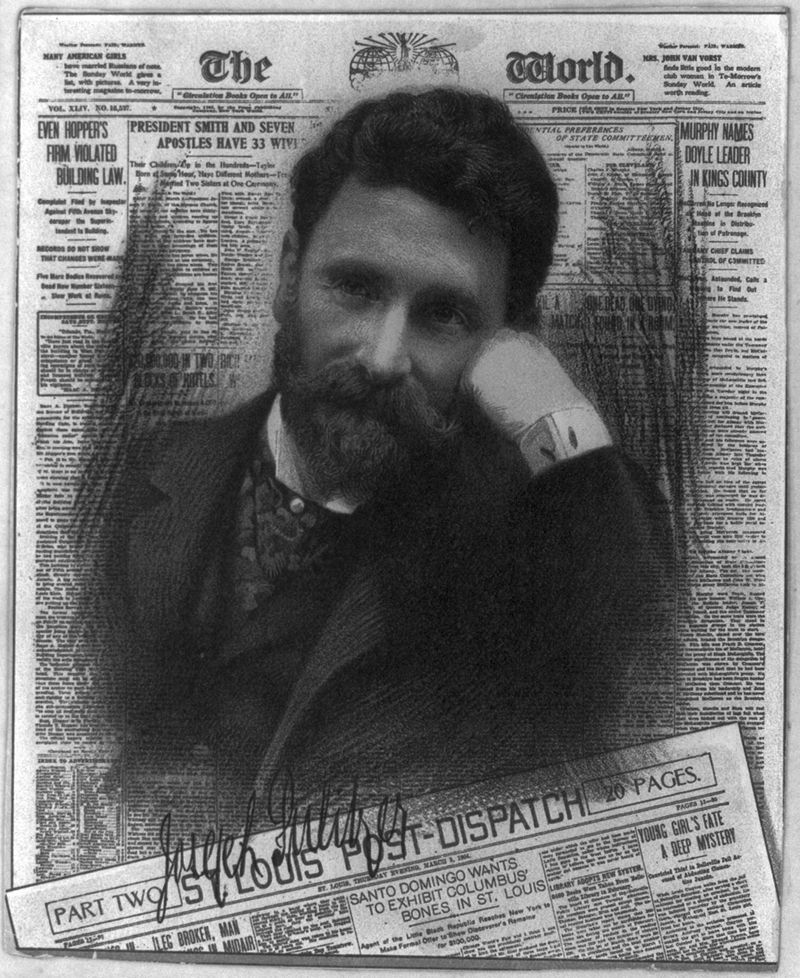

পুলিৎজারের কীর্তি

হাঙ্গেরির বিত্তবান ব্যবসায়ীর ছেলে হলেও বাবার অকাল মৃত্যুতে একেবারে পথে বসতে হয় পুলিৎজারকে। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে বোস্টনে যখন পা রাখেন তখন তাকে লড়তে হয় মার্কিন গৃহযুদ্ধে। জার্মান অভিবাসীদের নিয়ে গড়ে ওঠা ফার্স্ট নিউ ইয়র্ক ক্যাভালরি রেজিমেন্টে ৮ মাস কাটানোর পর আবারো বেরিয়ে পড়েন পথে, জায়গা হয় মিসৌরির সেন্ট লুইস শহরে। সেখানেই ধীরে ধীরে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জোরে প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে তার, সক্রিয়ভাবে মার্কিন রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন, কিনে নেন স্থানীয় পত্রিকা সেন্ট লুইস পোস্ট-ডিসপ্যাচ। ৪ বছরের মধ্যে ‘সেনসেশনাল জার্নালিজমের’ পথিকৃৎ এই দৈনিকটিকে শহরের সবচেয়ে বড় দৈনিকে পরিণত করেন পুলিৎজার, ৪ হাজারেরও কম গ্রাহকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২৩ হাজারে! তবে তার সংবাদপত্রের অফিসে রাজনৈতিক কলহের জের ধরে গোলাগুলির ঘটনায় পুরো আমেরিকা জুড়ে পুলিৎজার ও পোস্ট-ডিসপ্যাচের নামে স্ক্যান্ডাল রটে যায়, শহরেও তার নাম-যশ-প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যায় অনেকখানি।

ঘটনার কিছুদিন পর সেন্ট লুইস থেকে আর কিছু পাওয়ার আশা নেই বুঝতে পেরে নিউ ইয়র্কে পাড়ি জমান তিনি, প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে কিনে নেন নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড পত্রিকার স্বত্ব থেকে শুরু করে সংবাদপত্রের অফিস বিল্ডিংটিও। পুলিৎজার ১৮৮৩ সালে যখন পত্রিকাটি কিনেছিলেন তখন এর গ্রাহক ছিল মাত্র ১৫ হাজার, ৩ বছরের মধ্যে পুলিৎজার এই সংখ্যাকে নিয়ে গেলেন আড়াই লক্ষের ঘরে! কী এমন করেছিলেন পুলিৎজার যা তার পত্রিকাকে রাতারাতি শহরের সবচেয়ে বড় সংবাদমাধ্যমে পরিণত করেছিল?

পুলিৎজার প্রথমেই পত্রিকার দাম অর্ধেকে করে দিয়েছিলেন, যেন মূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই থাকে। অন্য খবরের কাগজগুলো যেখানে দুই সেন্টের বিনিময়ে সর্বোচ্চ ৪ পাতা কাগজ ছাপত, সেখানে ওয়ার্ল্ডের পাতা থাকত কমপক্ষে ৮ পাতা, কোনো কোনোদিন তা ১২ পাতাও হয়ে যেত। ফলে একই দামে বেশি সংবাদ পাওয়ার আশায় নিউ ইয়র্কাররা একবাক্যে পুলিৎজারের কাগজই কিনে নিত। গ্রাহকসংখ্যা বাড়ার কারণে পুলিৎজার বিজ্ঞাপনের দামও সেই হারে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। গ্রাহকসংখ্যার অনুপাতে পত্রিকার বিজ্ঞাপনের দাম বাড়তে থাকল ক্রমশ, তাছাড়া বেশি পাঠকের কাছে বিজ্ঞাপন যাবে এই আশায় বিজ্ঞাপনদাতারাও টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করতেন না। তুলনামূলক বেশি বিজ্ঞাপন হলেও বেশি পৃষ্ঠা হওয়ার কারণে পুলিৎজারের পত্রিকা খুব একটা দৃষ্টিকটু লাগতো না।

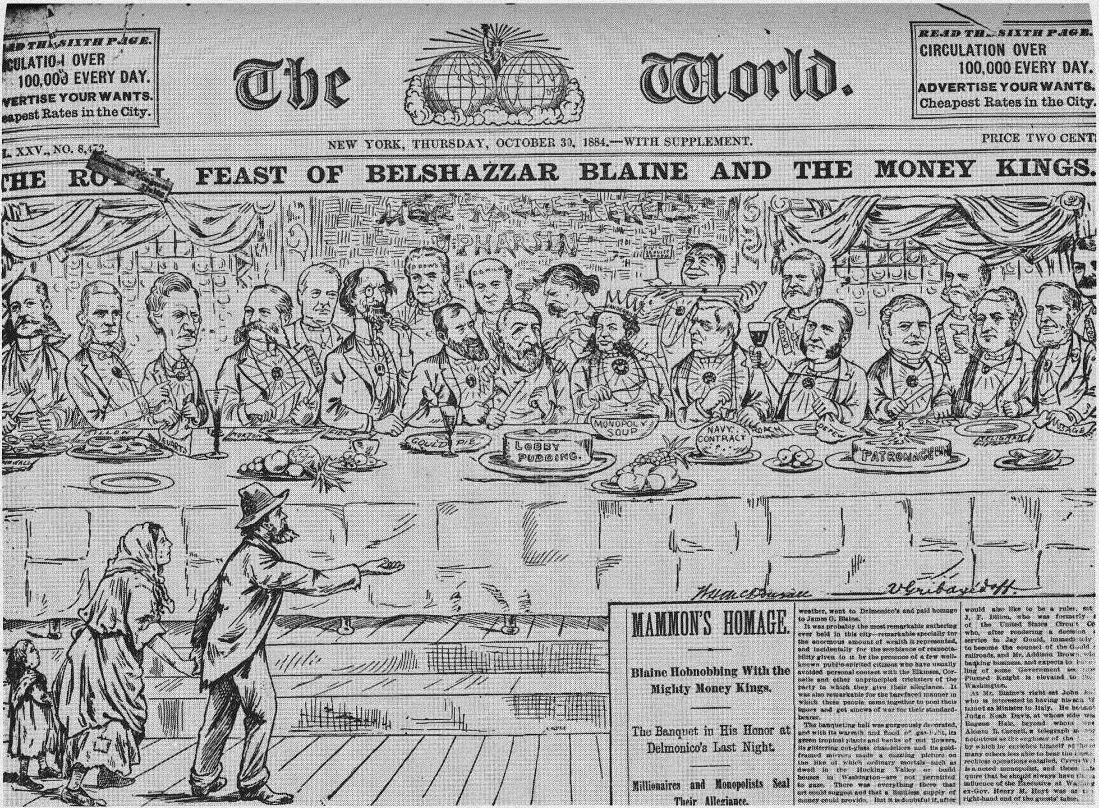

তবে পুলিৎজারের পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যার বাড়ার সবচেয়ে বড় কারণ এর চমকপ্রদ বিষয়বস্তু। সাধারণ পাঠকদের বিনোদনের জন্য পত্রিকাজুড়ে বিনোদন বা ভাঁড়ামোপূর্ণ সংবাদ দিয়ে ভরিয়ে রাখতেন। এছাড়াও পাঠক ধরে রাখার জন্য পেনি প্রেসের ‘চাঞ্চল্যকর সংবাদের আধিক্যের’ কৌশল তো রয়েছেই। খুন-ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেইল-স্ক্যান্ডাল থেকে শুরু করে ছিঁচকে চুরি বা দুর্ঘটনার সংবাদ ফলাও করে ছাপতেন তিনি। পুলিৎজার জানতেন কীভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। তাই নিতান্ত সাদামাটা সংবাদও বিশাল হেডলাইন আর ছবি দিয়ে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতেন।

পুলিৎজারের পাঠক ধরে রাখার আরেকটি কৌশল ছিল বিশাল সংখ্যক দরিদ্র শ্রমিকদের অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া। দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কিংবা মুনাফালোভী ব্যবসায়ী, এসবের বিপক্ষে কথা বলে পুলিৎজার সাধারণ শ্রমিকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। আর এই শ্রমজীবিরাই ছিলেন পুলিৎজারের গ্রাহকদের বড় অংশ।

পুলিৎজার নিজে অভিবাসী হওয়ায় ইউরোপ থেকে আসা ভিন্ন মাতৃভাষার অভিবাসীদের ভাষাগত সমস্যা বুঝতে পারতেন। তিনি নিজেও যখন মার্কিন মুলুকে প্রথম এসেছিলেন তখন ভাষা নিয়ে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সেন্ট লুইসে থাকাকালীন প্রচুর সময় লাইব্রেরিতে কাটানোর সুযোগ পাওয়ায় নিজের ভাষাকে ঝালাই করে নিতে পেরেছিলেন, তবে সাধারণ মানুষ তো আর পুলিৎজার নন। তা-ই অভিবাসীদের জন্য পত্রিকার ভাষা খুবই প্রচলিত শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করতেন, আর ব্যবহার করতেন প্রচুর ছবি ও ইলাস্ট্রেশন। ফলে অভিবাসীদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড।

এগুলো ছাড়াও পাঠকের বিনোদন ও সময় কাটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের গেমস ও কমিক স্ট্রিপ থাকতো পুলিৎজারের পত্রিকায়। রেডিও-টেলিভিশন-ইন্টারনেটবিহীন দুনিয়ায় তা-ই পত্রিকার সংবাদ আর এসব নিয়ে আড্ডাই ছিল নিউ ইয়র্কারদের অবসরের সঙ্গী।

হার্স্টের উত্থান

পুলিৎজার যখন আমেরিকায় পা দিয়েছেন, হার্স্ট তখনও জন্মগ্রহণ করেননি। সোনার খনির মালিক বাবা জন হার্স্টের টাকার কল্যাণে হার্স্টকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তেমন ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়নি। নিউ ইয়র্কে পুলিৎজার যখন নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করছেন হার্ভার্ডে পড়া হার্স্ট তখন ব্যস্ত হার্ভার্ডের ব্যঙ্গাত্মক ম্যাগাজিন Lumpen নিয়ে। শিক্ষকদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা থেকে শুরু করে বিশাল বিয়ার পার্টি দেওয়া হার্স্টকে শেষমেশ বহিষ্কার হতে হলো মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায়।

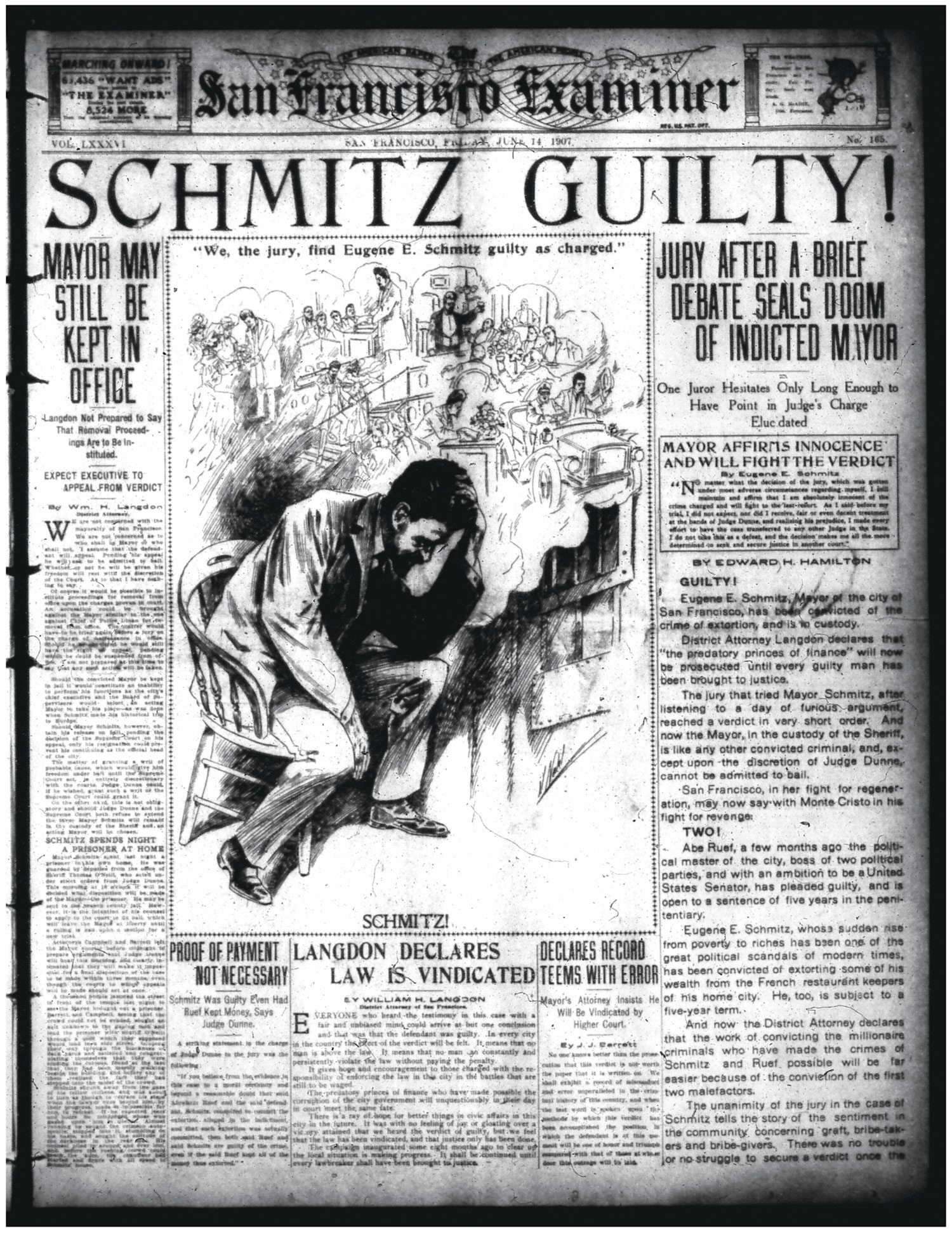

তবে কাউকে পরোয়া না করা হার্স্টের তাতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। জুয়ার আসরে বাজি ধরে বাবার জিতে নেওয়া ‘স্যান ফ্র্যান্সিস্কো এক্সামিনার’ পত্রিকার হাল ধরলেন। হার্ভার্ডে পড়ার সময়েই পুলিৎজারকে আদর্শ মানতেন হার্স্ট, স্বপ্ন দেখতেন একদিন পুলিৎজারের মতোই বিশাল পত্রিকার মালিক হবেন। টাকা খরচ নিয়ে মাথা ঘামালেন না, পত্রিকায় নিয়ে আসলেন মার্ক টোয়েন, জ্যাক লন্ডন বা অ্যামব্রোস বিয়ার্সের মতো বাঘা বাঘা ছোটগল্প লিখিয়েদের। বিখ্যাত রাজনৈতিক কার্টুনিস্ট হোমার ড্যাভেনপোর্টকেও ধরে নিয়ে আসলেন। আগ্রহী-উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাংবাদিক আর গল্পকারদেরকে নিয়ে আমেরিকার পূর্বাংশের সবচেয়ে বড় সংবাদপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন এক্সামিনারকে।

হার্স্টের পত্রিকার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিশেষণের অতিমাত্রিক ব্যবহার। সামান্য বিষয়কেও তিনি যেভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলতেন, তা রীতিমতো তিলকে ফুটবল বানানোর সমান। পুলিৎজারের মতো তিনিও মুখরোচক সংবাদ পরিবেশনে আগ্রহী ছিলেন। পত্রিকার এক-চতুর্থাংশ বরাদ্দ রাখতেন শুধু অপরাধ বিষয়ক সংবাদের জন্যই! নগ্নতাকেও (উনবিংশ শতাব্দীর মানদণ্ডে) নিয়ে এসেছিলেন পত্রিকার প্রথম পাতায়। এছাড়াও সাংবাদিকদেরকে একেবারে ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ার অহরহ ঘটনা তো রয়েছেই। তবে শহরের গলি-ঘুঁপচি থেকে শুরু করে সরকারি মহল পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বা অদক্ষতা-অপকর্ম টেনে তুলে আনতে সিদ্ধহস্ত রিপোর্টারদেরকে উৎসাহিত করে তুলতেন তিনি।

তবে হার্স্ট জানতেন সেরাদের সেরা হতে হলে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে নিউ ইয়র্কে, টক্কর দিতে হবে স্বয়ং পুলিৎজারের সাথে, যাকে একসময় নিজের আদর্শ হিসেবে ভাবতেন! ‘Work until you idle becomes rival’ প্রবাদের এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী-ই বা হতে পারে?

দুই হলুদ যোদ্ধা

১৮৯০-এর দশকে এক্সামিনারের সাফল্য দেখে হার্স্ট নিউ ইয়র্কে নিজের ব্যবসা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছিলেন। সুযোগও পেয়ে গেলেন, ১৮৯৫ সালে সিনসিনাটির এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে নিলেন ‘নিউ ইয়র্ক জার্নাল’, মাত্র এক বছর আগেই সেই ব্যবসায়ীর কাছে পত্রিকাটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন স্বয়ং পুলিৎজারের ভাই আলবার্ট পুলিৎজার!

পুলিৎজারের সাথে টক্কর দিতে প্রথমেই হার্স্ট পত্রিকার দাম এক সেন্টে নিয়ে আসলেন, যেখানে পুলিৎজারের ওয়ার্ল্ডের দাম ছিল দুই সেন্ট। অবশ্য পত্রিকার আকার ওয়ার্ল্ডের সমানই রেখেছিলেন তিনি, ফলে গ্রাহকসংখ্যা এক বছরের মধ্যেই দেড় লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। পুলিৎজারও পাল্লা দিতে পত্রিকার দাম কমিয়ে এক সেন্টে নিয়ে আসলেন, আশা করেছিলেন হার্স্ট কিছুদিন পরে দেউলিয়া হয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে পালাবেন।

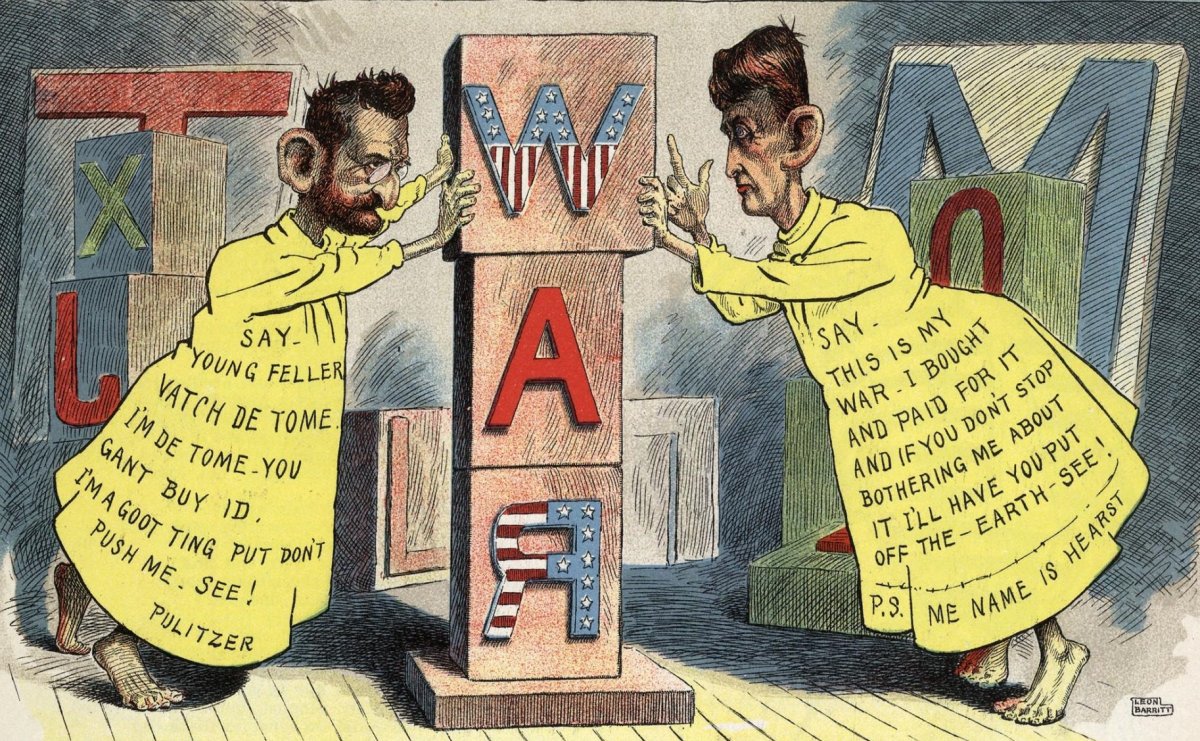

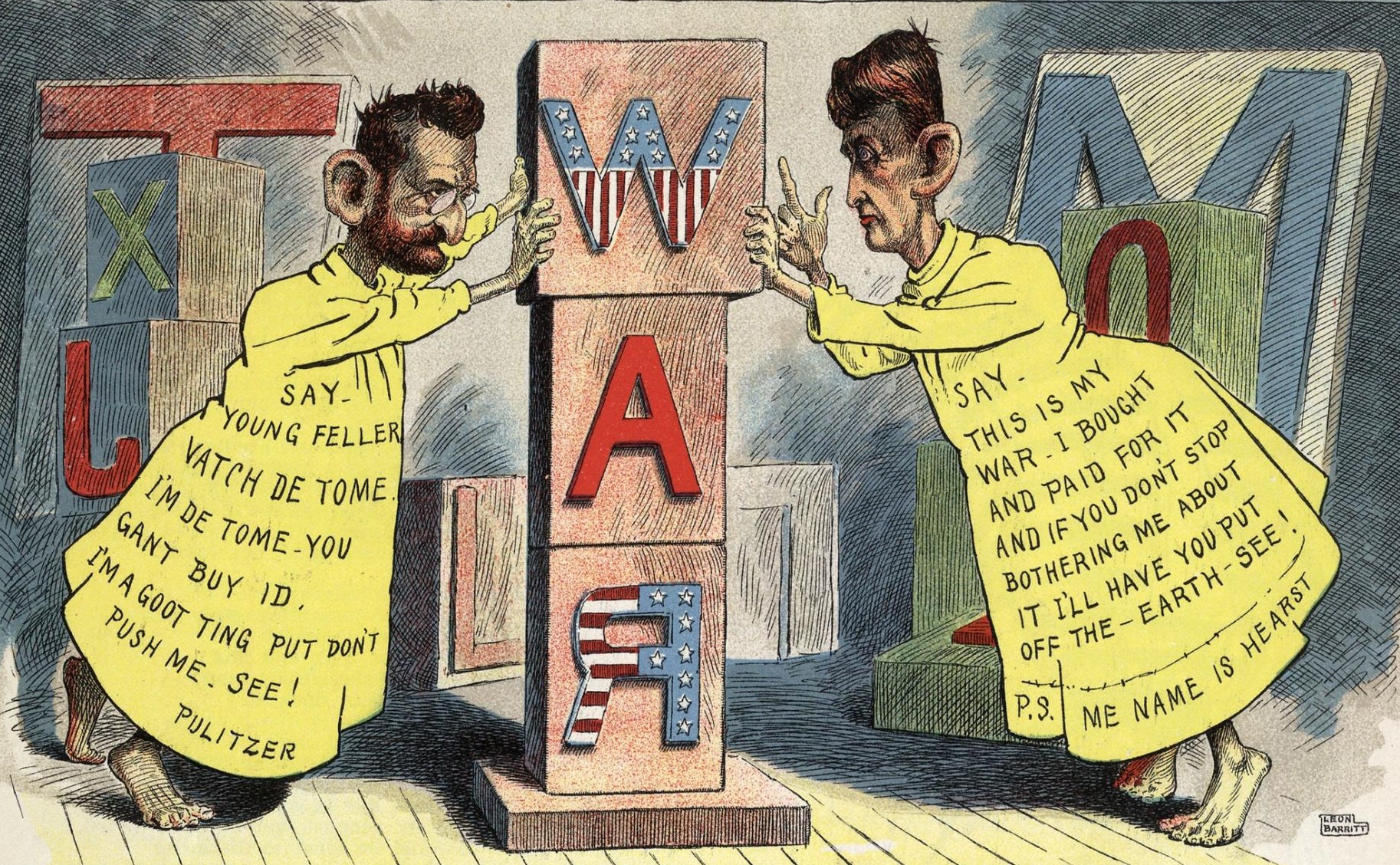

তবে হার্স্টও সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। স্যান ফ্রান্সিস্কো থেকে নিজের সেরা ম্যানেজারকে উড়িয়ে নিয়ে আসলেন নিউ ইয়র্কে। এক্সামিনারের মতো নিউ ইয়র্কেও সেই একই ফর্মুলা প্রয়োগ করলেন, খ্যাতিমান লেখকদের আর সাংবাদিকদেরকে দিয়ে ভরিয়ে ফেললেন নিউ ইয়র্ক জার্নালের অফিস। তবে আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো যখন পুলিৎজারের সেরা কার্টুনিস্ট রিচার্ড আউটকল্টকে লোভ দেখিয়ে নিজের পত্রিকায় নিয়ে আসলেন, যার উপর ভিত্তি করেই ‘হলুদ সাংবাদিকতা’ নামটির উৎপত্তি!

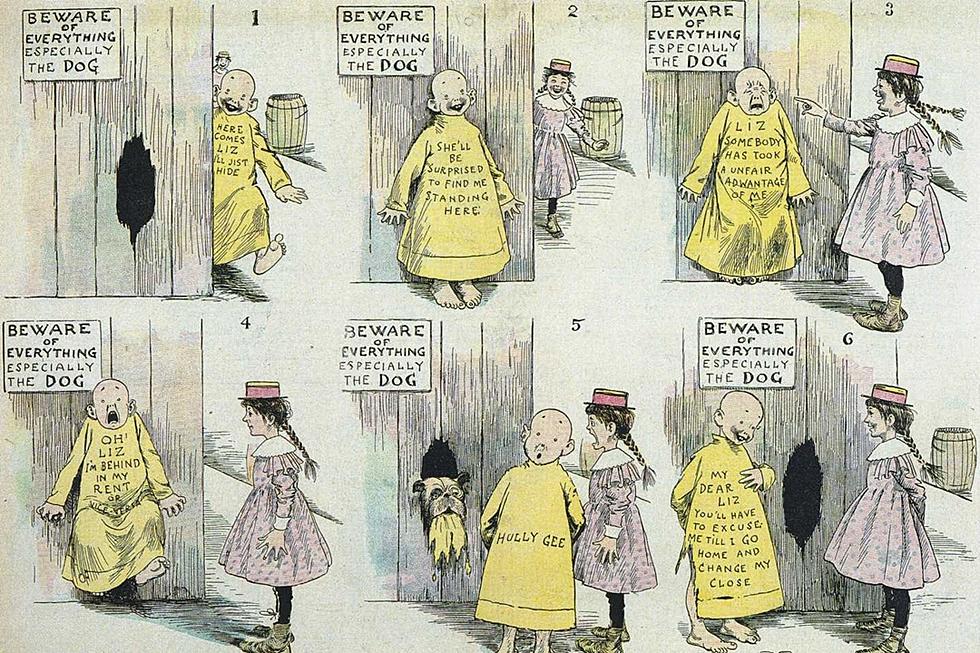

১৮৯২ সালে শিকাগোর ইন্টার ওশান পত্রিকাটি সাপ্লিমেন্টে (মূল পত্রিকার সাথে থাকা অতিরিক্ত বিনোদনধর্মী অংশ) প্রথম রঙের ব্যবহার শুরু করে। পুলিৎজারও এটি দেখে নিজের পত্রিকাতে রবিবারের বিশেষ সংখ্যায় রঙিন সাপ্লিমেন্ট দেওয়া শুরু করেন। ওয়ার্ল্ডের রবিবারের পাতায় পুরো একটি পৃষ্ঠাজুড়ে ছাপা হতো আউটকল্টের কমিক্স, যার প্রধান আকর্ষণ ছিল হলুদ গাউন পরা টাকমাথা বাচ্চা, যে ব্যঙ্গাত্মকভাবে সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরতো। আউটকল্টের এই চরিত্র জনপ্রিয় হতে সময় নেয়নি, শীঘ্রই নিউ ইয়র্কারদের মধ্যে ‘দ্য ইয়েলো কিড’ হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পেল টেকোমাথার ‘মিকি ডুগান’, ওয়ার্ল্ডের গ্রাহক সংখ্যাও বাড়তে থাকলো হুহু করে।

আউটকল্টকে জার্নালে ভেড়ানোর পর হার্স্টের সংবাদপত্রে নতুন নামে ইয়েলো কিডকে দেখা যেতে থাকলো, পুলিৎজারও জর্জ লুকস নামের আরেক কার্টুনিস্টকে দায়িত্ব দিলেন ওয়ার্ল্ডের ইয়েলো কিডকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য। নিউ ইয়র্ক শহরে শুরু হলো দুই হলুদ বাচ্চার যুদ্ধ, যাদের মূল লক্ষ্য অন্যকে অপদস্থ করা! শহরবাসীর বিনোদনের খোরাক যোগাতে থাকল এই দুই বাচ্চার দ্বন্দ্ব। আর এখান থেকেই হার্স্ট-পুলিৎজারের রঙচঙে সাংবাদিকতার নাম হয়ে গেল ‘ইয়েলো জার্নালিজম’ বা হলুদ সাংবাদিকতা।

হার্স্ট শুধু আউটকল্টই নয়, নিজের পেপারে ভিড়িয়ে নিয়েছিলেন ওয়ার্ল্ডের রবিবারের মূল আকর্ষণ সাপ্লিমেন্টের সব এডিটরকেই। এছাড়াও ওয়ার্ল্ডের বড় বড় ৩ সম্পাদক মুরিল গডার্ড, সলোমন কারভালহো এবং আর্থার ব্রিসবেনকেও নিয়ে এসেছিলেন। অনেকে মনে করেন বেশি বেতনের লোভে পুলিৎজারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তারা জার্নালে যোগ দিয়েছিলেন, তবে মূল কারণ ছিল বদরাগী খটোমটো স্বভাবের পুলিৎজারের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া।

ওয়ার্ল্ড আর জার্নালের এই যুদ্ধের মধ্যেই সংবাদ আসতে থাকলো কিউবার স্বাধীনতাকামীদের বিপ্লব নিয়ে। হার্স্ট তার পত্রিকার কাটতি বাড়াতে সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না, হাভানা থেকে সরাসরি সংবাদ পাঠানোর জন্য নিযুক্ত করলেন নিজের বিশ্বস্ত সাংবাদিককে। আর এভাবেই জড়িয়ে পড়লেন ইভাঞ্জেলিনা সিসনেরোসকে উদ্ধারের কাজে।

যুদ্ধ!

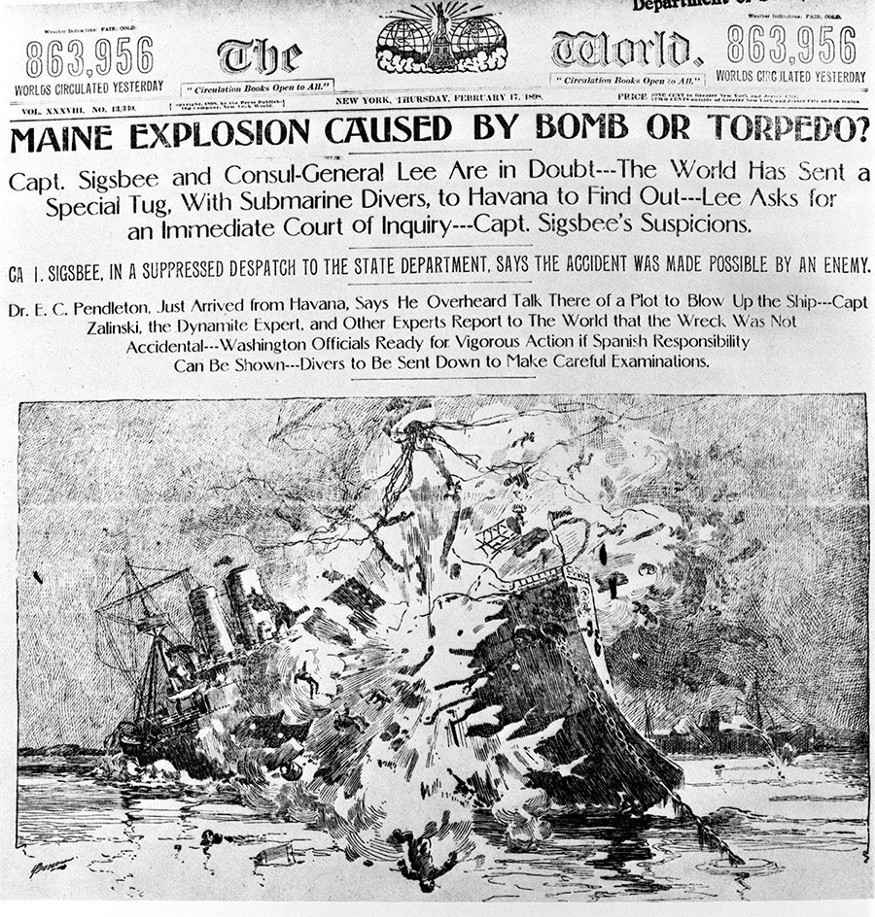

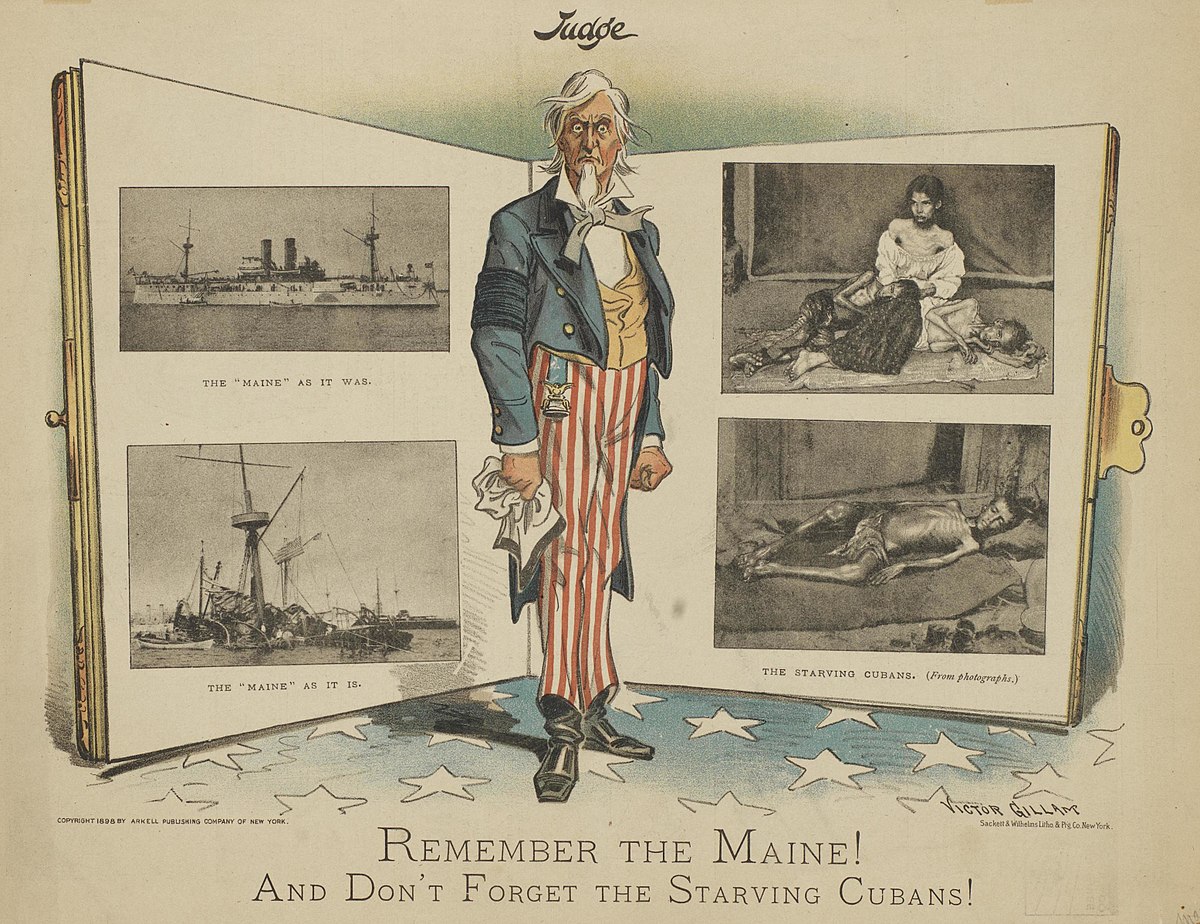

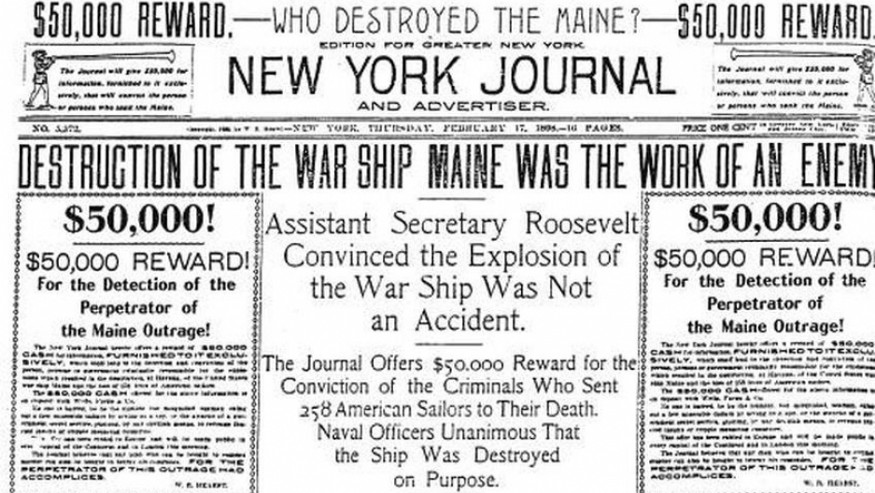

রীতিমতো তারকা বনে যাওয়া ইভাঞ্জেলিনা যখন নিউ ইয়র্কে পৌঁছালেন তাকে একপলক দেখতে বন্দরে ভিড় জমিয়েছেন হাজার হাজার নিউ ইয়র্কবাসী। ইভাঞ্জেলিনার প্রতি তাদের আবেগও কম নয়, কারণ কিউবা যেমন এখন স্প্যানিশ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তাদেরকেও একসময় করতে হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে। ফলে কিউবার স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে আলাদা একধরনের টান অনুভব করতো মার্কিন জনসাধারণ, আর একেই কাজে লাগিয়েছিলেন হার্স্ট আর পুলিৎজার। ইভাঞ্জেলিনা প্রশ্নে দুই পত্রিকার মধ্যে ঝামেলা চলতে থাকলেও দুটি পত্রিকাই ছিল কিউবার স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে। ইভাঞ্জেলিনাকে নিজেদের বিক্রি বাড়ানোর জন্য তারকা বানিয়েছেন হার্স্ট, পুলিৎজার এই দাবি করলেও অন্য আরেক সংবাদ পেয়ে নড়েচড়ে বসলেন। হাভানার বন্দরে নোঙর করে থাকা মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস মেইন বিস্ফোরণে ডুবে গেছে, মারা গিয়েছে ২৬১ জন মার্কিন নাবিক!

মেইনের বিস্ফোরণ কেন হয়েছে তা জানা না গেলেও নিউ ইয়র্কের দুই পত্রিকা দাবি করল, স্প্যানিশ সরকারের ষড়যন্ত্রেই মার্কিন নাবিকরা প্রাণ হারিয়েছেন। দুই পত্রিকার কল্যাণে কিউবায় স্প্যানিশদের অত্যাচার যেভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয়েছিল, তাতে নিউ ইয়র্ক শহরবাসী এমনিতেই তেতে ছিল, মেইনের বিস্ফোরণ যেন বারুদে আগুন লাগিয়ে দিল। নিউ ইয়র্ক মুখরিত হতে থাকল স্প্যানিশবিরোধী স্লোগানে।

অনেকে মনে করেন যে এই দুই পত্রিকার কারণেই মার্কিন সরকার স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু বাস্তবে ওয়ার্ল্ড আর জার্নালের দৌড় শুধু নিউ ইয়র্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা-ও সাধারণ শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে। অন্যদিকে নিউ ইয়র্ক টাইমস বা নিউ ইয়র্ক সান ছিল দেশজুড়ে, তবে তারা এই দুটো পত্রিকার মতো অতিরঞ্জিত সংবাদ বা আগ্রাসী সাংবাদিকতার নীতি মেনে চলতো না। তারা বাস্তবেই ছিল নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারে বিশ্বাসী। ফলস্বরূপ নিউ ইয়র্ক টাইমসকে এখনও বিশ্বের সাংবাদিকতার মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়।

Image Source: pri.org

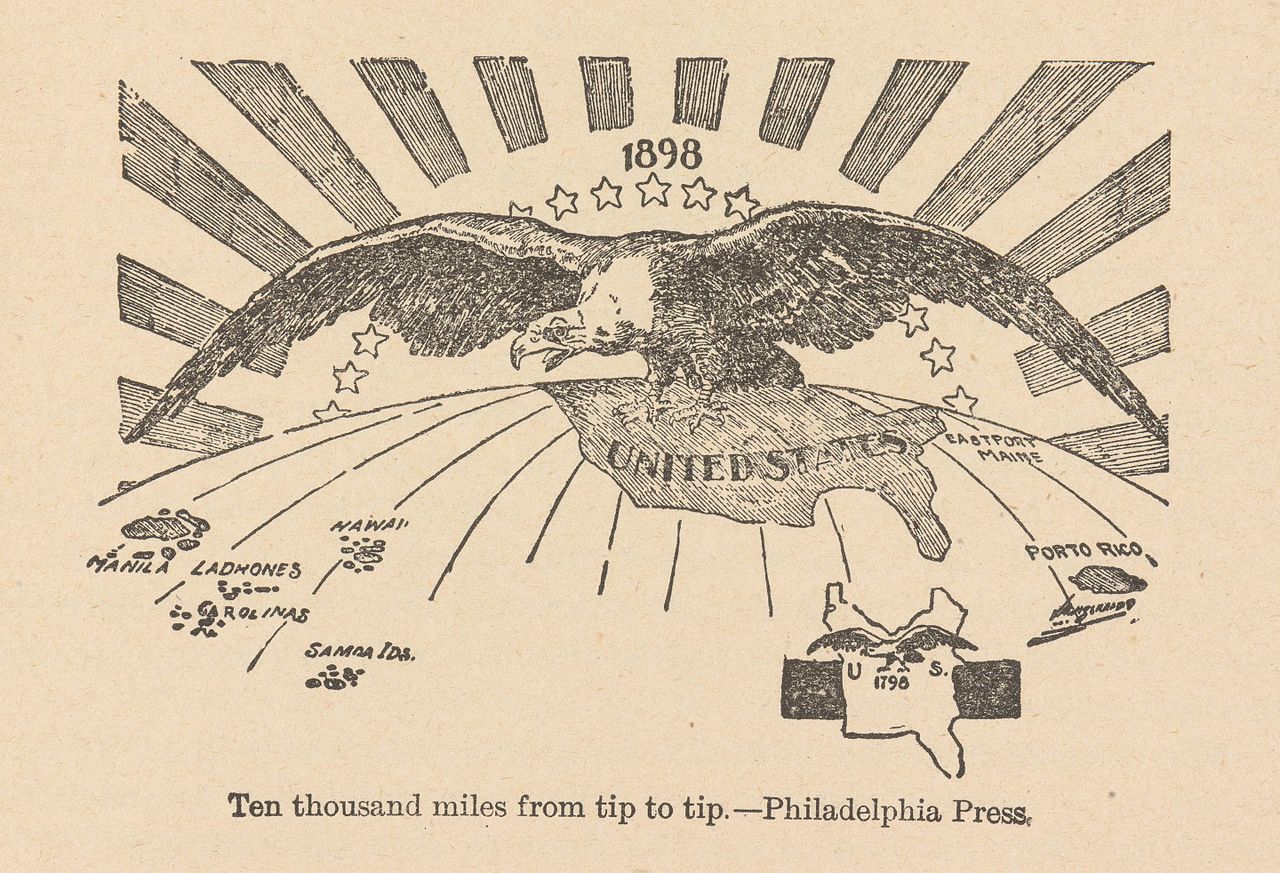

কিউবায় স্পেনের নিয়ন্ত্রণ অনেকখানিই হারিয়ে গিয়েছিল বলেই মার্কিন সরকার হস্তক্ষেপ করে এবং যুদ্ধ শুরু হয়। নিউ ইয়র্কের দুই স্থানীয় পত্রিকার কলামে কী লেখালেখি চলছে তা মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলির মাথাব্যথার কারণ ছিল না। কারণ যা-ই হোক, যুদ্ধ ঘোষণা হতেই হার্স্ট তার ইয়ট নিয়ে মার্কিন নৌবাহিনীর সাথে কিউবার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। সাথে রয়েছে পোর্টেবল প্রেস, যার সাহায্যে সাগরে ভেসে থাকা অবস্থাতেই সংবাদপত্র ছাপানো যাবে। তবে এজন্য হার্স্টকে ব্যাপক লোকসান গুণতে হয়েছিল। ধারণা করা হয় যুদ্ধের সময়টুকুতে হার্স্ট প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার পানিতে ঢেলেছিলেন। অবশ্য কিউবার স্বাধীনতাকামীদের নেতা জেনারেল ক্যালিক্সটো গার্সিয়া কিউবার স্বাধীনতায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ হার্স্টকে কিউবার পতাকা উপহার দিয়েছিলেন।

যুদ্ধে মার্কিনীদের জয়ের পর কিউবা স্বাধীনতা লাভ করে, এশিয়ায় স্পেনের উপনিবেশ ফিলিপিন্সও মার্কিনীদের হস্তগত হয়। দুই পত্রিকার এই তীব্র প্রতিযোগিতায় লোকসান হতে থাকায় ১৮৯৮ সালে দুই পত্রিকা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। হার্স্ট তার সেনসেশনাল জার্নালিজম চালিয়ে গেলেও পুলিৎজার বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার দিকে মনোযোগী হন এবং পত্রিকার নীতিতে পরিবর্তন আনেন।

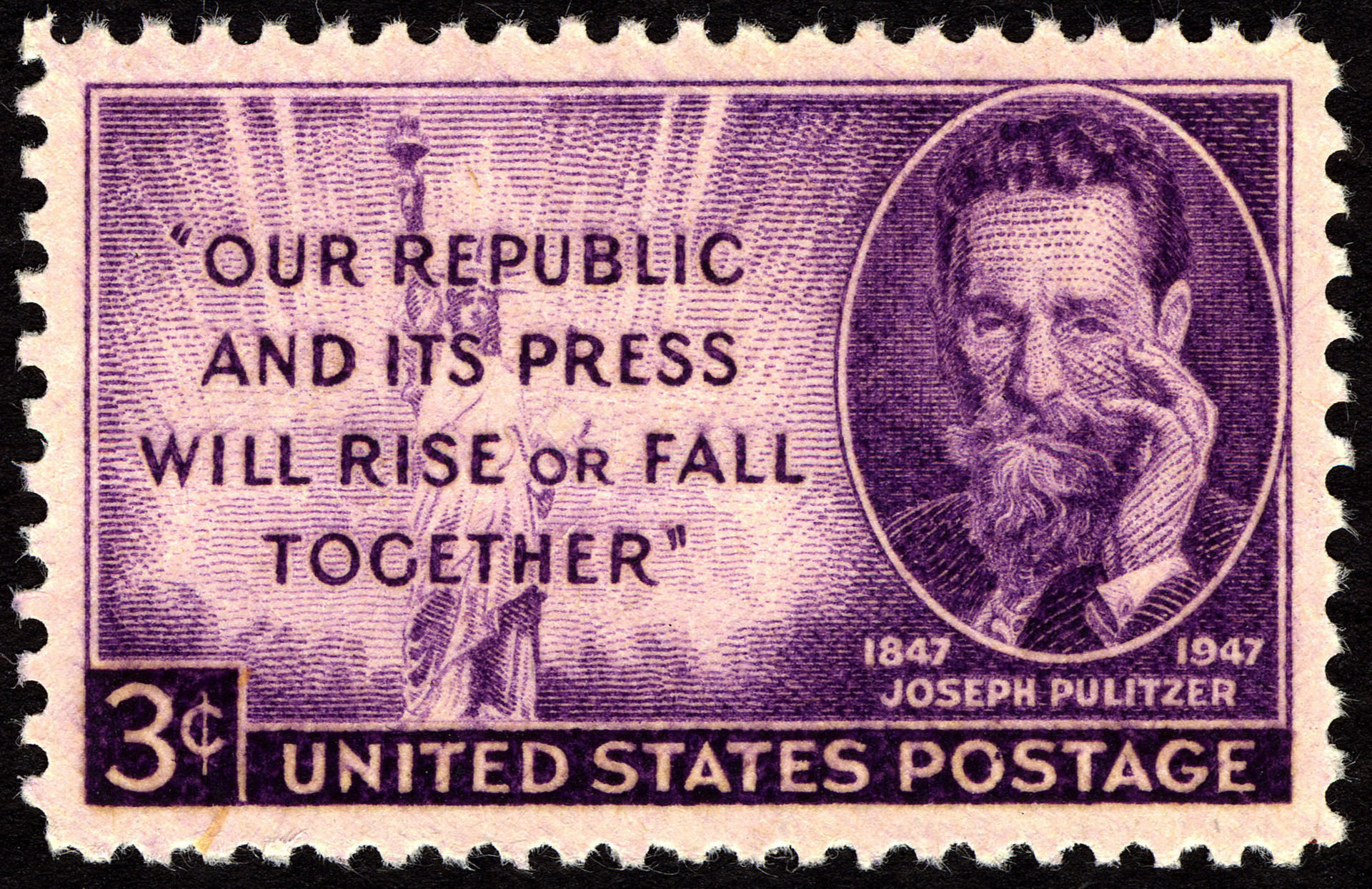

প্রবাদপুরুষ, কিংবদন্তি, পথিকৃৎ

১৮৯২ সালে জোসেফ পুলিৎজার নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সাংবাদিকতার জন্য আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির অনুরোধ করেন। প্রথমে তার অনুরোধ উপেক্ষা করা হলেও পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রেসিডেন্ট পুলিৎজারের অনুরোধ বিবেচনায় আনেন। ১৯০২ সালে পুলিৎজার ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উইলে রেখে যান এই প্রতিষ্ঠান চালু করার জন্য। তবে তিনি তা দেখে যেতে পারেননি, ক্রমেই খারাপ হতে থাকা স্বাস্থ্য নিয়ে নিজ ইয়টে মারা যান পুলিৎজার।

Image Source: Wikimedia Commons/National Postal Museum

তার মৃত্যুর পরের বছরই কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট স্কুল অফ জার্নালিজমের যাত্রা শুরু হয়। আইভি লিগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এই একটি বিশ্ববিদ্যালয়েই সাংবাদিকতা পড়ানো হয়, যা এখনো বিশ্বের সেরা সাংবাদিকতা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ জার্নালিজম প্রতিষ্ঠার পেছনেও পুলিৎজারের অবদান রয়েছে। সাংবাদিকতায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ১৯১৭ সাল থেকে সাংবাদিকতাসহ আরো কয়েকটি ক্যাটাগরিতে পুলিৎজার পুরস্কার দিয়ে আসছে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

উইলিয়াম র্যান্ডলফ হার্স্ট পুলিৎজারের মতো অবশ্য এতকিছুর ধার ধারেননি, নিজের মতো করেই ব্যবসা চালিয়ে গেছেন। পুলিৎজারের সাথে হলুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বড় বড় শহরে পত্রিকা কিনে নিয়ে দেশের সবচেয়ে বড় নিউজ চেইন তৈরি করেন। পরবর্তীতে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন তিনি, নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসেবে দাঁড়ালেও নির্বাচিত হননি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে বেশ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন হার্স্ট। ত্রিশের দশকে ‘দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন’-এর কারণে মার্কিন অর্থনীতিতে ধস নামলে তার ব্যবসাও পড়তির দিকে চলে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুনরায় বিজ্ঞাপনের কারণে লাভের মুখ দেখলেও ততদিনে তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। পত্রিকার দায়িত্ব ছেড়ে দেন নিজের ছেলের কাছে। বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হার্স্টকে নিয়ে তার জীবদ্দশাতেই তৈরি হয় বিখ্যাত চলচ্চিত্র ‘সিটিজেন কেইন’। ১৯৫১ সালে ৮৮ বছর বয়সে মারা যান তিনি। মৃত্যুর আগে অবশ্য নিজের নামে দুটি ফাউন্ডেশন তৈরি করে যান হার্স্ট। তার ছেলে হার্স্ট জুনিয়র সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য পরবর্তীতে পুলিৎজার পুরস্কারও পেয়েছিলেন!

১৯৩১ সালে পুলিৎজারের নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড বিক্রি করে দিয়েছিল তার উত্তরাধিকাররা, ওয়ার্ল্ড ও টেলিগ্রাম একত্রিত হয়ে নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড-টেলিগ্রাম নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৭ সালে হার্স্টের নিউ ইয়র্ক জার্নালও এক হয়ে জার্নাল-আমেরিকান নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নিউ ইয়র্কের বড় বড় পত্রিকা এক হতে শুরু করে। নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড-টেলিগ্রাম অ্যান্ড সান, নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড-ট্রিবিউন আর নিউ ইয়র্ক জার্নাল-আমেরিকান এক হওয়ার কথা থাকলেও তা আর হয়নি। ১৯৬৬ সালে শেষবারের মতো প্রকাশিত হয় নিউ ইয়র্ক জার্নাল। আর এভাবেই শেষ হয় সাংবাদিকতায় হলদে দাগ লাগানো সংবাদপত্র দুটোর হলুদ অধ্যায়।

হার্স্ট পরিবারের মালিকানাধীন হার্স্ট কর্পোরেশন অবশ্য এখনো পর্যন্ত মার্কিন মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম প্রভাবশালী কর্পোরেশন। সংবাদপত্র-ম্যাগাজিন-টিভি চ্যানেল-কার্টুন ও ফিচার সিন্ডিকেট থেকে শুরু করে ব্যবসা ও স্বাস্থ্যখাতেও কাজ করে তারা।