অ্যাকশনধর্মী সিনেমা দেখতে যারা পছন্দ করেন, তাদের কাছে সাধারণত মার্শাল আর্ট অর্থাৎ কুংফু-কারাতে সিনেমার আবেদন সবসময়ই অন্যরকম। কেননা, অধিকাংশ সময় অস্ত্র ছাড়া হাত-পায়ের সাহায্যে কিংবা মাঝে মাঝে অস্ত্র নিয়ে অনেকটা শৈল্পিক কায়দায় ফাইটিং দৃশ্যগুলো দর্শকদের মধ্যে অন্যরকম অনুভূতির সঞ্চার করে।

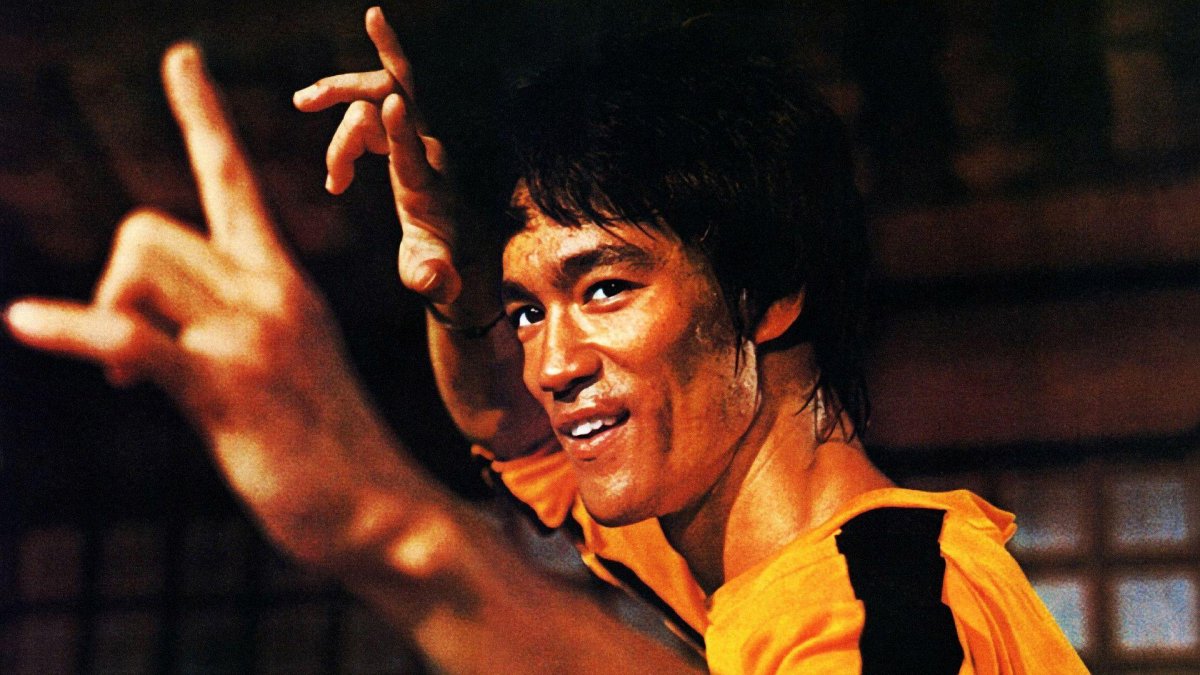

জ্যাকি চ্যান, ব্রুস লী, জেট লী, টনি জা, ডনি ইয়েনসহ আরো অনেক অভিনেতার এরকম ফাইটিং দৃশ্যগুলো দর্শকের নজর কাড়ে অতি সহজে। তবে অধিকাংশ মানুষই মনে করে যে, মার্শাল আর্ট মানে হলো চীনের কুংফু-কারাতে। কিন্তু মার্শাল আর্ট কেবল চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। চীন ছাড়াও পৃথিবীর আরো অনেক জায়গায় মার্শাল আর্টের আরো অনেক শাখা প্রশাখা আছে। অর্থাৎ মার্শাল আর্ট বস্তুতপক্ষে একটি বৃহৎ ধারণা। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে মার্শাল আর্টের অনুশীলন করে আসছে।

মার্শাল আর্ট কী?

প্রথমে জানা যাক মার্শাল আর্ট বলতে কি বোঝায়। মার্শাল আর্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘Art of Martial’ অর্থাৎ ‘যুদ্ধের শিল্প’। মার্শাল আর্ট বলতে আসলে বোঝায় যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কলাকৌশল। এই পদ্ধতি কখনো কখনো সংহিতাবদ্ধ অর্থাৎ কিছু সূত্রবদ্ধ অথবা কখনো কখনো সূত্রবদ্ধ নয় অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত। প্রকৃতপক্ষে এসব বিভিন্ন ধরনের মার্শাল আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে শারীরিকভাবে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা এবং যেকোনো ধরনের ভয়ভীতির প্রতি রুখে দাঁড়ানো। আবার কিছু কিছু মার্শাল আর্ট আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে যোগবদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বৌদ্ধধর্ম, দাওবাদ কিংবা শিন্টো।

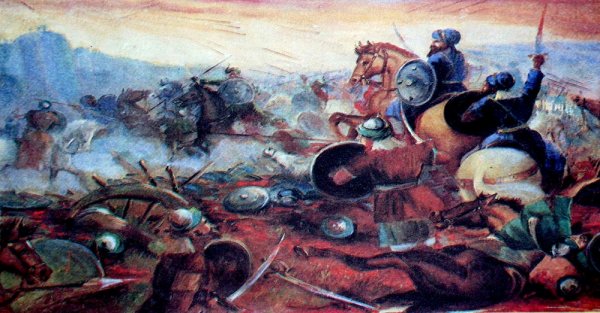

যদিও অন্যান্য ধর্মের বিশ্বাস কেবল মার্শাল আর্টের সাথে যুক্ত না। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধবিগ্রহ মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রতিপক্ষ বা কোনো হুমকির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য মার্শাল আর্টের ব্যবহার হয়েছে সবসময়ই। মূলত মার্শাল আর্ট শব্দগুচ্ছের উৎপত্তি হয়েছে রোমানদের যুদ্ধের দেবতা মার্সের নামানুসারে।

মার্শাল আর্টের উৎপত্তি

মার্শাল আর্টের সাথে পূর্ব এশীয় সংস্কৃতির অনেক সংযোগ পাওয়া গেলেও, এটি যে কেবল এশীয়দের মৌলিক সম্পদ এমনটা নয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর আরো নানা অঞ্চলে আরো নানা প্রকার মার্শাল আর্টের জন্ম হয়েছে। যেমন- ইউরোপে বর্তমান সময়ের অনেক আগেই যুদ্ধ করার জন্য একধরনের মার্শাল আর্টের প্রচলন ছিলো, যার পরিচিতি ছিলো প্রাচীন ইউরোপীয় মার্শাল আর্ট নামে। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয়রাই ‘মার্শাল আর্ট’ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে। আবার স্যাভাট নামক একপ্রকার ফরাসি মার্শাল আর্ট ছিলো যা ছিলো মূলত লাথি মারার বিভিন্ন কৌশল। এই মার্শাল আর্টের সৃষ্টি হয়েছিলো নাবিক এবং স্ট্রিট ফাইটারদের হাত ধরে (অথবা পা ধরে!)। সহজাত আমেরিকানদের মধ্যেও খালি হাতে মারামারি করার পদ্ধতি ছিলো যার মধ্যে রেসলিং অন্যতম। হাওয়াইদের মধ্যেও কিছু কিছু প্রতিরক্ষার পদ্ধতি ছিলো। কাপুরা নামক একধরনের আক্রমণাত্মক মার্শাল আর্টের সূচনা হয়েছিলো ব্রাজিলে। এই মার্শাল আর্টের সূচনা করেছিলো ব্রাজিলের আফ্রিকান দাসেরা।

যদিও এসব মার্শাল আর্টের মৌলিকত্ব আছে, তবুও এরা একে অপরের থেকে অনেকটাই আলাদা। সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য সবগুলো পদ্ধতির মধ্যে আছে সেটি হচ্ছে, এরা সকলেই প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি এবং এদের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে।

মার্শাল আর্টের সঠিক উৎপত্তিস্থল কোথায় এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। তবে মার্শাল আর্টের কথা শুনলেই সকলে এশিয়াকে নির্দিষ্ট করতে চায়। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৬০০ অব্দের দিকে ভারত এবং চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের শুরু হয়। ভারতীয় ইতিহাসবিদেরা মনে করেন যে, এই সময়েই ভারত থেকে মার্শাল আর্ট সংস্কৃতি চীনে প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে চীনের ইতিহাসবিদেরা বলেন ঠিক এর উল্টো কথা। আমরা ধরে নিতে পারি, উভয় দেশের নিজস্ব মার্শাল আর্টের মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছিলো ভালোভাবেই।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে জানা যায়, বোধিধর্মা (ডরুমা নামেও তিনি পরিচিত) নামক একজন ভারতীয় সন্ন্যাসী বাস করতেন খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে, তিনি জেন বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি এই দর্শনের মাধ্যমে চীনের শাওলিন মন্দিরের অস্ত্রবিহীন অর্থাৎ খালি হাতে যুদ্ধ করার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেন। মতান্তরে, তিনিই শাওলিন মার্শাল আর্টের প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই আর্টের উদ্দেশ্য কেবল একে অপরের সাথে যুদ্ধ করাই ছিলো না, বরং ছিলো নিজের সাথেও যুদ্ধ করা, নিজের সংযমকে সুদৃঢ় করা, নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন করা, নম্রতার শিক্ষা গ্রহণ করা এবং শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা।

এশিয়ার এই মার্শাল আর্টের চর্চা ছিলো মূলত গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গুরুদের সাধারণত চীনা বা মান্দারিন ভাষায় ‘শিফু’ (Sifu), জাপানি ভাষায় ‘সেনসি’ (Sensei) এবং কোরিয়ান ভাষায় ‘সা বুম নিম’ (Sa Bum Nim) বলা হতো।

প্রাচীন মার্শাল আর্টসমূহ

প্রাচীনকালে মার্শাল আর্টের বিস্তৃতি মোটামুটি সারা পৃথিবীতে হলেও বিশেষ করে এশিয়া অঞ্চলের দিকে এর বিস্তৃতি এবং ব্যবহার বেশি দেখা যায়। এরকম কিছু প্রাচীনতম মার্শাল আর্ট সম্বন্ধে জানা যাক।

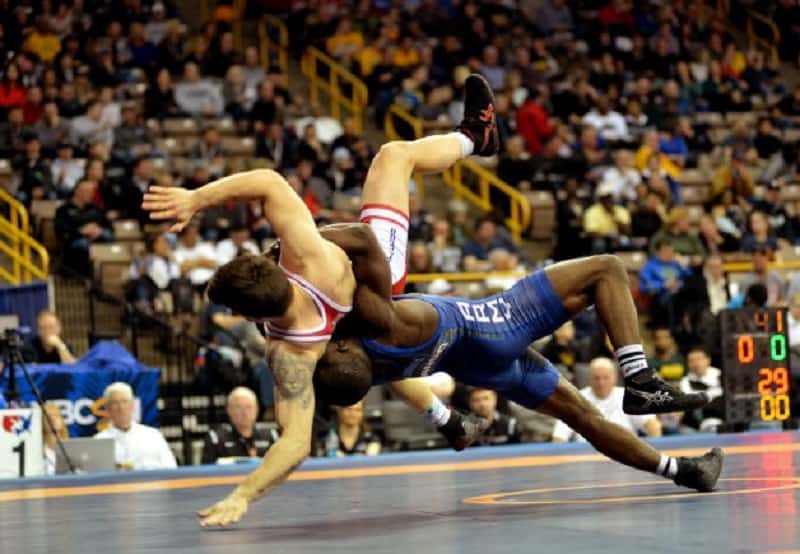

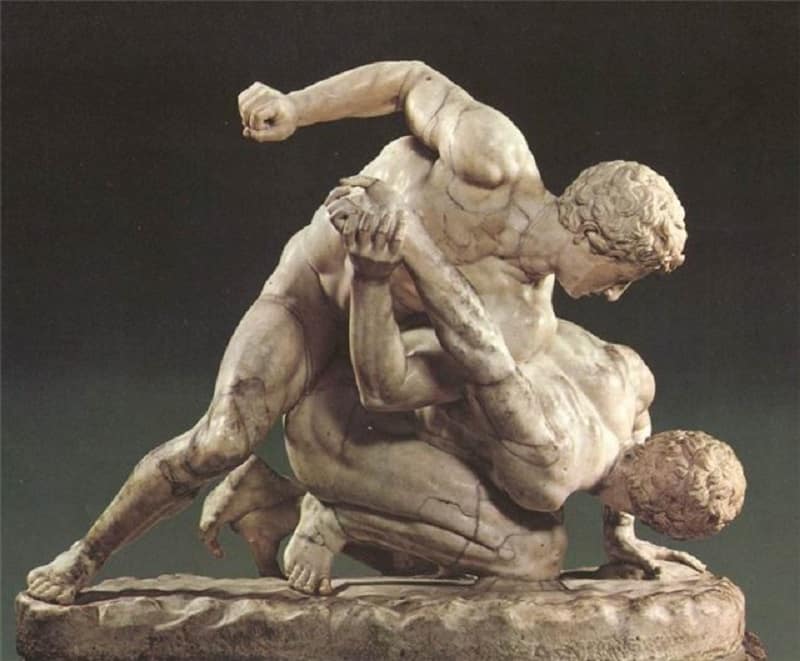

রেসলিং বা গ্রেপলিং

মার্শাল আর্টের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে যাচাই করলে দেখা যায় যে রেসলিং বা গ্রেপলিংহচ্ছে সম্ভবত সবথেকে প্রাচীন মার্শাল আর্ট। ধারণা করা হয়, এই ধরনের মার্শাল আর্টের উৎপত্তি খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সেই সময়টা খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের আরো আগে। এর উৎপত্তিস্থলের সঠিক ধারণা না পাওয়া গেলেও মনে করা হয়, এর জন্ম প্রাচীন মিশরে। যদিও প্রাচীন মিশরের অনেক আগের মূর্তিসমূহে দেখা যায় দুজন ব্যক্তির মধ্যে রেসলিং বা গ্রেপলিং কৌশলে যুদ্ধের দৃশ্য।

প্রাচীন বিভিন্ন সংস্কৃতির ইতিহাসে বিভিন্ন ধরনের রেসলিং-এর বর্ণনা দেয়া আছে। কাজেই এর শিকড় খুঁজে পাওয়াটা বাস্তবিকই খুব কঠিন। গ্রিসে রেসলিং একটি জনপ্রিয় মার্শাল আর্ট যা গ্রিসের ঐতিহ্য অলিম্পিকের একটি ইভেন্টও ছিলো। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের দিকে প্যাপিরাসে লেখা একটি গ্রিক পান্ডুলিপি থেকে রেসলিংয়ের নিয়মকানুন সম্বন্ধে জানা যায়। এই পান্ডুলিপিই রেসলিংকে প্রাচীনতম মার্শাল আর্ট হিসেবে সবার সামনে পরিচিত করায়।

বক্সিং

অনেকে বক্সিং এবং রেসলিংয়ের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেন, যদিও এরা একই জিনিস নয়। রেসলিংয়ের মতো বক্সিংকে প্রাচীনতম মার্শাল আর্ট হিসেবে ধারণা করা হয়। যদিও এর উৎপত্তির স্থান ও কাল সম্পর্কে সঠিক কোনো সূত্র পাওয়া যায় না, তথাপি ধারণা করা হয় যে, এর জন্ম হয়েছিলো খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের দিকে প্রাচীন সুমেরিয়ান সভ্যতার মানুষের হাত ধরে। প্রাচীন সুমেরিয়া বর্তমান সময়ের ইরাকের দক্ষিণাঞ্চল। সুমেরিয়ান সভ্যতা ছিলো প্রথমদিকের প্রাচীন মানব সভ্যতাসমূহের মধ্যে একটি। যদিও অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সংস্কৃতিতেও বক্সিংয়ের ধারণা পাওয়া যায়।

বক্সিংকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬৮৮ অব্দের দিকে গ্রিসের অলিম্পিকে যুক্ত করা হয়। প্রাচীনকালে যেমন এটি জনপ্রিয় ছিলো, আধুনিক সময়েও এর জনপ্রিয়তা অনেক। একে বলা চলে একধরনের সফল মিশ্র মার্শাল আর্ট।

মল্লযুদ্ধ

মল্লযুদ্ধকেও একপ্রকার রেসলিং বলা চলে। তবে এর জন্ম এশিয়াতে; বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়াতে। এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা এবং নেপাল। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের দিকে মল্লযুদ্ধের জন্ম। লোককাহিনী অনুসারে জানা যায়, এক কিংবদন্তী মলয় যোদ্ধা মল্লযুদ্ধের অনুশীলন করতেন। মল্লযুদ্ধের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতকে ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতে।

মল্লযুদ্ধকে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, যার প্রতিটি বিভাগকে হিন্দুধর্মীয় বীরদের নামানুসারে নামকরণ করা হয়। এর মধ্যে আছে হনুমানতি, যেখানে কারিগরি শ্রেষ্ঠত্বের দিকে মনোযোগ দেয়া হয়; জাম্বুবানতি, যেখানে প্রতিযোগীকে শক্তির সাহায্যে আঁকড়ে ধরে রেখে হার মানতে বাধ্য করা হয়; জরাসন্ধি, যেখানে হাত-পা ও শরীরের জোড়া অংশগুলো ভেঙে ফেলার দিকনিদর্শন দেয়, এবং সর্বশেষ ভীমসেনি, যেখানে মোচড় দিয়ে প্রতিযোগীকে কাবু করতে শিক্ষা দেয়। যদিও ষোড়শ শতকের দিকে মল্লযুদ্ধের জনপ্রিয়তা লীন হতে থাকে। এখনো দক্ষিণ এশিয়ার কিছু অঞ্চলে এর অনুশীলন হয়ে থাকে।

সুয়াই জাও

সুয়াই জাও-কে ইংরেজীতে চীনা রেসলিংও বলা হয়ে থাকে। ধারণা করা হয়, এটি চীনের প্রাচীনতম মার্শাল আর্ট। এর প্রথম ব্যবহার রেকর্ড করা হয় খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২৬৯৭ অব্দের দিকে, যখন কিংবদন্তী ইয়েলো এম্পেরর তার প্রতিপক্ষ শি ইউয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তখন একে বলা হতো ‘জাও তাই’।

জাও তাই ছিলো মূলত একধরনের পদ্ধতিগত যুদ্ধকৌশল, যা জাও লি নামেও পরিচিত ছিলো। ঝু সাম্রাজ্যের সময়ে সৈনিকদের মধ্যে এ ধরনের মার্শাল আর্টের অনুশীলন করা হতো। এটি কিন সাম্রাজ্যের সময়ে একটি জনপ্রিয় খেলাও ছিলো। জানা যায়, এই জাও যোদ্ধাদের মধ্যে সর্বোত্তম যোদ্ধাদের বাছাই করে সম্রাটের দেহরক্ষী করা হতো। আধুনিক সময়েও চীনের পুলিশ এবং মিলিটারি বাহিনীকে এই জাও নামক মার্শাল আর্টের অনুশীলন করানো হয়।

প্যানক্রেশন

প্যানক্রেশন মূলত একধরনের মিশ্র মার্শাল আর্ট, যেখানে রেসলিংয়ের সাথে বক্সিংয়ের মিশ্রণ ছিলো, সাথে আরো ছিলো কিকিং। ধারণা করা হয়, এটির উৎপত্তি গ্রিসে খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০ অব্দের দিকে। গ্রিক পুরাণ অনুসারে, হেরাক্লিস (বা হারকিউলিস) প্যানক্রেশন মার্শাল আর্টের ব্যবহার করেছিলো নিমিয়ান সিংহের সাথে যুদ্ধ করার সময়। থিসিয়াসও এই মার্শাল আর্ট ব্যবহার করেছিলো মাইনটরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে। এছাড়াও খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের আগে স্পারটান হোপলাইটগণ (ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক সৈনিক) এবং অ্যালেকজান্ডার দ্য গ্রেটের ম্যাসিডোনিয়ান ফ্ল্যাংস সেনারা এই ধরনের মার্শাল আর্ট যুদ্ধে ব্যবহার করতো।

কালারিপায়াত্তু

যদিও অন্যান্য প্রাচীন মার্শাল আর্টের মতো কালারিপায়াত্তু অতটা প্রাচীন নয়, তবুও একে প্রাচীন মার্শাল আর্ট শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ইতিহাস পাওয়া যায় ভারতীয় বৈদিক যুগের প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে। বেদ ছিলো ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন গ্রন্থ, যেটি ছিলো নানারকম জ্ঞানের এক বিশাল আধার।

কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, কালারিপায়াত্তু সৃষ্টি করেছিলেন পরশুরাম। পরশুরাম ছিলেন হিন্দুধর্মের ঈশ্বর বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। পরশুরাম পৃথিবী থেকে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের হেতু ২১ বার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজাদের নিধন করেন। মহাভারতের কাহিনী থেকে জানা যায়, তিনি পরবর্তীতে একজন অস্ত্রগুরু হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন, শাওলিন কুংফু কালারিপায়াত্তুর দ্বারা প্রভাবিত। কারণ বোধিধর্মা, যিনি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং কালারিপায়াত্তু শিক্ষক, শাওলিন কুংফুর শিক্ষক হিসেবেও পরিচিত।

তাইকিয়ন

ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ৫০ অব্দের দিকে তাইকিয়ন (Taekkyon) নামক মার্শাল আর্টের উৎপত্তি এবং এর উৎপত্তিস্থল কোরিয়া। প্রাচীন মার্শাল আর্টের মধ্যে এটিও গণ্য হয়। প্রাচীন এই মার্শাল আর্টের ধারণা পাওয়া যায় গগুরিও (Goguryeo) সাম্রাজ্যের রাজা মুওংচং (Muyongchong) এবং সামসিলচং (Samsilchong) এর সমাধিতে অঙ্কিত চিত্রকর্ম থেকে। আরো ধারণা পাওয়া যায়, গগুরিও সাম্রাজ্যের সময়ে সৈনিকদের মধ্যে এই ধরনের মার্শাল আর্টের প্রচলন ছিলো। পঞ্চদশ শতকের দিকে এই মার্শাল আর্ট খুব পরিচিত লাভ করে এবং সেটি সাম্রাজ্যের মধ্যে একপ্রকার খেলা এবং আনন্দ-বিনোদনের উৎসেও পরিণত হয়।

ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে এসে মার্শাল আর্ট হিসেবে তাইকিয়ন অতটা সক্রিয়ভাবে আর অনুশীলন করা হতো না। তাইকিয়ন সংরক্ষণ করেছিলেন সং ডুক-কি (Song Duk-ki) নামক একজন ব্যক্তি, যিনি পরবর্তীতে আধুনিক কোরীয়ানদের মধ্যে একে আবার পরিচিত করান। ১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তাইকিয়ন মার্শাল আর্ট হিসেবে আবার বিখ্যাত হয়ে ওঠে। বর্তমানে কোরিয়ায় এর অনুশীলন করা হয় এখনো।

প্রাচীন মানুষের প্রতিপক্ষকে আক্রমণ এবং আত্মরক্ষায়র নিমিত্তে সৃষ্টি হয়েছিলো মার্শাল আর্টের। পরিবর্তনের ধারায় মার্শাল আর্ট এখন কেবল মানুষের আত্মরক্ষার ভিত্তিই নয়, সেটি হয়েছিলো আধ্যাত্মিক চেতনারও অংশ, হয়েছে বিনোদনের মাধ্যম। আধুনিক মার্শাল আর্ট সম্পর্কে আমরা পরবর্তী লেখায় আরো জানবো।

মার্শাল আর্ট সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন এই বইটি

.jpeg?w=600)