পৃথিবীতে যতগুলো প্রাচীন সভ্যতা বা সাম্রাজ্য আছে, তাদের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্য অনন্য। আইনের প্রকৃত শাসনের সূতিকাগার এই সাম্রাজ্য। তারা সমৃদ্ধ করেছে শিল্প, সাহিত্য, ভাষার জগত। উপহার দিয়েছে পরি-কাঠামো। কীভাবে স্থায়ী রাস্তা বানাতে হয়- সেই পন্থাও দেখিয়েছে তারাই। তাদের ‘দ্য ল অব টুয়েলভ টেবলস’ থেকেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক সিভিল আইন।

তবে গৌরবময় এই সাম্রাজ্যের শুরু কিন্তু সাম্রাজ্য হিসেবে হয়নি। হয়েছিল বসতি হিসেবে। প্রাচীন বিশ্বের ক্ষমতাধর জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগে, তাদেরকে পারি দিয়ে দিতে হয়েছে অনেকটা পথ। প্রাক-রোমান সময়ে কেমন ছিল সেকালের লোকদের জীবনযাত্রা, চলুন দেখে নেওয়া যাক।

প্রাচীন রোম

ইতালিয়ান উপদ্বীপের বিস্তৃতি ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। তিন দিক থেকে সমুদ্র ঘিরে রেখেছে দেশটাকে- পশ্চিমে টাইরেনিয়ান সাগর, দক্ষিণে আয়োনিয়ান সাগর এবং পূর্বে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর। উপদ্বীপের মধ্যখানটির প্রায় পুরোটাই দখল করে আছে অ্যাপেনাইন পর্বতমালা। টাইবার, ইতালির সর্ববৃহৎ নদী, ইতালির পশ্চিম উপকূলকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। পর্বত থেকে জন্ম নেওয়া এই নদীটি শুরুর দিকে প্রশস্ত হলেও, ধীরে ধীরে তা সরু হয়ে গিয়েছে। আজকের রোমসহ টাইবার নদীর দক্ষিণের এলাকাটুকু এককালে পরিচিত ছিল ল্যাটিয়াম নামে।

নৃতাত্ত্বিক গবেষণা অনুসারে এই ল্যাটিয়ামে প্রথম মানুষের পা পড়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব এগারো শতকে। এই মানুষগুলো ছিল যাযাবর, মূল ইউরোপ থেকে আগত। কথা বলতো ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষায়। ল্যাটিয়ামে তারা গৃহপালিত ভেড়ার জন্য পেয়েছিল চারণভূমি, আবার কৃষিকাজের জন্য জায়গাটাও ছিল উর্বর। এদিক ওদিক মিলিয়ে বসবাসের জন্য উপযুক্ত। এর অবস্থান বর্তমান রোমের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৮৫০ অব্দের দিকে দেখা গেল, এই প্রাচীন মানুষদের অনেকেই সেখান থেকে সরে গিয়ে বাসা বেঁধেছে অন্য এক এলাকায়। সেই এলাকাটিই আজকের রোম।

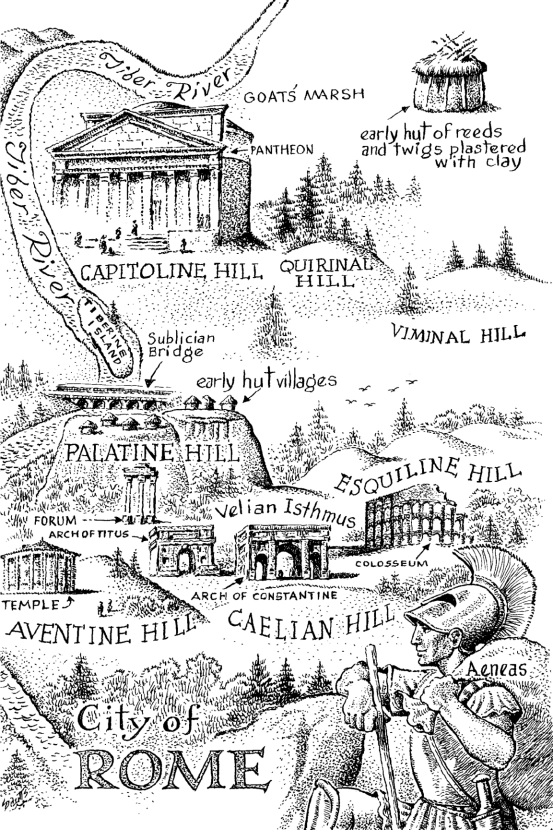

প্রথম বসতি হয় যেখানে, সেটাই পরবর্তীতে রূপ নেই রোম নগরীর। প্রথম দিককার কৃষক এবং রাখালরা মন দেয় গম, বজারি এবং বার্লি উৎপাদনের কাজে। ভেড়া চড়াবার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিল চারপাশের পাহাড়ি তৃণভূমি। সাতটা পাহাড় ছিল সেখানে; উত্তরে আছে কুইরিনাল, ভিমিনাল, এস্কুইলাইন এবং কেইলিয়ান পাহাড়। টাইবার নদীর মাঝে আছে প্যালাটাইন পাহাড় এবং ক্যাপিটোলাইন পাহাড়। একেবারে দক্ষিণের আছে অ্যাভেনটাইন পাহাড়।

সেখানে বসবাসের জন্য ছোট-ছোট উপবৃত্তাকার কিংবা গোলাকার কুটির বানিয়ে সেগুলোকে ঢেকে দিল তারা নলখাগড়া, কাদা এবং ডাল-পালা দিয়ে। তারপর সেই বসতিকে ঘিরে দেওয়া হলো বেড়া দিয়ে। আরো পরে যেখানে স্থাপন করা হয় পাথরের দেয়াল। সাত পাহাড়ের পাদে আবাস তৈরি করা সেটলাররাই পরবর্তীতে পরিচিত হয় ‘ল্যাটিন’ নামে।

আরেকটা গোত্র, এদের নাম স্যাবিন। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের আগেই বসতি গেড়েছিল এই অঞ্চলের অ্যাপেনাইন পাহাড়ের পাদদেশে। এদের ভাষাও ছিল ইন্দো-ইউরোপিয়ান। তবে এরা ল্যাটিনদের চেয়ে কিছুটা আলাদা। একপর্যায়ে দুই প্রতিবেশীর দেখা হলো। মাধ্যম হিসেবে কাজ করলো তাদের পশুদের চারণক্ষেত্র। আস্তে-আস্তে স্যাবিনরা এসে বাস করতে লাগল এস্কুইলাইন এবং কুইরিনাল পাহাড়ে। একপর্যায়ে তারা মিশেও গেল ল্যাটিনদের সঙ্গে।

প্রথম দিককার সেটলাররা টাইবার নদীর পূর্ণ সুবিধা নিয়ে মন দিল ভ্রমণ এবং ব্যবসায়। তাদের মাঝে থেকে জন্ম নিতে লাগল বণিক এবং শিল্পী সত্ত্বা। ইতালির অন্যান্য অংশের তখন মানুষ বাসা বাধছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল গ্রিক। বেশ বড় এলাকা নিয়ে বসতি স্থাপন করে তারা। সময়টা ছিল ৭৫০ খ্রিষ্টপূর্ব। স্থান ছিল বে অব নেপলস-এর কাছে, কুমাই অঞ্চলে।

এট্রুসকানদের কথা

টাইবারের দক্ষিণ দিকে বসতি স্থাপন করে ল্যাটিনরা। তার এক কি দুই শতাব্দী আগে এর উত্তর দিকে বাসা বাধে আরেকদল মানুষ। এট্রুরিয়া নামক এই এলাকার অধিবাসীদের ডাকা হতো এট্রুসকান নামে। ল্যাটিন প্রতিবেশীদের চাইতে অনেক এগিয়ে ছিল এরা। তাই ল্যাটিন সংস্কৃতিতে রেখেছে তাদের প্রভাব। নগর-রাষ্ট্র স্থাপন করে তারা। এলাকার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করত এই নগর-রাষ্ট্রগুলো।

প্রচলিত মত অনুযায়ী, তারা এসেছিল এশিয়া মাইনরের লিডিয়া থেকে। সেখানকার এক রাজকুমার, টাইরহেনাস-এর নেতৃত্বে। আবার অনেকের মতে, তারা বহিরাগত নয়, ইতালিরই মানুষ। সে যাই হোক, ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষায় কথা বলত না তারা। তাদের লেখ্য কোনো নথি কিংবা সাহিত্যও পাওয়া যায় না। যা পাওয়া গিয়েছে, তা সবই ছোট-ছোট বাক্য। অনেকটা ঘোষণা ধরনের।

ইতিহাস বলে, নিজেদেরকে তারা পরিচয় দিত ‘রাসেননা’ বলে। তবে রোমানদের কাছে তাদের পরিচয় ছিল ‘এট্রুসকি’ বা ‘টুসকি’, গ্রিকদের কাছে ‘টাইরেনিয়ানস’ বা ‘টাইসেনিয়ানস’। আধুনিক কালে ইতালিয়ান এলাকা টাসকানি’র নামকরণ হয়েছে রোমানদের দেওয়া টুসকি থেকে। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম শতাব্দীতে তারা পৌঁছে যায় তাদের সভ্যতার শীর্ষে। পরবর্তীতে যার পতন ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৪ সনে, ভলসিনি নামক নগরী ধ্বংসের সাথে।

সতেরো শতকের শুরুর দিকে, টাইবারের ল্যাটিন সমাজ আর দক্ষিণ দিককার ল্যাটিন সমাজগুলো একীভূত হতে শুরু করল। এদিকে উত্তর অংশের এট্রুসকান নগর-রাষ্ট্রগুলো হচ্ছিল শক্তিশালী। একপর্যায়ে ক্যাম্পানিয়া এবং ল্যাটিয়াম দখল করে নিল তারা। পরবর্তী দেড়শো বছর, রোম ছিল এট্রুসকানের অধীনে।

আরও দক্ষিণে গিয়ে সরাসরি গ্রিকদের সঙ্গে মোলাকাত হয় এট্রুসকানদের। প্রথমদিকে গ্রিক শত্রুদের মোকাবেলায় এগিয়েই ছিল তারা, কিন্তু একসময় আর কুলিয়ে উঠতে পারেনি। পতন হতে শুরু হয় তাদের। এই সুযোগে বিদ্রোহ করে বসে রোম। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সনে স্বাধীনতা লাভ করে তারা।

তবে রোমের উপর এট্রুসকানদের প্রভাব অনস্বীকার্য। এদের কাছ থেকে মন্দির নির্মাণের পদ্ধতি শেখে তারা। সম্ভবত এই সভ্যতার প্রধান তিন দেবতা থেকেই উদ্ভূত হয়ে রোমানদের প্রধান তিনি উপাস্য- ইউনি থেকে জুনো, মেনর্ভা থেকে মিনার্ভা এবং টিনিয়া থেকে জুপিটার।

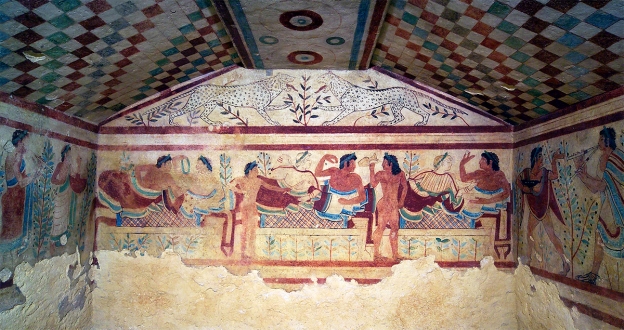

আজও টিকে আছে এট্রুসকান সভ্যতার কিছু চিহ্ন, তাদের মাঝে বিখ্যাত হচ্ছে লাজিও-তে অবস্থিত টারকুইনিয়া। ওখানকার নেক্রোপলিস, তথা ‘মৃতদের শহর’ হচ্ছে দক্ষিণ ইউরোপের সবচেয়ে ভালভাবে সংরক্ষিত সমাধিক্ষেত্রের একটি। সেখানে গেলে এমনসব চিত্রকর্ম দেখা যায়, যাদেরকে বলা হয়ে থাকে- ইতালীয় চিত্রকর্মের প্রথম অধ্যায়। পেরুজিয়াতে অবস্থিত এট্রুসকান কূপ আজও টিকে আছে সভ্যতাটির স্থাপত্যকর্মের বিশেষত্বের সাক্ষী হয়ে।

প্রাথমিক রোমান ধর্ম

প্রথম দিকে রোমানরা পেশায় ছিল প্রধানত কৃষক এবং রাখাল। দিনের অধিকাংশ সময় তারা ব্যয় করত ঘরের বাইরে। তারা জানত না- কেন প্রায়ই বন্য এবং খরা তাদের সমাজকে তছনছ করে দিয়ে যায়। জানত না বজ্রপাতের কারণ, জানত না কেন প্রকৃতি তার রূপ বদল করে সময়ে সময়ে, ঋতুতে ঋতুতে।

অথচ এই রহস্যময় শক্তিগুলোর কারণে তাদের জীবনে আসত মারাত্মক সব পরিবর্তন। তাই একপর্যায়ে তারা শুরু করে নানা দেবতার প্রার্থনা। তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে দেবতারা মানুষের আশপাশেই বাস করেন- ক্ষেত্রে, বনে, এমনকি তাদের নিজেদের বাড়িতেও। এরা এতটাই রহস্যময় যে তাদের আকৃতি কিংবা লিঙ্গও কল্পনা করতে পারত না তারা। তাই তাদের প্রতিকৃতি হিসেবে কোন মনুষ্য-আকৃতিও সৃষ্টি করেনি।

গ্রিকদের দেব-দেবীর ছিল আলাদা-আলাদা ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিরূপ। কিন্তু প্রথম দিককার রোমান দেব-দেবীদের বড়জোর বলা যায় কিছু ধারণার সমষ্টি, এর বাইরে তাদের ছিল না কোন মনুষ্য-রূপ।

নিজেদেরকে অশুভের হাত থেকে রক্ষা করতে, এবং এই প্রবল ক্ষমতাশালী দেবতাদেরকে তুষ্ট করতে রোমানরা উপাসনা করত সাধারণ বেদিতে। উৎসর্গ হিসেবে সেখানেই তারা রেখে দিত খাবার, পানীয় এবং সুগন্ধি। সেখান থেকে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে তাদের ধর্মচর্চা।

রোমানদের অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে এই লেখার পরবর্তী পর্বে।