দুর্গা পূজা বাঙালি হিন্দুদের এক বৃহত্তম উৎসব। প্রতিটি হিন্দু পরিবারের সাথে এই পূজা স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে। দুর্গা পূজার ইতিহাস বলতে গেলে কোলকাতা কেন্দ্রিক পূজাগুলোর শুরুর কাহিনী যেভাবে জানা যায়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে তেমন বিশদভাবে জানা যায় না। বাংলাদেশে কীভাবে এ পূজা শুরু হলো, তা নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত রয়েছে।

বাংলাদেশের রাজশাহীতে প্রথম দুর্গা পূজার প্রচলন

বাংলাদেশে প্রথম কবে দুর্গা পূজা শুরু হয়, তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। কারো কারো মতে, পঞ্চদশ শতকে শ্রীহট্টের (বর্তমান সিলেট) রাজা গণেশ প্রথম দুর্গা পূজা শুরু করেন। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে বিভিন্ন গবেষকের লেখা থেকে জানা যায়, ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীর তাহেরপুর এলাকার রাজা কংস নারায়ণ প্রথম দুর্গা পূজার প্রবর্তন করেন। রাজা কংস নারায়ণ ছিলেন বাংলার বারো ভূঁইঞার এক ভূঁইঞা।

সে সময় রাজা কংস নারায়ণ প্রভূত ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন। তখনকার রাজাদের মাঝে নিজের সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি এই পূজার আয়োজন করেন। জানা যায়, এই শারদীয় পূজায় তিনি সে সময়ের হিসেবে প্রায় আট লক্ষ টাকার মতো ব্যয় করেন।

ওই একই বছর বসন্তকালে রাজশাহীর ভাদুরিয়ার রাজা জয় জগৎ নারায়ণ বেশ জাঁকজমকভাবে বাসন্তী পূজার আয়োজন করেন। তিনি কংস নারায়ণকে টেক্কা দেয়ার জন্য সেই পূজাতে প্রায় নয় লক্ষ টাকা খরচ করেন। আঠারো শতকে সাতক্ষীরার কলারোয়ার মঠবাড়িয়ার নবরত্ন মন্দিরে দুর্গা পূজা হতো বলে বিভিন্নজনের লেখায় পাওয়া যায়।

নবাব সলিমুল্লাহর আমলে ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম দুর্গা পূজার প্রচলন শুরু হয়। অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন যে, ১৮৩০ সালের পুরনো ঢাকার সুত্রাপুর অঞ্চলের ব্যবসায়ী নন্দলাল বাবুর মৈসুন্ডির বাড়িতে ঢাকার সবচেয়ে বড় দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। তবে সেই পূজার কত খরচ হয়েছিল, তা জানা না গেলেও প্রতিমাটি প্রায় দোতলা উঁচু ছিল বলে লেখক উল্লেখ করেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবের সময় বিক্রমপুর পরগনার ভাগ্যকূল জমিদার বাড়ির রাজা ব্রাদার্স এস্টেটে এবং সাটুরিয়া থানার বালিহাটির জমিদার বাড়ির দুর্গা পূজার আয়োজনের ব্যাপকতা বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। সে সময়ে সিদ্ধেশ্বরী জমিদার বাড়ি ও বিক্রমপুর হাউসেও জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গা পূজার আয়োজন হতো বলে নানা তথ্য পাওয়া যায়।

১৯২২-২৩ সালে আরমানিটোলায় জমিদার শ্রীনাথ রায়ের বাড়ির পূজাও বেশ বিখ্যাত ছিল। লালবাগ থানার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজাও বেশ প্রাচীন। উল্লেখ্য, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজিতা দুর্গার আরেক রূপ দেবী ঢাকেশ্বরীর নামেই ঢাকার নামকরণ হয় বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করে থাকেন।

সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত প্রভাবশালী জমিদার, সামন্ত রাজাদের অর্থকৌলিন্য প্রকাশের পাশাপাশি প্রভাব প্রতিপত্তি দেখানোর জন্য মূলত দুর্গা পূজার আয়োজনের চল শুরু হয়। তখনও এই দুর্গা পূজা সকলের হয়ে উঠতে পারেনি। দুর্গা পূজার সার্বজনীনতার রূপ পেতে লেগে যায় আরো অনেক বছর।

বিংশ শতকের শুরুর দিকে বাংলাদেশে দুর্গা পূজা সমাজের বিত্তশালী এবং অভিজাত হিন্দু পরিবারদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। গত শতাব্দীর শেষের দিকে এবং এই শতাব্দীর শুরুর দিকে দুর্গা পূজা তার সার্বজনীনতার রূপ পায়। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর এককভাবে পূজা করাটা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। এইসময় অভিজাত এবং বিত্তশালী হিন্দুদেরও প্রভাব-প্রতিপত্তি কমতে শুরু করে।

ফলে সারা বাংলাদেশে একক দুর্গাপূজা থেকে প্রথমে বারোয়ারি এবং পরবর্তীকালে সার্বজনীন পূজার চল শুরু হয়। সার্বজনীন হওয়ার পর থেকেই দুর্গোৎসব বাঙালির জাতীয় উৎসবে পরিণত হতে শুরু করে। সার্বজনীন দুর্গা পূজা প্রচলন হওয়ার পর থেকেই সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই পূজার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রতিমা এবং মণ্ডপের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন

বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের পূজাগুলোয় সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ বেশ চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশে প্রতি বছরই পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবছরও সারা বাংলাদেশে প্রায় ত্রিশ হাজারেরও বেশি পূজা মণ্ডপে দুর্গা পূজা আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে।

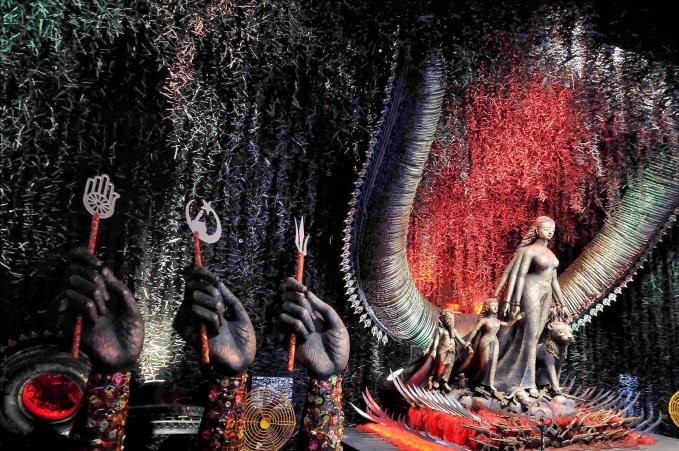

এসব মণ্ডপের বৈচিত্র্য, ঐতিহ্য আর সাথে চলছে বাহারি থিমের নানা আয়োজন। কোথাও এক হাজার দুই হাত রয়েছে দেবী দুর্গার। কোথাও বা শুধুই হাজার। থিমের পূজায় কোথাও স্থান করে নিয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা, কোথাও আবার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ওপর ঘটে চলা নৃশংসতার কথা উঠে এসেছে।

মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁওয়ে উপমহাদেশের একমাত্র লাল বর্ণের দুর্গা দেবীর পূজা হয়ে থাকে। এই পূজা প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো। লাল রঙের দুর্গা ঠাকুরকে দেখার জন্য দেশ ও দেশের বাইরের অনেক দর্শনার্থী এখানে ছুটে আসেন।

ঢাকা ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলোয় এখনও বেশ কিছু দুর্গা পূজা প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ঢাকেশ্বরী মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি, রামকৃষ্ণ মিশন, রমনা কালীবাড়ি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ঐতিহ্যবাহী পূজার পাশাপাশি কলাবাগান, উত্তরা এবং বনানীর পূজায় মিশেছে আধুনিকতার এক অপূর্ব সংযোজন। এ পূজা মণ্ডপগুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সব ধর্মের মানুষের এক মিলনোৎসবে পরিণত হয়েছে।

ঢাকার অন্যান্য প্রান্তের পূজা মন্ডপগুলোতেও চলে নানা আয়োজন। পুরনো ঢাকার পূজা মানেই অন্য সব পূজার চেয়ে কোথায় যেন একটু আলাদা। পুরনো ঢাকার তাঁতিবাজার আর শাঁখারি বাজারের পূজা দেশের অন্য সব পূজার চেয়ে বেশ অনন্য এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। শাঁখারি আর তাঁতি বাজারের রাস্তাগুলো তেমন প্রশস্ত নয়। বড়জোর দশ-পনেরো ফুটের রাস্তা। সেই রাস্তার উপরেই নির্মিত হয় বাঁশ-কাঠের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ অস্থায়ী মণ্ডপ। এখানে বিশ থেকে পঁচিশটির মতো পূজা হয়।

বাংলাদেশের কোথাও এক জায়গায় এতগুলো পূজার আয়োজন করা হয় না। মন্ডপগুলো রাস্তা থেকে বেশ উঁচুতে তৈরি করা হয়। বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে থেকে দশ-পনের ফুট চওড়া গলিতে ঢুকে যেতে হয়। মণ্ডপের নিচে দর্শনার্থীদের হাঁটার পথ। চারদিকে চলছে ঢাক-ঢোলসহ নানা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, আবার কোথাও কোথাও চলছে মাইকে বিরামহীন গানের ছন্দ। ধর্ম বা বর্ণের ভেদ নেই দর্শনার্থীদের মাঝে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরত্বে একটার পর একটা পূজা দেখার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চান না অনেক দর্শনার্থীরাই। এই বিশাল আয়োজনকে ঘিরে এখানে মেলাও বসে যায়।

চট্টগ্রামের রাজাপুকুর লেন, দক্ষিণ নালাপাড়া, টেরিবাজার, হাজারি লেন কিংবা আগ্রাবাদের একতা গোষ্ঠী বা গোঁসাইডাঙার বারোয়ারি পূজা মণ্ডপগুলোতে বিষয়ভিত্তিক বা থিম পূজার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সেই থিম পূজাগুলো বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণও।

কোথাও মা দুর্গার বিভিন্ন রূপ, কোথাও সামাজিক সমস্যা, কোনো কোনো পূজা মন্ডপের থিম ‘গাছ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও’ আবার কোথাও রয়েছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্যের গল্প। এভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহর, জেলা, উপজেলা কিংবা গ্রামের পূজাগুলোয় এখন সাবেকী ঐতিহ্যের পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক পূজার প্রচলনও শুরু হয়ে গেছে।

অতীতের পুজার নানা আনুষ্ঠানিকতা

সাতচল্লিশের দেশভাগের আগে ও পরে এই পূর্ববাংলা এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে আশির দশক পর্যন্ত শারদীয় দুর্গোৎসবে বিনোদনের প্রধান মাধ্যমই ছিল যাত্রাপালা, কীর্তন, কবিয়াল গান বা পালাগান। সে সময়ের বিভিন্ন মণ্ডপে যাত্রা বা পালাগানের আসর বসতো। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত সন্ধ্যারতির পর শুরু হতো যাত্রাপালা বা পালা গানের আসর। আর এ অনুষ্ঠান দেখতে সর্বস্তরের মানুষ ভিড় জমাতো।

যাত্রাপালা সম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬) দুর্গা পূজায় যাত্রাপালা বিষয়ক স্মৃতি কথায় লিখেছেন,

“সন্ধ্যাবেলা পালা আরম্ভ হতো। শেষ হতো ভোর বেলায়, কাক ডাকলে।… পালাগুলো ছিল অত্যাধিক দীর্ঘ। কেউ বক্তৃতা আরম্ভ করলে সহজে ছাড়তো না।”

দুর্গা পূজায় যাত্রাপালা আর যাত্রাগান আমাদের সংস্কৃতির এক গৌরবময় ঐতিহ্য। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. মুনতাসীর মামুনের ‘দুর্গা পূজা’ শীর্ষক প্রবন্ধে এ অঞ্চলে দুর্গা পূজায় যাত্রাপালার ঐতিহ্য সম্পর্কে জানান যে,

“বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা ও গৌরীপুর জমিদার বাড়িতে যে দূর্গা পূজার আয়োজন করা হতো তাতে প্রধান আকর্ষণই ছিল যাত্রা। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত তিনদিন ধরে মন্দির চত্বরে বসতো যাত্রার আসর। দেশীয় যাত্রাদলের পাশাপাশি কোলকাতার দলগুলোকেও বায়না করে আনা হতো।”

ষাটের দশকে রাজবাড়ি জেলার রামদিয়া ও পার্শ্ববর্তী বহরপুর গ্রামে, ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ পাল পাড়া গ্রামে বারোয়ারি দুর্গা পূজায় যেমন সারারাত ধরে যাত্রা পালার আসর বসতো, ঠিক তেমনি দিনের বেলায় অনেক স্থানে নির্মলেন্দু লাহিড়ির কণ্ঠে সিরাজউদ্দৌলার অবিস্মরণীয় সেই রেকর্ডও শোনা যেতো।

১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময়টাতে আরপি সাহার বাড়ির দুর্গা পূজায় প্রথম বিপ্লবী পালা ‘একটি পয়সা’ মঞ্চস্থ হয়। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে সিলেটের হাওড় অঞ্চল এবং বিভিন্ন চা বাগানের দুর্গা পূজায় যাত্রা গানের আসর বসতো।

আশির দশকের পর গ্রামীণ মানুষের বিনোদনের এ ধারার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যাত্রাপালা, পালা গান, কবিয়াল বা কীর্তনের মতো ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বদলে স্থান করে নেয় বাংলা সিনেমার গান আর আধুনিক বাংলা গান। এখন শহর তো বটেই, এমনকি গ্রামাঞ্চলের পূজামণ্ডপগুলোতেও উচ্চস্বরে মাইক বাজিয়ে হিন্দী কিংবা বাংলা রক ও ব্যান্ড গান বাজাতে শোনা যায়। ফলে সময়ের সাথে সাথে সেসব ঐতিহাসিক যাত্রাগান, কবিগান বা কীর্তনের আসর আস্তে আস্তে বাংলার সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।