বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কোনটি? কোন দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সবচেয়ে এগিয়ে? কোন দেশকে মানুষ সবচেয়ে বেশি গালি দেয়, আবার সেই দেশের ভিসা পাওয়ার জন্যই উন্মুখ হয়ে থাকে? এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর একটাই— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। মাত্র ২০০ বছরের ব্যবধানে কী করে দেশটি একক পরাশক্তিতে পরিণত হলো? খুব সংক্ষেপে আমরা সেই ইতিহাসই জানার চেষ্টা করবো।

১৪৯২: ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কলোনাইজেশনের সূচনা হয়। শুরু হয় নেটিভ আমেরিকান তথা রেড ইন্ডিয়ানদের ওপর নির্যাতন এবং ভূমি দখল।

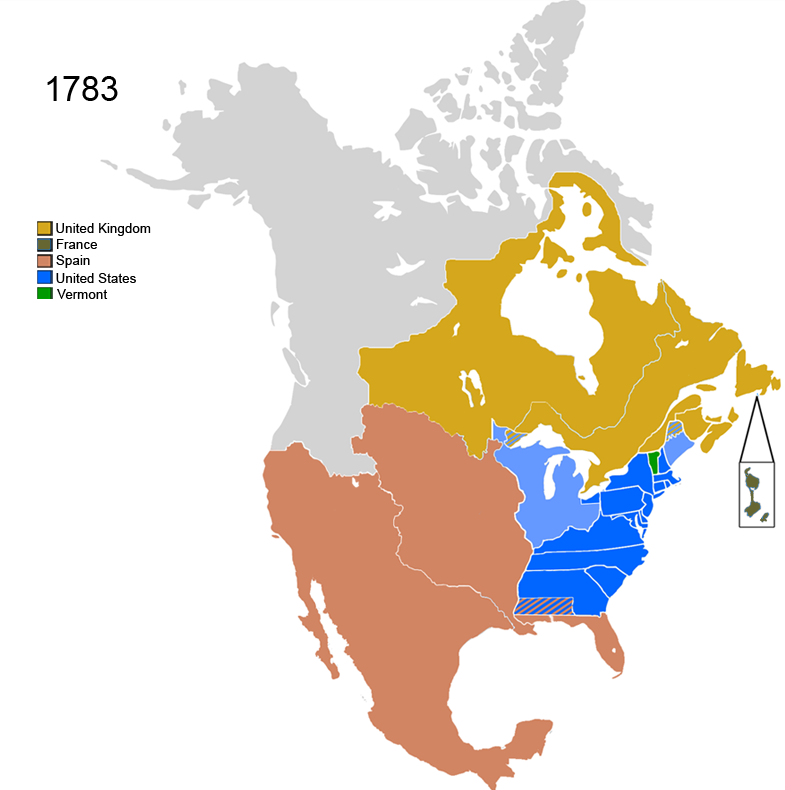

১৬০৭: ভার্জিনিয়ার জেমসটাউনে ব্রিটেন প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। আমেরিকায় মূলত ব্রিটেন, স্পেন (১ম) এবং ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। স্প্যানিশদের আধিপত্য ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমে, এ কারণে ল্যাটিন আমেরিকায় অধিকাংশের ভাষা স্প্যানিশ।

এরই মধ্যে প্রায় অধিকাংশ নেটিভ আমেরিকান ইউরোপীয়দের আনা স্মলপক্স, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগ এবং ধারাবাহিক অত্যাচার-নিপীড়নের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১৭৩২: আমেরিকায় ১৩টি আলাদা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই ১৩টি অঙ্গরাজ্যই পরবর্তীতে স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

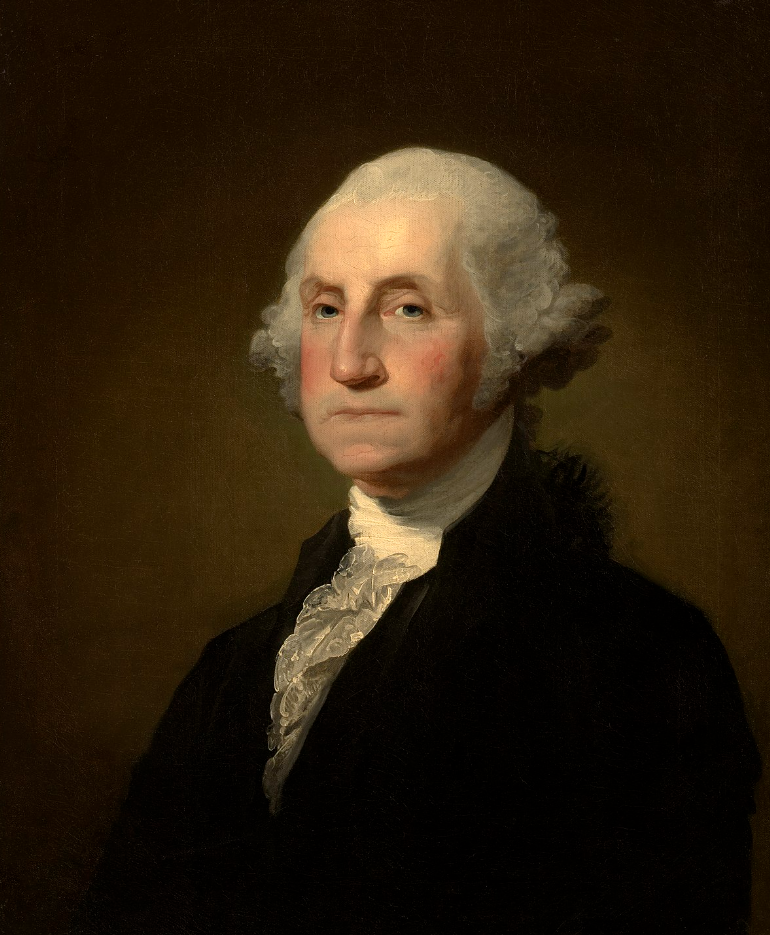

১৭৭৬: ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা জর্জ ওয়াশিংটন।

১৭৮৩: প্রথম ভার্সাই চুক্তি বা Peace of Paris এর মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। এরই মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়। ধীরে ধীরে তারা নেটিভ আমেরিকানদের ভূমি দখল এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো দখল করতে থাকে। ইলিনয়, ফ্লোরিডা, ওহাইওর মতো অঙ্গরাজ্যগুলো ব্রিটিশ বা স্প্যানিশ উপনিবেশ হওয়ার থেকে স্বেচ্ছায় আমেরিকার সাথে যুক্ত হয়।

১৮৩৬: টেক্সাস অঙ্গরাজ্য মেক্সিকোর কাছ থেকে আলাদা হয়ে আমেরিকার সাথে যুক্ত হয়।

১৮৪৬: শুরু হয়মেক্সিকো-আমেরিকা যুদ্ধ। ১৮৪৮ সালে আমেরিকা যুদ্ধে জয়লাভ করে। এর ফলে মেক্সিকোর অর্ধেক অংশ, তথা বর্তমান ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যারিজোনা, নেভাডা, নিউ মেক্সিকো, কলোরাডোর মতো বেশ কিছু রাজ্য নিজের অধিকারে নিয়ে নেয়।

১৮৬৭: রাশিয়ার কাছ থেকে ৭.২ মিলিয়ন ডলারে আলাস্কা (যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় প্রদেশ) কিনে নেয়।

এভাবে যুক্তরাষ্ট্র তার সম্প্রসারণ নীতির মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশাল আকার ধারণ করে। যত বড় দেশ, তত বড় অর্থনীতি।

১ম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮): যুদ্ধ হয় ইউরোপের শক্তিশালীর দেশগুলোর মাঝে। আমেরিকা যোগ দেয় যুদ্ধ শেষের আগমুহূর্তে, ১৯১৭ সালে। তাদের অনেক সৈন্য মারা গেলেও মূল ভূখণ্ড অক্ষত থাকে। ফলে বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে বিশ্বযুদ্ধের সময়েও তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। বিশ্বযুদ্ধের মীমাংসা এবং যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপ পুনর্গঠনে আমেরিকা বড় ভাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

২য় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫): এবারও যুক্তরাষ্ট্র তার Policy of Isolation মেনে শুরু থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। উল্টো তারা বিপুল পরিমাণে অস্ত্র বিক্রি করে ইউরোপে। এই অস্ত্রগুলোর অনেকটাই কেনা হয়েছিল স্বর্ণ দিয়ে (এটি নির্ধারিত হয় জিনোয়া কনফারেন্সের গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ডের মাধ্যমে)। ফলে বিশ্বের মোট রিজার্ভের ৭০ শতাংশ স্বর্ণই চলে আসে আমেরিকার হাতে।

ব্রেটন উডস সম্মেলন (১৯৪৪): ২য় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ছিল অনেক বেশি; ৬ কোটির অধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বিশ্বের এই ভঙ্গুর অর্থনীতিকে পুনরায় সংস্কার করতে ৪৪টি দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডস সম্মেলনে মিলিত হয়। জন্ম হয় বিশ্বব্যাংক তথা IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), IMF (International Monetary Fund) এবং GATT (পরবর্তীতে WTO)-এর। মূলত এই প্রতিষ্ঠানগুলোই পরবর্তী সময়ে বিশ্বের অর্থনীতি এবং বাণিজ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের হর্তাকর্তা হয়ে যায়। এ সম্মেলনে গোল্ডকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়, তবে এক্সচেঞ্জ রেট ছিল নির্ধারিত। সহজ ভাষায়, ইউরোপের কারেন্সি ডলারের সাথে সংযুক্ত থাকবে (কারণ ডলার তখন স্থিতিশীল) এবং ডলার থাকবে গোল্ডের সাথে সংযুক্ত। এভাবে ডলার হয়ে যায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পতন হয় এবং মার্কিন আধিপত্যবাদের সূচনা হয়। ইউরোপকে যদি যুক্তরাষ্ট্র পুনর্গঠন না করতো, তাহলে তাদের বর্তমান অবস্থা হয়তো আফ্রিকার দেশগুলোর মতোই হতো।

১৯৭১ এবং পেট্রোডলারের সূচনা: ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, ডলারের বিপরীতে তারা সমপরিমাণ স্বর্ণ দিতে বাধ্য থাকবে। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো তাই ডলার দিয়ে স্বর্ণ ভাঙানো শুরু করে। ফলে আমেরিকার স্বর্ণের রিজার্ভ কমতে থাকে। এমতাবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ডলার দিয়ে স্বর্ণ নেওয়ার সিস্টেম বাতিল করে দেন। অর্থাৎ, ডলার ছাপানোর বিপরীতে এখন আর নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ মজুদের বাধ্যবাধকতা নেই।

এরপর থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বে ‘ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট’ প্রচলিত। নিক্সনের এই ঘোষণায় গোটা বিশ্ব হতভম্ব হয়ে যায়, যেটি ‘নিক্সন শক’ নামে পরিচিত। ডলারের দরপতন হতে থাকে। ১৯৭৩ সালে আরবদের তেল অবরোধের ফলে নতুন সংকটের সৃষ্টি হয় এবং ডলারের দরপতন বেগবান হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালে সৌদি আরব আমেরিকার সাথে পেট্রোডলারের চুক্তি করে। অর্থাৎ, তেল বাণিজ্যের একমাত্র মাধ্যম হবে মার্কিন ডলার। বিনিময়ে আমেরিকা সৌদিকে নিরাপত্তা ও অস্ত্র সহায়তা দেবে। সে সময়ে যেহেতু সৌদি আরব এককভাবে শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী রাষ্ট্র ছিল, তাই তাদের হাত ধরে ওপেকভুক্ত (OPEC) বাকি রাষ্ট্রগুলোও কেবল ডলারের মাধ্যমেই বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এভাবেই মার্কিন ডলার যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়।

স্নায়ুযুদ্ধ/Cold War (১৯৪৭-৯১): ট্রুম্যান নীতির মাধ্যমে স্নায়ুযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এসময়ে বিশ্বে কেবল দুটো সুপারপাওয়ার থাকে– যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৪৯ সালে ন্যাটো (NATO) জোট গঠনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র তার সক্ষমতা আরও সুসংহত করে।

স্নায়ুযুদ্ধ মূলত আদর্শিক (Capitalism vs Communism) ও প্রভাব বলয় বিস্তারের যুদ্ধ। ডলার ডিপ্লোম্যাসি, গানবোট ডিপ্লোম্যাসি, গুপ্ত হত্যা, কোনো দেশের বিরোধী দল বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে অস্ত্র ও অর্থ সহায়তা, প্রোপাগান্ডা ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশকে নিজের অনুগত করতে থাকে। এভাবে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ফলে আস্তে আস্তে দেশগুলো আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে দূরে রাখতে Truman Doctrine, মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় Eisenhower Doctrine-র মতো পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়।

সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধে তালেবানদের ট্রেনিং এবং ফান্ডিংও দেয় তারা। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে একমাত্র সুপারপাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে বহুমেরুভিত্তিক (Multipolar) বলা হলেও এখন পর্যন্ত মূল পরাশক্তি আমেরিকাই।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল নিয়ামকসমূহ

গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সামনে রেখে সারা বিশ্বে আধিপত্য ধরে রাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য। দেশটি তার জন্মলগ্ন থেকেই গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সৃজনশীলতা এবং পুঁজিবাদী ধারণাকে প্রসারের মাধ্যমে সবার মধ্যে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির চেষ্টা চালায়। নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে কখনো গণতন্ত্রের নামে স্বৈরশাসককে উৎখাত করেছে, কখনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অজুহাতে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে, কখনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে উৎখাত করে সেনা অভ্যুথান ঘটিয়েছে, মিত্রতার আশা দিয়ে বন্ধু রাষ্ট্রকে বিপদে ফেলেছে। মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণই তাদের একমাত্র লক্ষ্য, ক্ষমতায় যে প্রেসিডেন্টই আসুক, নব্য উপনিবেশবাদের মাধ্যমে প্রভাব বলয় বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহত থাকে। Defense, Diplomacy and Development তথা ‘3D’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি।

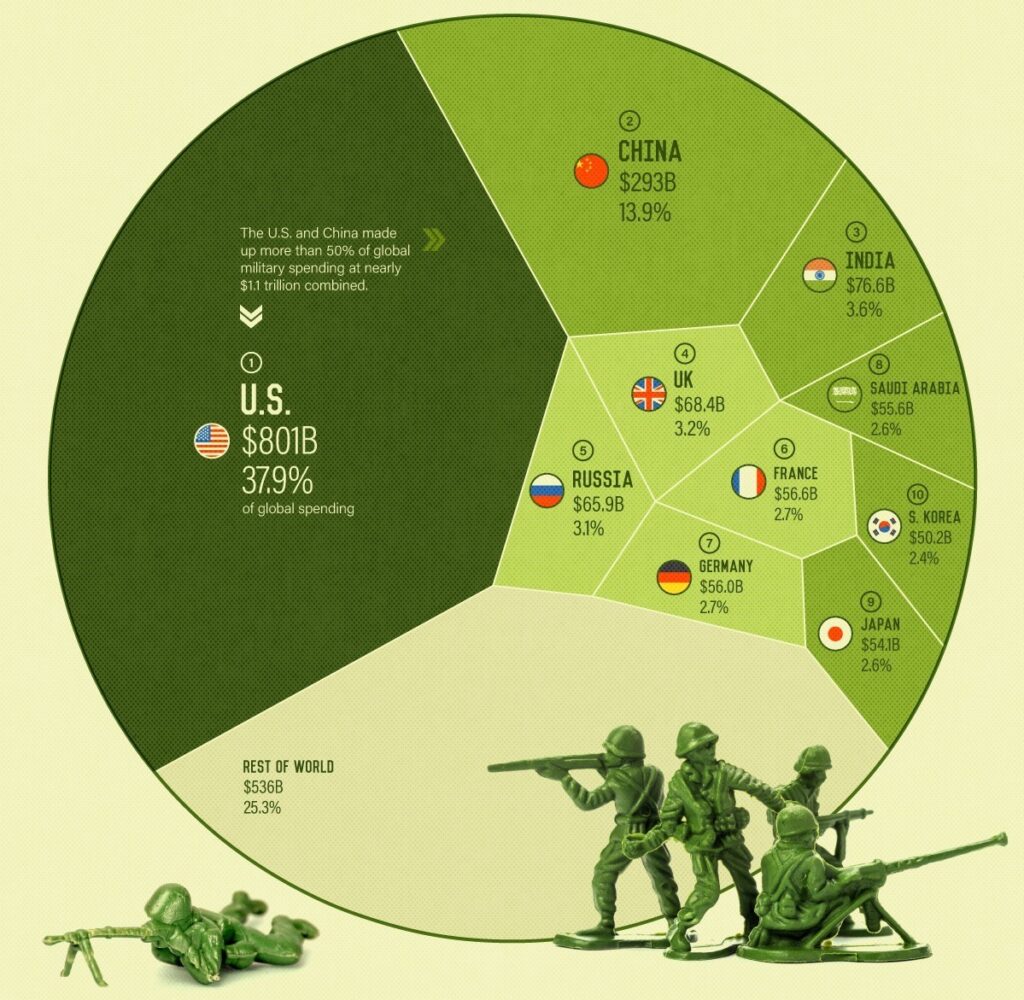

১। সামরিক ক্ষমতা প্রদর্শন: ক্ষমতার রাজনীতির (Power Politics) মাধ্যমে আমেরিকা বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাব ধরে রাখে। তাদের মিলিটারি বাজেট সবচেয়ে বেশি। কত বেশি? শীর্ষ দশটি রাষ্ট্রের মধ্যে বাকি ৯টি রাষ্ট্রের সম্মিলিত সামরিক বাজেটের থেকেও বেশি। কেবল ২০২১ সালেই যুক্তরাষ্ট্র সামরিক খাতে প্রায় ৮০১ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। বিশ্বজুড়ে ৭৫০টি মিলিটারি বেস রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের।

২। অস্ত্র ব্যবসা: অস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র। অস্ত্র ব্যবসা ধরে রাখতেই তারা বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি তৈরি করে। সাম্প্রতিক সময়ের চীন-তাইওয়ান উত্তেজনা তার প্রমাণ। এমনকি ইউক্রেন সংকটেও আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসা আরো বেশি বেগবান হয়েছে।

৩। বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ: বিশ্ব অর্থনীতি, মুদ্রাব্যবস্থা ও বাণিজ্য নীতিকে নিজের অনুকূলে রাখতে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ডব্লিউটিওর মতো সংস্থাগুলোকে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র। সংস্থাগুলো বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের আরও উন্নতিতে কাজ করছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দরিদ্র দেশসমূহ।

৪। তৃতীয় বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ: যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেশ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের মতো সংস্থাগুলো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে অর্থনৈতিক ও মানবিক সাহায্যের নামে পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রভাব বলয় বিস্তার করে। এই রাষ্ট্রগুলোকে ঋণ ও অনুদানের নামে তারা নানাবিধ শর্ত এবং বিধি-নিষেধ আরোপ করে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা পশ্চিমা শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে নতুন উপনিবেশে পরিণত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে নব্য-উপনিবেশবাদ (neo-colonialism)।

৫। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক জোট গঠন: ইউরোপের মিত্র দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত জোট ন্যাটোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়া, ভিয়েতনাম, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল, কিউবা, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, আফগানিস্তান, ইরাকসহ অসংখ্য দেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করে। জাতিসংঘ ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে। জাতিসংঘের বাজেটের এক-চতুর্থাংশই দেয় যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমান সময়ের উদীয়মান পরাশক্তি চীনকে রুখতে আমেরিকা কোয়াড (QUAD), অকাস (AUKUS), আইপিইএফ (IPEF) এর মতো জোট গঠন করেছে।

৬। মিডিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ: Wall Street Journal, New York Times, CNN, CBS, ABC, Fox News— অগণিত মিডিয়া। এসব মিডিয়ার মাধ্যমে আমেরিকা আগের থেকেও দ্রুতগতিতে নিজেদের আদর্শ, চিন্তাধারা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, টেলিভিশন, সংবাদমাধ্যম— যুক্তরাষ্ট্রের জয়জয়কার সর্বত্র।

৭। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ: সবচেয়ে বেশি নোবেল, সবচেয়ে বেশি অলিম্পিক স্বর্ণপদক, সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Tesla, Coca-Cola, Walmart— বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিগুলোর অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রের। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, গবেষণা তথা R&D-তে ২০২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিডিপির ৩.৪৫ শতাংশ ব্যয় করে, অর্থাৎ প্রায় ৭০০ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ।

৮। মেধার মূল্যায়ন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সূচনালগ্ন থেকেই মেধাবীদের মূল্যায়ন করে আসছে। তাদের অভিবাসন নীতিও এক্ষেত্রে বেশ আকর্ষণীয়। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একজন জার্মান হওয়া সত্ত্বেও তিনি জনপ্রিয় হন আমেরিকায় এসে। বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক জন্মসূত্রে একজন দক্ষিণ আফ্রিকান, তবে তার সমস্ত অর্জন একজন আমেরিকান নাগরিক হিসেবে। গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিনের জন্ম রাশিয়ায়, তার বাবা-মাও রাশান। এমনকি ইউটিউবের সহ-প্রতিষ্ঠাতা জাভেদ করিম এবং স্টিভ চেনও জন্মসূত্রে আমেরিকান নন। প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থী ও গবেষকেরা যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং নিজেদের বিকশিত করার সুযোগ পান। এই মেধাবীদের ব্যবহার করে বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র তাদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ নীতি বৈশ্বিক অশান্তির অন্যতম কারণ। তবুও তারা তাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, লিবারেলিজমের মতো আদর্শিক চিন্তাধারা এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে যে প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বব্যাপী তৈরি করেছে, অন্য কোনো রাষ্ট্র তা করতে পারেনি।