সমাজে সাম্য স্বাভাবিক, না বৈষম্য- এটা নিয়ে বিতর্ক উঠলে নানা কারণে বিড়ম্বনা তৈরি হতে পারে। বৈষম্যকে যারা স্বাভাবিক মনে করেন, তারাও অনেক সময় চান মানুষের ভেদাভেদ যেন একেবারে শতভাগ অমানবিক না হয়ে ওঠে। তবে সবসময় তাদের এই চাওয়া সার্থক হয়ে ওঠে না। আবার মানবিকতাও অনেক সময় ভেদাভেদের বাড়াবাড়িতে আপোষ করতে বাধ্য হয়।

তবে বৈষম্য মাঝে মাঝে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ফলে অনেক সময় তা রিচুয়ালের আকার গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট পেশার বা গোষ্ঠীর মানুষকে একেবারে অধম ও নিকৃষ্ট ধরে নেওয়া হয়। তাদের সাথে সমস্ত প্রকারের খারাপ ব্যবহারকে পুণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবিশ্বাস্য শোনালেও এমন ঘটনার নজির কিন্তু খুব একটা কম নেই।

ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে একরকম প্রতিষ্ঠিত। অমানবিক বিবেচনায় বিভিন্ন সময় এই ঘৃণ্য প্রথাকে উচ্ছেদ করার আন্দোলন হয়েছে। আবার ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে একে বহাল রাখার আন্দোলনও কম হয়নি। অস্পৃশ্যতা প্রথার শিকার দলিতরা বিভিন্ন সময় এক হয়ে অধিকার আদায়ের জন্য সচেষ্টও হয়েছে। শিকার হয়েছে নির্যাতন আর হত্যাকাণ্ডের।

১৯৬৮ সালে ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের কিলভেনমনি গ্রামে ঘটা হত্যাকাণ্ড এমনই এক নিষ্পেষণের উদাহরণ।

দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। ভারত স্বাধীন হবার আগে থেকেই তামিলনাড়ুতে পেরিয়ার রামস্বামী দ্রাবিড় আত্মপরিচয় আন্দোলনের অংশ হিসেবে ছোঁয়াছুঁয়ি ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই ইস্যুতে বেশ কিছু সত্যাগ্রহও সংঘটিত হয়েছিলো। তবে তার ভিত্তি টলানো যায়নি। হাজার বছর ধরে চলে আসা অন্যায় দূর করার জন্য শত বছর যথেষ্ট সময় নয়।

ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের নাগাপট্টিনাম জেলার একটি গ্রাম কিলভেনমনি। দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ কাবেরি নদীর মোহনায় অবস্থিত এই গ্রামটি জেলা সদর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই নানাবিধ সমস্যা ভারতকে জর্জরিত করে রেখেছিলো। দেশভাগের পর তৈরি রিফিউজি সমস্যা, খাদ্যের অভাব, কালোবাজারি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িকতা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল উত্তপ্ত করে রেখেছিলো। ফলে জনমনের ক্ষোভ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক আকারে দেখা দিতে লাগলো। ক্ষেত্রবিশেষে অনেক স্থানে বিচ্ছিন্নতাবাদও জন্ম নিয়েছিলো। দেশ স্বাধীন হবার প্রাক্কালে শুরু হওয়া তেলেঙ্গানা ও কাকদ্বীপ আন্দোলন সরকারের বৈধতাকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলো। এছাড়া সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা তো ছিলোই। দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িকতার জের ধরে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীই নিহত হলেন।

আর ছিলো আঞ্চলিক আর প্রাদেশিক সমস্যার বিভিন্ন দিক। তার সাথে বেশ বড় আকারেই ছিলো দলিত বা অস্পৃশ্যতা সমস্যা। ভীমরাও আম্বেদকর ভারতের সংবিধান রচয়িতা হয়েও অস্পৃশ্যতার ঘৃণ্য এই প্রথা থেকে রক্ষা পাননি। স্বাধীন ভারতে বেশ কিছু দলিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিলো। তার পেছনে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমীকরণ ছিলো, তবে সবচেয়ে বেশি ছিলো সামাজিক বৈষম্য ও তার ধর্মীয় বৈধতা।

বিশ শতকের ৬০ এর দশক চলছিলো। তামিলনাড়ুর কিলভেনমনি গ্রামে দরিদ্র কৃষিশ্রমিক আর জমির মালিকদের মধ্যে মতবিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছিলো। ধানক্ষেতে কাজ করা মজুররা আগের চেয়ে একটু ভালো থাকার আশায় কিছু বেশি মজুরি দাবি করেছিলো। বর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে যেখানে দলিত ও অস্পৃশ্যদের বেঁচে থাকাই একরকম বিস্ময়, সেখানে বেশি মজুরির দাবি তোলা একরকম দুঃসাহসের পরিচয়ই বলা যায়।

ভারতে তখন সরকারের নেওয়া ‘কৃষি বিপ্লব’ কর্মসূচীর কারণে কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য বেড়ে গিয়েছিলো। ১৯৫৫ সালে প্রদেশে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলেও কৃষি মজুরদের অবস্থার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। কারণ জমিদারি আমলে তারা বাধ্যতামূলক মজুরি করতো, আর তা উচ্ছেদ হবার পর তারা হয়ে গেলো দিনমজুর। এছাড়া কৃষিজমির একটা বড় অংশ গ্রামাঞ্চলের মন্দির কর্তৃপক্ষ দেখাশোনা করতো। ফলে গরিব কৃষি শ্রমিকরা আর্থিক বৈষম্যের সাথে আরো বেশি করে সামাজিক অমর্যাদারও শিকার হতো।

১৯৬৬ সালে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের ফলন কিছুটা কম হয়েছিলো। কৃষি মজুরদের দুর্দশার কারণে তাদের মধ্যে বামপন্থী ও মার্ক্সবাদী রাজনীতির প্রভাব বেড়ে চললো। বিশেষ করে সিপিআইএম এ অঞ্চলে তাদের সাংগঠনিক কাজকর্ম অনেকটা প্রসারিত করেছিলো। ধানের বর্ধিত মূল্যের কারণে মজুররা আগের চেয়ে কিছু বেশি মজুরি দাবি করলে জমির মালিকপক্ষ এককথায় তা অস্বীকার করে।

বঞ্চনার কারণে দলিত কৃষি মজুররা নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়। অধিকার আদায়ের জন্য তারা সংগঠিত হতে থাকে। জমির মালিকগোষ্ঠীও বসে ছিলো না। তারাও নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একত্রিত হলো। ‘Paddy Producers Association’ নামের সংগঠন সামনে রেখে তারাও দলিত মজুরদের বিরুদ্ধে একত্রিত হলো।

কম্যুনিস্ট পার্টির কৃষক শাখার সাথে সেখানকার কৃষি মজুরদের অনেকেই জড়িত ছিলো। মালিকগোষ্ঠী বামপন্থী মজুরদের কাজ থেকে বের করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু এই বিভেদ নীতি খুব একটা ফলপ্রসু হয়নি। দলিত মজুররা তাদের পাওনার দাবিতে একরকম অটল রইলো।

এবার জমির মালিকগোষ্ঠী অন্য পথ ধরলো। গ্রামের মজুরদের চোখে ধুলো দেবার জন্য অন্য অঞ্চল থেকে মজুর এনে ধান কাটার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু গ্রামের মজুরদের আগের পাওনার সুরাহা না হওয়ায় তারা এই পদক্ষেপ মেনে নিলো না। তারা প্রতিরোধের পথে গেলো।

গ্রামের কৃষকদের সাথে সংঘর্ষে বহিরাগত মজুরদের মধ্যে পাক্কিরিস্বামী পিল্লাই নামে একজন নিহত হলো। বামপন্থী সংগঠনের সাথে জড়িত আরো কয়েকজন কৃষি মজুরও এই ঘটনায় প্রাণ হারালেন।

পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলো। গ্রামের জমির মালিকদের সংগঠন কৃষকদের প্রকাশ্যে হুমকি দিতে লাগলো। ১৯৬৮ সালের ১৫ নভেম্বর গ্রামের দলিত মজুরদের পক্ষ থেকে তামিলনাড়ু প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আন্নাদুরাইয়ের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়। তা যথাসময়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছায়নি। ধারণা করা হয়, জমির মালিকপক্ষের কারসাজিতে তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছতে দেরি হয়েছিলো।

সেদিন ছিলো ১৯৬৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর।

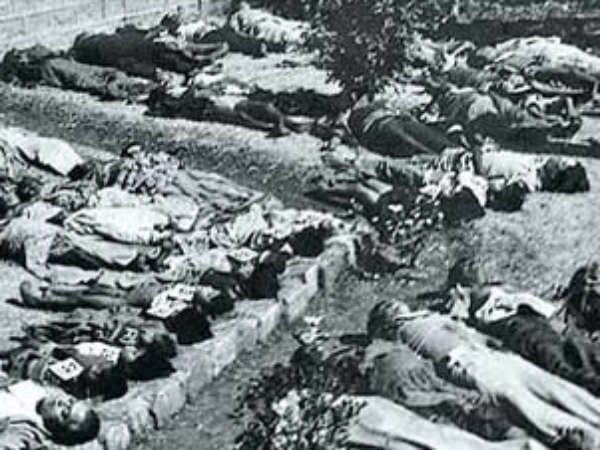

রাত ১০টার দিকে পুলিশের গাড়িতে করে কিলভেনমনি গ্রামে একদল ঘাতক প্রবেশ করলো। তারা গ্রামে দলিত মজুরদের বসবাসের এলাকাগুলো ঘিরে ফেললো। অসহায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের পালানোর সব পথ বন্ধ করা হলো। নির্বিচারে গুলি চালানো ছাড়াও কুঁড়েঘরগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। ফলে আগুনে পুড়ে কয়েকটি পুরো পরিবার নিহত হলো।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছিলেন যে, কুঁড়েঘর আগুনে জ্বলতে থাকার সময় হতভাগ্য পরিবারের লোকেরা জানালার মাধ্যমে একটি নিরীহ শিশুকে বাইরে নিক্ষেপ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো অন্তত শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু শিশুটি কুঁড়েঘরের বাইরে পড়া মাত্রই আক্রমণকারীরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

অন্য আরেকটি কুঁড়েঘর থেকে এক মজুর পরিবারের ৬ জন মানুষ কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরোবার চেষ্টা করছিলো। ঘাতকদের চোখে পড়তেই তারা গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নির্মমভাবে প্রাণ হারায়।

প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্নভাবে ঘটনাটি পরিবেশিত হয়েছিলো। ১৯৬৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর দ্য হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম হয়েছিলো, “থানজাভুরের গ্রামে কৃষকদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে ৪২ জনের মৃত্যু।” দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় সংবাদ হয়েছিলো, “কৃষক সংঘর্ষ রক্তাক্ত: আগুনে পুড়ে ৪২ কৃষকের মৃত্যু”। তামিল সংবাদপত্র দিনমণিতে ছাপা হলো, “কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৪২ জনের প্রাণহানি”।

এসব সংবাদে কিছু বিষয় লক্ষ্য করার মতো। এখানে কৃষক সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে, এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে জমির মালিকপক্ষের কথা। তবে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষা করা হয়েছে নিহত মজুরদের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচয়ের কথা। তাদের দলিত বা অস্পৃশ্য পরিচয় নিতান্তই চেপে যাওয়া হয়েছে। পুরো ঘটনাটিকে নিছক একটি গ্রামীণ সংঘর্ষ আকারে প্রচার করা হয়েছে।

মাদ্রাজ হাইকোর্ট পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলো। ১৯৭৩ সালে ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলিতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, হাইকোর্টের বিচারক মামলা চলাকালে নিহতদের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচয় গোপন করার জন্য প্রচার মাধ্যমকে তিরষ্কার করেন।

অস্পৃশ্যতা ভারতের নতুন কোনো সমস্যা নয়। এমনকি এখনও এর তীব্রতা এতটুকু কমেনি। বরং সহিংসতা এখন ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। স্বাধীনতার আগে ও পরে বিভিন্ন সহিংসতা ও হতাহতের ঘটনা নিরীহ মানুষের মনে ভয়ানক দাগ রেখে গেছে। কিলভেনমনি হত্যাকাণ্ড এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কলঙ্কজনক।

পশ্চিমবঙ্গের দলিতদের সম্পর্কে জানতে পড়ুন এই বইটি