দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী যে সময়টি পার করছিল, সেটাকে বিশেষজ্ঞরা আখ্যায়িত করেন ‘স্নায়ুযুদ্ধ’ হিসেবে। এই সময় দুই বিশ্বশক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শীতল উত্তেজনা বিরাজ করছিল। দুটি দেশই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একসাথে জার্মান নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সমানে লড়াই করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি দেশ নিজেদের বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গেলে মতাদর্শিক কারণে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন– দুটি দেশই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে মারণাস্ত্রের বিশাল সম্ভার গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়। স্নায়ুযুদ্ধের সময় দুটি দেশের মধ্যে সরাসরি সংঘাত না লাগলেও বেশ কয়েকবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। কিশতিম ডিজাস্টারের মতো ভয়াবহ পারমাণবিক দুর্ঘটনার পেছনে স্নায়ুযুদ্ধের বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার চার বছর পরে, ১৯৪৯ সালে, পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করে। তাদের এই সক্ষমতা অর্জনের পেছনে ম্যানহাটন প্রজেক্টের বিজ্ঞানীরা মূল ভূমিকা পালন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর নেতারা ভেবেছিলেন, খুব দ্রুত ব্যাপক আকারে পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রকল্প হাতে না নিলে প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার চেয়ে পিছিয়ে পড়তে হবে। এজন্য আগে থেকে বিদ্যমান পারমাণবিক প্রকল্পগুলো যেন অল্প সময়ের মধ্যে আরও বেশি বোমা বানাতে পারে– সেই নির্দেশ দেয়া হয় পার্টির পক্ষ থেকে। ঝামেলার শুরু এখান থেকেই। কারণ, পর্যাপ্ত পরিকল্পনা গ্রহণ না করে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীকে টেক্কা দেয়ার জন্য পারমাণবিক বোমার পরিমাণ বৃদ্ধির নির্দেশনা পালন করার মতো সক্ষমতা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল না।

চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলে যে পারমাণবিক প্ল্যান্ট ছিল, সেখানে পারমাণবিক চুল্লী ছিল ছয়টি। এই পারমাণবিক প্ল্যান্টের মূল কাজ ছিল বোমা তৈরির জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান প্লুটোনিয়াম উৎপাদন। পলিটব্যুরোর নেতাদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণ প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের নির্দেশ পাওয়ার পর এখানে কাজ আরও বেড়ে যায়। সেই আমলে পারমাণবিক বর্জ্য যে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, সেই সম্পর্কে চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের পারমাণবিক প্ল্যান্টের সাথে জড়িত বিজ্ঞানীদের তেমন ধারণা ছিল না। প্ল্যান্টের পারমাণবিক বর্জ্য পাশে অবস্থিত টেখা নদীতে ফেলে দেয়া হতো। এমনকি তেজস্ক্রিয় বর্জ্যগুলো সরাসরি প্ল্যান্টের পাশেই খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হতো! প্ল্যান্টে যারা কাজ করত, তাদের সবাইকে ঠিকমতো প্রোটেক্টিভ গিয়ারও সরবরাহ করা হয়নি। সবমিলিয়ে পারমাণবিক বর্জ্য নিষ্কাশন ও সতর্কতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে এই প্ল্যান্টের সাথে জড়িত কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলার পরিচয় পাওয়া যায়।

image source: spiegel.de

চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলে অবস্থিত এই পারমাণবিক প্ল্যান্টের প্রথম দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায় ১৯৫৩ সালে। এখানে কাজ করা একজন শ্রমিকের পায়ে জটিল সমস্যা দেখা দেয়। ধারণা করা হয়, তেজস্ক্রিয়তার জন্য তার পা দুটি পুড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে ডাক্তারের পরামর্শে তার পা দুটো কেটে ফেলা হয়। সৌভাগ্যক্রমে সেই ব্যক্তি বেঁচে যান। পরবর্তী বছরগুলোতে আরও বেশ কিছু শ্রমিকের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন অস্বাভাবিক অবস্থা ও বিকৃতি দেখা দেয়। তখন পর্যন্ত কেউই আসলে বুঝে উঠতে পারেনি যে এই প্ল্যান্টে অসতর্ক হয়ে কাজ করার জন্য তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণের ফলে তাদের অদ্ভুত শারীরিক সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে। এজন্য বেশ কিছু অস্বাভাবিক ঘটনার পরেও কর্তৃপক্ষ আসলে ভবিষ্যতে বড় স্বাস্থ্যবিপর্যয় এড়াতে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টো বরাবরের মতোই সমস্ত ঘটনা চেপে যাওয়া হয়।

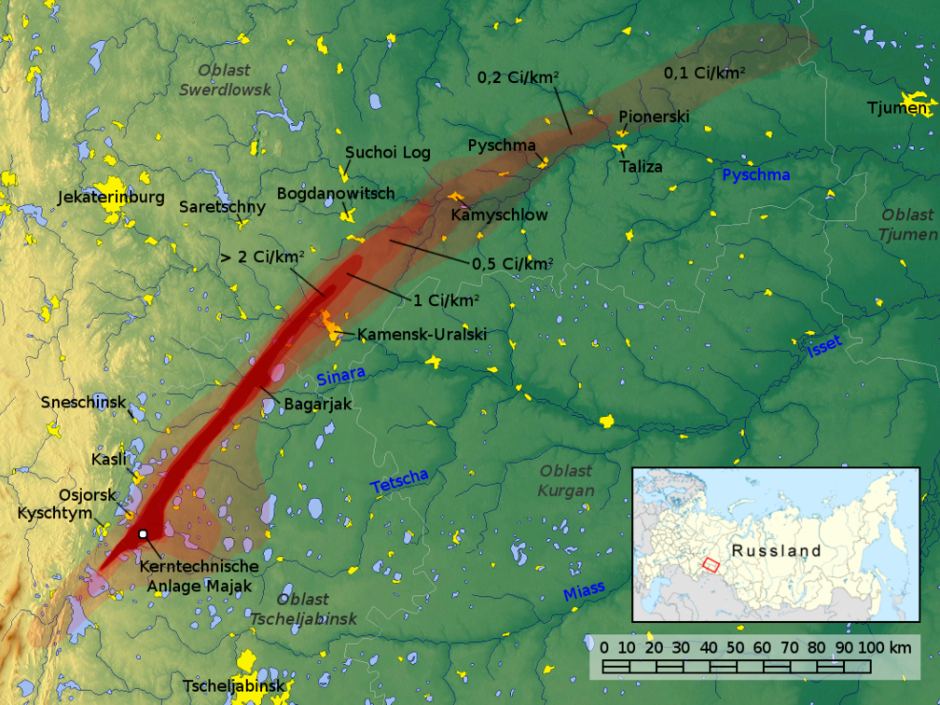

১৯৫৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাগুলোর একটি ঘটে যায়। চেলিয়াবিনস্ক পারমাণবিক প্ল্যান্টে পারমাণবিক চুল্লী ঠান্ডা করার জন্য যে শীতলীকরণ ব্যবস্থা ছিল, তাতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। এরপরের ঘটনা আরও ভয়াবহ; পারমাণবিক বর্জ্যের একটি ট্যাংক সজোরে বিস্ফোরিত হয়। ফলে বর্জ্য থেকে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বাতাসে মিশতে শুরু করে এবং একসময় বিশাল মেঘের আকার ধারণ করে। তারপর সেটি মাটিতে পতিত হয়।

চেলিয়াবিনস্কের পারমাণবিক প্ল্যান্টের বর্জ্যগুলো পাশের টেখা নদীতে ফেলা হতো। আবার এই বর্জ্যমিশ্রিত পানি দিয়েই পারমাণবিক প্ল্যান্টের শীতলীকরণ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হতো। মূলত এ কারণেই প্ল্যান্টের শীতলীকরণ ব্যবস্থায় যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। প্ল্যান্টের বর্জ্য পদার্থের ট্যাংক বিস্ফোরিত হওয়ার কারণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাতাসে মিশে প্রায় বিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গার বায়ুর স্তর দূষিত করে ফেলে। এই বিশ হাজার কিলোমিটার জায়গায় বসবাস করতো প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার মানুষ!

এই দুর্ঘটনার পর চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের আকাশে নীল-বেগুনি রঙের মেঘ দেখা যায়। স্থানীয় জনগণ ভেবেছিল, হয়তো খুবই ব্যতিক্রমী কোনো ঘটনা ঘটছে প্রকৃতিতে, যেটি অনেক বছর পর পর ঘটে থাকে। আবার কিছু মানুষ অন্যকিছু ভেবেছিলেন। যেমন- কোরালবল্কা নামের এক গ্রামের মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথাই ধরা যাক। তারা ভেবেছিল, হয়তো সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। তারা হুলুস্থুল কান্ড বাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু যখন সরকারের পক্ষ থেকে স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়, এবং হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়, তখন মোটামুটি সবাই বুঝতে পারে যে স্থানীয় পারমাণবিক প্ল্যান্টে হয়তো কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার মানুষের জীবন ঝুঁকিতে পড়লেও সরকারিভাবে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর করা হয় মাত্র ২০ হাজার মানুষকে। যারা সেই অঞ্চলে ছিলেন তাদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয় তারা যেন খুব দ্রুত তাদের পালিত পশুপাখিগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলেন এবং ফসলগুলো ধ্বংস করে ফেলেন।

এত বিশাল সংখ্যক মানুষের মধ্যে কেন মাত্র ২০ হাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর করা হলো– এই বিষয়ে বেশ কিছু বিতর্ক প্রচলিত আছে। বেশিরভাগ মানুষ দাবি করেন, পারমাণবিক বোমা হামলার ফলে কোনো অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে– এই বিষয়ে গবেষণার জন্য সেই মানুষদেরকে সেখান থেকে যেতে দেয়া হয়নি। এমনকি সেই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ বাস্তবে পারমাণবিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এই দাবির পক্ষে বেশ শক্ত প্রমাণও দেখা যায়। স্থানীয় মানুষদের প্রায়ই বিজ্ঞানীদের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাওয়া হতো। পরবর্তী বছরগুলোতে অসংখ্য মানুষ তেজস্ক্রিয়তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগে এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে পৃথিবীবাসী তেমন কিছুই জানতে পারেনি। স্নায়ুযুদ্ধের সেই উত্তাল সময়ে এরকম একটি দুর্ঘটনা যদি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ফাঁস হয়ে যেত, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পড়তে হতো ভাবমূর্তির সংকটে। এজন্য কখনও এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করা হয়নি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে।

আমেরিকার প্রোপাগাণ্ডা মেশিন সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভালোভাবে অবগত ছিল। কিন্তু নিজ দেশের জনগণকে নিরাপদে সরিয়ে না নিয়ে গবেষণার গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা কখনোই নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় না। এই দুর্ঘটনার পেছনেও সোভিয়েত পলিটব্যুরোর সর্বোচ্চ নেতাদের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। পারমাণবিক প্ল্যান্টের নির্মাণ থেকে শুরু করে পরিচালনা পর্যন্ত যেসব শ্রমিক জড়িত ছিলেন, তাদের দুর্ভাগাই বলতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ পারমাণবিক দুর্ঘটনা হলেও এ নিয়ে তেমন আলোচনা না হওয়ার মূল কারণ দুর্ঘটনার পর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এর অনুপস্থিতি।