১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে পুরো পৃথিবী লিপ্ত ছিল এক ভয়াল যুদ্ধে। ইতিহাসের পাতায় এই যুদ্ধকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৫ বছর ধরে চলা এই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ২ কোটি মানুষ। এছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছে পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের শান্তিকামী জনতা। বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে যখন এমন টালমাটাল অবস্থা, তখন ভয় ছিল সহসা এক নতুন মহাযুদ্ধ সূচনার। আগ্রাসনের এই রক্তক্ষয়ী খেলা থেকে যেন পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রই বিপদমুক্ত নয়। আর যুদ্ধ মানে তখন শুধু ময়দানে সৈনিকদের লড়াই নয়, বরং এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। যুদ্ধের কারণে বিশ্ব হারায় একটি কর্মঠ তরুণ প্রজন্ম।

তাই বিশ্বনেতারা এই বিপত্তির পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর জন্য উপায় খুঁজছিলেন। প্রয়োজন হয় এমন একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্মের, যার মাধ্যমে দেশে-দেশে হানাহানি রুখে দেওয়া সম্ভব হবে। আর এই প্ল্যাটফর্মের সন্ধান করতে গিয়েই জন্ম হয় জাতিপুঞ্জ বা ‘লিগ অফ নেশনস’ নামে একটি বিশ্বসংঘের। বর্তমান যুগে আমরা জাতিসংঘ নামে এমন একটি সংগঠনের অস্তিত্বের কথা জানি। কিন্তু জাতিসংঘেরও পূর্বে গঠিত হয়েছিল এই জাতিপুঞ্জ।

যেভাবে জাতিপুঞ্জ ধারণার আবির্ভাব

প্রাচীন যুগে যুদ্ধ ছিল কয়েকটি দেশের সৈনিকদের মধ্যে সঙ্ঘটিত হানাহানি। কিন্তু যুগের সাথে সাথে এই যুদ্ধের সংজ্ঞা বদলে যেতে থাকে। সেই সাথে বাড়তে থাকে যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। একটি দেশের সার্বভৌমত্বের উপর চরম চপেটাঘাত হচ্ছে এই যুদ্ধ। দিনে দিনে ভয়াল আকার ধারণ করা এই যুদ্ধকে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলোর আইনজীবীরা বৈঠকে বসে। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল আইনি সহায়তার সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধ সমাধান করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা। যদি তা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে ৩য় পক্ষের মধ্যস্থতায় বিরোধ মীমাংসা করা।

কিন্তু ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত কয়েক দফা আলোচনার পরেও কোনোবারই সমঝোতায় পৌঁছানো যায়নি। আলোচনা সফল না হলেও কেউ হাল ছেড়ে দেয়নি। এর কারণ, এর আগের শতকে গঠিত হওয়া আন্তর্জাতিক সংগঠন ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক কৃষি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংঘ সফলতার সাথে কাজ করছিল। এমনকি বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দুইপক্ষের রাষ্ট্রগুলো জোট হয়ে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতো। যার ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল।

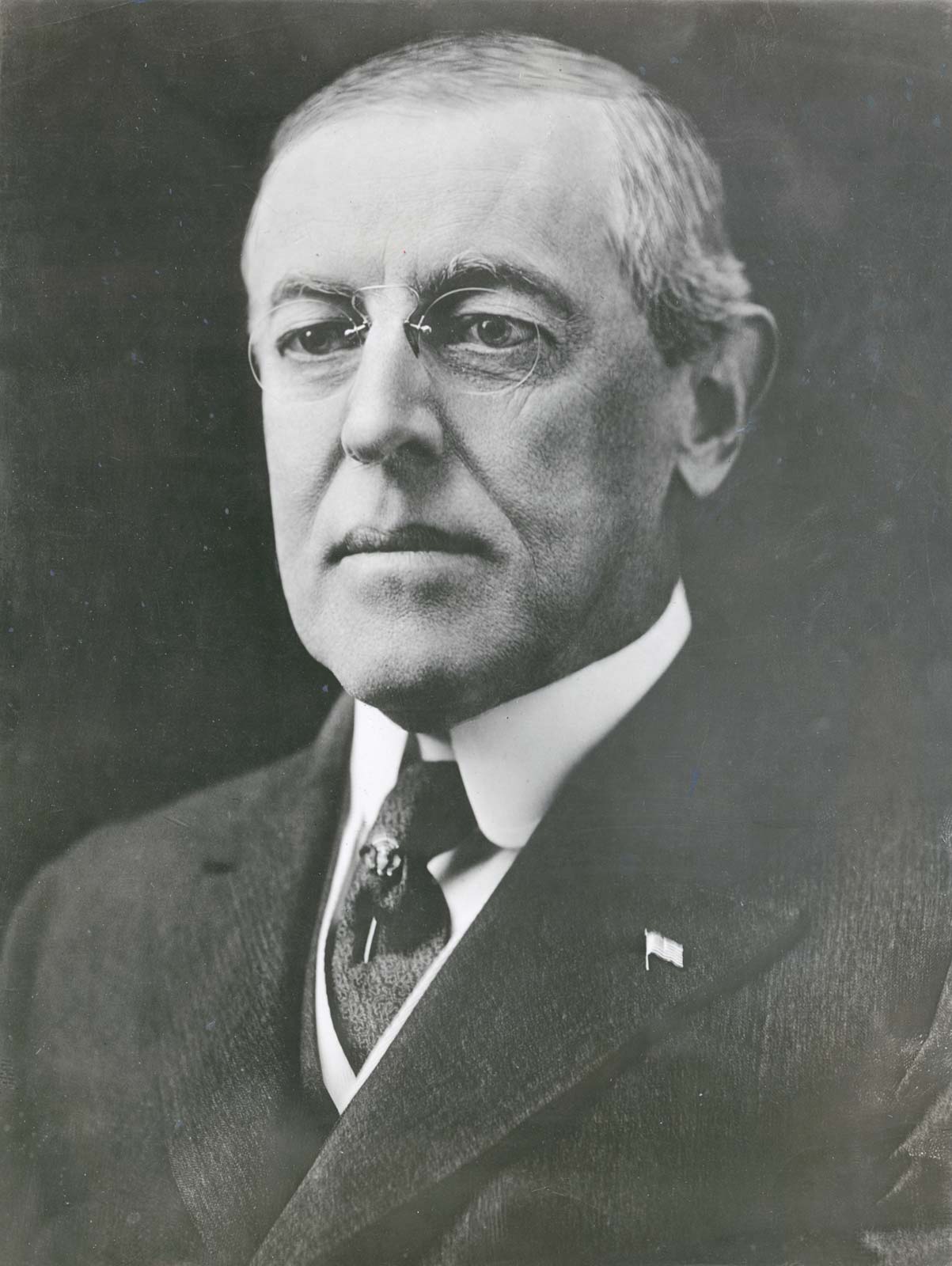

বিশ্ব সমঝোতার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর এই বিভাগে সর্বপ্রথম সফলতার মুখ দেখান যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জর্জরিত পৃথিবীকে একতাবদ্ধ করতে এবং নতুন কোনো যুদ্ধের কবল থেকে রক্ষা করতে এক যুগান্তকারী প্রস্তাবনা করেন এই মার্কিন রাষ্ট্রপতি। জার্মান সরকার তখন জনাব উইলসনকে একটি সাধারণ যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানায়। এর প্রেক্ষিতে ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে নিজের স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন ১৪ দফা সম্বলিত একটি বক্তৃতার মাধ্যমে।

মূলত, উড্রো উইলসনের এই ১৪ দফা বক্তৃতাই জাতিপুঞ্জের সৃষ্টির পেছনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। এই বক্তব্যে তিনি এমন একটি সংঘের প্রস্তাব দেন যেখানে যুদ্ধের সম্ভাবনায় থাকা রাষ্ট্রগুলোর বিরোধের বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা হবে। তিনি বলেছিলেন যে স্বাধীনতাপ্রিয় দেশগুলোর যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার শক্ত প্রতিজ্ঞাই পারে পৃথিবীকে নতুন মহাযুদ্ধের কবল থেকে বাঁচাতে। রাষ্ট্রগুলোর গুপ্তচরবৃত্তি, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং অসদুপায় অবলম্বন করে ফায়দা নেওয়ার সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিহার করার ব্যাপারে ইস্তেহার ঘোষিত হয়েছিল সেই ১৪ দফায়।

সৃষ্টি হলো জাতিপুঞ্জ

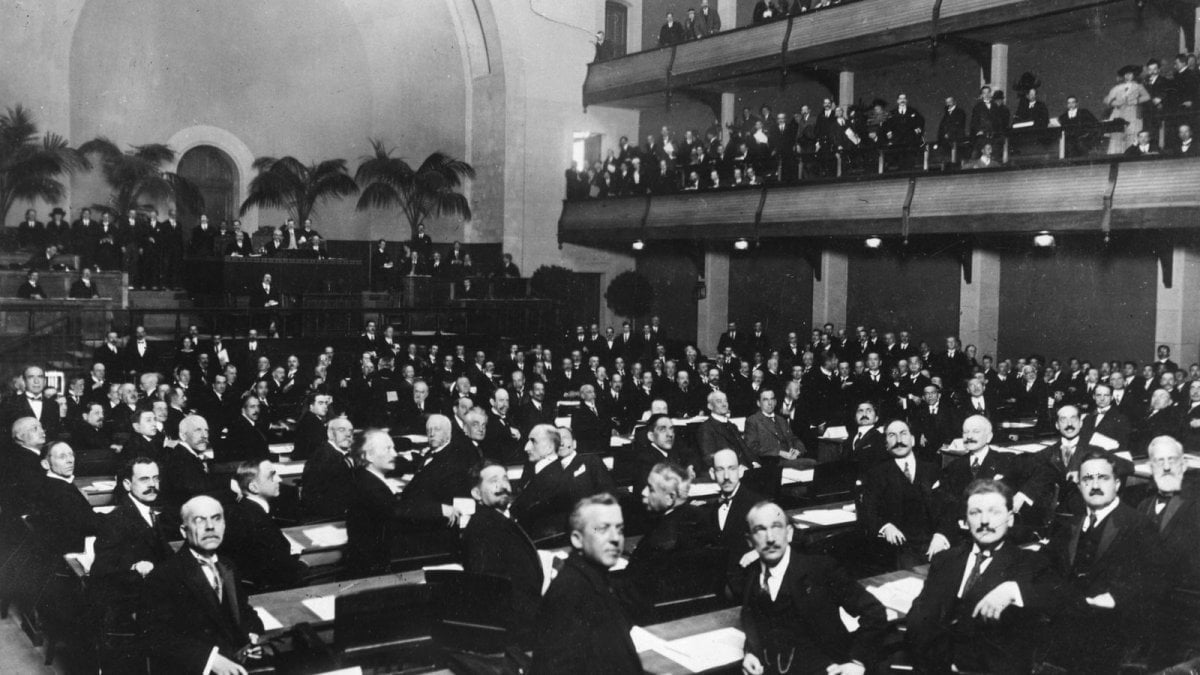

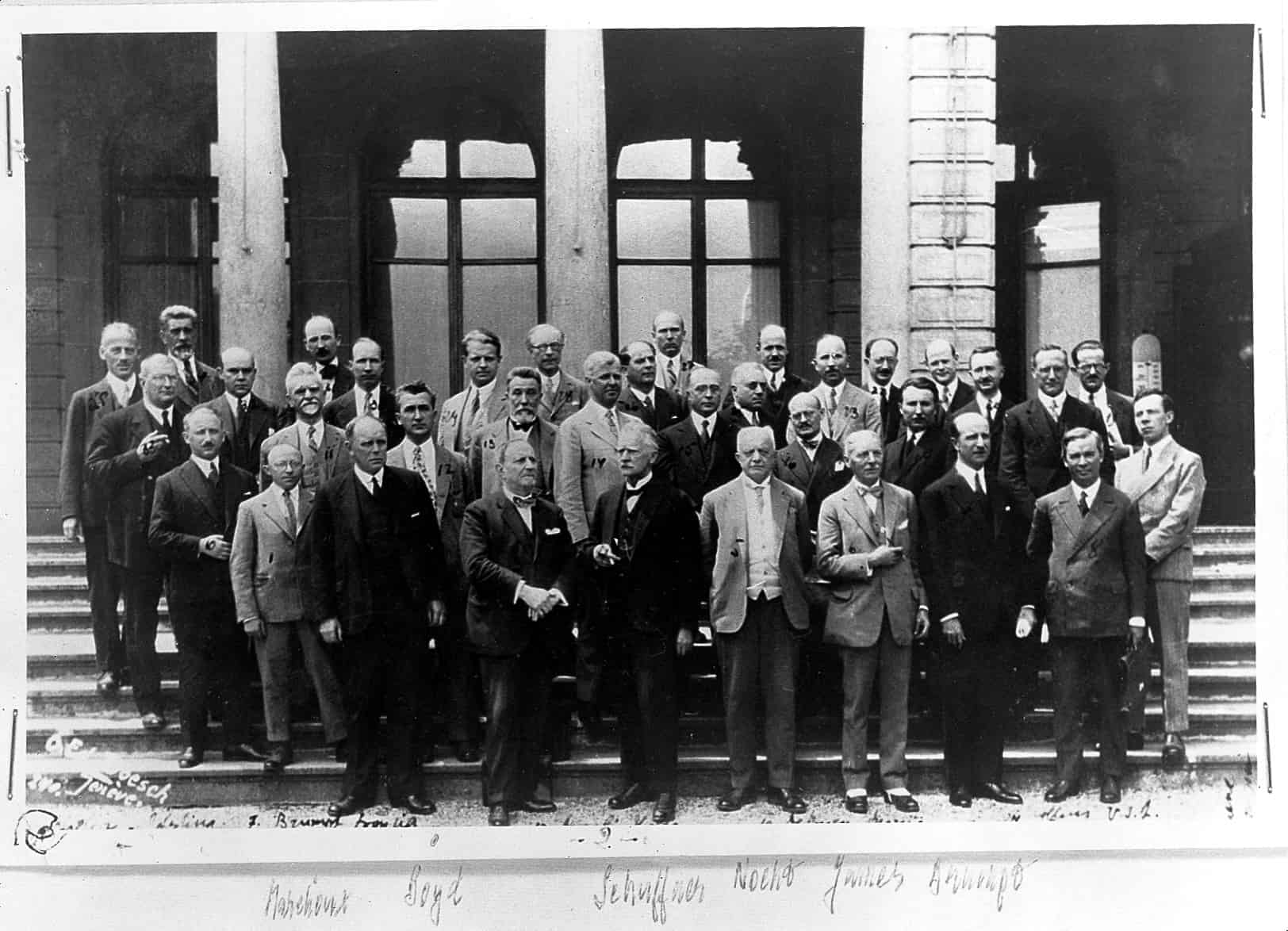

উড্রো উইলসনের ১৪ দফা বক্তব্যের অন্যতম প্রধান দুই স্থপতি ছিলেন আইনজীবী লর্ড রবার্ট সেসিল এবং কমওয়েলথ কর্মকর্তা ইয়ান স্মুটস। ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি সম্মেলনে এই তিনজন মিলে ১৪ দফা বক্তব্য পুনরায় তুলে ধরেন। সম্মেলনের মূল আকর্ষণ ছিল তাদের এই প্রস্তাবনা। এরপর সুদীর্ঘ আলোচনা এবং বিতর্কের পর এই প্রস্তাবনাকে একটি নীতিমালায় রূপান্তরিত করা হয়। আন্তর্জাতিক নেতাদের সমঝোতার মাধ্যমে শেষপর্যন্ত ১৯১৯ সালের ২৫ জানুয়ারি লিগ অফ নেশনস নামে একটি সংগঠন গঠনের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। সেবছর ২৮ জুন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটিয়ে স্বাক্ষর করা ভার্সাই চুক্তির প্রথম অংশে এই সংগঠন গঠন করার প্রস্তাবনা যুক্ত করা হয়। জাতিপুঞ্জের নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করেন বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়া ৩১ দেশসহ ৪৪ দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ।

১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে ভার্সাই চুক্তি কার্যকর হয়। সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম দেয় বিশ্ব শান্তির প্রথম আন্তর্জাতিক প্রয়াস জাতিপুঞ্জ। সে বছর জাতিপুঞ্জের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮-এ। তবে আপনারা জেনে অবাক হবেন যে, সংগঠনের প্রস্তাবক যুক্তরাষ্ট্র নিজেই জাতিপুঞ্জে অংশগ্রহণ করেনি। সে গল্প আরেকটু পরে করা হবে। কার্যকর হওয়ার ৬ষ্ঠ দিনে প্যারিসে জাতিপুঞ্জের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে বছর ১লা নভেম্বর এর সদর দফতর লন্ডন থেকে জেনেভায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৫ নভেম্বর জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় জাতিপুঞ্জের প্রথম সাধারণ সভা।

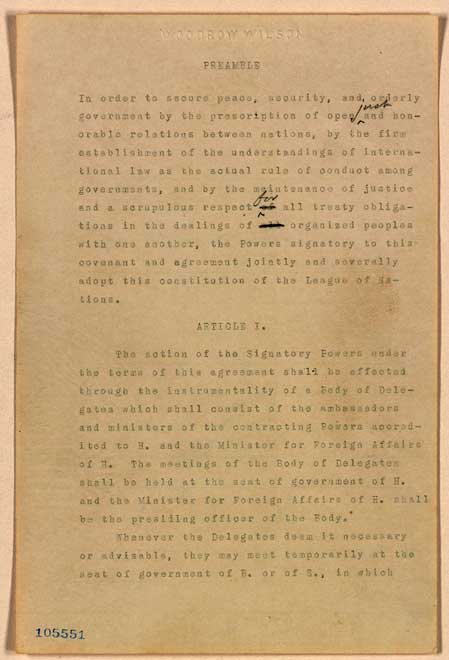

জাতিপুঞ্জের কোভেন্যান্ট

জাতিপুঞ্জ গঠনের নিয়মপত্রকে ‘দ্য কোভেন্যান্ট’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। মোট ২৬টি নিবন্ধে বর্ণিত এই নিয়মপত্র ছিল জাতিপুঞ্জের সংবিধান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ নিয়ে আলোকপাত করা হলো। প্রথম নিবন্ধ অনুযায়ী ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা সকল রাষ্ট্র এর সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হবে। বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকা ১৩টি দেশকেও সদস্যপদ প্রদান করা হবে। এদের নিয়ে গঠিত হবে সাধারণ পরিষদ। নতুন কোনো রাষ্ট্রকে সদস্য করার ক্ষেত্রে সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট প্রয়োজন হবে। নিবন্ধ ২-৫ অনুযায়ী, জাতিপুঞ্জের প্রশাসনিক দায়িত্বে পাকাপাকিভাবে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি এবং জাপান। বাকি ৪টি রাষ্ট্রকে অস্থায়ীভাবে সদস্যপদ প্রদান করা হবে।

নিবন্ধ ৮ এবং ৯-এ সদস্য দেশগুলোর ভেতর অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা এবং একে অপরের অস্ত্র সরবরাহের তথ্য স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। নিবন্ধ ১০-১৭ পর্যন্ত বর্ণিত আছে সম্মিলিত নিরাপত্তা নিশ্চিতের কথা। প্রতিটি রাষ্ট্রকে একে অপরের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দিতে হবে। যেকোনো সদস্যের প্রতি যুদ্ধের হুমকি সকল রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে মীমাংসা করবে। সবধরনের বিতর্ক এবং সমস্যা আলোচনা এবং সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া যাবে না।

আর যদি কোনোরূপ সমঝোতায় না পৌঁছানো যায়, সেক্ষেত্রে যুদ্ধ করার পূর্বে সর্বনিম্ন ৩ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এছাড়া এসব বিরোধ নিয়ে আইনি সাহায্য নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই নিবন্ধে কোনো দেশের আগ্রাসনের বিপক্ষে প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং প্রয়োজনে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে প্রতিবাদ করবে জাতিপুঞ্জ। এই ৭টি নিবন্ধকে জাতিপুঞ্জের মূল ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইতিহাসবিদগণ।

নিবন্ধ ২২ এবং ২৪ এ জাতিপুঞ্জের অধীনে বৈশ্বিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়। বিশ্বজুড়ে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়। নিবন্ধ ২৫-এ জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা রেডক্রসকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়। জাতিপুঞ্জের কোভেন্যান্ট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য উড্রো উইলসনকে ১৯১৯ সালে শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয়। তবে এই নিয়মপত্র সবাইকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে, একপক্ষ কোনোরূপ সামরিক হস্তক্ষেপের বিপক্ষে ছিল। আরেকপক্ষ প্রস্তাব দিয়েছিল জাতিপুঞ্জের নিজস্ব বাহিনী গঠন করার। তবে এই নিয়মপত্র সামগ্রিকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।

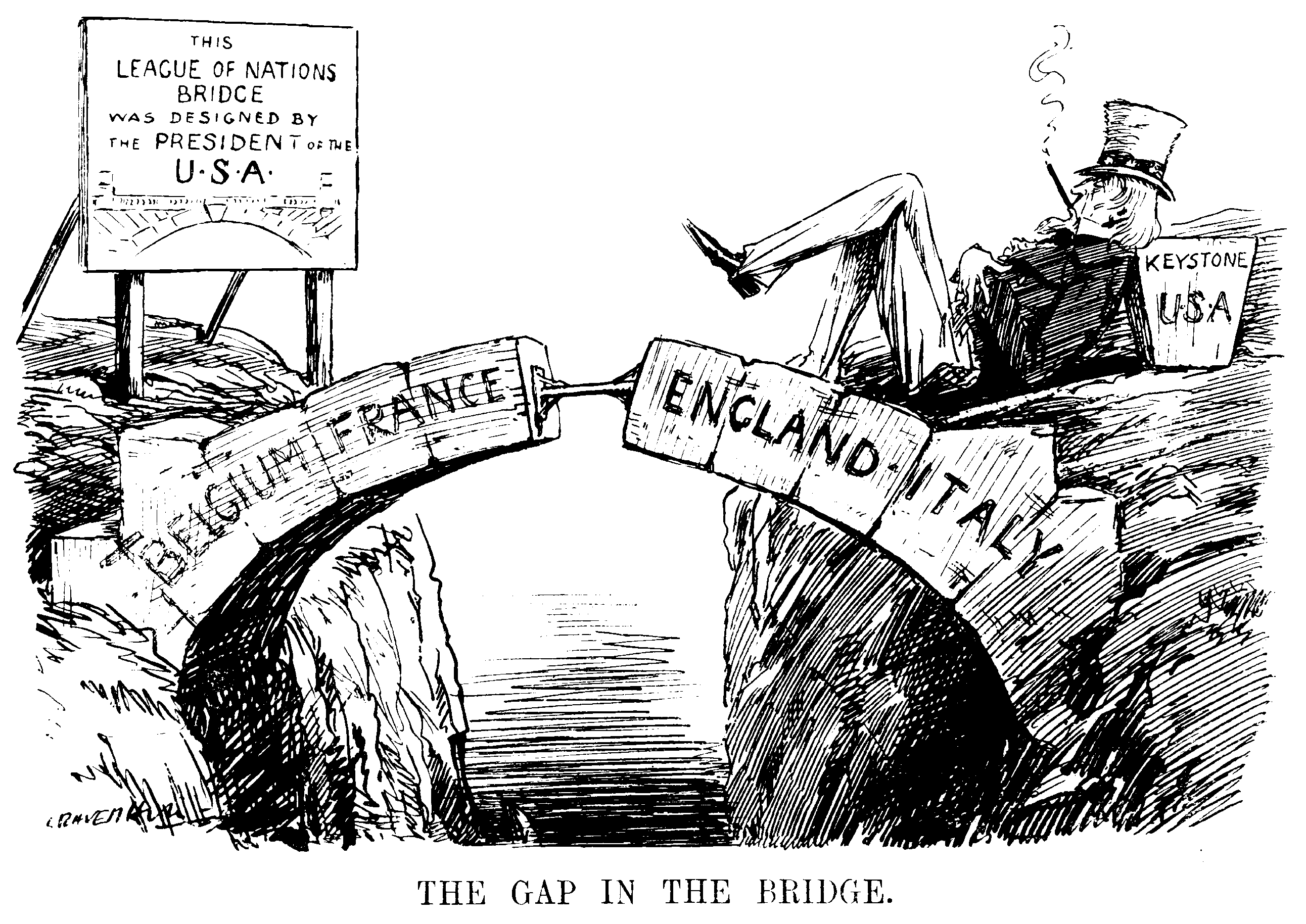

মার্কিন মুলুকে গণ্ডগোল

ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষর এবং জাতিপুঞ্জ গঠন শেষে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত আসেন উড্রো উইলসন। তখন তার রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা অনেকটাই নিম্নগামী ছিল। এবার তার বিরোধী রিপাবলিকান দলের নেতারা জাতিপুঞ্জ কোভেন্যান্ট-এর বিরুদ্ধে শক্ত আক্রমণ করা শুরু করলো। রিপাবলিকান শিবির থেকে এই প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই বিরোধী আক্রমণের প্রধান কারিগর ছিলেন সিনেটর হেনরি কেবট লজ এবং উইলিয়াম বোরাহ।

তাদের বিরোধীতার মূল কারণ ছিল, জাতিপুঞ্জ নিয়মপত্র সমর্থনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক বিরোধ এবং ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য থাকবে। জাতিপুঞ্জের কোনো দেশ আক্রমণের শিকার হলে যুক্তরাষ্ট্রকেও নাক গলাতে হবে। খামাখা এসব দ্বন্দ্বে জড়ানো জাতীয় স্বার্থের বরখেলাপ। কিন্তু উড্রো উইলসন হেরে যাওয়ার পাত্র নন। তার বিশ্বাস ছিল, দেশবাসী এই বিতর্কে তার প্রতি সমর্থন দেবে। একসময় কংগ্রেসে বিপক্ষ শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠলে তিনি এক ঐতিহাসিক দেশ ভ্রমণে বের হন। প্রায় ৮ হাজার মাইল ভ্রমণে তিনি দেশের জনগণের সাথে সরাসরি কথা বলে জাতিপুঞ্জের প্রতি সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই দীর্ঘ ভ্রমণের কারণে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। যার ফলে তাকে বাধ্য হয়ে ভ্রমণ বাতিল করে রাজধানীতে ফিরে আসতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে শক্ত সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয় রিপাবলিকানরা। উড্রো উইলসন তার ডেমোক্রেট সহকর্মীদের সমর্থন কামনা করে পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু জাতিপুঞ্জে অংশ নেওয়ার পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় ডেমোক্রেটরা। ১৯২০ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত ভোটের পর যুক্তরাষ্ট্রের জাতিপুঞ্জে অংশ নেওয়ার সবধরনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনা মোটেও ভালোভাবে নেননি বিশ্ব নেতারা। বিশেষ করে, ইউরোপের যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়ার নেতারা জাতিপুঞ্জের শক্ত সমর্থক ছিলেন। এর ফলে জাতিপুঞ্জের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য যা ‘সম্মিলিত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ’ হিসেবে গণ্য করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়।

সফলতার কিছু উদাহরণ

বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত হওয়া জাতিপুঞ্জের কলেবর বাড়তে থাকে। যোগ দিতে থাকে নতুন রাষ্ট্রনেতারা। জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ তাদের কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জাতিপুঞ্জকে ব্যবহার করতে থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য লাঘব হতে থাকে। এর ফলে সবাই আশাবাদী হয়ে উঠে জাতিপুঞ্জের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের ব্যাপারে। জাতিপুঞ্জের উল্লেখযোগ্য সফলতার মধ্যে যদি দু’চারটি বিষয়ের কথা আলোকপাত করতে হয়, তবে প্রথমেই আসবে রাশিয়ার পোল্যান্ড আক্রমণের কথা।

১৯২০ সালে রাশিয়া পোল্যান্ডের ভিলনা শহর দখল করে লিথুয়ানিয়ার কাছে হস্তান্তর করে দেয়। এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে জাতিপুঞ্জ। ভিলনা পুনরায় পোল্যান্ডকে ফিরিয়ে দেয় লিথুয়ানিয়া। এছাড়া জার্মানি-পোল্যান্ড এবং চেকোস্লোভাকিয়া-পোল্যান্ডের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই সংগঠন। জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সফলতার মধ্যে আছে ফিনল্যান্ড-সুইডেনের মধ্যে আলান্ড দ্বীপপুঞ্জ বিরোধ, মরক্কো নিয়ে ফ্রান্স-ইংল্যান্ড বিরোধ, হাঙ্গেরি-রোমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া-অস্ট্রিয়া, আলবেনিয়া-গ্রিসসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্তবর্তী অঞ্চল নিয়ে বিরোধ নিরসন করে সম্ভাব্য যুদ্ধ রুখে দেওয়া।

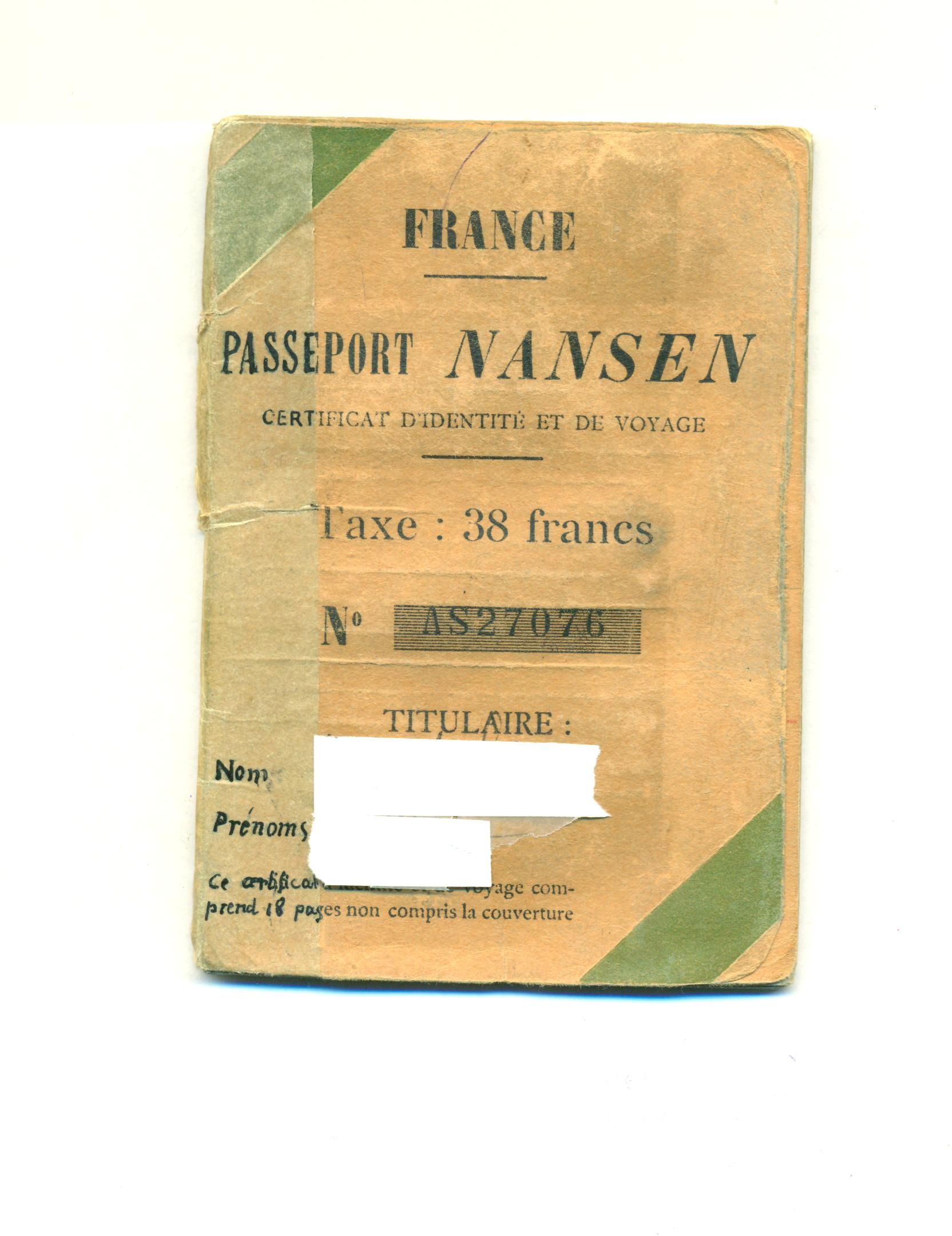

এসবের বাইরে জাতিপুঞ্জের সবচেয়ে বড় কীর্তি ছিল যৌনদাসত্ব রদ করা, অবৈধ আফিম বাণিজ্য রুখে দেওয়া এবং শরণার্থীদের অধিকার সংরক্ষণ করা। বিশেষ করে রাষ্ট্র পরিচয়হীন শরণার্থীদের জন্য ১৯২২ সালে জাতিপুঞ্জ থেকে নেনসেন পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। যার ফলে হাজার হাজার শরণার্থীদের আন্তর্জাতিক পরিচয় এবং স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছিল।

ব্যর্থতার হালখাতা

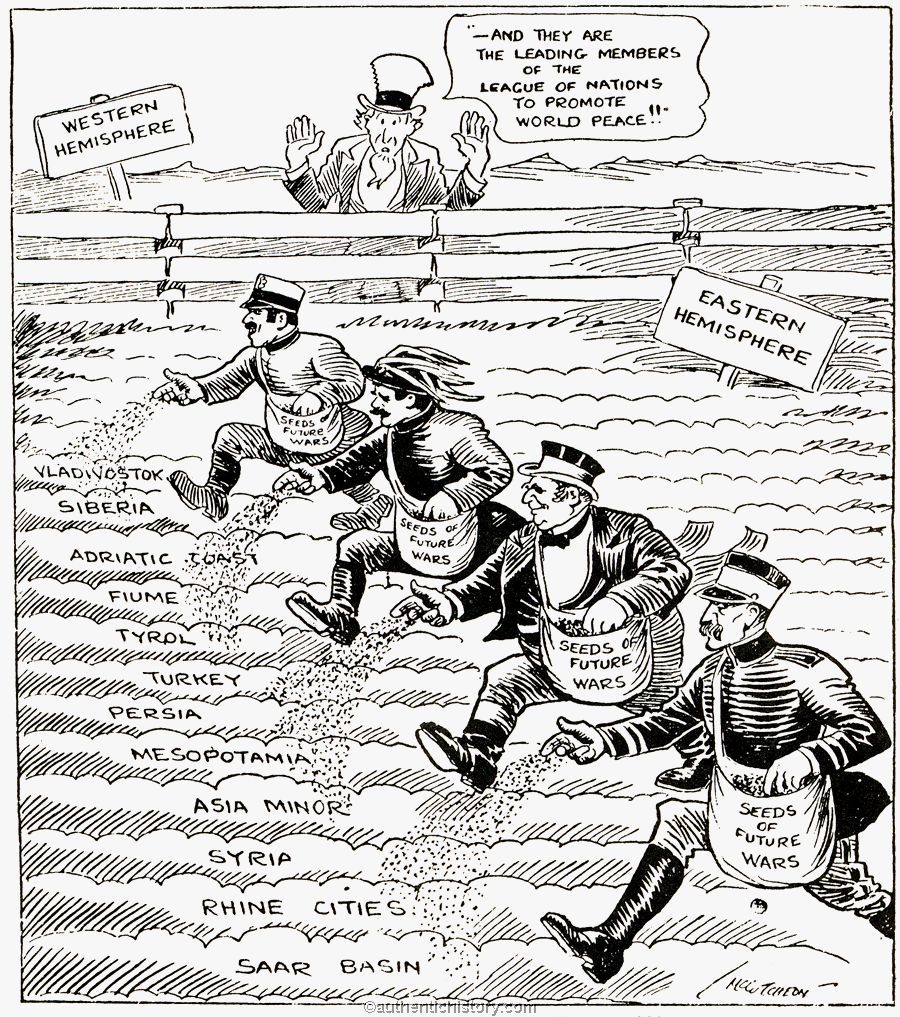

জাতিপুঞ্জের সফলতার খাতায় বেশকিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের নাম থাকলেও এর ব্যর্থতার পাল্লা ছিল আরও ভারী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিভিন্ন দেশের সীমানা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। নিয়মপত্র অনুযায়ী এই বিরোধ নিরসন করবে জাতিপুঞ্জ। কিন্তু এমনটি দেখা দেয়নি। বিশ্বযুদ্ধের মিত্রবাহিনীর দেশগুলো নিজেদের মধ্যে একটি সুপ্রিম কাউন্সিল গঠন করেছিল। এই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশগুলোর মধ্যে সীমান্ত ভাগ-বাটোয়ারা হয়েছিল। জাতিপুঞ্জ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করার কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে শক্ত অবস্থান ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়। জাতিপুঞ্জের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই আদালতের রায় অন্য কোনো দেশ মানতে বাধ্য ছিল না। যার কারণে এই আদালত অনেকটাই নামেমাত্র আদালত ছিল।

ইতালির আবিসিনিয়া আগ্রাসন, স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধ, দ্বিতীয় সিনো-জাপান যুদ্ধের মতো ৩টি ভয়াবহ যুদ্ধ ঠেকাতে ব্যর্থ হয় জাতিপুঞ্জ। মূলত, এই ব্যর্থতা পরবর্তীতে ২য় বিশ্বযুদ্ধের মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিল বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। রাশিয়া জাতিপুঞ্জের সদস্য ছিল না। তাই ১৯২০ সালে রুশরা যখন পারস্য আক্রমণ করে বসে তখন এই যুদ্ধে পারস্যকে সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করে জাতিপুঞ্জ। জাতিপুঞ্জের এই অবস্থানের কারণে এক ভয়াবহ যুদ্ধের শিকার হয় পারস্য। ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী ডানজিগ অঞ্চল আগ্রাসন মুক্ত নগরী হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু এটি বরাবরই পোল্যান্ড-জার্মানির মধ্যকার বিবাদের বিষয় ছিল। তখন এই অঞ্চল জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। কিন্তু জাতিপুঞ্জের হাত থেকে ডানজিগ ছিনিয়ে নেয় জার্মানি। যার ফলে এই সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়।

যেভাবে ভেঙে গেলো জাতিপুঞ্জ

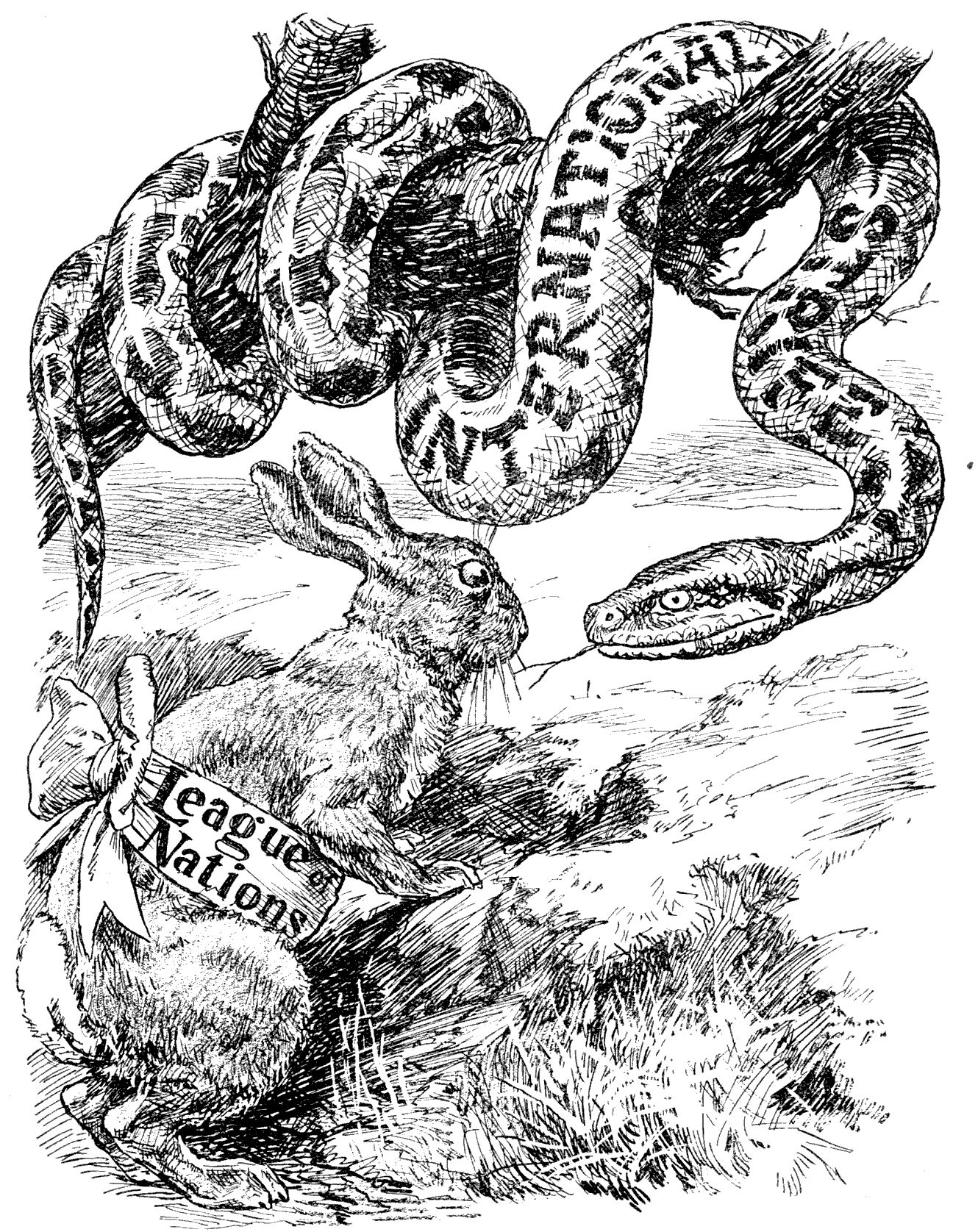

জাতিপুঞ্জের ক্ষমতা নিয়ে বহু রাষ্ট্র সন্দিহান হয়ে পড়ে। এর ফলাফলস্বরূপ ব্রাজিল, জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইতালি, জাপান, পেরু, রোমানিয়া, স্পেনের মতো শক্তিশালী রাষ্ট্র ১৯৩০ সালের পর একে একে জাতিপুঞ্জ থেকে নিজেদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। তাছাড়া আলবেনিয়া এবং অস্ট্রিয়া দখলের মাধ্যমে যথাক্রমে ইতালি এবং জার্মানি দুটি দেশকে জাতিপুঞ্জ থেকে প্রত্যাহার করে দেয়। এতগুলো রাষ্ট্রের সদস্যপদ হারানোর পর জাতিপুঞ্জ অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ক্লাবের মতো ভগ্ন সংগঠন হিসেবে টিকে থাকে। তবে জাতিপুঞ্জ ভেঙে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তিকে সদস্য হিসেবে না পাওয়া। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্রের মস্তিষ্কপ্রসূত সংগঠন হয়েও তাদের পাশে না পাওয়ার কারণে সংগঠনটি জন্ম থেকেই দুর্বল ছিল।

এরপর ইউরোপে ফের বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। জাতিপুঞ্জের প্রধান লক্ষ্য ছিল এমন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। কিন্তু জাতিপুঞ্জ এমন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে নিজেদের নিরপেক্ষ ঘোষণা করলো। অথচ, সদস্য রাষ্ট্র জার্মানি এবং ফ্রান্স ইতোমধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। ১৯৪০ সালের মধ্যে জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্র ডেনমার্ক, নরওয়ে, লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস এবং ফ্রান্স একে একে জার্মানির দখলে চলে আসে। এটি ছিল সংগঠনের কফিনে শেষ পেরেক। যুদ্ধের সময় জাতিপুঞ্জ সাধারণ সভা ডাকতে ব্যর্থ হয়। যার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই সংগঠন কোনোরূপ ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে বিশ্ব নেতারা ফের একত্রিত হন বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য। তারা কেউই জাতিপুঞ্জের কোভেন্যান্টের উপর আস্থা রাখতে রাজি হননি। এর ফলে জাতিপুঞ্জ বিলুপ্ত করে নতুন সংবিধান প্রদানের মাধ্যমে নতুন একটি সংঘ গঠনের প্রস্তাব পেশ হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর নতুন আঙ্গিকে এবং শক্তিশালী নিয়মপত্র জারি করে গঠিত হয় জাতিসংঘ। ৬ মাস পর জাতিসংঘের প্রথম সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জাতিপুঞ্জের এখতিয়ারে থাকা সমস্ত বিষয় জাতিসংঘের আওতাভুক্ত করা হয়। এর ফলে জাতিপুঞ্জের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আর কোনো প্রয়োজন হয়নি। যদিও বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই জাতিপুঞ্জ বিলুপ্ত হয়েছিল, তবে আনুষ্ঠানিকতা বাকি ছিল। সেই আনুষ্ঠিকতার ষোলকলা পূর্ণ হল ১৯৪৬ সালের ১০ এপ্রিল। সেদিন থেকে পৃথিবীর বুকে জাতিপুঞ্জ বলতে কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব রইলো না।