বিদ্যুৎ শক্তিকে যখন মানুষ পুরোপুরি নিজের আয়ত্বে আনতে পারে, তখন থেকেই মানব জাতির জন্য নতুন এক যুগের সূচনা হয়। বিদ্যুৎ সহজলভ্য হওয়ার পর থেকে আবিষ্কৃত হতে থাকে নানা বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র। এসব যন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। সভ্যতার বিকাশের পথে তাই এই বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রগুলোর ভূমিকা কখনো অস্বীকার করা যাবে না।

বিভিন্ন বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রের মাঝে একটি হলো বৈদ্যুতিক বাতি বা লাইট বাল্ব। প্রায় দু’শো বছর আগে আবিষ্কৃত হয় এই যন্ত্রটি। বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নত হতে থাকে এর কাঠামো। সময়ের সাথে সাথে এই আবিষ্কার আমাদের বসতবাড়ি ও কর্মক্ষেত্রের পুরো নকশাই পরিবর্তন করে ফেলেছে।

বিদ্যুৎশক্তিকে আলোকশক্তিকে রূপান্তরিত করার পর থেকে যাত্রা শুরু হয় লাইট বাল্বের। আর এখনও এর উন্নতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বাসা-বাড়ি, শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে গৃহস্থালির জিনিসপত্র ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রসমূহের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো এই বৈদ্যুতিক বাতি।

বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের ঘটনা

বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের পেছনে এককভাবে কাউকে কৃতিত্ব দেওয়া যাবে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এর উন্নতি সাধন করেছেন। ১৮০২ সালে বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতি তৈরি করেন। তার তৈরিকৃত বাতির নাম ছিল আর্ক ল্যাম্প। এই বাতি বেশিক্ষণ টিকতে পারতো না। তাছাড়া এই বাতির মাঝে অনেক ভুল-ত্রুটি ছিল। কিন্তু এতেই বৈদ্যুতিক বাতি নিয়ে গবেষণা শেষ হয়ে যায়নি। বেশ কিছু বিজ্ঞানী এই বাতির উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন।

মূলত একটি নির্দিষ্ট পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালালে সেই পদার্থ আলোকশক্তি উৎপন্ন করে। এই পুরো প্রক্রিয়া নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমৃদ্ধ একটি কাচের খোলসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। এভাবে এরা নিরবচ্ছিন্নভাবে আলো সরবরাহ করতে পারে। এই তত্ত্ব মাথায় রেখেই বিজ্ঞানীরা বৈদ্যুতিক বাতি হালনাগাদ করতে থাকেন।

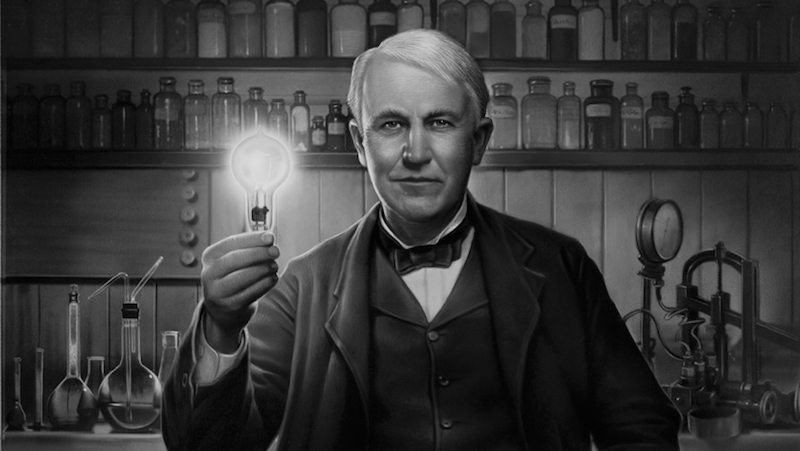

বাতির উন্নতি সাধনে সবচেয়ে বেশি যিনি ভূমিকা রাখেন, তিনি হলেন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। তার নকশা করা বাতিই আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতির উদাহরণ বহন করে। তার তৈরিকৃত বাতি বাসা-বাড়িতে ব্যবহারের উপযোগী ছিল। বিভিন্ন সূত্র মোতাবেক তাকেই আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতির জনক বলা হয়। বৈদ্যুতিক বাতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ নিয়ে আমাদের আলোকিত করে আসছে। বাতির এই বিবর্তন নির্ভর করে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ও এদের কর্মদক্ষতার উপর। এই লেখাটিতে বৈদ্যুতিক বাতির পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

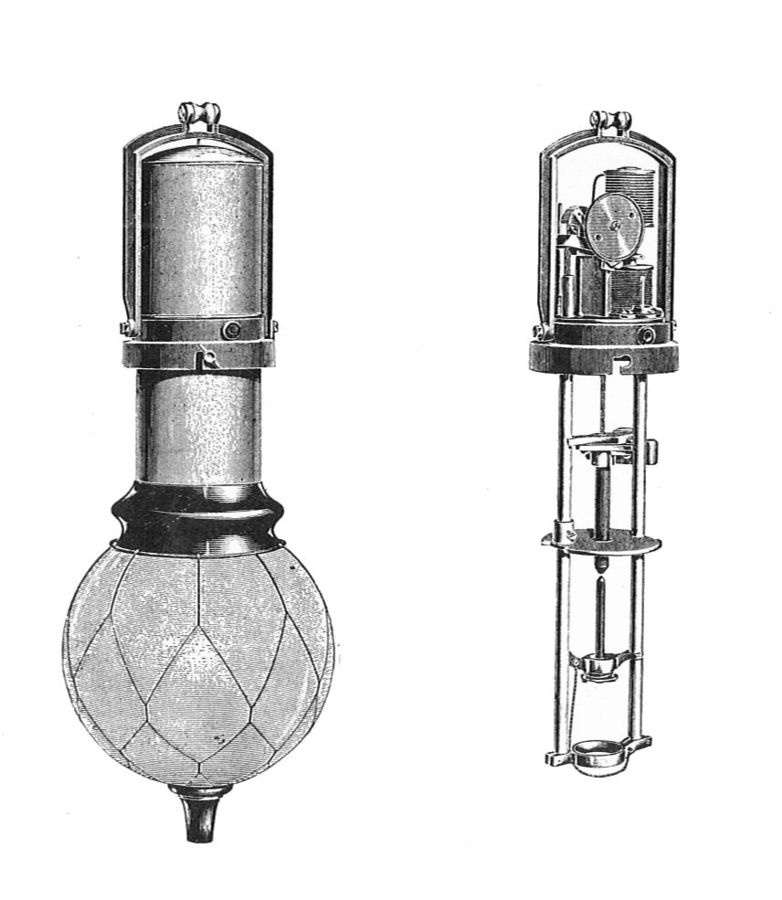

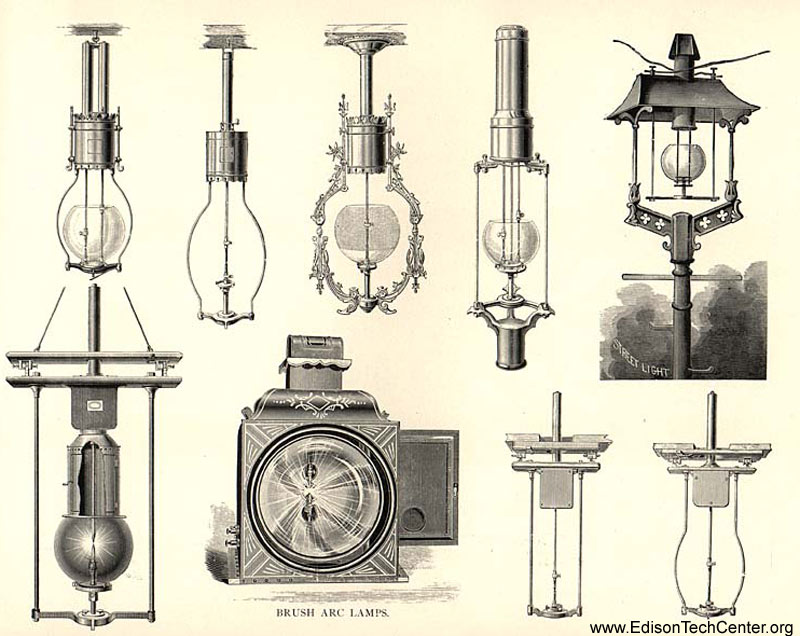

আর্ক ল্যাম্প দিয়ে যাত্রা শুরু

দুটি কার্বন রডের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রেখে তাতে বিদ্যুৎ চালনা করলে সেই কার্বন রড জ্বলে ওঠে। কার্বন রড দুটোকে ৩,৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। এই উত্তপ্ত কার্বনের মাঝে তড়িৎ প্রবাহ চালালেই উজ্জ্বল আলো তৈরি হয়।

আর্ক ল্যাম্প বৈদ্যুতিক বাতির প্রথম সংস্করণ হওয়ায় এর মাঝে বেশ কিছু ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন– কার্বন রডগুলোকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবর্তন করে দেওয়া লাগতো। এই বাতির মাধ্যমে ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি নির্গত হতো। এগুলো ব্যবহারের সময় একধরনের ভোঁ ভোঁ শব্দ উৎপন্ন হতো। আলো জ্বালিয়ে রাখলে একটানা ৭৫ ঘণ্টার বেশি টিকতে পারতো না। তাছাড়া এর থেকে নির্গত হতো ক্ষতিকর কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস। এরকম নানা ক্ষতিকর দিক থাকার কারণে এই বাতির পরবর্তী সংস্করণ বের করা সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বৈদ্যুতিক বাতির আধুনিক কাঠামো আসে ইনক্যানডেসেন্ট বাল্ব থেকে

বর্তমানে ‘বাল্ব’ শব্দটি উচ্চারণ করলে যে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাকেই ইনক্যানডেসেন্ট বাল্ব বলে।

বাতির ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে ইনক্যানডেসেন্ট বাল্ব জ্বলে ওঠে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসে ভরা এক কাচের খোলসে এই ফিলামেন্ট রাখা হয়। ফিলামেন্ট হিসেবে টাংস্টেন নামের এক দুর্লভ ধাতু ব্যবহার করা হয়। এই পদার্থ আলোকে আরো উজ্জ্বল করতো। এছাড়াও এই বাতির উৎপাদন ও শক্তির খরচ ছিল অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

হ্যালোজেন বাল্ব হলো ইনক্যানডেসেন্ট বাল্বের উন্নত সংস্করণ

হ্যালোজেন বাল্ব ও সাধারণ ইনক্যানডেসেন্ট বাল্বের মধ্যে অমিল শুধুমাত্র একটা জায়গায়। আর তা হলো বাল্বের কাচের ভেতরে আবদ্ধ গ্যাস। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের বদলে হ্যালোজেন বাতিতে ব্যবহার করা হয় হ্যালোজেন গ্যাস। হ্যালোজেন গ্যাস হিসেবে এই বাতিতে শুধু ব্রোমিন ও আয়োডিন ব্যবহার করা হয়।

১৮৮২ সালে প্রথম হ্যালোজেন বাল্ব তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হলেও তা সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। অনেক গবেষক এই বাতি তৈরি করতে গিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। অবশেষে ১৯৫৫ সালে দুজন প্রকৌশলী এলমার ফ্রিডরিখ ও এমেট ওয়াইলি সর্বপ্রথম ব্যবহারযোগ্য হ্যালোজেন বাতি তৈরি করেন। ১৯৫৯ সালে তারা নিজেদের বানানো বাতির পেটেন্ট লিখে নেন। এরপর ১৯৬০ সালের মধ্যেই তাদের বাতির মডেল আরো উন্নত ও ব্যবহারের উপযোগী করা হয়।

হ্যালোজেন বাতির মূল সুবিধা হলো, এর আয়ু পূর্বে আবিষ্কৃত বাতিগুলোর তুলনায় বেশি। এতেও ফিলামেন্ট হিসেবে টাংস্টেন ব্যবহার করা হয়। তবে অন্যান্য বাতির তুলনায় এটি খুব বেশি উজ্জ্বল। তাই কর্মক্ষেত্রে এই বাতির ব্যবহার বেশি করা হয়। অনুষ্ঠানে মঞ্চের আলো, চলচ্চিত্র নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে হ্যালোজেন বাতিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে এই বাতির কিছু অসুবিধাও রয়েছে। অসুবিধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- এই বাতিগুলো ভীষণ গরম হয়। তাই জ্বালানো অবস্থায় খালি হাতে এগুলো ধরার সাহস করা উচিত নয়। তাছাড়া হ্যালোজেন বাল্ব বিস্ফোরিত হতে পারে। এজন্য এটি ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

বিভিন্ন বর্ণের আলোর যাত্রা শুরু হয় ফ্লুওরেসেন্ট বাল্বের মাধ্যমে

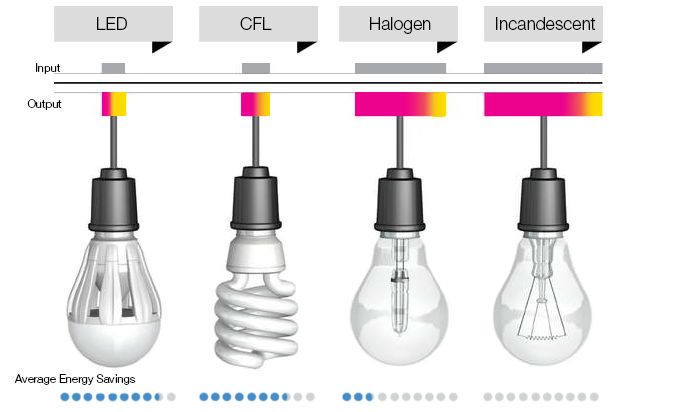

পদার্থবিজ্ঞানে বস্তুর ‘আলোক প্রতিপ্রভা’ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আসে ফ্লুরেসেন্ট বাল্ব। এদেরকে কম্প্যাক্ট ফ্লুরেসেন্ট লাইট বা সিএফএল বলা হয়। সিএফএল পূর্বে উল্লেখ করা বাতিগুলোর তুলনায় আরো বেশি ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে। এছাড়াও এর কর্মদক্ষতা হ্যালোজেন বাতির তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ বেশি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন, কিছু নির্দিষ্ট পদার্থের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন চালনা করলে তা আলোক প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে। তখন থেকেই ফ্লুরেসেন্ট বাতি নিয়ে কাজ শুরু হয়।

১৯৭৬ সালে এডওয়ার্ড হ্যামার নামের এক বিজ্ঞানী প্রথম সিএফএল তৈরি করেন। তিনি একটি ফ্লুরেসেন্ট টিউবকে পেচিয়ে তা দিয়ে এই বাতি তৈরি করতে সক্ষম হন। এই টিউবের মধ্যে আর্গন গ্যাস ও সামান্য পরিমাণ বাষ্পায়িত পারদ থাকে। টিউবের ভেতরের অংশে ফসফোর নামক এক আলোক প্রতিপ্রভা সৃষ্টিকারী পদার্থ লেপন করা হয়। এই টিউবের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করলে তীব্র ঔজ্জ্বল্য সহকারে সাদা আলো জ্বলে ওঠে।

সিএফএল আসার মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের আলো তৈরি করা সহজতর হয়। এই বাতিতে ব্যবহৃত টিউবের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজটি করা হয়। আলো সাদা হলেও ভিন্ন বর্ণের টিউব হওয়ায় আলোর বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটে। আমরা বর্তমানে বাসায় যে টিউব লাইট ও প্যাচানো টিউবের বাল্ব ব্যবহার করি, তা এই সিএফএল বাতির উদাহরণ।

এলইডি বাল্বের আগমন ও এক নতুন যুগের সূচনা

সেমিকন্ডাকটর ডিভাইস আসার পর তা প্রযুক্তি জগতের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে বৈদ্যুতিক বাল্বেও। এলইডি’র পুরো নাম হলো লাইট এমিটিং ডায়োড। নাম থেকেই এর ব্যাপারে মোটামুটি সব বলে দেওয়া যায়। এলইডি বাতি বলতে মূলত অনেক ছোট ছোট বাতিকে বোঝায়। এরকম অনেকগুলো ছোট বাতি একত্রিত করে বেশি আলো সম্বলিত বাল্বের আকার দেওয়া যায়।

এলইডির উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে এখন বিভিন্ন বর্ণের আলোও তৈরি করা সহজ হয়েছে। একই বাল্ব দিয়ে এখন কয়েকটি ভিন্ন বর্ণের আলো তৈরি করা সম্ভব। তাছাড়া ঘর আলোকিত করা ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও বাসার সৌন্দর্যবর্ধনে এখন এলইডি ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের বাতি তেমন গরম হয় না, নির্দিষ্ট সময় পর অকেজো হয়ে পড়ে না। তাই বর্তমানে এদের ব্যবহার তুলনামূলক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শেষ কথা

বিজ্ঞান কখনো একটি নির্দিষ্ট আবিষ্কারের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না। নতুন কিছু আবিষ্কার হওয়ার পর যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগুলোর বিবর্তন ঘটতে থাকে। এই বিবর্তনের লড়াইয়ে কিছু আবিষ্কার হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে তাদের তাৎপর্য ঠিকই টিকে থাকে। টমাস আলভা এডিসনের বানানো বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার হয়তো একদিন পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তার এই আবিষ্কারের তাৎপর্য কখনো ফুরাবে না। প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের সাথে সাথে আমরা আরো নতুন নতুন উদ্ভাবন দেখতে পারবো। আর এখানেই লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানের সৌন্দর্য।