১৯১৯ সালের বসন্তে ফ্রান্সে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ঐতিহাসিক ভার্সাই চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগর ও আফ্রিকার সমস্ত উপনিবেশ জার্মানদের হাত থেকে কেড়ে নেয় মিত্রশক্তি। জার্মানিকে ১ম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করে তার রাষ্ট্রীয় সীমা শতকরা দশভাগ কমিয়ে আনা হয়।

সেদিন ভার্সাইয়ের মিরর হলে এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে জার্মানদের পর্যদুস্ত করা হলেও জার্মান ত্রাস পুরোপুরি নিভে যায়নি। আর এ কথা ভালোভাবেই জানতো জার্মানির সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র ফ্রান্স। ১ম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়তে এই দেশটির ৮০ লাখ নাগরিককে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, যাদের অর্ধেকের বেশি হতাহতের শিকার হন। ফ্রান্সের মাটিতে সোম, ভারদুনসহ বহু যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মানদের সাথে সঙ্ঘটিত হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ফ্রান্স প্রস্তুত থাকতে চেয়েছিল। অতিসত্বর নতুন জার্মান আগ্রাসন ঘটলে নিজেদের কোণঠাসা আবিষ্কার করতে নারাজ তারা।

সেজন্য চুক্তি স্বাক্ষরের কালির দাগ শুকানোর আগেই ১৯২০ সালে তারা পরিকল্পনা করে এক সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা সীমারেখা নির্মাণের, যা ইতিহাসের পাতায় পরবর্তীতে ‘ম্যাজিনো রেখা’ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। ওদিকে নাৎসিদের নেতৃত্বে জার্মানদের পুনরুত্থান জানান দিচ্ছিল ফ্রান্সের ভীতি একদম মিথ্যে নয়। সেই ত্রাস থেকে ফ্রান্সকে সুরক্ষার সুবাতাস দিয়েছিল শক্তিশালি বাঙ্কার, ভারী অস্ত্র, কামান, কাঁটাতার, ট্যাঙ্কনিরোধী ব্যূহ এবং হাজার সৈনিকের প্রতিরোধের সমন্বয়ে নির্মিত এই ম্যাজিনো রেখা।

তখন কে জানতো, সেই সীমারেখার সূক্ষ্ম দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে একদিন ফ্রান্সকে গুঁড়িয়ে দেবে নাৎসিরা। কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি, এককালের গৌরব থেকে অভিধানের পাতায় ‘মিথ্যে সুরক্ষার আশ্বাস’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হবে সেই ঐতিহাসিক সীমারেখা।

রেখার প্রস্তাবনা

১৯১৪ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরেই জার্মানরা ফ্রান্স আক্রমণ করে বসে। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে চলা সংঘাতে জার্মানি ফ্রান্সের প্রায় ৮ হাজার বর্গ মাইল অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। তৎকালীন নথি ঘেঁটে জানা যায়, দখলকৃত অঞ্চলে ফ্রান্সের মোট ইস্পাতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ উৎপাদিত হতো। তাছাড়া এখানে ছিল জাতীয় কয়লা মজুদের ৪০% এবং দেশটির মোট কাঁচা লোহার ৬৪% উৎপাদন ক্ষেত্র। এর ফলে যুদ্ধকালীন দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নতুনভাবে জার্মানিসহ অন্যান্য দেশের দখলদারিত্ব থেকে এসব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল রক্ষা করতে এমন কিছু দরকার ছিল যা সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকেও রুখে দিতে পারে। আর এই ‘প্রয়োজন’ই ম্যাজিনো রেখা নামক প্রকল্পের ‘প্রসূতি’ হিসেবে আবির্ভূত হলো।

ম্যাজিনো রেখার ‘ম্যাজিনো’ শব্দটি এসেছে ১৯২০ সালের দিকে ফ্রান্সের যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বরত রাজনীতিবিদ আন্দ্রে ম্যাজিনো’র নাম থেকে। নামকরণে অবদান থাকলেও এ ধরনের প্রকল্প তার পূর্বের যুদ্ধমন্ত্রী পল পেইনলেভ-এর প্রস্তাবিত ছিল। পরবর্তীতে আন্দ্রে ম্যাজিনো শত্রু আগ্রাসন রুখে দিতে সরকারকে ভারী অস্ত্রসজ্জিত সীমারেখা নির্মাণের জন্য চাপ দিতে থাকে। তবে কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। কারণ এ রকম প্রতিরক্ষা তৈরি করতে খরচ হবে প্রচুর।

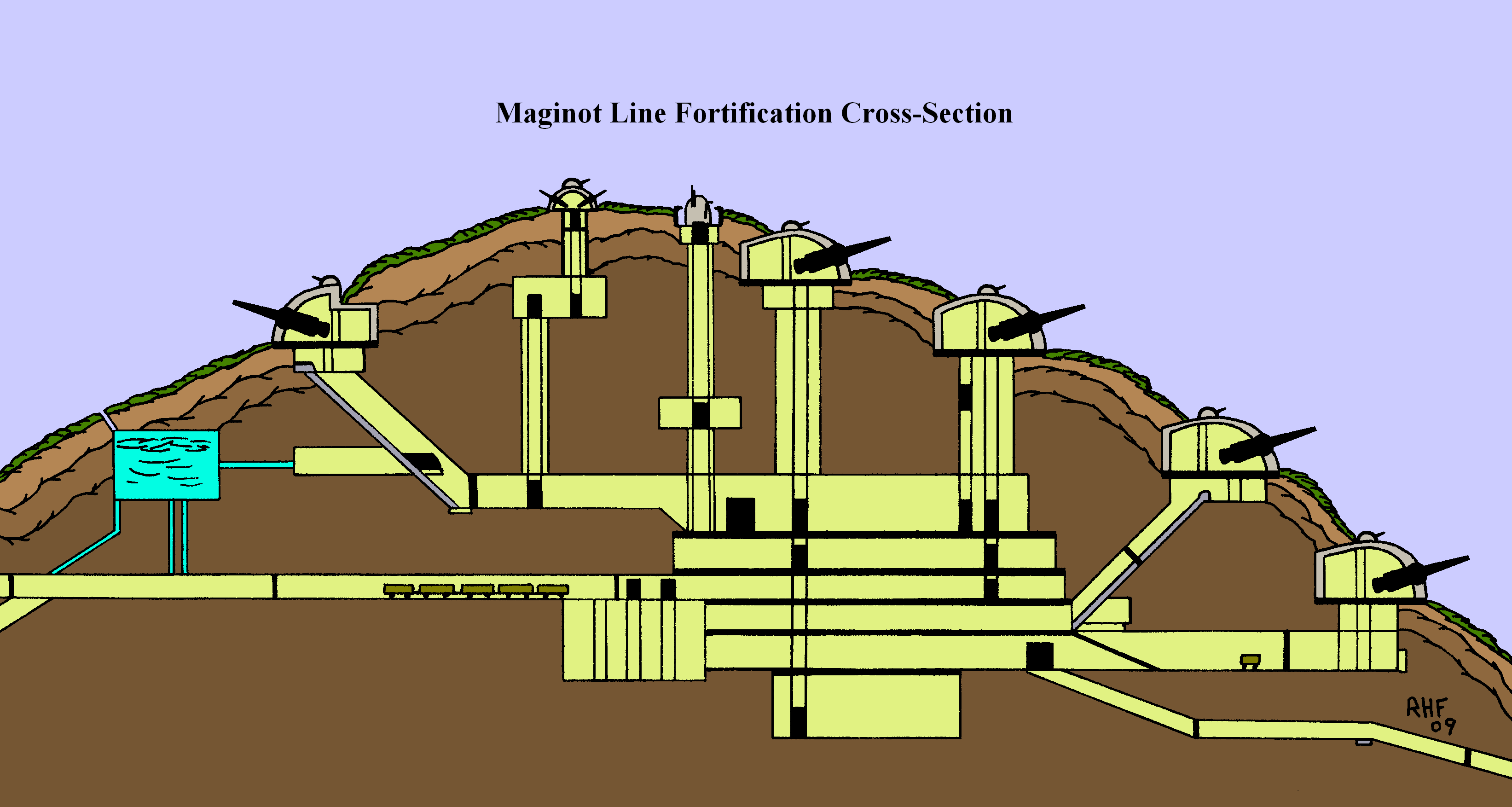

ম্যাজিনোর প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষা রেখার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২৮০ মাইল এবং রেখা বরাবর অসংখ্য বাঙ্কার, পিলবক্স এবং ভূগর্ভস্ত কুঠুরি নির্মাণ করা হবে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী একটি কার্যকর সীমারেখার নকশা প্রণয়নের দায়িত্ব নেয় ফ্রান্সের Commission d’Organisation des Régions Fortifiées (CORF) নামক সংস্থা। চূড়ান্ত নকশা বানাতে লেগে যায় আরও ১০ বছর। নকশা অনুমোদন শেষে ১৯২৯ সালে শুরু হয় ঐতিহাসিক এই সীমারেখা নির্মাণের কাজ।

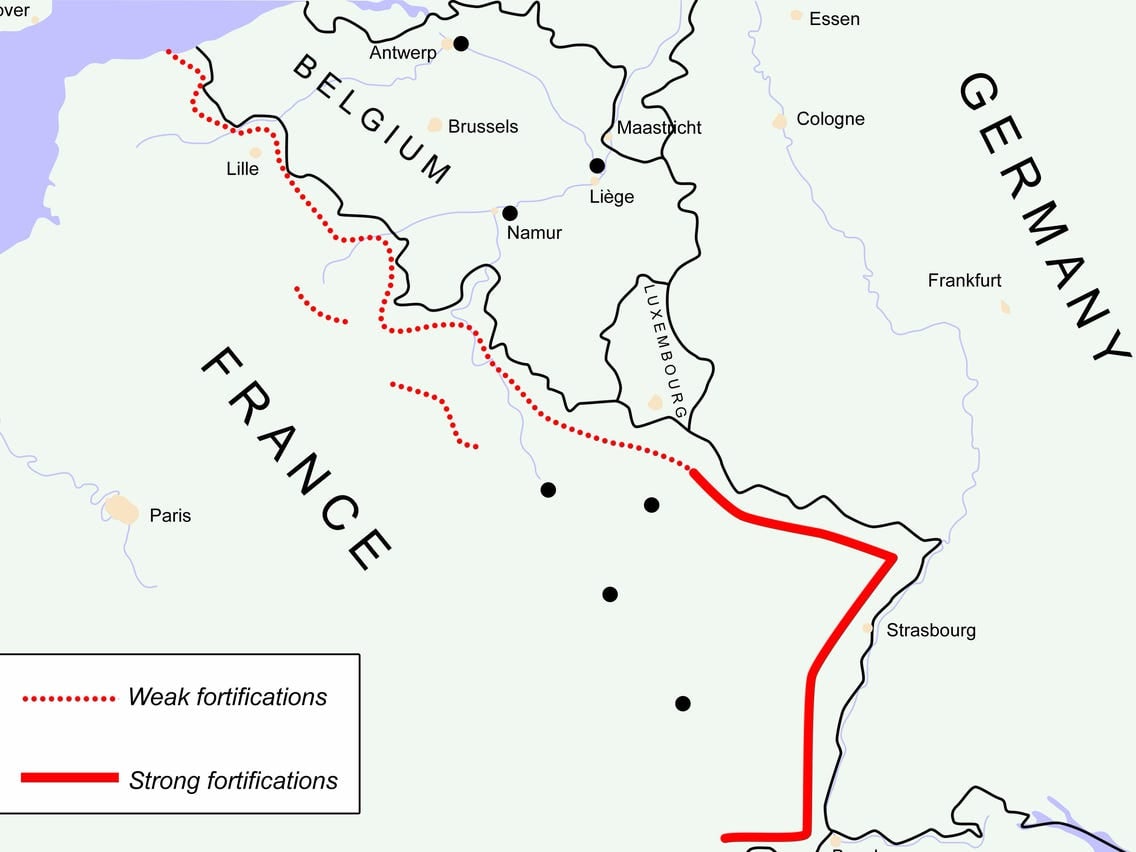

ম্যাজিনো রেখা নির্মাণের জন্য নকশাকারগণ রাইনল্যান্ড অঞ্চলকে নির্বাচিত করেছিলেন। এখানে জার্মানির সাথে ফ্রান্সের দীর্ঘ অসমরিকীকৃত অঞ্চল রয়েছে। এই অঞ্চলকে সীমারেখা নির্মাণের জন্য পছন্দ করার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ হলো, ফ্রান্সের সাথে ইতালি এবং সুইজারল্যান্ডের সীমান্ত রয়েছে যা আল্পস পর্বতমালা দিয়ে সুরক্ষিত রয়েছে। পূর্বের সীমানায় রাইন নদী এবং ভোসগেসের পাহাড় প্রাকৃতিক বেষ্টনী হিসেবে দেশটিকে সুরক্ষা দিচ্ছে। তাই বাকি রইলো জার্মান সীমান্তের রাইনল্যান্ড। এজন্য এখানেই নির্মাণ শুরু হয় সীমারেখা।

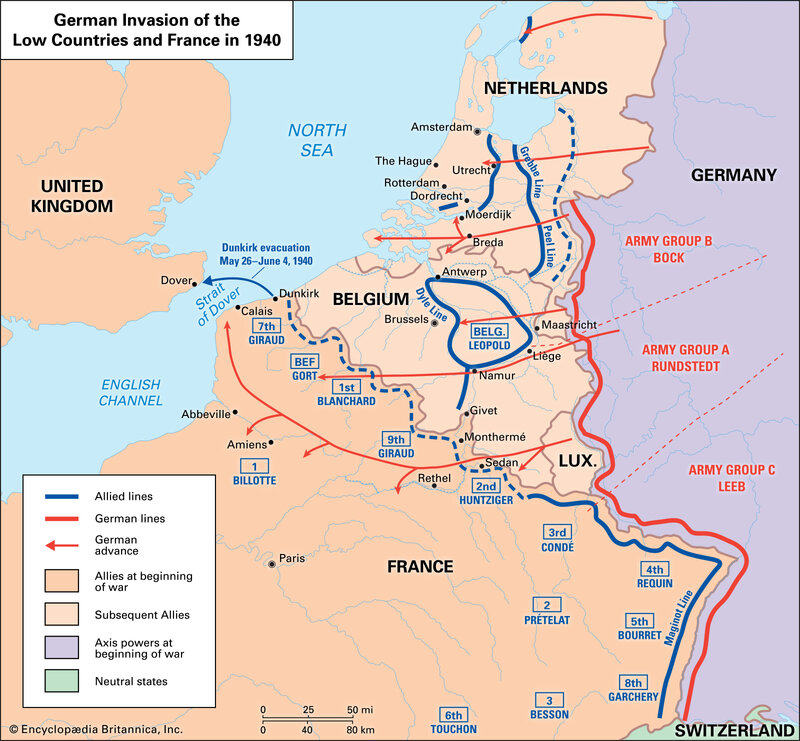

ফ্রান্সের সাথে জার্মানির সীমারেখা প্রায় ৩০০ মাইল দীর্ঘ ছিল। ম্যাজিনো রেখা মূলত এই দীর্ঘ সীমান্ত বরাবর নির্মাণ করা হয়। আল্পস থেকে শুরু করে এটি ফ্রান্স-লুক্সেমবার্গ সীমান্তে এসে শেষ হয়। লুক্সেমবার্গের পর ফ্রান্সের সাথে শুরু হয় বেলজিয়ামের সীমান্ত। মানচিত্রে চোখ বুলালে দেখা যাবে ম্যাজিনো রেখা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে ইংলিশ চ্যানেল পর্যন্ত ফ্রান্স-বেলজিয়াম সীমান্ত বিস্তৃত। কিন্তু এই অঞ্চলে ম্যাজিনো রেখার শক্তিশালী ব্যূহ নির্মিত হয়নি। এর কারণ, শক্তিশালী ম্যাজিনো রেখা ভেদ করতে না পেরে জার্মানরা হয়তো বিকল্প পথে নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়াম আক্রমণ করে ফ্রান্সে প্রবেশ করার পথ খুঁজবে। এরকম কিছু করলে ফ্রান্সে প্রবেশের আগেই আন্তর্জাতিক মহল থেকে জার্মানদের রুখে দিতে সাহায্য চলে আসবে। তাই বেলজিয়াম সীমান্ত বরাবর দুর্বলতর প্রতিরক্ষা বহাল ছিল। ম্যাজিনো রেখা নির্মাণে ফ্রান্স সরকারের খরচ হয়েছিল প্রায় ৩.৩ বিলিয়ন ফ্রাঙ্ক।

অসাধারণ প্রতিরক্ষাব্যূহ

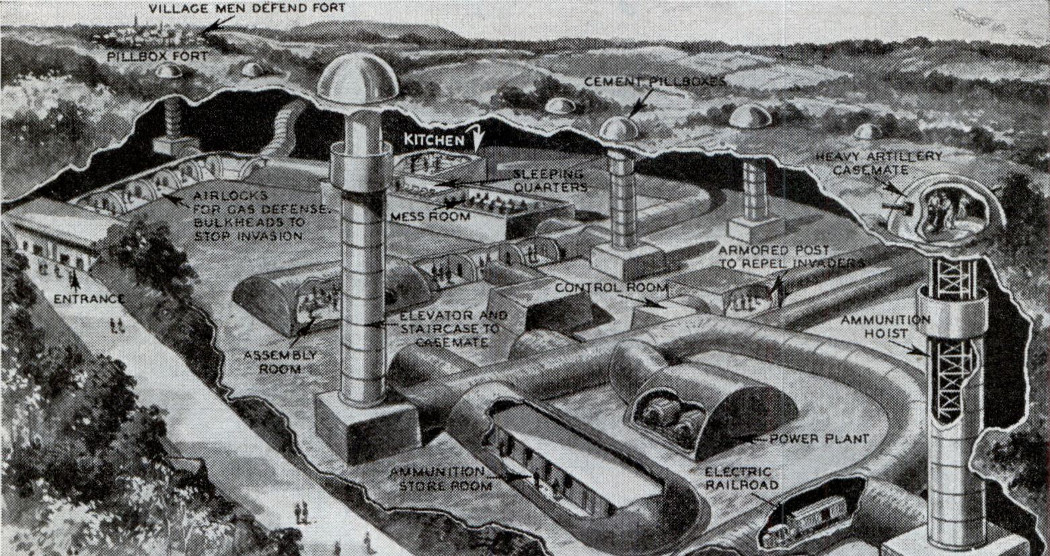

ম্যাজিনো সীমারেখা তৈরি করতে কারিগরদের লেগে যায় আরও ১০ বছর। এর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। এখানে ১৪২টি বাঙ্কার, ৩৫২টি ভূগর্ভস্ত কক্ষ, ৫ হাজার দূর্গ নির্মাণ করতে লেগেছিল ১.৫ মিলিয়ন ঘন মিটার আয়তনের কংক্রিট এবং দেড় লাখ টন ওজনের ইস্পাত। একাধিক প্রতিরক্ষা স্তরে নির্মিত এই রেখার প্রস্থ গড়ে ১৬ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জার্মান সীমান্তের দিকে শুরুতেই রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। এখানে ছদ্মবেশধারী সৈনিকরা সর্বক্ষণ জার্মানির দিকে নজর রাখতো।

পেছনে বেশ কয়েকটি স্থানে স্থাপন করা আছে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক, মর্টার ও মেশিন গান। এখানে মাটির নিচে নির্মিত কুঠুরিতে পদাতিক সেনাদের কয়েকটি দল অবস্থান করতো। শত্রুর মোকাবেলায় প্রথম প্রতিরোধ হিসেবে সুরক্ষা দেবে এরা। পরবর্তী স্তরে সব মিলিয়ে ১৪২টি গোলন্দাজ ঘাঁটি রয়েছে। যেকোনো আকারের সামরিক বাহিনীকে রুখে দিতে বেশ কার্যকরভাবে স্থাপন করা হয়েছিল একেকটি ঘাঁটি।

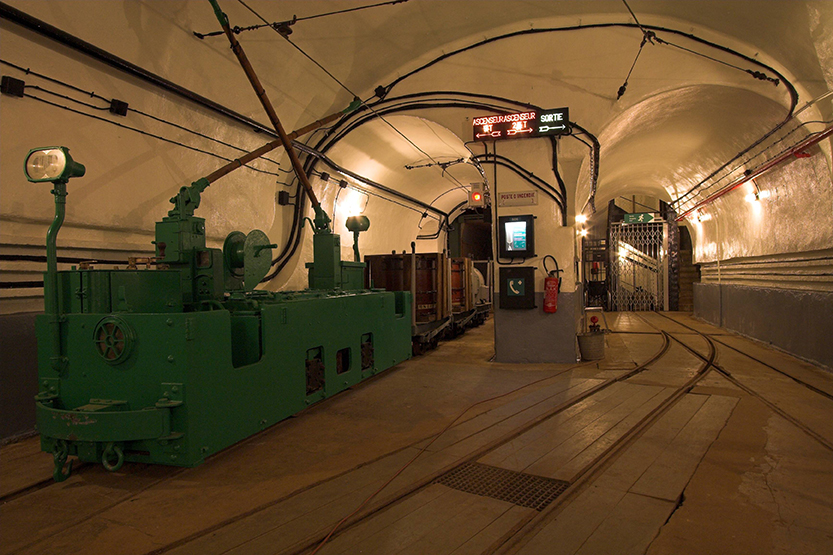

ফরাসি সৈনিকরা যেন খুব সহজেই সবগুলো ঘাঁটির সাথে যাতায়াত রক্ষা করতে পারে, এজন্য কয়েকশত সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করা হয়েছিল। ম্যাজিনো রেখার এই প্রতিরোধের উপর নজর রাখতে সংলগ্ন পাহাড়গুলোতে ৭৮টি স্থাপনা ছিল। এগুলোর সাহায্যে শত্রুপক্ষের সৈনিক এবং সামরিক যানবাহনের উপর গোলন্দাজরা মোক্ষম আঘাত হানতে সক্ষম। তৎকালীন সমরক্ষেত্রে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল বেতার। ম্যাজিনো রেখায় বেতারের পাশাপাশি টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছিল, যা ছিল দ্রুততর। এর ফলে শত্রুপক্ষ সীমারেখায় আক্রমণ করা মাত্রই সেনা দফতরে খবর পৌঁছানো সম্ভব হতো। একদিকে ম্যাজিনো রেখার ভারী অস্ত্রের আঘাতে শত্রুপক্ষের গতিবিধি ধীর করা সম্ভব হবে, অন্যদিকে প্রয়োজনমতো গোলাবারুদ এবং সেনা পাঠানোর জন্য সময় পাওয়া যাবে।

শত্রুকে চমকে দেওয়া ফাঁদ

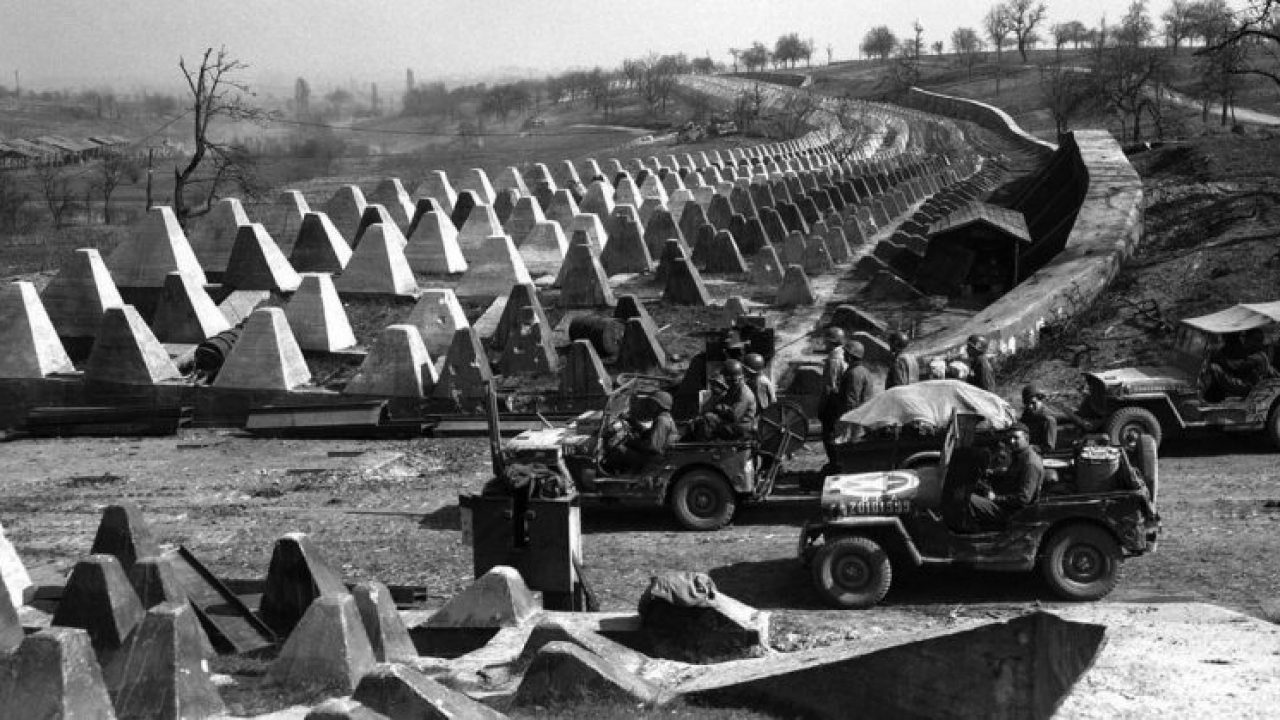

ম্যাজিনো রেখার ভারী গোলাবারুদের পাশাপাশি শত্রুপক্ষকে চমকে দেওয়ার জন্য একাধিক ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন নকশাকারগণ। যদি কোনো কারণে অস্ত্র ও গোলাবারুদকে পরাস্ত করে শত্রুপক্ষ সামনে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে তাদের কাজটি কঠিন করতে নানা জায়গায় পুঁতে রাখা হয়েছিল স্থল মাইন। এমনকি জায়গায় জায়গায় লোহার মোটা খুঁটি পুঁতে রাখা হয়েছিল। বিশেষ করে, জার্মানদের সামরিক বাহিনীর প্রাণভোমরা ট্যাঙ্ক বাহিনীকে (Panzer Division) রুখে দিতে এই খুঁটিগুলো যথেষ্ট ছিল। জার্মানদের ট্যাঙ্কের গতিবিধি রুখে দিতে পারলে তাদের হারানো অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

শত্রুদের চমকে দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি বাঁধ নির্মাণ করেছিল ফরাসিরা। প্রয়োজনে শত্রুদের চলার পথে জরুরি ভিত্তিতে পানি প্রবাহিত করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করাই ছিল বাঁধগুলোর মূল উদ্দেশ্য। বাঙ্কারগুলোর দেয়াল নির্মাণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে প্রকৌশলীদের মুনশিয়ানা। দেয়ালগুলো ছিল ১২ ফুট প্রশস্ত। জার্মান সীমান্তের দিকে ব্যবহার করা হয়েছে মজবুত এবং মোটা কংক্রিটের স্তর। কিন্তু পেছনের দিকের স্তর বেশ হালকা এবং পাতলা। এর ফলে শত্রুদের জন্য বাঙ্কারের দেয়াল ভেদ করা দুরূহ ছিল। যদি কোনো কারণে জার্মানরা বাঙ্কারের দখল পেয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ফরাসিরা প্রতি আক্রমণ করলে বাঙ্কারের পাতলা স্তরের দেয়াল বেশ সহজেই গুঁড়িয়ে দিতে পারবে।

এতক্ষণ হলো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গল্প। এখন দেখা যাক, প্রতিরক্ষার কাণ্ডারিদের আবাসনের ব্যবস্থা কেমন ছিল। ম্যাজিনো রেখায় প্রায় ৫ লাখ ফরাসি পদাতিক সৈনিক, প্রকৌশলী এবং গোলন্দাজের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এত মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করা মোটেও সহজ কাজ ছিল না। তবে ঐতিহাসিকদের মতে, তুলনামূলক আরামদায়ক ব্যবস্থা ছিল ম্যাজিনোর ব্যারাকগুলোতে। মাটির নিচে ব্যারাকের পাশাপাশি, মেস, হাসপাতাল এমনকি বিনোদনকক্ষও স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিটি অংশে স্বতন্ত্র জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। তাছাড়া ছিল উষ্ণ এবং শীতল পানির ব্যবস্থা। যেকোনো ধরনের লম্বা অবরোধের ক্ষেত্রে প্রতিটি সৈনিকের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ ছিল। শত্রুপক্ষ রাসায়নিক গ্যাস আক্রমণ করলেও যেন বেঁচে থাকতে পারে, সেজন্য অত্যাধুনিক বায়ু নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ করা হয়েছিল। স্থাপনাগুলোর মধ্যে ন্যারোগেজ রেলের মাধ্যমে যাতায়াত স্থাপন করা হয়েছিল।

সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কোনো অভিযোগ না থাকলেও, মাটির নিচে দিনের পর দিন বাস করা যে কারো জন্য কষ্টকর। ম্যাজিনো রেখার কুঠুরি এবং সুড়ঙ্গপথ অনেকটাই স্যাঁতস্যাঁতে থাকতো। এর ফলে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়তো।

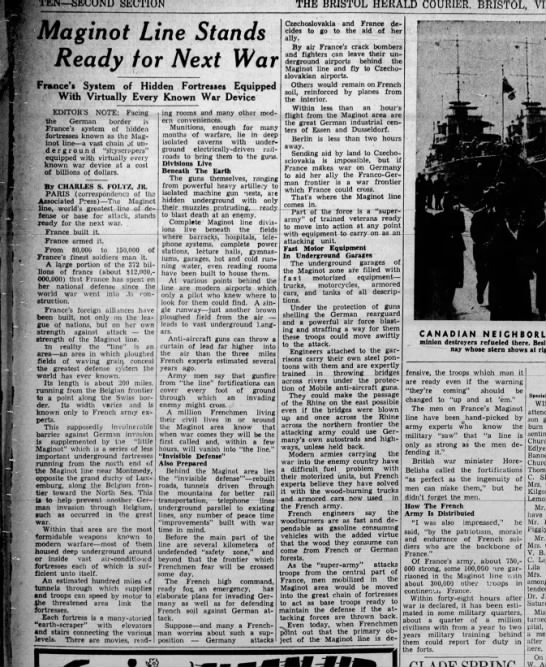

প্রচারেই প্রসার

ম্যাজিনো রেখার মতো অসামান্য প্রতিরক্ষা বেষ্টনী নির্মাণ তখন সারাবিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। রাতারাতি তারকাদের ন্যায় খ্যাতি অর্জন করে এই বিস্ময়কর রেখা, পরিণত হয় জাতীয় গৌরবে। পত্রিকার পাতা, বেতার অনুষ্ঠানসহ নানা জায়গায় ফলাও করে এই রেখা নিয়ে তথ্য প্রচারিত হতে থাকে। এই রেখা যেন ফরাসি অদম্যতার প্রতীক। ম্যাজিনোর নেশায় বুঁদ থাকা ফরাসিদের অনেকেই ভাবতো এই রেখা থাকতে অতিরিক্ত কোনো পদাতিক বাহিনীর প্রয়োজন পড়বে না। এই সুযোগে দেশটির যুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে ম্যাজিনো সম্পর্কে বহু মিথ্যে প্রচারণা চালানো হয়। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক মহলে ম্যাজিনো রেখা নিয়ে উচ্চবাচ্য করা হয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর সমাদর বাড়তে থাকে।

ম্যাজিনোর দেখাদেখি অন্যান্য দেশেও এ ধরনের সীমারেখা নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৩৬ সালে বুলগেরিয়ার সাথে ১০০ মাইল মেটাক্সাস সীমারেখা নির্মাণ শুরু করে গ্রিস। এর আগের বছর জার্মানির সাথে সুরক্ষিত সীমারেখা নির্মাণের কাজ শুরু করেছিল চেকোস্লোভাকিয়া। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাদের ভয়ে এমন সীমারেখা নির্মাণ হয়েছে, খোদ সেই জার্মানরাই ম্যাজিনোর বিপরীতে নিজেদের ‘ওয়েস্টওয়াল’ সীমারেখা নির্মাণের কাজে হাত দেয়। মিত্রশক্তির কাছে সেই রেখা ‘সিগফ্রিড রেখা’ নামে পরিচিত। সোজা কথায়, ম্যাজিনো রেখা ইউরোপের বুকে সামরিক প্রতিরোধের এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

আশার গুড়ে বালি

ম্যাজিনো রেখার কয়েক স্তরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দেখে বিশ্বের যেকোনো বাহিনী এখানে আক্রমণ করার আগে দু’বার ভাবতে বাধ্য হবে। এ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুফাঁদ। রীতিমতো দুর্ভেদ্য এই রেখার অভ্যন্তরে ফ্রান্স যেন নিরাপদ এক বলয়। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় লেখা হলো ভিন্ন একটি গল্প। ফ্রান্সের ভারী অস্ত্রশস্ত্র দেখে জার্মানরা ভিন্ন পন্থায় আক্রমণ করার কৌশল অবলম্বন করেছিল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের পর ফ্রান্স সতর্ক হয়ে যায়। ফ্রান্সের জেনারেলগণ ম্যাজিনো রেখা ব্যতীত বেলজিয়াম সীমান্তে পদাতিক সেনা মোতায়েনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে একটি অঞ্চলে সেনা মোতায়েন করা হয়নি, আর তা ছিল আরডেনের ঘন জঙ্গল। এই ঘন এবং বিপজ্জনক জঙ্গল দিয়ে হিটলার বাহিনী আক্রমণ করতে পারে এমন সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছিল ফ্রান্স। কিন্তু তাদের এই ধারণা ছিল ভুল। আর সেই ভুলের খেসারত ছিল মারাত্মক।

১৯৪০ সালের ১০ মে অ্যাডলফ হিটলার ত্রিমুখী অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। একদিকে বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডস আক্রমণ করে বসে জার্মানি; ঠিক যেমনটি ধারণা করেছিল ফরাসিরা। আরেক বাহিনী ম্যাজিনো রেখার দিকে সঙ্ঘাতে জড়িয়ে পড়ে ফ্রান্সের সাথে। এই দুইদিক যখন ব্যস্ত, তখন জার্মানরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ চাল দিয়েছিল আরডেনের জঙ্গলে। দুর্ভেদ্য জঙ্গল দিয়ে এক শক্তিশালী বাহিনী ফ্রান্সের দিকে আক্রমণ চালাতে থাকে। অরক্ষিত আরডেন থেকে আক্রমণ দেখে ফ্রান্স হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। যখন ম্যাজিনো রেখাকে প্রধান প্রতিরোধ হিসেবে ধরে তারা পরিকল্পনা সাজাচ্ছিল, তখন ম্যাজিনো রেখাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই ফ্রান্সে প্রবেশ করলো জার্মানি।

তাছাড়া জার্মান বিমানবাহিনী আকাশপথে ম্যাজিনোতে সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। স্থলে আক্রমণ চালায় পদাতিক, ট্যাঙ্ক এবং গোলন্দাজ বাহিনী। ৪ দিনের এই আক্রমণে ফ্রান্সের পুরো গ্যারিসন পরাস্ত হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ কক্ষগুলোতে বোমা হামলায় আগুন লেগে আরও ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। জার্মানদের সাথে হাত মিলিয়ে ১৯৪০ সালের ১০ জুন ম্যাজিনো রেখা আক্রমণ করে ইতালি। যদিও ম্যাজিনো রেখা অভেদ্য ছিল, কিন্তু জার্মানরা পেছন দিয়ে আক্রমণ করে ফরাসি সেনাদের দলছুট করে দেয়। ম্যাজিনো ছিল ফ্রান্সের একমাত্র ভরসা। সেই ভরসা ধূলিসাৎ হওয়ার পর ১২ জুন ফ্রান্স সেনাবাহিনী ম্যাজিনো রেখা পরিত্যাগ করতে থাকে। ১৪ জুনের মধ্যে ম্যাজিনো থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার হয়ে যায়। এর মাধ্যমে ফ্রান্সের বুকে শুরু হয় হিটলার আগ্রাসনের কালো অধ্যায়।

আকিলিসের গোড়ালি

ম্যাজিনো রেখাকে যদি গ্রিক বীর আকিলিসের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে আপাতদৃষ্টিতে তার গোড়ালি ছিল আরডেনের জঙ্গল। তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করে বুঝা যায়, ফ্রান্সের পুরো পরিকল্পনার গোড়ায় গলদ ছিল। ফ্রান্সের সেনাবাহিনী তখনও অনেকটা ১ম বিশ্বযুদ্ধের ধ্যানধারণায় আটকা ছিল। ম্যাজিনো রেখা নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা, তবে তা ছিল একমাত্রিক সমাধান। এখানে শুধু স্থল প্রতিরোধের দিকে নজর রাখা হয়েছিল। অথচ শত্রুপক্ষ জার্মানরা তখন শক্তিশালী বিমানবাহিনী গঠন করার কাজে হাত দিয়েছিল। তাছাড়া মিশ্র বাহিনীর সমন্বয়ে বহুমাত্রিক আক্রমণের মাধ্যমে তারা যেকোনো বড় বাহিনীকে পরাজিত করতে পারতো। তাই ম্যাজিনো রেখা ছিল ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সেকেলে একটি ধারণা।

তবে এসবকিছুর পরেও হয়তো জার্মানদের রুখে দেওয়া সম্ভব হতো, যদি ম্যাজিনো রেখা বেলজিয়াম সীমান্তেও স্থাপিত হতো। অর্থ, সময় এবং প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থান এই রেখা বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় ছিল। জার্মানরা ফ্রান্সের ধারণা অনুযায়ী ঠিকই বেলজিয়াম আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এই তথ্যকে কাজে লাগাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ছিল তারা। আর সবচেয়ে বড় ভুল ছিল আরডেন জঙ্গল অরক্ষিত রাখা। তবে একেবারে বিফলে যায়নি এই সীমারেখা। ১৯৪৫ সালে জার্মানদের যখন মিত্রবাহিনী পিছু হটিয়ে দিচ্ছিলো, তখন ম্যাজিনো রেখার কামানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো। তবে ম্যাজিনোর মতো বিলিয়ন ফ্রাঙ্ক মেগাপ্রকল্প থেকে প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি, যা কখনোই পূরণ হয়নি।

ম্যাজিনোর একাল-সেকাল

২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ম্যাজিনো রেখা পুনরায় দখলে নেয় ফ্রান্স। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্থাপনাগুলো মেরামত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে। বেশ কয়েকটি স্থানে নতুন প্রতিরোধ ব্যবস্থা বসানো হয়। ন্যাটো গঠিত হওয়ার পর বেশ কয়েকবছর ম্যাজিনো রেখার বাঙ্কারগুলো ন্যাটোর পরিচালনা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৬০ সালের শেষদিকে ন্যাটো জোট থেকে ফ্রান্স পদত্যাগ করলে ম্যাজিনো রেখা পুনরায় জাতীয় আওতাধীন হয়। ততদিনে সামরিক অঙ্গন বহুদূর এগিয়ে গেছে। ম্যাজিনোর প্রতিরোধ তখন যুগের সাথে বেমানান। তাই কৃষিকাজ আর মদ প্রস্তুত করার কারখানার নিকট নিলামে এই স্থাপনা বিক্রি করে দেয় সরকার।

তবে ২য় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক হিসেবে বহু স্থাপনা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এখন পর্যন্ত সেই বাঙ্কার, কুঠুরি, সুড়ঙ্গপথগুলো ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত আছে। প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক ম্যাজিনো রেখা ভ্রমণ করে সেই মহাযুদ্ধের ইতিহাসকে উজ্জীবিত রাখছে। একইসাথে সামরিক ইতিহাসের অন্যতম ব্যর্থ প্রকল্প হিসেবে ম্যাজিনো রেখার নাম এখনও উচ্চারিত হয়।