অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক কলহে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। তার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে বাংলাসহ বহু অঞ্চলের রাজনৈতিক দৃশ্যে বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই পরিবর্তনের অংশ হিসেবে সুবাহ বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন ‘নওয়াবি’ শাসন। মূলত সুবাহর শাসকদের সুবেদার বা ‘নাজিম’ বলে ডাকা হতো।1 নাজিম শব্দ থেকে নবাব শব্দের ব্যুৎপত্তি। মুঘল সম্রাটদের অনুমোদিত এই নবাবরা স্বাধীনভাবে সুবার শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন।

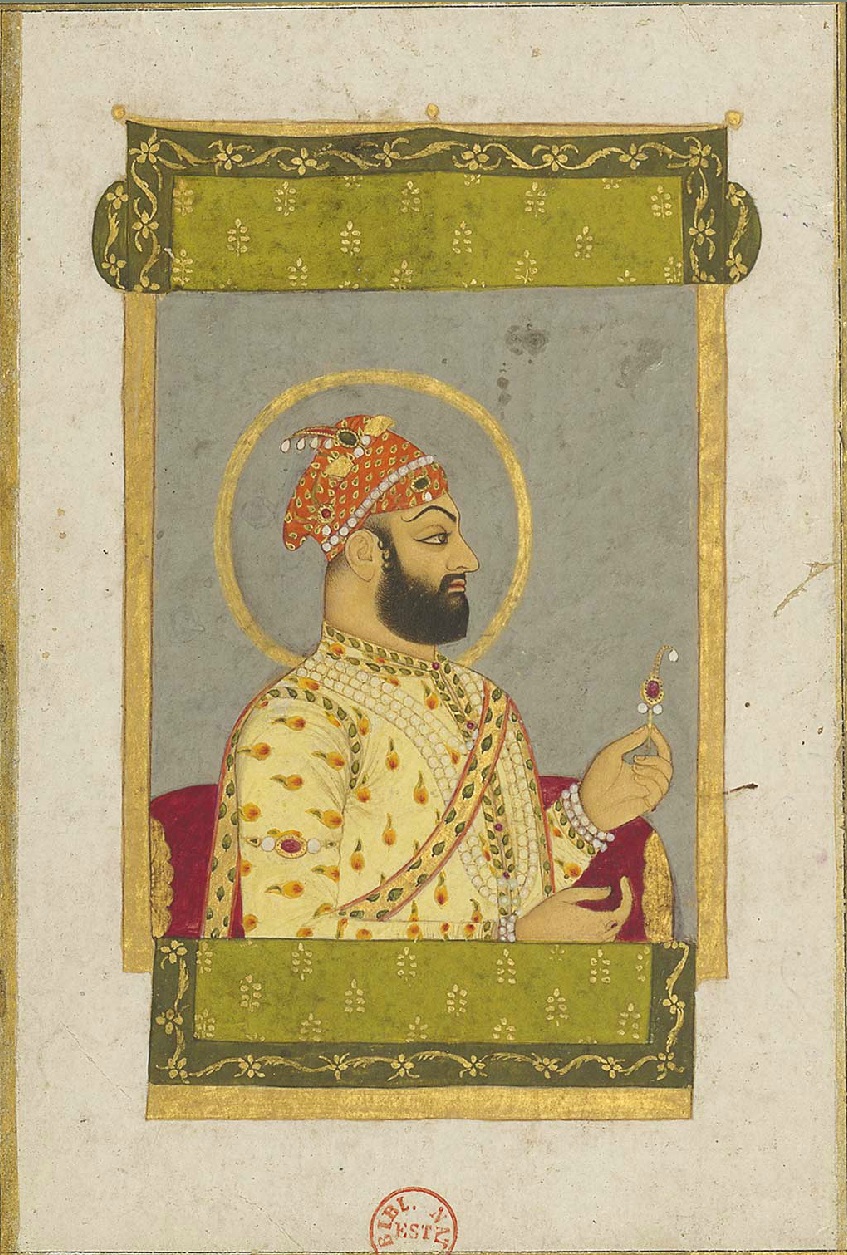

বাংলার বুকে নওয়াবি শাসনামলের গোড়াপত্তন করেন যিনি, তিনি ছিলেন মুর্শিদকুলি খান। ১৭১৭ সালে তিনি বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক দেওয়ান, বাংলা এবং উড়িষ্যার নাজিম, জেলা ফৌজদারসহ বহু পদে দায়িত্ব পালন করা মুর্শিদকুলি খানের হাত ধরে বাংলার ইতিহাসে রচিত হলো এক নতুন অধ্যায়। এই মুর্শিদকুলি খানের জীবনযাত্রা অত্যন্ত ঘটনাবহুল এবং বৈচিত্র্যময় ছিল।

ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম

মুর্শিদকুলি খানের জন্ম নিয়ে বেশ কয়েকটি মতামত প্রচলিত রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত মতগুলোর একটি হচ্ছে, আনুমানিক ১৬৬০ সালে তিনি দাক্ষিণাত্য মালভূমির এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালে তার নাম ছিল সূর্য নারায়ণ মিশ্র। তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না। মাত্র দশ বছর বয়সে সূর্য নারায়ণকে শায়েস্তা খানের একজন দেওয়ান ক্রয় করে নিয়ে যান। হাজি শফি ইস্পাহানি নামক সেই দেওয়ান তাকে ধর্মান্তরিত করে নাম রাখেন মোহাম্মদ হাদি। হাজি শফি মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে ‘দেওয়ান-ই-তান’ হিসেবে বাংলা এবং দাক্ষিণাত্যে দায়িত্বরত ছিলেন। দেওয়ানের কাছে পুত্রস্নেহে বড় হতে থাকেন শিশু হাদি। তার শিক্ষা-দীক্ষার বন্দোবস্ত করেন হাজি শফি। উন্নত শিক্ষার জন্য তাকে সুদূর পারস্যে প্রেরণ করা হয়। অভিভাবক হাজি শফির মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পারস্যে অবস্থান করেন।

এরপর ১৬৯৬ সালে তিনি ফিরে আসেন ভারতবর্ষে। এখানে তিনি বেরার প্রদেশের দেওয়ানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। রাজস্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী মোহাম্মদ হাদি অল্প সময়ের মধ্যে মুঘল রাজপরিবারের নজর কাড়তে সক্ষম হন। তার বিচক্ষণতা, সততা এবং পরিশ্রমী ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে তার জন্মস্থল দাক্ষিণাত্যের (হায়দ্রাবাদ) দেওয়ান হিসেবে নতুন চাকরি প্রদান করেন। তার রাজস্ব বিষয়ক জ্ঞানের জন্য নতুন উপাধি দেন ‘করতলব খান’।

করতলব থেকে মুর্শিদকুলি

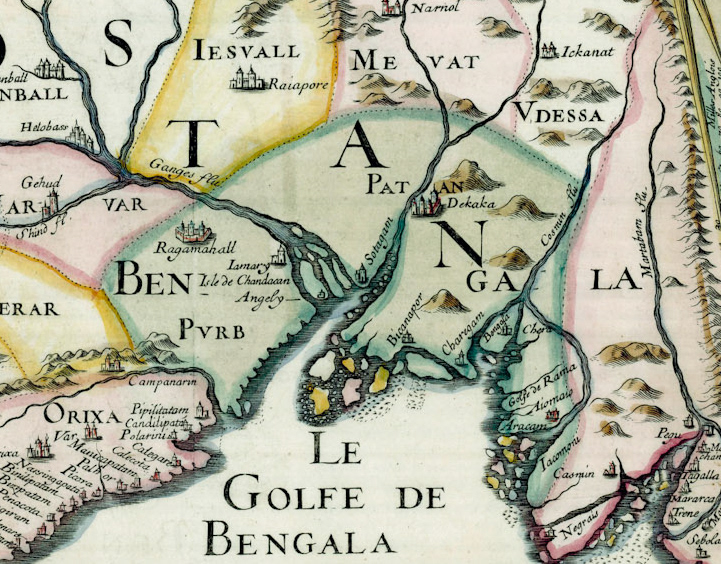

সেই সময়ে বাংলা সুবার অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ নাজুক ছিল। সেখানে রাজস্ব আদায়ের হার ছিল খুব কম। কিন্তু তখন মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেজন্য বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করে করতলব খানকে বাংলায় পাঠান আওরঙ্গজেব। তিনি বাংলার দেওয়ান হয়ে ঢাকায় (তৎকালীন জাহাঙ্গীরনগর) পৌঁছেন। তখন বাংলার নাজিম ছিলেন সম্রাটের নাতি আজিম-উস-শান। বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন তিনি। তার দেহরক্ষীর সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। করতলব খান খরচ কমাতে তার ৭ হাজার দেহরক্ষীকে কর্মচ্যুত করেন।2 এই ঘটনায় নাজিম ক্রোধান্বিত হয়ে যান। তার নির্দেশে দেহরক্ষীরা পথিমধ্যে করতলব খানকে অপদস্ত করেন। তিনি বুঝতে পারলেন ঢাকায় অবস্থান করা তার জন্য নিরাপদ নয়। তিনি সম্রাটকে তার অবস্থার কথা জানান। আওরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ বাংলার রাজস্ব বিভাগ ঢাকা থেকে ভাগীরথীর তীরবর্তী মকসুদাবাদে (মখসুদাবাদ) স্থানান্তর করেন। নাজিমকেও পাটনায় পাঠিয়ে বাংলাকে নায়েবের শাসনের অন্তর্ভূক্ত করেন।2

আজিম-উস-শানের বদলির পর করতলব খান স্বাধীনভাবে বাংলার রাজস্ব সংস্কারের কাজে হাত দেন। তার অভিজ্ঞতার স্পর্শে বাংলার রাজস্ব আদায় হার রাতারাতি বেড়ে যায়। ১৭০৩ সালে তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়ে সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘মুর্শিদকুলি খান’ উপাধি প্রদান করেন। নতুন উপাধির সাথে আসলো নতুন খ্যাতি, যশ এবং ক্ষমতা। ১৭০৪ সালে তার সাথে ইউরোপীয় বণিক, অন্যান্য রাজ্যের ফৌজদারগণ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে থাকলে সম্রাট আওরঙ্গজেব মকসুদাবাদের নাম বদলে মুর্শিদাবাদ রাখার অনুমতি দেন। মুর্শিদাবাদের টাকশালে মুদ্রিত টাকার লেখা বিবেচনা করে ইতিহাসবিদগণ এই নামকরণের সময়কাল ১৭০৪ সাল ঠাহর করেছেন। একইসাথে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকার বদলে মুর্শিদাবাদে স্থাপন করা হয়।3

রাজস্ব ব্যবস্থায় বিপ্লব

মুর্শিদকুলি খান মুঘল সম্রাটের মন জয় করেছিলেন রাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল বিপ্লব ঘটিয়ে। তাই এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে জেনে নেওয়া যাক তার নেওয়া সংস্কারগুলো। মুর্শিদকুলি খান যখন বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন, তখন কোষাগারে নগদ টাকার ঘাটতি ছিল। এর কারণে বাজারেও নিত্যদিনের দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দেশি-বিদেশি বণিকরা এখানে পর্যাপ্ত বিনিয়োগে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে। তাছাড়া রাজকর্মচারী এবং শাহাজাদা আজিম-উস-শানের বেপরোয়া খরচে করের টাকা খরচ হয়ে যেত।

এমন যখন অবস্থা, তখন মুর্শিদকুলি খান বাংলার হাল ধরেন। তিনি কর্মচারীদের জায়গীরগুলোকে সরকারি খাস জমির আওতাভুক্ত করেন এবং তাদেরকে উড়িষ্যায় জায়গীর দেওয়া হয়। তিনি বাংলার ভূমি জরিপ পরিচালনা করেন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারা প্রথার প্রচলন করেন।4 বাংলায় বার্ষিক শস্য উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ কর হিসেবে নির্ধারিত ছিল। বিশেষ করে, বাংলার জমিদারগণ এই নির্ধারিত কর ফাঁকি দিত। ইজারাদার নিয়োগ দেয়ার পর কর আদায় বাড়তে থাকে। কর নির্ধারণ করে দেওয়ার কারণে ইজারাদারগণ অতিরিক্ত কর আদায় করতে পারতো না।5 বেশকিছু ভূমি জরিপ এবং কর আদায়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম দেখা গিয়েছিল। তবে সামগ্রিকভাবে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে।

মুদ্রা ঘাটতি প্রতিরোধে তিনি ১৭০৪ সালের দিকে একটি টাকশাল স্থাপন করেছিলেন। প্রাথমিক কিছু জটিলতা শেষে ১৭০৫ সালের পর থেকে মুদ্রা ঘাটতি কমতে থাকে। মুদ্রা ঘাটতি পূরণ হয়ে আরও দেড় কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। বাংলা থেকে বার্ষিক ১ কোটি ৩ লাখ টাকার রাজস্ব পাঠানো হতো মুঘল রাজধানীতে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলি খানের একটি অদ্ভুত নিয়ম ছিল। তিনি হিন্দু কর্মচারী ব্যতীত আর কাউকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিতেন না। এর পেছনে কারণ ছিল, তিনি মনে করতেন যে, হিন্দুগণ শাসকদের প্রতি অনুগত থাকেন এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য বেশি।

তিনি বিশ্বাস করতেন, হিন্দুদের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করার প্রবণতা কম।6 বাংলাতে তখন মুসলিম জমিদারদের মধ্যে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি ছিল। তার এই বিশ্বাস থেকে বাংলায় হিন্দু ইজারাদার নিয়োগ করা হয়। এই নীতির ফলে এখানে হিন্দু জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়।

বাংলার নবাব হলেন যেভাবে

মুর্শিদকুলি খানের সফলতায় একজন মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি হচ্ছেন শাহাজাদা আজিম-উস-শান। ১৭০৭ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন পুত্র বাহাদুর শাহ। এ সময় মুর্শিদকুলি খানের বিরুদ্ধে পুরানো শত্রুতা নতুন করে জাগিয়ে তুলেন আজিম-উস-শান। তার ষড়যন্ত্রে দ্রুত বদলি হয়ে গেলেন মুর্শিদকুলি। এবারের গন্তব্য উড়িষ্যা। সেখানে থিতু হওয়ার আগেই ১৭১০ সালে তাকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ানি দিয়ে বদলি করে দেওয়া হয়। তবে তিনি ১৭১২ সালে পুনরায় বাংলায় ফিরে আসেন। তার পদমর্যাদা এবং প্রভাব তাতে একটুও কমে যায়নি। তাকে ৩ হাজারি মনসব প্রদান করা হয়।7

উল্লেখ্য যে, মনসবের সংখ্যা দিয়ে তখন কারও প্রতিপত্তি এবং সম্মান নির্ধারণ হতো। সেবছরই মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়। এবার শুরু হয় সিংহাসন নিয়ে শাহাজাদাদের মধ্যে লড়াই। ক্ষমতা দখলের এই কোন্দলে রক্তক্ষয়ী সংঘাত ঘটে। সংঘাতে শাহাজাদা আজিম-উস-শান নিহত হন। মুঘল সিংহাসনে আসীন হন তার ভাই জাহান্দার শাহ।

কিন্তু একবছরের মাথায় জাহান্দার শাহের মৃত্যুর পর ফারুখশিয়ার মুঘল সিংহাসনে আসীন হন। নতুন সম্রাটের অধীনে বাংলার নাজিম (সুবেদার) নিযুক্ত হন তার নাবালক পুত্র ফরকুন্দাশিয়ার। ১৭১৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করলে নাজিম হিসেবে বাংলায় আসেন মীর জুমলা। মুর্শিদকুলি খান তখন মীর জুমলার নায়েব হিসেবে নিযুক্ত হন। মীর জুমলার পর ১৭১৭ সালে তিনি বাংলার নাজিমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে মির্জা মুহম্মদের ‘ইবাদতনামা’ গ্রন্থ অনুসারে তিনি ১৭১৬ সালে নবাব হন। এখান থেকেই শুরু হয় বাংলার স্বাধীন নওয়াবি শাসন। আর তিনি হয়ে গেলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। নবাব মুর্শিদকুলি খানকে ‘জাফর খান’, ‘মুতামিম-উল-মুলক আলা-উদ-দৌলা জাফর খান নাসিরী নাসির জঙ্গ বাহাদুর’-সহ বহু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। নবাবকে সাত হাজারি মনসব প্রদান করা হয়।8

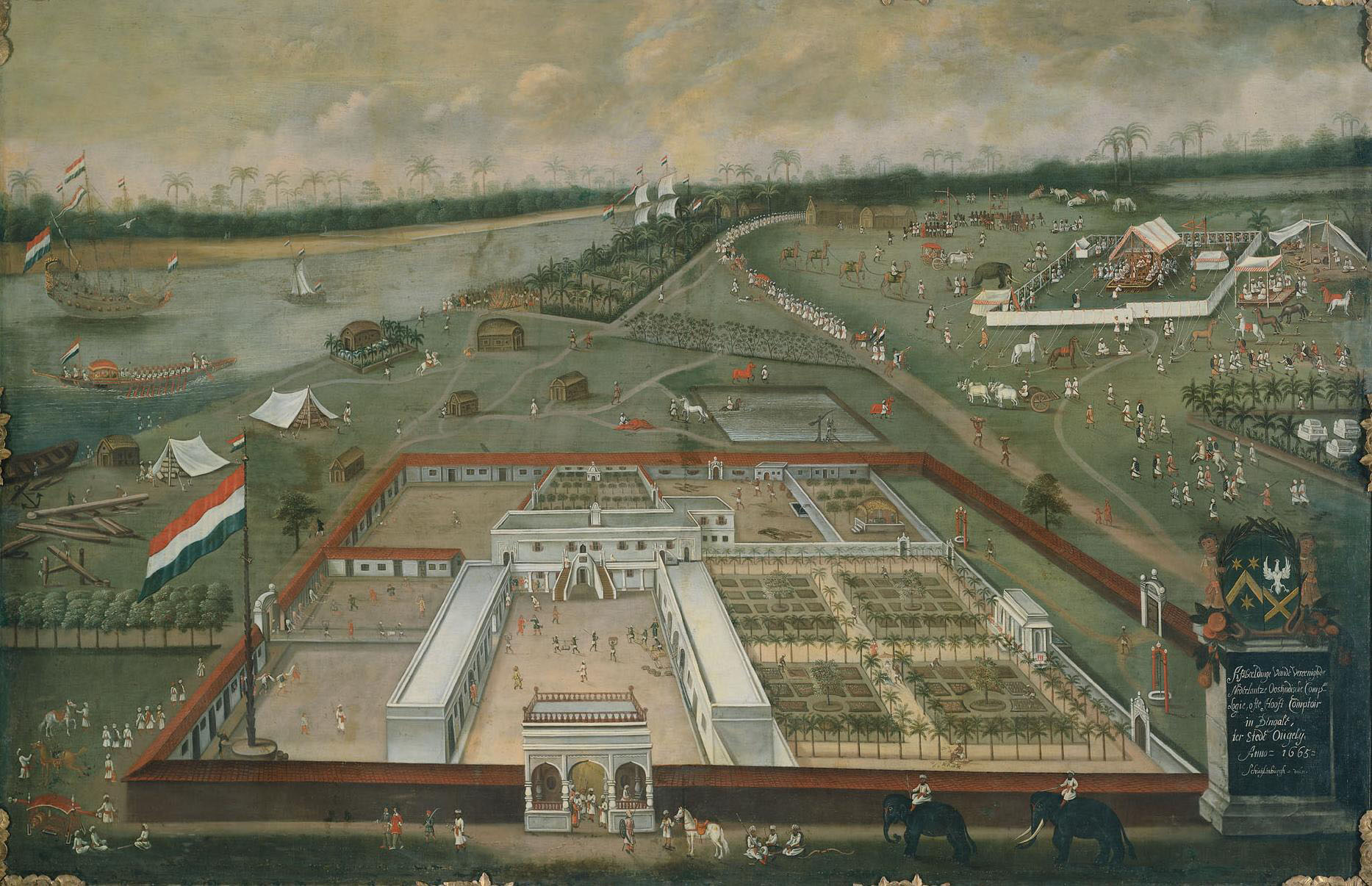

নবাব মুর্শিদকুলি খান রাজধানী হিসেবে মুর্শিদাবাদকে ঢেলে সাজান। তার দেওয়ানি আমল থেকে তিনি এর সংস্কারের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যালয় স্থাপন করেন। দুঘারিয়া অঞ্চলে তিনি একটি প্রাসাদ এবং একটি দেওয়ানখানা (রাজস্ব আদায় কার্যালয়) নির্মাণ করেন। বিদেশি পর্যটক এবং বণিকদের জন্য তিনি একটি সরাইখানা এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৭২০ সালে তিনি এখানে টাকশাল নির্মাণ করেন। নগরীর পূর্বাংশে তিনি নির্মাণ করে সুদর্শনীয় কাটরা মসজিদ। তিনি প্রাক্তন রাজধানী ঢাকাতেও বহু ইমারত নির্মাণ করেন। বর্তমান ঢাকার বেগম বাজারের করতলব খানের পাঁচ গম্বুজ মসজিদ তার আমলে নির্মিত হয়েছিল।

নবাব হওয়ার পরেও তার রাজস্ব বিপ্লব অব্যাহত ছিল। তিনি ১৭২২ সালে টোডরমল এবং শাহ সুজার ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত পদ্ধতির পরিমার্জন সাধন করে নতুন নিয়ম চালু করেন। তার রাজস্ব ব্যবস্থা ইতিহাসের পাতায় ‘মাল জমিনী’ প্রথা হিসেবে সমধিক পরিচিত।5 তখন ভারতবর্ষের বহু মুসলিম শাসক বহুবিবাহ করতেন। মুর্শিদকুলি এদিক থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন। তার একমাত্র স্ত্রী ছিলেন নাসিরি বানু বেগম। তিনি কোনো রক্ষিতাও গ্রহণ করেননি। নাসিরি বানু এবং মুর্শিদকুলির ঘরে ২ কন্যা এবং ১ পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তার এক কন্যার সাথে সুজা-উদ-দিন মোহাম্মদ খানের বিয়ে দেন। তিনি পরবর্তীতে নবাব সুজা-উদ-দৌলা হিসেবে অভিষিক্ত হন।

শিক্ষা এবং অর্থনীতিতে বাংলা

মুর্শিদকুলি খান বাংলাকে পুনরায় বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করেন। তার আমলে সুদূর আরব, পারস্য এবং আর্মেনিয়া থেকে বণিকরা বাংলায় বাণিজ্য করতো। বাংলার বিখ্যাত সুতা ও রেশম বিদেশি বণিকদের নজর কাড়ে। বাংলায় আমদানি হতে থাকে মূল্যবান পাথর, স্বর্ণ এবং রৌপ্য। বাংলায় কোষাগারে এভাবে যোগ হতে থাকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। অর্থনৈতিক প্রসার ঘটে মুদ্রা ব্যবসায়ী, পোদ্দার, মহাজন এবং বানিয়া ব্যবসায়ীদের। মুর্শিদকুলির আমলে বাংলায় একজন প্রভাবশালী মহাজনের আবির্ভাব ঘটে। তার নাম জগৎ শেঠ। তিনি বাংলার ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। ব্যবসায়িক প্রসারের পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করেন নবাব। মুঘল সম্রাটের প্রতি তখনও তিনি অনুগত ছিলেন। আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ তিনি ইংরেজ কোম্পানিকে কলকাতার পার্শ্ববর্তী গ্রাম খরিদের অনুমতি দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। রাজকীয় ফরমান দেখেও তিনি তার সিদ্ধান্ত থেকে একচুল সরে দাঁড়াননি।

নবাব নিজে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী এবং পারদর্শী ছিলেন। তিনি সেই আলো বাংলাতে ছড়িয়ে দেওয়ার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হুগলিতে ফারসি ভাষা শিক্ষার প্রধানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ছিল শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর ফলে পারস্য থেকে বহু জ্ঞানী, শিক্ষক এবং চিকিৎসক বাংলায় আগমন করেন। তার সভাসদদের মধ্যে এসব জ্ঞানী ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল। আজিমাবাদ (পাটনা) শহরে ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। নদিয়াতে গড়ে উঠে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রধানকেন্দ্র। বাংলা ভাষার চর্চা হতো পাঠশালাগুলোতে। হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষা তখনও টোলগুলোতে সম্পন্ন হতো। তবে এই সময়ে বাংলা গদ্যের মান তেমন ভালো ছিল না বলে জানা যায়। তবে স্ত্রীশিক্ষা এ সময় অবহেলিত ছিল। পারিবারিক সম্মতিতে হাতেগোনা কয়েকজন নারী শিক্ষিত হতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানচর্চা তেমন হতো না। প্রাথমিক জীবনে ছাত্ররা ধর্ম সম্পর্কিত শিক্ষালাভ করতেন।9

স্বাধীন নবাবের মহাপ্রয়াণ

ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, নবাব হিসেবে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, বিজ্ঞ এবং প্রজাদরদী। তিনি শিয়া মুসলিম ছিলেন এবং নিয়মিত ধর্মকর্ম করতেন। তিনি সকালে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করতেন। নিজে হাতে তিনি বহু কোরআনের কপি তৈরি করেছেন এবং সেগুলো মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বিক্রয় হতো। প্রাপ্য অর্থ তিনি ব্যক্তিগত খরচে ব্যবহার করতেন। তাছাড়া তিনি ‘মাখফি’ ছদ্মনামে বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন। এর মাধ্যমে নবাবের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় মেলে।10 অসাম্প্রদায়িক নবাব হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি বাংলার হিন্দুদের মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ প্রদান করেন তিনি। তার বিচারব্যবস্থা ছিল ধর্ম, বর্ণভেদে নিরপেক্ষ।

অভিভাবক হাজি শফি থেকে বাল্যকাল থেকে তিনি প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক শিক্ষালাভ করেন। সেই শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতাকে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সেবায় উৎসর্গ করেন। মুঘল বিবাদে নিরপেক্ষ থেকে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তার এসব গুণাবলীর বরাতে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে একজন নিজাম হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হন। স্বাধীন নবাব মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যু হয় ১৭২৭ সালের ৩০ জুন। তার মৃত্যুর পর তাকে তার নির্মিত কাটরা মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। তার হাত ধরে যে স্বাধীন নওয়াবি শাসনের পত্তন হয়, তা আরও তিন দশক পর পলাশীর প্রান্তে বাংলার মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায়।