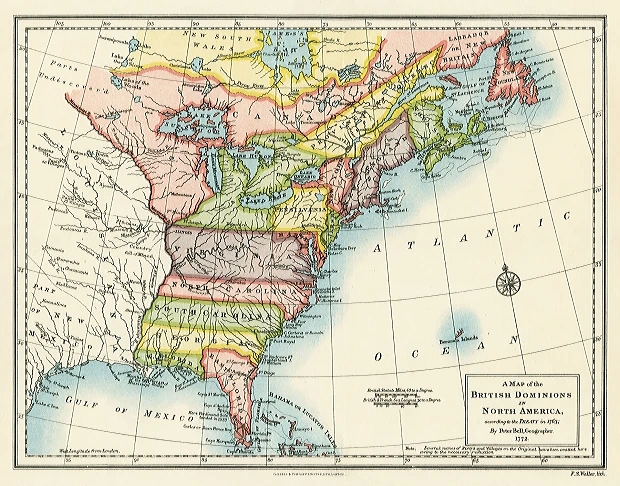

উত্তরের নিউ ইয়র্ক থেকে সুদূর দক্ষিণের ফ্লোরিডা, পুবের মিশিগান থেকে পশ্চিমের ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত পুরো বিস্তীর্ণ ভূমিটুকু একসময় ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশিক এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতার ২০০ বছর পর এই যুগে ৯.৮ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ মানুষের বেশি হওয়ার মূল কারণ মূলত এই ব্রিটিশরা।

অথচ দেশটির মাটি, প্রকৃতি এবং সৃষ্টির সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের পরিচয় খুব অল্প সময়ের। অন্তত পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে এখন অবধি হিসেব করলে তা খুবই অল্প। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে- প্রকৃত আমেরিকান কারা?

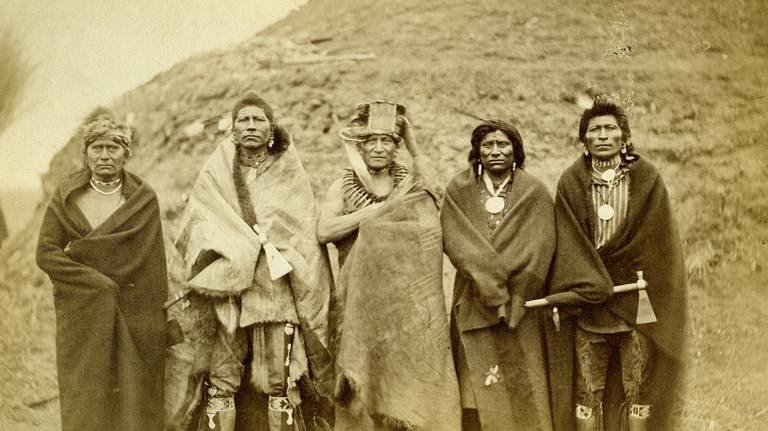

ইতিহাসবিদদের গবেষণা এবং শত বছরের পর্যালোচনায় প্রমাণিত যে, আদিবাসী ইন্ডিয়ান/রেড-ইন্ডিয়ান, যাদের অধুনা ইন্ডিয়ানদের সাথে আলাদা করবার জন্য অ্যামেরিন্ডিয়ান বলা হয়, বা তারাই প্রকৃত আমেরিকান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর শ্বেতাঙ্গ লোকদের আবির্ভাব আদিবাসী আমেরিকানদের পরিচয় পাল্টে দেয়। তাদের আগমনে ঐ ভূখণ্ডে হাজার বছর আগে থেকে বসবাস করা আদিবাসীরা উপেক্ষিত হতে থাকে। একপর্যায়ে হারাতে হারাতে তারা নিজেদের ভূমিটুকুও হারিয়ে বসেন।

ব্রিটিশ শাসনামলে কিংবা তার আগে যারা ইউরোপ থেকে আমেরিকার ভূমিতে পাড়ি জমিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা। নিজেদের সঙ্গে করে সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের বীজ বহন করে তারা এনেছিল আমেরিকান-ভূমে। একসময় এই বীজ বপন করেই আদিবাসী আমেরিকানদের থেকে থেকে কেড়ে নেওয়া হয় তাদের পূর্বপুরুষদের ভূমি।

যদিও জমিজমা, বাসস্থান কেড়ে নিয়েই থেমে থাকেনি শ্বেতাঙ্গরা। ভবিষ্যতে এই আদিবাসীরা যাতে কখনও সেই ভূমির মালিকানা দাবি করতে না পারে, সেজন্য তাদের নাম-পরিচয়টুকুও পাল্টে দেয় তৎকালীন শ্বেতাঙ্গ নীতিনির্ধারকেরা।

কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন, এক মাস বা এক বছর পরে না হোক কয়েকশত বছর পরে হলেও এ অ্যামেরিন্ডিয়ান আদিবাসীরা নিজেদের ভূমি ফেরত চাইবে। আর এই বিষয়টি মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে অ্যামেরিন্ডিয়ানদের ভূমি কেড়ে নেয় শ্বেতাঙ্গরা।

অবশ্য শিকার করাই ছিল যাদের একমাত্র পেশা, তারা নিজেদের ভূমি কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদাসীন থাকাটা স্বাভাবিক। যদিও একসময় তারাও সভ্যতার ছোঁয়া পেয়ে বুঝতে শেখে, আর যখন বুঝতে শেখে তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। কারণ ততদিনে আমেরিকা ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে ১৩টি উপনিবেশের সমন্বয়ে নতুন দেশ গঠন করে।

এতকিছুর পরেও আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা তাদের জমি ফেরত পেয়েছিল। কিন্তু সেটি ছিল খুব অল্প সময়ের জন্য। পরোক্ষভাবে বলা যায়, স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী আদিবাসী আমেরিকানরা তাদের জমির ওপর পূর্ণ অধিকার ফিরে পায়। কিন্তু একের পর এক আইন করে ইন্ডিয়ানদের নিকট থেকে সেই জমিগুলো আবার কিনেও নেন শ্বেতাঙ্গরা। কারণ কৃষিকাজ করতো না বলে তাদের নিকট তেমন অর্থও ছিল না।

অন্যদিকে, বুদ্ধিমান শ্বেতাঙ্গরা আইনের স্বীকৃতি দেখিয়ে স্বল্প অর্থের বিনিময়ে ইন্ডিয়ানদের জমি কিনে নিতো। একসময় গুটিকয়েক রাজ্য ব্যতীত কোথাও আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর দুইশত বছর পর আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের হার খুবই অল্প। কারণ আধুনিক যুগে এসে কারা আদিবাসী ইন্ডিয়ান আর কারা শ্বেতাঙ্গ অনুপ্রবেশকারী- তা বের করা অসম্ভব।

আজকের লেখায় সেই আদিবাসী অ্যামেরিন্ডিয়ানদের ভূমি ফেরত পাওয়ার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সেই সাথে এর নেপথ্যে তাদের অবদান কেমন ছিলো সে সম্পর্কেও বিস্তারিত তুলে ধরা হলো ।

ফরাসিদের বিপক্ষে আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের যুদ্ধে আমেরিকার মানচিত্রে রদবদল ঘটে

১৭৫০ এর দশকে ব্রিটিশ রাজদরবারে আদিবাসী আমেরিকান তথা অ্যামেরিন্ডিয়ানদের জমিজমার স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা হয়। কারণ ততদিনে নিজেদের জমির একাংশ তারা বিনামূল্যে হারিয়েছে। ফলস্বরূপ, অ্যামেরিন্ডিয়ানরা ছাড়াও আরো একাধিক আদিবাসী জাতির নেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে উপনেবেশিকদের নিকট নিজেদের জমির মালিকানা দাবি করে। ব্রিটিশ সরকার সুকৌশলে সীমান্তে বসবাসরত শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নতুন জমি অধিগ্রহণ আইন প্রণয়নের চেষ্টা চালায়।

কিন্তু ততদিনে ব্রিটিশদের উপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ফরাসিরা বেশ শক্তিশালী অবস্থানে গড়ে তোলে। ১৭৫০ এর দশকে ব্রিটিশ সরকার যখন জমি কেনাবেচা সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়নের কথা ভাবছিল, ঠিক তখনি ওহাইয়ো নদীর পার্শ্ববর্তী উপত্যকার মালিকানা দাবি করে ফরাসিরা।

ঐ অঞ্চলের জমি যেমন উর্বর ছিল, তেমনি যাতায়াতের পথ ছিল সহজ এবং নিরাপদ। যার ফলে ব্রিটিশরাও এটি নিজেদের দাবি করে পাল্টা হুমকি দেয়। ১৭৫৪ সালে উভয় পক্ষের বিরোধ সশস্ত্র যুদ্ধে রূপ নেয়। অতঃপর ১৭৫৬ সালে ব্রিটিশরা আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

যুদ্ধে আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা ব্রিটিশদের সমর্থন দিয়েছিল। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন, অ্যামেরিন্ডিয়ানরা সরাসরি ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং অনেকে নিহত হয়। কারণ ব্রিটিশরা তাদের বোঝায় যে, ফরাসিদের হটাতে পারলে সেখানে আদিবাসীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা হবে। সেই সাথে আমেরিকা জুড়ে তাদের জমি কেনাবেচায় বহুল প্রত্যাশিত আইনটি কার্যকর করা হবে। কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটিশরা পরাজিত হয় এবং প্যারিস চুক্তির মধ্য দিয়ে ১৭৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

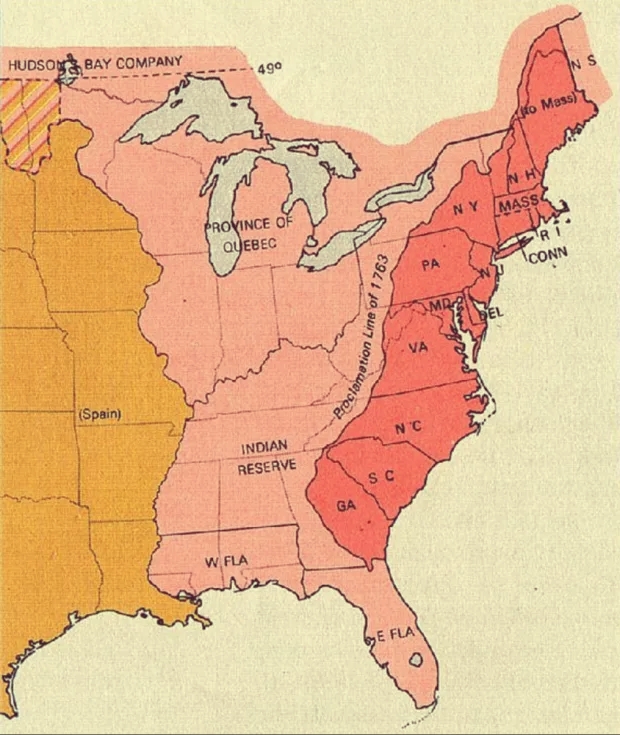

প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশরা কানাডা হস্তান্তর করে, অন্যদিকে ফরাসিরা মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ফিরিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষভাবে এটি ব্রিটিশরা ফিরে পেলেও পরোক্ষভাবে আমেরিকার মানচিত্র সুপ্রসারিত হয়। কিন্তু এই চুক্তির পর ব্রিটিশ উপনিবেশের শ্বেতাঙ্গরা আদিবাসী-কর্তৃক ভূমি হারাবার ভয় পেতে শুরু করে। এছাড়াও যুদ্ধ চলাকালীন আদিবাসীদের কয়েকটি সংঘবদ্ধ দল সীমান্তবর্তী শ্বেতাঙ্গদের বাড়িঘরও পুড়িয়ে দিয়েছিল।

যদিও ঐ যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সিংহসানে রদবদল ঘটে। ১৭৬০ সালে সিংহাসনে আরোহনের পর রাজা তৃতীয় জর্জ অ্যামেরিন্ডিয়ানদের জমিজমা সংক্রান্ত ঝামেলাগুলো সমাধানের কথা ভাবেন। মূলত তার কারণেই কারণেই ফরাসিদের বিপক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াতে অনাগ্রহ দেখায় ব্রিটিশরা।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন জর্জ বুঝতে পেরেছিলেন, কানাডা হারানোর পর আমেরিকাতে আধিপত্য ধরে রাখা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলশ্রুতিতে তিনি প্যারিস চুক্তি সাক্ষর করার সাথে সাথে আমেরিকায় নিযুক্ত গভর্নর মারফত ঘোষণা পাঠান। জর্জের নতুন আইন অনুসারে আদিবাসী অ্যামেরিন্ডিয়ানদের জমিজমা জোরপূর্বক ক্রয় করা কিংবা দখল করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

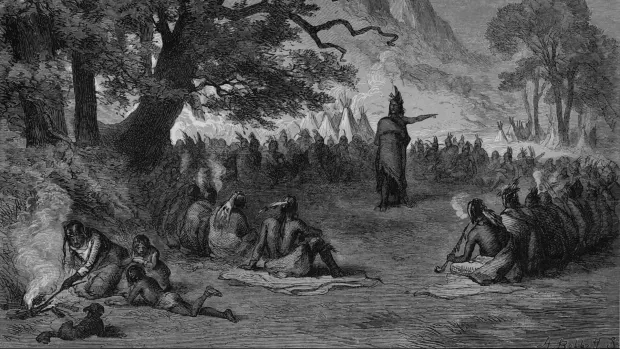

জর্জের এই ঘোষণাকে সাধুবাদ জানিয়ে দামী উপহার নিয়ে ফোর্ট নায়াগ্রাতে জমায়েত হয় বিভিন্ন আদিবাসী ইন্ডিয়ান নেতারা। সেদিন প্রায় দুই হাজারের অধিক আদিবাসী একসঙ্গে বিজয় উৎসব উদযাপন করে। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রথমবারের মতো তারা তাদের জমিজমার উপর পূর্ণ অধিকার ফিরে পায়। কিন্তু এই উৎসব এবং উদযাপন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি!

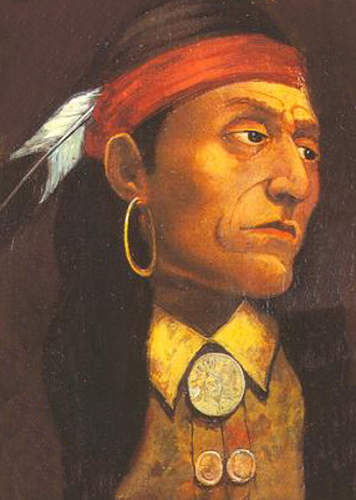

তৃতীয় জর্জ এবং তার প্রশাসনের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেননি অটোয়ার প্রধান নির্বাহী পন্টিয়াক। ব্রিটিশদের অধীনস্থ কর্মকর্তা হলেও মূলত তিনি ছিলেন আদিবাসীদের একজন নেতা। ১৭৬৩ সালে নতুন জমি কেনাবেচা সংক্রান্ত আইন ঘোষণার পরেই সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক পন্টিয়াক বিদ্রোহ। কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে সেটিই আমেরিকান বিপ্লবের শুভসূচনা।

পন্টিয়াক বিদ্রোহ

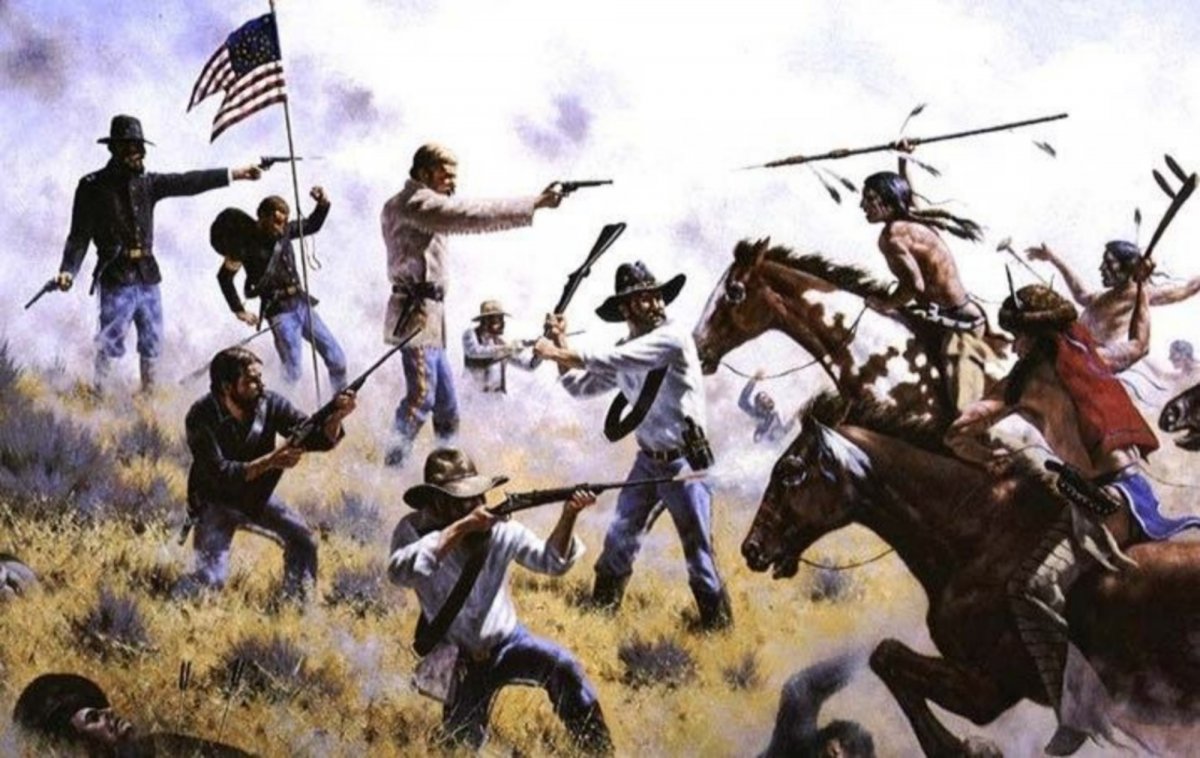

দীর্ঘদিন ফরাসিদের অধীনে থাকার পর নতুন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেনি মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের আদিবাসীরা। আর এই কারণেই প্যারিস চুক্তির বছরখানেক আগে থেকেই অ্যামেরিন্ডিয়ানরা পন্টিয়াকের গোপন বিদ্রোহে সমর্থন জানায়। পন্টিয়াকের পরিকল্পনা অনুযায়ী আদিবাসীরা স্ব স্ব অঞ্চলের দুর্গে আক্রমণ চালায় এবং শ্বেতাঙ্গ মানুষদের জনবসতিগুলো একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগ দেয়।

১৭৬৩ সালের এপ্রিলে পন্টিয়াক এবং তার সমর্থনকারী আদিবাসীরা ডেট্রয়েটের নিকটবর্তী ইকোরস নদীর তীরে একটি গোপন সভায় একত্রিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তারা শান্তিচুক্তির ভান করে ব্রিটিশ দুর্গে প্রবেশ করে জোরপূর্বক অস্ত্রাগারের দখল নেবে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে পন্টিয়াকের এই পরিকল্পনা ব্রিটিশ মেজর হেনরি গ্ল্যাডউইনের কানে পৌঁছে যায়।

এতে করে মে মাসে পন্টিয়াক বাহিনীর আক্রমণের পূর্বেই যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছিল ব্রিটিশ সেনারা। পন্টিয়াক ব্যর্থ হলেও পেনসিলভ্যানিয়া, মিশিগান, মেরিল্যান্ড, নিউ ইয়র্ক এবং ভার্জিনিয়ায় ব্রিটিশ দুর্গে আক্রমণ করে তার মিত্ররা। মিত্র বাহিনীর অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন আদিবাসী। একই সময় তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবরোধ গড়ে তোলে।

১৭৬৩ সালের ৩১ জুলাই ব্রিটিশরা পন্টিয়াকের দুর্গে রক্তক্ষয়ী হামলা চালায়। আর এই হামলার মধ্য দিয়ে তারা ডেট্রয়েট দুর্গে আরো শক্তিবৃদ্ধি করে যাতে আদিবাসী অ্যামেরিন্ডিয়ানদের পরাজিত করা সহজ হয়।

যদিও ততদিনে পন্টিয়াকের মিত্র বাহিনী এবং আদিবাসী যোদ্ধারা আরও ৮টি শক্তিশালী দুর্গ দখল করে নেয়। আর এই দুর্গসমূহের বেশিরভাগের অবস্থান ছিল পিট এবং নায়াগ্রার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে। পন্টিয়াকের সহযোদ্ধারা সেখানকার সকল জিনিসপত্র ও ত্রাণ ধ্বংস করে এবং সীমান্তের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

এই বিদ্রোহ দমনে ১৭৬৪ সালের বসন্তে দুই দল সেনা মোতায়েন করে ব্রিটিশ সরকার। কর্নেল বুকের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক সেনা পেনসিলভ্যানিয়া এবং ওহাইয়ো অঞ্চলে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে, কর্নেল জন ব্রাডস্ট্রিটের নেতৃত্বে বাকি সেনারা গ্রেট লেক অঞ্চলে অভিযান চালায়। কর্নেল বুকের অভিযান সফল হয় এবং কয়েকটি আদিবাসী গোত্রকে পন্টিয়াকের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করতে বাধ্য করা হয়। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য আদিবাসীদের ব্যবহার করা হয়।

অতঃপর ১৭৬৬ সালে ফরাসিদের সহায়তায় পন্টিয়াক ব্রিটিশদের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে সাক্ষর করেন। শান্তি চুক্তির বছর দুয়েক পর ১৭৬৯ সালে ইলিনিয়স ভ্রমণকালে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে একদল অ্যামেরিন্ডিয়ান। এতে করে আদিবাসীদের মধ্যে কোন্দল শুরু হয়। এই কোন্দল যখন সংঘাতে রূপ নেয় তখন সেসকল পিয়রিয়া ইন্ডিয়ান আদিবাসীরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবে এই কথাও সত্য যে, পন্টিয়াকের বিদ্রোহ চলাকালীন দুই বছরে প্রায় ৫০০ জন ব্রিটিশ নিহত হয়েছিল এবং শত শত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

পন্টিয়াকের বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশরা সীমান্তে সংরক্ষিত অঞ্চল তৈরির কথা ভাবেন। যদিও ততদিনে অল্প অল্প করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আমেরিকান বিপ্লব। এই বিপ্লবের নেপথ্যে ছিলেন এমনই কিছু লোক, যাদের পূর্বপুরুষরা বিভিন্ন সময় গণতন্ত্রের উর্বর বীজ নিয়ে ইউরোপ থেকে ঐ ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল।

পরিস্থিতি যখন এমন, তখন রাজা তৃতীয় জর্জ আমেরিকা নিয়ে নতুন কোনো পরিকল্পনা হাতে নেওয়াকে শুধুমাত্র অর্থের অপচয় হিসেবেই বিবেচনা করেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে ব্রিটিশরা এমন কিছু আইন প্রণয়ন করেন, যাতে পরবর্তীতে ভূমি নিয়ে আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের বিরোধ অনবরত চলতে থাকে।

আমেরিকান বিপ্লব অ্যামেরিন্ডিয়ান ভূমি কেড়ে নেয়

১৭৭৫ সাল থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যায় স্বাধীনতাকামী আমেরিকানরা। অতঃপর ব্রিটিশ সরকার ১৩টি আমেরিকান উপনিবেশ থেকে নিজেদের সকল কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়। আর ঐ ১৩টি এলাকা নিয়ে নতুন দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় জর্জ ঐ সাবেক উপনিবেশিক এলাকাগুলোকে আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের ভূমি হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর মাত্র ১৩ বছর সেগুলোকে নিজেদের মতো করে ফিরে পেয়েছিল তারা। কারণ স্বাধীনতার পর আস্তে আস্তে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা সে সব জমি দখল করে নেয়। অথচ আমেরিকান বিপ্লবে শ্বেতাঙ্গ কিংবা আদিবাসী কোনো বিভেদ ছিল না। ব্রিটিশদের তাড়াতে সবাই তখন সংঘবদ্ধ ছিল।

অতঃপর ১৭৯০ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত মার্কিন সরকার অনেকগুলো আইন প্রণয়ন করে আদিবাসীদের থেকে তাদের জমি কেড়ে নেয়। যদিও প্রতিটি আইন এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছিল, যাতে বহির্বিশ্বে বা প্রতিবেশী দেশগুলো মার্কিন সরকারের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে। এছাড়াও আদিবাসী নেতাদের ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ রাখা হয়েছিল। সেই সাথে তাদেরকে রাজনৈতিক দলে বড় পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এতে করে নব্য আমেরিকান লোকেদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সফল হয়।

মার্কিন সরকার নন-ইন্টারকোর্স আইন প্রণয়ন করে আদিবাসীদের নিকট মোটামুটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সেখানে উল্লেখ ছিল, কোনোপ্রকার চুক্তি ছাড়া কেউ আদিবাসীদের জায়গা কিনতে পারবে না। যদিও আধুনিক ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ডেয়র বলছেন ভিন্ন কথা। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নন-ইন্টারকোর্স আইন বাহ্যিকভাবে আদিবাসীদের পক্ষে সমর্থন দিলেও আদতে এটি তাদের পূর্বপুরুষদের জমির উপর পৈত্রিক অধিকার এবং সেগুলো রক্ষায় সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছিল।

১৮৩৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার মিসিসিপি অঞ্চলকে অ্যামেরিন্ডিয়ানদের পৈত্রিক ভূমি হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু এটি আদিবাসীদের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনেনি, বরং তাদের চিরতরে মুছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে দেয়। এর কিছুকাল পরে জানা যায়, সরকার আদিবাসী ইন্ডিয়ান অপসারণ নীতি গ্রহণ করেছে, যা ইতোমধ্যেই কার্যকর করা হচ্ছে। এতকাল অর্থ এবং চুক্তির বিনিময়ে অ্যামেরিন্ডিয়ানদের জমি কেনার শর্ত থাকলেও নতুন আইনে এসবের কিছুই নেই। বরং সরকার পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ জমির বিনিময়ে আদিবাসীদের জমিজমা দখল করে নেয়।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গৃহীত আদিবাসী ইন্ডিয়ান অপসারণ নীতি বাস্তবায়নে অনেক সময়ক্ষেপণ হয়। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, আদিবাসীদের নেতারা তখনও এর বিরোধিতা করেননি। নেতারা তখন আর নিজেদের অ্যামেরিন্ডিয়ান পরিচয় দিতেন না। তারা নিজেদেরকে মার্কিন নাগরিক পরিচয় দিয়ে রাজনীতিতেই ব্যস্ত সময় পার করতেন! যে কয়েকজন বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছিলেন, পরবর্তীতে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি! অথচ পাঁচ দশক আগে ব্রিটিশদের থেকে নিজেদের জমির অধিকার ফিরে পেতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণেও পিছপা হয়নি আদিবাসী নেতারা।

অতঃপর জাতিগতভাবে কিংবা পৈত্রিকভাবে আমেরিকান হয়েও নিজেদের জমিজমা থেকে বিতাড়িত হলেন আসল আমেরিকানরা। তবে ইতিহাস একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি মার্কিন প্রশাসন। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে যে ভূমিতে আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের বেড়ে ওঠা, শেষ অবধি ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে- তারাই প্রকৃত আমেরিকান, যারা গণতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের জমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

ইতিহাসের চমৎকার, জানা-অজানা সব বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কে: https://roar.media/contribute/

আমেরিকার ইতিহাস নিয়ে জানতে পড়তে পারেন এই বইগুলো:

১) কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কথা

২) আমেরিকার ইতিহাস ও রাজনীতি