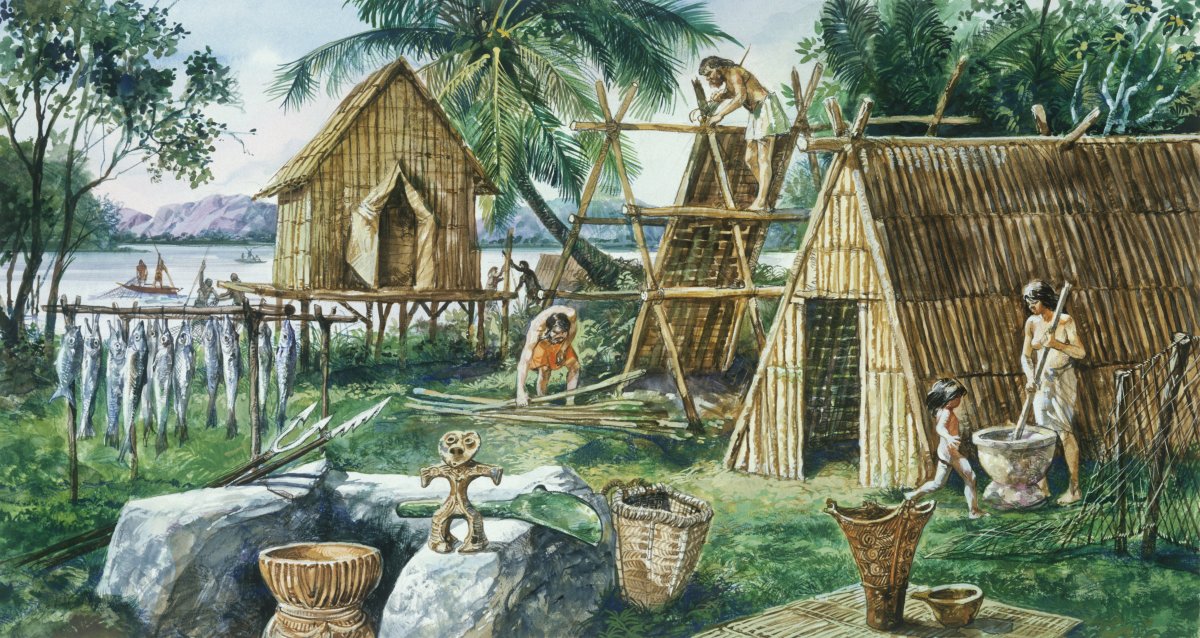

বর্তমান পৃথিবীতে আমরা যাকে আধুনিকায়ন বলে থাকি, সেই আধুনিকতার পথে মানুষ পথ চলা শুরু করেছিল প্রায় ১২,০০০ বছর আগে- নব্য প্রস্তর যুগের সূচনার মাধ্যমে। নব্য প্রস্তর যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কৃষি বিপ্লব। নব্য প্রস্তর যুগের শুরুর দিকে মানুষ শিকার ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, বিভিন্ন জনপদে তারা ঘুরে বেড়াত, বন্যপ্রাণী শিকার ও সংরক্ষণের মাধ্যমেই তাদের জীবন এগিয়ে যাচ্ছিল। একটা পর্যায়ে এসে তাদের জীবনের গতিপথ বদলে যায়। তারা কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। শিকার নির্ভর জীবনযাপন থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে মানব সভ্যতা কেন ও কীভাবে কৃষি বিপ্লবের প্রারম্ভিকতা রচনা করে- তা নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন।

একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর আমরা প্রায়ই শুনে থাকি সেটল ডাউন করার কথা। অর্থাৎ, বোহেমিয়ানিজম থেকে সরে এসে একটা সাজানো-গোছানো, ছিমছাম জীবনের প্রতি আগ্রহী হতে। কৃষি বিপ্লবের প্রধানতম নিয়ামক ছিল মানুষের ধীর-স্থির গোছের জীবনের প্রতি উৎসাহ।

শিকারনির্ভর ব্যবস্থায় মানুষের নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা ছিল না। যাযাবরের মতো শুধু এক এলাকা থেকে আরেক এলাকাতে প্রাণী শিকারের লক্ষ্যে নিরন্তর ছুটে চলা। প্রাণী শিকার ও সংরক্ষণ, এই দুয়ের ফলে তাদের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘ সময়ের জন্য বসবাস সম্ভব ছিল না। কৃষি বিপ্লবের সূচনা হয় ফার্টাইল ক্রিসেন্ট থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের একটি ভূখণ্ডকে বলা হয় ফার্টাইল ক্রিসেন্ট বা উর্বর চন্দ্রকলা, যা দেখতে একফালি চাঁদের মতো। কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদের মতো দেখতে এই অঞ্চলটি ছিল পারস্য উপসাগর, আধুনিক জর্ডান, লেবানন, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, ইসরায়েল ও মিশরের উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত।

মিশর বিশারদ জেমস হেনরি ব্রেস্টেড ১৯১৬ সালে তার বই Ancient Times: A History of the Early World বইয়ে সর্বপ্রথম ফার্টাইল ক্রিসেন্ট শব্দযুগল ব্যবহার করেন। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য-

উর্বর চন্দ্রকলা এলাকাটি দেখতে প্রায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি। এর খোলা অংশটি উত্তর দিকে মুখ করে থাকা, পশ্চিম দিকটি ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পূর্বাভিমুখী, মাঝখানের অংশটি সরাসরি আরবের উত্তর দিকে, এবং পূর্বদিকটি পারস্য উপসাগরের উত্তর দিকে অবস্থিত।

আব্রাহামিক, যেমন: ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম ধর্মের ঐতিহ্যের সাথে উর্বর চন্দ্রকলা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। উর্বর চন্দ্রকলায় বিভিন্ন গোষ্ঠী এসে চাষাবাদ শুরু করে। মূলত কৃষি বিপ্লব একটি একক ঘটনা নয়, বরং একই সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলীর সম্মিলিত রূপ। মানব সভ্যতা শিকার ছেড়ে কেন চাষাবাদের প্রতি আগ্রহী হলো সেটা নিয়ে বেশ কিছু তত্ত্ব আছে:

- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ সামাল দিতে গিয়ে মানুষের অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্যের চাহিদা দেখা দেয়।

- শিকার করার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে সুদৃঢ় হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। সেদিক থেকে চিন্তা করলে কৃষিতে পূর্ব ও পরবর্তী প্রজন্মের সমান অংশগ্রহণের চাহিদা অনুভব করে মানুষ। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের সুষম প্রচেষ্টায় খাদ্য উৎপাদন সহজতর হয়ে ওঠে।

- উদ্ভিদের জীবনধারার পরিবর্তন। মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে পশুপাখির মতো উদ্ভিদকেও পোষ মানানো শুরু করে অর্থাৎ উদ্ভিদকে তারা গৃহের পরিবেশ দান করে বড় করা শুরু করে। এতে করে উদ্ভিদও মানুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর তাই তাদের বৃদ্ধির জন্য বন্য পরিবেশের তুলনায় ভিন্ন ধরণের পরিবেশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

- আবহাওয়ার পরিবর্তন।

- মানব মস্তিষ্কের উন্নতি সাধন মানুষকে সংঘবদ্ধভাবে বসবাসের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

কেন এবং কীভাবে মানুষ শিকারবিমুখ হয়ে কৃষিনির্ভর হয়ে উঠতে লাগল সে প্রশ্ন আজ ব্যাখ্যার দাবীদার হলেও সেই কালে মানুষ ক্রমেই স্থিরভাবে বসবাসের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠছিল। পৃথিবীর মধ্য পূর্বাঞ্চলে দুটি জনগোষ্ঠী স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ শুরু করে এবং সেখান থেকেই ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ধীরে ধীরে কৃষি ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান ইরান, তুরস্ক, আর্মেনিয়া ও জর্ডানে হাজার হাজার বছর আগে বসবাসকারী ৪৪ জন মানুষের জিনোম বিশ্লেষণ করে এই তথ্য মিলেছে। ইরানের কৃষকরা ছড়িয়ে পড়লেন ভারত ও পাকিস্তান অভিমুখে, আর অন্যদিকে পূর্ব ভূমধ্যাঞ্চলের কৃষকরা গেলেন আফ্রিকার দিকে।

যে কৃষির মাধ্যমে মানব সভ্যতা নতুন মাত্রা পেল, তার কারণেই যে যুদ্ধ, দামামা, বৈষম্য তৈরি হবে তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল? চাষাবাদ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই যে বিষয়টি অবধারিতভাবে চলে এলো তা হলো উদ্বৃত্ত ফসল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পৃথকভাবে চাষাবাদের ফলে ঋতু অনুযায়ী তাদের ভিন্ন ভিন্ন শস্য অতিরিক্ত উৎপাদন হতে লাগল। ক্ষমতা, প্রভাব ইত্যাদির চর্চা শুরু হলো এখান থেকেই।

সমসাময়িক অর্থনীতির বুনিয়াদ রচিত হলো কৃষির মাধ্যমে। মানব সভ্যতা বাণিজ্য, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদির পথে এগোতে আরম্ভ করল। উদ্বৃত্ত ফসল ফলানোর প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসেবে ধারাবাহিক কৃষিকাজের চাহিদা কমে গেল। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল পাওয়া গেলে তখন আর মানুষের প্রতি মুহূর্ত কাজের চিন্তা করতে হত না। এর ফলে সমাজের বিভিন্ন জনপদে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া জরুরি হয়ে পড়ল। প্রথমদিকে এগুলো শুধু ছিল কৃষি সম্পর্কিত, যেমন: যন্ত্রপাতি বানানো, ফসল মাড়াই করা ইত্যাদি। সময়ের সাথে সাথে মানুষের ভূমিকায় বা কাজে এলো ব্যপক পরিবর্তন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভালো ফসলের লক্ষ্যে বৃষ্টির প্রার্থনা করার জন্য পুরোহিত, উৎপাদিত ফসলের সুরক্ষার জন্য পাহারাদার ও অর্থনৈতিক শক্তিকে সামাজিক পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

কৃষি নিয়ে গবেষণা শুরুর পাশাপাশি মানুষ প্রাণীদের প্রতিও তাদের সম্পর্ককে বিশেষায়িত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে এই সময়ে। তারা প্রাণীকে পোষ মানানোর দিকে মনোযোগী হয়। ইরান ও অ্যানাতোলিয়াতে (বর্তমান তুরস্ক) প্রায় ১২,০০০ বছর আগে ছাগল ও ভেড়া পালনের প্রমাণ মিলেছে গবেষণায়। প্রাণীদের পোষ মানানোর উপকারী দিক হিসেবে মানুষ কৃষিকাজে প্রাণীর ব্যবহারের সুবিধা পেতে শুরু করল। এর ফলে কৃষিকাজ হয়ে উঠতে লাগল আরও গতিশীল এবং এর পাশাপাশি গৃহপালিত পশু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মাংস ও দুধের চাহিদা মেটানোর কাজেও লাগতে শুরু করল।

সমাজে শ্রেণী বিভাগ শুরু হলো ধীরে ধীরে। সম্পদ ও খাদ্যের স্বল্পতা বিষয়ক আশঙ্কা এবং ভূমির প্রতি নির্ভরতার দরুন মানুষের মাঝে ক্ষমতার বণ্টন দেখা দিল। সামাজিক পর্যায়ে স্তরীকরণের ফলে পুষ্টির যোগানে সুষম কোনো ব্যাপার আর রইল না। সমাজের কেউ কেউ পুষ্টিহীনতার সম্মুখীন হলো এবং এরই ফলে সংক্রামক ব্যাধিসমূহ ব্যাপ্তিলাভ করল। এসব সংক্রামক রোগের উৎসস্থল ছিল গৃহপালিত প্রাণীগুলো।

নব্যপোলীয় যুগের সরাসরি ফলাফল হিসেবে ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকার প্রাণীকূলে অর্থাৎ ফনাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ের পূর্বে যেসব মৌলিক প্রাণীদের বসবাস ছিল তাতে যোগ হলো কিছু গৃহপালিত প্রাণী। সাইপ্রাসের এন্ডেমিক স্তন্যপায়ী প্রাণীকূল ততটা সমৃদ্ধ ছিল না। সীমাবদ্ধ এই প্রাণীকূলের মাঝে ছিল জলহস্তী, পিগমি হাতি, ইঁদুর ইত্যাদি। ইতিবাচক ও নেতিবাচক বেশ কিছু দিক দিয়েই কৃষি বিপ্লব বা নব্য প্রস্তর যুগ মানব সভ্যতাকে এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। বর্তমান সভ্যতাকে আমরা জ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তি এসবের মাপকাঠিতে যেমন করে সংজ্ঞায়ন করি, তার যাত্রা শুরু হয়েছিল এই নব্য প্রস্তর যুগের হাত ধরেই।