জার্মানি।

আজকের ইউরোপের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি। দুটি বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের শক্তি দিয়ে মিত্রপক্ষকে প্রবল চাপে রাখা জার্মানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিপক্ষ যাকে দুই ভাগ করলেও যে দেশ নিজের অখণ্ডতাকে ভাগ্যের অংশ করে নিয়েছে- সেই জার্মানি।

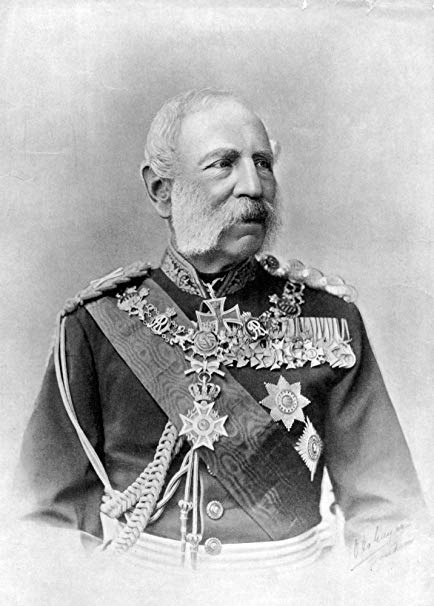

উনিশ শতকে জার্মানিকে একত্র করে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব যার, তার নাম অটো ভন বিসমার্ক। তিনি শুধু জার্মানির প্রথম চ্যান্সেলরই নন, জার্মানির সার্থক ভাগ্যবিধাতা।

১৮৭১ সালের জানুয়ারি মাসে জার্মানি ফ্রান্সের সাথে এক যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে প্রথম একটি একক সার্বভৌম জাতি হিসেবে ইউরোপে আবির্ভূত হয়। সেই থেকে অটো ভন বিসমার্ক ‘আয়রন চ্যান্সেলর’ হিসেবে খ্যাত। কৌতূহলের ঘটনা হচ্ছে- সেই আনুষ্ঠানিকতা বার্লিনে অনুষ্ঠিত না হয়ে ফ্রান্সের ভার্সাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। নতুন জার্মান জাতির সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির আভাস তখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছিলো।

১৮৭১ সালের পূর্বে জার্মানি কোনো বিশেষ রাষ্ট্র ছিলো না। বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত দুর্বল রাজনৈতিক সত্ত্বা ছিলো, যার মধ্যে ভাষা ছাড়া আর কোনো সাধারণ বন্ধন ছিলো না। প্রত্যেক রাজ্যের সংস্কৃতি, প্রথা এমনকি ধর্মীয় আচারও পৃথক ছিলো। বিচ্ছিন্ন জার্মানিকে একত্রিত করা সেসময় প্রায় অসম্ভব এক কাজ ছিলো।

উনিশ শতকে ফ্রান্সের নেপোলিয়ন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিলেন। তাকে পরাস্ত করতে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর অনেক ধকল পোহাতে হয়েছে। জার্মান রাজ্যগুলোও তার থেকে বাদ ছিলো না। নেপোলিয়ন-বিরোধী যুদ্ধের ফলে জার্মানিতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখা যাচ্ছিলো। ছাত্র ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভাষা ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই চেতনা জন্ম নিয়েছিলো। ১৮৪৮ সালে ইউরোপ জুড়ে রাজতন্ত্রবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা বিস্তৃত হয়। জার্মানিতেও তার প্রভাব পড়েছিলো। তবে জার্মানির আঞ্চলিক ব্যারন, ডিউক ও অভিজাতবর্গ এই চেতনার বিরোধী ছিলো।

জার্মান রাজ্যগুলোর ভেতরের শক্তির ভারসাম্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। ১৯৪৮ সাল নাগাদ রক্ষণশীল ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পূর্ব জার্মান রাজ্যগুলোতে প্রুশিয়ান সাম্রাজ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলো। অন্য জার্মান রাজ্যগুলো এর বিশেষ শত্রু হয়ে উঠলো। বিশেষ করে অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য শক্তিশালী প্রুশিয়ার অস্তিত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না। ১৮৪৮ সালের পর অস্ট্রিয়া জাতীয় সংহতির মাধ্যমে শক্তি অর্জন করলেও জার্মান রাজ্যগুলোর একত্রীকরণে বাঁধা দিচ্ছিলো। ১৮৬২ সালে বিসমার্ক প্রুশিয়ান রাজা উইলহেমের মন্ত্রী হবার পর রাজ্যটিকে ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিতে রূপান্তরিত করার দিকে মন দেন। তিনি সেনাবাহিনীর উন্নয়নে জোরালো পদক্ষেপ নেন এবং অস্ট্রিয়ার শত্রু ও তখনকার নবীন রাষ্ট্র ইতালির সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন।

প্রুশিয়ার উদারবাদী মন্ত্রীবর্গ, প্রশাসক ও আমলাগণ বিসমার্কের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বিচক্ষণভাবে তাদের দমন করতে সচেষ্ট হন। বিশেষ করে মন্ত্রীসভার উদারপন্থীদের ক্ষমতা বিশেষ কৌশলে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হলো। এছাড়া তার দেশপ্রেম ও পররাষ্ট্রনীতি বহু উদারবাদী অভিজাত গোষ্ঠীকে নিজের পক্ষে আনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলো।

বিসমার্ক ক্রমাগত দেখছিলেন, রাজ্যের ভেতরে ঘটতে থাকা কোন্দল ও বিদ্বেষ তার লক্ষ্যের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলো তখনও বিজিত হয়নি, আর উত্তরের রাজ্যগুলো দুর্বলভাবে যুক্ত ছিলো। আর এ দুর্বলতার পেছনে ছিলো ইউরোপের অন্যান্য কিছু প্রবল শক্তি। সুতরাং তার কাছে যুদ্ধ ছাড়া একত্রীকরণের অন্য পথ ছিলো না।

১৮৬৪ সালে ইতিহাস বিখ্যাত ডেনমার্ক যুদ্ধ শুরু হয়। প্রুশিয়ান সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট রাজ্য শ্লেসউইগ ও হোলস্টেইন পরাক্রমশালী ডেনমার্ক শাসন করতো। দুটো রাজ্যেই জার্মান ভাষাভাষী মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো। জার্মানদের আলাদা গৌরবদীপ্ত পরিচয় তৈরি করে এই দুটি রাজ্যের গুরুত্ব বিসমার্ক বুঝতে পেরেছিলেন। বহুযুগ ধরেই জার্মান ও ডেনিশ শক্তির মধ্যে এই দুটি রাজ্য নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা চলে আসছিলো। ১৮৪০ এর দশকে ডেনমার্ক রাজ্য দুটির স্বায়ত্ত্বশাসন একরকম অস্বীকার করে নিজ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে। ফলে জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চলে ডেনমার্কবিরোধী উত্তেজনা ও আগ্রাসী জাতীয়তাবোধ তৈরি হতে থাকে।

ফলে ১৮৪৮ সালে এই ইস্যুতে একটি ডেনমার্ক ও প্রুশিয়ার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের পরে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে ‘London Treaty’ নামের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শ্লেসউইগ ও হোলস্টেইন কার্যত ডেনমার্কের শাসনে থাকলেও সাংবিধানিকভাবে এর অংশ বলে গণ্য হবে না- এমনই সমঝোতা হয়েছিলো এই চুক্তিতে। কিন্তু ১৮৬৩ সালে যুবরাজ ক্রিশ্চেনের রাজ্য অভিষেকের সময় এই চুক্তি ভঙ্গ করে প্রদেশ দুটি ডেনমার্কের অধীনে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে জার্মান জাত্যাভিমানি ডিউক, ব্যারন, মন্ত্রী ও সাধারণ মানুষ নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সাথে কৌশলগত মিত্রতা স্থাপন করেন। ১৮৬৪ সালের যুদ্ধে এমন শক্তিমত্ত ও অনড় রাষ্ট্র দুটির সাথে ডেনমার্ক পেরে উঠলো না, সহজেই পরাজিত হলো। সমঝোতা অনুযায়ী শ্লেসউইগ ও হোলস্টেইন যথাক্রমে প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার অধীনে চলে আসলো।

তারপর শুরু হলো চাঞ্চল্যকর ঘটনা। প্রদেশ দুটিতে প্রশাসন পরিচালনায় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। ফলে শত্রুতা বেড়েই চললো। বিসমার্ক যেন এটাই চাচ্ছিলে ! অস্ট্রিয়ার সাথে শত্রুতা জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে আরো কাছাকাছি এনেছিলো। সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক অখণ্ডতার প্রয়োজনীয়তা বেশ বেড়ে যায়। তিনি বিক্ষিপ্ত ছড়ানো জার্মান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক সবলতা আগের চেয়ে অনেকগুণ বাড়িয়ে তুললেন।

বিসমার্ক বুঝতে পারছিলেন, অস্ট্রিয়া তার অভিসন্ধিকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ধীরে ধীরে তার লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছিলেন।

১৮৬৬ সালে প্রুশিয়ান সাম্রাজ্য ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধ ইতিহাসে ‘Seven Weeks War’ বা সাত সপ্তাহের যুদ্ধ নামে খ্যাত। নতুন ইতালিও এই যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিলো। এই যুদ্ধের মাধ্যমে প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। প্রুশিয়ান সাম্রাজ্য এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়। শ্লেসউইগ ও হোলস্টেইন প্রুশিয়ার অধীনে এসেছিলো। ফলে নেপোলিয়নের যুগের পর ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র আমূল বদলে গেলো। উত্তর জার্মানির বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রুশিয়ার দখলে চলে এলো। এই এলাকায় ‘জার্মান কনফেডারেসি’ গঠিত হলো, যার সেনাবাহিনী ও পররাষ্ট্রনীতি প্রুশিয়ার রাজার হাতে ন্যস্ত ছিলো।

এবার ফ্রান্সের পালা।

নেপোলিয়নের পতনের পর তার ভাতিজা তৃতীয় নেপোলিয়ন সেসময় ফ্রান্স শাসন করছিলেন। নামে মিল থাকলেও সামরিক শক্তি বা রাজনৈতিক বুদ্ধি কোনোটাতেই তিনি তার কাকার সমকক্ষ ছিলেন না।

বিসমার্ক এবার কূটনৈতিক চাল দিলেন। ফ্রান্সকে দক্ষিণ জার্মানির তরফ থেকে প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য কূটনৈতিক চিঠি প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য, এই চিঠি মূল সংস্করণ থেকে কিছুটা পরিবর্তন করে রাজনৈতিকভাবে ফ্রান্সকে অবিচ্ছেদ্য জালে আটকে ফেলার জন্য প্রচার করা হয়েছিলো। ফলে ইউরোপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষোভ তৈরি হলো।

তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। জার্মান অঞ্চলগুলোতে ফ্রান্স-বিরোধী মনোভাব আগের চেয়ে অনেক তীব্র হয়ে উঠলো। ফলে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীতে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে যুদ্ধে যোগদান করতে দেখা গেলো।

বিশাল ও সুপ্রশিক্ষিত জার্মান বাহিনী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য বিজয় পেয়েছিলো। ফ্রান্স ও তৃতীয় নেপোলিয়নের জন্য এই পরাজয় ভয়ানক হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তৃতীয় নেপোলিয়ন সিংহাসন ছেড়ে ইংল্যান্ডে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন। যুদ্ধ তখনও চলমান ছিলো। অসহায় ফরাসি বাহিনী তাদের সম্রাটকে ছাড়াই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

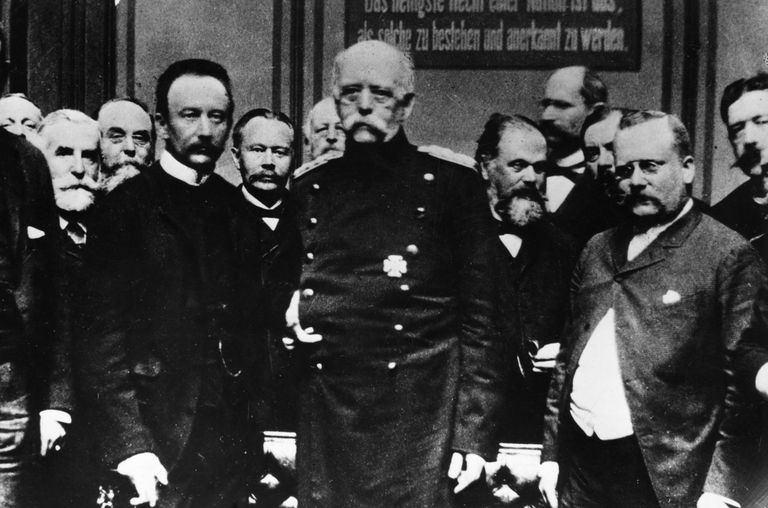

কিন্তু ফ্রান্সের শেষরক্ষা হয়নি। সম্রাটের নির্বাসনের এক সপ্তাহের মধ্যে প্রুশিয়ান বাহিনী প্যারিস অবরোধ করলো। ১৮৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি মাসে প্যারিসের সুরক্ষাচক্রের আনুষ্ঠানিক পতন হলো। এই বছরই বেশ নাটকীয়ভাবে জার্মান রাজপুরুষ, অভিজাতবর্গ, যুবরাজ ও উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ে ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে রাজকীয় এক প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করা হলো। বিশাল এই সমাবেশে নতুন রাষ্ট্র জার্মানির আনুষ্ঠানিক জন্মের ঘোষণা দেওয়া হলো।

অনেক রাজনৈতিক উত্থান পতনের অমোঘ সাক্ষী ইউরোপ মহাদেশ এক মহাশক্তিধর ও ক্ষমতাশালী দেশের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দিলো। অটো ভন বিসমার্ক হলেন এই নতু্ন দেশের প্রথম ও সার্থক ভাগ্যবিধাতা। শুধু ইউরোপ নয়, পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রও এক অর্থে চিরতরে পাল্টে গেলো।

.jpg?w=600)