ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বর্ণাশ্রম ও জনভিত্তিক অসমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাচীনকাল থেকে এই প্রথা শুধু যে চলমান তা নয়, এর স্বরূপ এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজের মতো করে বিস্তৃত হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে সামাজিকতা, লোকাচার, প্রশাসন, নৈতিকতা এমনকি রাজ্যব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ শুধু যে সামাজিক বিভেদের বিষবাষ্প ছড়িয়ে মানুষকে আক্রান্ত করেছে তা নয়, সুবিধাভোগী ও সমাজপতি বাদে অন্যান্য মানুষকে নিম্নমানের জীবনযাপন করাকে আচরণে রূপান্তরিত করেছে।

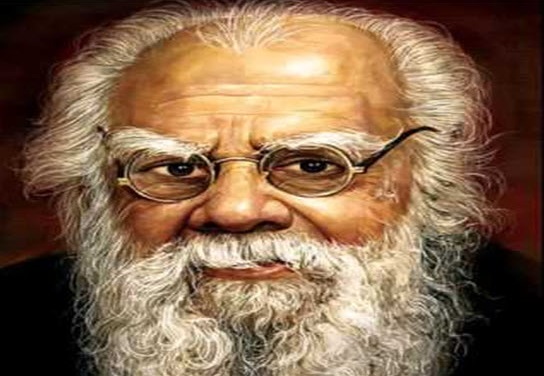

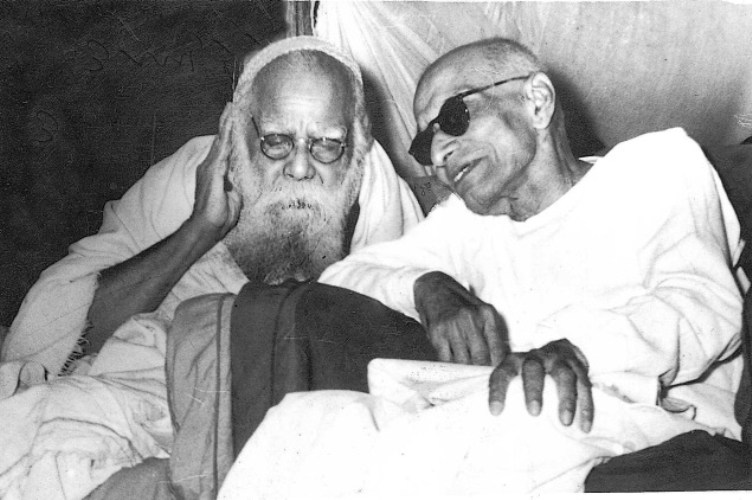

যুগে যুগে যে এর প্রতিকার করার চেষ্টা হয়নি তা নয়। আবার এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে এমন অসমতা দূর করেন। এজন্য সংস্কৃতির গভীরে গিয়ে জাতিভেদ ও প্রাচীন আগ্রাসন এবং বর্তমান লোকাচারের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়ে দিতে চান। এমন প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য হলেও প্রায়শই বিচ্যুতির বাইরে থাকে না। এমনই একজন মানুষ ছিলেন জাতিভেদ বিরোধী দ্রাবিড় আন্দোলনের তামিল নেতা ইরোদ ভেঙ্কেটাপ্পা রামস্বামী (১৮৭৯-১৯৭৩), তামিলনাড়ুতে শ্রদ্ধা করে যাকে ‘পেরিয়ার’ বা ‘বয়োজ্যেষ্ঠ’ নাকে ডাকা হয়।

পেরিয়ার রামস্বামীর জন্ম তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত মাদ্রাজে ১৮৭৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। তারা ছিলেন এক ভাই ও দুই বোন। ছোটবেলায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও তার শিক্ষাজীবন দীর্ঘ হয়নি। ১২ বছর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করে পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেন। তবে বাড়িতে অপ্রথাগত শিক্ষা ছেলেবেলা থেকে তার অন্তর্দৃষ্টি নির্মাণে সাহায্য করে। দ্রাবিড় জাতির মানুষ হিসেবে দক্ষিণ ভারতের তিনটি ভাষা কন্নড়, তেলুগু এবং তামিল ভাষা ভালোভাবে শিখেছিলেন।

১৯০৪ সালের একটি ঘটনা তার জীবনের মোড় পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এসময় তিনি কাশীতে তীর্থদর্শন করতে বিশ্বনাথ শিবমন্দিরে যান। এসময় ক্ষুধার্ত অবস্থায় মন্দিরের ভোজে অংশগ্রহণ করতে চাইলে ব্রাহ্মণ না হবার কারণে লাঞ্ছিত হন। পরিস্থিতির ফলে তাকে নিরুপায় হয়ে রাস্তার পরিত্যক্ত খাবার তুলে খেতে হয়। এ ঘটনার পর তিনি তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে বিদ্যমান সামাজিক লোকাচার ও জীর্ণ প্রথার অন্ধ অনুকরণ নিয়ে ভাবতে বাধ্য হন। তদুপরি জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ শূদ্রের অমানবিক ভেদাভেদ তার মনকে বিষিয়ে তোলে। এভাবেই তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

তার কর্মনিষ্ঠা ও জনকল্যাণমূলক কাজ তাকে ক্রমান্বয়ে জাতীয় রাজনীতির দিকে নিয়ে আসতে থাকে। ১৯১৯ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি সক্রিয়ভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। খাদি কাপড়ের প্রচার, বিদেশী পণ্যের দোকানে পিকেটিং, অস্পৃশ্যতা দূর করা, রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানো এসব ছিলো তার লক্ষ্য। তবে ‘বৈকম সত্যাগ্রহ’ তার জীবনে সাড়া জাগানোর মতো অন্যতম একটি ঘটনা। বর্তমান কেরালা রাজ্যের বৈকম শিবমন্দির ছিল জাতিভেদ প্রথার জঘন্য এক দৃষ্টান্ত।

ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণ ছাড়া নিম্নবর্ণের মানুষের জন্য মন্দিরে প্রবেশ তো দূরের কথা, মন্দিরের রাস্তা দিয়ে চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা ছিলো। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কিছু নেতা এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯২৪ সালের ৩০ মার্চ এই আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের নেতাগণ নিম্নবর্ণের বহুসংখ্যক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করলে মন্দির কর্তৃপক্ষ বাধা দেয় এবং পুলিশ নেতাদের গ্রেফতার করে।

পেরিয়ার রামস্বামী আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন জানাতে তৎকালীন মাদ্রাজ থেকে বৈকম এলে ১৯২৪ সালের ১ অক্টোবর গ্রেফতার হন। এর ফলে দেশব্যাপী এ আন্দোলনে সমর্থন বাড়তে থাকে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী প্রথমে এ আন্দোলনে সমর্থন দিলেও পরে দ্বিমত পোষণ করেন। পেরিয়ার রামস্বামী বুঝতে পারলেন, রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কংগ্রেস কায়েমী স্বার্থের বাইরে আসতে পারবে না। ১৯২৫ সালে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন ।

দক্ষিণ ভারতে ‘সাউথ ইন্ডিয়ান লিবারেশন ফেডারেশন’ নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছিলো। পেরিয়ার রামস্বামী এই দলে যোগ দেন এবং আন্দোলন বেগবান করতে সাহায্য করেন। হিন্দুদের আক্রমণ প্রতিহত করা, দ্রাবিড় পরিচয় সচেতনতা, জাতিভেদের অন্ধকার দূর করা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৯৩৯ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পৃথিবীর অনেক দেশ পরিভ্রমণ করেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে এসময় তার আস্থা গড়ে ওঠে ।

১৯৩৭ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী মুখ্যমন্ত্রী হলে হিন্দিকে প্রদেশের আবশ্যিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেন। পেরিয়ার রামস্বামী সহ জাস্টিস পার্টির আরো অনেক নেতা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। সরকার এ আন্দোলনের অনেক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। পেরিয়ায় তামিলনাড়ুতে হিন্দির প্রচলনকে সুদূর অতীতের আর্য আক্রমণের সাথে তুলনা করেন এবং ‘তামিলনাড়ু শুধু তামিলদের জন্য’ স্লোগান তোলেন। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে ক্রমান্বয়ে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন ।

১৯৪৪ সালে পেরিয়ার রামস্বামী জাস্টিস পার্টির প্রধান হিসেবে এই দলের নাম বদলে ‘দ্রাবিড়ার কাঝাগম’ বা ‘দ্রাবিড়িয়ান এসোসিয়েশন’ রাখেন। এই সংগঠনের কর্মক্ষেত্র শহর ও গ্রাম সবক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছিলো। এর অন্যতম প্রধান কাজ ছিলো দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রচার, হিন্দির আক্রমণ প্রতিরোধ, তামিল সংস্কৃতি ব্রাহ্মণদের প্রভাবমুক্ত করা, জাতিভেদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা ও দ্রাবিড়ভাষীদের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করা। এর কাজের পরিধি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলেও উত্তর ভারতের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে দলটি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল নমনীয় সদস্য পেরিয়ারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ‘দ্রাবিড়া মুন্নেত্রা কাঝাগম’ নামে পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন ।

পেরিয়ার রামস্বামী আজীবন একজন পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। বৈষম্যের বিরোধিতা করা, দমনমূলক সংস্কৃতির সমালোচনা করা এবং সাধারণ মানুষের অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলনে তিনি তার রাজনৈতিক জীবন উৎসর্গ করেছেন। তার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ও সংস্কৃতি বিষয়ে অভিমত সবসময় বিতর্কের উর্ধ্বে থাকেনি।

১৯৫৬ সালে তামিলনাড়ুতে এক মিছিলে তিনি হিন্দু অবতার রামচন্দ্রের ছবিতে অগ্নিসংযোগের ঘোষণা দেন। তামিলনাড়ুর প্রাদেশিক সরকার এই মিছিলে নিষেধাজ্ঞা দিলেও তিনি অটল থাকেন। ফলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সনাতন ধর্মে ব্রাহ্মণের আধিপত্যকে তিনি আর্য বা ইন্দো-ইউরোপিয় আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন এবং দ্রাবিড় ও তামিল সংস্কৃতিকে এসব থেকে মুক্ত করাকে জীবনের ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন।

তার বক্তব্য অনেক সময়ই বিচ্ছিন্নতাবাদী ও অন্ধ প্রাদেশিকতার দোষে আক্রান্ত বলে মনে করা হয়েছে। উপরন্তু উত্তর ভারতীয় ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির পার্থক্য তিনি যত মোটা দাগে পার্থক্য করেছেন, এখনকার নৃবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদগণ এতটা মোটা দাগে তা করেন না। কিন্তু এসব বিষয় বাদ দিলে দ্রাবিড় জাতির আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির রাজনীতিতে তার অবদান অনস্বীকার্য।

নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে পেরিয়ার রামস্বামী আজীবন সোচ্চার ছিলেন। বর্ণাশ্রম ও অন্যান্য সামাজিক অন্যায়ের ফলে নারীদের অবস্থা নিজ চোখে দেখার অভিজ্ঞতা তার হয়েছিলো। তার অভিমত ছিলো, যুগ যুগ ধরে ব্রাহ্মণ-আধিপত্যমূলক শাসনের ফলে অনাচার ও কুসংস্কার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জালের মতো ছড়িয়ে গেছে। যার অন্যতম বিষফল ছিল ক্ষমতাবান পুরুষ কর্তৃক নারী শোষণ ও সমাজে সংস্কৃতিতে তার বৈধতা তৈরি হওয়া।

পেরিয়ার এসব অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে গ্রামে গ্রামে গিয়েছেন, সমাজের বঞ্চিত অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তার আন্দোলন তামিল ও দ্রাবিড় সমাজে নারী জাগরণ ও ক্ষমতায়নে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলো। দলিত ও অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনেও তিনি অবদান রেখেছেন। দলিত আন্দোলনের নেতা ভীমরাও আম্বেদকর তার চিন্তার সমাদর করতেন। তিনি দলিতদের মানবেতর জীবনের জন্য হিন্দু সমাজের অনড় জাতিভেদকে দায়ী করেছেন এবং দলিত ও দ্রাবিড় জাতির আদি ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে চেয়েছেন। যদিও তাঁর এই দৃষ্টিকোণ কিছুটা একদেশদর্শী ছিলো।

পেরিয়ার রামস্বামী দুই বিয়ে করেন। ১৯ বছর বয়সে তার পিতা তাকে বিয়ে দেন। তার স্ত্রী নাগাম্মাই স্বামীর চিন্তাধারাকে শ্রদ্ধা করতেন এবং রাজনীতিতে সহযাত্রী হতে চাইতেন। ১৯৩৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি মানিয়াম্মাইকে বিয়ে করেন। তিনিও তার রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ছিলেন, পেরিয়ারের মৃত্যুর পরও তার দলের সাংগঠনিক কাজে তিনি সময় ব্যয় করেছেন। পেরিয়ার রামস্বামী ১৯৭৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তামিলনাড়ুতে আজও তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। তাকে আধুনিক তামিলনাড়ুর ‘জনক’ এর মর্যাদা দেওয়া হয়।