১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাস। চারিদিকে বাজছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ২ বছর হয়ে গিয়েছে। প্রচন্ড এক জলযুদ্ধ চলছে আমেরিকান ডেস্ট্রয়ার আর নাৎসিদের বিখ্যাত ইউ-বোট সাবমেরিনগুলোর মধ্যে। যুদ্ধে জয়ী হতে মরিয়া মার্কিন সরকার তাই করতে যাচ্ছে আশ্চর্য এক পরীক্ষা। শত্রুর চোখে ফাঁকি দিয়ে জাহাজ উধাও করার পরীক্ষা।

২৮ অক্টোবর, ১৯৪৩। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া নেভাল শিপইয়ার্ডে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে ইউএস নেভির ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস এল্ড্রিজ। উদ্দেশ্য জাহাজটিকে অদৃশ্য করে দিয়ে টেলিপোর্টের মাধ্যমে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া। শুরু হল পরীক্ষা, রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা, এরপরই ঘটে গেল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মুহূর্তের মধ্যে কয়েকজন নাবিককে নিয়ে উধাও হয়ে গেল ডেস্ট্রয়ারটি। শুধু তা-ই না, টেলিপোর্টের (বিজ্ঞানের ভাষায় টেলিপোর্ট অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বস্তুকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে পাঠিয়ে দেয়া) মাধ্যমে গিয়ে পৌঁছাল ২০০ মাইল দূরে ভার্জিনিয়ার নরফোক নেভাল শিপইয়ার্ডে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুনরায় ফিরে আসলো ফিলাডেলফিয়াতে। আর জন্ম হল নতুন এক রহস্যের, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বা কন্সপিরেসি থিওরির। শোনা যায়, এই পরীক্ষায় সাহায্য নেয়া হয়েছিল আইনস্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরির। আর ইতিহাসে এই রহস্যময় তথাকথিত পরীক্ষার নাম ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট।

কিন্তু বাস্তবেই কি তা করা হয়েছিল? নাকি পুরোটাই কেবল একটা গুজব? পরীক্ষার সেই নাবিকদের ভাগ্যেই বা কী ঘটেছিল? আর কেনই বা ইউএস নেভি আর মার্কিন সরকার ঘটনাটি ধামাচাপ দেয়ার চেষ্টা করল? কীভাবেই বা মানুষের মনে সেটি জন্ম দিল রহস্যের?

ইউএসএস এল্ড্রিজ; Source: Wikimedia Commons

যেভাবে করা হয়েছিল এক্সপেরিমেন্টটি

শোনা যায়, এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য সাহায্য নেয়া হয়েছিল আইনস্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরির। মজার ব্যাপার হল, আইনস্টাইন নিজেই কখনো এর ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখাতে পারেন নি, এমনকি এখন পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানীই তা পারেন নি। কিন্তু সেই তত্ত্বেরই সাহায্য নেয়া হয় এই পরীক্ষায়।

তত্ত্বটি হল, এমন কোনো ক্ষেত্র যদি তৈরী করা সম্ভব হয় যেখানে আলো ঢুকতেও পারবে না বা বেরোতেও পারবে না, তাহলে সেই স্থানের সময়কে আটকে দেয়া সম্ভব। এবং সেখানে অভিকর্ষ বা মহাকর্ষের প্রভাবও থাকবে না। তত্ত্বটি যতটা অদ্ভুত, ফিলাডেলফিয়ার পরীক্ষাটিও ঠিক তার থেকে বেশিই অদ্ভুত। সেদিন যুদ্ধজাহাজ ডেস্ট্রয়ার এল্ড্রিজকে টেসলা কয়েল দিয়ে জড়িয়ে প্রচুর উচ্চ বিভবের বিদ্যুৎ পরিবাহিত করা হয় একটি বড় বৈদ্যুতিক জেনারেটর থেকে। উদ্দেশ্য ছিল জাহাজের চারপাশে প্রচুর শক্তিসম্পন্ন একটি চুম্বকক্ষেত্র তৈরী করা, এবং তৈরী হয়ও। আর ফলাফল যেন বাস্তবতাকে হার মানিয়ে বৈজ্ঞানিক কল্পগল্পের জগতে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে গায়েব হয়ে যায় এল্ড্রিজ। কিন্তু প্রায় দশ সেকেন্ড পরেই পুনরায় ফেরত আসে ফিলাডেলফিয়ার সেই শিপইয়ার্ডেই। শোনা যায়, সেই দশ সেকেন্ড জাহাজটি ভার্জিনিয়ার নরফোকের নেভাল শিপইয়ার্ডে দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু জাহাজের মতো জড়বস্তুর টেলিপোর্ট ঠিকঠাকভাবে হলেও জীব অর্থাৎ মানুষের বেলায় তা ভাল ফল বয়ে আনেনি। যতজন নাবিক পরীক্ষা শুরুর সময় গায়েব হয়েছিলেন, জাহাজ পুনরায় ফিরে আসার পর তাদের কয়েকজনকে পাওয়া যায়নি আর কখনোই। যারা ফিরে এসেছিলেন তাদের কেউ আবার পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, কেউ হয়েছিলেন অদ্ভুত সব ক্ষমতার অধিকারী, কারো আবার পা গলে গিয়ে ডেকের সাথে লেগে গিয়েছিল!

Source : byaki.net

কিন্তু বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর মত এই পরীক্ষণের সত্যতা কি আদৌ রয়েছে? নাকি নিছকই এক গুজব এটি? সেটি জানবার আগে দুজন আলোচিত মানুষের কথা জানা যাক, ফিলাডেলফিয়ার পরীক্ষণের কথা তুললেই যাদের নাম উঠের আসে।

মরিস কে. জেসাপ এবং রহস্যময় কার্লোস এম. আলেন্ড

কখনোই এই ঘটনা সরকার বা ইউএস নেভি জনসম্মুখে প্রকাশ করেনি। কিন্তু তারপরও খারাপ সংবাদ বাতাসের আগে পৌঁছায়! এ কান ও’ কান হতে হতে সাধারণ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে ঘটনা। জনমনে জন্ম নেয় রহস্য আর কৌতূহল। কিন্তু ঘটনাটি আরো ভালোভাবে জনসম্মুখে আসে মরিস কে. জেসাপের মাধ্যমে। মরিস ছিলেন একাধারে গণিতবিদ, জ্যোতিঃপদার্থবিদ, লেখক এবং ভ্রমণকারী।

- মরিস কে. জেসাপ; Source: eleftheriaonline.gr

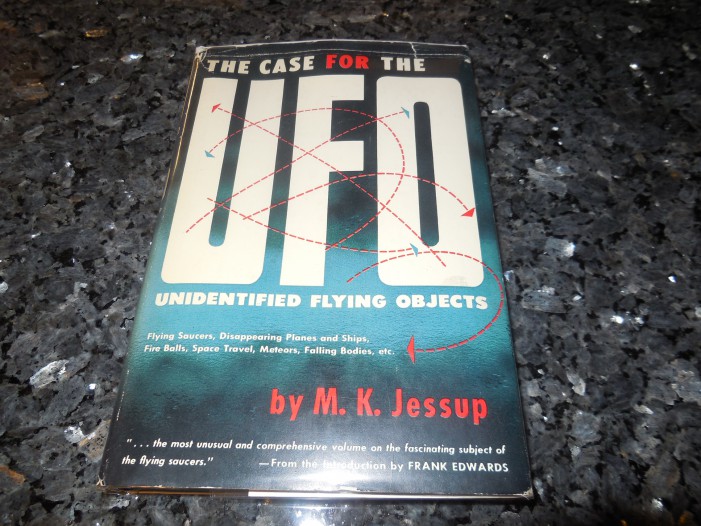

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সট্রাকটর, বৈজ্ঞানিক গবেষক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব সহ বেশ কিছু কাজে ছিল তার বিস্তর অভিজ্ঞতা। ১৯৫৫ সালে তার হঠাৎ ইউএফও নিয়ে নেশা চাপলে প্রকাশ করে ফেলেন দ্য কেস ফর দ্য ইউএফও নামের একটা বই। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, আবহাওয়া, মহাকাশ সহ বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্যের বিস্ময়কর সব তথ্য তুলে ধরেন। কিন্তু পাশাপাশি বইতে তিনি আইনস্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরির কথাও উল্লেখ করেন, আর তাতেই বাঁধ সাধে।

Source: mysticlink.com

১৯৫৬ সালে হঠাৎ এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে চিঠি পান মরিস। তার নাম কার্ল এম অ্যালেন, কিন্তু কার্লোস মিগুয়েল অ্যালেন্ড নামেই অধিক পরিচিত তিনি। স্বভাবে তিনি বেশ পাগলাটে। আর তিনি পেশায় ছিলেন নাবিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নাবিক হিসেবে বেশ নাম কামিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেন, ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টটি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং সেসময়ে তিনি এসএস অ্যান্ড্রু ফুরুসেথ নামের একটি কার্গো জাহাজের নাবিক ছিলেন।

কার্লোস এম অ্যালেন্ড; Source: de173

১৩ জানুয়ারি, ১৯৫৬। মরিসের ঠিকানায় একটি চিঠি আসে। চিঠির লেখক আর কেউ নন, কার্লোস মিগুয়েল অ্যালেন্ড। প্রথম চিঠিতেই অ্যালেন্ড মরিসকে আইনস্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি নিয়ে আর বেশি নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করে দেন। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন মার্কিন সরকারের ফিলাডেলফিয়ার এক্সপেরিপেন্টটির পরিণতির ঘটনা। তার চিঠির সারাংশ ছিল অনেকটা এরকম,

১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি তার জাহাজ এসএস অ্যান্ড্রু ফুরুসেথ ডেস্ট্রয়ার এল্ড্রিজের ওপর পরীক্ষা চালানোর সময় পাশেই নোঙর করা ছিল। ডেস্ট্রয়ারকে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব ছিল কার্গো জাহাজটির, যাতে আশেপাশে কেউ ঢুকতে না পারে। পরীক্ষা শুরু হবার পর ঘটল আশ্চর্য ঘটনা। জাহাজের ওপর তৈরী হল একটা বৃত্তাকার চৌম্বকক্ষেত্র। সেই বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে একে একে সব নাবিক ঢুকে যেতে থাকলেন। আর তারপরই জড় পদার্থের জাহাজটি নিমিষেই হাওয়া হয়ে গেল। ঠিক যেন বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর প্রতিচ্ছবি। এভাবেই আরো বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি। আর সবশেষে লিখেছেন ফিরে আসার পর জাহাজের নাবিকদের ভয়াবহ পরিণতির কথা। তার মতে, খুব অল্প নাবিকই বেঁচে আছেন, কিন্তু যারা বেঁচে আছেন তাদের সাথে ঘটে চলে আশ্চর্য রকমের ঘটনা। কেউ কেউ দেয়াল ভেদ করে যেতে পারতেন, কেউবা হঠাৎ উধাও হয়ে যেতেন। একবার দুজন মারা গিয়েছিল হঠাৎ গায়ে আগুন লেগে যাওয়াতে। তাদের আগুন লাগার কোনো কারণ ছিল না, তবুও আগুনে পুড়ে মারা যান তারা। জাহাজটি ঠিকভাবে টেলিপোর্ট করা গেলেও মানুষের বেলায় হাইপার-ফিল্ড বিরূপ প্রভাব ফেলবে তা কেউ ভাবেনি। কিন্তু পরীক্ষা শেষে তা বুঝতে পারার পর আর কিছুই করার ছিল না ইউএস নেভির। আর তাই তারা ঘটনাটি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেন।

এরপর আরো বেশ কয়েকবার চিঠি আদান-প্রদান হয় তাদের মাঝে। শোনা যায়, প্রায় ৫০ বারের মতো চিঠি আদান-প্রদান হয়। এরই মধ্যে ১৯৫৭ সালে ওয়াশিংটনের অফিস অফ নেভাল রিসার্চ থেকে মরিসকে দেখা করার অনুরোধ করা হয়। যথারীতি তিনি অফিসে গেলেন এবং আলাপ শেষে তার হাতে ধরিয়ে দেয়া হল তার নিজের লেখা ইউএফও নিয়ে বইটির একটি পেপারব্যাক কপি। নিজের বই এভাবে হাতে পেয়ে বেশ অবাক হলেন মরিস। আর কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে অফিসারের দিকে তাকাতেই কৌতূহলের জবাব দিতে অফিসার তাকে জানালেন, এই বইটি অফিস অব নেভাল রিসার্চের চিফ এডমিরাল এন. ফার্থের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। তাকে বইটি খুলতে বলা হল। বই খুললেন, পাতা উল্টে চললেন মরিস। ফিলাডেলফিয়ার অধ্যায়তে চোখ আটকে গেল তার। লেখার চারপাশে বেশ যত্ন সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে মন্তব্য লেখা আছে, এবং লেখাগুলো মন্তব্যকারীগণের নিজ হাতের লেখা। অফিসার জানালেন, তিনজন ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন। মরিস খেয়াল করলেন, তিনজন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কালি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে বের করতে বলা হল তাকে, কারা লিখে থাকতে পারে এমন মন্তব্য! লেখার ধরণ, প্রসঙ্গ, শব্দ আর হাতের লেখা দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না মরিসের যে মন্তব্যগুলো অ্যালেন্ডেরই। তিনি অফিসারকে অ্যালেন্ডের রহস্যময় চিঠিগুলোর কথা খুলে বললেন। সেদিনের মত বিদায় নিলেন মরিস কিন্তু এর কিছুদিন পরেই জীবনের মোড় ঘুরে গেল তার।

এসএস অ্যান্ড্রু ফুরুসেথ; Source : de173

আত্মহত্যা এবং আরেকটি রহস্য

২০ এপ্রিল, ১৯৫৯। ফ্লোরিডার ডেড কাউন্টি পার্কে একটি স্টেশন ওয়াগনের মধ্যে মরিসকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। পুলিশ অফিসাররা এটিকে আত্মহত্যা বলে ঘোষণা করেন, কারণ কিছুদিন আগে স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটায় বেশ বিষন্নতার মধ্যে দিন কাটছিল তার। গাড়ির সব কাঁচ উঠিয়ে, একজস্ট পাইপের মুখে নল লাগিয়ে সেই নলের মাথা গাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আর অতিরিক্ত বিষাক্ত কার্বন মনোঅক্সাইডের প্রভাবেই মৃত্যু হয় তার, কারণ তাকে মৃত উদ্ধার করা হয় গাড়ির ইঞ্জিন চালু অবস্থায়। অনেকে তার এরকম রহস্যজনক মৃত্যুকে খুন বলে মনে করেন। কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করেন, মরিস ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের রহস্য উদঘাটন করে ফেলায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তার মৃত্যুর কারণ আজও অজানাই থেকে গেছে।

মরিসের স্টেশন ওয়াগন; Source : de173

এদিকে মরিসের মৃত্যুর পর অ্যালেন্ডের খোঁজ করেও আর তার দেখা পাওয়া যায়নি। শোনা যায়, ১৯৯৪ সালে মৃত্যু হয় তার।

জনমনে জন্ম নেয় নতুন এক রহস্যের। কেন এমন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু হল মরিসের, আর কেনই বা উধাও হয়ে গেলেন অ্যালেন্ড। অনেকেই ভাবতে শুরু করেন, সত্যিই ফিলাডেলফিয়াতে এরকম কোনো পরীক্ষণ চালানো হয়েছে।

পরীক্ষণটির সত্যতা কতটুকু

সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে একে সম্পূর্ণ ধাপ্পাবাজি এবং অতিপ্রাকৃত একটি ঘটনা বলে মনে করেন অনেকে। অনেকে আবার মনে করেব, কিছু একটা ঘটেছিল সেদিন ফিলাডেলফিয়াতে। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, এ ধরনের পরীক্ষণ এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এমনকি এক্সপেরিমেন্টটিতে আইনস্টানের সম্পৃক্ততারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আবার এল্ড্রিজের শিপ লগের তথ্য থেকে জানা যায় ভিন্ন কথা।

মরিস মারা যাবার আরো কয়েক দশক পর্যন্ত অ্যালেন্ড ছাড়া আর কোনো প্রমাণ ছিল না ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের। ১৯৯৪ সালে ফরাসি পদার্থবিদ এবং ইউএফওবিদ জ্যাকুয়েস এফ. ভ্যালী এক্সপেরিমেন্টটি নিয়ে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন জার্নাল অব সায়েন্টিফিক এক্সপ্লোরেশন এ। তার আগে তিনি এ ব্যাপারে ভালো জানে এমন কারো সাহায্য চাইলে এডওয়ার্ড ডাডজন নামের ব্যক্তি, যিনি ইউএস নেভিতে ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন, এগিয়ে আসেন। তিনি অ্যাং লস্ট্রম নামের জাহাজের টেকনিশিয়ান ছিলেন। কিন্তু ডেস্ট্রয়ার এল্ড্রিজের ব্যাপারেও তার ধারণা ছিল, কারণ পরীক্ষার সময় সেখানে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তার মতে, জাহাজে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল তা হল ডিগাসিং নামের একটি প্রযুক্তি এবং এর ফলে জাহাজ রাডারে বা বাস্তবে অদৃশ্য হবে না, কিন্তু সাগরের নিচের সি-মাইন বা ইউ-বোট সাবমেরিনগুলোর ম্যাগনেটিক টর্পেডোতে তা ধরা পড়বে না। আর টেলিপোর্টেশনের ঘটনাটিকে নিছক গুজব বলে জানান তিনি। খুব দ্রুত সম্ভব হলে ইউএস নেভি জাহাজ যাতায়াতের কিছু গোপন খাল ব্যবহার করতে পারতো, যাতে ভার্জিনিয়া যেতে সময় লাগতো ৬ দিনের স্থানে ২ দিন।

১৯৯৯ সালে ইউএসএস এল্ড্রিজের নাবিকদের একটি পুনর্মিলনের অনুষ্ঠানে এক সাংবাদিককে জানান, এ ধরনের কোনো পরীক্ষাই করা হয়নি জাহাজটিকে নিয়ে, কারণ উধাও হওয়ার তারিখে এটি ছিল নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে। জাহাজের শিপ লগ এর প্রমাণ। যদিও কেউ কেউ বলেন, শিপ লগটিতে মিথ্যা তথ্য দেয়া আছে।

ফিলাডেলফিয়া নেভাল ইয়ার্ড; Source : tdworld

এতসব অদ্ভুত তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে, এই ঘটনা পুরোটাই গুজব। আর এই গুজবকে শক্তিশালী করতে এবং একে আরো আকর্ষণীয় করতে সাহায্য নেয়া হয়েছে নামীদামী এক বিজ্ঞানীর অজানা এক তত্ত্বের, যাতে তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকে। এছাড়াও এর পিছে আছে অতিরিক্ত কল্পবিজ্ঞানপ্রেমী এবং পাগলাটে এক ব্যক্তি কার্লোস মিগুয়েল অ্যালান্ডের ভূমিকা। মার্কিন সরকার এবং নেভির প্রতি অবিশ্বাস ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করতেও সাহায্য করে। অফিস অব নেভাল রিসার্চ থেকে বলা হয়েছে, এ ধরনের কোনো পরীক্ষাই চালানো হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে।

১৯৫১ সালে যুক্তরাষ্ট্র জাহাজটিকে গ্রিসের কাছে বিক্রি করে দেয় এবং এর নতুন নাম দেয়া হয় এইচএস লিয়ন। ১৯৮৪ সালে দ্য ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট নামের একটি মুভি মুক্তি পায় এবং ১৯৯৩ সালে এর সিকুয়েল দ্য ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট ২ মুক্তি পায়। ২০১২ সালে আরো একটি মুভি মুক্তি পায় একই নামে এই ঘটনার উপর ভিত্তি করেই।

তো আপনার কী মনে হয়? সত্যিই কি এমন পরীক্ষা করা হয়েছিল, নাকি পুরোটাই আপনার কাছেও কেবল ধাপ্পাবাজি মনে হয়েছে?