১৯৪৫ সালের জুলাই মাস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শেষ হতে চললো। কিছুদিন পূর্বেই (২ মে) বার্লিনের পতন হয়েছে। ইতোমধ্যে নাৎসি নেতা এডলফ হিটলার মিত্রবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যাকে (৩০ এপ্রিল) শ্রেয় বলে বেছে নিয়েছেন। ৮ মে জার্মানির আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। সমগ্র জার্মানি তখন মিত্রবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এমতাবস্থায় জার্মানির ভবিষ্যৎ নিয়ে মিত্রশক্তির দেশগুলোর মধ্যে আলোচনার তোড়জোড় শুরু হয়।

জার্মানির ভবিষ্যৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের সমাধানের জন্য মিত্রশক্তির প্রধান তিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের নেতারা পুনরায় সাক্ষাৎ করতে সম্মত হলেন। আলোচনার জন্য এই তিন দেশের নেতারা বার্লিনের অদূরে পটসড্যাম শহরে মিলিত হওয়ার জন্য একমত হলেন।

ব্রিটিশ, মার্কিন ও সোভিয়েত নেতারা, যারা ‘বিগ থ্রি’ নামে পরিচিত, এর আগেও তেহরান সম্মেলন (নভেম্বর ১৯৪৩) এবং ইয়াল্টা সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫) একত্রিত হয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত, ১৭ দিন ব্যাপী চলা পটসড্যাম সম্মেলনে মিলিত হন মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি এস. ট্রুম্যান, সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল (পরবর্তীতে চার্চিলের স্থলাভিষিক্ত হন ক্লিমেন্ট অ্যাটলি)। সম্মেলনে এই তিন দেশের নেতাদের সঙ্গে তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এই সম্মেলনে আরো কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

পটসড্যাম সম্মেলন অন্য সম্মেলনগুলো থেকে আলাদা ছিল। এই সম্মেলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তেহরান কিংবা ইয়াল্টা সম্মেলনের চেয়েও বেশি ছিল। এই সম্মেলনে অনেকগুলো তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নের সমাধানের সঙ্গে যুদ্ধোত্তর জার্মানির ভাগ্যও নির্ধারিত হয়েছিল। সম্মেলনের তিন মাস পূর্বে, ১২ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট। নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে রুজভেল্টের স্থলাভিষিক্ত হন ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যান।

১৯৪৫ সালের ৮ মে যখন মিত্রবাহিনীর কাছে নাৎসিরা আত্মসমর্পণ করে, তখন থেকেই পটসড্যাম সম্মেলনের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। তবে আলোচনার তারিখ নিয়ে প্রথমদিকে কিছুটা মতবিরোধ তৈরি হয়। চার্চিল প্রথমে চেয়েছিলেন আলোচনা যেন জুন মাসের মধ্যে শেষ হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারিখ পিছিয়ে জুলাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার দ্বারপ্রান্তে ছিল। ফলে যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল আলোচনা যেন পরীক্ষামূলক বোমা বিস্ফোরণের পরে শুরু হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট। মার্কিন প্রতিনিধিরা চেয়েছিলেন পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হিসেবে সম্মেলনে বাড়তি সুবিধা পেতে। এক আঘাতে একটি শহর ধ্বংস করে দিতে পারে, এমন অস্ত্রের মালিক হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন যুক্তরাষ্ট্রকে সমীহ করে আলোচনায় কথা বলে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন উভয় দেশই বুঝতে পেরেছিল যুদ্ধের পর তাদের সাধারণ শত্রু হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ট্রুম্যান সোভিয়েত ইউনিয়ন ও এর নেতা স্ট্যালিনের কার্যকলাপ সম্পর্কে রুজভেল্টের চেয়ে বেশি সন্দিহান ছিলেন। তিনি পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাবকে আক্রমণাত্মক সম্প্রসারণবাদ হিসেবে বিবেচনা করেন।

১৬ জুলাই ১৯৪৫, পটসড্যাম সম্মেলন শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগের ঘটনা। সেদিন কয়েক বছর ব্যাপী চলা ম্যানহাটন প্রজেক্টের ফলাফল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যে বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হয় যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্ব প্রবেশ করে পারমাণবিক যুগে। সম্মেলন শুরু হওয়ার ঘণ্টা কয়েক আগে পটসড্যামে মার্কিন প্রতিনিধিদের কাছে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের খবর এসে পৌঁছায়।

পরদিন, ১৭ জুলাই পটসড্যাম শহরের সিসিলিয়েনহফ প্রাসাদে সম্মেলন শুরু হয়। পুরো বিশ্বের দৃষ্টি তখন পটসড্যামের সিসিলিয়েনহফ প্রাসাদে, যেখানে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর তিনজন ব্যক্তি একত্রিত হয়েছিলেন ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার জন্য।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের বিশ্বাস ছিল পারমাণবিক বোমা যুক্তরাষ্ট্রকে এমন শক্তিশালী করে দেবে যে, যেকোনো আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র তাদের ইচ্ছেমতো শর্ত আরোপ করতে পারবে। ট্রুম্যান বলেন, অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নির্মাণে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করবে পারমাণবিক বোমা।

পরবর্তীতে ট্রুম্যান যখন স্ট্যালিনকে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার বিষয়টি অবহিত করেন তখন স্ট্যালিন খুব নির্ভীক ছিলেন, যেন কিছুই হয়নি! অথচ ট্রুম্যান ভেবেছিলেন খবরটি শুনে স্ট্যালিন হতচকিত হয়ে যাবেন। প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বিস্ফোরণের সব খবর স্ট্যালিন ম্যানহাটন প্রজেক্টের অভ্যন্তরে থাকা তার স্পাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আগে থেকেই জানতেন।

পটসড্যাম সম্মেলনে কয়েকটি বিষয়কে আলোচনার জন্য সামনে রাখা হয়। সম্মেলনে যে সমস্ত প্রশ্ন আলোচিত হয় তার মধ্যে ছিল: জার্মানির যুদ্ধোত্তর সমাজ ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও পরিচালনা, জার্মানির কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়, যুদ্ধোত্তর ইউরোপের সীমানা নির্ধারণ, পােল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্ত নির্ধারণ এবং কয়েকমাস আগে হওয়া ইয়াল্টা সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন।

১৭ জুলাই থেকে ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে মোট নয়টি অধিবেশন বসে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচনের (৫ জুলাই ১৯৪৫) ফলাফল ঘোষণার জন্য সম্মেলনে দুই দিনের একটা বিরতি দেওয়া হয়। ২৬ জুলাই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

ব্রিটিশ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের কনজারভেটিভ পার্টি পরাজিত হয়েছে। ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী এবার সরকার পরিবর্তন করতে হবে, ফলে উইনস্টন চার্চিল আর প্রধানমন্ত্রী রইলেন না এবং তিনি পটসড্যাম থেকে লন্ডনে ফিরে গেলেন।

নির্বাচনে জয়ী লেবার পার্টি ব্রিটেনে সরকার গঠন করে। নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন লেবার পার্টির নেতা ক্লিমেন্ট অ্যাটলি। এবার ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি পটসড্যাম সম্মেলনে চার্চিলের স্থলাভিষিক্ত হন।

নেতৃত্বের পরিবর্তন হলেও ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-নীতিতে কোনো পরিবর্তন এলো না। ২৮ জুলাই থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় দফা সম্মেলন চলে ২ আগস্ট পর্যন্ত। দ্বিতীয় দফা সম্মেলনে মোট চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ দিনব্যাপী চলা সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের সমাধান করা হয় এবং কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নাৎসিবাদকে ধ্বংস করা হবে এবং সমগ্র জার্মানিকে নাৎসি পার্টির প্রভাব থেকে মুক্ত করা হবে। সকল প্রকার নাৎসি আইন বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত হয় সেখানে।

জার্মানি যেন ভবিষ্যতে আর কোনো হুমকির কারণ হয়ে উঠতে না পারে তা নিশ্চিতে জার্মানিকে নিরস্ত্রীকরণ ও অসামরিকীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুদ্ধকালীন বাড়তি সুবিধা দেয় এমন সব শিল্প জার্মানিতে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত হয়, জার্মানি কর্তৃক অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক সাজসরঞ্জাম, সামরিক বিমান ও জাহাজ নির্মাণ নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। পরিবর্তে জার্মানিকে অসামরিক শিল্প ও কৃষিতে পুনর্গঠন করতে হবে।

সম্মেলনে আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, জার্মানিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ কীভাবে আদায় করা হবে এই প্রশ্নের সমাধান হিসেবে সিদ্ধান্ত হয় যে, চার মিত্রশক্তির প্রত্যেকেই নিজ নিজ দখলকৃত এলাকা থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। জার্মানির সামরিক ও বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে এবং ডুবোজাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়া হবে।

সম্মেলনে আরো সিদ্ধান্ত হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের নিয়ন্ত্রিত জার্মানির পূর্বাঞ্চল থেকে বাজেয়াপ্ত করা শিল্পদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য ও খনিজ সম্পদের সবকিছুই পাবে। সেই সঙ্গে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চল থেকে বাজেয়াপ্ত করা সমস্ত শিল্প সরঞ্জামের ১০ শতাংশ পাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন। জার্মানি থেকে তারা যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ লাভ করবে, তার একটি অংশ পোল্যান্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেবে।

পটসড্যাম সম্মেলনে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নাৎসি নিষ্ঠুরতার নেপথ্য কুশীলবদের বিচার কার্য সম্পাদনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধাপরাধীদের যত দ্রুত সম্ভব বিচারের আওতায় নিয়ে আসা। আসামীদের প্রথম তালিকা ১ সেপ্টেম্বরের আগে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালসের মাধ্যমে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয়। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালসে মিত্রশক্তির প্রধান চার দেশ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দুইজন করে মোট আটজন বিচারপতি অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, অস্ট্রিয়া ও সুডেনল্যান্ডসহ ইউরোপে জার্মানির সংযুক্তিকৃত সকল অঞ্চল প্রত্যাহার করা হবে। অস্ট্রিয়া ও জার্মানিকে পৃথকভাবে চারটি অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং একইভাবে এদের রাজধানীকেও (ভিয়েনা এবং বার্লিন) চারটি অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

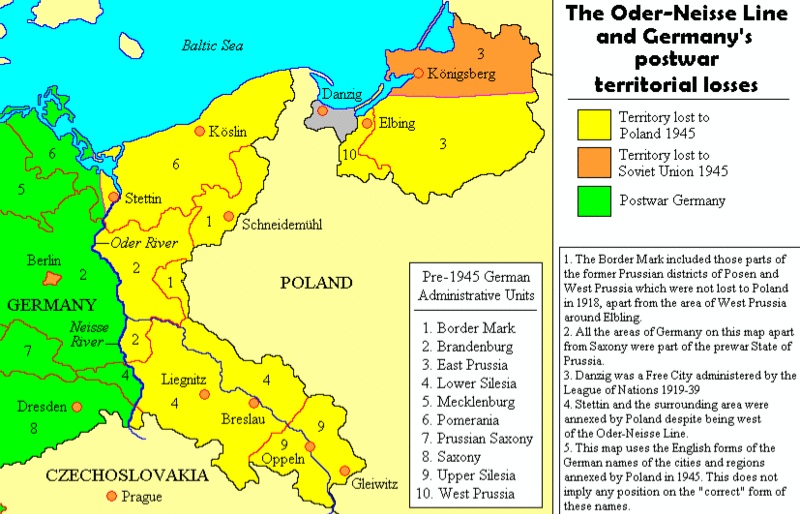

পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্ত অর্থাৎ জার্মান-পোলিশ সীমান্ত নিয়ে সম্মেলনে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পোলিশ-জার্মান সীমান্তে জার্মানির দখলে থাকা কিছু অঞ্চল পোল্যান্ড নিজেদের দাবি করে। পোল্যান্ডের দাবি ছিল পোলিশ-জার্মান সীমান্ত ওডার ও নিসে নদী বরাবর নির্ধারিত হোক। সম্মেলনে পোল্যান্ডের পক্ষে পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টির দুই নেতা বেইরুট ও গোমুলকা উপস্থিত ছিলেন।

বেইরুট ও গোমুলকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য প্রমাণ দিয়ে পোলিশ-জার্মান সীমান্তে পোল্যান্ডের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। শেষপর্যন্ত পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্তের আঞ্চলিক দাবি মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং ওডার ও নিসে নদী বরাবর জার্মানি ও পোল্যান্ডের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। জার্মানি ও পোল্যান্ডের এই সীমান্ত নির্ধারণকে ওডার-নিসে লাইন বলা হয়। ওডার-নিসে লাইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের সীমান্ত থেকে জার্মানি তার ২৫ শতাংশ ভূখণ্ড হারায়।

অন্যদিকে বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী পূর্ব প্রুশিয়াকে ভেঙে এর একাংশ (কনিগসবার্গ) সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেওয়া হয়, অবশিষ্টাংশ দেওয়া হয় পোল্যান্ডকে। এছাড়া বাল্টিক তীরবর্তী আরেক অঞ্চল ডানজিগের ভূখণ্ডও দেওয়া হয় পোল্যান্ডকে।

পটসড্যাম সম্মেলনে মিত্রশক্তির দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একটি পরিষদ গঠন করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এই পরিষদকে পরাজিত দেশগুলোর সাথে শান্তিচুক্তি করার জন্য কতগুলো খসড়া চুক্তি রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত পরিষদ জার্মানি, ইতালি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও ফিনল্যান্ডের সঙ্গে শান্তি চুক্তির খসড়া তৈরির উদ্দেশ্যে অনেকগুলো বৈঠকে মিলিত হন।

জার্মানিকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয় যে, জার্মান জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা হবে। পাশাপাশি জার্মানির গণতান্ত্রিক মূল্যবােধ রক্ষা, রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা এবং নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে। সেই সঙ্গে বাক স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করার অঙ্গীকার করা হয়। জার্মানিকে গণতান্ত্রিকভাবে পুনর্গঠন করা হবে এবং রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। জার্মানিকে একটি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৬ জুলাই, ১৯৪৫-এ ‘পটসড্যাম ঘোষণা’ প্রকাশিত হয়। পটসড্যাম ডিক্লারেশন জাপানকে শর্তহীন আত্মসমর্পণের জন্য আল্টিমেটাম দেয়, অন্যথায় অধিকতর ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হওয়ার হুমকি দেয়। জাপান এই আল্টিমেটামকে উপেক্ষা করে। ফলশ্রুতিতে ৬ আগস্ট হিরোশিমায় এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক হামলা চালায়।

১ আগস্ট পটসড্যাম এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয় এবং পরের দিন ২ আগস্ট পটসড্যাম সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। ১৭ দিনের এই সম্মেলনে জার্মানি তথা ইউরোপকে ঢেলে সাজানো হয়। প্রায় ছয় বছরের ধকল পেরিয়ে বিশ্ব নেতারা যুদ্ধোত্তর ইউরোপ গঠনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমত হন।

সম্মেলন শেষে ট্রুম্যান যখন বার্লিন থেকে ওয়াশিংটনে ফিরে যান, তিনি আমেরিকান জনগণকে একটি রেডিও বার্তা দেন। তিনি বলেন, “আমি সবেমাত্র বার্লিন থেকে ফিরে এসেছি, যে শহর থেকে জার্মানরা বিশ্ব শাসন করতে চেয়েছিল।” ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থাকা বার্লিনের ভবন, অর্থনীতি ও মানুষকে দেখে, ট্রুম্যান বার্লিনকে একটি ‘ভুতের শহর’ হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “আমরা জার্মানিকে একটি শালীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যা যা করতে পারি তার সবকিছুই করতে যাচ্ছি, যাতে দেশটি যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা তার নিজের উপর নিয়ে এসেছে, শেষ পর্যন্ত তা থেকে সভ্য জগতে ফিরে আসতে পারে।”

পটসড্যাম সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সম্মেলনের মাধ্যমেই জার্মান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং যুদ্ধোত্তর ইউরোপের রূপরেখা প্রণীত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে পটসড্যাম সম্মেলন ছিল স্নায়ুযুদ্ধের প্রাথমিক পদক্ষেপ এবং এটিই স্নায়ুযুদ্ধের দ্বার উন্মোচন করে।