আমরা যেটা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলে জানি তা সত্যিকার অর্থে আধুনিক ঐতিহাসিকদের সৃষ্টি। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য থেকে পৃথকভাবে আলোচনার জন্যে তারা একে এই নাম দিয়েছেন। ইতিহাসের মোটা দাগে যদিও ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দকে পশ্চিম রোমের পতন এবং পূর্ব রোম ঘিরে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের উত্থান হিসেবে দেখা হয়, তবে তা নিয়ে মতভেদ দুর্লভ নয়। কারণ এরও প্রায় এক শতাব্দী আগে থেকেই রোম পূর্ব ও পশ্চিম অংশে ভাগ হয়ে যায়।

তাদের মধ্যে নানারকম পার্থক্যও পরিস্ফুটিত হতে থাকে। পশ্চিম রোমে ল্যাটিন ভাষা এবং পূর্ব রোমে গ্রীক ভাষা সরকারি কাজেকর্মে ব্যবহৃত হচ্ছিল, এমনকি কন্সট্যান্টিনোপোল এবং রোমের চার্চের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারেও অনেক মতপার্থক্য ছিল। ৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে কন্সট্যান্টাইন কর্তৃক রাজধানী কন্সট্যান্টিনোপোলে স্থানান্তরিত করার সময়কেও আমরা বাইজান্টাইন শাসনের শুরু মনে করতে পারি। সূচনা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও এর পতন কবে তা নিয়ে মতভেদ নেই। ২৯ মে, ১৪৫৩ সালে ওসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদের সেনারা কন্সট্যান্টিনোপোলের গর্বের প্রাচীর ভেঙে ঢুকে পড়ে, এর সাথেই কবর রচিত হয় হাজার বছরের পুরোনো এই সাম্রাজ্যের।

তৎকালীন সকল বাইজান্টাইন সম্রাটই নিজেদের রোমান সম্রাট বলে দাবি করতেন, এর অধিবাসীরাও নিজেদের পরিচয় দিত রোমান বলে। ইটালি এবং পশ্চিম রোমের প্রাক্তন অঞ্চলগুলোর রাজারাও বহু বছর ধরে জনগণের কাছে বৈধতা প্রমাণের লক্ষ্যে কন্সট্যান্টিনোপোলের কাছ থেকে শাসনের অনুমোদন চেয়ে পাঠাতেন। যদিও এই অনুমোদন সম্পূর্ণই ছিল আনুষ্ঠানিক, তদুপরি রোমান সম্রাটের অনুমতি জনগণের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পটভূমি

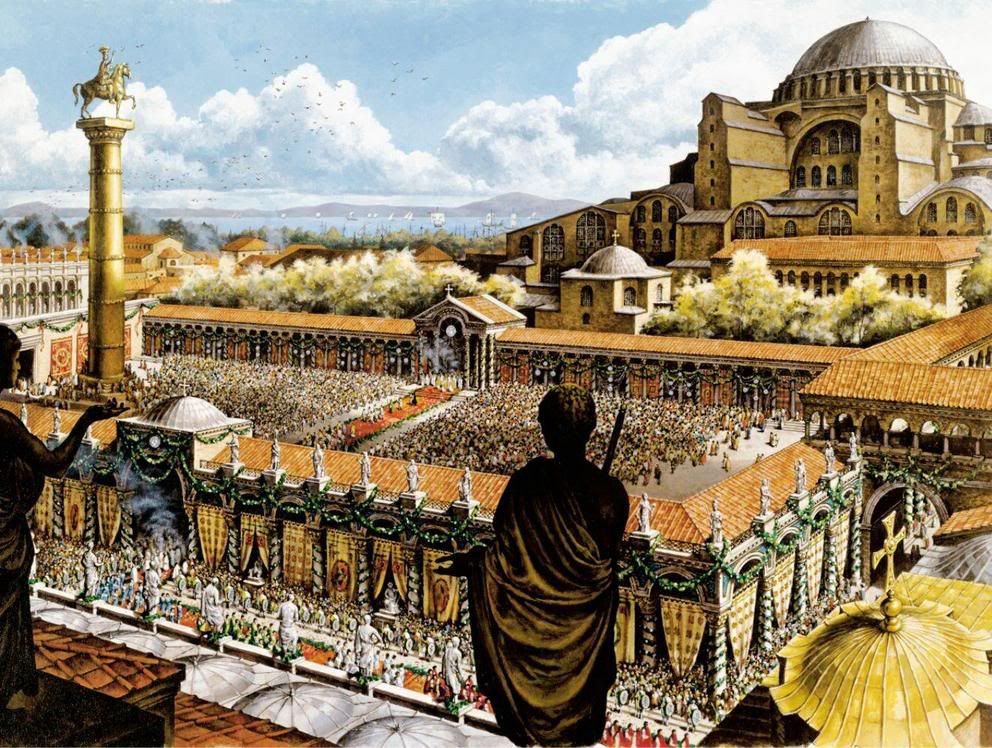

সম্রাট কন্সট্যান্টাইন ৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী গ্রীক শহর বাইজান্টিয়ামে সরিয়ে নেবার প্রক্রিয়া আরম্ভ করেন। তার নামানুসারে ক্ষমতার নতুন এই কেন্দ্রের নাম হলো কন্সট্যান্টিনোপোল। ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে পৌত্তলিক এবং খ্রিষ্টান পুরোহিতেরা নতুন এই শহরের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি কামনায় আচার পালন করেন। হয়তো এই সময় থেকেই পরবর্তী সাম্রাজ্যের ভিত প্রোথিত হয়। কন্সট্যান্টিনোপোল পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে। এই শহর হয়ে ওঠে ইউরোপের সম্ভবত সবচেয়ে জনবহুল এবং সম্পদশালী নগরী। খ্রিষ্টধর্মের প্রধান হিসেবে পোপ রোমে বসবাস করলেও কন্সট্যান্টিনোপোলের বিশপ তার পরেই সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আলেক্সান্দ্রিয়া, অ্যান্টিওখ আর জেরুজালেমের চার্চের সাথে কন্সট্যান্টিনোপোল আর রোমান চার্চ এই পাঁচটিই ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু।

কন্সট্যান্টিনের থেকে আরো ষাট-সত্তর বছর পরে প্রথম থিওডোসিয়াস বেলগ্রেড থেকে লিবিয়া অবধি সীমানা টেনে ব্রিটেন, আফ্রিকা, হিস্পানিয়া, মেসোপটেমিয়া, গল আর ইটালি নিয়ে গড়ে উঠা সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য দু’ভাগ করে দেন। পূর্ব ও পশ্চিম রোম নামে এই দুই অংশ ভিন্ন ভিন্ন পরিণতির মুখোমুখি হয়। পশ্চিমে হূন আর গথ জাতির অব্যাহত আক্রমণে সাম্রাজ্য পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

পূর্বে রোমানদের ছাপিয়ে জার্মান বিভিন্ন গোত্র থেকে উঠে আসা লোকজন সরকারি দপ্তর অধিকার করে নেয়। তারা সেনাবাহিনীতেও বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। পূর্ব রোম বহিঃশত্রুর হামলা প্রতিরোধে পশ্চিম রোমের থেকে অধিক সাফল্যের পরিচয় দেয়। ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম অংশের সম্রাটকে উৎখাত করে ওডোকার নামে এক সেনাপতি ক্ষমতায় বসেন, এরপর থেকে আর কোনো রোমান সম্রাট সিংহাসনে বসতে পারেননি। তাই একে পশ্চিমে রোমের পতন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পূর্ব রোমের সম্রাট জেনোর প্ররোচনায় গথ নেতা অ্যালারিক অডোকারকে হটিয়ে ইটালির রাজা হন। তিনি জেনোর থেকে ইটালি শাসনের আনুষ্ঠানিক অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই সময় থেকেই মূলত পশ্চিম রোমের অন্তর্গত অঞ্চলগুলির রাজাদের রোমান সম্রাটের কাছে স্বীকৃত চেয়ে পাঠানোর প্রথার সূত্রপাত হলো। ওডোকার, অ্যালারিক এবং পরবর্তী শাসকেরা সুরক্ষিত র্যাভেনা নগরীতে তাদের রাজদরবার স্থাপন করলেন।

প্রথম জাস্টিনিয়ান: অস্তগামী সূর্যের শেষ ঝলক

৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে কন্সট্যান্টিনোপোলের রাজপ্রাসাদে অভিষিক্ত হন সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান। তিনি রোমের হারানো অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারে সংকল্পবদ্ধ হন। সেনাবাহিনী পুনর্গঠন এবং যুদ্ধের জন্য অর্থ সংস্থানে হাত দিলেন তিনি। বিশৃঙ্খল আর হতোদ্যম সেনাদল সংগঠিত করার কাজে তিনি পেলেন এক যোগ্য সহকারী, বেলাসেরিয়াস। সম্ভবত রোমের শ্রেষ্ঠ জেনারেলদের তালিকার সর্বশেষ ব্যক্তি। জাস্টিনিয়ানের পতাকা নিয়ে তিনি লড়াই করেছিলেন সাসানিদ সেনাদল, উত্তর আফ্রিকার ভ্যান্ডাল সাম্রাজ্য, ইটালিয়ান অস্ট্রোগথ এবং কন্সট্যান্টিনোপোলে হামলা করতে আসা বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে।

তবে লড়াই করবার আগে জাস্টিনিয়ান ভালই সমস্যায় পড়েন। কোষাগারে অর্থ আনবার জন্য তিনি জনগণের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষমতা গ্রহণের পাঁচ বছরের মাথায় রথদৌড়ের খেলাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা তাই পরিণত হয় সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। অনেক কষ্ট করে জাস্টিনিয়ান একে নিয়ন্ত্রণ করেন। এরপরে বিধ্বস্ত রাজধানী মেরামত করতে গিয়ে তিনি গড়ে তোলেন সম্ভবত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যহাজিয়া সোফিয়া (তুর্কি ভাষায় আয়া সোফিয়া, ল্যাটিনে যার অর্থ দাঁড়ায় Holy Wisdom)। মুসলিমরা একে বলেন গ্রেট মস্ক অফ আয়াসোফিয়া, আর খ্রিষ্টানদের কাছে এর নাম দ্য চার্চ অফ হলি উইজডম।

আয়া সোফিয়া মুসলিম আর খ্রিষ্টান উভয়ের কাছেই পবিত্র। এই স্থানে প্রথমে ছিল দেবমন্দির, যা কন্সট্যান্টাইন রাজধানী বানানোর সময় গুঁড়িয়ে দেন। তিনি এখানে গির্জা তৈরির কাজ শুরু করেন, যা সমাপ্ত হয় তার ছেলে দ্বিতীয় কন্সট্যানশিয়াসের আমলে। ৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে গির্জার দ্বার উম্মোচিত করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে আগুনে পুড়ে গেলে প্রথম কন্সট্যান্স এই স্থাপনা পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি এর পরিসর বৃদ্ধি করেন। জাস্টিনিয়ানের সময় সংঘর্ষে আবার তা বিধ্বস্ত হলে সম্রাট এখানে বিরাট এক খ্রিষ্টীয় উপাসনালয় বানানোর পরিকল্পনা করেন, যেখানে নগরীর ধর্মপিতা বা বিশপের অফিস থাকবে। তার আদেশে তৃতীয়বারের মতো এখানে নির্মিত হলো সুবিশাল ক্যাথেড্রাল হাজিয়া সোফিয়া।এর জৌলুষ দেখে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। বলা হয়, নির্মাণ শেষ করে জাস্টিনিয়ান দম্ভোক্তি করেছিলেন, “সলোমন, আমি তোমাকে ছাড়িয়ে গেছি” (Solomon, I have outdone thee)।

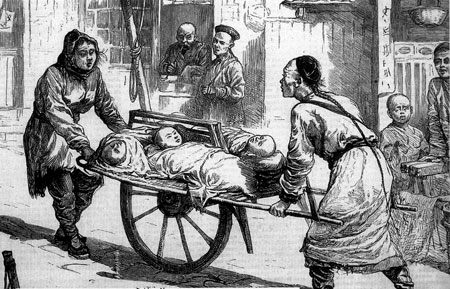

এদিকে বেলিসারিয়াসের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী রোমের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে যাত্রা শুরু করে। সাসানিদদের সাথে সংঘর্ষ থেমে থেমে চলছিল। কখনো রোমানরা আর কখনো শত্রুপক্ষ জয়ী হয়। তবে অন্যান্য দিকে বেলিসারিয়াস সাফল্য অর্জন করেন। ৫৩৩-৩৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর আফ্রিকার ভ্যান্ডাল সাম্রাজ্য রোমের পদানত হয়। ইটালি পুনর্দখল করতে করতে ৫৫৪ সাল অবধি লেগে যায়। রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্রাট আইন সংস্কারের বিশাল প্রকল্প হাতে নেন। সমস্ত রোমান আইন লিপিবদ্ধ করে পর্যালোচনা করা শুরু হয়। অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল এবং নতুন আইন প্রণয়ন করতে সম্রাট তৎপরতা দেখান। এই সময়েই ৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে প্লেগের (ব্ল্যাক ডেথ) আক্রমণ আরম্ভ হয়। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আঠারোবার এই রোগ ইউরোপকে তছনছ করে দেয়। প্রথম ঝাপটায় কন্সট্যান্টিনোপোলের বিশ ভাগ মানুষই শেষ হয়ে যায়। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের লোকবল আর অর্থনীতির সমূহ ক্ষতি করে দেয় ব্ল্যাক ডেথ, যা পরে কখনোই পুরোপুরিভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

জাস্টিনিয়ান মারা যান ৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ফিরিয়ে নেয়া অঞ্চলগুলো ধরে রাখতে পারেননি। পূর্বদিকে সাসানিদরা অনেক এলাকা ছিনিয়ে নেয়। ইতালিতেও চলতে থাকে লড়াই। ৫৬৮ সালের ভেতরে জার্মান লম্বার্ড জাতি ইটালির অনেক এলাকা দখল করে নেয়, ভিসিগথরা হিস্পানিয়া থেকে বাইজান্টাইনদের তাড়িয়ে দেয় ৬২৪ সালের মধ্যে। এরপর থেকে তারিক বিন জিয়াদের আগমন পর্যন্ত হিস্পানিয়া ছিল ভিসিগথ সাম্রাজ্য। বল্কান এলাকা থেকে উঠে আসে টার্কিশ আভার এবং স্লাভ জাতি। ৫৮০ সাল থেকে শুরু করে সেখানে তাদের কাছে সমস্ত বাইজান্টাইন অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে যায়।

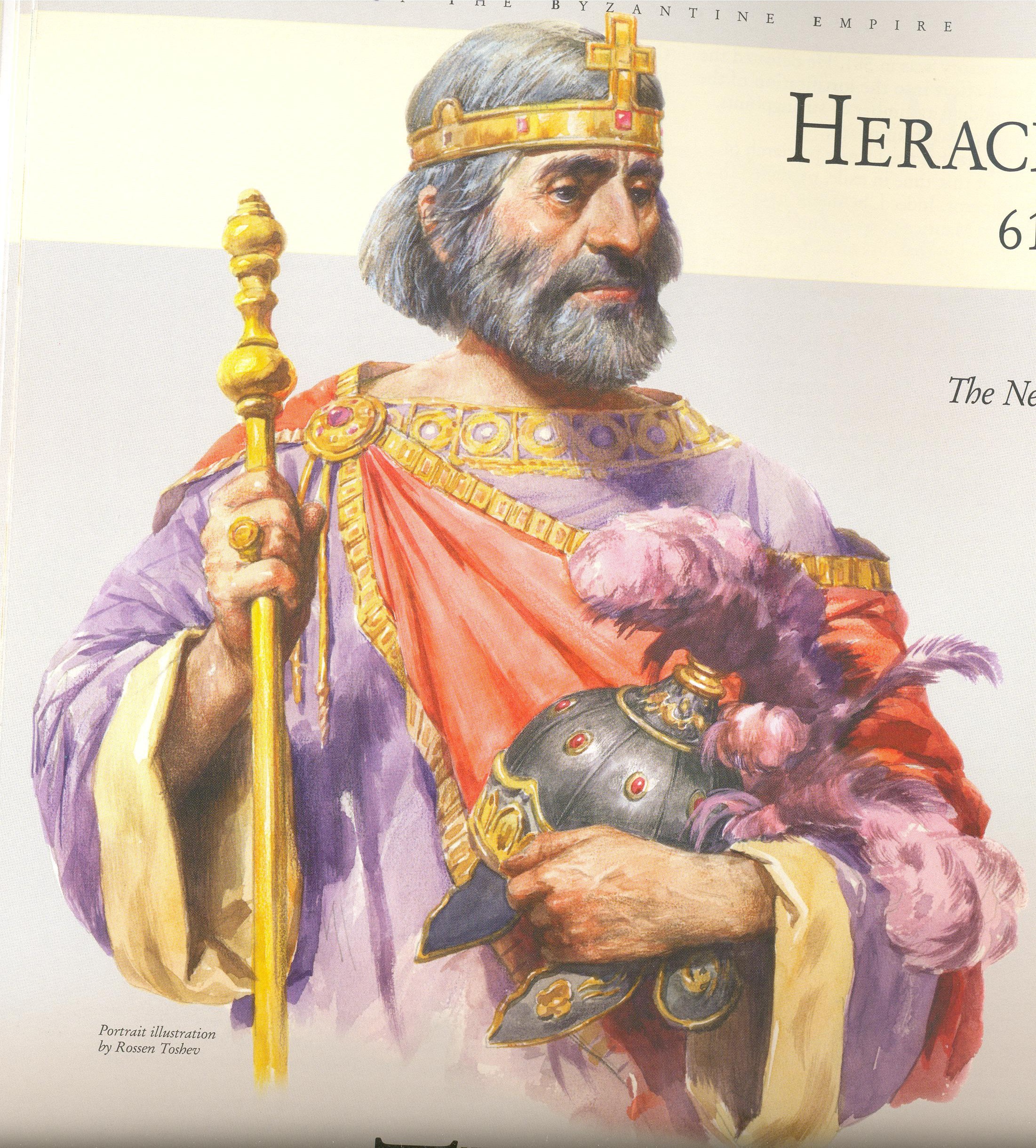

জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পরে হেরাক্লিয়াস ক্ষমতা নেন ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে। সাসানিদদের কাছে তিনি প্রথমে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন। সিরিয়ার অনেক অঞ্চল দ্বিতীয় খসরু অধিকার করে নেন। ৬১৪ সালে জেরুজালেমে সাসানিদ বাহিনী প্রবেশ করে এবং ট্রু ক্রস নিয়ে যায় টেসিফোনে। ৬১৮ সালে বাইজান্টাইনদের খাদ্যশস্যের মূল সরবরাহকারি মিশরেও সাসানিদরা অনুপ্রবেশ করে। অবশেষে ৬২২ সাল থেকে হেরাক্লিয়াস পাল্টা আক্রমণে সফলতার মুখ দেখেন। রোমানদের হামলায় খসরু পিছিয়ে যেতে বাধ্য হন। এদিকে কন্সট্যান্টিনোপোলে তার অনুপস্থিতির সুযোগে স্লাভ আর আভারদের সম্মিলিত বাহিনী অবরোধ জারি করে। খসরু সাসানিদদের একটি সেনাদল পাঠান তাদের সাহায্য করতে। হেরাক্লিয়াস জানতেন খসরু তাকে এশিয়া মাইনর থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। তিনি একদল সেনা রাজধানীর দিকে পাঠিয়ে নিজে সাসানিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালু রাখলেন।

অবশেষে ব্যাটল অফ নিনেভেহতে ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে সাসানিদ সেনাবাহিনী রোমানদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায়। খসরুর পতন হলে নতুন সম্রাটের সাথে হেরাক্লিয়াসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, অবসান ঘটে রোম আর সাসানিদদের শতাব্দীব্যাপী সংঘাতের। দুর্বল সাসানিদ সাম্রাজ্য এরপর মুসলমানদের হাতে চলে যায়। হেরাক্লিয়াস ট্রু ক্রস উদ্ধার করে জেরুজালেমে নিয়ে যান। মুসলমানরা জেরুজালেমের দিকে হামলা চালাতে শুরু করলে তিনি এই ক্রস সরিয়ে ফেলেন। বলা হয়, এর নতুন ঠিকানা হয়েছিল হাজিয়া সোফিয়া।

ইসলামে হেরাক্লিয়াস

হেরাক্লিয়াস ইসলামের ইতিহাসে বেশ জটিল চরিত্র। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তাকে সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকেরা অনেকটা ইতিবাচকভাবেই দেখেছেন। তাদের কাছ থেকে হেরাক্লিয়াসের সাথে ইসলামের পরিচয় কীভাবে সেই বিষয়ে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইয়াজিদ ইবন-হাবিব এই বর্ণনাগুলো একত্রিত করেন বলে মনে করা হয়, যার সত্যতা প্রতিপাদন করেন আল-জুহরি।

১) এক বর্ণনায় বলা আছে সাসানিদদের পরাজিত করতে পারলে হেরাক্লিয়াস পদব্রজে কন্সট্যান্টিনোপোল থেকে জেরুজালেমে যাবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেই মতো তিনি জেরুজালেমে এলে স্বপ্নে এক খৎনা করা পুরুষকে দেখতে পেলেন যার সাম্রাজ্য তার উপর জয়ী হবে। তার উপদেষ্টারা পরামর্শ দিল সমস্ত ইহুদিকে কতল করে ফেলতে, কারণ তখন পর্যন্ত তাদের জানা ছিল ইহুদিরাই একমাত্র খৎনা করে। কিন্তু সেই সময় বসরা থেকে এক আরব এলে তার কাছ থেকে জানা গেল আরবদেশে নতুন এক নবী এসেছেন, যার অনুসারীরাও খৎনা করে থাকে। ফলে হেরাক্লিয়াস আরো সংবাদের আশায় অন্যান্য আরবদের খোঁজ করতে থাকলেন, এভাবে তিনি কুরাইশ আবু সুফিয়ানের দেখা পেয়ে যান। তার কাছ থেকে সমস্ত তথ্য বিবৃত হয়ে হেরাক্লিয়াস ঘোষণা করেন, মুহম্মদ (সা.) সেই প্রতিশ্রুত নবী এবং সম্ভব হলে তিনি নিজে তার পদযুগল ধৌত করে দিতে চান।

২) আল-জুহরি এক খ্রিষ্টান বিশপের কাছ থেকে শোনা ঘটনাও লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে বলা হয়, মহানবী (সা.) থেকে চিঠি নিয়ে দাহিয়া সম্রাটের দরবারে এলে তিনি হিব্রু এক পণ্ডিতের সাথে আলোচনা করে নিশ্চিত হন যে মুহম্মদ (সা.) সেই নবী যার কথা যিশুখ্রিস্ট বলে গেছেন। ফলে তিনি তার সব সেনাপতি আর অভিজাত সম্প্রদায়কে ডেকে তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। এর ফলে তুমুল গোলযোগের সৃষ্টি হলে হেরাক্লিয়াস পিছিয়ে যান। তিনি তাদের শান্ত করেন এই বলে যে সম্রাট তাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করছিলেন।

৩) এই কাহিনীর আরেক সংস্করণে বলা আছে, হেরাক্লিয়াস দাহিয়াকে পরামর্শ দেন চিঠি নিয়ে এক বিশপের কাছে যেতে, যিনি জনগণের কাছে সম্রাটের থেকেও বেশি শ্রদ্ধাভাজন। এই বিশপ যদি ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য দেন তাহলে হয়ত রোমানরা নতুন এই ধর্ম গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। দাহিয়া সেই বিশপের সাথে দেখা করেন। তার সাথে আলোচনা করে বিশপ বুঝতে পারলেন মুহম্মদ (সা.) সেই ব্যক্তি যার কথা প্রতিটি ঐশ্বরিক গ্রন্থে বলা আছে। তিনি অবিলম্বে একটি গির্জায় ঢুকে মুসলমান হবার ঘোষণা দেন এবং সবাইকে ইসলামের পথে আহ্বান করেন। ক্ষিপ্ত জনতা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। দাহিয়া হেরাক্লিয়াসের কাছে এসে সব জানালে সম্রাট ইসলাম গ্রহণে তার অপারগতার কথা জানান। যদি বিশপের পরিণতি এই হয় তাহলে তার নিজের পরিণতি কী হতে পারে এই ভেবে তিনি ভয় পেয়ে যান।

৪) অন্য এক কাহিনীতে বলা হয়, হেরাক্লিয়াস সিরিয়াতে থাকতে মহানবী (সা.) এর কথা শুনতে পান। ইসলামের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তিনি তার উপদেষ্টাদের পরামর্শ চাইলে তারা নিজেদের অর্থ ও ক্ষমতার অহঙ্কারে কোনো আরবের কাছে মাথা নত করতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর হেরাক্লিয়াস প্রস্তাব করেন তাহলে সিরিয়া আরবদের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক, তাতেও তারা রাজি হলো না। হেরাক্লিয়াস এরপর সিরিয়া থেকে চলে যান, তিনি জানতেন আরবদের হাতে এর পতন অবশ্যম্ভাবী।

৫) এরকম একটি কাহিনীও আছে যে, হেরাক্লিয়াস নিজে থেকেই মহানবী (সা.) এর বিষয়ে খোঁজখবর করে তার কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। তিনি ইসলামের সত্যতা স্বীকার করলেও রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে মহানবী (সা.) এর প্রতি তার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন।

তৎকালীন খ্রিষ্টধর্ম

খ্রিষ্টধর্ম রোমের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হবার আগে থেকেই এর অনুসারীরা বিভিন্ন দল-উপদলে ভাগ হয়ে যাচ্ছিল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হলে তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ প্রকাশ্য রূপ নেয়, যেখান থেকে মাঝে মাঝে মারামারি-হানাহানি লেগে যেত। খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ ছিল তাদের ধর্মের মৌলিক একটি বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে যিশুখ্রিস্টের প্রকৃত সত্ত্বা কী সেটি নিয়ে। ডোসেটিক্স (Docetics) নামে একদল মনে করত যিশু ছিলেন সম্পূর্ণই স্বর্গীয় আত্মা, যিনি মানব শরীরে দেখা দিয়েছিলেন। অ্যাডপশনিস্ট (Adoptionists) যারা তার বলত- না, যিশু একজন মানুষ হিসেবেই জন্ম নিয়েছিলেন, যাকে স্রষ্টা তার বাণী প্রচারের জন্য মনোনীত করেন। ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের মাধ্যমেই তার অস্তিত্ব স্বর্গের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। যারা অর্থোডক্স খ্রিষ্টান তারা আবার এই দুই দলের মতামতই প্রত্যাখ্যান করত।

এই সময় খ্রিষ্টান ধর্ম প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ধর্ম দিয়েও প্রভাবান্বিত হয়। দার্শনিক প্লেটোর রচনা এসেটিজম (asceticism/সন্যাসবাদ) আর নস্টিসিজমকে (gnosticism) প্রভাবিত করেছিল বলা হয়, যার ফলে তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরিভাবে স্রষ্টার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। নস্টিসিজম কিন্তু একান্তই খ্রিষ্টধর্মের কোনো বিষয় নয়, বরং যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই প্রাচীন ধর্মগুলোর মধ্যে এই ধারা প্রচলিত ছিল। এই ধারার অনুসারীরা এসেটিজমের মতো জাগতিক যেকোনো কিছুকেই কলুষিত মনে করত, তবে তারা এ-ও মনে করত যে স্রষ্টা বা দেবদেবীর সাহচর্য পেতে হলে লাগবে গুপ্তবিদ্যা, যা পুরোহিত বা পাদ্রিদের থেকে পাওয়া যাবে না।

নানা দলের কোন্দলের মধ্যে যারা বিজয়ী হত তারা অন্য পক্ষের মতবাদকে ধর্মবিরোধী (heresy) এবং এর অনুসারীদেরকে হেরেটিক আখ্যা দেয়া শুরু করে। আরিয়ানিজমের কথাই ধরা যাক। এরা বলত, যিশু ঈশ্বরের একজন সৃষ্টি এবং তার সাথে সমসাময়িক নন। হমোশিয়ান (Homoousians) নামে আরেক দল দাবি করতে থাকে যিশু এবং ঈশ্বর সমসাময়িক, তারা যিশুখ্রিস্টকে ঈশ্বরের সমপর্যায়ে আসীন করে। ৩২৫ সালে নিসায়ার ধর্মীয় সম্মেলনে এই মতবাদই গৃহীত হয় এবং আরিয়ানিজমকে সরাসরি না হলেও আকারে ইঙ্গিতে ধর্মবিরোধী বলে চিহ্নিত করা হলো। পরবর্তীতে নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টানদেরকেও ধর্মবিরোধী বলে অনেকভাবে নির্যাতন করা শুরু হয়।

মিয়াফাইসিটিজম (Miaphysitism) দলের কথা ছিল যিশুখ্রিস্টের একক সত্ত্বার ভেতর মানব এবং ঐশ্বরিক উপাদান সমন্বিত হয়, যা নেস্টোরিয়ানদের মানব ও ঐশ্বরিক যিশুর ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের ধারণার বিপরীত। মিয়াফাইসিটিজম এর অংশ ছিল মনোফাইসিটিজমে (Monophysitism) বিশ্বাসীরা, যারা মনে করত যিশুখ্রিস্টের কোনো মানব সত্ত্বা ছিল না, তিনি পুরোই স্বর্গীয় আত্মা। ৪৫১ খ্রিষ্টাব্দের চ্যালসেডনের সম্মেলনে মিয়াফাইসিটিজমকে ধর্মবিরোধী ঘোষণা করা হয়। যিশুখ্রিস্টের সত্তা সম্পর্কে মাঝামাঝি একটি ধারণা গ্রহণ করেন ধর্মীয় প্রধানেরা, যেখানে বলা হয় যিশুখ্রিস্ট একটিই সত্ত্বা, যার মধ্যে ঐশ্বরিক এবং মানবাত্মার সম্মিলন ঘটেছে, ফলে তিনি ঈশ্বরের সমপর্যায়ে উপনীত হয়েছেন।

এভাবে তারা ধর্মের মূল বিষয় স্থির করে বিতর্ক বন্ধ করতে চাইলেন। খ্রিষ্টানদের মধ্যে ফাটল রোধ করা কিন্তু যায়নি। খুঁটিনাটি অনেক বিষয় নিয়েই রোমান পোপ এবং কন্সট্যান্টিনোপোলের বিশপের মধ্যে মনোমালিন্য চলতে থাকে। এর পরিণতিতে ১০৫৪ সালের জুলাইয়ের ১০ তারিখ নবম লিও কন্সট্যান্টিনোপোলের বিশপ সেরুলারিয়াসকে খ্রিষ্টধর্ম থেকে বহিস্কার করেন, আর বিশপ পাল্টা পোপকে বহিস্কার করেন। এরপর পোপের অধীনে রোমান ক্যাথলিক চার্চ আর কন্সট্যান্টিনোপোলের অধীনে ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চ নামে খ্রিষ্টানদের দুটি বিরাট বিভাজন তৈরি হয় (The Great Schism)। সাড়ে আটশো বছরেরও পর ১৯৬৫ সালে পোপ ষষ্ঠ পল এবং অর্থোডক্স চার্চের প্রধান অ্যাথেনাগোরাস পারস্পরিক সেই বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করেন।

.jpg?w=600)