যোদ্ধা প্রাণী না হয়েও যুদ্ধক্ষেত্রে কবুতরের ব্যবহারের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। যদিও এক্ষেত্রে তার কাজ বার্তা আদান-প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তবু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কবুতরকে বার্তাবাহক থেকে একেবারে মিসাইলের পাইলট বানানোর প্রচেষ্টায় নেমেছিল আমেরিকা। তখনও আধুনিক মিসাইল গাইডেড সিস্টেম উদ্ভাবিত হয়নি, আর জার্মানদের উপর নিখুঁত মিসাইল হামলার জন্য আমেরিকা হন্যে হয়ে একটি উপায় খুঁজছিল। মার্কিন মনোবিজ্ঞানী বি এফ স্কিনার বের করেও ফেললেন সে উপায়। মিসাইলের পথ দেখাবে কবুতর! স্কিনারের অদ্ভুত সেই প্রকল্পটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘প্রজেক্ট পিজিয়ন’।

প্রজেক্ট পিজিয়নের পেছনের কথা

দুই বিশ্বযুদ্ধেই বার্তা পাঠাতে কবুতরের বহুল ব্যবহার ছিল। সংখ্যার হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় এক লাখ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় আড়াই লাখ কবুতর ব্যবহার করা হয়েছিল বলে কিছু পরিসংখ্যান থেকে ধারণা করা হয়। কাজেই কবুতরের অসাধারণ দক্ষতা আর বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি কারো অজানা ছিল না।

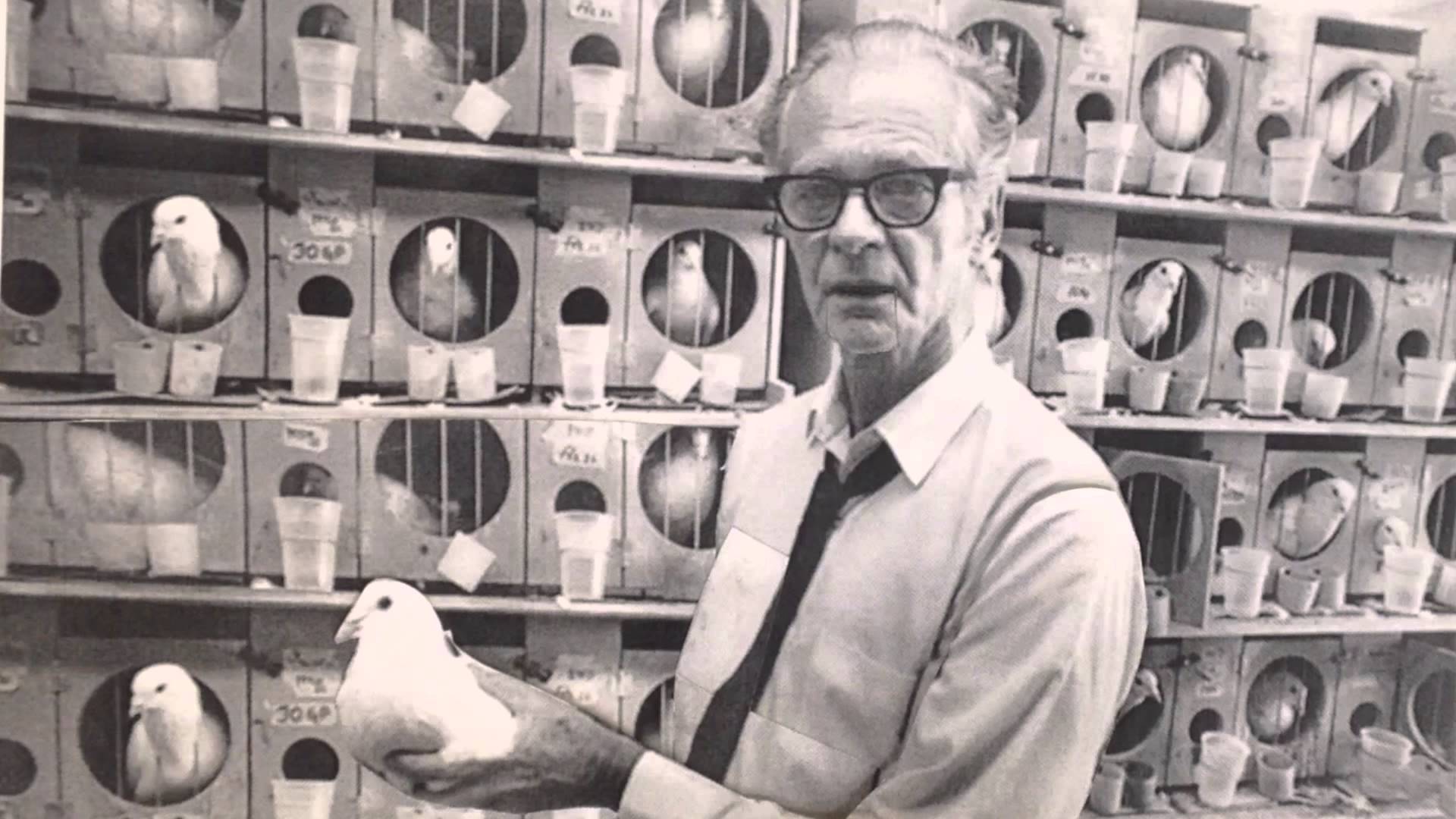

আমেরিকান হিস্টোরি মিউজিয়ামের কিউরেটর পেগি কিডওয়েল উল্লেখ করেন,“দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ক্ষেপণাস্ত্রের সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার বিষয়ে মার্কিন বাহিনীর একটি গভীর উদ্বেগ ছিল, সেসময়টাতে সামরিক কর্তারা খুব করে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল যে কীভাবে লক্ষ্যগুলোতে নিখুঁতভাবে আঘাত হানা যায়।” সে প্রেক্ষাপটেই, ১৯৪১ সালের জুনে, কবুতরকে ব্যবহার করে কীভাবে একটি মিসাইলকে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, সেটা নিয়ে স্কিনার আমেরিকার ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটির কর্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বিএফ স্কিনার ছিলেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও মনোবিজ্ঞানী। তারপরেও কবুতর দিয়ে মিসাইল চালানোর মতো উদ্ভট পরিকল্পনাকে প্রথমদিকে তারা পাত্তা দেয়নি, যার ফলে বেশ কয়েকবার প্রত্যাখ্যাত হন তিনি।

স্কিনার অবশ্য হাল ছাড়েননি, পার্ল হারবারে হামলার পর স্কিনার আবার ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটির কাছে গিয়ে হাজির হন। সাথে নেন পরিকল্পনার খুঁটিনাটি ও কবুতরের সাফল্যজনক পরীক্ষার ভিডিও। এবার তারা সামান্য আগ্রহ দেখায়। এ কাজে অবশ্য আরেকজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি জেনারেল মিলস ইনকর্পোরেশনের মেকানিক্যাল প্রধান এডি হাইড। তিনি এই পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে তার কোম্পানিকে রাজি করান। কর্তৃপক্ষ এ প্রকল্পে তাকে পাঁচ হাজার ডলার বরাদ্দ দেয়। শেষমেশ ১৯৪৩ সালের জুনে তার ব্যাপক পরিকল্পনা ও সেই মোতাবেক যন্ত্রপাতি তৈরি সম্পন্ন করার পর আমেরিকার সরকার স্কিনারের এই প্রকল্পে পঁচিশ হাজার ডলার বরাদ্দ দেয়। অতঃপর ৬৪টি কবুতর নিয়ে স্কিনার তার প্রজেক্ট পিজিয়নের কাজ শুরু করেন।

প্রজেক্ট পিজিয়ন

কবুতরকে মিসাইলের পাইলট হিসেবে কাজে লাগানোর ধারণা স্কিনারের মাথায় এসেছিল একরকম কাকতালীয়ভাবে। আকাশে একদল কবুতরকে উড়তে দেখে হঠাৎই একদিন তার মাথায় আসে এই অভিনব ধারণা। এ প্রসঙ্গে স্কিনার বলেন,

“হঠাৎ উড়ন্ত পাখিগুলোকে আমার মনে হতে লাগলো একেকটা ‘ডিভাইস’! কারণ এদের রয়েছে তুখোড় দৃষ্টিশক্তি আর তুলনামূলক অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা। তখনই মাথায় চিন্তা এলো, মিসাইলের পথ দেখাতে এদের দক্ষতাকে ব্যবহার করলে কেমন হয়?”

স্কিনার এর বেশ আগে থেকেই কবুতর নিয়ে গবেষণা করে আসছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি কবুতরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে লিভারে চাপ দিয়ে খাবার বের করার কৌশল রপ্ত করাতেও সফল হয়েছেন। তিনি এবার নেমে পড়লেন নতুন প্রকল্পে। কবুতরকে এই প্রকল্পে ব্যবহারের আরো উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল, স্কিনার দেখেছিলেন, এরা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতেও শান্ত থাকতে পারে আর অধিক উচ্চতায় কিংবা প্রচণ্ড গতিতেও অসুস্থ হয়ে পড়ে না।

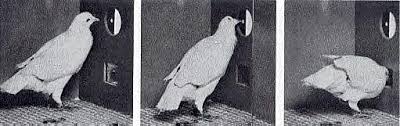

যা-ই হোক, প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায়ে স্কিনার কবুতরগুলোকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করার জন্য খাবার দিয়ে পুরস্কৃত করতেন। তারপর আস্তে আস্তে লক্ষ্যবস্তুর গঠন চেনাতে প্রশিক্ষণ দেন। স্কিনার কবুতরগুলোকে লক্ষ্যবস্তুর আকৃতি চেনানোর পাশাপাশি, তাদের এটাও শেখান, যাতে চেনানো সেই আকৃতি দেখলেই, ঠোঁট দিয়ে সেখানে ঠোকর দিতে থাকে। একপর্যায়ে কবুতরগুলো যুদ্ধজাহাজ কিংবা এই ধরনের লক্ষ্যগুলোকে চিনতে শেখে, এবং এই ধরনের আকৃতি সামনে পেলে সে আকৃতির উপর ঠোঁট দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করার দক্ষতা অর্জন করে। স্কিনার ধীরে ধীরে এদেরকে আবদ্ধ রেখে এ কাজগুলো করতে শেখান। কৃত্রিমভাবে মিসাইলের ভেতরকার পরিবেশ তৈরি করে, এমনকি উচ্চ আলো, প্রচণ্ড শব্দ, অধিক তাপমাত্রা, কোনো কিছুই যাতে তাদের শেখানো কাজে অমনোযোগী না করতে পারে, সেজন্য তাদেরকে নানাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর একেকটি কবুতরকে প্রস্তুত করেন।

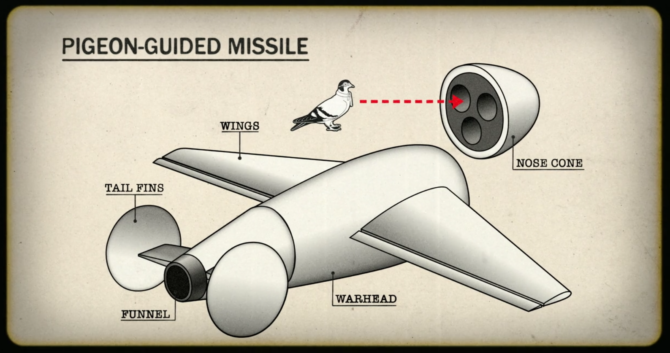

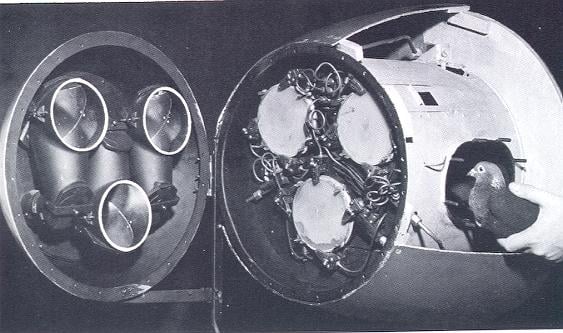

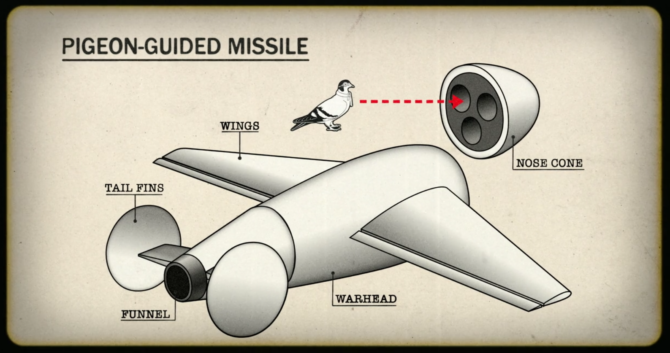

স্কিনার কবুতরগুলোর লক্ষ্যবস্তু চেনা ও তাকে আঘাত করতে পারার দক্ষতাকে কাজে লাগাতে একটি কোণকাকৃতির বাক্স তৈরি করেন। বাক্সটির ভেতর তিনটি কবুতরের জন্য তিনটি ককপিট তৈরি করেন। তিনটি কবুতর এজন্য যে, একটি কবুতরের সিদ্ধান্তেই মিসাইল লক্ষ্যবস্তু ঠিক করবে না, বরং তিনটি কবুতর একই লক্ষ্য বেছে নেওয়ার পরই কেবল মিসাইলটি তার লক্ষ্য ঠিক করবে।

কবুতরগুলোকে আরামদায়ক উপায়ে পেছনের অংশ মুড়িয়ে একটি কাঠামোতে আটকে দেওয়া হয়। তার ঠোঁটের উপর লাগানো হয় আরেকটি ধাতব ঠোঁট। মিসাইলের সামনে লাগানো লেন্সের সাহায্যে ককপিটের সামনের পর্দায় কবুতরকে মিসাইলের সামনের দৃশ্য দেখার ব্যবস্থা করা হয়।

কবুতরের সামনে যখন চিনিয়ে দেওয়া আকৃতি ভেসে আসতো, তখনই সেটাকে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করতো। কবুতরগুলো যখন পর্দার মাঝ বরাবর আঘাত করতে থাকত, ততক্ষণ মিসাইলটি সোজা উড়ে যেত। আর যখন কোনো কারণে লক্ষ্যটি মিসাইলের পথ থেকে সরে যেত, তখন কবুতরগুলো লক্ষ্যটি পর্দার যে অবস্থানে সরে যেত, সেখানে আঘাত করত। লক্ষ্যবস্তু যত কাছে আসত, সামনের পর্দায় তা ততই বড় আকার ধারণ করত। কবুতরগুলো নিখুঁতভাবেই লক্ষ্যবস্তুর মাঝে আঘাত করতে শিখেছিল। যার ফলে চলমান কোনো লক্ষ্য, যেমন- যুদ্ধজাহাজ, তার অবস্থান পরিবর্তন করলেও কবুতরগুলো সামনের পর্দায় লক্ষ্যবস্তুর পরিবর্তনের দিকে আঘাত করত। সামনের পর্দাটিতে লাগানো ছিল ইলেকট্রনিক সেন্সর। যার ফলে কেন্দ্র থেকে লক্ষ্যবস্তু কতটা সরে যাচ্ছে, সেই হিসাবে, ইলেকট্রনিক সিগন্যাল মিসাইলটিকে দিক পরিবর্তনের নির্দেশনা প্রদান করত।

কী ঘটেছিল প্রজেক্ট পিজিয়নের ভাগ্যে?

পরীক্ষায় কবুতর দক্ষতার সাথে তার কাজ সম্পন্ন করেছিল। সাফল্যের হার ছিল আশি শতাংশের বেশি। তবে এতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল, যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, রাতের বেলা এই পদ্ধতিতে মিসাইল ছোঁড়া সম্ভব ছিল না। আর প্রায় বিশ ভাগ ক্ষেত্রে এর ব্যর্থতাও বড় বিষয় ছিল।

তারপরেও হয়তো এই প্রকল্পটি এগিয়ে যেত, কিন্তু জার্মানরা ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে রেডিও গাইডেড মিসাইলের সফল আক্রমণ পরিচালনা করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও আরও বেশ কিছু কারণে আমেরিকার সামরিক কর্তারা এটিকে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য যথাযোগ্য মনে করছিলেন না।

১৯৪৪ সালের ৮ই অক্টোবর প্রজেক্ট পিজিয়ন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে স্কিনার তার আফসোসের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছিলেন,

“বিষয়টি এমন নয় যে আমাদের পদ্ধতিটি পরীক্ষায় কাজে দেয়নি, বরং সমস্যা ছিল এটি যে কেউ আমাদের প্রকল্পটিকে গুরুত্ব সহকারেই নেয়নি!”

এই প্রকল্প বাতিল হওয়ার পরেও স্কিনার কবুতরগুলোকে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই পরীক্ষা করার জন্য যে তারা কতদিন পর্যন্ত তাদের শেখানো জিনিসটি মনে রাখতে পারে। ছয় বছর পরে কবুতরগুলোর আবার পরীক্ষা নিয়ে স্কিনার দেখেছিলেন, তারা তাদের শিক্ষা তখনো ভোলেনি।

তবে প্রজেক্ট পিজিয়ন ১৯৪৮ সালে ‘প্রজেক্ট অরকন’ নামে পুনরায় চালু করা হয়। ‘অরকন’ নামটি রাখা হয়েছিল ‘অর্গানিক কন্ট্রোল’ শব্দটিকে সংক্ষিপ্ত করে। একে এগিয়ে নিতে চেয়েছিল মার্কিন নৌবাহিনী। তবে ১৯৫৩ সালে এটিও বন্ধ করে দেওয়া হয় যখন ইলেকট্রনিক মিসাইল গাইডেড সিস্টেমের আরো উন্নয়ন ঘটে এবং নির্ভরযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়।

যা-ই হোক, প্রজেক্ট পিজিয়ন কিংবা প্রজেক্ট অরকন সফল বাস্তবায়ন না হওয়ায় বিএফ স্কিনারের একটি আফসোস হয়তো ছিল, কিন্তু হাজারো কবুতরের জন্য সেটা ছিল সৌভাগ্যজনক। কারণ মিসাইলের সাথে পাইলট কবুতরদের ভাগ্যেও নেমে আসত ধ্বংসের পরিণতি। তবে স্কিনারের এই প্রকল্পটি যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার না করা হলেও, এ নিয়ে গবেষণা পশু-পাখির আচরণ ও তাদের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।