ফরাসি বিপ্লব ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। যে উচ্চাশা নিয়ে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, অনর্থক রক্তপাতে তার অনেকটাই ব্যর্থ হয়। যে গিলোটিন হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের অন্যতম অস্ত্র, নিজেদের দলাদলির সুবাদে তার নিচেই মাথা পেতে দিতে হয় অনেক নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীকে। তবে সারা ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ বয়ে যায়, রাজতন্ত্রের ভিত কেঁপে ওঠে। অনেক রাষ্ট্র বাধ্য হয় শাসনতন্ত্রে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে। প্রুশিয়ার ইতিহাসের সাথেও ফরাসি বিপ্লব জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে।

দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক উইলিয়াম

ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেটের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক উইলিয়াম নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছেন ১৭৮৬ সালেই। তিনি ছিলেন চাচার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। ফ্রেডেরিক যেভাবে কঠোর হাতে রাজকোষ নিয়ন্ত্রণ করতেন সেখানে নতুন রাজা শাসনকার্যের থেকে বিলাস ব্যসনেই বেশি মনোযোগী। প্রুশিয়ার সরকারী কোষাগারে ছিল তৎকালীন মুদ্রায় ৫১ মিলিয়ন থেলার (প্রায় ৩৫-৪০ মিলিয়ন ডলার), যা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের সিংহাসন আরোহনের মাত্র এগার বছরের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল, ফলে প্রুশিয়া হয়ে পড়ে চরমভাবে ঋণগ্রস্ত।

চাচার জীবন যেখানে ছিল প্রায় নারী বিবর্জিত, সেখানে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ। ব্রান্সউইকের এলিজাবেথের সাথে তার বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল পরকীয়ার সূত্র ধরে। হেসের (Hessen-Darmstadt) ফ্রেডেরিক লুইসার সাথে পরবর্তীতে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে তার সাত সন্তানের জন্ম হয়। এছাড়া উইলহেলমিনা এঙ্কে নামে এক নারীর সাথে তার আরো সাত সন্তানের খবর মেলে। এর বাইরেও ফ্রেডেরিক উইলিয়াম একইসাথে আরো দুটি বিয়ে করেছিলেন বলে দাবি করা হয়।

গুপ্তবিদ্যার প্রতিও ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের বিপুল আগ্রহ। ফলে তিনি যোগ দিয়েছিলেন রসিক্রুশিয়ান (Rosicrucian) নামে এক সংঘে। এরা নিজেদেরকে রহস্যের চাদরে ঢেকে রাখতে পছন্দ করত। তবে তাদের সংস্পর্শে ফ্রেডেরিকের কোনো লাভ বা ক্ষতি হয়েছিল বলে প্রমাণ নেই।

ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রে ফ্রেডেরিক উইলিয়াম তার উপদেষ্টাদের কথায় সহজেই প্রভাবিত হতেন। ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেটের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়টা তার মাঝে ছিল অনুপস্থিত। অনেক সময়েই ঝোঁকের বশে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন। তার আমলে প্রুশিয়ার উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি ছিল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পোলিশ পার্টিশনের মাধ্যমে সীমান্ত সম্প্রসারণ। কিন্তু সম্ভবত তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ফরাসি বিপ্লব, যার রেশ প্রুশিয়াকে টেনে নিতে হয়েছিল বহুদিন।

ফরাসি বিপ্লব

অষ্টাদশ শতক থেকে ইউরোপের জনগণের মধ্যে নতুন চেতনা জাগ্রত হয়। বিভিন্ন মনীষীরা স্বল্প সংখ্যক লোকের হাতে (অভিজাত এবং যাজক সম্প্রদায়) ক্ষমতা কুক্ষিগত হবার কুফল তুলে ধরে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অংশগ্রহণভিত্তিক একটি রাজনৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই তেমন কিছু হলে রাজার ক্ষমতা হ্রাস পাবে। রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্রভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে। কে চায় ক্ষমতা ছাড়তে! কাজেই ইউরোপীয় কোনো রাজপরিবারই এই পরিবর্তনের পক্ষে ছিল না।

প্রজাতন্ত্রভিত্তিক চিন্তাচেতনার বিকাশের সাথে যোগ হয় বুর্বন বংশীয় রাজাদের ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত একনায়কসুলভ আচরণ। পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর ষোড়শ লুই যখন সিংহাসনে বসলেন তখন রাষ্ট্রের কোষাগার প্রায় খালি। এ ছিল বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধবিগ্রহের ফল। আমেরিকান স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন দিতে গিয়েও ফ্রান্সের বড় রকম অর্থ খরচ হয়, যার সবই চলে যায় ঋণের খাতায়। এদিকে নতুন সম্রাট এবং তার অল্পবয়স্ক হাবসবুর্গ বধূ মাঁরি আন্তোয়াঁনেত ভার্সাইয়ের প্রাসাদে জৌলুষপূর্ণ দরবার বজায় রেখেছিলেন। দেশ-বিদেশের অভিজাত লোকদের সেখানে মহাসমাদরে আতিথ্য দেয়া হত। রাজা রানীর খরচ বহন করতে করতে অর্থমন্ত্রী টারগুর (Turgot) নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়। ফ্রান্সের ঋণ তৎকালীন মুদ্রায় দুই বিলিয়ন লিভঁর (প্রায় অর্ধ বিলিয়ন ডলারের মতো) ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ষোড়শ লুই যখন দায়িত্ব নেন তখন চলছে চরম খাদ্য সংকট। ফলন ভাল না হওয়ায় খাবারের জন্য হাহাকার। রুটির দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। জনসংখ্যার অনুপাতে উৎপাদন কম, আবার স্বল্প বেতন সাধারণ মানুষের পেট ভরানোর জন্য যথেষ্ট নয়। ধনী আর গরিবের ব্যবধান ক্রমশই বাড়ছে। দেশের শতকরা নব্বই শতাংশ লোকই কৃষিকাজের সাথে জড়িত, তাদের হাতে তেমন কোনো টাকাপয়সা নেই। সমস্ত অর্থ পুঞ্জিভূত বাকি দশভাগ অভিজাতের হাতে। ফ্রান্সের প্রতি প্রদেশেই প্রায় ১০-২০ হাজার লোক উদ্বাস্তু। সরকারি হিসেবে দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা এক মিলিয়নেরও বেশি। বহু লোক জীবিকার তাগিদে শহরে এসে কোনো কাজ না পেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করত। দুর্ভিক্ষের তাড়ায় ১৭৭৫-৭৭ সাল পর্যন্ত দরিদ্র লোকেরা বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে। এসময় কিছু লোক প্যারিসের খাবারের দোকান থেকে খাদ্য ছিনিয়ে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিবন্টন করে দেয়। তাদের ধরে ফাঁসিতে ঝোলানো হলে জনগণ রাজার প্রতি আরো বিরূপ হয়ে পড়ে। অনেকে প্রকাশ্যেই লুইয়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে আরম্ভ করলেন।

টারগু জনগণের মন বুঝতে পেরে লুইকে পরামর্শ দিলেন প্রাদেশিক সংসদ গঠন করে ধীরে ধীরে সেখান থেকে একটি জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বকারী সংসদের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে। অনুমিতভাবেই ক্ষমতা হারানোর ভয়ে রাজা রাজি হলেন না। উল্টো তাকে বরখাস্ত করে ১৭৭৭ সালের জুলাই মাসে নেকার নামে আরেক ব্যক্তিকে তার স্থানে নিযুক্ত করেন। নেকার লুইকে একই কথা বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে থাকেন। এরই মধ্যে ১৭৮২ সাল থেকে নতুন করে দাঙ্গা শুরু হয় যা ১৭৮৯ সালে বিপ্লবের সূচনা পর্যন্ত থেমে থেমে চলছিলই। এর নেতৃত্ব নেয় নতুন এক সামাজিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত। এরা মূলত স্বচ্ছল কৃষক যারা ভূসম্পত্তির অধিকারী।

ষোড়শ লুই অর্থ সংস্থানের জন্য কর বাড়ানোর কথা ভাবলেন। ফ্রান্সে কৃষক শ্রেণীর লোকদের রাষ্ট্র এবং জমির মালিকদের পাশাপাশি চার্চকেও কর দিতে হত। অন্যদিকে অভিজাত জমি মালিক এবং যাজকশ্রেণী নানা কর রেয়াত সুবিধা পেয়ে থাকলেও সাধারণ জনতার জন্য তা ছিল যৎসামান্য। কাজেই কর বাড়ানোর কথায় তাদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তবে কর বাড়াতে হলে সম্রাটকে এস্টেট-জেনারেল (Estates-General/ States General/French États-Généraux) নামে একটি নির্বাহী বিভাগের সম্মতি নিতে হত। এই বিভাগ ফরাসি সমাজের তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী- অভিজাত, যাজক এবং সাধারণ মানুষ, যারা পরিচিত ছিল থার্ড এস্টেট নামে।

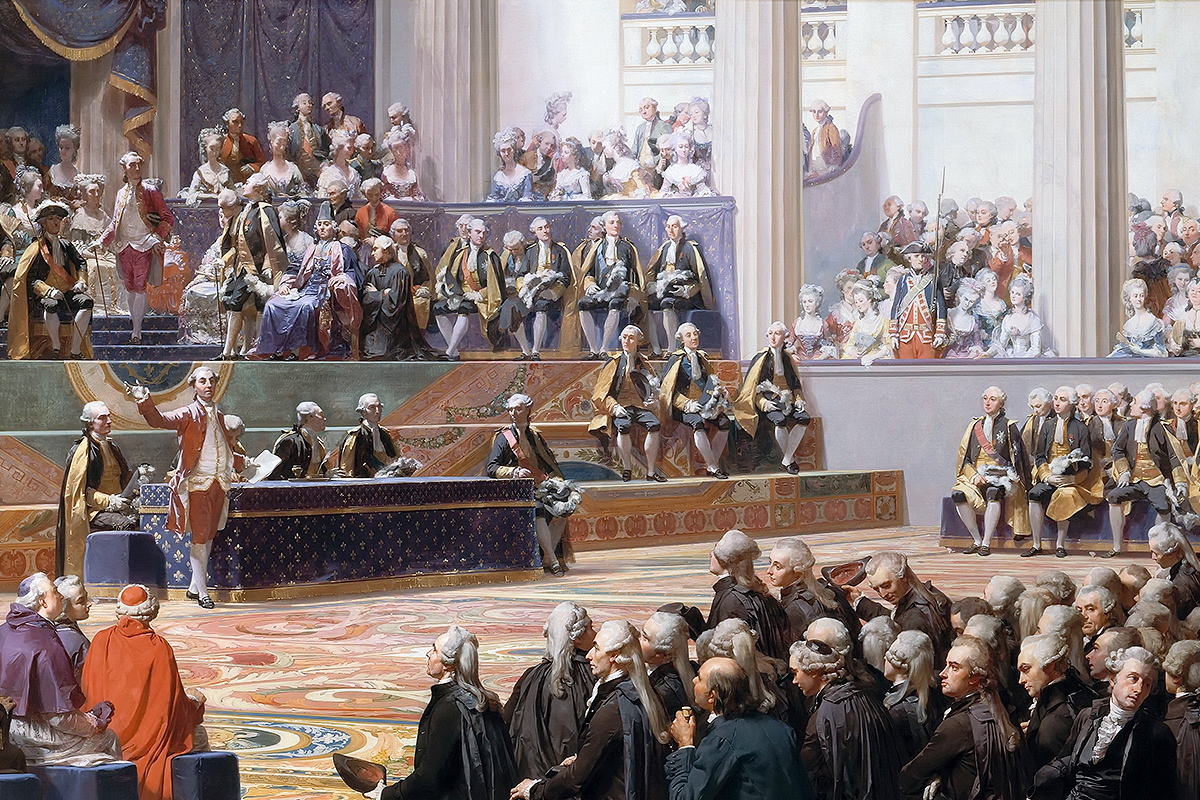

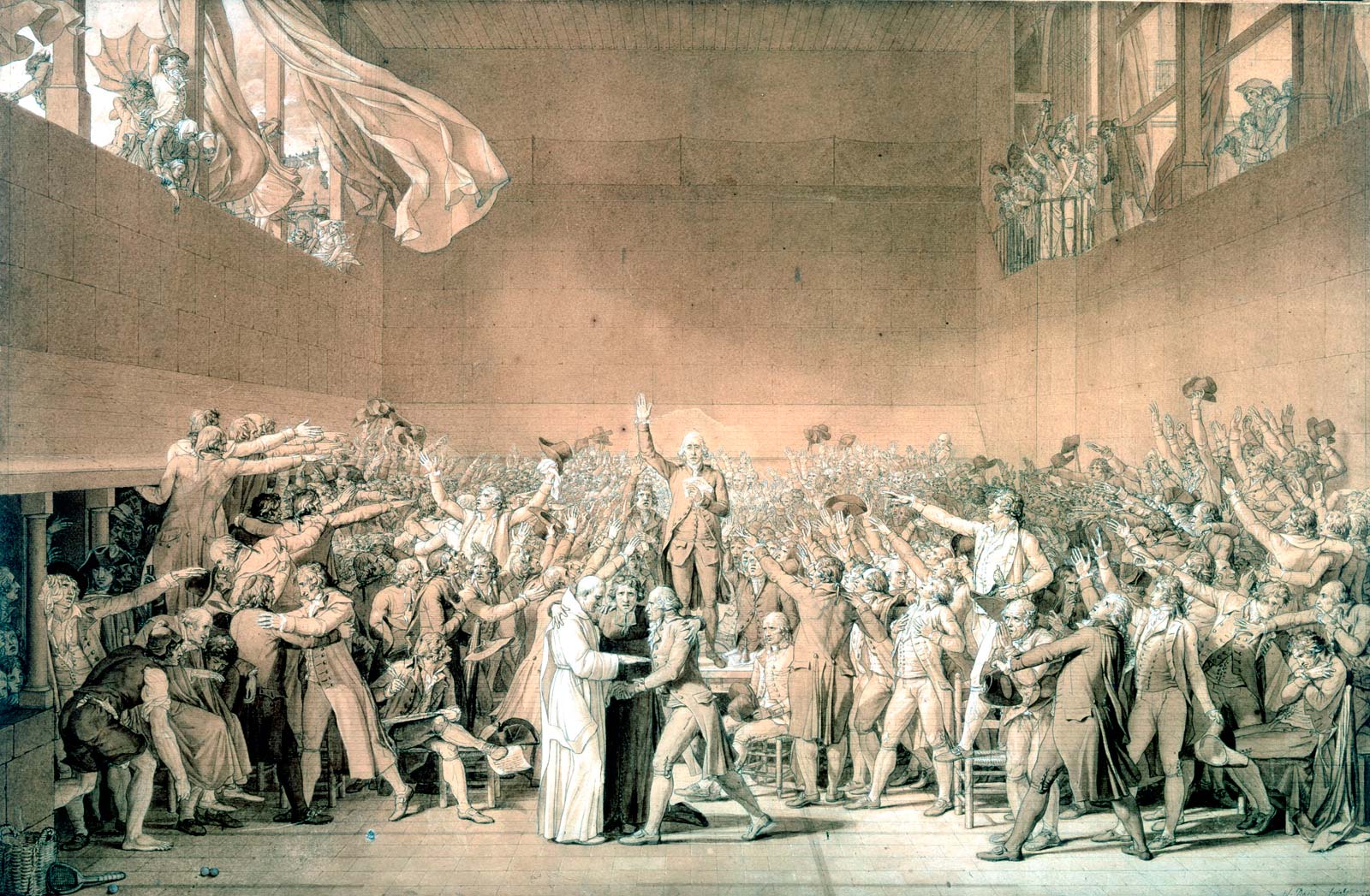

১৭৮৯ সালের ৫ মে ষোড়শ লুই ভার্সাই প্রাসাদে এস্টেট-জেনারেলের সভা আহবান করেন। নিয়মানুযায়ী ভোটাধিকার ছিল শ্রেণীভিত্তিক, ব্যক্তিগত নয়। প্রতিটি শ্রেণীর একটি করে ভোটে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হত। থার্ড এস্টেটের সদস্য অনেক বেশি হলেও তাদের একটি ভোটে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব রহিত করা সম্ভব নয়, কারণ বাকি দুই এস্টেট নিশ্চিতভাবেই রাজার সাথে একমত হবে। ফলে তারা প্রস্তাব করল প্রত্যেক সদস্যের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হোক। লুই রাজি না হলে তারা ওয়াক-আউট করে। ২০ জুন থার্ড এস্টেট সমবেত হল ভার্সাইয়ের এক টেনিস খেলার মাঠে। তাদের নেতৃত্ব নিলেন মিরাবিঁউ (Mirabeau) এবং সিয়েইয়েস (Sieyès) নামে দুই প্রভাবশালী ফরাসি। মিরাবিঁউ ছিলেন একজন অভিজাত, কিন্তু তিনি নিজের বংশপরিচয় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আর সিয়েইয়েস ছিলেন পাদ্রি। থার্ড এস্টেট নিজেদেরকে ফ্রান্সের জাতীয় সংসদ দাবি করে রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু করল।

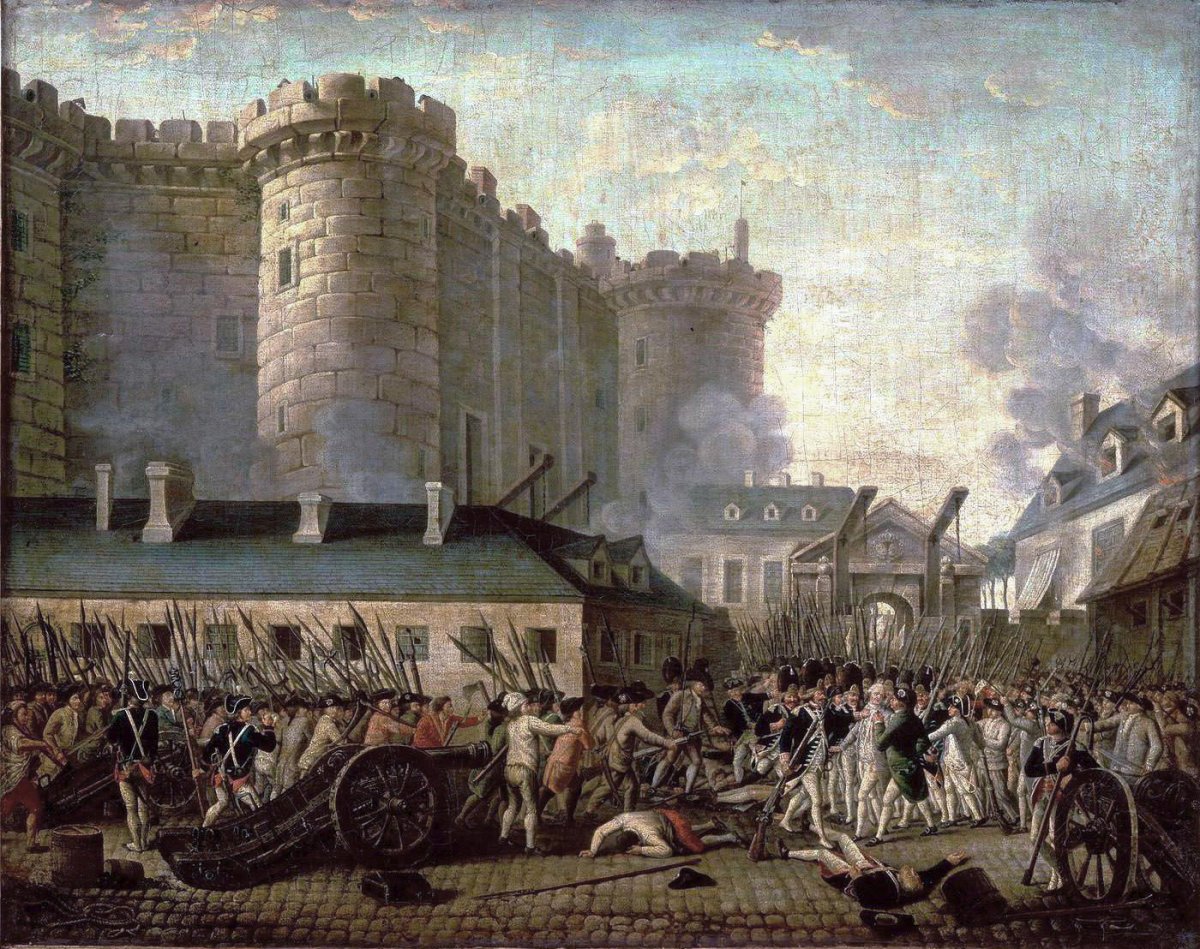

এদিকে ততদিনে দুর্ভিক্ষ আরো বেড়েছে। রুটির দোকানের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অস্থির মহিলারা দোকানে হামলাই করে বসে। প্যারিসের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে বুঝে লুই সেনাদের রাজধানীতে ডেকে পাঠালেন। সেনাদের থোড়াই কেয়ার করে মানুষ দিন দিন আরো বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। রাজার ক্ষমতা আর জনতার ঘৃণার প্রতীক ছিল বাস্তিল দুর্গের কারাগার। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই সশস্ত্র জনতা বাস্তিলে ঢুকে পড়ে, হত্যা করে এখানকার কমান্ডারকে। জেলে থাকা সাত বন্দিকে মুক্ত করে দেয়া হলো। এই সফলতার পর বিপ্লবী নেতারা প্যারিসে গঠন করলেন তাদের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী, ন্যাশনাল গার্ড। অন্য শহরগুলোও দ্রুত একই পথ অনুসরণ করে, ফলে সৃষ্টি হয় বিপ্লবের স্বপক্ষীয় আধা সামরিক এক বাহিনী। স্বাধীনতা আর সাম্যের বার্তা দিয়ে নতুন ফ্রান্সের নতুন এক পতাকাও বানানো হলো।

ষোড়শ লুই প্রমাদ গুনলেন। বিদ্রোহীদের শান্ত করতে তিনি থার্ড এস্টেটকে জাতীয় সংসদ (Nation al Assembly) মেনে নেন। ১৭৮৯ সালের চৌঠা আগস্ট ডিক্রি জারি করে থার্ড এস্টেট সকল শ্রেণীর জন্য সাম্যের নীতি ঘোষণা করে। অভিজাত এবং যাজক শ্রেণীর অতিরিক্ত সুবিধা বাতিল করা হয়। চার্চের অধীনে থাকা জমি ক্রোক করে সাধারণ জনগণের জন্যে বরাদ্দ দেয়া হলো। দুই বছরের মাথায় খসড়া সংবিধানে ফ্রান্সকে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ঘোষণা করে নির্বাহী, বিচার বিভাগ এবং প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে রাজার বেশিরভাগ ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া হয়।

এদিকে পূর্ব ফ্রান্সের একটি শহর অক্সোন (Auxonne)। ১৭৮৯ সালের গ্রীষ্মেই এখানে লেগেছিল বিপ্লবের ছোঁয়া। অক্সোন গ্যারিসনের গোলন্দাজ বাহিনীর এক জুনিয়র লেফটেন্যান্ট তার দক্ষতা আর বিচক্ষণতা দিয়ে এরই মধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন। বিপ্লবের ঢেউ গ্যারিসনে লাগলে সৈনিকদের বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দিহান হাই কমান্ড রেজিমেন্ট পুনর্বিন্যাস করেন। তখন সেই যুবক লেফটেন্যান্ট ছুটি নিয়ে চলে গেলেন জন্মভূমি কর্সিকা দ্বীপে। ১৭৯১ সালের জানুয়ারিতে তিনি অক্সোনে ফিরে আসেন। সেই বছরেই ফরাসি সংসদ সেনাদল পুনর্গঠন করে এবং আর্টিলারি সেনাদের দিয়ে পদাতিক থেকে পৃথক একটি বাহিনী তৈরি করল। চতুর্থ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট নিযুক্ত হয়ে ১৬ জুন ভ্যালেন্স শহরে চলে এলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেই যুবক, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

প্রুশিয়ান প্রতিক্রিয়া

চরম উদ্বেগ নিয়ে ইউরোপিয়ান রাজতন্ত্রগুলো ফ্রান্সের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফরাসি বিপ্লবের চেতনায় ষোড়শ লুইয়ের পতন হলে তো নিজেদের গদি নিয়েও টান পড়তে পারে। প্রুশিয়ার অবস্থান ছিল একটু ভিন্ন। ১৭৮৯-৯০ সাল জুড়ে প্রুশিয়ান রাষ্ট্রদূত বিপ্লবের মাথাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে মনোযোগী ছিলেন। প্রুশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্ট হেরটজবার্গ (Count Hertzberg)ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। প্রুশিয়ানরা বিপ্লবকে দেখছিল অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে চাপ সৃষ্টির একটি সুযোগ হিসেবে। জার্মানিতে তখন প্রুশিয়ার উত্থানে অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের প্রভাব ক্ষয়িষ্ণু, ফলে দুই পক্ষের মধ্যে ১৭৮০ সাল থেকেই চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে, যা লীগ অফ প্রিন্স’স গঠনের ফলে আরো বেড়ে যায়।

এদিকে ১৭৮৮ সালে অস্ট্রিয়া আর অটোমানদের মধ্যে লড়াই শুরু হলে হাবসবুর্গ সম্রাট জোসেফের সাফল্য প্রুশিয়াকে শঙ্কিত করে ফেলে। তারা ভয় পেতে থাকে যে অটোমানদের পরাজিত করে বলকানে অস্ট্রিয়ান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে প্রুশিয়া চাপের মুখে পড়তে পারে। কিন্তু প্রুশিয়ানদের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে সংঘাতের সুযোগে হাবসবুর্গ শাসিত বেলজিয়াম, গ্যালিসিয়া, লম্বার্ডি, হাঙ্গেরিসহ অনেকেই অস্ট্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার চেষ্টা করে। শত্রুকে দুর্বল করতে তাদের মদদ দিতে থাকেন দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক উইলিয়াম। ফ্রান্সে থার্ড এস্টেটের উত্থানকে কাজে লাগিয়ে বিরাজমান অস্ট্রো-ফ্রেঞ্চ মিত্রতা নস্যাৎ করে দেয়ার পরিকল্পনাও ফাঁদেন তিনি, তাহলে অস্ট্রিয়া সবদিক থেকেই সঙ্গীহীন হয়ে পড়বে। তার আশার পালে হাওয়া দেয় বিপ্লবীদের একাংশের চরম অস্ট্রিয়া বিরোধী মনোভাব, এরা লুইয়ের অস্ট্রিয়ান রানীকে মনে করত বিদেশী গুপ্তচর।

প্রুশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মৈত্রী

১৭৯০ সালে দ্বিতীয় জোসেফের মৃত্যু হলে সিংহাসনে বসেন তারই ভাই দ্বিতীয় লিওপোল্ড। প্রুশিয়ার মদদে অধীন রাষ্ট্রগুলোতে গোলযোগের আশঙ্কা তাকে বাধ্য করে ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে। পার্শ্ববর্তী ফ্রান্সের পরিস্থিতিও তাকে নতুন করে ভাবাল। ১৭৯০ সালের মার্চে তিনি বার্লিনে বার্তা পাঠালেন। ২৭ জুলাই দুই পক্ষের মধ্যে রাইখেনবাখে (Reichenbach/ বর্তমান পোল্যান্ডের Dzierżoniów নগরী) স্বাক্ষরিত হলো রাইখেনবাখ কনভেনশন। উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে প্রুশিয়া কথা দিল তারা অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আর নাক গলাবে না। অস্ট্রিয়া এরপর অটোমানদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে লড়াই সমাপ্ত করে, যেখানে অঞ্চলভিত্তিক কোনো পুনর্বন্টন হয়নি।

রাইখেনবাখের বড় একটি দিক ছিল ফরাসি বিপ্লবীদের পক্ষ ত্যাগ করে অস্ট্রিয়ার স্বপক্ষে লুইকে প্রুশিয়ার সমর্থন। দ্রুতই হেরটজবার্গকে বিদেয় করে বিপ্লব বিরোধী ব্যক্তিদের প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হলো। রাজার অন্যতম বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ইয়োহান রুডলফ বিশোফের্দা (Johann Rudolf von Bischoffwerder) ১৭৯১ সালের ফেব্রুয়ারি এবং জুন-জুলাই মাসে দুইবার ভিয়েনা সফর করেন। উদ্দেশ্য একটাই- বিপ্লবীদের বিপক্ষে ফরাসি রাজার হাত কীভাবে শক্তিশালী করা যায় সেই পরিকল্পনা করা। রুডলফ নিজে যুদ্ধের মাধ্যমে লুইকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার পক্ষপাতি ছিলেন। তার অব্যাহত প্রচেষ্টায় ড্রেসডেনের পিনিৎজে দ্বিতীয় লিওপোল্ড এবং দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক উইলিয়াম ২৭ আগস্ট ১৭৯১ সালে যৌথভাবে একটি ঘোষণাপত্র প্রদান করেন (Declaration of Pillnitz)।

এটি ছিল কিছু নীতির সমষ্টি যেখানে ফরাসী বিপ্লবের বিরোধিতা করে ভ্রাতৃপ্রতিম ষোড়শ লুইয়ের ব্যাপারে ইউরোপিয়ান রাজাদের সমর্থন স্পষ্ট করা হয়। দুই শক্তি অবিলম্বে লুইকে সমস্ত ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার আহ্বান জানায়, অন্যথায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে। ষোড়শ লুইও এসময় গোপনে প্রুশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার সাথে যোগাযোগ করেন। এই ভিত্তিতে ১৭৯২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি দুই পক্ষ লুইকে সহায়তার বিনিময়ে অঞ্চল বিনিময়ের চুক্তি করল। ঠিক হলো অ্যালসাসির একাংশ অস্ট্রিয়া এবং আরেক অংশ প্যালাটাইনের হাতে তুলে দেয়া হবে। প্যালাটাইন আবার ইউলিখ আর বার্গ এলাকা প্রুশিয়াকে দিয়ে দেবে।

ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বহিঃশক্তির নির্লজ্জ হস্তক্ষেপে ফরাসি জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হলো। এর বিহিত করতে বিপ্লবের প্রধানরা বদ্ধপরিকর হন, ফলে ১৭৯২ সালের ২০ এপ্রিল রাজা ষোড়শ লুই তাদের চাপে বাধ্য হলেন আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে।