১৭৯৫ সালের কথা।

মারাঠা সাম্রাজ্যের পেশোয়া দ্বিতীয় মাধবরাও ২৭ অক্টোবর সহসাই পুণার শনিবারওয়াড়া দুর্গ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। অনেকে ধারণা করেন, মারাঠা সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র নানা ফড়নবীশের প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলছিল।

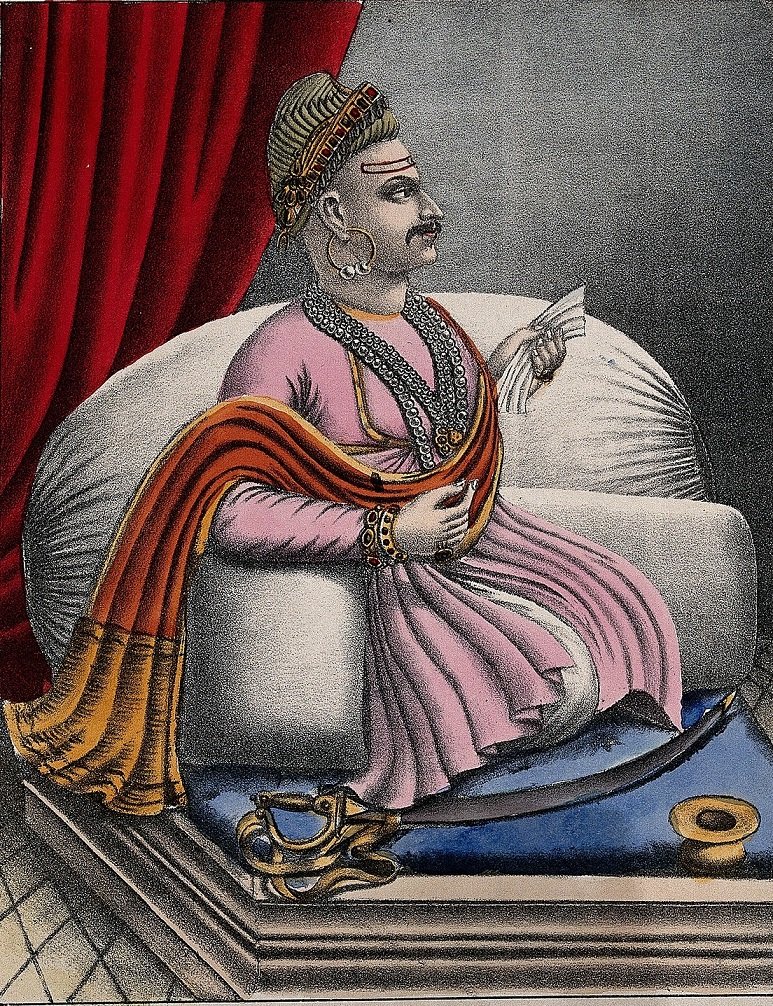

মাধবরাও ছিলেন নিঃসন্তান। ১৭৯৬ সালে রঘুনাথ রাওয়ের পুত্র দ্বিতীয় বাজিরাও মারাঠা সাম্রাজ্যের পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত হলেন। এই সাম্রাজ্য ততদিনে তার সুদিনের অনেক জৌলুসই হারিয়ে ফেলেছে। শুধু কিছু বাহ্যিক চাকচিক্য টিকে ছিল। কিন্তু তা-ও একে একে বিদায় হয়ে কোনো এক অন্ধকার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছিল। ১৮০০ সালের ১৩ মার্চ নানা ফড়নবীশও মৃত্যুবরণ করলেন।

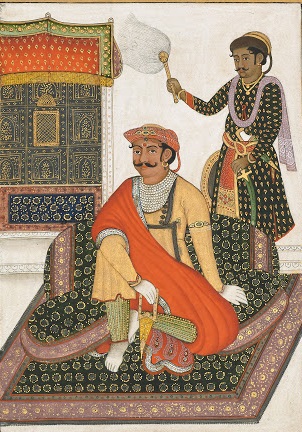

মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে মারাঠা সর্দারদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল। গুজরাটের বরোদা অঞ্চলে গায়কোয়াড়, নাগপুর অঞ্চলে ভোঁসলে, গোয়ালিয়র অঞ্চলে সিন্ধিয়া ও ইন্দোর এলাকায় হোলকার সর্দারদের রাজত্ব চলছিল। সময়ের সাথে সাথে তাদের উপর মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বন্ধন কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। ক্ষেত্রবিশেষে তারা পেশোয়ার আদেশ নিষেধও অগ্রাহ্য করে বসতেন।

ইন্দোরের সর্দার তখন ছিলেন যশোবন্তরাও হোলকার। তার সাথে গোয়ালিয়রের সর্দার দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সম্পর্ক একদমই ভালো ছিল না। প্রায়ই সংঘাতে জড়িয়ে পড়া তাদের ভাগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নতুন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও এসব ব্যাপারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি অনেক সময়ই বুঝতে পারতেন না। ফলে পেশোয়া হিসেবে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে তার অবস্থান হয়ে পড়তো কোনো এক সর্দারের সমান।

এক্ষেত্রেও তা-ই হলো। দ্বিতীয় বাজিরাও গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের সংঘাতে দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে সমর্থন করলেন। এদিকে যশোবন্তরাও হোলকার পেশোয়া’র অনুমতি ছাড়াই উত্তর ভারতে অভিযান শুরু করলেন। শুধু তা-ই নয়, নিজের ভাই ভিট্টুজীরাও হোলকার তারই নির্দেশে দক্ষিণ ভারতে অভিযান শুরু করেন। তবে তিনি ভাইয়ের মতো সংযমী ছিলেন না। বেশ কয়েকবার তিনি স্বয়ং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের এলাকা আক্রমণ করে বসেন। ক্ষিপ্ত পেশোয়ার আদেশে মন্ত্রী বালাজী কুঞ্জর ও সেনাপতি বাপু গোখলে ভিট্টুজীরাওকে বন্দী করে পুণায় নিয়ে এলেন।

১৮০১ সালের ১৬ এপ্রিল তাকে হাতির পায়ের নিচে পদদলিত করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। যশোবন্তরাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ৪ জুলাই তিনি দৌলতরাও সিন্ধিয়ার রাজধানী উজ্জয়িনি হামলা করলেন। দৌলতরাও তার রাজধানী রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেন। তার প্রায় ৩,০০০ সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ হারাল। ১৮০২ সালের মে মাসে যশোবন্তরাও পুণা আক্রমণ করলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওকে চমক লাগিয়ে তিনি চালিসগাঁও, ধুলিয়া, পারোল, আহমেদনগর, নাসিক, জামগাঁও, নারায়ণগাঁও, পুরন্দরসহ বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নেন।

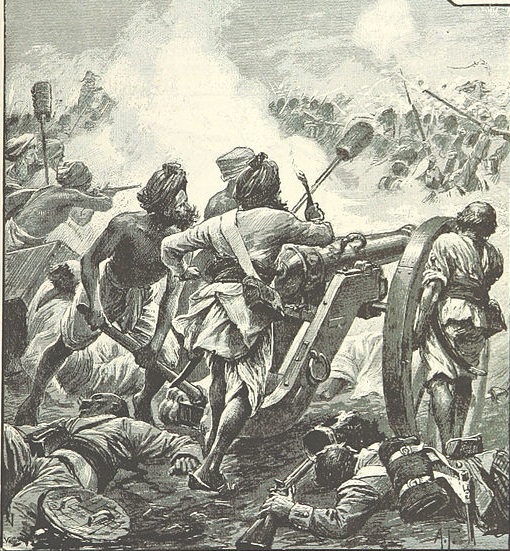

এর মধ্যে অক্টোবর মাস চলে এল। ২৫ অক্টোবর ছিল দেওয়ালি উৎসবের দিন। সেদিন পুণার পূর্ব প্রান্তে হড়ফসর এলাকায় পেশোয়া ও দৌলতরাওয়ের যৌথ বাহিনীর মুখোমুখী হলো যশোবন্তরাওয়ের বাহিনী। প্রবল যুদ্ধে পেশোয়ার শোচনীয় পরাজয় হলো।

হতভাগ্য দ্বিতীয় বাজিরাও পলায়নের পথ নিলেন। অনুগত সেনাপতি চিমাজী ও কুঞ্জরের সহায়তায় রায়গড় দুর্গে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকে সুবর্ণদুর্গ হয়ে বোম্বাইয়ের পশ্চিম দিকে বেসেইন চলে গেলেন। এখানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিদের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। কোম্পানির ইংরেজ অভিজাতগণ কঠিন শর্তে তাকে সহায়তা করতে সম্মত হলেন। ১৮০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ও পেশোয়ার মধ্যে ‘বেসেইন ট্রিটি’ বা বেসেইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তি অনুসারে দ্বিতীয় বাজিরাও তার সাম্রাজ্যের অনেকখানি সার্বভৌমত্ব ইংরেজদের হাতে ছাড়তে বাধ্য হলেন। কোম্পানির শর্তের মধ্যে ছিল সুরাট ছেড়ে দেওয়া, হায়েদ্রাবাদের নিজামশাহী এলাকায় চৌথা আদায় বন্ধ করা, বাৎসরিক ২৬ লাখ টাকা খাজনার একটি এলাকা ছেড়ে দেওয়া এবং কোম্পানির ৬,০০০ সৈন্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা।

এদিকে বিজয়ী যশোবন্তরাও পরাজিত বাজিরাওয়ের ভাতিজা বিনায়ক রাওকে পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত করলেন। তার ধারণা ছিল, নিজে পদের জন্য অগ্রসর না হয়ে আগের পেশোয়ার পরিবারের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিলে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। কিন্তু বরোদা এলাকার সর্দার গায়কোয়াড় নতুন পেশোয়াকে সমর্থন দিলেন না।

১৮০৩ সালের ১৩ মার্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহায়তায় দ্বিতীয় বাজিরাও আবার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু নামমাত্র পেশোয়া হওয়া ছাড়া তার বাস্তব কোনো ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজরা প্রায় অধিকাংশ মারাঠা শাসিত অঞ্চলের অধিকার নিয়ে নিল। এদিকে বিনায়ক রাও ১৪ আগস্ট ইংরেজদের সাথে এক সমঝোতায় এসে বাৎসরিক ৭ লাখ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে পেশোয়া দাবি ছেড়ে দিলেন।

নামমাত্র ক্ষমতাসীন দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের অনুশোচনার শেষ ছিল না। কিন্তু ততদিনে যা হবার হয়ে গেছে। অন্যান্য সর্দারা বসে ছিলেন না। তবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক হবার চিন্তা থাকলেও চক্রান্তের রাজনীতি তখনও চলছিল। ১৮০৩ সালের ৪ জুন রঘুজী ভোঁসলে, দৌলতরাও সিন্ধিয়া এবং যশোবন্তরাও হোলকার এক বৈঠকে মিলিত হন। উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করা। কিন্তু এর মধ্যে সিন্ধিয়া দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের উদ্দেশ্যে যশোবন্তরাওকে হত্যা করার নকশা জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন।

ভাগ্যের এক নির্মম পরিহাসের ফলে সেই চিঠি বিনায়ক রাওয়ের হাতে পড়লো। আর বিনায়ক সেই চিঠি গভর্নর জেনারেল ওয়েসলীর হাতে দিলেন! চতুর ও ধুরন্ধর গভর্নর তা যশোবন্তকে যথাসময়ে জানিয়ে দিলেন। যশোবন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, দৌলতরাও ও রঘুজীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবেন। ১ নভেম্বর রঘুজী ভোঁসলে ও ইংরেজদের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হলো। দুই পক্ষের তুমুল ক্ষয়ক্ষতি মৃত্যুর পর রঘুজী পরাজিত হন। গোয়ালিয়রের দুর্গ তার হাতছাড়া হয়ে গেল। উত্তর ভারতে কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে দৌলতরাও আগ্রার উপর তার অধিকার হারালেন। ইংরেজরা বুন্দেলখণ্ড, উড়িষ্যা ও গুজরাটেও সফল হলো।

হতভাগ্য রঘুজী ১৭ ডিসেম্বর কোম্পানির সাথে ‘দেওগাঁও ট্রিটি’ নামের এক চুক্তি করতে বাধ্য হলেন। চুক্তি অনুসারে তিনি কটকের উপর ইংরেজদের অধিকার মেনে নেন। ৩০ ডিসেম্বর দৌলতরাও সিন্ধিয়া ‘সুরজী অঞ্জনগাঁও ট্রিটি’ নামক চুক্তির ফলে গঙ্গা- যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল, বারোচ ও আহমদনগর দুর্গের উপর কোম্পানির অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হন।

যশোবন্তরাও হোলকার ততদিনে যেন দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছেন। বুঝতে পারলেন, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের মতো তারও দিন ঘনিয়ে আসছে। তিনি শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানীয় সর্দারদের সাথে পত্র বিনিময় করতে লাগলেন। ১৮০৪ সালের ৪ এপ্রিল কোম্পানি তার এমন এক চিঠির হদিস পায়। গভর্নর ওয়েলেসলী এমন কোনো অজুহাত খুঁজছিলেন যার মাধ্যমে তাকে পরাস্ত করা যাবে। কিন্তু নিশ্চিত বিজয়ের ফলে অনেক সময় আলস্য এসে পড়ে। ৮ জুলাই যশোবন্ত হঠাৎই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়লেন। কর্নেল ম্যানসন পরাজিত হয়ে আগ্রায় পিছু হটতে বাধ্য হলেন। ২২ আগস্ট ওয়েলেসলী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের সেনা সহায়তায় পুণা থেকে যশোবন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

সাময়িকভাবে কিছু বিজয় অর্জন করতে পারলেও যশোবন্ত বুঝতে পারছিলেন যে ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। চারপাশ থেকে আক্রমণ ঠেকানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছিল। মথুরায় থাকাবস্থায় তার অধীনস্থ কিছু এলাকা ইংরেজরা আবার দখল করে নেয়। ১৬ নভেম্বর মেজর ফ্রেজারকে পরাজিত করে তিনি রাজস্থানের ডিগ এলাকায় পৌঁছান। ১৩ ডিসেম্বর লর্ড লেক আক্রমণ করলে তা সাফল্যের সাথে প্রতিহত করা হলো। যশোবন্ত ডিগ থেকে ভরতপুরে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। ১৮০৫ সালের ৩ জানুয়ারি জেনারেল ম্যানসন, জেনারেল স্মিথ, মেজর জেনারেল জোনস, কর্নেল ম্যারে, কর্নেল ডন ও কর্নেল বার্নের নেতৃত্বে ইংরেজদের এক দুর্ধর্ষ সেনাদল ভরতপুর আক্রমণ করলো। মারাঠা ও ভরতপুরের মিলিত শক্তি ইংরেজদের প্রতিরোধ করছিল। এই প্রতিরোধ তিন মাস টিকে ছিল। এর মধ্যে ভরতপুরের রাজা রণজিৎ সিং ১৭ এপ্রিল ইংরেজদের সাথে এক চুক্তি করলেন।

এর মধ্যে কোম্পানীর নীতি সম্পর্কে সুদূর লন্ডন থেকে অনুসন্ধানী দল এল। এই দল লর্ড ওয়েলেসলীর আগ্রাসী নীতির সমালোচনা করে এর নিরসনের সুপারিশ করে। আইরিশ বংশোদ্ভূত হবার কারণে কোম্পানির অনেকে তাকে বাঁকা চোখে দেখতেন। তার স্থানে স্যার জর্জ বার্লো অস্থায়ী গভর্নরের দায়িত্ব নিলেন। ২৪ ডিসেম্বর তিনি যশোবন্তের সাথে এক চুক্তি করলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী যশোবন্ত রামপুরা, বুঁদি, কুচ, বুন্দেলখণ্ড ও টঙ্ক এলাকার উপর দাবি ছেড়ে দিলেন। বিনিময়ে অংরেজদের হাতে হারানো অঞ্চলগুলো ফিরে পেলেন।

মারাঠা আর ইংরেজশক্তির এই দ্বিতীয় বৃহৎ সংঘর্ষ এককালের প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের ভেতরের ক্ষয় আরো উন্মুক্ত করে তুলেছিল। ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজ্যবিস্তার নীতির বিরুদ্ধে যেরকম প্রতিরক্ষা নেওয়া উচিত ছিল, তার যথেষ্ট অভাব মারাঠা সর্দারদের ছিল। অন্যদিকে, সমবেতভাবে শত্রুর মোকাবেলা না করে নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদের পতন আরো কাছে নিয়ে আসে।