আজকের দিনে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষের কাছেই স্বপ্নের স্থান। বিশ্বের অনেক দেশ থেকে অসংখ্য তরুণ উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমান তাসমানিয়ান সাগরের তীরবর্তী এই দেশে, কারণ অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমাগতভাবে বিশ্ব র্যাংকিংয়ে ভালো করে আসছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত দেশগুলোর একটি। দেশটিতে প্রতি বছর অসংখ্য পর্যটকের আগমন ঘটে। খেলাধুলাতেও আছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। অস্ট্রেলিয়ান গ্রীষ্মে দেশটিতে এত গরম অনুভূত হয় যে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। চারপাশে সমুদ্র থাকায় দেশটিতে এত বেশি সমুদ্রসৈকত রয়েছে যে, প্রতিদিন একটি করে সমুদ্রসৈকত ভ্রমণ করলেও নাকি কয়েক বছর লেগে যাবে!

আজকের দিনে অস্ট্রেলিয়া সবদিক থেকে এগিয়ে যাওয়া একটি উন্নত দেশ। কিন্তু আজকের অস্ট্রেলিয়ার চরম উৎকর্ষতা দিয়ে যদি দেশটির অতীত বিবেচনা করা হয়, তাহলে মস্ত বড় ভুল হবে। গত শতাব্দীর একটা বড় সময় জুড়ে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের প্রশাসকরা এমন বর্ণবাদী আইন প্রণয়ন করেছিলেন যে, সেগুলো সম্পর্কে জানলে আজ চোখ কপালে উঠে যায়। রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন বর্ণবাদী নীতি গ্রহণ করার পরও তৎকালীন অস্ট্রেলিয়াকে ‘সভ্য’ বলা যাবে কিনা, এটি একটি বড় প্রশ্ন হতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া আয়তনের দিক থেকে বেশ বড় একটি দেশ। সাধারণত, বিশাল আয়তনের দেশগুলোতে শহর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে অসংখ্য আদিবাসী ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বসবাস করে থাকেন। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম ও লোকাচার থাকে। আমরা শহরাঞ্চলে গতানুগতিক যে অবকাঠামোগত ও জীবনমানের উন্নয়ন দেখে থাকি, আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে এসব দেখা যায় না। শহরের অধিবাসীরা পুরো জীবন পার করে দেয় এই ‘উন্নয়ন’ এর জন্য, কীভাবে জীবনকে আরেকটু উন্নত করা যায়, এই চিন্তা সারাদিন তাদের মাথায় ঘুরপাক খায়। উল্টোদিকে, আদিবাসী ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সহজ-সরল মানুষেরা বছরের পর বছর ধরে একইভাবে জীবনযাপন করার পরও তাদের কোনো খেদ নেই, কোনো অভিযোগ নেই; তাদের যা আছে তাতেই তারা খুশি থাকে। অস্ট্রেলিয়া যেহেতু আয়তনে অনেক বড়, তাই সেখানেও অসংখ্য আদিবাসী বসবাস করত, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই পদ্ধতিতে জীবনযাপন করত। শহুরে নীতিনির্ধারকদের চোখে তাদের এই ‘অনুন্নত’ জীবন আর আর সহ্য হচ্ছিল না, তাই তারা এমন এক নীতি প্রণয়ন করে, যে নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসীদের সন্তানদের অস্ট্রেলিয়ার মূলধারার শ্বেতাঙ্গদের সাথে মিশিয়ে ফেলা, আদিবাসীদের বিলুপ্তের পথে নিয়ে যাওয়া।

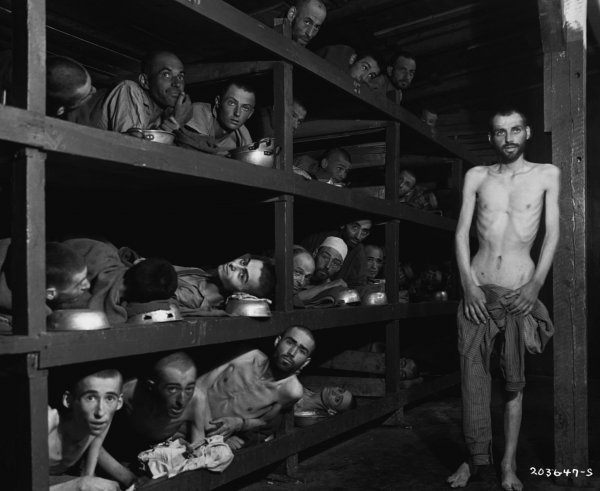

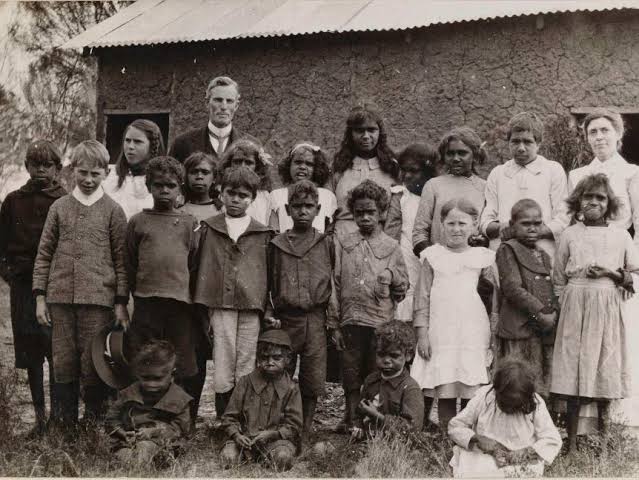

আদিবাসীদের প্রতি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে পরিষ্কার যে কারণটি ছিল, সেটি বর্ণবাদ। অস্ট্রেলিয়ার মূলধারার শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় আদিবাসীরা পিছিয়ে আছে, এটা মেনে নিতে পারছিল না শ্বেতাঙ্গ প্রশাসকরা। তারা চেয়েছিল আদিবাসীদের যেভাবেই হোক অস্ট্রেলিয়ার মূলধারার শ্বেতাঙ্গ জনসমাজের সাথে মিশিয়ে ফেলতে হবে, এতে তাদেরও উন্নয়ন হবে। এজন্য অস্ট্রেলিয়ান প্রশাসকেরা ‘পলিসি অব অ্যাসিমিলেশন’ হাতে নেন। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য আদিবাসী পরিবারগুলোর শিশুদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে শহরে নিয়ে আসা হয়। শিশুরা ছিল এই নীতির মূল লক্ষ্য, যেহেতু ধারণা করা হতো- তাদেরকে ছোট থেকে শ্বেতাঙ্গ সমাজের সাথে বেড়ে উঠতে দিলে তারা ঠিকমতো এই নতুন সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। কিন্তু এই নীতির কারণে যে আদিবাসী সমাজে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, এটা কখনোই নীতিনির্ধারকদের ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। ‘পলিসি অব অ্যাসিমিলেশন’ শুরু হয় ১৯১০ সালের দিকে, যেটি ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত অব্যহত ছিল।

আদিবাসী শিশুদের মূলধারার সমাজের সাথে যুক্ত করার জন্য বিভিন্ন সরকারি আবাসে রাখা হয়, কিছু সংখ্যক বাচ্চা বিভিন্ন দম্পতি দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন। ছোট শিশুদের পর্যাপ্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল- আদিবাসী শিশুদের বাসাবাড়িতে কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের জন্য আদিবাসী ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তাদের পরিবারের দেয়া নাম পরিবর্তন করে ফেলা হয়। আদিবাসী শিশুরা হঠাৎ করে শহরের নতুন সমাজে এসে মানিয়ে নিতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করত, কিন্তু সেসবের প্রতি কখনই কর্ণপাত করা হতো না। আদিবাসী সমাজে শিশুদের পবিত্র হিসেবে ধরা হতো, কিন্তু মূলধারার সমাজে তাদের বড় হতে হয়েছে ক্রমাগত অবহেলা ও বর্ণবৈষম্যের মধ্য দিয়ে। শহরের অধিবাসীরা প্রায়ই এই শিশুদের নির্মম নির্যাতন করত। এছাড়া, যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে রাখা হয়েছিল, সেখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মোটেও ভালো ব্যবহার করত না শিশুদের সাথে। নিদারুণ মানসিক ও শারীরিক কষ্টের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠত প্রতিটি শিশু।

আদিবাসী যেসব পরিবার থেকে শিশুদের জোরপূর্বক শহরে নিয়ে আসা হতো, তাদেরও বিভিন্ন সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আদিবাসী সমাজে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সাংস্কৃতিক জ্ঞান, লোকাচার ইত্যাদি প্রবাহিত হতো। ফলে পুরো একটি প্রজন্মের সমস্ত শিশুকে এভাবে সমাজ থেকে নিয়ে আসায় এই জ্ঞানের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। আদিবাসী সমাজের অসংখ্য সংস্কৃতি ও লোকাচার এভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া, অসংখ্য পরিবার তাদের আদরের সন্তান হারিয়ে শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়ে, অনেকে সন্তান হারানোর হতাশা কাটাতে মাদকের আশ্রয় নেয়। এছাড়া আদিবাসী সমাজে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমে যাওয়ার পর নতুন কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না, যেহেতু নতুন প্রজন্মকে আগেই শহরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অসংখ্য বাবা-মা তাদের কাজের সহযোগী হিসেবে ছোট বাচ্চাদের নিয়ে যেতেন, নতুন নীতির কারণে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আদিবাসী সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একধরনের স্থবিরতা নেমে আসে।

এই যে আদিবাসী সমাজের বেশ কয়েকটা প্রজন্মের প্রায় সব শিশুকে শহরে ধরে নিয়ে এসে শ্বেতাঙ্গ সমাজের সাথে মিশিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেসব প্রজন্মকে একত্রে বলা হয় ‘দ্য স্টোলেন জেনারেশন’। এই প্রজন্মের শৈশব আসলেই চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন সরকার। আরও বড় কথা, এরকম এক বর্ণবাদী নীতির প্রতিবাদ করারও সামর্থ্য ছিল না আদিবাসীদের। ভাগ্যের লিখন যেমন খণ্ডানো যায় না, তেমনই এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরও অস্ট্রেলিয়ার সরকারের নীতির বিরোধিতা করার উপায় ছিল না। তবে বর্তমান অস্ট্রেলিয়ার সরকার তাদের এই নীতি যে বর্ণবাদী ও ভুল ছিল, তা বুঝতে পেরেছে। আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে এখন অনেক শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলিয়ান সোচ্চার রয়েছেন। ২০০৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী কেভিন রুড আনুষ্ঠানিকভাবে ‘স্টোলেন জেনারেশন’-এর সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। এছাড়াও, যেসব আদিবাসী শিশুকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটানো হয়েছিল, তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশও দেয়া হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ান আদালতের পক্ষ থেকে।