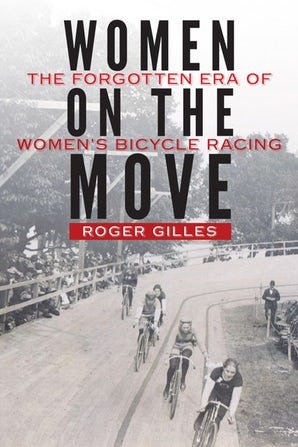

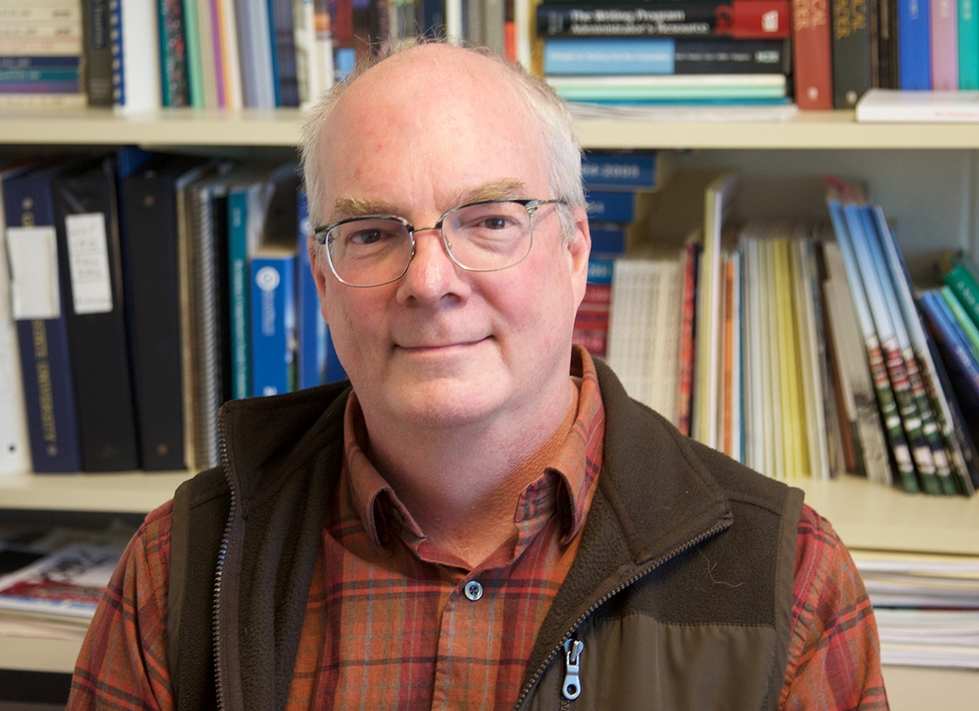

আমেরিকায় ও ইউরেপের কিছু স্থানে ১৯ শতকের দিকে বাইসাইকেলকে ‘ইনস্ট্রুমেন্ট অব ফেমিনিজম’ বলা হত। এমন এক যুগের কথা বলছি যখন একমাত্র বাইসাইকেলের কারণেই নারীরা নিজেদের মতো করে চলাফেরা করার, পোশাক পরার ও কথা বলার স্বাধীনতা পায়। ভুলে যাওয়া এই যুগটা সকলের কাছে আবার নতুন করে সাড়া জাগাচ্ছে। আর এর সকল কৃতিত্ব ‘উইমেন অন দ্য মুভ: দ্য ফরগটেন ইরা অব উইমেনস বাইসাইকেল রেসিং’ বইয়ের লেখক রজার জিলসের। এ বছরই তার বইটি ইউনিভার্সিটি অব নেবরাসকা প্রেস প্রকাশ করেন, যেখানে লেখক রজার সবাইকে ভুলে যাওয়া গৌরবময় যুগটির কথা মনে করিয়ে দেন। সময়টা ছিল মূলত ১৮৯৫ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত। মাত্র ৭ বছরের। আর নারীদের বাইসাইকেল চালানোর সূত্রপাত ঘটে খেলাধুলার ক্ষেত্রে অন্যতম সক্রিয় ও পরিচিত আমেরিকায়। সাত বছরের এই সময়ে নারীরা শুধু খেলাধুলারই নয়, বরং নিজেদের জীবন পরিচালনা করার কিছু স্বাধীনতাও পায়। তবে সাত বছরের এই ছোট সময়টার পর আবারও পুরনো বেড়াজাল ও প্রতিবন্ধকতা তাদের স্বাধীনতাকে ঘিরে ফেলে, যা অতিক্রম করতে অনেক সময় পার হয়।

নারীদের ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক আমূল পরিবর্তনের জন্য যে বিষয়টি প্রধানত কাজ করেছে তা হলো- নিরাপদ বাইসাইকেলের আবিষ্কার। ১৯ শতকে এর আবিষ্কার ছিল মূলত পুরুষদের জন্য। তবে নারীরা এভাবে যে এই বাইসাইকেলের আবিষ্কারকে নিজেদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজে লাগাবে, তা আসলেই অপ্রত্যাশিত ছিল। সেই আমলের বাইসাইকেলগুলোর বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া বর্তমানের আধুনিক বাইকের মতোই ছিল। সেই আমলে এই অত্যাধুনিক আবিষ্কার আমেরিকার জনগণের কাছে বেশ সাড়া পায়। যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিল, তারা নিজেদের প্রয়োজনই বাইসাইকেল কেনা শুরু করে। অনেকে আবার কষ্ট করে হলেও তাদের জমাপুঁজি দিয়ে ক্রয় করে নেয় এই প্রয়োজনীয় বাহনটি। সময় ও টাকা দুটোই বাঁচাতে এর চাহিদা সকলের কাছেই বেড়ে যায়। উচ্চ চাকাযুক্ত সাইকেল তখন পাওয়া গেলেও তা বিপজ্জনক ছিল। আর নারীদের জন্য তো একদমই অনুপযোগী ছিল বাহনটি। তাই নিরাপদ বাইসাইকেলের ব্যবসা শুরু করার পর পরই ব্যবসায়ীরা সেই সময়ে বেশ লাভবান হয়।

সামাজিক এই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে রজার তার বইয়ের একটি অংশে লেখেন,

“১৮৯৫ সালের দিকে যাদের বাইসাইকেল কেনার সামর্থ্য ছিল তারা সকলেই তা ক্রয় করে নেন। ১৮৯৭ সালের মধ্যে প্রায় প্রতি পরিবারের কাছেই অন্তত একটি বাইসাইকেল ছিল। যার ফলে বাইসাইকেল তৈরির কারখানাগুলোর কাজ অনেকটা থমকে যায় ।”

অর্থাৎ হঠাৎ করে যেমন এর চাহিদা বেড়ে যায়, তেমন করে এর বেচাকেনাও একসময় একদম বন্ধ হয়ে যায়। এর পেছনের যৌক্তিক বিষয়ও রজার তার বক্তব্যে বলে দিয়েছেন। সকলের কাছেই বাইসাইকেল থাকার ফলে এর আর চাহিদা থাকে না। তাই আস্তে আস্তে এগুলোর কারখানাও বন্ধ হতে থাকে। সাইকেল তৈরি বন্ধের ফলে এগুলো আগের মতো আর সহজে কিনতে পাওয়া যেত না। এর ফলে পরবর্তীতে নারীদের মাঝে বাইসাইকেল চালানোর আকাঙ্ক্ষাও লোপ পেতে থাকে। ১৯০২ সালের পর তা অনেক বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

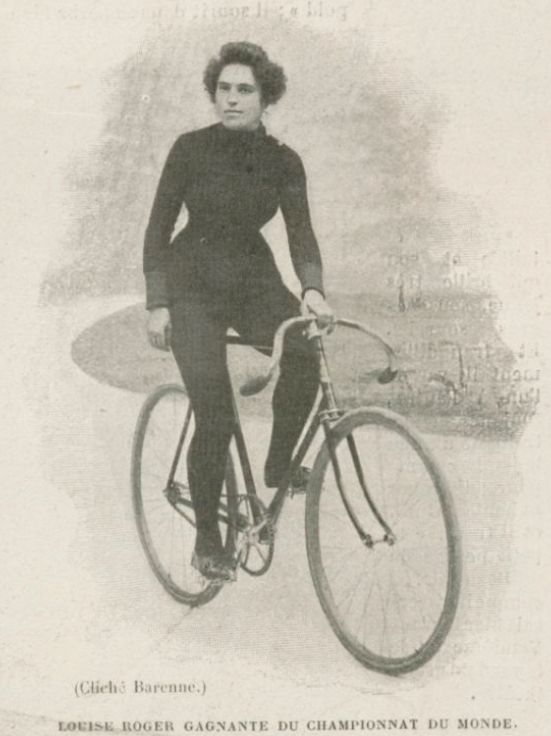

মজার বিষয় হলো, নারীদের বাইসাইকেল চালানোর স্বর্ণযুগে তাদের মধ্যে বাইসাইকেল শেখার ব্যাপারটা এতটাই পরিচিতি লাভ করে যে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের জন্যও বাইসাইকেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা শুরু হয়। তবে নারীদের জন্য প্রতিযোগিতার নিয়ম-কানুনে বেশ পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। সেই সময়ে পুরুষদের বাইসাইকেল প্রতিযোগিতা সহজ ছিল না। অনেক ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হতো এর জন্য। লাগাতার ছয়দিন বিভিন্ন সেগমেন্টে চলত এই প্রতিযোগিতা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দৌড় এবং উঁচু চাকাযুক্ত বাইসাইকেল চালানো- এরকম বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকত সমগ্র প্রতিযোগিতা। আপনার মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে কীভাবে এরকম একটানা প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হতো? রজার জিলস এ সম্পর্কে বলেন,

“এগুলো আসলে ছিল সহনশীলতার পরীক্ষা। বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারই এসকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সেগুলো শেষ করার শক্তি যোগানো হতো। তবে যা-ই হোক না কেন, এধরনের প্রতিযোগিতা দেখতে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ছিল।”

যেহেতু সেকেলে নারীদেরকে দুর্বল মনে করা হতো, তাই তাদের জন্য দিনব্যাপী এই দ্বন্দ্ব মাত্র দুই বা তিন ঘণ্টায় জন্যই চলত। তবে পুরো প্রতিযোগিতা শেষ হতে অনেকদিন সময় লেগে যেত। সারাদিন ব্যাপী না হওয়ায় তারা এই অল্প সময়কে কাজে লাগিয়ে দ্রুত গতিতে সাইকেল চালাতো। অর্থাৎ তাদের গতি পুরুষদের তুলনায় বেশি থাকত। আবার সারাদিন ধরে কোনো খেলা দেখতে দর্শকদের মধ্যে ধৈর্য ও উৎসুক ভাবটা থাকে না, তবে কয়েক ঘণ্টার হলে ব্যাপারটা জমে ভালো। এসব কারণে দর্শকদের নিকট পুরুষদের তুলনায় নারীদের বাইসাইকেল প্রতিযোগিতা বেশি সমাদৃত হয়। আর এর ফলে নারীদের জন্য আরও বেশি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা শুরু হয়। নারী ক্রীড়াবিদরা মোটামুটি ভালো অঙ্কের টাকা আয় করারও সুযোগ লাভ করে। অনেকে নিজেদের পরিবারের উপার্জকও হয়ে উঠেন। ভিক্টোরিয়ান যুগে নারী খেলোয়াড়েরা উপার্জক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তা এখনও অনেকের কাছে অজানা।

সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে সেকালে নারীরা ‘চ্যাপেরনস’ পরিধান না করে বাইরে বের হতে পারত না। চ্যাপেরনস হলো তৎকালীন আমেরিকান নারীদের একপ্রকার পোশাক, যা তারা সাধারণত বাড়ির বাইরে গেলে পর্দা করার জন্য পরিধান করত। তবে বাইসাইকেলের আবির্ভাবের কারণে নারীরা চ্যাপেরনস না পরেও যখন তখন নিজেদের মতো করে চলাফেরা করার বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়া নারীদের পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। খেলাধুলায় যোগদানের পরেও সাধারণ জনগণের মনে করতেন, নারী খেলোয়াড়দের লম্বা স্কার্ট ও ঢিলেঢালা পোশাক পরা উচিত। কিন্তু একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে এধরনের পোশাক পরে খেলা যে কত কঠিন, তা হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছিলেন আমেরিকান নারী খেলোয়াড়েরা। এছাড়া এরকম পোশাক পরে বাইসাইকেল চালাতে গিয়ে তাদের গতিও কমে যাচ্ছিল। এসকল নেতিবাচক বিষয়গুলো চিন্তা করে তারা নিজেদের পোশাকের পরিবর্তন করেন, যার ফলে তাদের পোশাক পুরুষদের মতোই হয় অনেকটা।

জিলস লিখেছেন, “তারা বলেন: আমরা ভালোমতো বাইসাইকেল চালানোর জন্য পুরুষদের মতোই পোশাক পরিধান করব”। তিনি তার বইয়ে এ সম্পর্কে বলেন,

“যেহেতু ঐ সময়ে নারীদের পক্ষে হাত ও পা দেখা যায়, এরকম পোশাক পরা সম্ভব ছিল না, তাই তারা আঁটসাঁট লম্বা হাতাওয়ালা জামাকাপড় পরতেন। এর কিছু নেতিবাচক প্রভাবও পড়ে তাদের উপর। যেমন- ছেলেরা তাদের প্রতিযোগিতা দেখতে নয়, বরং তাদেরকেই দেখতে আসত। আর তাদেরকে মাঝে মাঝে উত্ত্যক্তও করত। তবে আমি সেই নারীদের সম্মান করছি। কেননা তাদের যুক্তি ছিল, তারা পুরুষদের চেয়েও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে চায় এবং এর জন্য যেই পোশাক তারা বেশি সুবিধাজনক মনে করে সেটাই পরে।”

বর্তমানে যেসকল নারী খেলাধুলার ক্ষেত্রে নিজেদের নামডাক করার চেষ্টায় আছে, তাদেরকে নারীদের বাইসাইকেল চালানোর এই যুগের ইতিহাস নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা যোগাবে। এ সম্পর্কে জিলস বলেন,

“বর্তমানের নারী খেলোয়াড়দের জানা উচিত, আজ থেকে প্রায় ১২০ বছর আগেও আমেরিকায় এমন কিছু নারী খেলোয়াড় ছিলেন, যারা অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন। তবুও তারা সকল বাধা পেরিয়ে জয় লাভ করেন”।