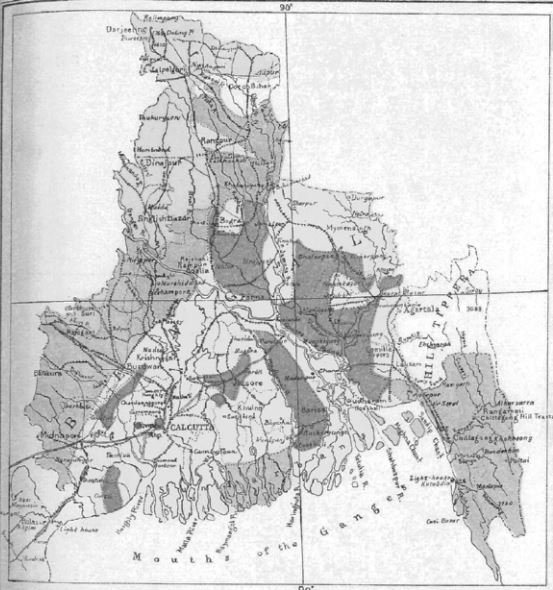

কচুরিপানা, বাংলাদেশ তো বটেই সারা পৃথিবীর অনেক জলাশয়েই এর দেখা মেলে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এর ফুলের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে জর্জ মরগ্যান নামের এক পাট ব্যবসায়ী বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন আমাজন এলাকার এই উদ্ভিদটি। এরপর এই উদ্ভিদের ভূত বাংলার ঘাড়ে অনেকটা চেপে বসেছিল। প্রশাসক থেকে ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ থেকে গবেষক সবার মাথা ব্যথা হয়ে উঠে কচুরিপানা।

১৯০০ সালে নতুন শতাব্দীর শুরুতে পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ জলাশয়ে এই উদ্ভিদের এক অপূর্ব বিস্তার ঘটে। শেষে ১৯১৪ সালে নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন চেম্বার অফ কমার্স কচুরিপানার এই লাগামহীন বিস্তারে অতিষ্ট হয়ে নালিশ করে ইংরেজ প্রশাসকদের কাছে। এটি আটকে দিচ্ছে খাল বিলের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ, গ্রামগঞ্জ থেকে পাট চাল সংগ্রহে বড়ই অসুবিধা, তাই এটি না সরালে রেভিনিউতে টান পড়বে। পাশাপাশি বাংলার বিশাল ভাটি এলাকার আমন ধান চাষে এই কচুরিপানা যেন যমদূত। বর্ষাকালে ঘাসের অভাবে অধিক মাত্রায় কচুরিপানা খেয়ে গবাদি পশু ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

কৃষিপ্রধান দেশে গবাদিপশুর অভাবে হালচাষ একপ্রকার অসম্ভব ছিল তখনকার দিনে। তাই সবদিক থেকে বাংলার অর্থনীতিতে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে এই কচুরিপানা। তাই ইংরেজ প্রশাসকরা অর্থনীতি বাঁচানোর তাগিদে কচুরিপানার বিরুদ্ধে লড়াই করতে ডাকলেন গবেষকদের।

কচুরিপানা নিয়ে গবেষণা

১৯২০ সালে গবেষকরা পূর্ব বাংলার কচুরিপানার নমুনা সংগ্রহ করেন। পরীক্ষাগারে এর বীজের বিভিন্ন পরিবেশে জন্মানোর ক্ষমতা যাচাই করা হয়। এই উদ্ভিদ পানি তো বটেই স্থলেও বেঁচে থাকতে পারে, এর বীজ দীর্ঘদিন মাটিতে অক্ষত অবস্থায় থেকে যায়, রোদের তীব্র গরমেও একে শুঁকিয়ে ধ্বংস করা যায় না। একজন বিশেষজ্ঞ কচুরিপানা নিয়ে কাজ করে ১৯১৪ সালে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কচুরিপানাকে পানি থেকে তুলে জমা করে স্যার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এরপর শুঁকিয়ে সার হিসেবে ব্যবহার করার প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু দিনে দিনে তা হিতে বিপরীত হয়। গ্রীষ্মের রোদে যে কচুরিপানা শুঁকিয়ে গেছে, আপাত দৃষ্টিতে তার আর অস্তিত্বই নেই কিন্তু সেই কচুরিপানার বীজের ছিটেফোঁটাও অবশেষ হিসেবে থেকে গেলে বর্ষায় পানির ছোঁয়া পাওয়ার সাথে তা জেগে ওঠে। কৃষিজমিতে অল্পপানিতেই কচুরিপানা দিয়ে ভরে যায়। আমন ধান আর পাট চাষ কঠিন হয়ে যায় এর জন্যেই।

প্রায় একই সময়ে পূর্ব বাংলার কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর কেনেথ ম্যাকলিন ‘ঢাকা এগ্রিকালচারাল ফার্মে’ কচুরিপানার রাসায়নিক উপাদান নিয়ে গবেষণা করে দেখেন যে এতে উচ্চমাত্রার পটাশ, নাইট্রোজেন এবং ফসফরিক এসিড আছে। ম্যাকলিন সরকারকে পরামর্শ দেন কচুরিপানা নিয়ে সঠিক গবেষণা করলে হয়তো লাভের মুখ দেখা সম্ভব, বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত করে সার, পশুখাদ্য কিংবা রাসায়নিক উপাদান তৈরি সম্ভব।

ব্যাপক আকারে গবেষণা চালাবার জন্য ৮৫০ মণ কচুরিপানা সংগ্রহ করে এর ৪৯৯ মণ স্তুপ করে পচতে দেওয়া হয়। বাকিটা শুঁকিয়ে পোড়ানো হয়। এতে দেখা যায়, পচতে দিলে এর নাইট্রোজেনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ০.৭২ শতাংশে, যেখানে শুঁকিয়ে নিলে দাঁড়াচ্ছে ২.২৪ শতাংশে। এছাড়া পচতে দিলে পটাশের ৭০ শতাংশ এবং নাইট্রোজেনের ৬০ শতাংশ হারিয়ে যায়, সুতরাং একে শুঁকিয়েই প্রক্রিয়াজাত করলে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলার খালে-বিলে ঘুরে বেড়ানো পটাশের এই উৎস সাড়া ফেলে চারদিকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে পটাশের সংকট তখন। তাই ‘Messrs Shaw and Wallace & Co’ নামের এক কোম্পানি ভারত সরকারকে প্রস্তাব দেয় তারা রাসায়নিক উপায়ে পটাশ তৈরির চেষ্টা করতে চায় কচুরিপানা থেকে। যদি ভালো মানের কচুরিপানা শুঁকিয়ে কিংবা ছাই আকারে পাঠানো যায় তবে প্রতি টনে তারা ৮৪ থেকে ১১২ রুপী পর্যন্ত দিতে রাজী আছে। কয়েক দফা নমুনা হাতে পাওয়ার পর কোম্পানিটি কচুরিপানাতে প্রত্যাশিত মানের পটাশ পায়নি। তারা জানায় যদি পাঠানো নমুনায় ১৫ শতাংশের নিচে পটাশ থাকে তবে তারা কিনতে রাজি না।

তাই ভারত সরকার উৎসাহ দেয় ভালো মানের কচুরিপাতা খুঁজে বের করতে, যেখানে পটাশের পরিমাণ বেশি। অন্যদিকে বাংলার প্রাদেশিক সরকার কচুরিপানাকে বাণিজ্যিকভাবে চাষের বিরোধী। এ পরিস্থিতিতে তিনি খানিকটা বিরক্ত হন। কারণ এটি থেকে সার বা পটাশ তৈরি হবে এবং তাতে যা লাভ হবে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষতি। জলাশয় দিয়ে ছড়ানো পূর্ব বাংলার মানুষের জনজীবন বিপন্ন হচ্ছে, নদীভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই বাংলার প্রাদেশিক সরকারের তোড়জোড়ে সাতজন সদস্য নিয়ে ‘কচুরিপানা কমিটি’ করা হয়। এর একজন সদস্য ছিলেন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। কমিটির কাজ ছিল কচুরিপানা নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করা, যাতে এর উপর ভিত্তি করে প্রাদেশিক সরকার তার অবস্থান ঠিক করতে পারে।

এটিকে নির্মুল করা হবে কিনা, করলে কী উপায়ে, আর যদি রেখে দিতে হয় তাহলে নিয়ন্ত্রণের উপায় কী এসব বিষয়ে ১৯২১-২২ সালে এই কমিটি সাতটি মিটিং করে। তবে তারাও ঠিক করতে পারেনি ঠিক কীভাবে কচুরিপানাকে নির্মুল করা যায়। আবার অর্থনৈতিক প্রশ্নে বিশেষ করে কচুরিপানা থেকে সার ও রাসায়নিক উপাদান বিষয়েও তারা দ্বিধায় থেকে যায়। অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারের হাতে একটিই উপায় থেকে যায়, লোকবল কাজে লাগিয়ে এটিকে ধ্বংস করা।

বাংলার জনস্বাস্থ্য সংকট

একেকটি কচুরিপানার মূল মাইলখানেক জুড়ে ছড়িয়ে থাকতে পারে। আর পানির উপরে এর ব্যাপক উপস্থিতি পানির নিচে অক্সিজেন সংকট তৈরি করে, জলাশয়ের পানির পানযোগ্যতা কমে আসে, মাছ আর জলজ প্রাণীর হয় হাসফাস অবস্থা। পাশাপাশি এটি একটি জলাশয়ে অনেকগুলো ‘ওয়াটার পকেট’ তৈরি করে। সেই জায়গাগুলো থেকে পানির নমুনা সংগ্রহ করে ব্যাপক জীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

বাংলার তৎকালীন স্যানিটারি কমিশনার সি এ বেন্টলি কচুরিপানার সাথে কলেরা আর ম্যালেরিয়ার অস্তিত্ব খুঁজতে শুরু করেন। মাঠ পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা গবেষক এস. এন. সুর বলেন ম্যালেরিয়া কলেরার মতো রোগের সাথে সরাসরি কচুরিপানার সম্পর্ক নেই। তবে কচুরিপানা পরোক্ষভাবে সেই দুইটি রোগের সাথে জড়িত বলা চলে। কারণ মশার বাসস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে কচুরিপানা। কচুরিপানা দিয়ে ছেয়ে থাকা খাল বিলে মলমূত্র ত্যাগ করলে সেটি থেকে কলেরা ছড়াতে পারে। তাই সব মিলিয়ে অর্থনীতি, যোগাযোগ ও জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে নাকাল করেছে এই কচুরিপানা। গবেষকেরা আরো বললেন, একে নিয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন তবে আপাতদৃষ্টিতে এটিকে ধ্বংস করতে পানি থেকে তুলে শুঁকিয়ে তারপর পুড়িয়ে ফেলা যেতে পারে।

রাজনীতির মাঠে

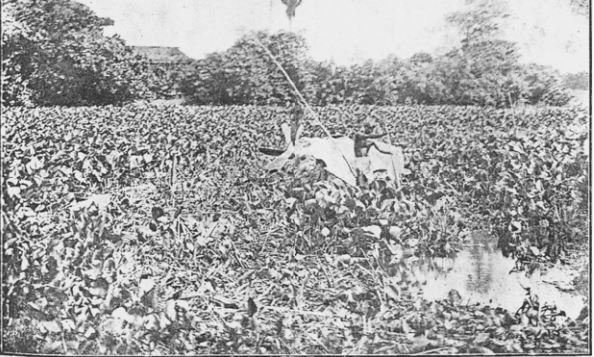

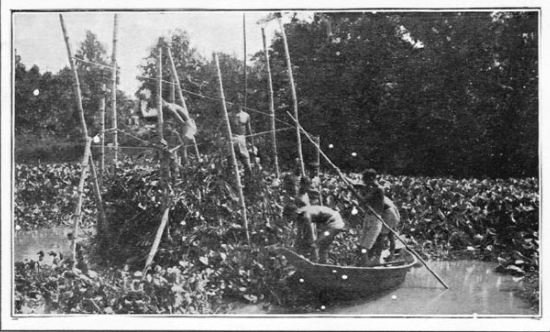

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ভাটি বাংলার সব প্রার্থীর প্রতিশ্রুতি ছিল কচুরিপানাকে বাগে আনার। ক্ষমতায় এসে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯৩৯ সালের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহকে পূর্ব বাংলায় ‘কচুরিপানা সপ্তাহ’ হিসেবে ঘোষণা দেন। সরকারের কর্মকর্তা কর্মচারী থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, শিক্ষার্থী সবাই একসাথে নামেন। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রদের নৌকা বাইচ আয়োজনের বুদ্ধি দেন, ব্যাপারটি কাজে দেয়। নৌকা চালাতে কচুরিপানা সরাতে হয়। অবশ্য এক সপ্তাহ পরেই আবার ধুমধাম শেষ করে নেতারা কলকাতার দিকে রওনা দেন, ছাত্ররা নৌকা রেখে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। ফলে রাজনৈতিক ক্যাম্পেইন হিসেবে কচুরিপানা সপ্তাহ একটি ভালো উদ্যোগ হলেও আদতে এর ফল পাওয়া যায়নি।

কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণে আইন

১৯২১-২২ সালে কচুরিপানা কমিটির সদস্য এস. এন. সুফির একটি সুপারিশ ছিল, কচুরিপানা নিধনের কোনো পরিষ্কার উপায় জনগণকে জানিয়ে দেওয়ার আগে তাদেরকে শাস্তি বা অর্থনৈতিক দণ্ডের ব্যবস্থা করা যাবে না। যদি করা হয়, জনগণ বরং এটিকে সরকারের অর্থ আদায়ের অপচেষ্টা হিসেবেই দেখবে। তবে আশা করা হচ্ছিল ১৯৩৬ সালের আইনে কচুরিপানাকে নিধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে সরকার। তবে শেষে তা হয়ে উঠেনি, আইনে বলা হয় সরকারের নির্দেশে বা অনুমতিক্রমে কেউ চাইলে কচুরিপানা চাষ, সংরক্ষণ করতে পারবে। আবার কিছু ক্ষেত্রে একটি আইনি সমস্যাও দেখা যায়, কচুরিপানা নিধনের ক্ষেত্রে বাংলায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি, যেমন রেললাইনের পাশের জমি বাংলার প্রশাসকদের এখতিয়ারের বাইরে। তাই রেলের পাশে কিংবা বাঁধের নিচু জমিতে কচুরিপানা নিধনের দায়িত্ব কার তা নিয়ে থেকে যায় বিতর্ক।

১৯৪০ সালে তাই এই আইনটি আবার সংশোধন করা হয় , যেটি পরিচিত হয় ‘Bengal Water Hyacinth (Amendment) Act, নামে। কচুরিপানা নিধনে একটি আলাদা সরকারি পোস্ট তৈরি করে তদারকির ব্যবস্থা করা হয়। যাতায়তের পথে বাঁধা তৈরি করে এমন কচুরিপানা লোকবল দিয়ে তুলে নিধন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে ব্রিটিশ ভারতের এই আইন, কিংবা নতুন অফিসারে খুব একটা কাজ হয়নি। মানুষ এর অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে নিজে থেকেই নির্মুলে হাত দিয়েছে, তবে এই নাছোড়বান্দা উদ্ভিদ তার চিহ্ন রেখেই গেছে। ষাটের দশকে ক্ষমতা দখলের পর আইয়ুব খান আরেক যুদ্ধ শুরু করেছিলেন কচুরিপানার বিরুদ্ধে, নানা ধরনের রাসায়নিক দিয়ে একে নির্মুলের চেষ্টা করা হয়। তবে রাসায়নিকের প্রভাবে কচুরিপানার সাথে সাথে জলজ বাস্তুসংস্থানের ক্ষতির হিসাব করে সেই সময়ও রেহাই পেয়ে যায় কচুরিপানা।

স্বাধীন বাংলাদেশেও চেষ্টা হয়েছে কচুরিপানা নিধনের, তবে এই নাছোড়বান্দা অতিথি তো পিছু ছাড়ে না। এখনো কোথাও কোথাও রয়ে গেছে এটি সমস্যা আকারেই। কেউ কেউ কচুরিপানাকে শুঁকিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে ফার্নিচার, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও তৈরি করছেন। এটি থেকে আছে সুতা তৈরির সম্ভাবনাও।

এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে এটিকে আর সমস্যা আকারে দেখা হয় না, গ্রামগঞ্জে মানুষ অনেকটা নিজের প্রয়োজনেই পরিষ্কার করে নিচ্ছেন কচুরিপানা। শেষটা করা যাক কাজী নজরুল ইসলামের কচুরিপানা বিরোধী কবিতা দিয়ে, কচুরিপানা নামের এই কবিতাটি কবির ‘শেষ সওগাত’ নামের কাব্যগ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে। কচুরিপানার কান থাকলে হয়তো এই কবিতা শুনে সে তার তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমাজনে পালিয়ে যেত!

ধ্বংস করো এই কচুরিপানা!

এরা লতা নয়, পরদেশি অসুরছানা ৷

ইহাদের সবংশে করো করো নাশ,

এদের দগ্ধ করে করো ছাই পাঁশ,

এরা জীবনের দুশমন, গলার ফাঁস,

এরা দৈত্যের দাঁত, রাক্ষসের ডানা।

ধ্বংস করো এই কচুরিপানা।

এরা ম্যালেরিয়া আনে, আনে অভাব নরক,

এরা অমঙ্গলের দূত, ভীষণ মড়ক!

এরা একে একে গ্রাস করে নদী ও নালা।

যত বিল ঝিল মাঠ ঘাট ডোবা ও খানা।

ধ্বংস করো এই কচুরিপানা॥

এরা বাংলার অভিশাপ, বিষ, এরা পাপ,

এসো সমূলে কচুরিপানা করে ফেলি সাফ!

এরা শ্যামল বাংলা দেশ করিল শ্মশান,

এরা শয়তানি দূত দুর্ভিক্ষ-আনা।

ধ্বংস করো এই কচুরিপানা॥

কালসাপের ফণা এর পাতায় পাতায়,

এরা রক্তবীজের ঝাড়, মরিতে না চায়,

ভাই এরা না মরিলে মোরা মরিব সবাই

এরে নির্মূল করে ফেলো, শুনো না মানা।

ধ্বংস করো এই কচুরিপানা॥